斗鸡台事件再探讨

——从《段文楚墓志》论唐末河东政局*

2017-01-04胡耀飞陕西师范大学历史文化学院

胡耀飞(陕西师范大学历史文化学院)

前言

唐末王黄之乱期间,在动荡的北方中国,河东、河北等地区基本没有受到战火的直接波及。但受到王黄之乱的影响,河东、河北地区在此后的历史进程中,却又扮演了十分重要的角色。其中,包括代北在内的河东地区,兴起了“代北集团”,成为与朱温集团对应的唐末五代初两大军政势力。河北地区则在五代后期日渐凸显其重要性,成为后周、北宋两个王朝的发源地。本文所要探讨的是发生于唐末河东代北地区的李克用杀段文楚的斗鸡台事件[1]直接针对斗鸡台事件的相关研究有:樊文礼:《唐末五代的代北集团》,中国文联出版社2000年版,第83—88页;樊文礼:《李克用评传》,山东大学出版社2005年版,第37—43页;黄英士:《沙陀与晚唐政局》,中国文化大学硕士论文,2011年,第37—43页;孙瑜:《唐代代北军人群体研究》,社会科学文献出版社2012年版,第366—379页。,依据学界迄今尚未关注过的《段文楚墓志》进行再次全面关注,以见这一事件对河东地区在唐末五代政治进程中的重要性。

一、《段文楚墓志》录文、点校

根据北京大学古文献资源库读者检索系统,《段文楚墓志》出土地西安,原石不知其详,拓片现存北京大学图书馆古籍特藏库,2011年拓,编号“D302:7788”。根据北京大学图书馆古籍特藏库提供的志石、志盖拓片,该志志石正书,志盖篆书“唐故大同军使段府君墓志铭”12字。[1]感谢北京大学历史学系陈鹏博士代为查询检索系统并截图查询结果,感谢北京大学历史学系史宏飞博士代为调出拓片电子版。据《北京大学图书馆藏历代墓志拓片目录》,其相关数据为:志文36行,行36字,志盖3行,行4字;拓片志石61厘米×58.5厘米,志盖64.5厘米×62厘米(含刹),盖顶周刻云纹,刹刻四神。[2]北京大学图书馆金石组编:《北京大学图书馆藏历代墓志拓片目录》,上海古籍出版社2013年版,第770页。感谢郭鹏兄告知此条信息。近日,该志拓片收入于《秦晋豫新出墓志搜佚续编》。[3]赵文成、赵君平编:《秦晋豫新出墓志搜佚续编》,国家图书馆出版社2015年版,第1323页。但此志迄今尚无研究,谨录全文于此,以“」”符分行,以备学界参考:

将仕郎前守江陵府司□参军崔彭年撰外甥乡贡进士张奥书乾符五年二月七日,武威段公遇害于云州,享年六十四。广明元年岁庚子四月十四日,嫡孙」扶护冠、剑,葬于京兆府万年县尚书乡细柳原,从先茔礼也。公武威人,讳文楚,字永锡。其」先郑叔段之后,为著姓尚矣。洮州司马、赠司空讳行琛,即公大父也。司农卿、检校礼部尚」书、赠太尉讳秀实,谥忠烈,即公王父也。忠烈公当德宗朝逆贼朱泚僭位,乘舆西幸,」社稷若缀旒,公忠勇奋发,遂以司农司印,印兵符,缓贼军,保皇帝于千秋。复伪献诚款,」贼泚信然之,公于是批虏颡,终以笏击其首,以快天子意,然后慷慨就死。虽纪信解荥」阳之危,无以过也。天子闻之,谥曰忠烈,期山河于带砺也。滑州节度使、检挍礼部尚」书、兼御史大夫、赠太尉讳嶷,即公烈考也。雁门郡夫人田氏,即公先太夫人也。公幼以一子」出身,授京兆府参军。一考,丁先公之忧,哀毁过礼,杖不能起。除服,授河南府参军。次任万年尉,」复任长安丞,旋迁京兆府仓曹参军。时属园陵藉材,方难其选,公遂为棘店都巡。指挥之下,」鲜或依违;职修事举,靡不悦从。事毕日,特勅授咸阳令,以酬劳勋。咸镐故都,迩皇城三十」里,居是邑者,靡贵必势,宰邑者规随不暇,岂能守其故分,均赋役于罢人。公到县,不畏强御,征」敛如一,邑人赖之,幼艾感如慈父母。宣皇帝劳农渭滨,公以本县令进食于马前,」上嘉之,以其勋伐之嗣,能克己从政,县务是理,赐银章朱绂。次任殿中丞,复任鸿胪少卿。虽清」()务简,必振官常。执政知之,擢授邕管经略使兼御史中丞,赐紫金鱼袋。间岁,移天德防御使。」公所至称职,诏授右金吾卫将军,与同列更直大内禁署,肃如也。复任殿中监,充邕管制」置使。在道,拜邕管经略使,加右散骑常侍。次任左威卫将军,分务洛师,改左卫大将军,惣」皇城留务。转天德防御使,加御史大夫。公到官,戎务修整,训练无亏,边尘无北顾之忧,戎马」绝南牧之患。诏加工部尚书,转户部尚书。改大同军使,加兵部尚书,复转吏部尚书。诏在」道而公遇害。公历官一十八任,食禄四十六年。自参军事而至防御使,自骑省而至天官,自中」丞而至大夫,自黄绶而至紫服,儒素之荣无以加此。公未尝以喜滥赏一卒,未尝以怒恣罚一」夫。既位居侯伯,方将己志答君知。而犬羊狠戾,不识恩信,抚循益勤而祸患竟至,讫不」脱于虎口,悲哉!天子闻之,罢听朝政,为呼忠贞毅勇,代不乏贤。昔人理狱,有阴德,尚大其」门,谓子孙必有昌者。而况于为县施惠,利必邑人,作镇布恩,信于殊俗。勋伐昭著,炳若丹青,宜」其享福寿于无壃,保嗣续于远大。岂图与善无征,奄罹患难,讫不谕天之降祸福,竟如何哉!夫」人赵郡李氏,封赵郡夫人。令淑有闻,早配君子,妇德姆仪,冠绝人表。嗣子景融,太原少尹,忠孝」得父祖风烈,闻公之祸,呕血而卒。娶京兆韩公绚女,姻戚之内,辉赫当世,为士林之圭表。彭年」乏禁脔之誉,无噉炙之名,滥齿东床,弥惭玉润。呜呼,岂天不仁耶!岂神蒙昧耶!不然者,何祸迭」萃集于善人也若是。今者卜宅岗原,叶从龟筮,车脂辖,丹旐摇风。痛垄树于松楸,惨悲歌于」薤露。公之嫡孝孙扶,早擅家声,夙扬令誉,年才弱冠,志已老成。以彭年昔忝宾阶,曾参幕」画,今居门馆,获在懿亲,请叙斯文,庶无遗美。彭年赧不得让,愧不能详,聊刻贞珉,以」俟陵谷。铭曰:

孝著于家,忠明于国。为子为臣,咸诵其德。

用之则出,舍之则藏。当职当权,若有其光。

刚亦不吐,柔亦不茹。临难临危,其道弥著。

桑田将变,陵谷将移。吾道吾师,始见发挥。

二、段文楚家世、生平考

段文楚(815—878)因死于非命,虽其事件影响颇大,但对他的生平,传世文献记载不多,仅《新唐书》在其祖父段秀实(719—783)传末附了一段小传:“文楚,咸通末为云州防御使。时李国昌镇振武,国昌子克用欲得云中,引兵攻之,杀于斗鸡台下,沙陀之乱自此始。”[1]《新唐书》卷153《段文楚传》,中华书局1975年版,第4853页。这段小传可以说除了斗鸡台事件之外,并未提供其他信息,连这一事件的时间也是模糊的。可以说到《新唐书》编撰之时,对段文楚的生平已经不甚了了。因此,本文先结合传世文献和《段文楚墓志》,对段文楚家世、生平予以梳理。

(一)家世

《段文楚墓志》记载段氏起源:“其先郑叔段之后,为著姓尚矣。”这里仅是一种十分遥远的起源,象征意义大于事实意义。事实上,段氏在中古时期尚有另一大起源,即活跃于今河北一带的鲜卑段部。虽然对于整个段部的鲜卑族属学界有不同意见[2]辛迪认为:“段部根本不是以血缘为纽带的原始部落组织的自然发展,它是鲜卑段氏家族召集多个少数民族,以辽西为统治中心,按地域原则组成的政治集团。作为段部核心,它的统治者段氏,就其民族出身说,是鲜卑。……段部的部众,包括多个不同民族。部众之间,统治者与部众间,没有任何血缘关系。”见辛迪:《段氏鲜卑起源考》,《内蒙古大学学报》(人文社会科学版)2005年第1期,第12—14页。,但段氏鲜卑的核心成员段氏家族作为中古时期段氏的一个重要来源之一,是无可置疑的。不过段秀实家族并非来自鲜卑段氏,而是十六国北朝时期的姑臧段氏。姑臧段氏分化甚多,乃至姑臧县所在武威郡也已经成为段氏的一个郡望。[1]临淄段氏、汧阳段氏之外,其他段氏人物亦有所见,比如嫁入闾氏宦官家族的武威郡夫人段氏,从其嫁给宦官,以及墓志不载其家世来看,其出身并不高,当属于武威段氏的下层人物。见张岩:《唐闾公夫人〈段氏墓志〉疏证》,《碑林集刊》第11辑,陕西人民美术出版社2006年版,第134—136页;景亚鹂:《唐〈武威郡夫人段氏墓志〉研究》,《碑林集刊》第13辑,陕西人民美术出版社2008年版,第50—57页。关于段氏人物的墓志之研究,目前仅有这两篇论文,故附识于此。其中包括隋唐之际迁入临淄的唐代另一大段氏家族临淄段氏,以开国功臣段志玄(598—642)、唐穆宗宰相段文昌(773—835)、《酉阳杂俎》作者段成式(803—863)等人为代表人物。[2]临淄段氏家族世系表见许智银:《唐代临淄段氏家族文化研究》,中华书局2014年版,第383页。但段秀实家族并不属于这一支,而是从姑臧迁入陇州汧阳,是为汧阳段氏。

据《旧唐书·段秀实传》:“段秀实字成公,陇州汧阳人也。祖达,左卫中郎。父行琛,洮州司马,以秀实赠扬州大都督。”[3]《旧唐书》卷128《段秀实传》,中华书局1975年版,第3583页。《新唐书·段秀实传》则曰:“段秀实字成公,本姑臧人,曾祖师浚,仕为陇州刺史,留不归,更为汧阳人。”[4]《新唐书》卷153《段秀实传》,第4847页。再结合《段文楚墓志》“公武威人”的记载,可知此支段氏自段师濬开始从姑臧迁居陇州汧阳。此外,根据墓志铭,还能得到从段秀实到段文楚及其子孙的这一系汧阳段氏较为完整的世系,也能证明《新唐书·段秀实传》所载“孙嶷、文楚、珂知名”[5]同上书,第4852—4853页。有误,其中段嶷并非段秀实之孙,而是段秀实之子,段文楚之父。

另外需要整理的是汧阳段氏家族的完整世系及其联姻网络。根据两《唐书·段秀实传》,关于段秀实的母族、妻族皆无相关信息。但《段文楚墓志》提供了段文楚母族、妻族、姻族的相关信息,结合段氏世系,可整理为图1:

图1 汧阳段氏世系图

在这一世系图中,段文楚的母族田氏、妻族李氏皆无详细的出身背景信息。但其姻族是韩绚,据《新唐书·宰相世系表》,知韩绚出自开元年间宰相京兆韩休(672—739)一族,是韩休之子韩浑的曾孙,不过并无官历,仕途不显。[1]《新唐书》卷73上《宰相世系表三上》,第2869页。总体而言,汧阳段氏的联姻范围,就目前所掌握的材料来看,并无十分显赫之家,不如临淄段氏。[2]临淄段氏联姻网络参见许智银所制“临淄段氏家族婚姻表”,氏著《唐代临淄段氏家族文化研究》,第394—395页。

(二)生平

真正使汧阳段氏为人瞩目的是段秀实在泾原之变中的事迹,这在一定程度上也荫及子孙。段秀实之子段伯伦(?——837)[3]段伯伦卒于开成元年十二月壬子,见《旧唐书》卷17下《文宗纪下》,第567页。换算为公历,当在公元837年。即因此而数次加官,并在去世后得到“仍辍朝一日,以礼忠臣之嗣”的待遇。[4]《旧唐书》卷128《段伯伦传》,第3589页。段文楚之父段嶷在甘露之变时以罪当诛,也因裴度“奏忠臣后,宜免死”而仅被“贬循州司马”。[5]《新唐书》卷153《段嶷传》,第4853页。

不过到了段秀实的孙辈,更多依靠父辈的门荫和自身的努力。如段珂,“僖宗时居颍州,黄巢围颍,刺史欲以城降,珂募少年拒战,众裹粮请从,贼遂溃,拜州司马”,可知其最初官职,因为自身在黄巢围城时立下的功劳,方能成为颍州司马。[1]《新唐书》卷153《段珂传》,第4853页。此事大约发生于广明元年黄巢渡淮北上之时,陈尚君辑证《旧五代史新辑会证》卷20《王敬荛传》载:“王敬荛,颍州汝阴人。世为郡武吏。唐乾符初,敬荛为本州都知兵马使。中和初,寇难益炽,郡守庸怯,不能自固,敬荛遂代之监郡。俄真拜刺史,加检校右散骑常侍。时州境荒馑,大寇继至,黄巢数十万众聚寨于州南,敬荛极力抗御,逾旬而退。”复旦大学出版社2005年版,第523页。《资治通鉴》系于中和四年(第8317页),或晚,盖中和四年为黄巢以太康、西华为据点围陈州之时,而陈州在颍州西北,太康、西华又在陈州西北,故并未“聚寨于(颍)州南”。根据《段文楚墓志》,段文楚最初也是“幼以一子出身,授京兆府参军”,是为受其父段嶷之荫,与段秀实并无直接关联。此后,段文楚“历官一十八任”,具体可通过下表开列:

表1 段文楚仕历表

续表

以上列表对段文楚仕历的整理,虽然在时间方面无法完全还原,但依然能够得到大体的时间年限。另外,从官品也能看出段文楚仕历的循序渐进,一共18任官,用了46年来升迁,平均两三年一任,颇合唐人升迁的一般过程。

值得探讨的是段文楚出任大同军防御使的时间,孙瑜认为段文楚于咸通十三年(872)、乾符三年(876)先后两次出任大同军防御使。[1]孙瑜:《唐代代北军人群体研究》,第293页。这是糅合《旧唐书·僖宗纪》咸通十三年和《旧五代史·武皇纪》乾符三年的记载,《新唐书·沙陀传》亦取乾符三年之说。但根据《段文楚墓志》,段文楚出任大同军防御使仅一次,即被李克用杀害。因此,两个年份必有一误。单从任期来看,乾符三年说更合理一些。

更需要注意的是乾符三年这一时间背景,《资治通鉴》对段文楚出任大同军防御使的时间问题虽含糊其辞,但《通鉴考异》中引用的赵凤《后唐太祖纪年录》却记载为乾符三年,其文曰:“乾符三年,河南水灾,盗寇蜂起,朝廷以段文楚为代北水陆发运、云州防御使,以代支谟。时岁荐饥,文楚削军人衣米,诸军咸怨。”[1]《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年二月”条,第8196页。这里提及的“河南水灾”、“岁荐饥”等现象,与《新唐书·五行志》所载“乾符三年春,京师饥”[2]《新唐书》卷35《五行志二》,第899页。,“乾符三年,关东大水”[3]《新唐书》卷36《五行志三》,第935页。等史料正相合。此外,“盗寇蜂起”则指乾符二年兴起于河南的王仙芝之乱。通过乾符三年“河南水灾”、“盗寇蜂起”、“时岁荐饥”三个颇为关键的时间点,段文楚出任大同军防御使的时间当可确认。

三、斗鸡台事件始末考

确认了段文楚出任大同军防御使的时间,可进一步确认斗鸡台事件的时间及其始末。对此,需从两个层面来考察:一是斗鸡台事件发生的大时间点,二是在确定这一大时间点的基础上,对斗鸡台事件本身的小时间线予以还原。以下分别考察之:

(一)斗鸡台事件大时间点的确认

正如《段文楚墓志铭》所示,段文楚被杀于乾符五年二月。但在传世史料中,相关记载并不都是这一说法,大致有以下几种:

1.赵凤《后唐太祖纪年录》:(乾符三年)河南水灾、盗寇蜂起→以段文楚代支谟为云州→李克用→械段文楚。[4]转引自《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年二月”条,第8196—8197页。

2.张昭远《庄宗功臣列传》:(咸通十三年十二月)云州沙陀兵马使李尽忠执段文楚→(是月)李克用率众趋云中→(十四年正月六日)至斗鸡台→(七日)杀段文楚→(九日)李克用权知大同,时已除卢简方代段文楚,未至而段文楚被害。[1]转引自《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年二月”条,第8197页。

3.《唐末三朝见闻录》:(乾符五年戊戌)窦澣为河东→(在任)大同军变,杀段文楚;(正月)至静边军→(二月)杀段文楚。[2]转引自《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年二月”条,第8198页。《唐末三朝见闻录》时间记载颇详,此处暂略,详见下文对斗鸡台事件本身的分析。

4.宋敏求《唐僖宗实录》:(乾符元年)杀段文楚→(乾符五年正月壬戌)窦澣奏沙陀首领李尽忠寇静边军→(二月)奏李尽忠求赏。[3]转引自《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年二月”条,第8198页。其中杀段文楚之记载《通鉴考异》并未引用原文,仅司马光议论时提及。

5.《旧唐书·懿宗纪》、《僖宗纪》:(咸通十三年十二月)移振武李国昌为大同→李国昌不受代→以卢简方为大同→(是月)李克用杀段文楚→(咸通十四年正月)赐卢简方诏→卢简方准诏谕李国昌→李国昌不奉诏→诏河东崔彦昭、幽州张公素讨李国昌→(三月)以大同卢简方为振武→卢简方至岚州而卒→(乾符四年十二月)沙陀军败王仙芝于荆门→(乾符五年正月)沙陀首领李尽忠陷遮虏军→河东土团将屯代州者兵变→河东窦澣安慰之→以前昭义曹翔为河东,支谟为副→(八月)沙陀陷岢岚军→(十一月)沙陀攻石州→(十二月)李克用败代北行营招讨使崔季康。[4]《旧唐书》卷19上《懿宗纪》至卷19下《僖宗纪》,第681—702页。

6.《旧五代史·武皇纪》:(乾符三年)以段文楚为代北→械段文楚→唐廷征兵讨之→(乾符五年)以李克用为大同。[5]陈尚君辑证:《旧五代史新辑会证》卷25《武皇纪》,第632—635页。

7.《新五代史·庄宗纪》:(咸通十三年)以振武李国昌为大同→李国昌拒命→李克用杀段文楚→以卢简方为振武,会幽州、河东讨之→行至岚州,军溃→(乾符五年)沙陀破遮虏军→又破岢岚军。[1]《新五代史》卷4《后唐庄宗纪》,中华书局1974年版,第32页。

8.《新唐书·懿宗纪》、《僖宗纪》:(咸通十四年正月)沙陀寇代北→(乾符四年九月)沙陀寇云朔二州→(乾符五年二月)李克用杀段文楚→李克用寇遮虏军→(八月)李国昌陷岢岚军→(十月)昭义李钧、幽州李可举讨李国昌→(十二月)李克用败崔季康、李钧。[2]《新唐书》卷9《懿宗纪》至同卷《僖宗纪》,第263—268页。

9.《新唐书·沙陀传》:(乾符三年)段文楚为云州→李克用杀段文楚→以李国昌为大同→李国昌不受代→诏河东崔彦昭、幽州张公素击之,无功。[3]《新唐书》卷218《沙陀传》,第6156—6157页。

10.《资治通鉴》:(咸通十三年十二月)移李国昌为大同→李国昌不受代→(乾符五年二月)李克用杀段文楚→李国昌请唐廷速除大同防御使→唐廷以支详为大同军宣慰使,以卢简方为大同防御使→(四月)以大同卢简方为振武,振武李国昌为大同→(五月)李国昌父子不受代→李国昌父子进击岢岚军→卢简方至岚州而薨→(八月)沙陀陷岢岚军→(十二月)李克用败崔季康、李钧。[4]《资治通鉴》卷252“唐懿宗咸通十三年十二月”条至“唐僖宗乾符五年十二月”条,第8165—8210页。

对于以上不同材料的歧义记载,司马光《通鉴考异》最终以《唐末三朝见闻录》所载窦澣之事与《旧唐书·僖宗纪》所载窦澣、李尽忠等事“微合”,且“叙月日”颇详,故从之。[1]《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年二月”条,第8198页。《旧五代史考异》则取乾符三年之说,认为:“据《通鉴考异》引赵凤《后唐太祖纪年录》,正作乾符三年。赵凤为唐宰相,去武皇时不远,见闻较确,宜可征信云。”[2]转引自陈尚君辑证:《旧五代史新辑会证》卷25《武皇纪》,第635页。

综合而言,斗鸡台事件发生的大时间点有四种说法,即咸通十三年(材料2、5、7)、乾符元年(材料4)、乾符三年(1、6、9)、乾符五年(材料3、8、10)。在《段文楚墓志》未出土前,确实无法对此下一确切判断。[3]樊文礼即认为除非《旧唐书·懿宗纪》的记载不实,否则不能排除其他说法,见樊文礼:《唐末五代的代北集团》,第83—84页。但《旧唐书·懿宗纪》所载两位奉命招讨的河东节度使崔彦昭和幽州节度使张公素,虽然确实是咸通后期在任,但也可以是史家为了契合时间点而故意配对了这两位当时在任的节度使。不过结合《段文楚墓志》所提供的时间点,即可从中看出一些导致歧义记载的原因。

古人记载一件事,多从首尾完备起见,在一个大时间点中,集中记载前后间隔数年的一件事的不同阶段或相连贯的不同事件。若先记载一件事的结果,便会以“初……”的形式连带记载其形成原因;若先记载一件事的起因,则其产生的结果往往忽略相关时间点,全部系于起因时间点下。

因此,上述材料中,可以明显看出材料1、材料6、材料9这三种“乾符三年”说的材料,皆有不同程度的忽略时间点的现象,结合前文对段文楚出镇大同军防御使年份的考察,可以猜测这几种史料因段文楚乾符三年出镇大同而把他被杀之事一并连带叙述。

此外,上述材料2、材料5、材料7也是如此,把咸通十三年唐廷移振武节度使李国昌为大同,但李国昌不受代之事,作为斗鸡台事件的起因,从而直接将李国昌之子李克用杀段文楚之事放在这一年。但正如《通鉴考异》所说,“克用既杀文楚,岂肯晏然安处?必更侵扰边陲,朝廷亦须发兵征讨,而自乾符四年以前皆不见其事”[1]《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年二月”条,第8198页。。且李国昌不受代和李克用杀段文楚其实并不构成明显的因果关系,只有在乾符五年李克用杀段文楚之后,朝廷方有直接针对李克用的反应。

至于“乾符元年”说,《通鉴考异》并未征引《实录》原文,且认为“不知其所据何书也”[2]《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年二月”条,第8198页。,故无法进一步查考。当然,“元”字亦可能是“五”字之误。

其实,上述不同材料中多个关键时间点,如段文楚之死、卢简方之死等,若能确定其中一个,即可串联起整个过程。不过关于卢简方之死,并无比较坚实的材料,比如墓志铭的提供,对于李国昌是否真的在咸通十三年不受代这一问题,一定程度上也需要确定卢简方的生卒年方能确定。[3]据韩涛考察,卢简方属于范阳卢氏四房卢文甫支,惜无相关墓志出土。见韩涛:《中古世家大族范阳卢氏研究》,花木兰文化出版社2014年版,第144—146页。至于李国昌不受代的时间,暂且以咸通十三年为准,以俟后考。但段文楚之死的时间,此次借《段文楚墓志铭》的出土,可确认其准确年月,从而为解决整个事件始末提供重要的线索。

(二)斗鸡台事件的小时间线之梳理

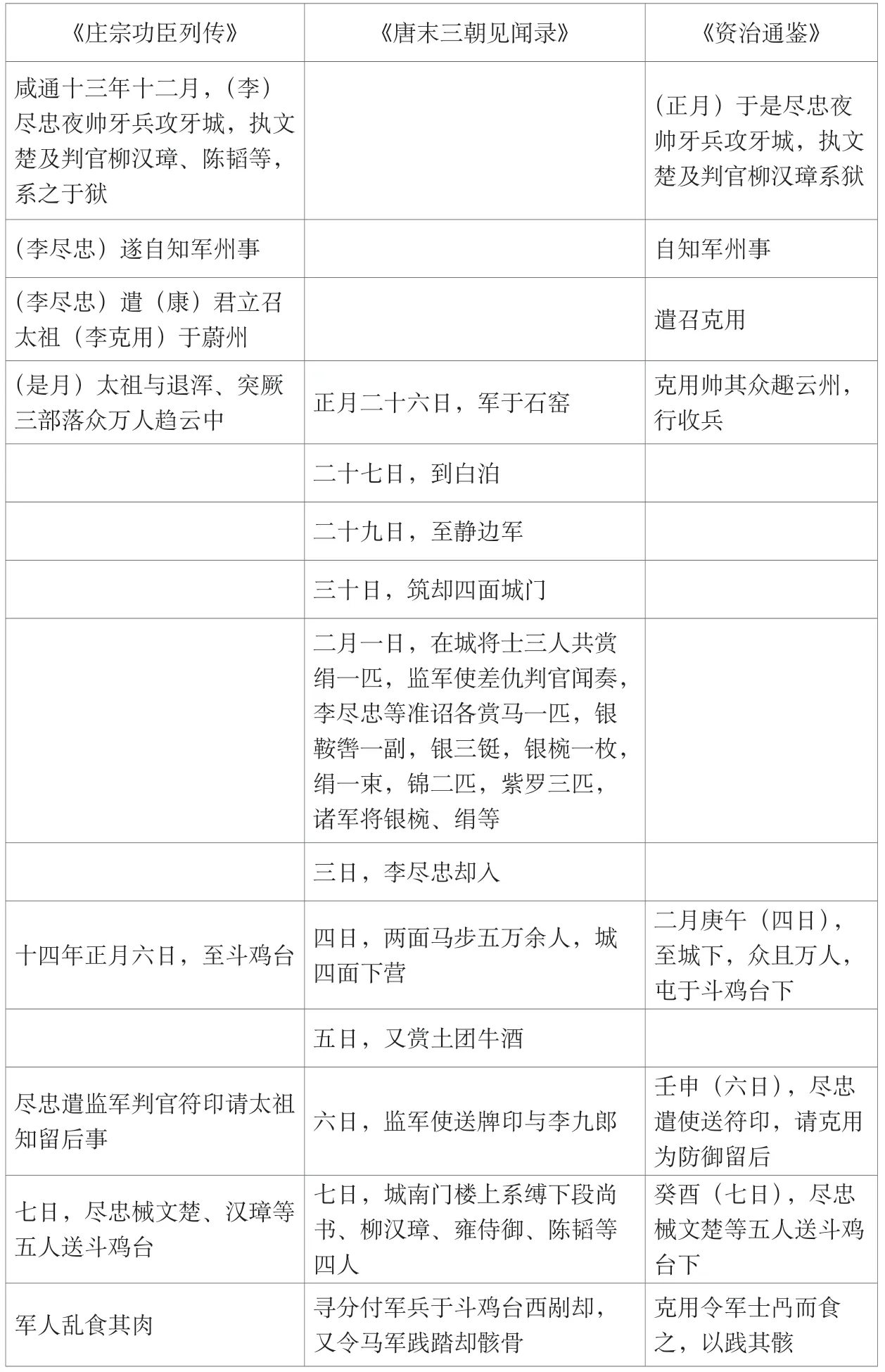

确定了斗鸡台事件的大时间点之后,即可对其小时间线予以梳理。对此,具体到日的详细材料有《庄宗功臣列传》、《唐末三朝见闻录》、《资治通鉴》三种,大体可以列表如下:

表2 斗鸡台事件时间比对表

续表

根据上表,三种史料的对比,大体而言,《资治通鉴》杂取了《庄宗功臣列传》、《唐末三朝见闻录》的记载,又有所删减。具体来说,在斗鸡台事件的完整始末上,《资治通鉴》参照的是《庄宗功臣列传》,但在具体的时间上,承袭的是《唐末三朝见闻录》。

通过对这三种主要史料和其他零星材料的整理,可梳理出斗鸡台事件的经过如下,可分前后两个阶段:

前一阶段,李尽忠执段文楚。

此阶段,即从乾符五年正月至二月三日,根据《唐末三朝见闻录》,在二月四日李克用驻扎于斗鸡台下之前,有一大段时间十分详细的记载。关于这一段记载,从《通鉴考异》引述《唐末三朝见闻录》的内容来看,并未给出明确的主语。而据另引宋敏求《唐僖宗实录》来看,则为:“五年正月,壬戌,窦澣奏沙陀首领李尽忠寇石窑、白泊,至静边军。二月,奏李尽忠求赏,诏赏马一匹,银鞍勒、绵绢等。”[1](北宋)宋敏求:《唐僖宗实录》,转引自《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年五月”条,第8198页。即“军于石窑”,“到白泊”,“至静边军”者是李尽忠。但问题在于,李尽忠既然本人是“云州沙陀兵马使”,如果在正月执段文楚,又为何要去石窑、白泊、静边军等处呢?根据雍正《山西通志》,大同县境内有“石窑泉,在县西三十里石窑寺左”[1]雍正《山西通志》卷21,《文渊阁四库全书》本。。又根据孙瑜考察,静边军在云州“西一百八十里处”[2]孙瑜:《唐代代北军人群体研究》,第74—75页。亦可参见孙瑜绘制“唐代代北地区军镇分布图”,第80页。。可知从石窑到静边军是一路向西,而白泊当在两者之间。即李尽忠这一路线是离开云州一直向西的路线,与当时李尽忠本人的动向颇有冲突。

对此,需从“却入”二字入手,特别是“却”字,有“退还”、“退却”之意。[3]樊文礼、李宗俊在讨论《唐会要》“却置单于都护府”一句时,亦将“却”字理解为“还”、“退”之意,见樊文礼:《唐代单于都护府考论》,《民族研究》1993年第3期,第36页;李宗俊:《唐前期西北军事地理问题研究》,中国社会科学出版社2015年版,第52—53页。此处所谓“却入”,当即指李尽忠“退还”云州。若以此论,则“却入”云州之前的“军于石窑”,“到白泊”,“至静边军”,应该是指李尽忠为求赏而出走,并在最终“准诏各赏”之后,回到云州。此外,从时间上来看,也有其可能性,从李尽忠二十六日在石窑,二十九日至静边军,可知其往返云州和静边军之间的单程用时为三日以上。而当二月一日得到赏赐之后,若因此而加速回到云州的速度,至三日“却入”,也并非不可能。因此,孙瑜把李尽忠这次外出求赏的行为置于“大同军变后”,并不妥当。[4]孙瑜:《唐代代北军人群体研究》,第75页。《资治通鉴》则完全避开了这一记载,直接根据《庄宗功臣列传》描述李尽忠执段文楚之事。

当然,李尽忠等人对段文楚的拘囚,以及向身处蔚州的李克用召唤,具体时间恐已无法还原出来。但李尽忠等人对于此事必定谋划多时,提前数日乃至数月与李克用甚至李国昌谋划,当非不可能。因此,李克用方能恰好在二月四日,即李尽忠“却入”云州后第二天即到达云州,驻扎于斗鸡台。

另外,被李尽忠拘囚者非段文楚一人,据《庄宗功臣列传》,尚有“判官柳汉璋、陈韬等”,《唐末三朝见闻录》则提供了一份四人名单,即“段尚书、柳汉璋、雍侍御、陈韬等四人”,而《资治通鉴》则谓“文楚等五人”,但无具体名单。综合而言,至少有大同军防御使段文楚、判官柳汉璋、陈韬、雍侍御等四人。其中雍侍御当官侍御史者,然不知其本名,或亦段文楚幕职官。[1]晚唐时期的雍氏以上党雍氏为主,多下层武将,参见胡耀飞:《上党雍氏考——藩镇时代下层武将家族个案研究》,常建华主编:《中国社会历史评论》第15卷,天津古籍出版社2014年版,第149—165页。惜该文遗漏此则材料。

后一阶段,李克用杀段文楚。

根据前引《庄宗功臣列传》,从时间上来看,李尽忠拘囚段文楚等人前后,即已派康君立前往蔚州说服李克用。《资治通鉴》采纳这一叙述模式,但未言所派之人为康君立。这一类叙述模式,可称之为“李尽忠式”。而《后唐太祖纪年录》、《旧五代史·康君立传》则有另一类记载:

1.《后唐太祖纪年录》:时岁荐饥,文楚削军人衣米,诸军咸怨。太祖为云中防边督将,部下争诉以军食不充,请具闻奏。边校程怀信、康君立等十余帐,日哗于太祖之门,请共除虐帅以谢边人。众因大噪,拥太祖上马,比及云中,众且万人,城中械文楚出以应太祖。[2]转引自《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年二月”条,第8196—8197页。

2.《旧五代史·康君立传》:时群盗起河南,天下将乱,代北仍岁阻饥,诸部豪杰咸有啸聚邀功之志。会文楚稍削军人储给,戍兵咨怨。君立与薛铁山、程怀信、王行审、李存璋等谋曰:……众因聚噪拥武皇。比及云州,众且万人,师营斗鸡台,城中械文楚以应武皇之军。[1]陈尚君辑证:《旧五代史新辑会证》卷55《康君立传》,第1781—1782页。

这两则记载,虽然后者更为详细,但沿袭前者的迹象较为明显,故可视之为一种叙述模式,笔者谓之“康君立式”。

《通鉴考异》对于“李尽忠式”与“康君立式”的叙述模式之不同,亦有评论:“薛居正《五代史·君立传》皆与《庄宗列传》同,惟削去李尽忠名,但云君立与薛铁山、程怀信、王行审、李存璋等谋,悉以尽忠语为君立之语。”[2]《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年二月”条,第8197页。这两种叙述模式,前者突出了李尽忠的主动性,后者则并未提及李尽忠,且当李克用至云州时,以“城中械文楚”代替了李尽忠对段文楚的拘囚。

关于这两种叙述模式的差异,当与李尽忠此人有关。因为《庄宗功臣列传》以康君立为传主叙述斗鸡台事件时,并未回避李尽忠之事:

康君立为云中牙校,事防御使段文楚。时天下将乱,代北仍岁阻饥,诸部豪杰咸有啸聚邀功之志。文楚法令稍峻,军食转饷不给,戍兵咨怨。云州沙陀兵马使李尽忠私谓君立等曰:……时武皇为沙陀三部落副兵马使,在蔚州,尽忠令君立私往图之。[3]转引自《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年二月”条,第8197页。

这一记载的前半段,与《旧五代史·康君立传》同,当亦后者史源之一。《旧五代史》这一部分的史源或来自于《后唐庄宗实录》。

考《后唐太祖纪年录》、《后唐庄宗实录》由赵凤监修,张昭远等修撰于后唐明宗时期,经常有隐讳的情况。[1]郭武雄:《五代史料探源》,台湾商务印书馆1987年版,第35—38页。而《庄宗功臣列传》虽亦后唐明宗、闵帝时期由张昭远编撰,但与实录有相辅相成之补充作用,或增加了《实录》中没来得及加入的内容。[2]郭武雄:《五代史料探源》,第43—44页。因此,关于李尽忠的内容,并未出现于实录,却能见于功臣列传,亦可理解。惟李尽忠于广明元年(880)七月药儿岭之役中战殁[3]《资治通鉴》卷253“唐僖宗广明元年七月”条,第8231页。,不得不让人怀疑后唐史家“遗忘”了关于李尽忠的史料。

无论如何,李克用在被李尽忠、康君立等人劝说之后,从蔚州起兵。这次起兵具体时间不详,至乾符五年二月四日时,已经到达云州,驻扎于斗鸡台。其兵力,据《唐末三朝见闻录》,有“两面马步五万余人”,而《庄宗功臣列传》谓“众万人”,《资治通鉴》亦曰“众且万人”。兵力来源则可从《庄宗功臣列传》,知其有“退浑、突厥、三部落”,即包括吐谷浑、突厥。而“三部落”或指沙陀三部落,即沙陀、萨葛、安庆,盖《庄宗功臣列传》记载李尽忠劝说李克用时,提及李克用当时的头衔为“沙陀三部落副兵马使”。[4]转引自《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年二月”条,第8197页。其中原文点校“退浑、突厥三部落”,若“三部落”单独考虑,则当点校为“退浑、突厥、三部落”。今表二仍按原标点。

随后,二月六日,李克用拿到符印;七日,杀段文楚等人;八日,入府视事;九日,权知留后。此后,李克用父子开始了与唐廷的敌对期,而唐廷也相应设置了代北行营以征讨。[5]胡耀飞:《从招抚到招讨:晚唐代北行营的分期与作用》,苍铭主编:《民族史研究》第12辑,中央民族大学出版社2015年版,第192—211页。

四、斗鸡台事件对唐末代北政局的影响

斗鸡台事件之后,李克用父子开始与唐廷对抗。而在此前,沙陀人一直安居代北。胡耀飞曾讨论晚唐时期在代北地区设置的代北行营,并予以分期:第一期是指大和四年(830)后朱邪执宜出任代北行营招抚使时的代北行营;第二期是指乾符五年(878)七月至广明元年(880)七月,针对沙陀势力进行招讨的代北行营;第三期是指中和元年(881)正月至当年八月结束的由代北兵马组成的征讨黄齐政权的行营。[1]胡耀飞:《从招抚到招讨:晚唐代北行营的分期与作用》,第195—203页。从中可以看出,沙陀人在乾符五年至广明元年,一度与唐廷为敌。但却在中和元年之后,开始通过协助镇压黄齐政权,介入唐廷内部事务。而实现这一介入,则可以从段文楚之死(斗鸡台事件)和郑从谠之退两个步骤来论述。亦即,斗鸡台事件对唐末代北政局产生了深远的影响,可略论如下:

(一)段文楚之死

沙陀人在第一期代北行营时期,直到乾符五年之前,一直安定地居住于代北地区。并在必要的时候,派兵随同唐王朝的军队镇压叛乱。这些派兵,多是事毕则返。其中比较有名的有两次,第一次即镇压庞勋之乱,非本文论述重点,此不赘述。第二次则是乾符四年十二月镇压王仙芝事件,因涉及颇深,故可申论之。

关于第二次参与镇压的沙陀将领,诸种史料记载不一。《旧唐书·僖宗纪》曰:乾符四年“十二月,贼陷江陵之郛,知温穷蹙,求援于襄阳,山南东道节度使李福悉其师援之。时沙陀军五百骑在襄阳,军次荆门,骑军击贼,败之。贼尽焚荆南郛郭而去”[2]《旧唐书》卷19下《僖宗纪》,第701页。。这里并未点名是谁率领沙陀军五百骑。《资治通鉴》也是如此,曰:“时有沙陀五百在襄阳,(李)福与之俱,至荆门,遇贼,沙陀纵骑奋击,破之。仙芝闻之,焚掠江陵而去。”[1]《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年正月”条,第8195页。不过据《旧五代史·李克让传》:“乾符中,王仙芝陷荆、襄,朝廷征兵,克让率师奉诏。贼平,以功授金吾将军,留宿卫。”[2]陈尚君辑证:《旧五代史新辑会证》卷50《李克让传》,第1665页。可知或即李克让。然而《新唐书·沙陀传》又曰:“王仙芝陷荆、襄,朝廷发诸州兵讨捕,国昌遣刘迁统云中突骑逐贼,数有功。”[3]《新唐书》卷218《沙陀传》,第6156页。可见或许又是刘迁。对此,钱大昕认为:

国昌以咸通十四年(873)拒命,朝廷遣太原、幽州诸军讨之。王仙芝陷荆、襄在乾符四年,其时国昌父子尚未归命,安得有遣突骑逐贼之事乎?考《旧唐书》,是年贼陷江陵之郛,杨知温求援于襄阳,时沙陀军五百骑在襄阳,军次荆门,骑军击贼,败之。盖沙陀军别有从征襄阳者,非国昌所遣也。[4]钱大昕:《廿二史考异》卷56《唐书十六》,第817—818页。

钱氏认为李国昌在咸通十四年拒命,此后的乾符四年不会有派遣刘迁之事。所谓咸通十四年拒命,即指前文另一种斗鸡台事件时间说法的咸通十三年之第二年。

然而根据《段文楚墓志》,即李克用、李国昌父子在乾符五年方才拒命,故乾符四年十二月有沙陀骑兵入援至荆襄地区,并无不妥。不过具体是李克让还是刘迁,可能两人协同作战,也可能李克让主导此役。《旧唐书·懿宗纪》虽误系此事时间,但因此事而发出的诏书却能提供一些信息:

李国昌久怀忠赤,显著功劳,朝廷亦三授土疆,两移旄节,其为宠遇,实寡比伦。昨者征发兵师,又令克让将领,惟嘉节义,同绝嫌疑。近知大同军不安,杀害段文楚,推国昌小男克用主领兵权。事虽出于一时,心岂忘于长久?段文楚若实刻剥,自结怨嫌,但可申论,必行朝典。遽至伤残性命,刳剔肌肤,惨毒凭凌,殊可惊骇。况忠烈之后,节义之门,致兹横亡,尤悚观听。若克用暂勿主兵务,束手待朝廷除人,则事出权宜,不足猜虑。若便图军柄,欲奄有大同,则患系久长,故难依允。料国昌输忠效节,必当已有指挥。知卿两任云中,恩及国昌父子,敬惮怀感,不同常人。宜悚与书题,深陈祸福,殷勤晓谕,劈析指宜。切令大节无亏,勿使前功并弃。[1]《旧唐书》卷19上《懿宗纪》,第682页。

这一赐给卢简方的诏书,虽然系于咸通十四年正月,但既然杀段文楚事件在乾符五年二月,那么此诏时间应当移至乾符五年二月之后。[2]司马光亦从《唐末三朝见闻录》的记载,把卢简方之除振武节度使,系于乾符五年。见《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年二月”条,第8199页。如此,诏书中的一些语句也就可以正确理解了。

其中与上文直接相关的,如“昨者征发兵师,又令克让将领,惟嘉节义,同绝嫌疑”,当即指李克让出援荆襄之事。当然,根据《旧五代史·李克让传》“咸通中,从献祖讨庞勋,以功为振武都校”[3]陈尚君辑证:《旧五代史新辑会证》卷50《李克让传》,第1665页。,可知李克让亦曾从讨庞勋,则诏书此句或可指李克让讨庞勋。然而庞勋败于咸通十年,李克用杀段文楚若按《旧唐书·懿宗纪》最早也在咸通十三年,现据墓志更可确定为乾符五年,则诏书此句当指李克让出征荆襄之事。

另外,从诏书中亦能得到其他一些信息:

首先,诏书极力描述李国昌的“久怀忠赤,显著功劳”,以及李克用对段文楚的“伤残性命,刳剔肌肤,惨毒凭凌”[1]据《资治通鉴》以及《考异》所引相关史料,李克用杀段文楚确为残酷,如“令军士冎而食之,以骑践其骸” 。《资治通鉴》卷253“唐僖宗乾符五年二月”条,第8196页。正可与诏书相印证。,即把李国昌和李克用的行为截然对立。这一方面是给李国昌开脱,另一方面则是对李克用的反感。这种明确区分父子二人的行为动机,主要是便于收取李国昌之心,达到震慑李克用的效果。

其次,诏书对于李克用的行为,认为其可能“欲奄有大同”,故不能依允。又极力描述李国昌“输忠效节,必当已有指挥”,亦即唐廷在区别父子二人行为的同时,亟欲防止李克用对大同的实际占领,认为一旦成为事实,“则患系久长”。这就是唐廷所需要极力防止的,从私人化到地方化的转变。

综观整个唐代后期,军队的变化有两种:第一种是所谓从地方化到私人化,主要是指地方上的屯驻军长期为私人所掌握,从而形成地方割据势力,如河朔割据型藩镇的形成,即是此一过程;第二种则是从私人化到地方化,主要是指私人掌握的军队长期占据某一地方,如此处沙陀部落所谋求的在云中地区扎根。[2]关于唐朝军队从唐前期到唐后期转变过程中的从中央到地方,参见孟彦弘:《论唐代军队的地方化》,第264—291页。进入唐后期,则已经地方化的军队先后私人化,成为藩镇割据的基础。这一过程在唐末最为明显,不过唐末的地方独立化倾向从军队层面来说,同时包含有地方化到私人化和私人化到地方化的过程。段文楚事件就是李克用积极谋求从私人化到地方化转变的一个极端事例。无论段文楚是否真的政绩不佳,当地民众是否真的对他恨之入骨,李克用杀段文楚本身即表明唐王朝在地方上统治秩序的崩溃。其大背景,则是王仙芝、黄巢集团在中原地区的活动消耗了唐王朝绝大部分精力,以致李克用及其部下能够铤而走险。

(二)郑从谠之退

此后,代北行营即进入第二期,成为唐王朝招讨沙陀的军事组织。李克用集团则在与唐廷军队的周旋中,慢慢壮大自己的势力。故这里稍论李克用集团对河东地区的占据,从而完成私人化到地方化的过程。

广明元年(880)二月,唐僖宗“以开府仪同三司、门下侍郎、兼兵部尚书、同平章事、充太清宫使、弘文馆大学士、延资库使、上柱国、荥阳郡开国公、食邑三千户郑从谠检校司空、同平章事,兼太原尹、北都留守,充河东节度、管内观察处置兼行营招讨供军等使”[1]《旧唐书》卷19下《僖宗纪》,第706页。《新唐书》卷9《僖宗纪》简化为“代北行营招讨使”,第270页。。郑从谠出身文臣,此时又以宰相之尊出镇河东,兼任代北行营招讨使,可见唐廷对于李克用集团的防范之重视程度,不亚于对付黄巢之变。不过郑从谠的招讨,与他的前任曹翔、崔季康、李侃、李蔚、康传圭等人相比,并无多少起色。最终只能把具体招讨之职权交给李琢,后者因而从蔚朔等州诸道行营都招讨使,最后升任代北行营招讨使。[2]胡耀飞:《从招抚到招讨:晚唐代北行营的分期与作用》,第201页。但郑从谠本人依旧在河东节度使任上。

广明元年七月,李琢与吐谷浑部赫连铎共败沙陀,李国昌与李克用父子逃入达靼部,从而结束了代北行营第二期,但李克用依然保有其实力。[3]《旧唐书》卷19下《僖宗纪》,第707页。故当该年十二月,长安被攻下之后,唐廷开始谋求与李克用合作,欲再次利用沙陀人来解决国内的问题。而这正好给了李克用一个东山再起的契机。不过郑从谠对李克用的兴起十分防范,处处掣肘,从而夭折了中和元年李克用的第一次南下。[1]相关史料主要参考:《旧唐书》卷19下《僖宗纪》,第710页;《旧唐书》卷158《郑从谠传》,第4171页;《资治通鉴》卷254“唐僖宗中和元年五月”条,第8251页。这一次阻扰也反映出黄巢之变时期河东地区复杂的政治情形,在笔者看来,大致而言,当时河东地区可分为两大阵营:

河东阵营。以河东节度使郑从谠及其使府为核心,代表唐廷在河东地方的统治,所得到的支持则包括振武节度使契苾璋,以及在斗鸡台事件之后,在代北行营第二期时协助进攻李克用的幽州节度使李可举、吐谷浑首领赫连铎和白义诚等。[2]《旧唐书》卷19下《僖宗纪》,第707页。赫连氏、白氏一直是吐浑部两大姓,贯穿于唐末五代宋初,参见〔日〕森部丰:《ソグド人の东方活动と东ユーラシア世界の历史的展开》,关西大学出版部2010年版,第218—233页。但钟焓指出,白氏亦有来自龟兹之人,故判断时尚需谨慎,参见钟焓:《森部丰〈ソグド人の东方活动と东ユーラシア世界の历史的展开〉评介》,徐冲主编:《中国中古史研究:中国中古史青年学者联谊会会刊》第4卷,中华书局2014年版,第279页。

代北阵营。以代州刺史李克用父子及其部众为核心,代表居于代北的沙陀人势力,所得到的支持则包括达靼,以及在代北行营第二期一度投降唐廷,但在广明二年二月又在绛州作乱而回的沙陀都督李友金、萨葛首领米海万、安庆都督史敬存、绛州刺史瞿稹等。[3]这一次掠绛州,史料多有记载,具体细节不同,参见:《旧唐书》卷19下《僖宗纪》,第710页;陈尚君辑证:《旧五代史新辑会证》卷25《武皇纪一》,第642页;《新唐书》卷218《沙陀传》,第6158页;《资治通鉴》卷254“唐僖宗中和元年二月”条,第8246页。

这两大阵营的对立,在郑从谠阻挠李克用第一次南下时充分显现出来。

其中河东阵营中的振武节度使契苾璋作为唐初以来即与唐廷有密切合作关系的铁勒契苾部人,依然延续了其作为可靠蕃将的性格,在李克用于太原城下骚扰时,出兵击之。吐浑部当时代替李克用镇守云州之地,自然也不想看到李克用的崛起,故契苾璋能够“引突厥、吐谷浑救之”。[1]《资治通鉴》卷254“唐僖宗中和元年五月”条,第8251页。虽然此处提及突厥,但当时突厥早已消亡了上百年。值得一提的是,《旧唐书》卷19下《僖宗纪》有“代州北面行营都监押陈景思率沙陀、萨葛、安庆等三部落与吐浑之众三万赴援关中,次绛州”(第710页)的记载,不过其中“吐浑之众”具体有谁,并不能明确,不能作为吐谷浑与沙陀合作的例子。幽州节度使李可举出身回鹘,但李可举本人已经是降唐回鹘第二代,故其在幽州节度使任上,可单纯视之为割据型藩帅,因此,他在此时为确保自身作为邻近藩镇的利益,亦站在唐廷这一边,此后也一直与李克用为敌。[2]《旧唐书》卷180《李可举传》,第4680—4681页。

在代北阵营中,李友金、瞿稹是沙陀人,自不必说。达靼是李克用父子窘迫时所投靠的对象,膺服于李克用的个人魅力,自愿成为其后盾。[3]李克用以高超的箭术为达靼人所服,并立志南下定天下,详见陈尚君辑证:《旧五代史新辑会证》卷25《武皇纪上》,第642页;《新五代史》卷4《后唐庄宗上》,第33页;《新唐书》卷218《沙陀传》,第6158页。其立志时间,据《旧五代史》“俄而黄巢自江、淮北渡”来看,当在广明元年十月黄巢集团渡淮前后。关于唐末五代沙陀与达靼之间的关系,详见白玉冬:《沙陀后唐的建国与九姓达靼》,“元代多元文化与社会生活”学术研讨会,呼和浩特职业学院,2014年7月24—25日。米海万、史敬存所代表的萨葛、安庆两部,虽然是粟特人,但长期以来与沙陀人并称三部落,相互融合程度已经很高,故而亦能为李克用所用。[4]森部丰通过《安万金墓志铭》、《史匡翰神道碑》、《何君政墓志铭》等材料分析了萨葛部、安庆部在唐末五代宋初沙陀集团中的存在情况,见〔日〕森部丰:《ソグド人の东方活动と东ユーラシア世界の历史的展开》,第195—208页。

通过对两大阵营的整理,可知李克用要在河东地区立足并不容易,郑从谠也正是看到这种情况,利用代北各部族之间的矛盾,对各方加以控制。不过随着黄齐政权所控制的长安城久攻不下,唐廷掌权宦官田令孜等与文人都统王铎之间的矛盾加剧,征召李克用的想法再次被提上议程。中和二年,李克用再次南下,终于绕开据守太原城的郑从谠,进入河中地区,与河中节度使王重荣等合军一处。中和三年四月,长安城破,李克用所率沙陀兵首功入城,李克用本人因功被授河东节度使。中和三年七月,郑从谠离开太原,李克用榜谕河东军民,完成了自己从私人化到地方化的最终转变,从而开启了河东集团的争霸历程。[1]对于李克用集团扩张的研究,已经有很多,详参樊文礼:《唐末五代的代北集团》,中国文联出版社2000年版;李崇新:《唐末五代的晋梁之争研究》,南京大学博士论文,2003年;樊文礼:《李克用评传》,山东大学出版社2005年版。

结语

通过对《段文楚墓志》的研究,可以在对段文楚的家世和仕宦加以了解的同时,更进一步确认斗鸡台事件的发生时间、时代背景、具体经过及其历史影响。

就家世而言,段文楚为武威段氏迁入陇州汧阳之一支,自段秀实开始显赫。不过段秀实之荫仅及两代,段文楚本人以其父段嶷之荫而出仕。此外,段氏的联姻圈也并无显赫家族或知名人物。至于段文楚本人的仕宦,从830年左右的京兆府参军开始,直至乾符五年斗鸡台事件时死于大同军防御使任上,其迁转过程并无大起大落。此外,其在天德军防御使、邕管经略使等任上的经历,20年左右,可知其在处理边事方面颇有经验。因此,就斗鸡台事件起因而言,段文楚本人的因素并不会比气候因素大。乾符末年的气候变化,加上李国昌、李克用父子欲从私人化向地方化的转变,方为此一事件的重要推助力。

《段文楚墓志》最重要的是揭示了段文楚之死的时间点,即斗鸡台事件发生时间,在乾符五年二月七日。这一时间点的揭示,平息了历来对斗鸡台事件发生时间的争论,并且对于相关史料的诸多歧义记载,也有了比较合理的解释。当然,墓志并未提供斗鸡台事件具体过程,但通过对《庄宗功臣列传》、《唐末三朝见闻录》、《资治通鉴》三种史料的对比,结合墓志所提供的时间点,依然能够得到此一事件的具体经过。大体可分为两个进程:1.乾符五年正月至二月三日,李尽忠执段文楚;2.乾符五年二月四日至七日,李克用杀段文楚。

斗鸡台事件的发生,不仅关乎段文楚本人的生死,更使得李克用父子与唐廷之间的矛盾公开化。沙陀人与唐廷之间的关系,也从此前的沙陀军队不时参与中原地区唐廷对内部乱世的平定,转向了沙陀人直接向唐廷索取土地的局面,即开启了从军队的私人化向军队的地方化转变。此后,虽然有河东节度使郑从谠通过利用河东地区河东阵营和代北阵营之间的矛盾勉强维持和平局面,但李克用的势力并未完全被压制下去。特别是借助王黄之乱这一外力,在黄齐政权建都长安后与听命于唐廷的藩镇军队相持的情况下,沙陀军队作为最后一根稻草,压垮了黄齐政权这一骆驼。[1]胡耀飞:《黄齐政权立都长安时期的攻防战研究》,长安学与古代都城国际学术研讨会,陕西师范大学,2014年11月25—26日。从而使得李克用在战后被任命为河东节度使,取得了对整个河东地区的支配权,完成了私人化向地方化的转变。

附记:本文宣读于“考实与会通——第三届中古史前沿论坛”,陕西师范大学,2015年7月28—29日。会上,承蒙贾志刚、苏小华等先生批评与鼓励,谨此致谢!