秦汉的女子参战与亲属随军*

2017-01-04孙闻博中国人民大学国学院出土文献与中国古代文明研究协同创新中心

孙闻博(中国人民大学国学院、出土文献与中国古代文明研究协同创新中心)

秦汉交通史、军事史以往研究,较少关注军人亲属,特别是其中的女性群体。实际上,无论她们留守后方,还是随军在边,都为相关军事活动提供了重要的支撑与保障。秦汉政府也积极通过律令及行政措施,对她们进行管理、供给与抚恤。战国、秦汉时期的女子参战与亲属随军,是认识秦汉社会人口迁移与人口流动中“军役之路”的重要构成内容。[1]关于秦汉“军役之路”的交通史考察,参见王子今:《秦汉交通史稿》(增订版)第13章,中国人民大学出版社2013年版,第416—425页。

近年历史学发展中,性别史的研究令人瞩目。即便在“深耕熟耨”的秦汉史园地,有关探索与尝试也已有较好开展。[2]主要有刘增贵:《汉代婚姻制度》,华世出版社1980年版;彭卫:《汉代婚姻形态》,三秦出版社1988年版、中国人民大学出版社2010年版(以下引用取后者);王子今:《古史性别研究丛稿》,社会科学文献出版社2004年版;彭卫:《汉代性别史三题》,《东岳论丛》2005年第3期;彭卫:《汉代女性的工作》,《史学月刊》2009年第7期;翟麦玲、张荣芳:《秦汉法律的性别特征》,《南都学坛》2005年第4期;等等。不过,李贞德在对台湾学界相关研究评述时,注意到之前探讨过于注重妇女与宗族的关系。“学者应当超越父系家族的藩篱”[1]李贞德、梁其姿主编:《台湾学者中国史研究论丛·妇女与社会》“导言”,中国大百科全书出版社2005年版,第1—10页;李贞德主编:《中国史新论性别史分册》,联经出版事业股份有限公司2009年版,第1—15页。。有鉴于此,笔者以为,性别史研究或许可以尝试从社会视角上升至国家视角,进而观察国家制度建构中的性别意识体现。探讨秦汉军事活动中的军人亲属,特别是其中女性的表现与作用,不仅可以了解她们当时的相关权利、地位,而且对于界定男子、两性角色特征,乃至整个军制设计理念都是有益的。

本文主要从“女子从军”、亲属随军及亲属连坐变化三个方面依次探讨,论述依需要有时则适当延伸至战国、三国时期。

一、也说“女子从军”——从城守史料切入

古代女子从军,是中国军事史上引人注目的现象,也是值得重视的社会文化存在。已有学者就此做过综合性研究,特别对唐代以后各种“女军”多有梳理分析。[2]王子今:《中国女子从军史》,军事谊文出版社1998年版。战国、秦汉时期存在女子从军,学界多从此说。[3]蒙文通:《儒学五论》之《秦代之社会》,广西师范大学出版社2007年版,第98—100页;顾颉刚:《史林杂识初编》“女子当兵和服徭役”条,中华书局1963年版,第92—95页;吕思勉:《吕思勉读史札记》“女子从军”条,上海古籍出版社2005年版,第323—325页;王子今:《战国秦汉时期的女军》,收入氏著《古史性别研究丛稿》,第86—100页。近有学者更提出“战国时代的秦,妇女从徭役,也服兵役;秦统一后,女子不见从军的记载;汉景帝改革傅籍制度,妇女又免去更卒之役”的制度发展线索。张荣强:《〈二年律令〉与汉代课役身分》,收入氏著《汉唐籍帐制度研究》,商务印书馆2010年版,第54页。少数学者对相关现象进行考察时,则持谨慎态度。[4]彭卫:《汉代女性的工作》“兵战”条,《史学月刊》2009年第7期,第85—87页;翟麦玲:《试释“女子乘亭鄣”中“女子”的身份》,《中国史研究》2008年第1期。这里选择从国家视角、制度层面,对基本史料重做审视。

论战国女子从军,常举《商君书·兵守》“壮男为一军;壮女为一军;男女之老弱者为一军。此之谓三军也”。“壮女为一军”,似是颇有力之论据。不过,军队依性别、身体强弱差别编组立军,较为特别,故有必要完整引述如下:

守城之道,盛力也。故曰客,治簿檄,三军之多,分以客之候车之数。三军:壮男为一军;壮女为一军;男女之老弱者为一军。此之谓三军也。壮男之军,使盛食,厉兵,陈而待敌。壮女之军,使盛食,负垒,陈而待令,客至而作土以为险阻及耕格阱,发梁撤屋,给从从之,不洽而焊之,使客无得以助攻备。老弱之军,使牧牛马羊彘,草木之可食者,收而食之,以获其壮男女之食。[1]高亨:《商君书注译》,中华书局1974年版,第101页。“及耕格阱”、“给从从之,不洽而焊之”句文字辨析,又参见(清)孙诒让著,雪克、陈野点校:《札迻》卷5,齐鲁书社1989年版,第146—147页。

首句“守城之道”,与篇题《兵守》对应,揭示出行动背景,即这只是守城时举措。“壮男”、“壮女”、“男女之老弱”三军,实际是守御一方针对“客”即来敌的应对。[2]高亨:《商君书注译》,第101页。今按:《春秋公羊传》“庄公二十八年”有“伐者为客”、 “伐者为主”语,何休注:“伐人者为客,读伐长言之”、 “见伐者为主,读伐短言之”。此虽属齐语习惯,仍可为一旁证。下文交代三军的各自任务:“壮男之军”,要使其饱食[3]“盛食”,高亨译作“需装好干粮”(《商君书注译》,第101页),《商君书新注》作“准备充足的食物”(陕西人民出版社1975年版,第124页),似皆未达一间。今按:王念孙《广雅疏证》卷3下《释诂》“蓐臧”条引《商君书》文,言“两军相攻,或竟日未已,故必厚食乃不饥也”(中华书局影印本2004年版,第92页下栏),蒋礼鸿《商君书锥指》作“饱食也”(中华书局1986年版,第74页)。所说近是。,磨好兵器,编列成队,以待来敌。“壮女之军”同样“盛食”,却无“厉兵”一项,主要是“负垒”、“待令”。即背靠垒壁[1]也有认为“垒当读为虆”,“负垒”指背负盛土笼。高亨:《商君书注译》,第101—102、230—231页。,待“客至”则“作土以为险阻及耕格阱,发梁撤屋,给从从之,不洽而焊之,使客无得以助攻备”。与前者对照,“壮女之军”不配发兵器,仅构筑防御工事,设置陷阱,并毁掉可能“助”敌“战备”的设施。而“老弱之军”负责粮食后勤的筹集供给。[2]顾颉刚解释道,“是则战斗之事,壮男主之;劳动之事,壮女主之;饷糈之事,老、弱主之。壮女之工作,有筑土、撤屋、纵火等等,凡不直接参加战斗而可用种种方法以阻碍敌人之进展者,皆壮女一军之所有事也”。顾颉刚:《史林杂识初编》,第93页。上述旨在说明,在守城应敌这一特殊形势下,为击退来敌,保卫城池,应发动城中全体民众参与。按性别、体质差别进行分工,可以各尽所能,更好提供支持。《通典》卷152《兵典》本注引“以城中壮男为一军,壮女为一军,老弱为一军,三军无令相过”,即置于“守拒法”筑城条下,亦可为证。[3](唐)杜佑,王文锦等点校:《通典》,中华书局1988年版,第3893页。至于《墨子·号令》“女子到大军,令行者男子行左,女子行右,无并行,皆就其守,不从令者斩”,则应同下文“皆就其守,不从令者斩。离守者三日而一徇,而所以备奸也”连读,仍然是参与守城事。

《墨子·备城守》诸篇,大体为战国后期秦人所作[4]李学勤:《秦简与〈墨子〉城守各篇》,收入氏著《简帛佚籍与学术史》,江西教育出版社2001年版,第119—133页。,可与《商君书》互证发明。《备城门》云“守法:五十步丈夫十人,丁女二十人,老小十人计之,五十步四十人”,及“广五百步之队,丈夫千人,丁女子二千人,老小千人,凡四千人而足以应之,此守术之数也。使老小不事者,守于城上不当术者”[5]岑仲勉:《墨子城守各篇简注》,中华书局1958年版,第24页。。上述在交代守御设施配置后叙述,开头亦点明乃“守法”也。按“丁”、“壮”义同,“丁女”、“丁女子”即《商君书》所言“壮女”。这里丈夫、丁女、老小的人员比例均是1:2:1。“丈夫”当是与敌接战的主体,进而使“丁女”成为城上守御的主要力量了。丈夫、丁女、老小的这种区分,可与《商君书》分作三军对照。[1]银雀山汉简《守法守令十三篇》残简“……者万人,老不事者五千人,婴儿五千人,女子负婴……”(七八〇),提到“女子负婴”、 “老不事者”、 “婴儿”(银雀山汉墓竹简整理小组编:《银雀山汉墓竹简〔壹〕》,文物出版社1985年版,第128页),及《史记》卷82《田单列传》“令甲卒皆伏,使老弱女子乘城”(第2455页),亦可参照。《备城门》末句云“使老小不事者,守于城上不当术者”。按“事”、“使”相通,指可供役使。[2]“秦汉赋役史料中,‘事’通常就是指力役。”张荣强:《孙吴户籍结句简中的“事”》,收入氏著《汉唐籍帐制度研究》,第148页。此条说明两点。一是老小本身细分,似又区分为“事”与“不事”。而“不当攻队者守事不急,故使老小守之”[3](清)孙诒让:《墨子间诂》,中华书局1986年版,第531页。,显示参与守城者,确为民众全体。既然“守于城上”的“老小不事者”,不能径视为兵,那么对其他人群似乎同样不宜简单定位。二是与“不事”相对,前面的丈夫、丁女等应为可事者。相对于从军,将他们的行为视作从役似更合适。

在此基础上复读《商君书·去强》、《境内》“强国知十三数:竟内仓口之数、壮男壮女之数、老弱之数”,“四境之内,丈夫女子皆有名于上,〔生〕者著,死者削”,则不但会在“壮男壮女之数”后,注意到紧接有“老弱之数”的统计,而且对于丁女信息登录的用意会有更好把握。

蒙文通《儒学五论·秦代之社会》论战国“女子为军”、“男女无别”,影响颇大,有必要有所辨析。蒙文一据谯周《古史考》,以为“秦战胜而妇女老弱皆死,正以妇女老弱皆在行间,与于三军之役,则妇女亦以首功爵赏”。今按:此原出《史记》卷83《鲁仲连邹阳列传》,《集解》引谯周曰“秦用卫鞅计,制爵二十等,以战获首级者计而受爵。是以秦人每战胜,老弱妇人皆死,计功赏至万数。天下谓之‘上首功之国’,皆以恶之也”。谯周,蜀汉、西晋初年人,距秦较远。“秦人每战胜,老弱妇人皆死”说法又为首出,且表意不清[1]以致顾颉刚理解作“壮女军与老弱军亦皆因敌国之计首论功而不能免”,角度全异。顾颉刚:《史林杂识初编》,第94页。而据前后文意,上述又可理解为,秦国以敌首“计而受爵”,故秦人为报功,将敌方妇人老弱的首也斩下冒充敌士兵。,当审慎对待。《墨子·杂守》提到斥候行动时,“田者男子以战备从斥,女子亟走入”[2]岑仲勉:《墨子城守各篇简注》,第145页。。前论守城时丁女不“厉兵”接战,而今“男子以战备从斥”时,又女子不与,则很难想象她们与男子同在行间,参与攻战。

至于“妇女亦以首功爵赏”说,《墨子·号令》云“男子有守者爵,人二级,女子赐钱五千,男女、老小无分守者,人赐钱千,复之三岁,(无有所与,不租税。)此所以劝吏民坚守胜围也”[3]岑仲勉:《墨子城守各篇简注》,第104页。今按:岑氏以“无有所与,不租税”两句为“复”之注文,并以括号括之,可商。《史记》卷8《高祖本纪》“复其民,世世无有所与”,《汉书》卷25上《郊祀志上》“复,无有所与”,《汉书》卷99中《王莽传中》“世世复,无有所与”,《后汉书》卷1下《光武帝纪下》“世世复傜役,比丰、沛,无有所豫”,及荆州谢家桥一号汉墓第1号竹牍“昌家复,毋有所与”、“郎中五大夫昌母、家属当复,毋有所与”(荆州博物馆:《荆州重要考古发现》,文物出版社2009年版,第191页图版;荆州博物馆:《湖北荆州谢家桥一号汉墓发掘简报》,《文物》2009年第4期),“复”与“无(毋)有所与(豫)”均并用,故后者不当视作注文窜入正文者。,明言只“男子有守者”得爵,每人两级,而女子计功,购赏为“赐钱五千”。睡虎地秦简《秦律十八种·军爵律》有“欲归爵二级以免亲父母为隶臣妾者一人,及隶臣斩首为公士,谒归公士而免故妻隶妾一人者,许之,免以为庶人。工隶臣斩首及人为斩首以免者,皆令为工。其不完者,以为隐官工”[4]睡虎地秦墓竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社1990年版,释文55页。。这里提到斩首者身份有“隶臣”与“工隶臣”。[5]“欲归爵二级”,未言主语,对照下文,似指平民男子。“隶臣”属“徒隶”范畴。工隶臣更是隶臣中作务于工官一类系统,从事器物制造者。律文言及二者时,却未提到“隶妾”、“工隶妾”这些与前述往往并称的身份。她们应很少有“以首功爵赏”的机会。

据《太平御览》引《魏氏春秋》陈群奏语“典籍之文,妇女无分土名爵之制。在礼,妇因夫爵。秦违古法,非先王之令典”,以为“秦违古法,正谓秦之妇人有爵”,“秦爵二十级,皆以首功。妇人有爵,正以妇人服兵役有首功”。今检《太平御览》卷198《封建部一》,不仅文字稍有出入,且上引“秦违古法”下实脱“汉氏因之”。孙盛作《魏氏春秋》于东晋,而早于此书的《三国志》实际已言及,且内容更为完整:

黄初中,文帝欲追封太后父母,尚书陈群奏曰:“陛下以圣德应运受命,创业革制,当永为后式。案典籍之文,无妇人分土命爵之制。在礼典,妇因夫爵。秦违古法,汉氏因之,非先王之令典也。”[1]《三国志》卷5《魏书·后妃传》,中华书局1982年版,第158页。

陈群上奏缘起于“文帝欲追封太后父母”。“古法”即先秦礼典所记,“妇因夫爵”,“无妇人分土命爵之制”。所奏本来是说这些不独在秦,即使在汉代也未得遵循。现在曹丕延续秦汉做法,因太后而封太后亲属,违反“妇因夫爵”之义;太后父外,太后母亦得封,又违反“无妇人分土命爵之制”。故所谓“秦违古法”,实指秦、汉两代皆违古法;所谓“违”,主要指外戚恩泽得封汤沐邑一类。而秦汉时期仍然是“妇因夫爵”的,《二年律令·置后律》即有“女子比其夫爵”(三七二)语。[1]彭浩、陈伟、〔日〕工藤元男主编:《二年律令与奏谳书——张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》,上海古籍出版社2007年版,第236页。女子无爵位。她们与爵位发生联系,只是以“上造妻”(八二)、“上造寡”(⑨2341)[2]张春龙:《里耶秦简所见的户籍和人口管理》,载中国社会科学院考古研究所等编:《里耶古城·秦简与秦文化研究——中国里耶古城·秦简与秦文化国际学术研讨会论文集》,科学出版社2009年版,第191页。相关例证颇多,不赘举。、“关内侯寡”[3]刘国胜:《江陵毛家园一号汉墓〈告地书〉牍补议》,简帛网,2008年10月27日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=890。这类爵妻、爵寡的身份出现。太后母即便得封君之号,也是因亲得封的体现,不入军功爵制系统。故此例既不能说明“秦违古法,正谓秦之妇人有爵”,又不能说明“妇人有爵,正以妇人服兵役有首功”。

蒙文并引《后汉书》关西妇女持兵事为补证。今按:引文仍有重要省略,《后汉书》卷70《郑太传》作“关西诸郡,颇习兵事,自顷以来,数与羌战,妇女犹戴戟操矛,挟弓负矢”[4]《三国志》卷16《魏书·郑浑传》裴注引张璠《汉纪》载郑太语董卓,言关西勇于战伐之习俗,作:“关西诸郡,北接上党、太原、冯翊、扶风、安定,自顷以来,数与胡战,妇女载戟挟矛,弦弓负矢,况其悍夫;以此当山东忘战之民,譬驱群羊向虎狼,其胜可必”,中华书局1982年版,第510页。,实有“自顷以来,数与羌战”的背景。这里转换角度,先看羌人行动特征。《汉书》卷69《赵充国传》云“将军计欲至正月乃击罕羌,羌人当获麦,已远其妻子”。师古曰:“徙其妻子令远居而身来为寇也。”同传又说“从今尽三月,虏马羸瘦,必不敢捐其妻子于他种中,远涉河山而来为寇”。可知羌人并非全民皆兵,而是安置妻子于后方后,前来侵扰。郑太所处东汉时期,羌人多被汉帝国迁到西北塞内各边郡中,虽原有生计模式受到影响,但军事行动方式应变化不大。[5]参见王明珂:《游牧者的抉择:面对汉帝国的北亚游牧部族》第四章,广西师范大学出版社2008年版,第157—194页。处于“平等化、分支化部落社会”的羌人尚且如此,则汉人更应如此。所谓“妇女犹戴戟操矛”,不仅有地域性的旧俗沿袭,而且当为汉民族守御城郭、应对羌人来犯的权宜举动。

此外,战国晚期的魏律、秦律中,均出现“从军”一语[1]参见《为吏之道》附“魏奔命律”、《秦律十八种·军爵律》、《秦律杂抄》。睡虎地秦墓竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,释文第55、81—82、175页。,显示当时已为固定用法,就是投入军队、当兵入伍。《盐铁论·取下》“昔商鞅之任秦也,……从军旅者暴骨长城,戍漕者辎车相望”,“从军旅者”与“戍漕者”并举。戍卒守边尚且不属“从军”范畴,则讨论妇女参与军事活动时,此概念的使用应当谨慎。

那么,秦汉对妇女服役又如何规定呢?这里,首先应区别常规制度与临时行为。从制度上说,成年女子在战国秦汉需要服役。前引《商君书·去强》有“壮男壮女之数”。这种在“壮男”之外对女子丁壮与否的关注,应来自国家役使的考虑。如妇女不服役,自不必计丁。秦汉赋役中的“复”,可指免算,可指免役,亦可指免赋役。[2]张荣强:《孙吴户籍结句简中的“事”》,收入所著《汉唐籍帐制度研究》,第149页。杨振红则认为“‘复’复除的也是赋和役两项义务,而非两项中的任何一个单一项”。杨振红:《从出土“算”、“事”简看两汉三国吴时期的赋役结构——“算赋”非单一税目辨》,《中华文史论丛》2011年第1期,第49页。《二年律令·具律》“女子庶人,毋筭(算)事其身,令自尚”(一二四),《亡律》“奴命曰私属,婢为庶人,皆复使及筭(算),事之如奴婢”(一六二),《复律》“□□工事县官者复其户而各其工。大数(率)取上手什(十)三人为复,丁女子各二人,它各一人,勿筭(算)(徭)赋”(二七八)中,所谓“毋筭事其身”、“复使及筭”、“勿筭赋”,在免算之外,皆明确涉及女性免役的内容。前引谢家桥汉墓竹牍“郎中五大夫昌母、家属当复无有所与”,亦可为证。如果说《汉书》卷12《平帝纪》“复贞妇,乡一人”,所指尚不明晰,那么《三国志》卷16《魏书·杜畿传》“班下属县,举孝子、贞妇、顺孙,复其繇役,随时慰勉之”,则已有“复其繇役”的交代。

不过,女子从役与成年男子有别。秦汉男子傅籍后服正役与兵役,15岁以上未傅者及睆老服半役,所谓“各半其爵(徭)员”(四〇七)。[1]彭浩、陈伟、〔日〕工藤元男主编:《二年律令与奏谳书——张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》,第246页。“徭役”用语在使用上有广狭之分,力役之征,均可称“徭”、“役”,简四〇七的用法即是。狭义上,“徭”属正役的一部分,“役”更偏重兵役。[2]参见杨振红:《徭、戍为秦汉正卒基本义务说——更卒之役不是“徭”》,《中华文史论丛》2010年第1期。关于狭义“徭”、“更”关系,学界尚有分歧。杨振红以为“徭”、“更”两分,前者是正卒基本义务,后者15岁至睆老皆从事;张荣强则认为正役主要指更卒之役。东汉,法律规定妇女不承担正役,甘肃武威旱滩坡东汉墓5号简“民占数以男为女辟更徭论为司寇”可证。[3]武威地区博物馆:《甘肃武威旱滩坡东汉墓》,《文物》1993年第10期,第32页。而上限,有学者据《史》、《汉》帝纪“男子二十而得傅”、“令天下男子年二十始傅”定于景帝二年,并解释说“特别指明男子傅籍,并未涉及妇女的事。这似乎表明,此后妇女不再承担正式徭役”。[4]张荣强:《〈二年律令〉与汉代课役身分》,收入氏著《汉唐籍帐制度研究》,第53页。其实,傅籍自战国时期秦国已有,始傅年龄曾为17岁[5]陈明光:《秦朝傅籍标准蠡测》,《中国社会经济史研究》1987年第1期。,同样不涉及妇女。景帝二年令只是将不同爵位傅籍年龄进行了整合,不能作为妇女服正役与否的分界。时代在景帝之前的《二年律令·徭律》已出现“发传送,……事委输,……免老、小未傅者[6]关于“小未傅者”身份,学界有两种看法:一是断作“小、未傅者”,指两种身份;二是视作一种身份,指未傅籍者中年龄小于十五岁者。分别参见张荣强:《〈二年律令〉与汉代课役身分》,收入氏著《汉唐籍帐制度研究》,第41页;杨振红:《徭、戍为秦汉正卒基本义务说——更卒之役不是“徭”》,第334页;凌文超:《汉晋赋役制度识小》“小未傅”条,《简帛》第6辑,上海古籍出版社2011年版,第475—477页。今按:前论守城引《商君书》、《墨子》史料,女子与老、小往往一并叙述,例证颇多。而这里出现诸身份,处同一使役范畴,与前述对照,应当也是三种较为合适。睡虎地秦简《秦律十八种·仓律》记以平民赎取隶臣妾的规定:“隶臣欲以人丁粼者二人赎,许之。其老当免老、小高五尺以下及隶妾欲以丁粼者一人赎,许之。”秦及西汉前期,未傅籍者可视作“小”。故“小未傅者”当视作一种身份。考虑到“免老”在《二年律令》、《汉旧仪》中仅用以称呼男性(参见韩树峰:《松柏汉墓53号木牍考——以成年男女性别比例失调为中心》,载中国人民大学国学院:《国学的传承与创新:冯其庸先生从事教学与科研六十周年庆贺学术文集》,上海古籍出版社2013年版,第1003—1016页),这里使用“小未傅者”,或旨在强调是未成年中的男性群体。“秦及汉初存在以‘傅’划分大、小的方式, ‘小’(或言广义一面)包括15岁以上的未傅籍群体。”相关又参见拙文《秦及汉初“徭”的内涵与组织管理——兼论“月为更卒”的性质》,《中国经济史研究》2014年第5期。、女子及诸有除者,县道勿敢(徭)使”(四一一至四一三)的规定。则至少西汉初年,女子不但同样不服正役,且于委输等半役,亦多不亲为,当以缴算赋形式实现。[1]相关又可参见林炳德:《秦汉时期的庶人》,卜宪群、杨振红主编:《简帛研究二〇〇九》,广西师范大学出版社2011年版,第318—320页。此外,秦汉成年男子所从事的更役,大女亦无须充任。陈伟:《简牍资料所见西汉前期的“卒更”》,《中国史研究》2010年第3期。

不过,规定以外,国家往往因需要临时征发。故史书中除“会稽闻太守且至,发民除道”,而朱买臣“入吴界,见其故妻、妻夫治道”[2]《汉书》卷64上《朱买臣传》,中华书局1962年版,第2793页。一类记载外,也多有对非常制徭役征派的议论与批评。工程建设如秦筑长城,“妇女不得剡麻考缕,羸弱服格于道”[3]何宁:《淮南子集释》卷18《淮南子·人间》,中华书局1998年版,第1290页。。西汉惠帝时两次动员长安六百里内男女14万人建造都城,每次劳作30日。[4]《汉书》卷2《惠帝纪》,第89—90页。战时劳力紧张,更征发女子从事转输等重役。[5]《史记》卷112《平津侯主父列传》称“丁男被甲,丁女转输”,《后汉书》卷43《何敞传》又表述作“男子疲于战陈,妻女劳于转运”,《三国志》卷41《蜀书·杨洪传》则作“男子当战,女子当运”,《列女传·仁智·鲁漆室女》也使用“男子战斗,妇女转输,不得休息”语。相关讨论又参见杨振红:《从出土“算”、“事”简看两汉三国吴时期的赋役结构——“算赋”非单一税目辨》,第53—54页。

彭卫曾对相关文献,特别是文物图像资料有详细考察,并将“女子从军”从广义、狭义两层面做了深入阐释。翟麦玲对刑徒、谪兵中是否有女子参军也有所分析。[1]参看翟麦玲:《试释“女子乘亭鄣”中“女子”的身份》,《中国史研究》2008年第1期;彭卫:《汉代女性的工作》,《史学月刊》2009年第7期。而上述讨论,则更侧重对“女子从军”说传统论据的重新检讨。要言之,战国、秦、两汉时期,妇女在制度上始终不服兵役,亦不服正役。然因妇女需交算赋,并非小役不与,故国家因需要,常会临时征发妇女从役,甚至参与军事活动。

二、军人与亲属的异处与共居

军事活动除妇女参与的问题外,更多则涉及军人与亲属的关系。军队何时、何种情况下出现有军人亲属,二者是异处还是共居?这是有关军事生活的基本问题,也是军队形态的外在反映。

关于赴京为卫,《汉书》卷9《元帝纪》初元三年(前46)六月诏云“惟蒸庶之饥寒,远离父母妻子,劳于非业之作,卫于不居之宫,恐非所以佐阴阳之道也。其罢甘泉、建章宫卫,令就农”。此称“远离父母妻子”,家属不跟从,政府亦无解决安置一事。至于屯戍兵役,在内郡做郡县卒、到京师做卫士、到边郡做戍卒或皆属此范畴。[2]杨振红:《徭、戍为秦汉正卒基本义务说——更卒之役不是“徭”》,第348页。戍边确与做卫士类似,战国以来即只身前往,且路途艰险,困苦重重。《尉缭子·兵令下》记“兵戍边一岁,遂亡不候代者,法比亡军。父母妻子知之,与同罪;弗知,赦之”,同篇另则说得更清楚:“卒后将吏而至大将所一日,父母妻子尽同罪。卒逃归至家一日,父母妻子弗捕执及不言,亦同罪。”[3]李解民:《尉缭子译注》,河北人民出版社1992年版,第141—142页。西汉昭帝时,贤良文学在盐铁会议上批评边戍之役:“今山东之戎马甲士戍边郡者,绝殊辽远,身在胡、越,心怀老母。老母垂泣,室妇悲恨”,“故圣人怜其如此,闵其久去父母妻子,暴露中野,居寒苦之地”。又有所谓“今近者数千里,远者过万里,历二期。长子不还,父母愁忧,妻子咏叹”[1]王利器校注:《盐铁论校注》(定本)卷7《盐铁论·备胡》、卷9《繇役》,中华书局1992年版,第446—447、520页。。因戍边而与亲属分隔辽远,当时被视作颇违人情之事。

然而,武帝以来的河西屯戍活动中,我们却见有大量吏卒亲属的居处记录。居延汉简所见相关簿籍标题简及结句简即有:

“卒家属名籍”(203·15)[2]谢桂华、李均明、朱国炤:《居延汉简释文合校》,文物出版社1987年版,第316页。

“省卒家属名籍”(58·16)(133·8)[3]“省”不与“卒”连读,“相当于今天的省亲”。“‘省卒亲属’,应指省亲的戍卒家属,非指省卒的家属。”李天虹:《居延汉简簿籍分类研究》第三章,科学出版社2003年版,第69页。

“戍卒家属当廪”(122·1)

“卒家属见署名籍”(194·3,194·13)

“卒家属在署名籍”(185·13)

“家属妻子居署省名籍”(E.P.T40:18)

“卒家属廪名籍”(276·4A)

“戍卒家属在署廪名籍”(191·10)

王子今检讨前人所论,指出“汉代西北边塞简牍资料中这种女性,并非都是‘下级军吏的家属’、‘下级军吏的妻子家属’,数量更多的是士兵‘家属’,即‘卒妻’”[1]王子今:《汉代军队中的“卒妻”身份》,《南都学坛》2009年第1期。。所说可从。陕西历史博物馆藏武都汉简有“妻子从者百九十九人用粟二百卅石四”、“妻子从者百七十八人用粟二百七十四石五斗”(12A、B)[2]王子今、申秦雁:《陕西历史博物馆藏武都汉简》,《文物》2003年第4期,第48—49页。等简文。按河西汉塞每隧戍守吏卒3至5人,约略推算,即可知家属及私从规模的可观。森鹿三研究居延戍卒家属廪名籍曾指出,候官下辖“每个部每个月都配给了隧卒家属将近一百石谷物”,估算下来,“隧卒几乎都有家属”。[3]〔日〕森鹿三:《论居延出土的卒家属廪名籍》(初刊《东洋学研究——居延汉简篇》,同朋舍1975年版),收入《简牍研究译丛》第1辑,金立新译,中国社会科学出版社1983年版,第108—109页。又,管东贵:《汉代边塞眷廪的范围与分级》,载李亦园、乔健编:《中国的民族、社会与文化——芮逸夫教授八秩寿辰论文集》,食货出版社1981年版,第205—222页;施伟青:《汉代居延随军戍卒家庭人口的若干问题》,《中国社会经济史研究》1998年第3期。而出入边地关卡的亲属记录,则以戍吏为多,如:

“竟宁元年正月吏妻子出入关致籍”(E.P.T51:136)

家属符目前所发现者多为基层戍吏所持,如:

“橐佗延寿隧长孙时符”(29·1)

“橐佗吞胡隧长张彭祖符”(29·2)

“橐他通望隧长成裦建平三年五月家属符”(73EJT3:89)

“橐他勇士隧长井临建平元年家属符”(73EJT6:42)

“橐他石南亭长符”(73EJT9:87)

“橐佗圣宜亭长张谭符”(73EJT9:275)[1]甘肃简牍保护研究中心等编:《肩水金关汉简(壹)》,中册,中西书局2011年版,第72、130、207、226页。

“橐佗野马隧吏妻子与金关关门为出入符”(73EJT21:136)[2]甘肃简牍保护研究中心等编:《肩水金关汉简(贰)》,下册,第21页。

相对戍卒来自边郡、内郡者皆有,低级戍吏则主要从河西边郡选用。[3]据统计,隧长从各都尉府所属诸县中选用,而候长则从全郡范围内选用。于振波:《居延汉简中的燧长和候长》,《史学集刊》2000年第2期,第11—12页。制度上的允许,与居官去家较近,应是戍吏亲属出入关多见、流动性较强的主要原因。

至于妻子父母的居住场所,也很值得注意。居延汉简提到戍卒家属,往往称“见署”、“在署”或“居署”。三者各略有侧重,但含义基本一致,指统计时居处在“署”。而“署”过去一般理解作“署衙”、“岗位”,更详细表述为“在居延汉简中更多的是指候官以下的塞、部、燧,特别是燧等基层军事防御单位”。[4]参见沈刚:《居延汉简语词汇释》“署”条引诸家说,科学出版社2008年版,第263页。不过,据西北汉简发掘时的勘察可知,各隧面积很小,隧中房址数量有限,主要供吏卒生活,是无法容纳大量亲属入居的。[5]参见中国社会科学院考古研究所编:《居延汉简甲乙编》下册,“额济纳河流域障隧述要”,中华书局1980年版,第298—319页;魏坚主编:《额济纳汉简》“额济纳旗汉代居延遗址调查与发掘述要”,广西师范大学出版社2005年版,第1—21页;吴礽骧:《河西汉塞调查与研究》第5章,文物出版社2005年版,第132—169页。并且,目前所见卒家属廪名籍,口粮基本皆家属自领,而极少见吏卒代家属领取。至于家属代领吏卒廪食,仅见以下几简:

甲沟第三十二隧长张护 十一月食□斛□斗 十月 甲子嫂难取卩(E.P.T65:12)[1]甘肃省文物考古研究所等编:《居延新简——甲渠候官》,第419、420、426页。

上述均属居延新简,同出65号探方,且不少编号临近。再考虑文书格式近似,内容又均为10月预领11月口粮,它们很可能属一个简册。其中,“七”作“桼”,“廿”、“卅”作“二十”、“三十”,“甲渠”作“甲沟”,多为新莽简书写习惯。[2]参见〔日〕森鹿三:《居延出土的王莽简》(初刊《东方学报》33,1963年),收入《简牍研究译丛》第1辑,姜镇庆译,中国社会科学出版社1983年版,第1—20页;马先醒:《新莽年号与新莽年号简》、《简牍文字中七、十、三、四、卅、卌等问题》,《简牍学报》第1期,兰台出版社1974年版,第30—46页;高大伦:《居延王莽简补正》,载四川大学历史系编:《徐中舒先生九十寿辰纪念文集》,巴蜀书社1990年版;李均明《新莽简时代特征琐议》(初刊《文物春秋》1989年第4期),收入所著《初学录》,兰台出版社1999年版,第357—363页;饶宗颐、李均明:《新莽简辑证》,台湾新文丰出版公司1995年版;李均明:《居延汉简——居延编》,台湾新文丰出版公司2004年版。新莽时制度屡有更革,有一定特殊性。而除这几枚简外,大量吏卒廪食简也基本为自取或同隧隧卒代领,不见家属代领,亦可注意。吏卒家属可能并不与吏卒居处在一起。部隧戍吏俸禄一般由部派官吏前往候官集中领取。他们领回后,再通知部内戍吏赴部领取。[3]参见拙文《河西汉塞军人的生活时间表》,载杨振红、邬文玲主编:《简帛研究2015》(春夏卷),广西师范大学出版社2015年版,167—168页。后种领取也基本为自取,或同隧隧卒代领,只月禄帛三丈三尺 八月癸卯妻取卩”(E.P.T6:6)、十月奉钱六百 十一月庚申母细君取居延尉史辟兵赋卩”(E.P.T50:86)两简出现亲属代领。又,边塞在节庆会发放补贴。甲渠候官F22即出土有格式“不侵隧长石野 腊钱八十 十二月壬戌妻君宁取”的部吏领腊钱名籍残册(E.P.F22:205-218)。有学者指出“前来领取腊钱的人,绝大多数是各燧长的家属,或母亲,或妻子,只有个别属于自己领取”[1]汪桂海:《汉代的腊节》(初刊《中国历史文物》2007年第3期),收入所著《秦汉简牍探研》,文津出版社2009年版,第256页。。从生活物资角度,俸禄与必需品的廪食有所不同,而腊日作为汉代重要节日常会放假,吏卒多会借此同“居署”亲属团聚,故家属多代为领取腊钱更是可以理解。居延汉简有一则简文北书一封家属所(62·22)[2]谢桂华、李均明、朱国炤:《居延汉简释文合校》,第109页。。据编号,出于金关(A32)[3]中国社会科学院考古研究所编:《居延汉简甲乙编》附表一“居延汉简出土地点表”,下册,第324页。,应是自肩水金关以南,向北发往戍卒家属聚居之所的。上举卒家属名籍多为候官下以部为单位的统计,如简122·1原作“第十七部建平四年十二月戍卒家属当廪简203·15作“●右城北部卒家属名籍凡用谷九十七石八斗”,简E.P.T40:18作“●第廿三部建平三年七月家属妻子居署省名籍”,分别提到十七部、城北部、廿三部,显示卒家属可能是以部为单位集中居住的。总之,这里出现的“署”,并非吏卒的驻守岗位,而是用以指称吏卒家属集中居住的区域。署所很多情况下以部为单位,与所属的延展烽隧线距离不远,从而使家属同吏卒可以时常发生联系。

除居延屯戍区外,同样曾设置屯田、驻留吏士的西域,也是军人与家属共居的。《汉书》卷96下《西域传下》记录王莽时与匈奴关系恶化,戊己校尉刀护属下史陈良等“杀校尉刀护及子男四人、诸昆弟子男,独遗妇女小儿”,“尽胁略戊己校尉吏士男女二千余人入匈奴”。三年后,匈奴重新与王莽政权和亲,单于尽收陈良等四人“及手杀刀护者芝音妻子以下二十七人,皆械槛车付使者”[1]此事又见《汉书》卷94下《匈奴传下》,第3823页。。刀护四子及兄弟子皆被杀,只“妇女小儿”得活,可见此戊己校尉赴任,基本举家随往。而由“吏士男女二千余人”、“芝音妻子以下二十七人”知,校尉的下属官吏及士兵也多有亲属跟从。《后汉书》卷88《西域传》“光武初,康率傍国拒匈奴,拥卫故都护吏士妻子千余口,檄书河西,问中国动静”,也谈到西域都护曾统士众,有“吏士妻子千余口”。1930到1934年,黄文弼在今罗布泊北岸孔雀河下游,共掘获汉简71枚,习称罗布淖尔汉简,其中有“右六人其二亡士四士妻子”(35)[2]林梅村、李均明编:《疏勒河流域出土汉简》“附录”,文物出版社1984年版,第100页。内容简文。这些与逃亡兵士一同行动的,有他们的妻子儿女在内。

东汉明帝以下,多次颁诏,令死罪系囚减罪一等,戍边诣军为兵。而妻子自随,占著边县,则是相关制度的重要构成内容:

(永平八年[65]十月)诏三公募郡国中都官死罪系囚,减罪一等,勿笞,诣度辽将军营,屯朔方、五原之边县;妻子自随,便占著边县;父母同产欲相代者,恣听之。其大逆无道殊死者,一切募下蚕室。亡命者令赎罪各有差。凡徙者,赐弓弩衣粮。

(永平)九年(66)春三月辛丑,诏郡国死罪囚减罪,与妻子诣五原、朔方占著,所在死者皆赐妻父若男同产一人复终身;其妻无父兄独有母者,赐其母钱六万,又复其口算。

(永平十六年[73])九月丁卯,诏令郡国中都官死罪系囚减死罪一等,勿笞,诣军营,屯朔方、敦煌;妻子自随,父母同产欲求从者,恣听之;女子嫁为人妻,勿与俱。谋反大逆无道不用此书。

(建初七年[82]九月)诏天下系囚减死一等,勿笞,诣边戍;妻子自随,占著所在;父母同产欲相从者,恣听之;有不到者,皆以乏军兴论。及犯殊死,一切募下蚕室。其女子宫;系囚鬼薪、白粲已上,皆减本罪各一等,输司寇作。

(元和元年[84]八月)郡国中都官系囚减死一等,勿笞,诣边县;妻子自随,占著在所。其犯殊死,一切募下蚕室;其女子宫。系囚鬼薪、白粲以上,皆减本罪一等,输司寇作。亡命者赎,各有差。

(元初二年[115]十月)诏郡国中都官系囚减死一等,勿笞,诣冯翊、扶风屯,妻子自随,占著所在;女子勿输。亡命死辠以下赎,各有差。[1]《后汉书》卷2《明帝纪》,中华书局1965年版,第111—112页;同书卷3《章帝纪》,第143、147页;同书卷5《安帝纪》,第224页。

学界一般据此认为,妻子随边事主要集中发生在明、章、安三帝时。然仔细对照可注意到,范晔《后汉书》在引录诏令时有所处理,特别所颁诏令与之前所下内容基本相同时,常有节略。[2]李开元在分析“高帝五年诏”时,也表达过类似的看法。李开元:《汉帝国的建立与刘邦集团:军功受益阶层研究》,生活·读书·新知三联书店2000年版,第36页。进一步梳理则知,诏书凡言死罪系囚减死一等,诣某城戍或徙边者,如《后汉书》卷3《章帝纪》“夏四月丙子,令郡国中都官系囚减死一等,诣金城戍”,同书卷6《冲帝纪》“令郡国中都官系囚减死罪一等,徙边;谋反大逆,不用此令”,虽未及妻子,但作为晚于上述颁布而有节略者,实际应同样包括相关内容。倘纳入这类史料,妻子随边的发生至少有:

明帝永平八年(65)十月

永平九年(66)三月

永平十六年(73)九月

章帝建初七年(82)九月

元和元年(84)八月

章和元年(87)四月[1]《后汉书》卷3《章帝纪》“夏四月丙子,令郡国中都官系囚减死一等,诣金城戍”,第156页;同书卷46《郭躬传》“赦天下系囚在四月丙子以前减死罪一等,勿笞,诣金城”,第1544页。

章和元年(87)八月[2]《后汉书》卷3《章帝纪》“壬子,诏郡国中都官系囚减死罪一等,诣金城戍”,第158页。

和帝永元八年(97)八月[3]《后汉书》卷4《和帝纪》“诏郡国中都官系囚减死一等,诣敦煌戍”,第182页。

安帝元初二年(115)十月

延光三年(124)九月[4]《后汉书》卷5《安帝纪》“乙巳,诏郡国中都官死辠系囚减罪一等,(诏)〔诣〕敦煌、陇西及度辽营”,第240页。

顺帝永建元年(126)十月[5]《后汉书》卷6《顺帝纪》“冬十月辛巳,诏减死罪以下徙边;其亡命赎,各有差”,第253页。

永建五年(130)十月[6]《后汉书》卷6《顺帝纪》“冬十月丙辰,诏郡国中都官死罪系囚皆减罪一等,诣北地、上郡、安定戍”,第257页。

冲帝建康元年(144)十一月[1]《后汉书》卷6《冲帝纪》“令郡国中都官系囚减死罪一等,徙边;谋反大逆,不用此令”,第276页。

桓帝建和元年(147)十一月[2]《后汉书》卷7《桓帝纪》“减天下死罪一等,戍边”,第291页。

和平元年(150)十一月[3]《后汉书》卷7《桓帝纪》“冬十一月辛巳,减天下死罪一等,徙边戍”,第296页。

永兴元年(153)十一月[4]《后汉书》卷7《桓帝纪》“十一月丁丑,诏减天下死罪一等,徙边戍”,第298页。

永兴二年(154)十一月前[5]《后汉书》卷7《桓帝纪》“减天下死罪一等,徙边戍”,第300页。

实际自明帝延续至桓帝,贯穿整个东汉一朝。

而从前后诏书所示,可推知以下几点:(1)徙边从军者主要是“死罪系囚”,量刑更重的谋反大逆无道一类“殊死”者不在此列,量刑更轻的系囚鬼薪白粲已上、亡命、吏有罪、吏聚为盗贼者亦各有减刑,不在此列。东汉政府对从军刑徒的范围,实有所限定。(2)死罪系囚减死从军,诏书始下称“募”,语气尚有劝励;稍后即直接命令,强制色彩明显,甚至对不到者,予以严惩:“有不到者,皆以乏军兴论。”措施由临时性逐渐制度化。(3)迁往之地,也即军队集中屯驻处,因当时具体军事形势的需要而进行调整。初始为与度辽将军营关涉的朔方、五原郡,后及敦煌、冯翊、扶风、陇西、北地、上郡、安定等多个西北边郡。方向上呈现由北向西的扩展趋势。减罪刑兵开始广布帝国的北界西疆。(4)妻子自随、著籍边县,开始时尚可由其他亲属代行:“父母同产欲相代者,恣听之。”但很快便成为固定性配套措施,相关规定调整为:“父母同产欲求从者,恣听之。”对于后种,政府并规定“女子勿输”,也即“女子嫁为人妻,勿与俱”,指犯人女儿已出嫁者,则不强制前往。前后的具体规定都保护了相关各个体家庭的完整性。(5)政府对从边妻子的安置及生活保障会有更进一步规定。仅从留存的节录诏书即知,如妻子不幸亡于边地,妻父或同产兄弟可有一人终身免除赋役。而如妻子无父兄独有老母者,政府则予亡妻之母6万钱,并免纳算钱。

两汉边地屯戍中军人与亲属共处之情形,在战事频繁、屯驻广布的三国时期进一步扩大与普遍化。除曹魏因北方人口锐减、地域广大,不得不特行“人役户居各在一方”,“兵士须和他的室家所在的地方隔开”[1]参见周一良:《魏晋兵制上的一个问题》,收入氏著《魏晋南北朝史论集》,北京大学出版社1997年版,第3—9页;高敏:《论曹魏士家制度的形成与演变》(初刊《历史研究》1989年第5期),收入氏著《魏晋南北朝兵制研究》,大象出版社1998年版,第44—67页。外,孙吴、蜀汉的军人亲属,多随军屯驻。[2]周一良:《魏晋兵制上的一个问题》,《魏晋南北朝史论集》,第10—12页。高敏:《孙吴世袭领兵制度探讨》,《北朝研究》1990年上半年刊;《三国兵志杂考》,《河南大学学报》(哲学社会科学版)1990年第1期。以上两文均收入氏著《魏晋南北朝兵制研究》,第68—120页。这背后实际凸显的是两汉至三国军队形态的变化。两汉于边地屯兵,至三国时扩大为全国境内军队组织的主要形式之一。

《华阳国志·巴志》有则有趣的记载,桓帝永兴二年(154)“又有女服贼千有余人,布散千里”。对“女服贼”的理解,可参考更始入长安相关史料。《后汉书》卷1上《光武帝纪上》记“三辅吏士东迎更始,见诸将过,皆冠帻,而服妇人衣,诸于绣镼,莫不笑之”。李贤注引《前书音义》“诸于,大掖衣也,如妇人之袿衣”。《东观汉记》作“衣妇人衣,诸于绣拥,大为长安笑”。《东观汉记》并提到更始时骑都尉期会,“被服威仪,不似衣冠,或绣面衣、锦袴、诸于、襜褕,骂詈道路,为百姓之所贱”[3]刘珍等撰,吴树平校注:《东观汉纪校注》卷1、卷8,中华书局2008年版,第5、262页。。前两则记更始军入长安,将吏多着妇女衣裳,大为京城守卒及百姓所笑。后一则记更始骑都尉日常“期会”时,仍然衣着搭配凌乱、妇人之衣未卸,“为百姓之所贱”。这些除说明更始军容不整、军纪不肃外,更反映更始将帅出身低微,进而对从官为吏的规范素养全然无知。他们往日穷困常着妇人衣,以致见到富家丝绸绣衣,也就不分男女服装而一概穿上。故所谓“女服贼”,非指女性,而是生活困厄以致日常着“妇人衣”的底层民众。

三、军人家属的连坐变化

军人立功疆场或犯法受刑,直接关系亲属成员的境遇变化。国家对军人亲属在施与恩泽、特加恤抚之外,又往往通过律令中的连坐规定,对军人进行制约。文献中,除《汉书》卷2《惠帝纪》“故吏尝佩将军都尉印将兵及佩二千石官印者,家唯给军赋,他无有所与”,《三国志》卷1《魏书·武帝纪》“死者家无基业不能自存者,县官勿绝廪,长吏存恤抚循”等规定外,军人违法对家属的牵连,尤其值得注意。

先看时代稍早的有关规定:

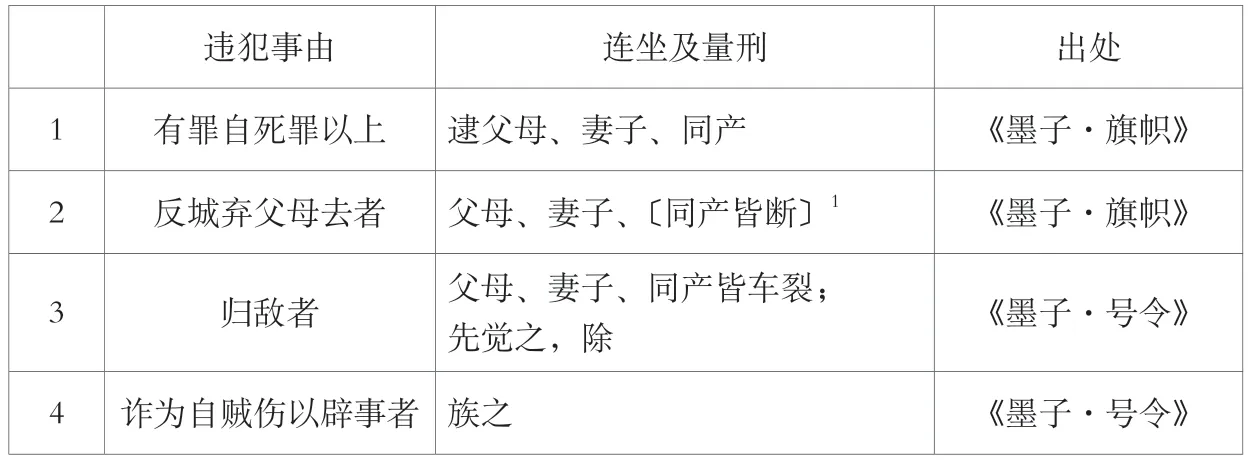

表1 战国城守犯罪连坐表

续表

从中可见规定的细致及连坐的普遍化。其中,第5、8条情况接近,“父母、妻子、同产皆断”与“三族”对应。这对聚讼不已的“三族”认识或有帮助。[1]研究述评参见拙文《走马楼简“吏民簿”所见孙吴家庭结构研究》,卜宪群、杨振红主编:《简帛研究2007》,广西师范大学出版社2010年版,第258—260页。据上表,连坐如分层级,先涉及父母、妻子;扩展则至同产。家庭之外,主要涉及守城时左右同伍之人。本人及家属量刑,从斩首、枭首以至车裂,刑罚严酷。但对能“先觉”、“捕告”者,则不予论罪,反行奖赐。法令量刑的悬殊差别,意在使“公义”凌驾私情之上,实现对军中人员的有效管理与统辖。汉代律令对守城违反者及家属的惩处规定,则见有:

以城邑亭障反,降诸侯,及守乘城亭障,诸侯人来攻盗,不坚守而弃去之,若降之,及谋反者,皆要(腰)斩。其父母、妻子、同产,无少长皆弃市。其坐谋反者,能偏(徧)捕,若先告吏,皆除坐者罪。(一、二)[1]彭浩、陈伟、〔日〕工藤元男主编:《二年律令与奏谳书——张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》,上海古籍出版社2007年版,第88页。

前则属《二年律令·贼律》,区分为两种情形:一是主动行为,又分“反”、“降”两种;二是应对性被动行为,分“不坚守弃去之”、“(不坚守)降之”二种。触犯者皆腰斩,而父母、妻子、同产不论年纪,皆处弃市。后则出自敦煌马圈湾汉代烽隧遗址,据探方编号(T12),大体属宣帝时期。[3]甘肃省文物考古研究所编:《敦煌汉简》“附录二敦煌马圈湾汉代烽燧遗址发掘报告”,下册,第54页。简文《捕律》,内容则可与《贼律》相参照。它提到“亡入”、“弃亭鄣逢(烽)者”、“不坚守降之”、“从塞徼外来绛(降)而贼杀之”,同样皆处腰斩。不过西汉后期,连坐范围已经收缩,对亲属的责罚只及妻子,且量刑也相对较轻。所谓“耐为司寇作如”,应指耐为司寇、作如司寇。[4]《汉书》卷23《刑法志》,第1099页。从父母、妻子、同产到只及妻子,从弃市到徒刑,军人亲属的境遇相应有所改变。

东汉末年动乱,相关规定复出现新变化:

时天下草创,多逋逃,故重士亡法,罪及妻子。亡士妻白等,始适夫家数日,未与夫相见,大理奏弃市。毓驳之曰……太祖曰:“毓执之是也。又引经典有意,使孤叹息。”[1]《三国志》卷22《魏书·卢毓传》,第650页。

鼓吹宋金等在合肥亡逃。旧法,军征士亡,考竟其妻子。太祖患犹不息,更重其刑。金有母妻及二弟皆给官,主者奏尽杀之。柔启曰:“……柔恐自今在军之士,见一人亡逃,诛将及己,亦且相随而走,不可复得杀也。此重刑非所以止亡,乃所以益走耳。”太祖曰:“善。”即止不杀金母、弟,蒙活者甚众。[2]《三国志》卷24《魏书·高柔传》,第684页。

有学者据此指出“军队士卒逃亡,事连其妻。西汉时是否有此项法令,尚难断言。东汉后期,曹操对‘军征士亡,考竟其妻子’的士亡法,‘更重其刑’,强化了对军队的控制”[3]彭卫:《汉代婚姻形态》第7章,第267页。,深化了相关认识。程树德将此内容归入汉律“从军逃亡”条,并提示“按唐律,从军征讨亡,在捕亡”。[4]程树德:《九朝律考》卷1《汉律考五》,中华书局2003年版,第124—125页。而在此基础上,下列问题也值得注意。

首先,士亡连及妻子一类法令,实际早在西汉之前的战国已出现。前引《尉缭子·兵令下》“兵戍边一岁,遂亡不候代者,法比亡军。父母妻子知之,与同罪;弗知,赦之”,“卒后将吏而至大将所一日,父母妻子尽同罪。卒逃归至家一日,父母妻子弗捕执及不言,亦同罪”,即可为证。上述谈到四种情形:“亡军”;“戍边一岁,遂亡不候代者”;“卒后将吏而至大将所一日”;“卒逃归至家一日”。且第二种及第四种对亲属行为又分为知与不知,及执捕检举与否。当时不仅连及妻子,父母亦须连坐。

其次,曹操对士亡法的“更重其刑”,并不仅仅指在“考竟其妻子”基础上的处罚加重。因为前条《卢毓传》表述作“故重士亡法,罪及妻子”,并举逃亡兵士之妻,即便刚入嫁、尚未与丈夫见面,亦须连坐为例。而且,此处罚最终因卢毓的积极干预得到了制止。这说明,对士妻执行严格连坐,当是在加重刑罚之后。而在调整前,相应规定曾经较轻。

至于后则《高柔传》“旧法,军征士亡,考竟其妻子”,应是曹操“重士亡法”后的情况,即恢复了旧法。此则紧接说“太祖患犹不息,更重其刑”。也就是说,在罪及妻子情况下,曹魏依然无法遏止兵士逋逃,于是进一步加重刑罚。这一次,量刑调整涉及两个方面。一是亲属。逃亡的鼓吹宋金的妻子不仅因而连坐,对供役官府的“母”与“二弟”,“主者奏尽杀之”,与末尾“止不杀金母、弟”语相对应。这是在妻子基础上,连及父母、同产。二是同伍兵士。高柔就此上书时,除建言“宜贷其妻子”外,还特别表达“柔恐自今在军之士,见一人亡逃,诛将及己,亦且相随而走,不可复得杀也”的担心。而对“更重其刑”的举措,高柔亦恐出现事与愿违的结果:“此重刑非所以止亡,乃所以益走耳。”末尾在“止不杀金母、弟”后,复有“蒙活者甚众”语,亦可对应。得“蒙活者”,应主要指连坐的同伍兵士。曹魏加重“士亡”处罚后,虽然较东汉末年原本的规定严苛许多,但与《墨子·号令》、《尉缭子·兵令》对照来看,它的多次加重不过接近战国规定罢了。这些调整仍然遭到大臣的明确反对,体现出当时观念、风气的转移。

《高柔传》“金有母妻及二弟皆给官”的记述,固然显示曹魏时期对兵士家庭成员人身役使的加深。然而,从战国、秦汉时期的整个发展趋势看,有关连坐的法律规定,无论在范围还是量刑上,都在向转轻的一面发展。在曹魏士家制度下,兵士亲属身份上的依附关系增强;但在连带责任方面,规定整体上的松弛确是存在。它与人身役使的发展并不完全同步。

(附记:本文修订承王子今、蒋非非先生,凌文超、徐畅学友提出宝贵意见,谨此致谢)