马丹

2017-01-03

马丹的绘画:一个人的舞台

文 夏可君

只有在绘画艺术中,时间会停止下来,停顿在记忆的某一刻,这是恩赐的时刻,也是记忆仁慈的一面,对于一个女艺术家,如果被童年一直陪伴,如果童年灿烂的气息一直萦绕在她的梦中,这是时间在承诺幸福的礼物。马丹无疑是这样的一个幸运的画家。

在马丹那一眼就可以辨识的画面上,总有一个象征她本人的袖珍版的小女童,如同一个布娃娃,甚至就如同一个可爱的小甲虫,或者就是童话中的拇指公主?是的,是一个小公主的美妙形象。或者她带有一点卡通的味道,个子矮矮的,似乎从小人书中走出来。这个小公主与世界保持疏离的距离,并绝然走进了画面之中。这还让我想到本雅明在《柏林童年》中写到的那个会唱歌的“驼背小人”,这个小人带给了本雅明以拯救,在他幻视的目光中,这个小矮人吃着糊糊麦片,唱着歌,总是站在某处,只是从来不被人看到,但它却总是盯着我们,而它盯上了谁,谁就会心不在焉,这个走神的片刻,也是拯救的机会,让儿童可以突然进入一个特有的幻想与天真的世界。而这是成年后所丧失了的灵性,但在马丹的绘画上,这个童真的梦想一直被保留下来了,她保留了走神后那个出窍入神的姿态。

而且,还保留的如此完美无瑕,如此自然鲜嫩。这个小女童总是背对我们,这个姿势是意味深长的,她有着她自己的世界,她并不与画外的我们交流,因为她沉浸在那个属于她的世界里?这可能与女画家自己的童年经验相关,她儿时就是一个留守儿童,远离父母亲和都市,在一个小镇上生活,想融入周围小朋友的世界,但似乎不可能,就更加加强了自己的疏离感,乡村生活也给她打开了一个自然世界,因此让她在疏离之中,可以转身看到另一个世界。因此,她孤寂地进去入了那个自然的世界,她要去营造属于她的世界,那个被童心主宰的世界,如同法国画家卢梭的那种拙稚,那种与自然融为一体的梦幻,身体是从绿叶上长出来的,笨拙的侏儒以接近于动物的样态激发无尽的喜爱。

几年前,这个小女童,这个小公主,一开始出现在画面上时,就被一种坚决的方向感所牵引,即向着远方,向着画的里面眺望,那些早期焦点透视法的尖锐构图,不过是直接表明艺术家对我们这个世界的漠视,对另一个童真单纯世界的单纯向往与义无反顾。正是因为有着如此的回转,让疏离打开一个间距的空间,调转身体进入一个艺术和童真的世界,才有着马丹回向一个自然的田园世界,才有一个翠绿欲滴的世界向我们敞开。

确实,这是一个诗意的、甜美的花园,这是一个植物花朵一直盛开,永远不会衰败的世界,“我们的世界是花园,花园的花朵真鲜艳。”这首儿歌萦绕在画面上,这个小女童渴望进入到自然的田园风光之中,她渴望重新出生,绘画对于女画家而言,不过是再一次的重新出生,在画面上,让绘画以童年的梦想重新出生,这是绘画最初的欢愉。

这个重新出生的渴望是一种骨子里的“盲从”,是小女童跟随花朵的芬芳,跟随小虫子进入到花蕊的里面,一个个小梯子,不过是暗示小公主试图进入到花朵或植物的内核之中,更为里面的内核,梦想的深处,渴望被花朵所包裹,所卷入,然后再次出生。

也许是因为童年体验到了更多的孤寂与疏离,因而在这个田园诗的世界里,永恒的童真带有南国的温暖,它一直给人温暖,不仅仅颜色以鲜绿为基调,似乎是葱郁的热带气候,阳光渗透到每一瓣花叶和每一根细草上,画面上一片片叶子的圆形或椭圆形,似乎还在晃动,还在阳光中生长,画面充满了生机,伸手可摘,那绿意诱惑我们试图去采择,但又被一层薄纱所挡住了,这是一个绿镜中的世界,这是一个温暖明媚的世界,这是诗意盎然的绿境。因此马丹最近就画出了《暖丘》系列,果子成熟了,柔软的绿,鲜嫩的绿,一切都是新鲜的,好像世界第一次发芽,第一次盛开,这是绿意的存在,因此我们要做的是让手停顿下来,在自然的甜美面前呼吸。

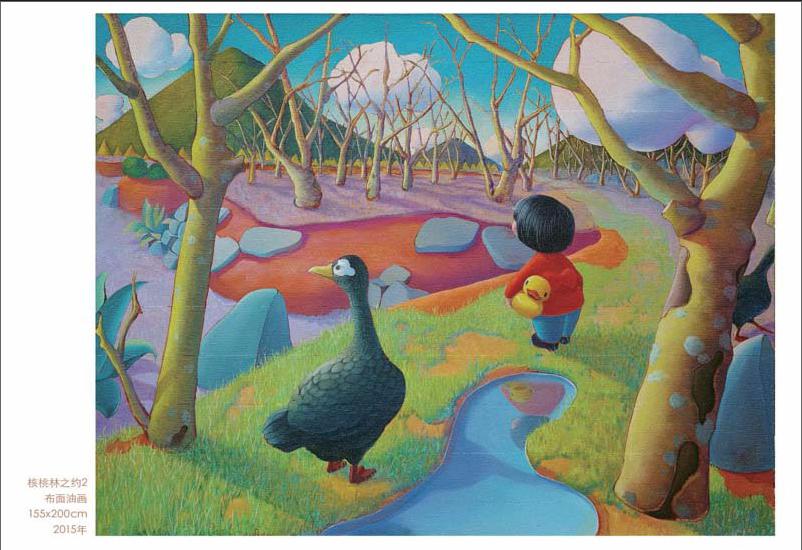

这是一座自然的舞台,在这个舞台上,小生命渴望被那个童真的世界所包裹,画面上的构图很多时候都体现出这个自然的生命姿态,如同婴儿被母亲怀抱,如同植物花瓣的合拢,画面上的一群鹅也会把小女童围绕起来,似乎她就是一朵花,这个被包裹的姿态,暗示儿童对被呵护的渴望?是对孤寂的内在回应?马丹很好地保持了这种疏离与融入的张力。跟随自然的姿态打开了画面,在一片葵林中跟随小公鸡款款而行,或跟随白天鹅遥望天际,在最近的这些作品中,“跟随”的姿态更为明确,这更为表明了马丹对自然之美的执着信念,自然的舞台被这个跟随更为丰富地打开。

画家对童真田园世界的描绘,乃是对自然的信仰,马丹以一个女性的本能,建立了自然与童真,自然与梦幻,梦幻与内心,内心与色彩,梦幻与舞台,这之间的丰富关系。跟随自然,相信自然,让自然来引导自己的想象,小公主进入到自然之中,与那些花朵,植物,还有小动物一道,呢喃低语,这是另一个世界的语言,对于我们这个当下越来越浮躁和喧闹的都市生活而言,无疑带来凝视的净化。

但这个小女童也有着另一种经验,并不全是美好与梦幻,如果我们了解艺术家的童年,她生活在一个远离父母亲的小镇,她实际上是通过绘画在修复自己与同伴们的疏离感,因为疏离才有着接近的渴望,但渴望又是不可能的,因此才需要艺术来补救,似乎拒绝长大,只有艺术可以陪伴。

在这个张力中,马丹不断扩展她的这个自然诗意的童真世界,她甚至要把这个世界建造为一个永恒的舞台,不仅仅在田园生活,也是在室内生活中,营造一个属于自己内心的舞台,一个让自己的孤寂与疏离场景化的舞台。

比如名为《舞台》的佳作,一排排的布娃娃静默地观看着一盒幕帘拉开的舞台,舞台上的小女童在一个仿生的公园里打电话,似乎要建立与另一个世界的联系,但似乎联系中断了,更为加强了疏离感。马丹似乎在尝试着让人间的封闭的室内空间与自然的梦想空间之间建立梦中联系,梦帘打开了,舞台上有着主角,那个小女童,但是也增加了其他角色,比如那些眼睛闪烁的布娃娃,她们之间的默语有着孩童们自己的语法,各自在孤立地冥想。

在马丹的绘画上,有着两个空间,一个是自然的世界,一个是舞台的空间,一个热烈温暖,一个暗冷沉静,但都是马丹内心生活的真切投射。

就自然的世界而言,这是一个还在生长的世界,有着亲密的召唤,植物与动物在引导我们,还有云朵,要把我们引向远方与云端,内心的渴望通过进入自然而变得轻盈。当然,这是通过美丽的自然色彩而实现的。马丹绘画色彩的自然性是唯一的:这是她反复面对云贵高原的自然景色,通过自己以小纸片反复写生与观察,而慢慢发现与想象出来的。颜色有着细微的光线变化,但不是印象派的模糊性,而是有着清晰的色域区分,植物、草坪、花果,等等,各自的颜色都不同,都以一种纯色的笔触仔细描绘出来,柿子颜色似乎有着柿子刚熟的皮肤感,马丹纯然通过颜色及其细微的笔触,把自然的世界区分开来,暖色调中的细微层次变化,阴影的迷人呼吸,都被马丹捕捉到了,而且还带有一种孩童特有的梦幻与想象的色彩,这是马丹创造出来的色彩体系。

就舞台的世界而言,这是一个室内的世界,蓝色调的暗冷支配着这个静默的世界,或者让室内家具等等具有一种静物一般的状态,或者让电视上的动漫安慰小女童,或者让小女童凝望窗外的夜月,等等,这些静默的场景并没有戏剧性,无语而低调,在几个布娃娃与小女童之间展开的是一个小戏剧的疏离空间,这里有着对现实的逃避?这是马丹童年记忆的写照,是面对疏离与孤寂而想象出来的一个虚拟舞台,这是一个人的舞台,但似乎又有着某种调节与缓解,而画面总体的冷光,还是让这个舞台空间充满了寂寥的气氛,反倒激发观众的进入,去安慰那个受伤的孩子。

从静默中消解疏离的隐痛,童年的孤寂净化我们的目光,进入到那个童真的舞台,那个自然的田园世界,在疏离与接近之间的来回摆荡,体现了艺术家内心的挣扎,绘画在这个张力之中展开,从而更为迷人。

单纯至上

文 李颖

马丹的作品透露出一种让人猝不及防的单纯。这种单纯不仅因她笔下绮丽的云南风光,更因为她内心对单一和纯真的美好向往。

在中国当代艺术不算太长的历史中,对云南风景的描绘曾经名噪一时。然而马丹的作品却并不是对风景的写实性再现,而更多出于她的梦境。几乎每天晚上都会做梦的马丹常常会梦到童年记忆中的故乡,那是她内心中美好的故乡——由叶子肥硕的植物、敦实的山脉、面目模糊的人物构成的故乡,那也是经过她大脑重构的故乡。在这里,与美好无关的细节全部被剔除,明朗欢快成为唯一的色调。这种对风景的处理方式让我们想到了作品被称为“原始主义”风格的亨利·卢梭(HenriTheodore Rousseau,1844-1910)。一百多年前,卢梭也曾用浸润着幻想色彩的热带丛林风光,人与野兽间充溢着温情的对视,和一种似梦非梦的神秘情调,把人们引入对一个遥远的古老时代的“回忆”。无论具象的达利还是抽象的米罗,超现实主义画家都或多或少的延续了卢梭诡吊的风格。然而那一颗臻于美善境界的自由的心灵,那种与生俱来的天真却随风而逝,从此消失。

在马丹的作品中,我们重新发现了这种自由和单纯,那是生命最原始的特质,是一种思想无法取代的情绪。尽管经过了美术学院的训练,马丹依然固执地抛开当代艺术的种种潮流和风格,直奔自己的内心而去一如果要描绘一种风景,那就必然出自自己的内心。马丹用细腻的笔触还原了自己的梦境,画面中超现实主义的意味并不是来自想象力和技巧,而是来自对这片土地的热爱和对美好的追求,来自单纯心灵的重构。这让马丹画面中的自然仿佛被和煦之风吹过,这阵风并没有打扰到画面中的植物和动物,却让画面中的人物感到一丝暖意和惆怅。

这种惆怅来自马丹画面中似乎从未直面观者的小女孩。我们不能确认这个小女孩就是马丹自己,但确实能从中看到马丹的影子。她仿佛是一位闯入者,在这片梦幻般的风景中略显迷失。然而她又陶醉在这种迷失里,这里的场景对她来说似曾相识却又新鲜。当单纯的小女孩遇到单纯的风景,她想做的更多的是探索,这让她乐此不疲。而观者的视线也自然而然地被这个身着红裙的小女孩吸引,我想愿意成为画面中小女孩的应该不止一个人。

也许,这些奇幻的风景正是出自这个小女孩的梦境。因为我们在马丹另一个系列的作品中看到,小女孩正在慢慢成为主角。她参观自己的展览(《孤独展》);她从一个宽阔的房间中极力向外眺望(《小空间里的大世界》);她在一个机械冰冷的高处放风筝(《风筝还未断线》)。一旦离开那片熟悉的自然环境,小女孩的惆怅就会加倍放大,她似乎正被孤独笼罩。难道这些场景应该出自小女孩的脑海中吗?

如果我们仔细观察,在这个系列中,马丹的作品依然带有单纯的特征。这种单纯不是来源于纯净的画面,而是仍然来自于情绪的单纯。离开了郁郁葱葱的田野,在完全想象出来的情境中,马丹的画面开始变得空旷,但却让每一个出现在画面中的物体散发着自己强大的气场,让人无法忽视。最让人无法忽略的,当然还是那个小女孩。她对于眼前的一切感到陌生,这不是她熟悉的故乡,却是她成长必经的路程。单纯的她有些茫然,她有时不得不直面观者,她甚至想躲避一当单纯遭遇未知,恐惧在所难免。但是我们在小女孩的身上发现了单纯感人的力量,她用单纯而非勇气感染了这个陌生的环境,并找到最初的渴望和自信。时间又一次如同在故乡的田野里那样变得缓慢,虽然仍带着离开故乡的惆怅,但是整个画面再一次变得柔和,小女孩在这个新的环境里用自己独特的方式心安理得地生活下去。

纵观马丹的作品,我们不难发现画面上种种情绪和想象力最终汇集成为一种单纯的力量。这种单纯不是来自对世间事物的归纳总结,而是在更高层面上对单纯的回归;这种单纯并非是简单直接的白描,而是一种满溢着温暖欢快情绪的超现实自传式风格。马丹从自己的内心出发,描绘了一幅幅风格独特的画面,并且这些画面不是封闭的自我吟唱,而是真诚地邀请观者参与其中,分享她的欢乐和惆怅。

对话马丹

Q:作为一个云南人,云南的一切对你的艺术创作有怎样的影响?具体有哪些表现?

A:我想,如果不是生活在云南,我画里不会有那么多高饱和度的颜色和奇异繁多的植物,云南提供给我一个做“白日梦”的温床,慢节奏的生活,不温不火的气候,酝酿出一种混沌与明亮,寂寥但惬意的环境。居住在昆明,往它的东南西北去都是不一样的感受与风土人情,总有看不腻的风景为我提供素材,这些风景并不都是美的,有时是朴实感动着我,有时是神秘牵引着我,有时也有陌生在排挤着我,不管是什么,它们都在不同程度上指引着我把这些感受在画布上娓娓道来。我近期喜欢画的《核桃林之约》系列,题材就来源于圭山,在那里写生的次数很多,但是每年都有不一样的感受,还有《远游》系列题材来源于版纳,茂密的植被有种力量拉着你不断往里走,不断的寻找着另一个神秘。

Q:在你的艺术道路上,有哪些重要的节点令你印象深刻?

A:我的生活里向来没有什么大风大浪,但很多细小的改变和外在的影响在艺术道路上慢慢发酵,问接的反应在画面上。第5次去圭山写生的时候我盯着一块向日葵地画了四五天,从单纯的被美感吸引转化到对生命的一种疑惑与崇敬,我从学画画以来第一次觉得自己与艺术靠的那么近,那时研一,接下来有了一系列关于向日葵的创作,要感谢那几天的灼日,让我在激烈的阳光拍打中看到了童年的剪影和生命的毅力。2012年我第一次出国,在美国大半个月的游历,很多“白日梦”突然被博物馆中大师们的原作和同辈年轻艺术家们新奇所击碎,回工作室我几乎三个月不知道画什么,继续编织我的“白日梦”好像没有了支撑点,对过去几年的朴实童话全盘否定,不记得我是怎么又开始重拾信心,总之是个煎熬的过程,这样的重塑反而让我对自然直觉越发珍视。当我2015年在巴塞尔贝耶勒基金会美术馆看到高更大型回顾展时,差点儿哭了出来,不仅出于一个粉丝的感动,更多来自于对那些颜色组合产生的莫名快感,还有关于原始力量的崇拜到达顶点,而且也让我更相信从对艺术的理解去反观人生不存在过时一说。在很多次重复的肯定否定再肯定的循环中,也许就积累了那些画面中的珍贵素材。

Q:你的画面里总是有一个小女孩,这个女孩是你吗?这个小女孩对你来说意味着什么?

A:一开始,这个小女孩的确是由自己小时候拍的一张落寞的背影而来的,这一形象正符合我当时本科毕业时的心情,于是有了毕业创作,在图书馆里无助迷惘的找寻着的小女孩背影。后来画暖丘系列,小女孩变成一个享受自然静美的简单符号,她在里面充当了一个媒介,带你去看花花草草。之后随着我对“空间”系列的创作与探索,小女孩于我的意义越来越复杂,她不再是最初我看到自己小时候伏在窗边的背影,也不是那个带你我游玩于大自然的向导,而是我的一个伴,或是内心深的另一个自己,不同阶段承载不同的情绪。

Q:你的作品中总有一种强烈的故事性,这种故事性来源于哪里?你想要通过画面述说什么?

A:我自己创作这些作品时并没有从叙事性入手,大都只是在试图呈现大自然给我的单纯直觉,只是在构图,色彩的安排上需要不断演变,以此来寻找当下的情绪与色彩、梦幻与自然之间的复杂关系,自然变成一种信仰,我在其中寻找一种最原始的本能,但这种本能是在现实中发酵后的反应,有时也并不知道最终会呈现出现什么,就像是我在想象着我画的样子,画面又在牵引着我画着它另外的样子,其中的偶然性是不断往下画的一种动力。

Q:作为一个85后艺术家,你认为你们这代年轻艺术家有什么共同的时代特质?

A:我身边的同龄艺术家大多数都以风景为主,画着那些“最原始”的东西,仿佛在一种安逸但却焦虑的内心状态中细数着种种与自己相关的情绪。而在北京或是国外看到的很多同龄人也许大部分远离架上绘画,或是在媒介上有更多的新招,他们也试图在观念上能另辟蹊径。不管是原始的或是新颖的表达方式,我们这代人好像都在不同程度的诠释着某个我,或某个我看到的世界,在表达形式或是观念上多元到无法总结出一个什么共同特征,尽管这些都有可追溯的先辈,没有共同特征仿佛就是这个时代的特征,不过越来越多的作品里出现了一种趋于理性和故意的成分,我不确定这是好是坏,只要表达的到位,都有它的价值所在。

Q:对你影响最大的艺术家是谁?为什么?

A:对我影响大的艺术家有很多,每个阶段都会突然对某位艺术家很感兴趣,从一开始的卢梭、到后来的巴尔蒂斯、夏加尔、格兰特·伍德、保罗·克利,还有一直钟爱的高更、梵高,马蒂斯,最近又挺着迷杜尚,被他那种若无其事,轻松自在的面对艺术的态度所吸引,更羡慕他极度自由的人生境界,活的流畅婉转、圆融自如。喜欢的画家太多,每个阶段都会给我不一样的启发,我不是一个善于用批判的眼光看待事物的人,所以很容易吸纳先辈老师或是身边朋友的出色之处。

Q:你是如何看待当代艺术与画廊、商业体系之间的关系,以及艺术家在其中的身份?

A:我觉得这像是一道很复杂的数学题,隔着厚厚的雾,我看不清它。加之我生活在昆明,好像商业体系一词离我不是很近,不过我慢慢觉得艺术市场仿佛成了能够衡量艺术品的艺术价值的标尺,不管这把标尺是否恒定准确,作为艺术家,我遵守好那些所谓既定的规则,画好自己的画就够了,这样的想法好像有些草率,不过我尽量去思考的多一点,在我的能力范围内。

Q:“小女孩”形象作为你艺术作品的一种标识会延续下去么?如何看待艺术家的经典元素和打破常规的“改变”?

A:会延续下去。三年前我一直很顾虑小女孩变成一个符号后要自我突破会更难,我在不断创作中,小女孩慢慢成为一个不可或缺的表达出口,至于以后如何来打破这个常规,我虽然没有具体的想法,但是艺术的偶然性会不断带给我惊喜,所谓的“改变”是不再想重复某个状态时它就会挣扎着彷徨着最后坚定的站在你面前,也或是因为某段人生经历而让我改变,我期待着这样的偶然,这也就是艺术的魅力所在。

作品解读

纵观马丹的作品,我们不难发现画面上种种情绪和想象力最终汇集成为一种单纯的力量。这种单纯不是来自对世间事物的归纳总结,而是在更高层面上对单纯的回归:这种单纯并非是简单直接的白描,而是一种满溢着温暖欢快情绪的超现实自传式风格。马丹从自己的内心出发,描绘了一幅幅风格独特的画面,并且这些画面不是封闭的自我吟唱,而是真诚地邀请观者参与其中,分享她的欢乐和惆怅。