建模思想在小学数学教学中的渗透

2016-12-26高娟

高娟

摘 要: 小学数学建模是近几年教育界比较关注的话题,全国各地有许多学校都在开展小学数学建模教学活动。在我国,数学教学建模及教学研究在大学中开设得较多,但是仍然处于探索阶段,其中还存在较多问题。如果将建模思想运用在小学数学教学中,会有什么效果呢?本文主要探究的是建模思想在小学数学教学中的运用。

关键词: 小学数学 建模思想 渗透策略

从本质上讲,数学建模突出表现了原始问题的分析、假设、抽象的数学知识的产生过程,它完整地体现了数学的产生及数学知识之间的关系。这样一个建模过程,让学生再次看到“微型的科研”。

一、建模的主要定位

1.基于儿童的生活经验展开

数学建模能够为学生提供完整、真实的问题背景,帮助学生运用现实生活经验,将教材当中的问题与社会热点、自然、科学等结合在一起,将教材中的问题转化为学生生活当中的思考。以此为支撑物开展教学,让学生树立问题意识,认识到数学学习的价值所在。抓住问题突破口,在探索学生兴趣的过程当中,激活学生脑海中具备的隐含数学问题,从而促使学生将生活经验与数学学习相结合,感知数学模型的存在。

2.基于儿童的认知水平

小学数学建模要从学生实际水平出发,内容由浅入深、由易到难。首先,适应学生的年龄特征,具有一定的挑战性,激发学生学习数学的兴趣;其次,符合学生的认知状况,在问题选择上注意选题是否在学生可理解的范围之内,这决定建模的意义;然后尊重学生个性发展的要求,满足学生个体发展的差异,尽量让每个学生在建模中都有所收获;最后结合学生的实际能力,分层逐步推进,注意把握建模当中有关学生认知起点、感情起点等问题,激发学生主动思考,调动学生的学习积极性。

3.基于儿童的思维方式

在小学数学教学活动当中,教师应当采用有效的措施,帮助学生不断接受建模思想。在学生不断接受新知的过程当中,培养自身问题意识、溯源意识。以苏教版小学数学为例,其中有“平均数的认识”这一内容。这种抽象的知识可以放在问题情境当中思考。教师引导学生对问题进行解读,然后采取措施整理数据,寻求解决问题的途径,从而在循序渐进的过程当中,获取数学思维。学生从教师创设的问题情境中抽取出平均数的问题,其实就属于建模的过程。在小学数学教学当中应当不断渗透一些在学生可理解范围之内的数学建模过程和方法。如此不用亲身体验,就让学生沉浸在数学问题的解决当中。

二、建模思想在小学数学教学中的渗透策略探究

建模在小学数学教学中的开展,近几年得到广泛实施。在各种教学活动、教学内容、教学形式中,都开展了大量实践研究,也积累了一定的经验。

1.问题预设策略

在小学数学建模中,我们可以从以下几方面提出问题,在新旧知识之间的冲突上,新旧观念的冲突上,解决问题新旧思路的冲突上,以及典型的生活经验冲突上。在建模过程中预设问题时,必须注意几个问题:首先,问题要具有一定的典型性。小学数学建模与一般数学建模不同,因为小学生的生活经验和数学知识积累有限。教师呈现给学生的数学问题要有一定的代表性、典型性。其次,教师选择的建模素材必须属于学生力所能及的范围,引起学生操作、观察、估计和计算的欲望。最后,必须突出学生在建模当中的主体性价值。虽然说建模当中的问题设置是由教师选择,然而在问题的设计和解决当中,都必须学生参与,并扮演主体地位。只有坚持学生的主体地位,才能激发学生的学习热情,为学生主动探索新知奠定良好的基础。

2.模型应用策略

数学模型的运用主要有两个方面:一方面是数学本身的运用,另一方面是数学之外的运用。简而言之,就是数学知识的练习,以及运用数学知识解决生活实际问题两个部分,采取何种策略,另一方面是由学生自身的知识和经验决定的,一方面由如何表征问题决定。不同的问题表征,选择的建模策略不同。解决具体问题时,要先表征,再采取适当的建模策略。

3.小学数学建模的运用举例

以苏教版小学五年级数学为例,分析建模思想在小学数学当中的运用。

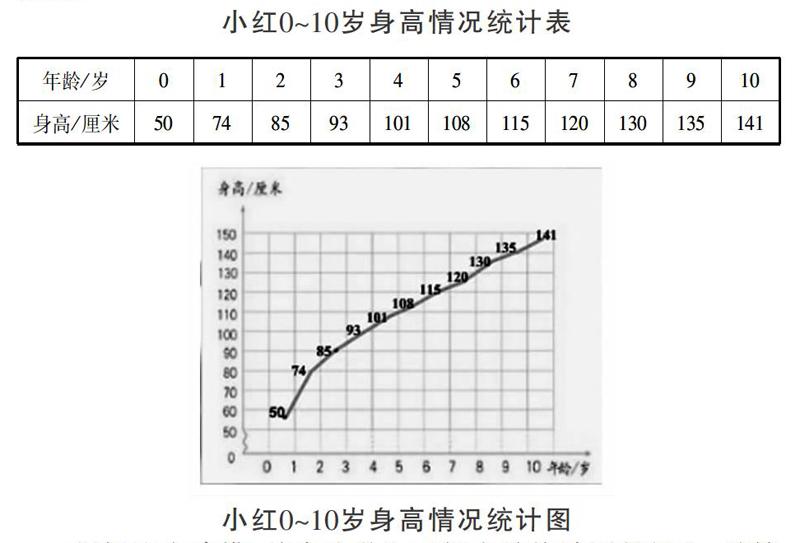

教师运用多媒体展示小红0~10岁的身高状况,然后运用多媒体展示统计图,让学生读出统计图的名称,思考两幅图的特点:

根据这个建模,首先让学生了解有关统计图的概念,总结统计图的特点:清楚地看出数量的增减变化及变化趋势。然后教师给出数据,引导学生准确地在网格线上描出数据点,顺次连线制作折线统计图。

三、结语

小学数学建模本质上属于一种小型科研活动。让学生在亲身参与过程中体会数学与生活、与自身发展的密切联系。不仅大大促进学生数学意识、数学素养的培养,还促成学生对自己所学知识的重新审视。由此可见,研究建模思想在小学数学当中的运用是十分有价值的。

参考文献:

[1]陈蕾.小学数学建模教学的三个关注点[J].上海教育科研,2013(08).

[2]李罗平.浅谈小学数学建模在数学活动中的运用[J].新课程学习(中),2012(10).