初中地理“导学案”编制中的问题及对策研究

2016-12-26罗清明

[摘 要]

“导学案”积极倡导“先学后教,以学定教”的先进理念,改变了学生以往被动的“填鸭式”学习模式,开创了“自主—合作—探究”的新型学习方式。然而,部分教师在编制“导学案”的过程中,出现“预习量不当、预习案缺少针对性”等问题,极大地削弱了“导学案”功效。如何提升学案导学预习实效,成为当下教师研究的重要论题之一。

[关键词]

导学案;编制;提升实效;策略

“导学案”积极倡导“先学后教,以学定教”的先进理念,改变了学生以往被动的“填鸭式”学习模式,开创了“自主—合作—探究”的新型学习方式。经过几年的尝试和观察思考,笔者发现,部分教师在导学案的编制过程中出现了一系列问题,现就这些问题提出一些自己粗浅的看法,供各位同仁参考。

一、“导学案”的概念

“导学案”是经教师集体研究、个人备课、再集体研讨制定的,以新课程标准为指导、以素质教育要求为目标编写的,用于引导学生自主学习、主动参与、合作探究、优化发展的学习方案。包括学习目标、学习重点、学习难点、自主预习、合作探究、教师精点、自主测评、学习反思、拓展延伸等环节。它以学生为本,以“三维目标”的达成为出发点和落脚点,配合教师科学的评价,是学生学会学习、学会创新、学会合作、自主发展的路线图。

二、“导学案”编制过程中的一些问题

(一)预习阅读与自测题量不当

即预习量过多或过少。预习量过多表现为:每节课之前必有预习案,每个预习案包含的内容太多,预习案篇幅太长或文字太多。预习量过少表现为:多数时候不布置预习任务或预习只是指定阅读欠缺内在联系的某1~2段内容,有时也不设置思考题或自测题。预习量过多,大多与课堂教学前置化倾向有关。预习量既占用较多的教学时间,造成课时紧张,又必然加重学生学习负担,学生难以有充足的预习思考时间,预习只是疲于应付;预习量过少与未能认识到预习,也应是与一个完整的学习或思维过程有关。预习量过少不能引导学生聚焦学习目标和教学重难点,不足以引发必要的思维,不能使学生感知知识联系和产生疑问。总之,预习量不当只能降低预习所应起的作用。

(二)预习内容缺少甄选和编排

这主要表现为随意划定预习范围,照搬教材、习题集或别人的案例等。由于缺少对教材内容进行甄选和编排,教材的陈述式和结论性表述,限制了学生在预习中的自主思考;由于缺少对相关习题的选择和修改,预习案在引导学生自学上缺少针对性、层次性和梯度性;由于简单模仿别人的案例而对案例的情境和问题理解不准确,致使采用情境性材料远离学生生活和认知水平,学生难以在感受现象、联想已知、聚焦目标、激发学生质疑上达到预习的效果。

(三)预习案呈现方式简单化

一方面,预习案采用阅读教材等材料,完成简单的填空或习题的方式,而完成这些填空或习题不需必要的思考;另一方面,学案材料的涵盖力不够,预习过程无法渗透导学的思路。这样,学生在预习时只需从材料中划出相关词语,在无体验和无思考中肤浅地了解要学习的材料。

(四)对预习的反馈和指导不足

教师对学生预习效果和过程的反馈与指导不够重视,没有给予学生必要的预习效果、预习生疑、预设思路和预习技巧的展示与交流的机会,也没有给予学生预习方法的指导。缺少对预习的反馈和指导,学生和教师难以在交互中进行恰当的学法和导法的调整,于是学案导学、以学定教和发展学力的效度在起点上就大打折扣,学案导学的“导”的作用被大大削弱。

三、提升学案导学预习实效的策略

在初中地理课程体系中,教学任务和课时安排确定了地理学科不应该也不可能布置固定模块化的、大容量的预习作业,所以,每一节课都发布千篇一律的大篇幅的学案,不仅起不到预习的作用,而且还会增加学生的学习负担。另一方面,没有或者过于弱化预习环节,显然就是忽视预习的诸多作用。为了克服以上问题,较好发挥学案导学的预习作用,笔者进行了一定的实践探索。下面结合湘教版2014新课标初中地理教学,谈谈提升学案导学预习实效的主要策略。

(一)紧扣内容,精简学案

地理教学内容可以简单分为两大类,即原理规律类和方法应用类。前者以阐释地理事项的组成结构、相互作用、运动机制和时空规律等内容为主,多出现在每一单元的前面章节中;后者主要是关于应用基本原理规律在具体情境中解释、评价和解决相应问题的程序与方法的内容,多出现在各单元的后面章节中。对于前者,可以“现象特征概括——相关因素分析——原理规律归纳”的思路展开教学;对于后者,可采用“信息获取——主题判定——模型提取——情景比较——方法筛选——方法反思”的教学思路。

根据内容特点及教学思路的差异,笔者对原理规律类的内容采用“现象图析——原理图解——模型图示”式的预习学案,即引导学生根据图文材料绘制现象解析图,并在分析现象影响因素的基础上绘制其形成原理图,最后归纳反映此现象分布规律模型图。例如,在学习黄河“地上河”的形成时,这样设计预习环节:

读“地上河”示意图和“黄河干流泥沙的变化”:①黄河下游“地上河”是怎样形成的?②它的形成与哪个河段的问题有关?③试从地形和气候的角度,讲一讲它的形成过程。④“地上河”的危害有哪些?请提出你的治理方案。

<E:\TM\中小学\2016\11期\t11q-7.tif>

对于应用方法类的内容,笔者采用“变型模式图”的预习学案,即引导学生在新情境的图文材料中获取有效信息,根据有效信息判断基本地理原理模型,比较新情境与基本模型的相关条件的变化,最后在变式中优化地理模型。例如,在深入学习《中国的水资源》时,笔者采用了以下预习设计:①建设水利工程能不能从根本上解决我国的缺水问题?②建设水利工程会不会对水资源调出地、调入地及沿途地区产生负面影响?③建设水利工程的投入巨大,会不会影响人民生活和国民经济发展?

在实际操作中,学生往往不能很好地完成以上预习任务,但是,学生能够围绕直切核心内容的问题设置,利用地图语言,梳理研究思路,对总体学习内容和学习目标有了较为深入的独立思考,而繁琐的作业却减少了,高效预习的目的就基本上达到了。

根据不同的教学内容,采用多样的“图析”思路的方式进行预习,这不仅突出了地理核心思想和方法,而且彰显了预习要导学、导思的本质要求。

(二)突出自学,高效用时

学案导学强调先学后教,所以在课堂上必然要留给学生较多的自学时间。再者,预习本质上就是自学,因此,课前预习和课中学习本身就是一个整体。初中地理教学一般不可能布置较多的课前预习任务,所以,笔者在教学中会把预习任务更多地放到课堂中,实行课前预习与课中学习的统筹,突出自学过程。

在实践中,既要通过一些现象引导学生认识单元核心知识的产生与归宿,又要鼓励学生根据教材条目绘制单元知识结构图,所以,该预习学案主要采用“情境分析+结构图示”的形式。例如,在学习《农业》一节时,对“因地制宜发展农业”这一难点,笔者提供了农、林、牧、渔等行业区位选择的有关材料,让学生从地形、气候角度方面分析影响农业乃至人类生产活动的区位因素,引导他们结合这些角度绘制区位因素结构图。

在单元复习的预习任务时,为帮助学生巩固、深化、整合认知结构和提升迁移能力,笔者采用“试题诊断式”的预习学案,精选若干有梯度、可选择的试题,而不是用现成的完整试卷。

把预习纳入课堂自学环节中这一经常性方法中,笔者坚持给足学生自学时间,让他们独立、充分地思考。笔者坚信,只有建立在学生独立思考前提下的学习,才有可能是高效学习。

(三)创设情境,提升思维

教材从地理核心思想和方法出发,以科学的范式展示了核心知识的内在联系,它是我们教学的重要参考。但是教材采用的陈述式体例和结论式语句不利于学生独立思考和展开探究,所以,教师教学必须在吃透教材的基础上对其进行改造。

学案呈现内容和方式不能照搬教材,于是笔者对预习或自学学案的呈现方式进行了情境化处理,即在体例上通过某些具体案例把教材顺序陈述变为“发现问题——探究问题——总结规律”的倒序程序,在文字表述上把概括性高的或结论性的术语转化为具体的现象或数据。这样的改变有利于学生在预习或自学环节真正迅速地展开思考,把一看书就明白的“肤浅的明白”提升到经过思维过程的“深刻的明白”。例如,在学习七年级地理下册第八章《日本》——“高度发达的经济”一节内容时,为了让学生深刻认识日本如何从“资源小国”成为“经济强国”的过程,笔者把教材的结论性语句变成了数据并提出下列材料,激发学生的探究热情:日本的国民生产总值仅次于美国,长期居世界第二位(2010年被中国超越,位居世界第三)。日本自第二次世界大战战败后,经济为什么能迅速恢复?

【表一】日本主要工业产品占世界市场比例和世界排名

[日本工业产品\&录像机\&小汽车\&船舶\&钢铁\&彩色电视机\&世界市场比例(%)\&85\&22\&42\&26\&32\&世界排名\&1\&1\&1\&2\&世界前列\&]

日本不仅是第二次世界大战中的战败国,更重要的是国内铁矿、煤炭、石油等矿产资源非常贫乏,工业原料、燃料非常缺乏,大量原材料需要从国外进口。

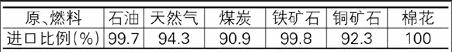

【表二】日本主要工业原料进口量占原料需求总量的百分比

[原、燃料\&石油\&天然气\&煤炭\&铁矿石\&铜矿石\&棉花\&进口比例(%)\&99.7\&94.3\&90.9\&99.8\&92.3\&100\&]

通过以上表格内容,进一步说明日本发展工业和经济的不利因素,用以激发学生的求知欲。学生在此基础上,通过认真阅读课文,小组合作交流,分析了日本如何从一个资源小国走向一个经济强国的过程,回答也是精彩纷呈。最后,还有一个学生进一步深入分析了日本在发展本国经济的基础上,把植被破坏和环境污染转嫁给了发展中国家,有悖于经济发展的公平性。他的独特的思维方式和回答令人叫绝,也博得了全体同学的热烈掌声。学生通过分析相关数据,自己提出问题,并在探讨中得出结论,其认识自然要深刻得多。

预习或自学材料的情境化再创作,能更好地引导学生思考,从而为提高预习或自学时效奠定了思维的基础。

总之,“导学案”应该结合新课改精神,真正有效地落实三维目标,引导学生主动学习,注重学习的过程与评价,培养和提升学生的学习能力。自然地理、人文地理、区域地理的学习方法差异很大,新授课、复习课、习题课等不同课型模式不同,不同学段、不同班类学生的学习基础、学习能力等均有差异。所以,“导学案”不应该有统一的编制格式,应该因“材”而异、因“课”而异、因“人”而异,真正发挥出其“引导学习”的作用,体现学生的主体地位。

[参 考 文 献]

[1]李成明.导学案在语文高效课堂教学中的运用[J].中学课程辅导(教师教育),2015(16).

[2]袁孝亭.地理课程与教学论[M].长春:东北师范大学出版社,2006.

(责任编辑:符 洁)

作者简介:罗清明(1969-),男,安徽宁国人,中学一级教师,大学本科。