理解教材编写体系尊重学生认知规律

——《平移和旋转》教学设计与评析

2016-12-25执教徐丹丹评析余国红

执教/徐丹丹 评析/余国红

【教学内容】

苏教版三年级上册第80~82页。

【教学过程】

一、设置情境,引发探究

暑假里,徐老师一家来到上海一日游,随我一起去看看,好吗?

1.认识平移。

(1)运动现象中初识平移。

介绍:首先徐老师坐上了开往上海的火车来到了运动场,乘电梯到了二楼颁奖现场,中国队夺冠,三面国旗冉冉升起。

刚才你看到哪些物体在运动?老师会再放一遍,这次要求你们注意观察这些物体是怎样运动的?

①车厢平移现象。

同学们,火车车厢是怎样运动的?大家用文具盒代替火车的车厢来模仿一下(学生动起来)。你的“小火车车厢”是怎样运动的,走了什么路线?

小结:火车车厢的运动是直直向前。

②电梯平移现象。

那电梯是怎样运动的?

用数学书模仿电梯的运动。问:电梯是怎样运动的?

小结:电梯的运动是直直向上。

③国旗平移现象。

国旗在旗杆上是怎样升起的?用手势来表示一下升旗时国旗的运动。(国旗是直直向上运动的)

那降旗时,国旗是怎样运动的呢?(直直向下)

④比较归纳,回应生活。

从刚才几个运动现象中,你能发现它们相同的地方吗?得出:运动时路线都是直的。

像这样,它们在运动时路线都是直的,这样的运动可以看成是平移。

生活中,你发现还有哪些物体的运动可以看作平移?

学生举例,其余学生判断是不是平移现象,教师及时纠正并指导学生语言叙述的科学性。

(2)简单操作中正确理解平移。

同学们发现了那么多的平移现象,那我们现在来体验体验平移运动,好吗?

①依次出示操作要求,学生自主活动,教师巡视指导,课件演示,全班反馈统计。

②思考:把数学书放在课桌面的左上角,你还可以怎样做就能把它平移到右下角?

(学生尝试操作,全班汇报:先平移到左下角,再平移到右下角;先平移到右上角,再平移到右下角;直接从左上角平移到右下角。)

动态呈现把数学书从左上角直接斜着平移到右下角,提问:沿这个方向也是平移吗?

③深化认识,提炼总结:也就是说,只要沿着同一个方向,运动的路线是直的,这样就可以看成是平移。运动方向可以是横着的,也可以是竖着的,还可以是斜着的。

2.认识旋转。

(1)运动现象中初识旋转。

看这几样物体的运动(视频依次呈现:风扇叶片的转动、风车转动、钟面上的秒针转动,最后三幅图并现)。它们的运动可以看成是平移吗?那它们是怎样运动的?(学生用语言描述或手势表示)

重点观察钟面图,什么在运动?怎样运动的?(板书:绕一个点)电风扇扇叶是怎样运动的?风车呢?这三个物体在运动时有什么共同的地方呢?(板书:它们都是绕一个点转动)

这样的运动现象可以看成是旋转。

生活中,你还在哪儿见过旋转现象?

(2)简单操作中深入理解旋转。

同学们能发现那么多的旋转现象,那我们现在一起来体验旋转运动,好吗?

①请你们拿出小圆盘,看看上面是不是也有可以旋转的物体?是什么?(指针)

要求:把指针指向A,然后将指针从A旋转到B,再旋转到C,最后旋转到D。

老师也有一个转盘,谁愿意上来转一转,当学生从A旋转到B时,引导学生观察思考:这是旋转吗?使学生明白:旋转是围绕一个固定的中心转动,可以旋转一整圈,也可以旋转一部分。

②像这样,从A向B的方向旋转,与钟面上的时针、分针、秒针的运动方向相同,所以称为顺时针旋转。还可以怎么转动?(学生操作,演示逆时针旋转)

小结:像这样,绕一个点的转动可以看成是旋转;可以旋转一整圈,也可以旋转一部分;旋转的方向既可以是顺时针,还可以是逆时针。

【设计意图:在教学“旋转运动”这部分内容的时候,重点请学生观察最熟悉的“钟面”,通过一系列的追问“钟面上什么在运动?它是怎样运动的?”“那风扇、风车又是怎样运动的?”“它们的运动有什么共同特点?”这一系列的追问让学生能找到旋转的重要特点是“绕一个点转动”,而非生活经验中的“绕圈圈”。紧接着通过教学使学生理解旋转可以是一整圈,也可以是一部分;旋转的方向既可以是顺时针,还可以是逆时针。】

二、分层练习,深化认识

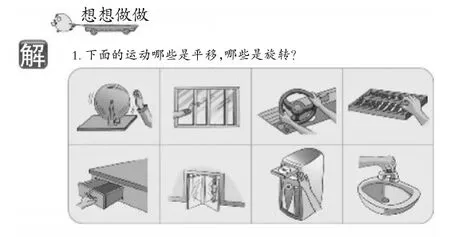

1.同学们,今天学习了“平移与旋转”,根据所学知识判断下面哪些运动是平移,哪些运动是旋转?

(完成“想想做做”第1题)

2.上课这么久,大家都累了吧?我们一起来做运动!全体起立,将椅子平移进桌肚,然后站在椅子后面。

(1)每个人向左平移3步,再向右平移3步。

(2)思考一下身体中哪些部位可以旋转?动一动。

(学生演示身体不同部位的旋转运动:脖子、膀臂、手腕、脚腕,甚至是眼珠子等部位的旋转)

3.做完运动,咱们再玩一个找叶子的游戏!下面哪些树叶通过平移可以和绿色树叶重合?可以通过平移和绿色树叶重合的在括号里打“√”。(完成“想想做做”第2题)

(独立完成,指名汇报,统计学生情况,纠正错误,帮助学生分析错误原因)

4.游戏再激趣。

我知道同学们还喜欢棋类游戏,看看哪些同学能赢得这盘棋?(“想想做做”第3题)

学生独立完成,展示学生的两种表示平移的方法:①每一格都有棋子;②直接用箭头表示方向。

问:哪种更简洁?为什么?(箭头法,能清楚看出移动后的方向)

平移后黑棋子在原来的什么位置?白棋子呢?

【设计意图:在学生有了大量感性认识的基础上,呈现一组运动的静态图片,让学生判定分别属于哪种运动现象?学生积极判断,教者适时评价激励。对于拨算珠运动、光驱托盘运动、开关水龙头运动的图片,学生可能产生认知冲突,教师结合具体运动的动态过程,帮助学生理解数学知识。然后结合学生的年龄特点,让学生的身体动起来,既能体会平移与旋转的乐趣,又能帮助学生消除学习的疲乏。通过“找树叶游戏”、“移棋子游戏”,学生深入理解平移的特点,渗透了平移中需注意“方向”和“距离”两个因素,发展空间观念,也为以后的学习打下良好的基础。】

三、全课总结,提升感悟

同学们,今天这节课你有什么收获?我们认识了平移与旋转,知道了沿一条直线的运动是平移,绕一个点转动的运动是旋转。

上海欢乐谷有好多游乐项目中也“藏”着平移与旋转呢!请你帮忙一起来判断!(播放视频)依次呈现以下运动:①摩天轮,②跳楼机,③大转盘,④水上世界小火车,⑤秋千,⑥音乐木马……(学生口答)

生活中还有很多运动中都有平移和旋转现象,只要我们带着智慧的眼睛,就一定能发现它们!

【评析】

一、理解教材编写体系,把握教学尺度,不越不拘

学生在一年级上册学过“认识前后、上下、左右”,与这节课学生学习沿着直线平移有一定关联;学生在三年级上册学习本节课内容平移和旋转现象的初步认识;学生还将会在四年级下册学习在方格纸上平移、旋转简单的图形,在五年级上册学习多边形面积公式的推导,在五年级下册学习图形的转化。理解教材的这一编写体系,可以很好地把握本节课的教学尺度,不越不拘。在旧教材中,关于在方格纸上平移、旋转简单的图形是和本节课在同一单元教学的,实践证明这部分内容对于三年级的学生来说有相当的难度,大多数学生只能在教师的精心指导下进行指令操作,教材重新编写后,本节课教学时这部分内容不能随意纵深涉及。教学中徐老师引导学生认识到将一个物体或图形沿着一条直线移动就是平移,不一定非得横向或竖向;将一个物体或图形绕着一个点转动就是旋转,不一定转动一整周;结合钟面认识旋转也是有方向的,可以是顺时针、也可以是逆时针;感受到平移和旋转前后的相关图形是没有发生变化的……这些教学是在学生理解平移和旋转内涵基础上展开的,植根于本质,却不拘泥于教材。这些拓展既是本节课的重难点延展,也与四年级在方格纸上平移和旋转简单图形的认知上有很大关联。这节课的教学中,徐老师把本节课的要旨领略到位,纵深拓展,味道很足。

二、尊重学生认知规律,选择合理学习方式,纵横推进

1.唤醒生活经验,借助典型事例认识平移与旋转,构建数学表象,丰富内涵、拓展外延。

本节课要使学生对平移和旋转的相关概念形成较为直观的认识,应该从学生的生活实际出发,选取较为丰富多样的典型事例,激活学生的已有经验,这既与学生以形象思维为主的特点相吻合,也有利于学生积累感性认识形成初步表象。本节课徐老师围绕具体事例,引入了学生常见的火车运动、电梯运动、国旗运动、风车运动、电风扇扇叶的运动、钟面上指针的运动等来认识平移与旋转,引导学生经历观察事例、模拟演示、自主举例、操作实践等过程,让学生在脑海中逐步形成平移与旋转的概念。

以平移的教学为例:首先呈现给学生熟悉的典型事例,让学生观察想象:火车在笔直的轨道上行驶时的运动,电梯在井道里的运动,运动会颁奖时国旗的运动,这些物体都在沿着直线移动,基于此学生可以初步形成平移的感性认识。接着老师让学生想办法模拟演示这些运动,将物体运动的过程从素材情境中抽象出来,用体态语言对平移进行初步概括。接下来让学生自主举例,这个活动一方面检查了学生对平移概念的掌握情况;使学生获得了修正认识的机会;另一方面,使每一个学生的头脑中积累更多的实例,加深对平移现象的理解,从而拓展概念的外延。最后通过平移数学书本的实际操作,理解平移运动的本质就是沿着一条直线的运动,进一步丰富了平移的内涵。

2.重视学习规律,借助操作活动引导自主探究,揭示图形运动的本质特征。

关于图形的运动,在整个小学阶段都没有给予严格的定义,也不要求学生具体描述每种运动的特征。教学中我们立足于学生的生活经验展开数学学习活动,但是生活经验和数学认识不能简单地划上等号。生活经验仅仅是形成数学认识的基础,数学认识比生活经验更加抽象、更加本质。例如学生形成平移的数学认识,应该体会到这是物体沿着直线移动;又如形成物体旋转的数学认识,应该体会到这是物体沿着固定点的圆周运动。教学过程中要使学生能尝试运用不太精确的数学语言,描述这些运动的特点。重视模拟比划、实践操作是一个很重要的途径,本节课教者让学生对运动轨迹进行比划,初步体会平移与旋转的特征,使学生逐渐摒弃情境中的无关因素,聚焦于物体运动轨迹这一本质问题,从而揭示出平移和旋转的本质特征。