第三人侵权时安全保障义务的功能反思

2016-12-24陈彦晶

陈彦晶

(黑龙江大学法学院,哈尔滨150080)

第三人侵权时安全保障义务的功能反思

陈彦晶

(黑龙江大学法学院,哈尔滨150080)

我国现行第三人侵权时的安全保障义务与责任规则制度设计上存在缺陷,司法机关又过分机械地适用了司法解释的规则,未能在适用中予以补救,带来了对受害人极为不利的后果。就目前的安全保障义务制度来讲,司法解释对安全保障义务和责任施加了诸多限制,其补偿功能和预防功能得不到实现。为此,安全保障责任适用条件应适当放宽,管理人承担责任的比例应当扩大。根本的问题在于立法和司法要平衡安全保障义务的功能追求和安全保障义务人的保护,过分地追求任何一个,都将带来不利的后果。

安全保障义务;补偿功能;预防功能;利益平衡

一、问题的提出

2016年4月5日,北京望京颐和酒店女孩遇袭,一时间媒体纷纷指责酒店安全保障义务缺位,呼唤经营者的安全保障义务。此前,2014年山东招远麦当劳餐厅内发生一名女子被6名“全能教”教徒殴打致死事件,舆论除了谴责邪教组织的残暴外,还关注着麦当劳的安全保障措施,事件直指麦当劳的安全保障义务。所谓安全保障义务,是指行为人如果能够合理预见他人的人身或者财产正在或者将要遭受自己或者与自己有特殊关系的他人实施的侵权行为或者犯罪行为的侵害,即要承担合理的注意义务和采取合理的措施,预防此种侵权行为或者犯罪行为的发生,避免他人遭受人身或者财产损害[1]。安全保障义务在我国最早出现在2003年《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“司法解释”)第6条。其后安全保障义务又被2009年的《侵权责任法》第37条所肯认。2014年修订的《消费者权益保护法》第18条第2款再次强调了经营者的安全保障义务。上述几个规范性文件中安全保障义务人的名称和具体义务设计有所不同,但内涵与外延多有重叠,本文统一称之为管理人。

学者对我国安全保障义务制度设计褒贬不一。正面评价认为,基于危险控制理论、收益风险均衡、节约社会总成本、诚实信用等要求所衍生的安全保障义务,体现了民法的人文关怀情结[2],尤其是在第三人侵权场合下,管理人违反安全保障义务承担补充责任,体现了中国特色的立法[3]35。然而《侵权责任法》第37条的出台有许多争议。各学者建议稿之间、全国人大常委会草案的各审议稿之间都存在很大不同[4]。尽管最终出台的法律做了抉择,但并未使理论上的争论尘埃落定,质疑的观点主要集中在补充责任问题上。很多学者从制度上入手,对补充责任的设计提出了理论上的质疑。本文则无意在此展开,而是从安全保障义务的功能角度着手,检视现有的安全保障义务制度设计是否能实现其基本功能。安全保障义务制度的功能主要表现为补偿和预防。安全保障义务拥有补偿功能,其目标为“使受害人的赔偿获得最大限度的保障”[5]。另有学者的认识相对保守,认为安全保障义务“一定程度上可以救济受害人”[6]87。同时,安全保障义务还具有预防功能。我国法上的安全保障义务借鉴德国的安全交往义务。后者是指开启或持续特定危险的人所应承担的,根据具体情况采取必要的、具有期待可能性的防范措施,以保护第三人免受损害的义务[7]3。法律将安全保障义务施加给管理人,并且规定,违背了该义务即承担民事责任,目的就在于通过安全保障义务的履行,一定程度上可减少第三人实施直接侵权行为,避免损害后果的发生或扩大,从而保护了人们在公共场所的人身安全和财产安全[6]87。时至今日,安全保障义务制度已经制定十余年,关于安全保障义务制度设计的批评有没有道理,其能否接受实践的检验?安全保障义务的功能是否得到实现?制度设计以及运行是否还有改进的空间?在不改变立法的情况下如何通过解释来修正规则设计可能带来的不公平?

本文将针对这些问题进行分析,首先整理我国司法实践中第三人侵权时管理人违背安全保障义务后的法律责任现状,以保证本文的论述建立在一个可靠的实践基础之上;然后分析我国立法和司法解释所确立的规则对安全保障义务功能的弱化,提出为实现安全保障义务功能而改进法律解释的可能路径;最后指出安全保障义务功能与保护商业管理人利益功能之间的复杂关系与平衡机制。

二、管理人安全保障义务功能的实践

通过北大法宝案例数据库,以“安全保障”为关键词搜索民事案件,共搜集到涉及安全保障义务案件500多件,其中第三人侵权时管理人违背安全保障义务承担责任案例38件,①这38件案例是:尹鹤飞诉淮安市楚州区农村信用合作联社违反安全保障义务责任纠纷案;董德彬等诉启东市吕四聚鹤大酒店等旅店服务合同案(不履行安全保障义务);重庆百货有限公司与蔡某等违反安全保障义务责任纠纷上诉案;喻体祥与徐顺东违反安全保障义务责任纠纷上诉案;东莞市你来我网网吧有限公司与刘鹏违反安全保障义务责任纠纷上诉案;马接娣等诉黎占榜等违反安全保障义务责任纠纷案;朱雄辉与万艳霞等违反安全保障义务责任纠纷上诉案;杭州凯瑞大酒店有限公司与陈俊生等违反安全保障义务责任纠纷上诉案;罗佛伟与杨伟祥违反安全保障义务责任纠纷上诉案;谭优全等与平心(兴)玉违反安全保障义务责任纠纷上诉案;范吉堂与东莞市华泽贸易有限公司违反安全保障义务责任纠纷上诉案;何宣再等与东莞市东坑镇坑美村村民委员会违反安全保障义务责任纠纷上诉案;陈汉龙诉温州医科大学附属第一医院违反安全保障义务责任纠纷案;周政诉株洲市荷塘区流星网吧违反安全保障义务责任纠纷案;王斌诉中山市金汉假日酒店有限公司等违反安全保障责任纠纷案;杨洋诉上海鼎鑫豪足部保健馆违反安全保障义务责任纠纷案;臧锡江诉大连天河百盛购物中心有限公司违反安全保障义务责任纠纷案;肖慧君诉东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部等违反安全保障义务纠纷案;于三山等诉吉林省中东龙兴商贸有限公司违反安全保障义务责任纠纷案;曾媚诉中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心违反安全保障义务责任纠纷案;刘德山等诉石家庄市急救中心等违反安全保障义务责任纠纷案;杨国光与卢金钟为违反安全保障义务责任纠纷案;杨正雨诉刘金生违反安全保障义务责任纠纷案;路璐等诉刘占如违反安全保障义务责任纠纷案;罗学聪诉蒋运光违反安全保障义务责任纠纷案;黄志忠诉嘉兴市花样年华文化娱乐有限公司违反安全保障义务责任纠纷案;李成光诉嘉兴市花样年华文化娱乐有限公司违反安全保障义务责任纠纷案;杨光诉北京日月明饺子屋违反安全保障义务责任纠纷案;原告韩翠连、关明辉、关双双诉被告李翔违反安全保障义务责任纠纷案;蒲某甲等诉威海经济技术开发区某网吧违反安全保障义务责任纠纷案;闫某1等诉洪某某违反安全保障义务责任纠纷案;段金花与王新民违反安全保障义务责任纠纷案;吴自军等诉韦周敏等生命权及安全保障义务责任纠纷案;王某诉某动物园违反安全保障义务责任纠纷案;王某某与某某生活购物有限公司违反安全保障义务责任纠纷案;朱显敬等诉瑞安市公馆一号娱乐会所违反安全保障义务责任纠纷案;吴某某等诉复旦大学附属中山医院违反安全保障义务责任纠纷案;冯亮诉天津空港斯巴鲁汽车销售有限公司等机动车交通事故责任纠纷案。除了第2号案例外,其他案例均发生在《侵权责任法》生效之后,而董德彬案从案由上来看,实际上是合同纠纷,而非侵权纠纷,只是因为其是在安全保障义务名义下展开,在此纳入统计范围。下文的论述将基于这38件案例展开。

(一)安全保障义务的限定

《侵权责任法》第37条第2款在内容上相比此前的司法解释有所瘦身,仅仅表述为“因第三人的行为造成他人损害的,由第三人承担侵权责任;管理人或者组织者未尽到安全保障义务的,承担相应的补充责任”。若仅从立法的角度来看,似乎只要管理人未尽到安全保障义务,便应承担相应的补充责任。但实际上,大多数法院均沿袭了司法解释的限定,即经营者安全保障义务要在合理限度范围内。实际承担责任方面,管理人承担的责任要“在其能够防止或者制止的损害范围内”,当然,这样一种做法从解释论上也能找到合理的依据,即法院实际上是在通过解释“相应”来限制安全保障责任的承担。

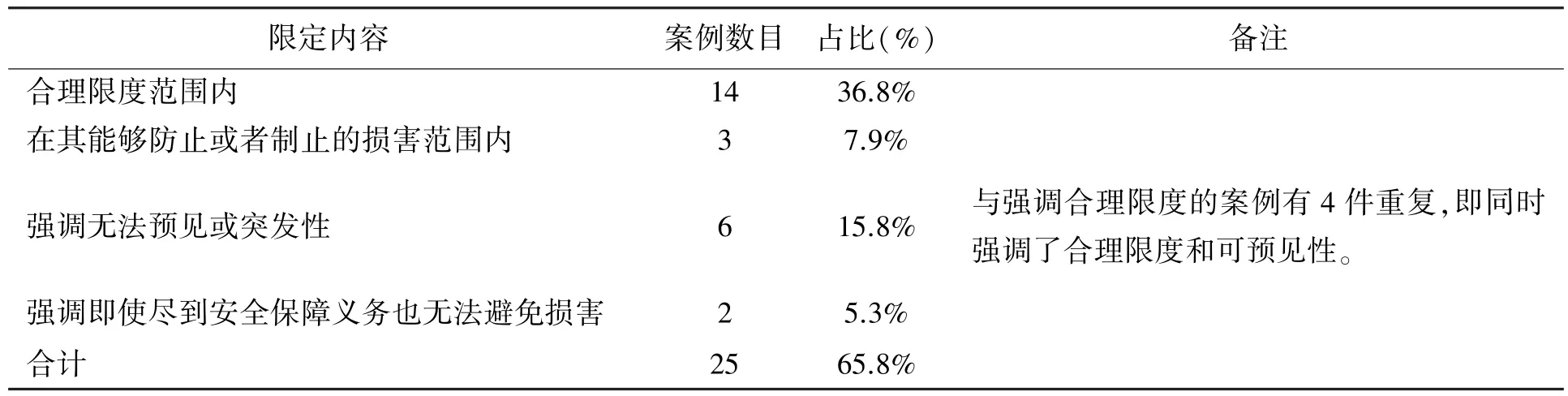

值得注意的是,除了司法解释所限定的内容以外,法院还发展了两项限定的内容:一是第三人侵权的不可预见或突发性;二是即使尽到安全保障义务也无法避免损害发生(见表1)。限定一实际上是在否定管理人的过错。限定二是在否定管理人过错与损害之间的因果关系。所以,法院的发展并未突破我国侵权法理论和司法解释的规定。只是从中我们不难发现,尽管《侵权责任法》已经出台,但在实际审理案件过程中,司法解释依然有着强烈的惯性指引着司法实践,所以不能仅从《侵权责任法》的法条出发去研究这一问题,必须要将司法解释考虑进来。

表1 案例中对安全保障义务的限定

(二)原告胜诉与否与理由

在全部38个案例中,原告胜诉的共有26件,败诉的有12件,法院支持被告即管理人的理由有所不同(见表2)。

表2 原告败诉理由

通过表2可以发现,表1所反映的司法解释的限定发挥着重要作用,因各类限定而否定原告诉求的占到了3/4,另有两件涉及的是管理人的赔偿顺位问题。无论是按照《侵权责任法》还是司法解释,管理人承担的均是补充责任。①侵权法上的补充责任,是指两个以上的行为人违反法定义务,对一个被侵权人实施加害行为,或者不同的行为人基于不同的行为而致使被侵权人的权利受到同一损害,各个行为人产生同一内容的侵权责任,被侵权人享有的数个请求权有顺序的区别,首先行使顺序在先的请求权,该请求权不能实现或者不能完全实现时,再行使其他请求权的侵权责任形态。参见杨立新《侵权责任法》,法律出版社,2010年版,第283页。关于补充责任在我国的理论价值,学界争议颇多,支持与反对者势均力敌,比较典型的论文有:张新宝《我国侵权责任法中的补充责任》,载《法学杂志》,2010年第6期;郭明瑞《补充责任、相应的补充责任与责任人的追偿权》,载《烟台大学学报(哲学社会科学版)》,2011年第1期;王竹:《补充责任在〈侵权责任法〉上的确立与扩展适用》,法学,2009年第9期;李中原《论民法上的补充债务》,载《法学》,2010年第3期;刘海安《侵权补充责任类型的反思与重定》,载《政治与法律》,2012年第2期。法院在审理案件时对此有着精准的把握,即只有当实际侵权人无法完全承担责任时,受害人才能请求管理人赔偿。

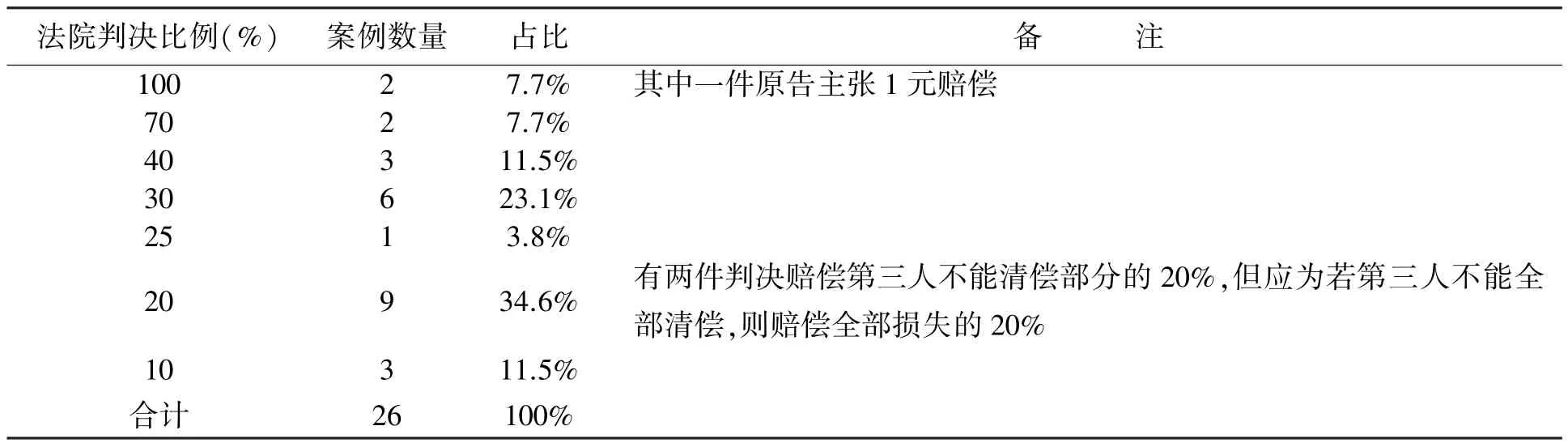

(三)判决赔偿的比例

在《侵权责任法》和司法解释中,均强调管理人或经营者承担的补充责任是“相应的”。按照张新宝教授的解释,所谓“相应”,是指与其过失大小和程度相当。“相应的补充责任”并不意味着“全部补充”[8]187。所以,法院实际判决的赔偿比例也就反映了法院所认定的过错大小。在全部38个案例中,原告主张赔偿获得法院支持或部分支持的26件,占全部案例的68%(见表3)。

通过表3可以发现,实际来看,仅有1个判决支持了100%的赔偿比例,受害人得到了全部救济,而84.6%的判决支持了50%以下的补充责任。但是,根据上述表2的整理,如果实际侵权人已实际赔偿或拥有赔偿能力,法院不会支持原告诉求。换句话说,在实际侵权人无法赔偿时,大部分受害人只能从管理人处获得50%以下的赔偿。可见,大多数受害人的实际损害并未被填平。

表3 法院判决赔偿比例

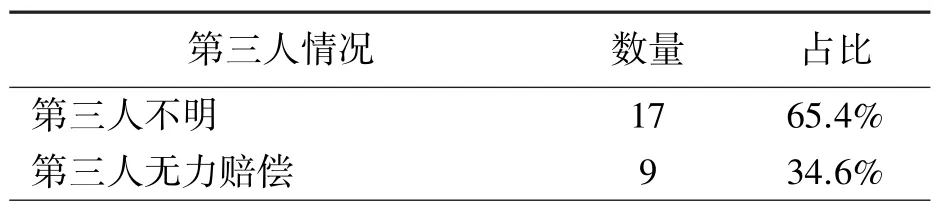

(四)判决赔偿的案例中第三人的实际情况

法院判决管理人承担责任的前提条件是受害人未能从第三人处获得充分的救济,那么受害人为何无法从第三人处获得救济,值得予以关注。

表4 第三人(实际侵权人)情况

在法院实际判决管理人赔偿的案例中,第三人不明的占到了65.4%,第三人无力赔偿的仅占到34.6%(见表4)。可是在所有的判决中,仅有一例提到管理人对于第三人不明所拥有的过错,“此种合理限度范围应包括安装监控设备及确保监控设备的正常运行,以便于事后查明发生在场所内的纷争真相、明确相关人员的责任。本案中,徐顺东经营的金钻娱乐厅经理刘世东与杨林等工作人员虽然在喻体祥受到伤害时进行了劝阻且报警,且喻体祥亦未提供证据证明其系被娱乐厅工作人员殴打受伤,但由于徐顺东疏于监控设备的维护导致监控设备在事发当日不能正常工作,致使事后不利于公安机关查找直接侵权人,导致喻体祥无法向直接侵权人主张权利”。①喻体祥与徐顺东违反安全保障义务责任纠纷上诉案(2014)渝五中法民终字第05401号。在其余案件中,法院只关注到对于损害发生管理人的过错情况,却不关注受害人无法得到充分救济这一情况的发生与管理人过错的关系,在一些踩踏事件中也是如此。这进一步证明了受害人的实际损害无法被填平这一论断。

通过以上对于案例的整理可以发现,我国法院在处理第三人侵权场合下管理人违背安全保障义务而承担责任的案件时,“较为准确地”贯彻了司法解释所确立的制度,对“相应的补充责任”的运用也较为符合学理的认识。可是在结果上,却置受害人于不利地位,其损害经常无法得到充分的填补。对于这一结果,需要考虑的是,这是立法有意的选择,还是法律解释即法律的理解运用中出现了些许的偏差?根据目前的学理解释来看,这是立法有意的选择,法院也较好地贯彻了立法的意图。可是,这么做是否合理,与安全保障义务制度所追求的目标是否一致,就成为摆在我们面前的问题。

三、管理人安全保障义务制度功能的缺位

(一)管理人安全保障义务的补偿功能缺位

通过上述对我国案例的整理发现,司法实践当中,受害人几乎无法通过追究管理人违背安全保障义务承担责任而得到充分补偿。在第三人即实际侵权人不明或无力赔偿的情况下,得到赔偿的比例大多只占其实际损害的50%以下,大部分损害后果由受害人自己承受,管理人安全保障义务的补偿功能无法实现。究其原因,有如下三点:

第一,强调安全保障义务的合理范围。司法解释规定和法院的做法实际上是理论上对安全保障义务限定的反映。学者普遍认为,安全保障义务应在合理限度范围内,管理人仅须在其能够防止或者制止损害的范围内承担责任。如普通的餐馆老板不可能防止或制止全副武装的攻击事件,更不可能防止或制止精心策划的恐怖爆炸事件[8]186。所以,才有17个案例分别提及了合理限度范围、无法预见或具有突发性、管理人承担的责任应在其能够防止或者制止的损害范围内。

第二,强调责任与过错相适应。《侵权责任法》和司法解释均规定了“相应的补充责任”。“相应的”含义应指当安全保障义务人未尽义务致使损害发生时,为该损害的部分赔偿责任;当安全保障义务人未尽义务致使损害扩大时,该损害的扩大部分为第三人和安全保障义务人所造成的同一损害,所谓“相应的补充责任”应指损害扩大额的部分赔偿责任[3]44。法院在审理案件中对“相应”进行了过分严格的解释,苛求责任与过错相适应的侵权法原则。法院普遍认为,在第三人侵权场合下,是第三人造成了受害人的损害,而非管理人,安全保障义务人的过失在于:有义务防止或者制止损害的发生,而没有防止或者制止损害的发生。当然,其防止或制止损害发生的义务范围应当在其能够防止或者制止损害的范围内[8]186。

其实,这当中夹杂着对于因果关系的判断,安全保障义务违反行为与受害人的损害后果之间的因果关系与普通的侵权因果关系大有不同[6]88。我们很难直接断言安全保障措施缺位与损害之间的因果关系,实际上是在考量安全保障措施能否作为有效的阻断事由阻止第三人侵权行为的发生。

由于安全保障义务人的合理措施未必一定就能避免损害后果的发生,所以,安全保障义务人的不作为与受害人的损害后果之间的因果关系并不确定,有可能存在(当安全保障义务人的合理措施能够避免或减轻损害后果发生时),也可能不存在(当安全保障义务人的合理措施不能避免或减轻损害后果发生时)[6]89-90。不过法院的理解倒颇为直接,即使管理人尽到了安全保障义务也无法阻止损害结果的发生,此时,管理人是否有过错,就不那么重要了。①董德彬等诉启东市吕四聚鹤大酒店等旅店服务合同案(不履行安全保障义务)(2005)启吕民初字第0175号;吴自军等诉韦周敏等生命权及安全保障义务责任纠纷案(2012)合民初字第286号。在判决予以赔偿的案例中,因法院对管理人过错程度的严格把握,使得判决赔付比例普遍偏低。

第三,仅关注损害“发生”的过错。法院在审理案件时,仅仅关注管理人对于损害发生所具有的过错,不关注受害人无法得到充分救济的过错。在所有判决承担责任的案例中,65.4%的案件是第三人不明的,有一些是刑事案件尚未侦破,有一些是群体事件无法确定侵权人。法院在审理这些案件时,几乎未提及对于第三人无法查明这一结果管理人的过错程度,比如,是否应采取措施避免侵权行为且侵权第三人不明这一结果发生(尤其是在群体踩踏事故中)、是否应当安装监控设施而未安装、监控设施能否正常使用、是否存在对应登记人员未进行登记的情况,等等。法院对于管理人过错的判断停留在损害的发生这一断面,未能延展至受害人救济层面,导致大比例第三人不明的案件受害人无从寻求救济,只能向管理人主张补充责任,实际获得的赔偿却远低于损害的额度,其余损害只能由自己承受。

安全保障义务的规则设定表面上看给了受害人以救济,但实际上受害人大多无法通过法律上的安全保障义务规则而获得赔偿,使得这一制度设计的初衷大打折扣,也无法实现其所追求的补偿受害人的功能。

(二)管理人安全保障义务的预防功能阙如

我国的安全保障义务具体规则设计是否能够实现预防第三人侵权行为发生的功能呢?学者常用经济分析的方法来论证安全保障义务的预防功能[9],在这里本文也延续这一方法,分析两个问题:第一,对于管理人而言,其承担安全保障义务与不承担安全保障义务的成本效用对比;第二,汉德公式下安全保障义务与责任规则的预防功能弱化。

1.管理人承担安全保障义务的成本效用对比

管理人或经营者若不承担安全保障义务,将承担相应的责任,可是,若承担安全保障义务将付出相应的成本。所以,对于每一个管理人而言,都在做一道计算题,即承担安全保障义务的付出和不承担安全保障义务而承担的责任哪个更大?在第三人侵权场合下,其制止第三人侵权行为和承担安全保障责任哪一个成本更低?这实际上反映了制度供给是否合理的问题,趋利避害是理性人的基本追求,只有当违背安全保障义务承担的责任大于其承担该义务所可能产生的成本的时候,管理人才有可能主动承担该义务。

因此,我们假设一种情况,恰如在文首提到的麦当劳事件一样,面对第三人以自身暴力行为为手段的侵权行为,管理人制止该侵权行为的有效做法是员工以自身力量与侵权人暴力行为作对抗。此时,作为管理人面临的问题是:如果员工在制止第三人侵权中受伤甚至死亡怎么办?如果该员工有工伤保险,问题还能简单些,如果员工没有工伤保险,所有员工的损害赔偿将由管理人负责(用人单位)。②《工伤保险条例》第62条。像麦当劳这样主要由计时工担任门店销售人员的企业,销售人员与企业之间通常没有劳动合同,用人单位也不会为他们缴付工伤保险。所以,问题就转换成了管理人依据《工伤保险条例》为员工承担的工伤责任和管理人依据《侵权责任法》和司法解释对顾客承担的安全保障责任相比,哪一个负担更重?

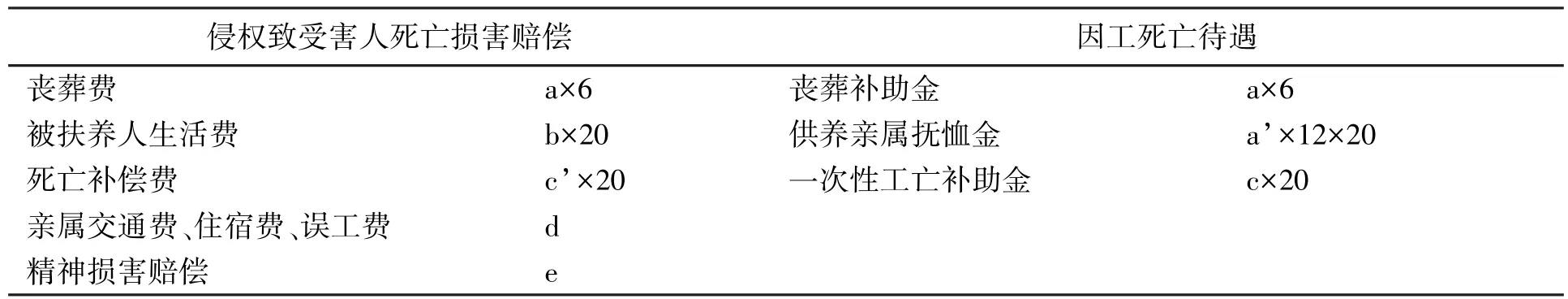

没有理由认为同样是第三人侵权,对员工造成的伤害会低于对顾客造成的伤害,所以假设第三人对顾客或员工所造成的损害相同,按照司法解释和《工伤保险条例》的计算方式,选择两组数据进行对比:一是侵权致受害人(即顾客)死亡的赔偿总额和因工死亡能获得的赔偿总额;二是侵权致受害人(即顾客)五级伤残损害赔偿数额和因工致五级伤残能获得的赔偿总额。

假设:上一年度当地月平均工资为a,本人月工资a’,上一年度当地城镇居民人均消费支出b,上一年度全国城镇居民人均可支配收入c,上一年度当地城镇居民人均可支配收入c’,亲属交通费、住宿费和误工费合计为d,精神损害赔偿为e。按实际发生费用赔偿的记为Y(见表5)。

表5 侵权致人死亡损害赔偿与因工死亡待遇对比

侵权致受害人死亡损害赔偿总额:

CT=a×6+b×20+c’×20+d+e

因工死亡待遇为:

CI=a×6+a’×12×20+c×20

先抛开亲属费用及精神损害问题,问题就变成了上一年度当地城镇居民人均消费支出和本人年工资,上一年度当地城镇居民人均可支配收入与全国该数值的比较。如果本人工资高于当地平均水平,全国城镇居民人均可支配收入高于当地,则因工死亡待遇更高,反之则侵权受害人所能获得赔偿更高。

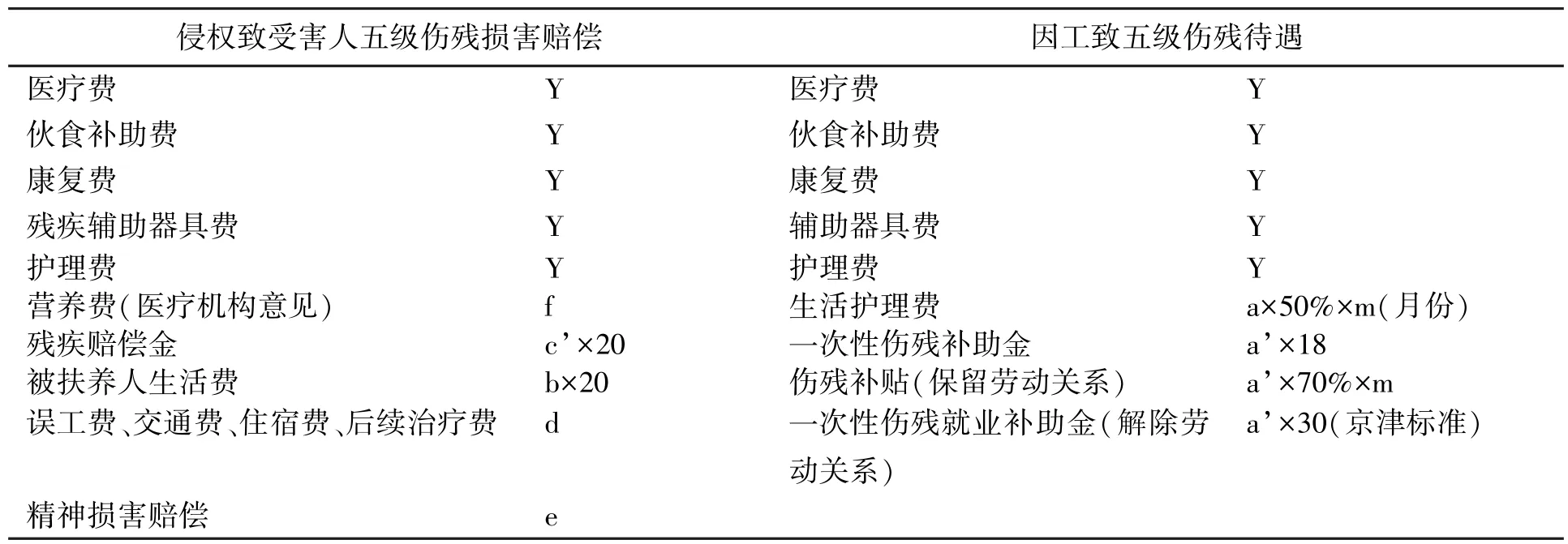

侵权致受害人五级伤残赔偿总额:

CT=5Y+f+c’×20+b×20+d+e

因工致五级伤残待遇(解除劳动关系情况下):

CI=5Y+a×50%×m+a’×18+a’×30

其中的变量依然主要是本人工资,由于有d、e两项数值的存在,表面上看来侵权损害赔偿数额要大于工伤保险赔偿数额,表明我国现行的工伤保险赔偿标准低于民事赔偿标准[10]。但是,需要注意的是,管理人承担的侵权损害赔偿责任,仅仅是在第三人不明或第三人无力赔偿时的补充责任,而非全部责任,根据前文的分析,该比例通常不足50%,而工伤保险赔偿数额却全都要由管理人来承受。以表6所反映为例,若想要管理人承担补充责任大于工伤赔偿,就要CT×P>CI,P是判决赔偿的比例,这是一个相当高的条件,很难达到。

表6 侵权致人五级伤残损害赔偿与因工致五级伤残待遇对比

结论是,对于管理人而言,若其没有为员工缴付工伤保险,则不会要求员工去制止正在其经营场所内发生的第三人侵权事件,其宁愿承受违背安全保障义务而承担责任的后果,也不愿让员工采取措施制止第三人侵权,因为一旦未能成功制止,员工遭遇和顾客一样的损害,其将承担更多的民事赔偿。

现有判决中对管理人承担责任比例的限定为管理人提供了充分保护的同时,却也让安全保障义务的预防功能彻底落空。以我国目前的劳动保障现状,法律所列举的几个安全保障义务场所,除了银行以外,恐怕很难有管理人会为员工缴付工伤保险,那么管理人承担安全保障义务来预防第三人侵权行为的发生,则成为一个不经济的选择,立法的限制和司法适用的机械导致了安全保障义务的预防功能无法实现。

2.汉德公式下安全保障义务与责任规则的预防功能

如果用P表示概率,用L表示损害,用B表示预防事故的成本,若被告防范事故的成本小于损害乘以损害发生的概率,即:B<P×L,则被告应负过失责任[11][12]94。这就是著名的汉德公式。汉德公式没有明确地阐明意外事故的成本和利益是在边际上考虑而不是在总量方面。我们可以将汉德公式重写为By<-pyD。这意味着选择使避免事故的边际成本小于其边际收益的注意水平——也就是说,使用低于y∗水平的注意。这就是对过失责任正确的经济标准。在判断是否具有过失,法庭问:考虑到被告已有的注意水平,他本应再投入多少就可以避免事故?[12]94

人们经常用汉德公式来分析安全保障义务问题,认为汉德公式的运用能够有效地解决激励问题,即运用汉德公式可以让义务人采取有效措施来避免侵权行为发生。对于任何一种过失责任原则,若其法定标准是根据“汉德公式”所定下来的,就都会对施害人—受害人带来有效的预防激励[13]200。

在第三人侵权场合,若管理人防范侵权行为发生的成本小于侵权损害乘以侵权行为发生的概率,则被告应负过失责任,反之,则不负过失责任。众所周知,安全保障义务领域内事故发生概率的确定是一个棘手问题。在实务中,精确地确定危险的严重程度与费用之间的比例关系是不可能的[7]87。法官根据什么来确定第三人侵权行为发生的概率呢?同行业事故发生报告数除以门店总数?管理人所管理场所所在地发生第三人侵权的先例?选择全国统计数据还是本地区数据?在大多数第三人侵权为故意侵权的前提下,会不会存在法官基于对社会治安的良好愿望而产生概率计算的偏差?

以我国为例,第三人侵权的安全保障纠纷,北大法宝只搜索出38例,相对于每天发生的大量交易而言,可谓概率极低。若按这样的概率数值来计算,P×L将是一个极小的数值,预防事故的边际成本通常会大于该数值,若为总成本则更是如此。

再看预防成本,对于第三人侵犯财产类案件,预防成本通常不高,但对于侵犯人身类案件,尤其是一些暴力犯罪案件,事故预防的成本是相当高的。作为管理人至少要雇佣多于侵权第三人人数的安保人员才可能预防事故的发生。在无法确定何时会发生事故的前提下,管理人必须保证安保人员时刻在岗,那么即便是以年度为计量单位,预防成本也不是一个小数目。

经过对概率和预防成本的分析会发现,想要满足B<P×L,让安全保障义务人承担责任并非易事,这也一定程度上解释了管理人不承担安全保障义务的动因。恰如波斯纳法官谦虚地指出的,如果汉德公式真正产生了避免过失事故的恰当激励,那么就不可能再有人犯有过失了[14]。可见,结果是事与愿违的。汉德法则赔偿金法表明,对个人伤害的赔偿金多数时候是太低了,以至于无助于消除伤害[13]246。汉德公式的运用没能实现恰当的激励,也没能实现安全保障义务预防损害的功能。

综上可以发现,管理人安全保障义务由于制度供给不当和司法适用机械,无法为管理人提供适当的激励来预防第三人侵权行为的发生。若是方法论上再用汉德公式来分析安全保障义务问题,则会让问题更加严重。

四、管理人安全保障义务制度的改良措施

王利明教授在论述高空抛物致人损害时认为,高空抛物时让可能的加害人负责,是以为法律要维护社会秩序,增进社会福祉[15]。遗憾的是,同样的立法逻辑并未运用到第三人侵权时管理人的安全保障义务问题上,法律规则置受害人于非常不利的地位。在来日立法时对此亦应予以考量。管理人安全保障义务的功能无法实现,其根本原因在于立法的不当,治本的方法应该修改《侵权责任法》第37条,取消“相应”的表述,由管理人承担补充责任。但是,这种修改恐怕短期内无法实现。

在不改变现有立法的情况下,可以有哪些解释上的调整方式来改进受害人所处的不利地位,并且适当地增进安全保障义务的预防功能?方法论上有两种选择:一种是完全抛弃司法解释对安全保障义务的种种限制,法院完全基于后出台的《侵权责任法》自由裁量安全保障义务的承担,以实现安全保障义务制度的功能,这涉及在先司法解释与在后人大立法的关系问题,本文无力展开,仅就目前的司法实践来看,各级法院并未直接放弃司法解释的运用;另一种则是仍保留司法解释的适用性,但对司法解释的限定适当予以调整,从功能主义的视角重新审视管理人安全保障义务,下文将为这种进路提供可能的方式。

(一)扩大安全保障义务的“合理限度”

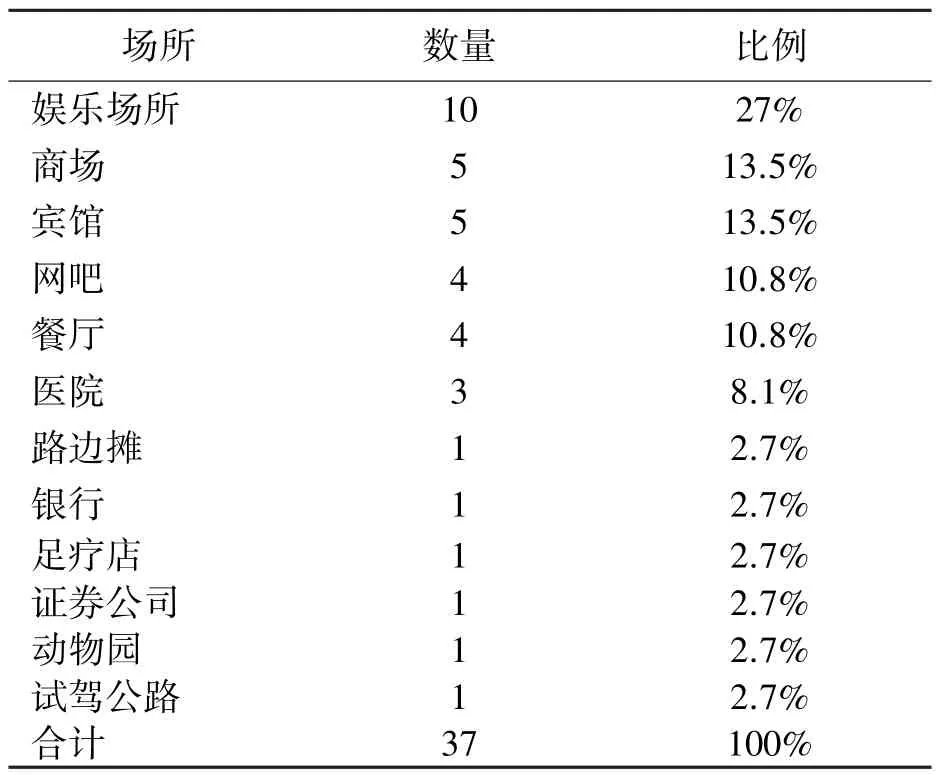

在第三人侵权场合,安全保障义务是否履行要看义务人是否采取了可能采取的措施来事先预防侵权行为、事中制止侵权行为发生、事后积极救治受害人。管理人只承担合理限度范围内的安全保障义务,这是司法解释和司法实践的一致看法,只是如何界定合理限度仍是未解的难题,现有司法判决中均语焉不详,似乎是当法官想要让管理人承担责任时就宽泛地定义合理限度,反之,则给合理限度施以狭窄定义,这给司法判决带来了极大的不确定性。确定合理限度应当根据管理人的资质、所在行业、管理人的收费及服务水准、所在社区的治安状况等多方面因素综合考量。在此以行业指标为例,对于一些高危险行业,合理限度的范围应宽泛一些,即管理人要承担更高程度的安全保障义务。对本文所选取的38个案例①第32个案例不是管理人案件,而是群众活动组织者,组织内容为燃放鞭炮,故不纳入统计。的整理可形成如下行业分布数据(见表7)。

表7 安全保障责任案件所在行业分布

尽管样本数目有限,但仍可发现一定规律,娱乐场所、商场、宾馆、网吧、餐厅为第三人侵权高发场所,四项合计占到了全部案件的75.6%,因此这四类场所管理人就应当承担较高程度的安全保障义务,即合理限度范围应适当予以扩大,而不应与其他行业相同对待。当然,其中的银行虽然在比例上占比不高,但是一个可能的原因是银行已经承担了较高程度的安全保障义务而避免了第三人侵权行为的发生,所以表7由于样本有限并不具有普适意义,但也能从一定角度说明问题。除了行业以外,对其他确定安全保障义务的指标亦应差别对待,并适当扩大安全保障义务的“合理限度”。

(二)在过错认定上放宽可预见性标准

安全保障义务人承担责任以存在过错为前提[16][8]182,但是如何认定过错似乎并不十分清晰。张新宝教授认为,安全保障义务人的过失,是指安全保障义务人未能尽到安全保障义务,或者提供的保障安全的硬件或软件设施达不到强制的或者合理的标准,对于损害结果的发生具有过失。此处的过失表现为一种不注意的心理状态,是应当注意而没有注意[8]183。可是这样似乎模糊了行为违法性和过错之间的界限,管理人应承担符合标准的注意义务而未能承担,这应当是违法性的内容,而非过错的内容。对于以积极履行义务为内容的安全保障义务,其对损害结果发生的主观状态只能是过失,应当将这种过失认定为管理人已经预见或应当预见到第三人侵权发生的可能,而没有采取适当措施予以预防,即应当用可预见性标准来判断管理人的过失。虽然司法解释和《侵权责任法》均未曾提及预见性问题,但实际上法院已经在运用该标准进行判断,有六个法院强调了第三人侵权的可预见性问题。②案例3、6、7、11、12、30均强调了事件的无法预见或突发性。在我国,应当根据第三人侵权发生时的总体环境状况,平衡伤害的可预见性和管理人的负担,来确定事件的可预见性,进而确定管理人的过错。在这一过程中,为了更好地保护受害人,应适当放宽可预见性标准,即法院所确定的能够预见到伤害的“理性人”应当更加理性一些,法院在审理案件中应更加倾向于认定涉案的第三人伤害属于管理人应当预见的危险,管理人没有采取相应的预防措施,即存在过错。

(三)放宽因果关系的认定

安全保障义务表现为一种积极的作为义务,其违反的形态表现为不作为,判断事实因果关系可以采用“如果不”标准[3]39,即如果安全保障义务人尽到了义务,第三人侵权仍然会发生,那么即可认为不存在因果关系。我国也有法院运用这一标准来判断安全保障义务的违反与损害之间的因果关系,在案例2和案例33中,法院均强调,即使管理人尽到了安全保障义务也无法避免损害的发生,即强调管理人违反安全保障义务的行为并未为第三人侵权行为创造条件,否定了管理人行为与受害人损害之间的因果关系。除此之外,则不应运用其他标准,尤其是不应追求管理人的不作为与受害人损害之间的直接因果关系,而只需承认管理人的不作为为第三人的侵权行为创造了条件,其行为与损害结果之间就具有关系。

(四)扩大“相应的补充责任”的范围

按照张新宝教授的观点,补充责任人先行承担赔偿责任,使受害人的损害得以填补,有利于社会和谐稳定[17]。遗憾的是,这一切只是理想状态,通过上文的分析发现,补充责任人并未先行承担赔偿责任,受害人的损害并未得到填补,社会的和谐稳定显然也并未实现。基于本文的保守立场,在不改变立法的情况下,对于安全保障义务人补充责任的纠偏只需司法机关对“相应的补充责任”作适当的扩大,尤其是扩大“相应的”的范围,适当提高管理人承担责任的比例。

(五)将群体性事件认定为直接侵权

在38个案例当中,有3件为群体事件,即由于人多拥挤而发生的受害人损害,无法确定实际侵权人,第三人的侵权主观状态应为过失,分别发生在银行、商场和动物园。

第三人不明的案件,作为受害人而言,其根本不知道是谁和他发生了“不当身体接触”,无论是从技术上还是经济上其无法向第三人主张,让其向第三人寻求救济纯粹是理论上的幻想。若是将管理人的过错全部转嫁给受害人,实际上违背了安全保障义务的初衷。对于这类群体事件,一个理想的解决方案是,适用《侵权责任法》第37条第1款而非第2款来解决问题,即认为管理人未尽到安全保障义务,造成了他人损害,应当承担侵权责任。此时的不确定人群就如同在经营性场所内存在的台阶、地板、水渍等客观物体,尽管听起来对他们不够尊重,但管理人有能力并且也只有他们有能力控制不确定人群,恰如其有能力控制其经营场所的硬件设施一样,要其承担第37条第1款的直接责任,结果上并无不妥,也能更好地预防类似事件的发生。

五、结论:安全保障义务功能与管理人保护之间的平衡

庞德做过一个假设,一个文明社会的法律前提是:凡是采取某种行动的人将在其行动中以应有的注意不使其他人有遭到不合理损害的危险[18]。安全保障义务的设定正是满足了这样的假设,它也承载着补偿受害人和预防第三人侵权的功能。可惜的是,我国现有的安全保障责任制度设计既无法补偿受害人,也无法实现预防第三人侵权的功能。根本问题出在立法不当。我国法院对安全保障义务制度的功能有着清晰的认识,设定安全保障义务的目的在于平衡利益和分配社会正义。①杨友英与宁波市镇海龙赛医院违反安全保障义务责任纠纷上诉案(2014)浙甬民一终字第611号。从法律的角度而言,公共场所的经营者所应负担的安全保障义务,应当符合社会一般价值判断标准,如果在损害发生的情况下,即认定经营者存在重大过错,要求其承担全部或主要的赔偿责任,则过于严苛,亦无助于社会的整体发展。②童丽英与上海银湖酒店有限公司违反安全保障义务责任纠纷上诉案,(2014)沪一中民一(民)终字第880号。可见,法院是有意地选择适当保护管理人,法院在选择自己作为消费者还是管理人的朋友时,选择了后者。

若是让管理人对第三人侵权时受害人的损害更多负责,的确可以促进管理人采取更多的安全保障措施,进而实现预防损害的目标;如果第三人侵权时对管理人承担责任设定较高条件,则更好地保护了管理人。支持每种做法的理由可能都很充分,除了“绝对的安全保障是不可能的”[19]和“不能因安全保障义务的设定而窒息了法律允许的活动”③Hans-Joachim Mertens,Verkehrspflichten und Deliktsrecht,Vers R 1980,S401f,转引自周友军《交往安全义务理论研究》,中国人民大学出版社2008版,第79页。这两点共识以外,似乎难以达成其他默契了。支持管理人承担更多责任的理由可以有消费者权益保护、管理人开启了危险、让管理人承担更多责任能更好地预防第三人侵权行为的发生等等。反对管理人承担更多责任的理由可以有管理人过错程度较低、不应过分保护受害人而致管理人于不顾、不应把公共机构的保护公民的义务转嫁给私人机构等等。

我国当下的立法和司法表现为商人友好型,这与我国当前社会经济发展状况密切相关。我国经济尚不发达,若凡是第三人侵权的行为,受害人的损害均由管理人来承担责任,对于管理人而言的确是一种苛求,也不利于鼓励公民从商。但若放任因管理人的过错而导致伤害,尤其是受害人无法找到侵权第三人时,只允许受害人损害得到部分填补,的确与安全保障义务制度的目标相悖,也不符合普遍的公平正义理念。因此,适当地扩大管理人承担“相应的补充责任”的范围,让受害人不再被迫承担自身损害的绝大部分,也不失为一种理想的改良,待将来经济发达、时机成熟时,立法和司法选择消费者友好型立场,既能更好地保护受害人,亦可使得法律所追求的弱者保护得到实现。

[1]张民安.人的安全保障义务理论研究:兼评《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第6条[J].中外法学,2006,(6):669.

[2]朱福勇.第三人侵权下的商场安全保障义务之判定[J].人民司法,2011,(16):19.

[3]孙维飞.论安全保障义务人相应的补充责任——以《侵权责任法》第12条和第37条第2款的关系为中心[J].东方法学,2014,(3).

[4]朱晶晶.安全保障义务责任的断裂与缝合——第三人介入情形的责任类型分析[J].北方法学,2014,(1):155.

[5]纪红心.对安全保障义务人因第三人侵权所承担责任的再探讨[J].法学论坛,2008,(6):115.

[6]杨会.论安全保障义务人承担补充责任的原因[J].河北法学,2013,(7).

[7]周友军.交往安全义务理论研究[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[8]张新宝.侵权责任法[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[9]龚赛红,王青龙.论侵权法的预防功能——法经济学的分析视角[J].求是学刊,2013,(1).

[10]陈坚.工伤保险赔偿与第三人侵权损害赔偿竞合问题之思考——兼谈对《社会保险法》第42条的理解与适用[J].时代法学,2013,(5):67.

[11]熊进光.侵权行为法上的安全注意义务研究[M].北京:法律出版社,2007:142.

[12][美]威廉M兰德斯,理查德A波斯纳.侵权法的经济结构[M].王强,杨媛,译.北京:北京大学出版社,2005.

[13][美]罗伯特·考特,托马斯·尤伦.法和经济学[M].史晋川,董雪兵,等,译.上海:格致出版社,上海三联书店,上海人民出版社,2012.

[14][美]理查德A波斯纳.法律的经济分析:上[M].北京:中国大百科全书出版社,1997:215.

[15]王利明.走向私权保护的新时代——侵权责任法的功能探讨[J].社会科学战线,2010,(9):153.

[16]杨立新.侵权责任法[M].北京:法律出版社,2010:275.

[17]张新宝.我国侵权责任法中的补充责任[J].法学杂志,2010,(6):3.

[18][美]罗斯科·庞德.通过法律的社会控制[M].北京:商务印书馆,2010:49.

[19]刘召成.安全保障义务的扩展适用与违法性判断标准的发展[J].法学,2014,(5):69.

Rethink the Function of Business Owners'Duty of Care on the Occasion of Third Party Torts

CHEN Yan-jing

(School of Law,Heilongjiang University,Harbin 150080,China)

The rule of business owners'liability in the situation of third party's attack in Chinese Tort Liability Law is too much enforced in the judicial activity,which may cause more problems.The current institution of business owners'duty of care,which is restricted by the Judicial Interpretation of the Supreme People's Court,cannot realize the function of compensation and prevention of tort law.For that reason,we should increase the probability and enlarge the proportion of business owners'liability.The law and court need to balance the tort law function and protection of business,and we should shift our friendship from business to victim of tort.

duty of care;function of compensation;function of prevention;balance of interests

D923

A

1009-1971(2016)05-0032-10

[责任编辑:张莲英]

2016-06-08

陈彦晶(1982—),男,黑龙江延寿人,副教授,法学博士,从事民商法学研究。