乡镇干部和村民的认知差异与认知弥合

——对“中国乡镇民主与治理调查”数据的比较分析

2016-12-24李熠

李 熠

(中共上海市委党校政治学教研部,上海200233)

乡镇干部和村民的认知差异与认知弥合

——对“中国乡镇民主与治理调查”数据的比较分析

李 熠

(中共上海市委党校政治学教研部,上海200233)

党政干部和社会公众之间的认知差异和心理隔阂构成了当代中国治理困境的诱因之一已然成为学界共识。而且,随着行政层级的下沉,这一问题的作用则愈加明显。但是,对于现有差异状况的系统分析却寥寥无几。中国乡镇民主与治理调查为从多维度观察乡镇干部与村民之间的认知差异提供了丰富的数据支撑。回溯中国社会转型过程可以发现,二者间认知差异的形成受到国家和社会变迁的双重作用。从现有条件看,开发乡镇治理过程中虚置的政治资源是弥合认知差异的当务之急。

乡镇治理;村民;乡镇干部;认知差异;弥合认知差异

近年来,地方党政干部和社会公众之间对特定问题存在愈来愈大的认知差异已经成为不争的事实。但是,与对社会公众进行调查研究的规模相比,现有学术研究中以地方党政官员为受访对象的调查却寥寥无几,①除本文涉及的“中国乡镇民主与治理调查”之外,公开发表学术成果的调查还有:赵树凯研究员主持的对全国20余个乡镇政府的调查,见赵树凯《乡镇治理与政府制度化》,商务印书馆2010年版,第68-70页;中央编译局组织的“中国地方政府改革创新的现状与发展”调查,见陈雪莲《地方干部的政治信任与政治效能感》,载《社会科学》2013年第11期。使得对党政干部和社会公众之间究竟存在哪些差异及差异如何形成鲜见分析,这也导致弥合双方认知差异的努力难以产生明显的收效。因此,本文尝试基于“中国乡镇民主与治理调查”统计数据,分析乡镇干部和村民间认知差异的多维表现,解释差异形成的原因,并根据乡镇治理的现有条件提出如何开发乡镇治理过程中的政治资源以弥合日益扩大的认知差异。

一、研究设计与样本结构

(一)研究设计

中国乡镇民主与治理调查2008年至2011年在全国10个省的24个乡镇展开,以基本相似的问卷分别调查了村民和乡镇干部。基于对调查数据的分析,马得勇教授发表和出版了大量的学术成果。虽然马得勇在2014年出版的《中国乡镇治理创新:10省市24乡镇的比较研究》一书附录1中对村民和乡镇干部的调查结果进行了对比[1],但是统计分类相对粗糙,并不能较好地突出比较的意义和价值。为了尽可能多地覆盖乡镇干部和村民的政治认知,需要引入一套系统化的概念体系。阿尔蒙德(Gabriel A.Almond)和鲍威尔(G.B.Powell,Jr.)基于结构—功能主义的分析方法,构建了“体系—过程—政策”的模型,并分析政治体系所发挥的功能。在他们看来,体系层面指的是体系的维持和适应功能,过程功能侧重于政治要求的加工过程,政策功能主要关注政策输出的结果和反馈作用[2]。这样一个分析框架基本覆盖了乡镇治理过程中可能导致乡镇干部和村民形成认知差异的事实范围。因此,本文将问卷中涉及乡镇治理的主要问题依照分析框架分组进行整理(见表1)。并且,对认知差异的分析结果,基于数据库中相关问题的数据结果进行了二次分析和整理。

表1 中国乡镇民主与治理调查部分问题的类别划分

(二)样本结构

调查样本在性别、年龄、教育程度、家庭收入情况和地区分布与现实状况基本一致,基本展示了乡镇干部和村民对基层治理过程相关问题认识的宏观倾向。从性别看,受访的乡镇干部男性和女性分别占60.9%和39.1%,受访的村民男性和女性分别占53.5%和46.5%;从年龄看,受访的乡镇干部中小于30岁的占到了27.7%,30岁~49岁的占到了64.6%,大于49岁的占到了7.7%,受访的村民在三个年龄阶段的占比分别为24.7%、49.2%和26.1%;从教育程度看,受访的乡镇干部初中以下学历的占11.1%,高中的占42.8%,大学及以上的占44.6%,受访村民在三个学历层次上的占比分别为71.3%、18.7%和10%;从家庭收入情况看,受访的乡镇干部家庭年度收入小于1万元的占16.2%、1万~2万元之间的占15.8%、2万~3万元的占17.9%、3万~4万元的占19.7、4万~6万元的占15.2%、6万~10万元的占9.9%,10万元以上的占5.4,受访的农民家庭年收入在七个层次上的占比分别为39.9%、26.5%、15.4%、8.0%、5.4%、3.2%和1.6%;从地区分布看,受访的乡镇干部处于东部地区、中部地区和西部地区的分别占30.6%、33.8%和35.6%,受访村民在三个层次上的占比分别为26.5%、32.3%和41.2%。为保证问卷的可靠性,项目主持人亲自带领调查小组并以调查员的身份参与所有问卷调查过程,97.9%的受访对象表示对问题的回答大多数真实或完全属实,调查员认为97.4%的受访对象是比较认真和非常认真的。

二、认知差异的多维分析

(一)过程层面

乡镇政府扮演着区域内政策制定和政策实施的核心角色。从阿尔蒙德的过程层次划分来看,政策制定是把有效的政治要求转换为权威性决策的过程,而政策制定需要利益表达和利益综合为前提。对于政策倾向认知的考察,最主要的体现为对本地发展中突出问题的认知。本题共设置14句话,对应乡镇治理中比较棘手的公共政策问题,受访对象根据了解选择突出或不突出(见下页图1)。可以发现,村民对于问题中涉及的所有公共政策问题有着更为强烈的感受。其中,被认为最突出的问题是农民收入太少、就业不足;而最不突出的是封建迷信活动。双方差异在3个百分点以下的仅有两项,分别为农民收入太少、就业不足和农村道路、桥梁、饮水问题;差异在20个百分点以上的是农村基层干部的腐败问题和土地征用、调整中存在的不公平、不合理问题。综合发现,依照认知差异,政府所担负的职能呈现出层次性的划分。对于涉及经济发展和基础设施建设的问题,村民和乡镇干部有着高度的共识;对于社会保障和公共服务则存在一定差异;而对于政治发展和民主政治建设问题,双方的差异最大。

图1 对“您觉得您所在地方比较突出的问题是什么?”回答的比较(认为突出的,单位:%)

综合对政策预期和政策评价的考察,可以发现,“假定政府有一笔较大的资金用于本地的发展和建设时”,乡镇干部与村民的最大差异反映在“将资金投向兴办企业或搞其他商业、旅游开发,以发展本地经济”(占乡镇干部认为第一重要的22.22%、村民认为第一重要的6.85%)。对于农民来说,农民最为关心的是改善医疗卫生状况,解决看病难、看病贵的问题(占村民认为第一重要的26.04%)。不过,值得关注的是,将资金投向环境保护、治理污染成为乡镇干部所认为的第一重要中的首选。但是,这并不代表乡镇政府将社会保障和公共服务作为经济发展之上的第一职能。因为按照地区划分来看,东部省区的乡镇较之中西部地区的乡镇有着更强烈的环境保护和治理污染的政策倾向,在西部地区依旧保持着对经济发展的强调和政绩追求。所以,可以这样说,村民对乡镇政府在社会保障和公共服务上有着更高的认可和期许,乡镇政府则将更多的精力放在了发展地区经济上。

在利益表达的基础之上便是利益综合和政策制定。多元化的利益综合和科学化的政策制定的实现程度往往体现在“在关系到老百姓生产生活的重大事情上,乡镇政府对村民意见的重视程度”这一问题上。虽然有90.6%的乡镇干部认为他们在工作中很重视或者比较重视村民的意见,但是相比较而言,仅有42.7%的村民认为他们的意见受到乡镇政府的重视。值得关注的是,有34.7%的村民认为乡镇政府对他们的意见不太重视,13.5%的村民则表示乡镇政府在工作中完全不在乎村民怎么想。从农民自身来讲,对于“在关系到老百姓的生产生活的重大事情时,政府应不应该征求老百姓的意见”的回答则显示88.0%的村民认为应该,而只有5.1%的村民认为不应该。政策过程“黑箱化”也导致贪污腐败问题长期存在。但是,在乡镇干部看来,乡镇政府和村委会的组成人员没有多少或几乎没有贪污腐败情况,仅有5.5%的人认为乡镇干部中贪污腐败情况相当普遍甚至几乎人人都是,8.5%的人认为村委会成员中相当普遍甚至几乎人人都是。相反,村民的感知则强烈许多。31.7%的村民认为乡镇干部群体的贪污腐败情况是相当普遍甚至几乎人人都是的,这一比例在剔除掉无效选项后达到了45.15%;另有27.1%的村民认为村委会成员的贪污腐败情况相当普遍甚至几乎人人都是,这一比例在剔除无效选项后达到了36.7%。

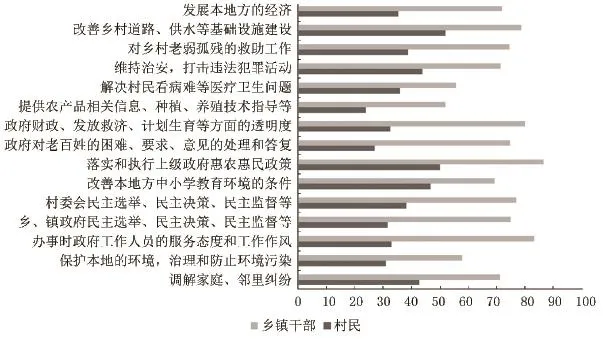

(二)政策层面

考察乡镇政府政策最为便捷的指标是工作满意度。在对于乡镇政府工作的满意程度的评价中,选择很满意或比较满意的村民占62.2%,相较于乡镇干部低出了24.7个百分点,有28.1%的村民选择了不太满意和很不满意,比乡镇干部高出了17.6个百分点。是何原因导致双方在满意度上如此的不同,就需要对具体工作的评价情况进行考察(见图2)。总体来看,村民对乡镇政府各项工作的评价全部低于乡镇干部的评价,双方差异最小也在19.8个百分点(解决村民看病难等医疗卫生问题),最高达50.5个百分点(办事时政府工作人员的服务态度和工作作风)。按政府职能类别进行划分,乡镇干部对自身工作的满意度呈现了从社会和文化职能、经济职能到政治职能逐步提高的过程;相反的是,村民对乡镇工作满意度呈现了从社会和文化职能、经济职能到政治职能逐步降低的过程。也就是说,村民和乡镇干部对乡镇工作认可差距最小的是社会保障和公共服务,经济发展和基础设施建设居中,政治发展和民主政治建设则最大。对工作满意度的感知也直接反映在对乡镇干部称职的评价中。正如学者对“应酬政治”和“开发政治”图景的描绘,①参见吴毅《小镇喧嚣:一个乡镇政治运作的演绎与阐释》,生活·读书·新知三联书店2007年版,第6—67页。乡镇干部和村民在对称职程度的评价上显示出巨大的区隔。95%的乡镇干部认为他们当中大多数称职或绝大多数称职,3.8%的人认为仅有少数称职。反观村民的评价,可以发现仅有57.8%的村民表示本地的乡镇干部中大多数或者绝大多数是称职的,有33%的村民认为本地的乡镇干部中仅有少数称职或几乎都不称职。

图2 对“下列工作内容您认为目前本乡镇哪些做得很好?”回答的比较(认为好的,单位:%)

阿尔蒙德和鲍威尔对国内公共政策功能分为福利结果和安全结果两类。对利益结构深度调整、利益冲突愈演愈烈的中国社会来说,实现保障社会总体福利结果的增长、个体福利结果的公平和社会秩序的总体安定有极为重要的意义。对福利结构来讲,在“对本地收入和生活水平差距感知”的回答中,认为差距大的村民和乡镇干部分别为60.2%和59.8%,其中认为差距很大的村民和乡镇干部分别为24.7%和14.9%。也就是说,村民对推进收入分配公正和公共服务均等化有更为强烈的渴求,乡镇干部的渴求程度相对低一些。对安全结果来讲,安全感反映出个体对人身、社会关系、法律、收入、福利、住房和生活环境等多方面的认知。但是,结合调查数据反映出的总体结果,基于英格尔哈特(Ronald Inglehart)对物质主义/后物质主义价值观的区分②参见罗纳德·英格尔哈特《发达工业社会的文化转型》,张秀琴译,社会科学文献出版社2013年版,第135—150页。来看,受访对象最为关心的是收入、就业、医疗,本调查的受访对象中物质主义者仍然占据绝大多数。因此,受访者对“您认为在这里生活工作安全吗?”一题的回答更多是对人身安全和收入的狭隘考虑。调查结果显示,分别有87%的村民和96%的乡镇干部有比较高的安全感。结合问卷中另一问题:“您认为本地的地痞流氓、黑恶势力、偷盗等扰民事件严不严重”的调查可以发现,对两个问题的选择呈现明显的负相关关系。有24.7%的村民和10.2%的乡镇干部认为这一情况严重,这些受访对象的安全感也普遍偏低。

(三)体系层面

对维系功能的考察,可以从乡镇政府与村民的关系和政治信任程度的角度进行。在乡镇干部与村民关系上,89.8%的乡镇干部认为“本地乡镇政府和老百姓的关系”融洽,而仅有59.8%的村民对此表示认同,有31%的村民认为双方关系不太融洽或很不融洽。对于这样的回答,乡镇干部对“乡镇政府和村民因为在一些政策或做法上意见不同而发生过冲突或纠纷吗?”一题的回答可以给出较好的解释。15.2%的乡镇干部对此回答到比较普遍或者很普遍,69%的乡镇干部回答到曾经有过,仅有10.2%的乡镇干部表示从未有过。从政治信任程度可以发现,乡镇政府对于一系列国家机关和泛国家权力组织及其组成人员的信任水平都要高于村民的信任水平。通过对各机构或团体进行分组,可以看到从党中央和中央政府到本地乡镇党委和政府序列内,村民的信任程度随着行政层级的下沉逐步降低,这也符合学界所认可的“差序政治信任”①参见李连江《差序政治信任》,载于景跃进、张小劲、郁建兴主编《理解中国政治:关键词的方法》,中国社会科学出版社2012年版,第197—205页。的状态。不同的是,乡镇干部的信任程度却在县级党委和政府一级出现了拐点,他们对本级党委和政府的信任程度超过了对党中央和中央政府的信任程度。从信任差距的排序来看,村民和乡镇政府的信任程度差距则是随着行政层级的下沉逐步扩大。另外,村民对乡镇人大代表的信任程度与对本乡镇党委和政府的信任程度基本无异,这也说明人大代表在村民的公共生活中并未发挥有效作用。

适应体系环境的变化是体系功能的重要表现。21世纪以来,从管制—发展型政府向责任—服务型政府的转型被提上了日程。服务型政府发育程度最为简单的在对“乡镇政府干部工作的态度和作风转变”的评价上。可以发现,70.5%的村民认为好一点儿或者比以前好很多,较乡镇干部的自我评价低出了17个百分点。其中,认为比以前好很多的村民较之乡镇干部低30.5个百分点。并且,有11.1%的村民认为和以前一样,8%的村民认为变坏了甚至坏多了。在村民看来,去乡镇政府办事的方便程度一般,分别有60.2%和32.4%的村民选择了方便(非常方便、比较方便)和不方便(不太方便和很不方便)。由此,村民对于制度的公平性也产生了怀疑。认为如果不找关系,法院在审理案件时会受到不公平对待的占到了40.6%,而选择会很公平和比较公平的占38.3%;如果不找关系,公安机关在解决矛盾纠纷时会受到不公平待遇的占到了42.6%,觉得会很公平和比较公平的占41.1%。

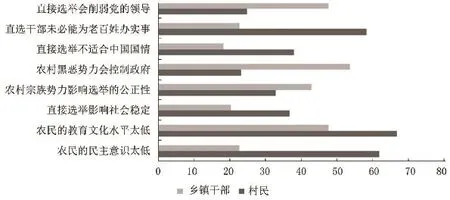

图3 对“如果认为直选乡镇长或乡镇党委书记条件不成熟,那么原因为何?”回答的比较(认为是的,单位:%)

维系体系适应性的另一个路径则是推动乡镇选举民主的进一步发展。基于对“村民直接投票能选出一个好的乡镇领导吗?”回答的分析可以发现,村民和乡镇干部对于“公推直选”还是保有相当的认可。分别有70.1%的村民和68.7%的乡镇干部表示肯定可以和多数情况下可以的。但是,部分村民和乡镇干部表示“应该实行,但目前本地条件不成熟”。对于“直选乡镇长或乡镇党委书记条件不成熟的原因”的统计可以发现(见图3),村民认为自身教育文化水平和民主意识的不足使得直选的条件并不成熟,担心直选出来的干部未必为老百姓办实事,而在村民看来农村黑恶势力会控制政府以及直选会削弱党的领导并不构成对直选是否成熟有显著影响的一个要素。在乡镇干部看来,直接选举使得农村黑恶势力控制政府、削弱党的领导以及农村宗族势力影响选举的公正性构成了直选条件不成熟最为主要的三个因素。对这一问题的回答也反映出黑恶势力侵入乡镇治理的风险和隐患。同时,村民和乡镇干部都不认为所谓的“直接选举不适合中国国情”以及“直接选举影响社会稳定”会成为乡镇直选不成熟的因素。通过对村民和乡镇干部认知的差异来看,对农村宗族势力影响选举的公正性的认知差异最小,对农民的民主意识太低的差异最大。

三、认知差异的成因解释

通过对乡镇干部和村民的认知差异在过程、政策和体系三个层次上的比较,可以发现双方对于涉及经济发展和基础设施建设问题有着高度的共识,其次是社会保障和公共服务则存在一定差异,对于政治发展和民主政治建设问题差异最大。双方对乡镇工作认可程度差距最小的是社会保障和公共服务,经济发展和基础设施建设居中,政治发展和民主政治建设则最大。乡镇治理过程的封闭性导致村民参与意愿难以释放,对乡镇干部腐败程度的感知也日益加深,双方冲突日渐增多。相应的改革举措,如服务型政府和基层民主改革也并未获得较好的收效。

回溯改革开放三十余年的历史可以发现,乡镇干部和村民间认知差异的形成源自改革开放以来社会和国家变迁的复合影响。20世纪八九十年代前,国家将全部资源通过一定的方式分配到不同的单位中,由每个单位向依附于其中的个体提供“生老病死”的全方位资源供给,个人之间的利益差异被隐藏在单位差异之中。改革开放带来的自由竞争和优胜劣汰直接导致了市场活动中的利益分化。利益分化的出现必然导致个人之间和群体之间利益诉求和意识形态的不同。已然形成的利益分化使得作为理性经济人的公众要求最大限度增进自己的利益,也必然对政策有着不同的反应和预期。这一变化鲜明地体现在过程功能维度之中,公众基于自身立场和需求对本地区发展的突出问题和政策导向做出了极不相同的选择。

在社会—经济转型的同时,使得国家治理面临着一系列的转型危机[3]。概括来说,也就是国家自主性和回应性之间的矛盾。“国家自主性”源自“回归国家学派”的概念创新,它要求国家有能力抗衡复杂社会环境的影响并保证其独立意志的实现[4]。“回应性”则来自新公共管理运动的理念创新,要求国家对社会诉求和社会变化具有适应能力和变革能力。然而,转型过程中的国家往往难以实现二者之间的平衡。长期关注政治发展问题的亨廷顿(Samuel P.Huntington)基于不同历史环境的考察也得出了难以调和的结论。在《变化社会中的政治秩序》中,亨廷顿强调了稳定政治秩序的优先性,并认为强大政党的作用极其重要。在《现代社会的威权主义政治:稳固的一党制的动力》一书中,亨廷顿基于对一党制国家转型的考察,又提出转型过程的重要性。在《难以抉择》一书中,亨廷顿又对不同的转型选择带来的政治结果提出了质疑。①参见塞缪尔·亨廷顿《变化社会中的政治秩序》,王冠华、刘为译,上海人民出版社2008年版;Samuel P.Huntington,Clement H.Moore,eds.Authoritarican Politics in Modern Society:The Dynamics of Established One-Party Systems,New York:Basic Books,1970;塞缪尔·亨廷顿《难以决择》,王晓寿、吴志华、项继权译,华夏出版社1989年版。

改革开放以来、尤其是20世纪90年代以来,国家治理实践更多地强调国家自主性的重要性,将回应性控制在一定范围内。具体表现为,通过“压力型体制”打包传达指标性任务,背后则是上级政府的考评、排名乃至“一票否决”,与乡镇干部的升迁和乡镇财政经费的转移制度直接相关。乡镇政府将大量资源和精力投向了计划生育、信访维稳、招商引资等工作,造成对本地发展投入不足、社会职能一再虚置,政策制定和实施的民主性和公开性往往不足。乡镇党政干部的有限任期也使其更无意愿将有限的政治资源投入回报周期较长的社会、文化领域。然而,村民对乡镇政府工作的评价是以本地的政治、经济、社会、文化和生态的现代化发展为主的,这也将村民和乡镇干部的认知评价体系撕裂开来,对工作满意度、政策绩效等认知差异的产生便在所难免。

为了提高政策效率,乡镇党政部门往往忽视了乡镇人大的地位和作用,极力控制其代表性、监督性的发挥,使得村民的意愿和诉求难以表达,乡镇政府及其工作人员的多种违法行为也难以得到监督和控制。在这种治理倾向的影响下,村民或将激发起来的利益诉求直接反映在一系列与乡镇政府面对面打交道的过程中,村民直接感受到了乡镇工作中制度化、法治化的缺失。长年积攒的利益诉求被迫进入了非制度化的表达渠道,如集体越级上访、暴力化的群体性抗争等。面对社会稳定管控的巨大压力,乡镇政府也将惯用的社会管理体制运用到了极致,有学者将此概括为国家权力的官员私有化、基层政府的贪腐奢靡和基层施政的暴力匪化[5]。这一系列问题在乡镇干部和村民对干部称职程度、腐败感知程度和政治信任程度的差异中明显地暴露出来。

然而,这一系列问题的存在极大地影响了国家治理的正常秩序。对国家回应性的侧重也逐渐提上日程,具体表现为围绕服务型政府构建的制度体系和渐进的乡镇民主改革。然而,乡镇政府难以在短时间内摆脱长期存在的治理模式的“路径依赖”效应,虽然在部分问题上有所改观,但是第一时间想到的仍然是看似“快速便捷”的传统方式。①参见徐邦友《中国政府传统行政的逻辑》,中国经济出版社2005年版,第127-172页。这也使得在村民看来,乡镇政府干部在工作的态度与作风问题和乡镇政府与村民关系问题上并没有明显的改观。

四、弥合差异的对策建议

正如前文所述,乡镇干部和村民间认知差异的形成源自对乡镇范围内重大事项认知的不同、对政府自主性过强的长期不满和利益诉求表达的渠道受限。诚然,单凭乡镇政府自身的能力难以完全克服乡镇干部和村民认知差异背后的症结。但是,放任差异的存在只可能使得差异逐步放大,使得乡镇治理困境的破除难度日益增大。因此,基于现有条件,乡镇政府需要逐步开发治理过程中闲置的政治资源,丰富乡镇治理过程中的参与性和互动性,提升乡镇政府的回应性,弥合乡镇干部和村民间的认知差异。所谓闲置的政治资源,也就是基于推动乡镇治理现代化目标设计的,但受制于传统的治理逻辑而未被激活的现有制度安排。对应前文引入的“体系—过程—政策”的分析框架,具体包括现代政府的建设、乡镇人大的强化和协商民主的嵌入。

第一,将现代政府理念融入乡镇治理。如同福山(Francis Fukuyama)对中国政治秩序的解释和分析,中国长期以来的治理传统呈现了高度的自主性(Stateness)与低度的法治(Rule of Law)和责任(Accountability)三者的结合[6][7]。现代政府理念主要指的是责任政府、法治政府和电子政府。其一,弥合认知差异需要乡镇政府按照既定程序更为积极负责地履行社会管理和公共服务职能,改进社会管理和公共服务的方式,推进乡镇基本公共服务体系建设。其二,要全面推进依法行政,依照宪法和法律规范乡镇政府的行政行为,要求公职人员严格按照法定权限履行职责。其三,在技术层面,现代政府理念也包括电子政府的概念。电子政府发展和大数据时代的来临对现代治理产生了极大的影响。随着乡村地区计算机和网络的普及,乡镇政府也可以通过数据化方式展示各项公共政策、行政过程,收集村民的政策需求和建议,并将其转换为乡镇政府在治理过程中的政策议题。

第二,强化人大在乡镇治理中的作用。2015年7月中共中央转发了《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》,对乡镇人大及代表依法履职提出了新的要求[8]。结合乡镇干部和村民存在认知差异的既定事实,可以选择以下三个方面重点突破:其一,重大事项由人大决定。对于乡镇范围内关乎长期发展的重大问题需要由乡镇人大表决通过,而非由乡镇党政部门直接做出。这一权力的行使基于人大代表的充分协商讨论,广泛地集纳乡镇居民的意愿和诉求,在保证决策科学性的同时以法治的方式提升决策的权威性。其二,强化人大监督作用的发挥。推动人大对乡镇政府各项工作和日常事务的监督,以有效规避可能存在的行政违法行为的风险。严格控制乡镇财政支出,看护好乡镇民众的“钱袋子”。强化对乡镇政府组成人员的监督力度,推动询问和质询等多种监督形式进入乡镇人大会议程序当中。其三,激励乡镇人大代表广泛联系选民。一方面,人大代表可为其表达利益诉求,从而推动利益综合,优化政策制订;另一方面,人大代表可以为选民传达、解读乡镇政府的公共政策。在此基础上,以人大代表为纽带提升村民和乡镇干部之间的信任程度。

第三,将基层协商民主嵌入乡镇治理。以“政治平等”和“审慎协商”为价值基础的协商民主[9]可以有效克服治理实践中存在的诉求表达不畅和利益观念冲突等问题。2015年7月由中央办公厅和国务院办公厅印发的《关于加强城乡社区协商的意见》阐明了社会主义协商民主建设在城乡社区推进的详细安排[10]。围绕这一总体部署,乡镇政府要主动适应公众需求,发挥自身优势,成为协商民主发展的支持力量。在此基础上,以听证会、评议会、议事会等多种形式引导村民参与到基层协商过程中来,推动乡镇政府的各项工作更好地适应事项复杂、利益分歧严重的治理背景。通过逐步探索行之有效的运作过程,使得协商不仅仅作为通过听取社会各方意见为政策完善提供依据而存在,更重要的是通过协商可以形成多元化的乡镇治理主体认知一致性的逐步提高,培养现代化的公民精神和参与意识,弥合村民和乡镇干部间的认知差异,实现公众利益的“最大公约数”。

[1]马得勇.中国乡镇治理创新:10省市24乡镇的比较研究[M].天津:南开大学出版社,2010:247-269.

[2][美]加里布埃尔·阿尔蒙德,[美]小G·鲍威尔.比较政治学:体系、过程和政策[M].曹沛霖,郑世平,公婷,译.北京:东方出版社,2007:14-17.

[3]徐湘林.转型危机与国家治理:中国的经验[J].经济社会体制比较,2010,(5):1-14.

[4][美]西达·斯考切波.国家与社会革命:对法国、俄国和中国的比较分析[M].何俊志,王学东,译.上海:上海人民出版社,2007:30-31.

[5]于建嵘.抗争性政治:中国政治社会学基本问题[M].北京:人民出版社,2010:203-216.

[6][美]弗朗西斯·福山.政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命[M].毛俊杰,译.桂林:广西师范大学出版社,2012:145.

[7][美]弗朗西斯·福山.政治秩序与政治衰败:从工业革命到民主全球化[M].毛俊杰,译.桂林:广西师范大学出版社,2015:336-349.

[8]全国人大常委会办公厅负责人就中共中央转发《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》答本报记者问[N/OL].人民网,2015—10—22.(2015—10—22)[2016—07—01].http://politics.people.com.cn/n/2015/1022/c1001-27726285.html.

[9][美]詹姆斯·费什金.倾听民意:协商民主与公众咨询[M].孙涛,何建宇,译.北京:社会科学文献出版社,2015:69.

[10]民政部部长解读《关于加强城乡社区协商的意见》[N/OL].新华网,2015—07—22.(2015—07—22)[2016—07—01].http://news.xinhuanet.com/politics/2015-07/22/c_1116010158.htm.

Differences and Bridges of Cognitions between Township Cadres and Villagers—A Comparative Analysis of CRDGS Statistics

LI Yi

(Department of Political Science,Shanghai Party Institute of CPC,Shanghai 200233,China)

It has already become a consensus of academic circles that the cognitive differences and psychological barriers between party and government cadres and the public constitute one of the inducements result of the governance dilemma in contemporary China.Moreover,with the sink of administrative levels,the influence of this problem becomes much more obvious.However,there is a scanty few systematic analysis on it.Coincidentally,the CRDGS provides rich data to support multi-dimensional observation of the cognitive differences between township cadres and villagers.It can be found that the cognitive differences were formed by the dual role of the state and social change with retrospecting the process of transition.Based on current conditions,it is an urgent task to develop the political resources nominated in the process of township governance,thus can we bridge the cognitive gap between township cadres and villagers.

township governance;villager;township cadres;cognition difference;bridges of cognitions

D630

A

1009-1971(2016)05-0012-08

[责任编辑:张莲英]

2016-07-08

国家社会科学基金青年项目“网络公众参与下地方政府的回应模式研究”(15CZZ039)

李熠(1992—),男,河北保定人,硕士研究生,从事中外政治与政府、近现代民主理论研究。