整合教材厘清概念,提高思辨力

——以“焓变反应热”概念教学为例

2016-12-21江西玉山一中刘丽华

江西玉山一中 刘丽华 洪 杰

整合教材厘清概念,提高思辨力

——以“焓变反应热”概念教学为例

江西玉山一中 刘丽华 洪 杰

通过对不同教学版本教材和文献有关热化学中“焓变、反应热”概念定义的查阅与整合,结合学生的认知水平和已有的知识基础,优化教学过程,提高教学效率。帮助学生理解焓变、反应热的概念内涵和掌握其外延应用,提高学生的思维辨析能力。

焓变 反应热 概念 整合优化 思维辨析能力

一、问题的提出

在保证基础的前提下,新课程提供了多样的、可供选择的课程模块,同时兼顾了学生个性发展的多样化需求。目前以高中化学课程标准和基础教育课程改革纲要为指导编写的,经全国中小学教材审定委员会初审通过的新版高中化学教材共有三种,分别是由人民教育出版社出版(宋心琦主编,以下简称人教版),江苏教育出版社出版(王祖浩主编,以下简称苏教版),山东科技出版社出版(王磊主编,以下简称山东科技版)。它们所包含的知识体系大致一样,但在呈现具体知识点的内容和风格上却存在着较大的区别。那么,广大一线教师在备课的过程中,应如何充分地利用好这些教材资源,以提高教学的有效性,减轻学生的学习负担呢?

二、教材教学分析

1.反应热与焓变的概念辨析。

笔者在对人教版《化学反应原理》第一章“化学反应与能量”中的有关知识进行备课时,参考了其所配套的教学参考书。要达到反应热与焓变的知识目标(本章说明中的教学目标第3项“了解反应热和焓变的涵义”和第4项“认识热化学反应方程式的意义并能正确书写热化学方程式”),这就要求在教学过程中需要教师充分地整合利用教材资源,帮助学生较为明确地区分反应热与焓变的概念。当笔者重新研读教材时发现教材中并没有反应热的明确概念定义,而对于焓变的概念则是这样予以呈现:“焓(H)是与内能有关的物理量。在一定条件下,某一化学反应时吸热反应还是放热反应,由生成物与反应物的焓值差即焓变(ΔH)决定。”和“在化学实验和生产中,通常遇到的反应是在敞口容器中进行的,反应系统的压力与外界压力(大气压)相等。也就是说,反应是在恒压的条件下进行的。此时反应的热效应等于焓变。在这里,我们用ΔH表示反应热。ΔH的单位常用kJ/mol(或kJ· mol-1)”。然而,对于阅读完教材的这两段文字,许多教师都有这样的疑问:(1)教材中并没有明确反应热的概念定义,如何在教学中展开这一概念的教学?(2)对于这两段文字中的有关反应热与焓变的关系描述,学生是否会认为反应热就是焓变?将两者概念混淆甚至将其捆绑而产生迷思概念。(3)对于反应热和焓变的概念是否要涉及,如何把握教学知识的深广度?(4)对于焓变的单位如何解释,以便学生更好地认识热化学反应方程式的意义和正确书写热化学方程式?以上的种种疑惑将在对各种版本的教材资源整合的过程中逐一地被解决。在苏教版《化学反应原理》专题1,第一单元“化学反应中的热效应”中,有关反应热和焓变的概念都给出了较明确的定义。这也就是说,对于有关反应热和焓变的概念教学中,我们必须给出较为明确的定义来帮助学生了解和区分反应热和焓变的涵义。以免学生将两者概念混淆甚至将其捆绑而产生迷思概念。但有关反应热和焓变概念的关系,根据热力学第一定律:系统在过程中的热力学能(旧称内能)变化“ΔU”等于传给系统的热量“Q”与外界对系统所作功“W”之和,即:ΔU=Q+W。当系统处于恒压过程时,则有:ΔU=QP+W若系统在反应过程中只有体积功,即:W=-P(V2-V1)=-(P2V2-P1V1),则有:ΔU=QP-(P2V2-P1V1)依据焓(H)的定义:H=U+PV,显然:QP=(U2-U1)+(P2V2-P1V1)=(U2+P2V2)-(U1+P1V1) =H2-H1=ΔH即有:QP=ΔH式中“QP”叫恒压热,是指封闭系统不做除体积功以外的其他功时,在恒压过程中吸收或放出的热量。上式表明,恒压热等于系统焓的变化。所以,在高中化学所研究的反应与能量转化范围之内,Q=QP=ΔH,这就是新教材中引入ΔH的依据。但需注意的是,限于高中化学学生的知识水平和接受能力,教材不便引入焓的概念,而称“ΔH”为反应热。以免加重学生的学习负担。因此,利用好各版本的教材资源,优化知识结构,对实际的教学过程的优化是很有意义的。

2.反应热和焓变的单位问题。

对于有关反应热和焓变的单位(kJ/mol),笔者查阅了相关文献,如北京师大五院校合编的《无机化学》(高等教育出版社1996版)第253页上的解释是:这里的反应热 ΔH就是摩尔焓变(298K、101kPa时,下同),表示某反应按给定的反应方程式进行1mol反应,即反应进度ξ=1mol时的焓变。因反应进度(ξ)的量纲是mol,故△H的单位是kJ/mol。还有与人教版教科书配套的人教社版教师教学参考书第26-27页上的解释:ΔH的单位用kJ/mol。焓是容量性质,ΔH的大小与物质的量成正比。在书写反应化学方程式时须注意焓变值应该与一定的反应式相对应(如在298K)。H2(g)+1/2 O2(g)=H2O(l) ΔH=-286 kJ/mol而2 H2(g)+O2(g)=2H2O(l) ΔH=-572 kJ/mol在此mol-1已不是指1 mol H2或1mol O2,而是指“1mol反应”。所谓1mol反应可以是1 mol H2和1/2 mol O2起反应,也可以是2 mol H2和1mol O2起反应,前者放热286 kJ,后者放热572 kJ。这种单位表示方法是1977国际纯粹与应用化学(IU PA C)物理化学分会所推荐的。所以ΔH应和化学方程式相对应,以使“1mol反应”有明确的含义,笼统地说反应热是多少kJ/mol容易引起误解。尽管上述对“反应热ΔH的单位用kJ/mol”阐述得很清楚,教材P4页中也对mol-1涵义进行了简要的文字说明。但过于抽象的概念着实让高中生不得其要领,这必然会导致学生们在具体运用(特别是对后续热化学方程式的书写)时无所适从。

三、教学过程的优化

通过对不同教学版本教材和相关文献有关热化学中“反应热焓变”概念定义的查阅与整合,结合学生的认知水平和已有的知识,在对此概念的辨析过程中,我们不难发现,若想使学生了解和区分“反应热、焓变”概念的内涵和认识热化学反应方程式的意义并能正确书写热化学方程式(即外延应用)。其必须使学生把握以下两个前提:(1)概念形成的条件。即反应热是在恒温条件所规范下的反应的热效应。而焓变则是恒温恒压下的反应热。(2)单位物质的量的具体反应体系。所以在教学过程中,如何解说这两个前提,直接影响到学生对这两个概念的把握和区分。所以,受以上对教材资源整合和知识优化的启示,但又限于高中生的知识水平和接受能力,教学中我们可以将反应热ΔH的概念变通为:在恒温恒压条件下,单位物质的量的具体反应体系所吸收或放出的热量。这样既区分了反应热与焓变的概念,又为后面热化学方程式ΔH的单位kJ/mol给出了合理的解释。但必须注意的是,在教学解说有关单位物质的量的具体反应体系时,为了避免给学生带来不必要的学习负担,我们不必引入反应进度(ξ)。我们可以充分地利用教材P4页中对ΔH的单位中mol-1的解说资料结合物质的量内涵(即物质的量的描述对象之一为特定组合体)进行完美解说:对于某一单位物质的量的具体反应体系mol-1(a A+b B=c C+d D),我们可以看成对于一个单位数量的特定组合体(a A+b B)进行了NA(NA为阿伏伽德罗常数值)个单元的反应,当其全部转化生成NA(NA为阿伏伽德罗常数值)个单元(c C+d D)时,我们就说该反应进行了1mol。例如,对于2H2(g) +O2(g)=2H2O(l)ΔH=-572 kJ/mol热化学方程式而言,相当于氢气和氧气按2个H2分子和1个O2为一个单元进行了NA(NA为阿伏伽德罗常数值)个单元的反应,即进行了1mol的反应,放出572 kJ的热量。但必须强调的是此时使用的物质的量所描述的对象及其与此相关的其他物理量都必须指明具体的化学方程式,否则是无意义的。例如,说“氢气跟氧气反应生成水蒸气的焓变为:ΔH=-572 kJ/mol是不明确的”。其实这也是为后续学生对热化学方程式书写规则的理解提供了理论依据。

因此,广大一线教师在备课的过程中,要充分整合教材资源,优化知识结构,优化教学过程,从而提高教学的有效性。

[1]宋心琦.化学反应原理[M].人民教育出版社出版.2007:3

[2]虞夏骏.中学化学迷思概念的成因及对策[J].科教文汇(上旬刊)2012.5

[3]王祖浩.化学反应原理[M].南京:江苏教育出版社出版.2006:2

[4]曹锡章、宋天佑、王查乔.无机化学(上册)[M].高等教育出版社.1994:248

[5]毛建春、包朝龙.深度研究教材,把握教学过程[J].化学教学2010(3)74-76

本论文系江西省课题《培养学生变形能力的研究》的阶段性研究成果之一。课题编号:SRHX 2015-011。课题负责人:洪杰

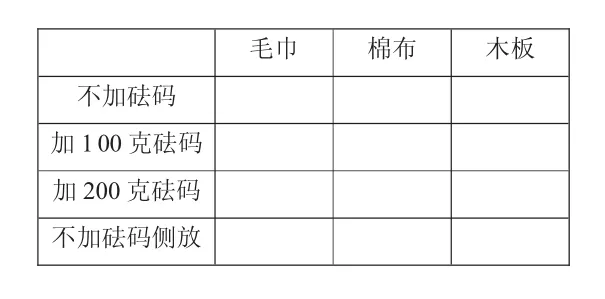

毛巾 棉布 木板不加砝码加100克砝码加200克砝码不加砝码侧放

对比这些实验数据,可以帮助学生很容易总结出滑动摩擦力在相同的表面上、相同质量的物体在不同粗糙程度的表面上以及和接触面积之间的大小关系,总结出压力和物体表面粗糙的关系,更好地揭示事物的本质,使教学效果事半功倍。可见,这样的教学费时不多,却效果明显,能有效帮助学生感受新知、突破教学难点,更能培养学生的观察思考能力,凸显学生的主体地位。

总之,实验是物理知识的主要源泉,也是物理学的基本研究方法。在大力提倡素质教育的今天,我们物理教师应重视实验教学的重要地位,做好演示实验,增加探究和对比实验,诱发学生积极思维,使学生善于思维、观察和分析,促进学生良好思维品质的形成,从而更好地落实新课改理念,使初中物理概念教学收到满意效果。

参考文献:

[1]红恒菊.新课标初中物理概念教学初探[J].理科考试研究.2014.2:62-63

[2]郭建南.如何让实验教学为初中物理课程扬帆起航[J].中学物理.2015.10:87-88