苏州桃花坞历史文化街区水系利用与景观改造研究

——以第二直河片区为例

2016-12-21肖湘东燕海南

肖湘东,燕海南,董 丽

(1.北京林业大学 园林学院,北京 100083;2 .苏州大学 风景园林系,江苏 苏州 215123)

苏州桃花坞历史文化街区水系利用与景观改造研究

——以第二直河片区为例

肖湘东1,燕海南2,董 丽1

(1.北京林业大学 园林学院,北京 100083;2 .苏州大学 风景园林系,江苏 苏州 215123)

苏州古城区河网密布,水源丰富,在水景观环境日益严重的今天,通过评估水质后改造水景,实现生态建设,以服务自然服务社会。现以苏州古城区水系中桃花坞第二直河南北方向河段为研究对象,希望通过调研与分析,对该处进行初步的水环境评价,再根据自然生态、文化传承与人的需求原则,进行后期的景观改造,达到改善环境,服务当地居民的目的。还通过对这一地区民生、民情以及环境现状的调查,结合古往今来桃花坞地区的历史渊源,对这一地区中沿桃花坞河及内城河一带进行生态、经济、人文3个方面的改造尝试,希望能从河道景观改造出发,对该地区的自然环境和人民生活状况起到一定的改善和提升。

桃花坞;水景观;生态研究;景观改造;苏州

我国传统城市的历史水系具有供水、调蓄洪水、交通运输、防火、改善城市环境、军事防御、躲避风浪、城市景观等功能。城市水系为城市提供了必需的生存资源。20世纪以来,由于使用方式不当,当代的城市水资源和城市水空间几乎同时出现了严重的问题。水系黑臭淤塞现象普遍,水系沿线空间衰败,城市水系的历史文化价值不但遭到破坏,而且逐渐失去了使用价值[1]。随着苏州社会的发展、经济水平的提高和环保意识的普及,历史水系越来越体现出其做为城市历史文化重要组成部分的重要地位,其不仅是宝贵的历史文化资源,也是宝贵的生态资源。苏州市桃花坞历史文化片区是苏州古城历史水系的核心区域,是综合改造的示范区,因此本研究从苏州桃花坞水系改造进行深入研究,桃花坞历史文化片区的改造在坚持“整体保护、局部恢复、重点整治、合理利用”的原则上,根据苏城全图的历史考证,恢复了街坊内的内城河与第二直河相连,形成与苏州古城区河道有机结合的水体系统。在改造中研究其生态水系构建、河道景观功能修复和水体水质持久维持等关键技术,通过技术集成解决示范区对高品质水环境和沿岸景观风貌的需求,在此基础上对其历史特征、发展和功用以及它在古代的城市规划、景观设计和城市特色形成上的重要性进行再认识,从而吸取有益的经验、教训,进一步再利用可以丰富我们的城市规划和设计的理论,重塑其新的时代意义,加速建设具有中国特色的现代化城市的进程研究。

20世纪60年代以来,麦克哈格、刘易斯等人士发起的环境规划运动引入了发展的哲学观,将生态的演进过程作为规划和设计基础[2]。在城市地区通过水系的线性空间特点来加强城市空间的生态连接性,河、沟、渠、湖、池等水体得到整体性连通,城市水生生态群落的空间得到扩大。国外城市水系治理的一个显著特点是通过水系景观建设使滨水地带成为城市的主轴线和重要的开放空间,充分展示城市滨水景观的活泼与自然。例如,80年代后,欧美城市废弃的滨水地带成为规划研究重点。如英国的苏州水乡居住区,在水系景观设计上,点线面结合,既有沿水系的“绿化长廊”,也有一些水文化主题公园;巴黎最重要的广场、建筑、花园、古迹等都是沿塞纳河两岸延伸排列,增进了滨水开放空间的活力;美国波士顿查尔斯河及邻近的公园则是城市最重要的公共开放空间;英国的工业革命故乡-曼彻斯特,其运河流域是工业革命历史时期曼彻斯特的命脉,是工业用地和码头最集中的地方,对运河的改造和再利用是老城更生最重要的线索,运河沿岸被分成若干段进行保护、改造和重建,按照各自的客观条件进行开发[3]。沿运河主要发展住宅、办公和部分商业文化设施;其从点到线,从线到面的城市更生策略就是逐步地在自由开发和多方相互适应中寻找一种共识和平衡[4]。

历史水系作为传统。城市的重要历史见证和城市特色,逐渐成为国内城市历史文化保护的重要对象。对国内来说对古城水系景观改造研究是比较新的课题。近年来,城市建设的推动使国内旧城区水系规划改造成为许多古城改造更加重视的方面,国内城市水系景观改造通常将水系整治与滨水开放空间同步规划建设,进行分段处理,上海的苏州河、无锡的老运河,常州运河段、成都府南河水系改造、南京秦淮河沿线改造、北京历史文化名城保护规划(历史水系保护规划)、天津海河沿线开发改造及城市水系整治、广州历史文化名城保护规划(历史水系保护规划)等均是如此[5]。如上海的苏州河水系治理项目,在明确每个河段功能定位的基础上,按不同的整治要求,将其分为西、中、东3个区段进行治理,并确定分步、分段治理目标,整治后焕然一新的滨水空间使我们深切感受到水系的魅力,实证与理论研究开始增多。理论研究方面如北京大学俞孔坚教授从生态、美学等层面,论述了维护土地生态过程完整性,河道水系连续性及自然形式的意义,强调以生态为主线的城市水系景观规划[6-7]。同济大学刘滨谊教授全面系统地阐述了城市滨水区景观规划设计的理论与方法,提出景观环境形象、环境生态绿化、大众行为心理是景观规划设计不容忽视的三要素,提出游憩行为、景观形态、环境生态是景观规划设计终极目标的三元论思想[8-9]。

苏州因水筑城、因水建房、因水成园、因水而行的特色水乡环境,构成了人与水、水与城及城与人之间和谐共生的关系。水景观是苏州最有代表性的古城风貌之一,苏州河道和水景观源远流长,为历代人民所称道:“自来言吴地者,称其水胜”[10]。因此河道景观一直列为苏州城市规划和建设的主要内容。

桃花坞片区是苏州古城风貌的缩影,街坊内现存的空间格局、街道水系、文物古迹、历史建筑等物质文化遗存均是苏州历史文化的最好载体,同时桃花坞片区还保留着昆曲、传统工艺、地方习俗等非物质文化遗存[11]。然而传承千年的苏州水乡古城却因社会和城市的发展而受到强烈的冲击,本文以苏州桃花坞水系调研与景观改造项目作为课题工作研究的基础,通过滨水环境的改善,使滨水区域更加具有吸引力,从而提升地区活力,并对苏州古城水系改造恢复的理念和方法进行进一步的探讨和研究。

苏州桃花坞水系调研与景观改造项目以苏州桃花坞第二直河片区如桃花坞下塘、尚义桥西街、宝成桥为例进行研究。其中第二直河南北方向长1 000 m左右,河道最宽处10 m左右,最窄处3 m左右。北端汇入苏州外城河,中部与桃花河垂直交汇,南端与苏州古城其他内城交汇,共同形成苏州内城河水系。

1 区域概况

桃花坞片区即今苏州市桃花坞大街及其周边地区,位于苏州古城区内,北临苏州护城河,南邻观前商业旅游区,西北方向邻近苏州火车站,待建轻轨4号线位于桃花坞片区西侧,东侧与北寺塔隔路相望。基地建筑类型多为当地居民住宅,北部有朴园、苏州名人馆等旅游文化建筑[12],基地周边区域分布有拙政园、狮子林、艺圃等多处古典园林。

2 现状调研

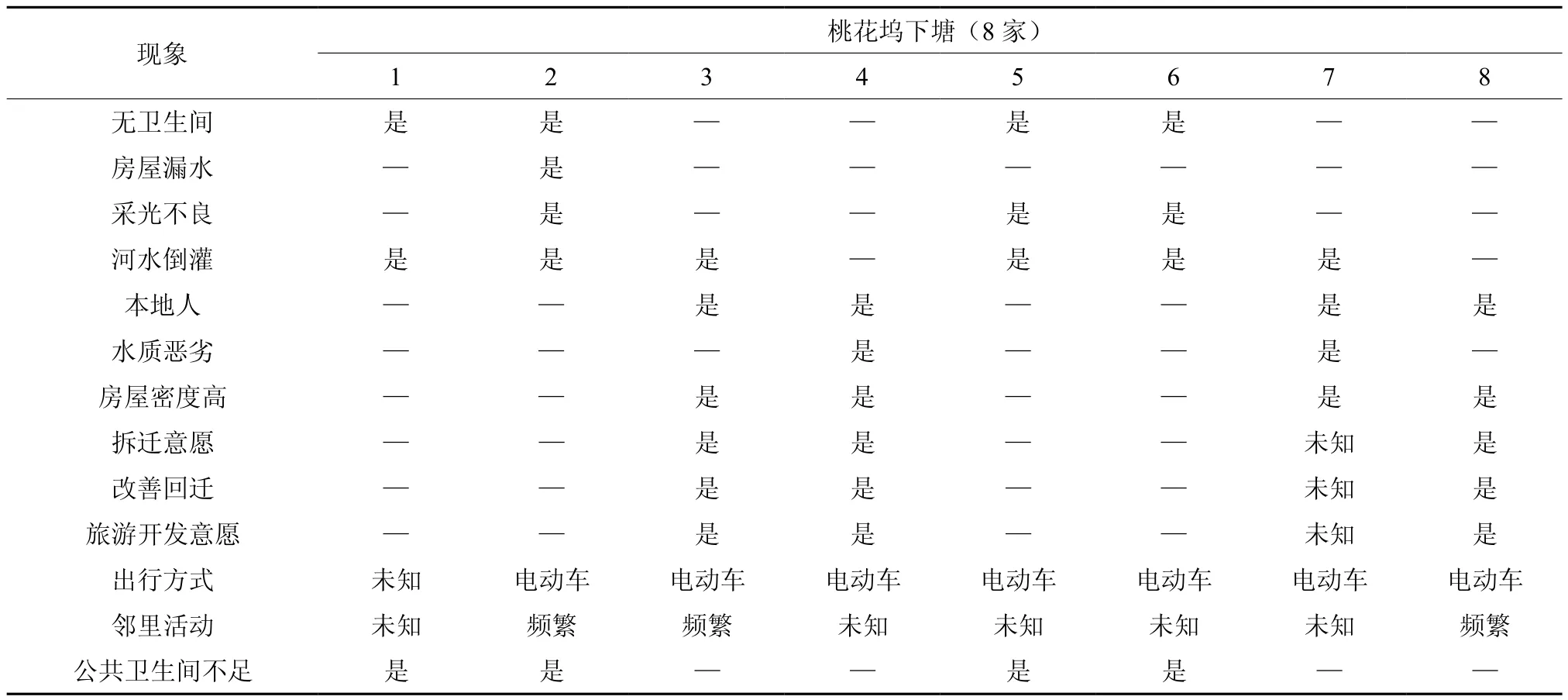

通过数次调查,我们了解到目前桃花坞第二直河片区存在的问题主要有3个方面(图1):

图1 场地现状分析Fig.1 Site analysis

(1)桃花坞第二直河片区地处苏州古城区地势最低处,而桃花坞大街以南的桃花坞下塘又处于整个桃花坞地区地势的最低点,基础设施非常薄弱,基本没有排污系统,每逢大雨季节,都是内涝的重灾区;房屋普遍比较破旧,缺乏排污设施;路面狭小,且受河道阻隔,居民出入不便,因此这一地区每逢下雨天,便首当其冲成为被淹区域。

(2)由于改造难度大、政府方面的原因,桃花坞第二直河片区目前是苏州市古城区唯一没有进行重新规划和整改的地区,大量的破旧房屋没有得到应有的修缮,房屋内部的设施更是非常不齐全,居住条件实属不堪。

(3)正是由于此地房屋条件较差,租金便宜,人员居住较为密集,绝大部分为经济情况较差的本地困难群体和外来租住人员,因此吸引了一大批外地打工者的到来,甚至有不少棚户私自违章搭建。居民凌乱狭窄的居所和周边脏乱差的现象,使得本来就拥挤的第二直河沿街密度更大、环境更加恶劣,与苏州整体风貌形成强烈反差。

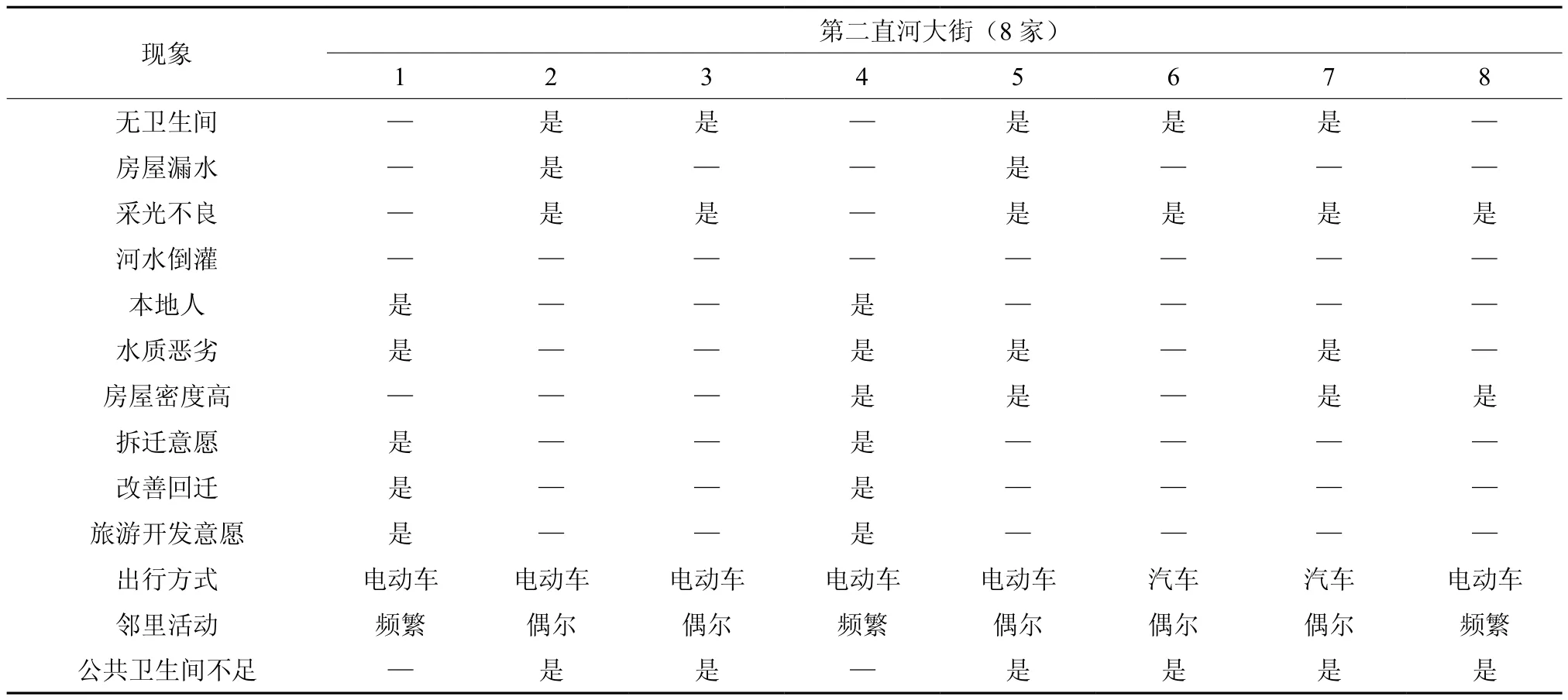

针对上述问题,课题组3人兵分3路,分别对桃花坞下塘、第二直河大街和尚义桥西街的23户人家进行走访调查。具体调查结果如下:(表1、表2、表3)

表1 尚义桥西街现状调查Table 1 Shangyiqiaowest street on-site investigationform

通过对桃花坞第二直河片区以上调查现状的分析,我们针对桃花坞下塘、第二直河大街以及尚义桥西街制定出3种解决办法,分别从生态、基础设施和人文历史传承3个方面对现有场地进行改造。具体改造方法是通过自主研发,取得“雨水就近入河”、“高透水性路面”、“软底土工河道”和“原生态蓄水池”的集成方案有效解决片区内的排水问题,形成桃花坞第二直河历史文化片区水系综合整治改造集成技术。同时,根据当时采访者的描述以及他们对桃花坞在解放初期鸟语花香的记忆,通过我们的改造设计让他们通过追溯历史寻觅到儿时美好的印记。

表2 第二直河大街现状调查Table 2 Dierzhihes treet on-site investigation form

表3 桃花坞下塘现状调查Table 3 Taohuawu Xiatangon-site investigation form

3 桃花坞下塘生态湿地改造

桃花坞下塘由于地势低洼,从古至今一直都是雨水泛滥的受害区,河水倒灌已经成为影响这一地区居民生活的主要因素[12]。通过查询苏州市活水工程的相关资料得知,本案中桃花坞下塘是桃花河第二直河历史文化片区的上游所在区域(图2)。

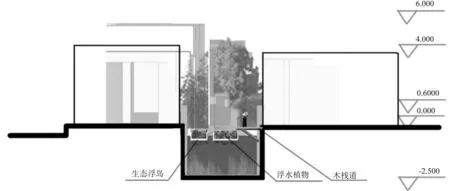

选择将此区域改造成为湿地首先是能使河水在流入桃花河之前经过生态湿地的层层滞留和过滤后利用一个原生态蓄水池来储存,若采用常规的社区水池做法,处理后的雨水会再次变质,无法达到净化水体的目的。原生态蓄水池其实质就是要求水景自身能形成一个生态平衡体系达到自净,同时尽量采用雨水补水达到节能的效果[13]。水体中的污染物质在通过雨水花园的过程中经过吸附、过滤、氧化、还原及微生物分解作用而逐步降解为可供动植物群落生长繁殖的养分。经过这几个过程处理过的水依序进入东西两个水池,将其净化之后再汇入桃花河第二直河下游,以此来改善桃花河的水质(图3)。

其次是因为此区域地势太低,容易发生河水倒灌,不适合建造普通房屋,而改造成湿地后,我们将悬挑结构的房屋建造于湿地外围,用廊架将各个居住单元相连接,来解决部分房屋灌水的问题[14-15];最后通过湿地的改建,在降低居住密度的同时可以提供附近居民亲近自然的休闲娱乐之处,既改善了环境又提高了生活质量(图4)。

图2 桃花坞下塘生态湿地平面图Fig.2 Taohuawu Xiatang ecological wetland plan

图3 桃花坞下塘原生态蓄水池效果图Fig.3 Taohauwu Xiatang ecological pool drawing

4 桃花坞第二直河桥大街景观改造

4.1 各类空间类型与绿化形式

第二直河水系空间周边区域各类空间有4类:建筑空间、景区空间、街边绿地、街道空间。其中活动空间包括:景区空间、街道空间、街边绿地等。景区空间内主要活动范围是朴园及苏州名人馆,朴园已被改造为商业场所如餐厅、茶馆等。街边绿地仅有一处,不能满足周边居民休闲娱乐的需求。居民临街而住,因此街道空间不仅具有交通功能,还成为居民日常活动的重要场所,如街头散步、交流、钓鱼、儿童嬉戏、小贩买卖、棋牌类等活动。第二直河周边区域的绿化形式可分为4类道路绿化、景区绿化、河道绿化、居住区绿化(图5)。

图4 桃花坞下塘生态湿地改造效果图Fig.4 Taohauwu Xiatang ecological wetland reconstruction drawing

图5 各类空间分析与绿化形式Fig.5 Various types of spatial analysis and green form

4.2 分析问题与解决方式

4.2.1 功能分区

在功能分区方面,现状主要分为水系空间北部展览区,南部水活力居住区。水域展览区缺乏必要的景观设施,各景点之间联系薄弱,内部交通流线缺乏人性考虑。水活力居住区街道狭窄、人车混杂、公共基础设施建设不足。北部水域展览区和南部水活力居住区,两者之间不能较好协调,甚至互相影响其正常功能。

针对水系空间的问题,研究改造方式为将场地分为三个区,分别是北部水域文化展览区、中部水街商业区、南部水活力居住区。北部加强朴园和名人馆等景点的景观管理,促进形成统一协调的水域文化景观片区。中部水街商业区,成为文化区和居住区的缓冲区。南部水活力居住区的景观设置主要服务于居民。

4.2.2 交通流线

在交通流线方面,现状水街街道宽窄不一,与河流结合形式多样,街景变化丰富,但缺乏系统规划,景点之间以及景点与居住区、水岸商业区之间缺少交通引导。道路畅通性差,各分区之间以及河流两岸交通联系缺乏。部分街道较窄且人车混行,存在安全隐患。

针对以上问题改造方式为根据现状具体情况重新规划水岸交通流线,对人行和车行流线分别进行考虑,最大程度减少人车矛盾。明确不同人流的来源和目的地,疏通道路流线,增加部分之间的联系和引导性。

4.2.3 活动空间

在活动空间方面,水岸休闲场所极度缺乏,导致居民占用道路空间,不仅影响交通通畅,也为居民的人生安全带来隐患。

针对以上问题改造方式为增加水岸街头绿地数量和趣味性休闲服务活动设施。沿河设置亲水活动空间,增设小码头、亲水平台等设施,将都市生活引向河岸,对河道周边建筑进行合理改造,使其成为开放式活动空间,供游客短暂停留,实现水岸互动,构建多样的滨水空间形态,达到水、绿地和都市功能的自然融合[16-17];注重滨水公共艺术的塑造,提高都市文化品位;打造多层次、多变化的滨水景观系统。

4.2.4 绿化形式

在公共绿化方面,水域空间的绿化形式分散,面积小多为点状,未形成点线面相互结合绿化系统。河道绿化少,多为河道两侧零星列植和野生自发形成的形式。居民盆栽种植可食用蔬菜或花卉等,但是种植呈自发性和散乱状,不能形成可观赏的景观,甚至占用公共空间,影响交通。

针对以上问题改造思路为增加面状绿地和线形绿地,与点状绿化连接,形成完整的绿化系统。河道绿化结合亲水空间设置不同的绿地形式,为游客营造多样的自然休闲氛围。居民区利用沿河空地,集中设置生产性小花园。

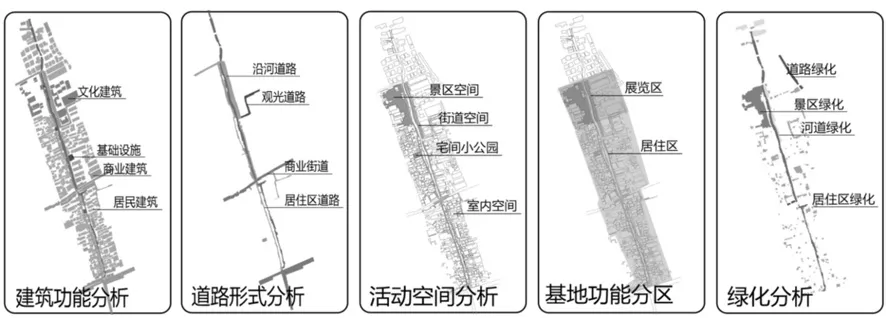

4.3 总体设计

4.3.1 设计定位

第二直河景观保护改造方案,要将整治环境与改善民生相结合,将传承文化与发展旅游相结合[12]。在尊重现状的基础上进行适宜的规划和设计,对河道进行合理改造,以达到净化水体,改善水环境,为当地人们提供舒适和谐的生活环境为目的,使该地区物质与非物质文化遗产相融合,历史文化与现代生活相融合,实现社会环境、自然环境、人文环境的协调统一。

4.3.2 合理规划

根据现状调研与问题分析,对桃花坞第二直河区域进行整体规划,在功能分区、交通流线、绿化形式、活动空间、便民设施,建筑功能,亲水空间设置等方面提出更加合理的规划方案。(图6)

图6 总体规划Fig.6 Master plan

4.4 细节设计

4.4.1 剖立面设计

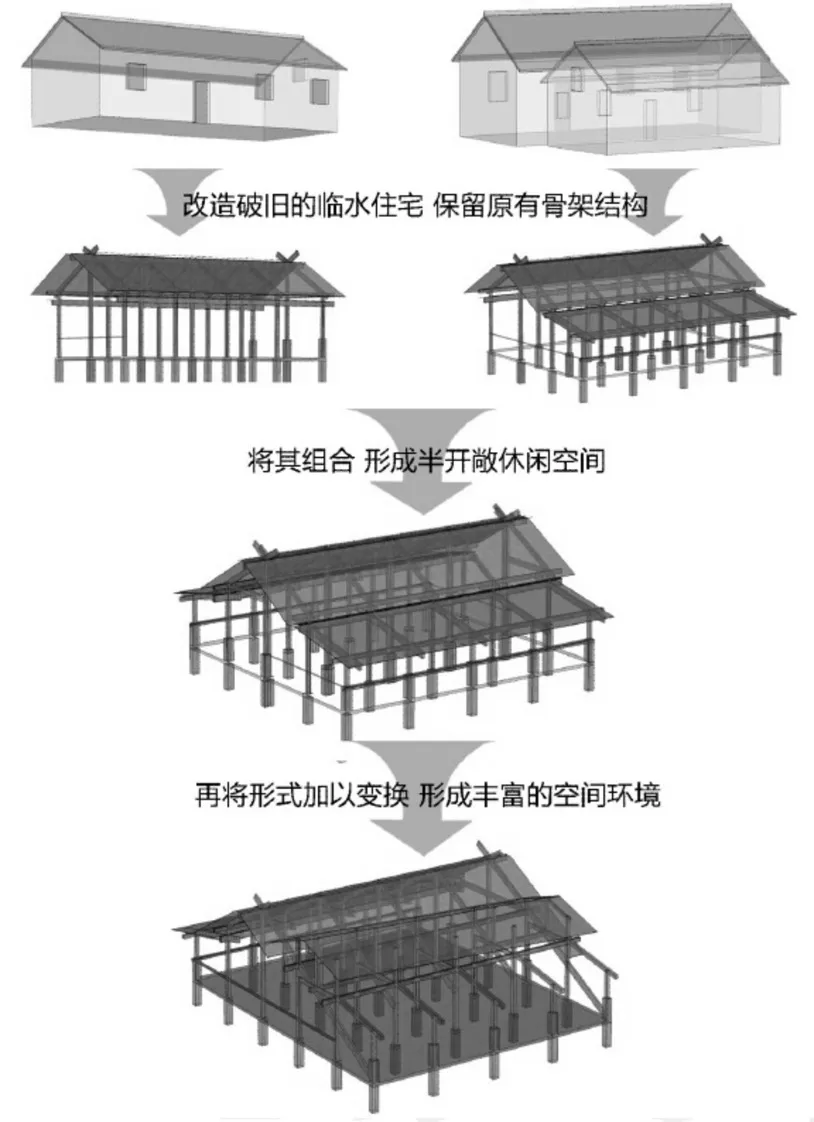

结合现状建筑、道路与河道的立面关系,进行景观改造主要有以下方式:建筑踢脚处沿街设置矮花池或花架,软化边界,丰富空间层次;将沿河围墙改为绿篱,保证安全性同时加强景观通透性;对于沿河建筑保留骨架,改造成半开敞的休闲停留区;沿河危房拆除,临水设立活动平台等(图7)。

本项目第二直河河道景观改造研究采用土工防渗膜做河底,土工防渗层主要采用0.15~0.2 mm 厚的HDPE土工防渗膜铺。HDPE土工防渗膜采用了加拿大索玛国际土工材料先进技术,特别适用于污水处置防渗工程中,其试验后测试证明其伸长量大,抗拉强度高,适应地基变形的能力强,软底河道结构实现了有机柔性膜料与无机刚性材料的完美结合,而其内部的柔性膜料主要起防渗作用,就好似轮胎的内胎一样;其外部刚性池壁和半刚性池底主要起抵抗水压力的作用, 好像轮胎的外胎一样。软底土工防渗膜河道刚柔相济,对地基的适应能力强,对地基承载力的要求低,非常适用于桃花坞区域承载力较弱的河道软土地基,而且能够最大限度地发挥不同材料的优良性能,达到经济实用、建造快速和大量节约投资的目的。

图7 第二直河大街剖立面设计Fig.7 Second river street pro fi le elevation design

4.4.2 建筑改造

本着节约能源绿色环保的理念,,对于破旧但骨架坚固性较好的建筑进行改造,实现废物利用。改造具体措施为拆除门窗墙体,保留建筑梁、柱、顶等骨架结构,增加现代建筑装饰元素,形成同时具有历史感和现代感的沿水半开敞空间,供游客临水停留休息,体验水乡古镇的历史的底蕴与现代的气息(图8)。

4.4.3 下沉广场与水上集市

现状交通流线混乱,采用立体交通的形式,解决人车矛盾。具体措施:拆除十字路口东南处的破旧建筑,为下沉广场提供平面改造空间,将单家桥改造成拱桥形式,增加桥面与水面的高差,提供竖向改造空间。在单家桥下层形成集市广场,为商贩提供商业活动场所,保证上层车行道路的通畅[18]。南北方向人流通过下沉广场连接,实现人车分流。河道宽阔处设置水上集市景点,与下沉广场连接共同形成商业集市区(图9)。

图8 第二直河大街建筑改造设计Fig.8 Second river street architectural reconstruction design

图9 下沉广场与水上集市Fig.9 Sunken plaza and water market

4.4.4 公共菜园

受到居民小菜地的启发,将水景驳岸区域设计为公共菜园,将驳岸现状的围墙拆除改为绿篱,扩大驳岸的宽度,靠近河岸处设置菜园和汲水点,方便灌溉。公共菜园景观节点,不仅提供给居民种植场地,也形成生产性景观,廊桥、小平台和游路的设置,为居民在此区域休闲娱乐提供了场所(图10)。

4.4.5 生态浮岛

人工生态浮岛是一种生长有水生植物或陆生植物的漂浮结构, 由于其独特的特点, 能够被应用于多种类型的滨水区, 且可以提供重要的生态功能。人工浮岛单元易于调整空间配置形式, 固定方式多样[19]。居住区南段河道设置栈道,与生态浮岛结合,为游览者营造独特的水乡景观,体验不同的水乡韵味(图11)。

图10 公共菜园竖向设计Fig.10 Public gardens vertical design

图11 生态浮岛Fig.11 Ecological island

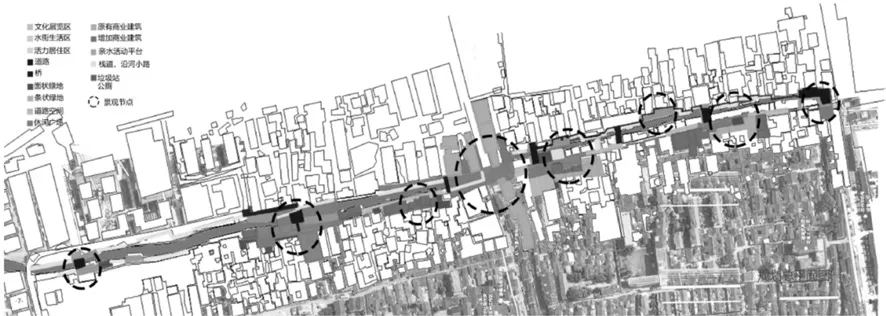

5 宝城桥中心活动空间改造

通过调查我们发现,宝城桥水街上房屋质量稍好,主要存在的问题是居住密度大,居民活动空间太少,交通比较不便利,因此我们采取的解决办法是在宝城桥最中心地带通过水岸房屋改造使其成为一个集商业、休闲、活动为一体的服务中心[20-21],并通过大量的屋顶绿化和沿河廊架为载体,在有限的空间里给人们营造更多的沿水活动场所,丰富周边居民的生活(图12)。

宝城桥中心活动街区除绿化场地外,机动车道采用高透水性路面和人行道及停车场、广场全部铺贴高效透水性预制混凝土人行道砖(20 cm×10 cm×8 cm),铺装采用的都是横向错缝铺砌。通过铺装实验研究,分析得出高透水性路面和高效透水砖具有很强的透水性,将雨水渗透到土壤,保持土壤水分,减少地表径流;具有很高的保水特性,下雨时大量吸收并保存水份,在太阳的照耀下可以慢慢蒸发,达到降低地表温度之功能;具有保留了土壤的渗透过滤属性, 对原有的生态物理环境影响较小;具有超强防滑性, 行走安全,符合国家绿色建材标准。本项目研究还发现透水性路面的内部构造是由一系列与外部空气相连通的多孔隙结构形成骨架, 同时又能满足路用强(行车荷载要求)和耐久性的路面铺装。它是实现硬化地面生态回归的重要措施。

图12 宝成桥街中心活动空间的规划设计Fig.12 Baochengqiao street center active space plan and design

6 讨论与结语

本研究旨在通过生态水系构建、城市降雨径流调蓄利用与面源负荷削减、河道景观功能修复和封闭水体水质持久维持等综合整治关键技术,经过技术集成,一方面解决启动区对高品质水环境的需求,另一方面为桃花坞片区的综合改造及同类型地区水环境的改善提供示范和技术支撑[22]。区域水环境的改善主要涉及3个方面的问题:第一,水系结构如何构建;第二,水资源如何配置;第三,水质如何维持。这三个方面的关系不是孤立的,而是相互影响的。

区域水系的构建,应该加强水体的自净功能,在本次研究中我们设计研究桃花坞片区水体的自循环,通过包括第二直河及附近点线面状水体的沟通让水具备动力学条件,从而通过水体的动力学调控使水自循环从而达到水体自净化的目的,这在桃花坞历史文化片区中唐寅故居文化区的双荷花池示范工程中已经得到实现;研究还考虑以雨水利用为主、外围河道引水为补充,实现多水联调、循环利用和节约高效的理念;利用增设连续砂滤作为封闭水体的辅助水质改善措施,同时其也可以作为水动力调控的动力措施实现水质维持的稳定性和安全性,通过以上措施实现其水系营造与水质维持的研究目标,满足了城市生态环境用水的需求[22]。本研究还将生态河道、浅滩湿地与植物配置、生态浮岛、公共菜园等生态综合整治技术加以应用,构建了多姿多彩体现生态和谐的人文景观。

本研究通过从生态、商业、居住环境等方面一系列的改造,解决了桃花坞社区房屋质量差、河水水质恶劣、河水倒灌、居民密度大、活动空间缺乏等现存问题,提高了当地居民的生活质量,解决了积压多年的环境问题,同时也让桃花坞这一历史文化名区增添了一股新鲜的文化气息,解决历史文化与现代化发展之间的矛盾[23-24]。对待古镇改造设计,全盘复古,全盘拆除都不是景观设计的正确方式,如何将两者相结合、相协调是现代景观行业应该深入探讨和研究的重要内容。

[1]叶 炜.中国城市历史水系的保护与利用初探[J].城市,2006(2):37-39.

[2]Michael Hough.City form and natural process:towards a new urban.Vernacular[M]. NY: Van Nostrand Reinhold Company.Inc,1984:74-76.

[3]DewayneL.Ingram.BasicPrineiPleofLandseaPeDesign[Ml.UF/IFASPublieation,2003:26-27.

[4]戴锦辉,TAI KAM FAI.曼彻斯特城市更生-曼城水系的再利用[J].城市建筑,2005(2):77-78.

[5]杨玉培,林 农.绿化、文化与水系风景的共融——成都市府南河环城绿化规划设计研究[J].中国园林,2000,16(4):42-45.

[6]俞孔坚.景观文化生态与感知[M].北京:科学出版社,2000.

[7]俞孔坚,李迪华,韩西丽.论/反规划[J].城市规划,2005(9):64-69.

[8]刘滨谊.城市滨水区景观规划设计[M].南京:东南大学出版社,2006.

[9]刘滨谊.现代景观规划设计[M].南京:东南大学出版社,1999.

[10]张 璋.苏州桃花坞·老城改造如何让古老文化生辉关[EB/OL].http://culture.gmw.cn/2012-04/11/content_3941005.htm.

[11]柯继承,明代之前苏州桃花坞园林名胜考[J].苏州大学学报,2005, 9(3):98-99.

[12]曹勤良,王 栋.桃花坞历史文化片区综合整治保护利用关键技术集成应用研究与示范工程项目工作总结报告[R].苏州市桃花坞建设发展有限公司,2014:4-5.

[13]关进平,张 伟,佘济云.区域生态足迹计算及可持续发展能力评价——以万泉河流域为例[J].中南林业科技大学学报,2012, 32(4):106-107.

[14]俞绳方.论苏州城的水景观及其规划构思[J].城市规划,1991(4): 51-54.

[15]吴庆洲.中国古代城市水系[J].华中建筑,1991(02):55-61.

[16]赵英魁,王丽丹,王柄荃.沈阳百里环城水系滨水区更新策略[J].规划师,2008(24):1, 44-47.

[17]曹琮如.苏州市桃花坞历史文化创意产业园区项目可行性研究报告(R).苏州中咨工程咨询有限公司,2010:2-3.

[18]李 彤.城市水景空间环境基础研究[M].同济大学出版社,1996,124-127.

[19]蒋丽娟,佟金权,易心钰.浮床栽种木本植物对人工湿地污水的净化效果[J].中南林业科技大学学报,2012,32(12):20-21.

[20]张春华.城市滨水空间景观研究[J].泰州职业技术学院学报,2001(1):18-21.

[21]苏州市地方志编纂委员会.苏州市志[M].江苏人民出版社,1995,132-138.

[22]陈习庆,黄 晨,丁永伟,等.苏州市唐寅故居文化区水体水系营造与水质维持技术方案研究[J].江苏水利,2012(11):12-14.

[23]贾淑颖,于一凡,宫明军,等.城市河道景观设计的和谐宜居理念应用[J].时空探微,2011(5):52-54.

[24]邹卓君.城市形态演变与城市水系动态关系探讨[J].规划师,2003(2):87-89.

Water system research and landscape reconstruction Taohuawu historical and cultural district in Suzhou city

XIAO Xiang-dong1, YAN Hai-nan2, DONG Li1

(1. College of landscape Architecture, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China;2. Department of landscape Gardening, Soochow University, Suzhou 215123, Jiangsu, China).

The river network of ancient city in Suzhou is dense, source of water is abundant, and the water landscape environments is increasingly serious today, by evaluating the water quality and design waterscape, realize the ecological construction, to serve the nature and the society. Now select north-south direction second branch of the Taohuawu river in the ancient city of Suzhou River as the research object, hope through research and analysis, preliminary evaluate the water quality, according to the principles of natural ecology, cultural heritage and the need of human, design the landscape, to improve the environment and achieve the aim of servicing local residents.This article through to the region of the people and the environment present situation investigation, combined with the history through the ages Taohuawu Region, for the region along the Taohuawu river and inner city river in ecological, economic and cultural three aspects of reform attempts, hope to be able to start from river landscape change, for the region’s natural environment and the improvement of people’s living conditions.

Taohuawu; water landscape; ecological study; landscape reconstruction; Suzhou

S788.2;S718.57

A

1673-923X(2016)12-0140-11

10.14067/j.cnki.1673-923x.2016.12.024

http: //qks.csuft.edu.cn

2015-12-15

苏州市科技局项目,桃花坞历史文化片区综合整治保护利用关键技术集成应用研究与示范工程(SS201101)

肖湘东,副教授,博士研究生

董 丽,教授,博士生导师;E-mail:dongleah@yahoo.com.cn

肖湘东,燕海南,董 丽.苏州桃花坞历史文化街区水系利用与景观改造研究——以第二直河片区为例[J].中南林业科技大学学报,2016, 36(12): 140-150, 156.

[本文编校:文凤鸣]