长江口及毗邻海域三疣梭子蟹种群生物学特征及与环境的关系

2016-12-20金显仕单秀娟

袁 伟,金显仕,单秀娟

( 1. 中国海洋大学 水产学院,山东 青岛 266003; 2. 中国水产科学研究院 黄海水产研究所,海洋可捕资源评估与生态系统实验室,山东省渔业资源与生态环境重点实验室,山东 青岛 266071 )

长江口及毗邻海域三疣梭子蟹种群生物学特征及与环境的关系

袁 伟1,2,金显仕1,2,单秀娟2

( 1. 中国海洋大学 水产学院,山东 青岛 266003; 2. 中国水产科学研究院 黄海水产研究所,海洋可捕资源评估与生态系统实验室,山东省渔业资源与生态环境重点实验室,山东 青岛 266071 )

根据2006年6月、8月和10月在长江口及其毗邻海域三疣梭子蟹底拖网资源调查资料,分析此区域三疣梭子蟹生物量和资源密度的分布特征及其与环境因子的关系。分析结果表明,三疣梭子蟹主要分布在N 31°~33°之间的海域,其生物量和资源密度在调查中有明显的变化,10月最高,8月次之,6月最少;种群组成中的雌雄比季节性变化明显,6月,雌性个体占优,之后雌雄比趋于相等,至10月,两者比为1∶1;头胸甲宽和体质量呈现幂函数的关系,7—9月是三疣梭子蟹体质量增长最快的时期;在所得环境因子中,溶解氧和NO2是影响三疣梭子蟹分布的最为重要的环境因子。与20世纪90年代数据相比,三疣梭子蟹的资源量有了一定的恢复,这可能与增殖放流和生态环境的改善有关。

三疣梭子蟹;生物量;密度;环境因子;相关性

长江口水域独特的地理环境条件已成为多种鱼、虾、蟹类的繁殖、育肥及仔幼鱼的生长场所,同时也是洄游性鱼类的重要通道。但近年来,由于渔业资源的过度开发利用,长江口水域的渔业资源呈持续退化趋势,如生态系统内部优势种交替频繁,个别种群衰退,甚至枯竭[1-2];种群内部结构变化,个体变小,性成熟提前;生命周期长、营养级别高的优质品种逐渐被生命周期短、营养级低的品种替代等[3-4]。三疣梭子蟹(Portunustrituberculatus)是长江口海域经济价值较高、群体数量较大的重要渔业对象,20世纪八九十年代,浙江省的三疣梭子蟹产量约5×104t。随着捕捞技术及捕捞工具的不断进步,三疣梭子蟹在渔业资源中的地位越来越重要。目前国内对其研究主要集中在养殖技术、生殖习性、育苗繁殖、毒性生理、分子生物学等方面[5-9],较少研究涉及三疣梭子蟹的增殖放流、洄游分布及群体组成[10-11],尚无长江口海域三疣梭子蟹分布与环境的研究。笔者就2006年长江口及毗邻海域三疣梭子蟹的生物学特征、资源密度的分布特征及其与周围环境的关系进行了分析,以期为探索其资源数量变动规律,制订繁殖保护措施,合理利用其资源提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 调查海域及工具

调查时间分别为2006年6月、8月和10月,调查海域位于长江口E 122°~125°、N 28°~33°附近海域,总面积约18 000 km2。调查船为“北斗”号,底层拖网网目836目×20 cm,囊网网目2.4 cm,网口平均宽度为21.7 m,拖速约3.0 kn,拖网时间为1 h,每网的扫海面积为0.12 km2,调查站位见图1,同时现场用美国海鸟公司的多参数分析仪测定了水深、温度、盐度、溶解氧、pH、Si、NH3、NO2、NO3、P环境要素的数据。

1.2 现存资源量估算计算公式

三疣梭子蟹的现存资源量按下式计算[12]:

(1)

式中,N为调查海域三疣梭子蟹现存资源量(t),Di为i站位的资源密度(t/km2),Ai为i站位的面积(km2)。

式中,di为i站位的资源密度指数(t/h),ai为i站位每小时扫海面积(km2/h),E为逃逸率,为0.75。

图1 调查站位

1.3 数据处理

生物量和资源密度的平面分布图用SURFER软件绘制,三疣梭子蟹与环境因子(包括水深、温度、盐度、溶解氧、pH等)的相关性分析用SPSS软件。

2 结 果

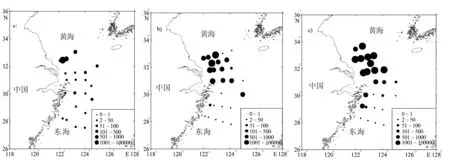

2.1 生物量的分布

长江口及其邻近海域三疣梭子蟹的生物量分布在不同月份之间有显著的变化,6月份调查站位的平均生物量仅为3.15 kg/km2,8月份增至17.19 kg/km2,10份最高,为97.57 kg/km2(图2)。由图2可知,三疣梭子蟹生物量高分布区位于长江口以北的长江口渔场,在浙江沿岸亦有一定的分布。

2.2 栖息密度的分布

三疣梭子蟹资源密度的分布趋势与生物量相同,在6月零星分布,8月和10月分布比较集中。6月的出现率很低,为31.8%,主要分布在N 32°~33°海域,栖息密度最高值和最低值分别为1200 只/km2和17只/km2,平均栖息密度为78只/km2。在8月的出现率较高,为55.5%,分布区域与6月相比,没有明显变化,主要分布在N 32°~33°海域,栖息密度最高达16 000 只/km2,平均栖息密度为303只/km2。三疣梭子蟹10月的出现率最高,为65.5%,分布主要集中在E 122°~124°、N 29°~33°海域。栖息密度最高达16 500只/km2,平均栖息密度为1806.3只/km2,其中有10个站位的栖息密度大于1000只/km2,占出现三疣梭子蟹站位的52%,在10月份已经形成了一定的资源量和可捕捞量(图3)。

图2 长江口及毗邻海域三疣梭子蟹的生物量分布(kg/km2)a,2006年6月;b,2006年8月;c, 2006年10月.

图3 长江口及毗邻海域三疣梭子蟹资源密度分布(只/km2)a:2006年6月;b:2006年8月;c: 2006年10月.

2.3 群体组成

2.3.1 头胸甲宽、头胸甲长和体质量的组成

2006年6月、8月和10月共获得三疣梭子蟹600尾,三疣梭子蟹群体头胸甲长为17~105 mm,平均头胸甲长(59.3±20.1) mm;头胸甲宽为35~203 mm,平均头胸甲宽(122.5±39.8) mm;体质量为6~389 g,平均体质量(141.8±110.6) g(表1)。

表1 三疣梭子蟹头胸甲长、头胸甲宽、体质量的变化

6月份三疣梭子蟹头胸甲宽51~117 mm,平均头胸甲宽为(82.9±18.1) mm,平均体质量为(35.8±22.4) g。以10 mm为一个分级单位,优势头胸甲宽组为70~90 mm,占总个体的50%;头胸甲宽大于100 mm的个体数量比较少,占22.7%。雌雄比为13∶9,雌性和雄性个体头胸甲宽平均为82.9 mm和82.88 mm,两者相差无几,平均体质量分别为37.1 g和34.2 g。8月份的平均头胸甲宽为(112.9±36.2) mm,平均体质量为(120.1±88.8)g。头胸甲宽大于100 mm的个体数占总数的36.1%,优势头胸甲宽组为120~160 mm,占45.8%;其中雌雄比为17∶19。10月份三疣梭子蟹的平均头胸甲宽为(146.7±31.7) mm,平均体质量为(204.7±114.2) g。头胸甲宽大于100 mm的个体数占总数的99%,其中头胸甲宽100~120 mm占总个体的27.6%,头胸甲宽120~160 mm占24.1%,头胸甲宽160~180 mm占25.8%,头胸甲宽180 mm以上占18.9%。其中雌雄比约1∶1。

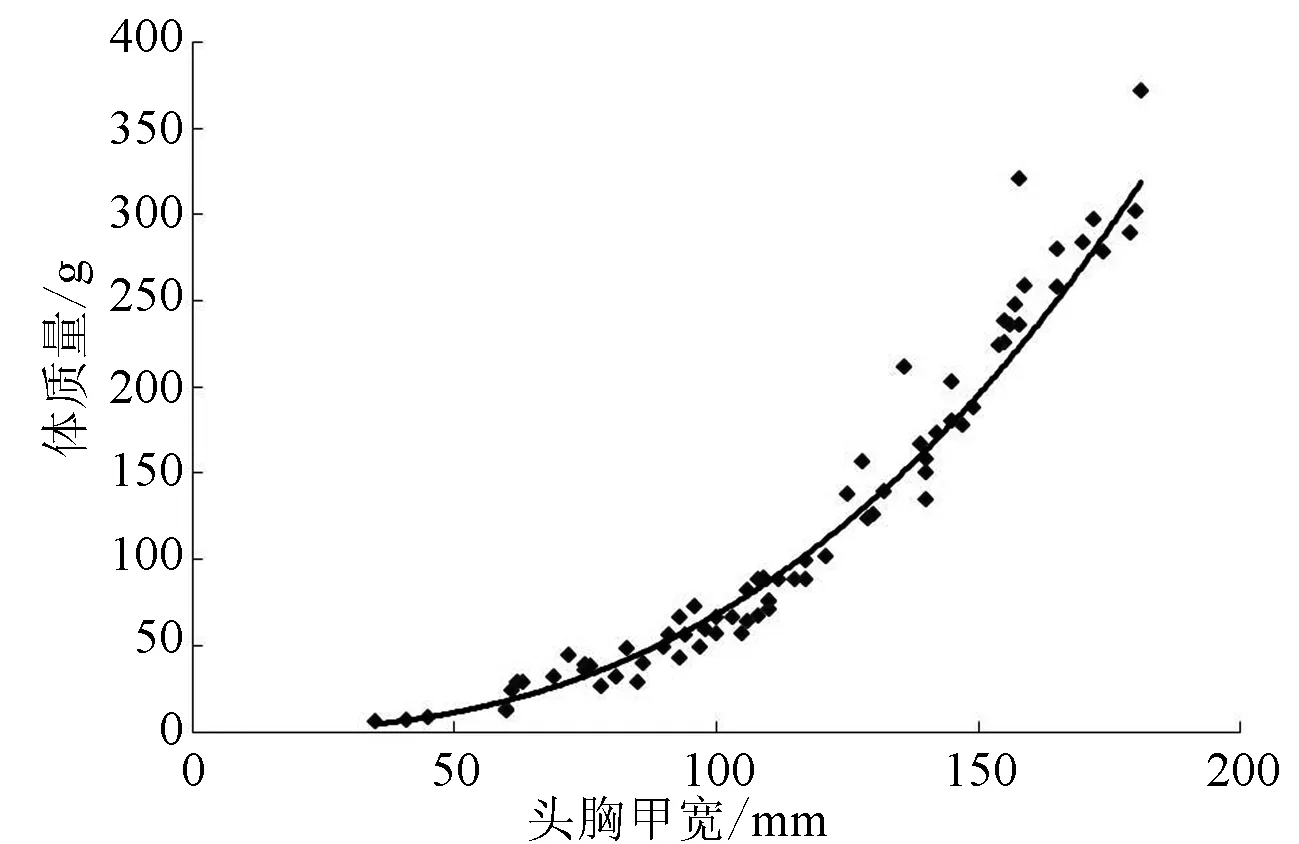

2.3.2 三疣梭子蟹的种群组成分析

调查海域三疣梭子蟹个体大小体质量变化显著,6月份平均头胸甲宽为(82.9±18.1) mm,平均体质量为(35.8±22.4) g;8月份平均头胸甲宽增长为(112.9±36.2) mm,平均体质量为(120.1±88.8) g;10月份,三疣梭子蟹生长更加快速,其平均头胸甲宽增长为(146.7±31.7) mm,平均体质量为(204.7±114.2) g。邓景耀[10]曾绘出头胸甲宽和体质量的生长曲线,发现生长曲线存在一个拐点,拐点在8月中旬,拐点前后各一个半月即7—9月是梭子蟹体质量增长最快的时期。长江口毗邻海域的三疣梭子蟹生长季节性变化比较明显,特别是体质量快速增加,8月份的平均体质量已是6月份的3.35倍。

研究还发现,三疣梭子蟹群体的雌雄比亦发生季节性变化,6月份雌性个体数量大于雄性个体,8月份雄性个体数量所占比例增大,到10月份,雌雄个体数量已经基本相当,这种雌雄比的变化,可能与三疣梭子蟹的繁殖生长有关。邓景耀[10]对渤海的三疣梭子蟹研究后发现,在生殖季节的4—6月,近岸浅水产卵场的雌性个体占绝对优势,一般可达80%~90%,而7—11月近岸当年生梭子蟹的性比大体相当。但宋海棠等[8]分析浙江北部海域的三疣梭子蟹生殖习性后认为,4—7月是其生殖季节,雌性个体明显多于雄性个体,到9—10月份成蟹交配盛期,雄蟹多余雌蟹,刚变态为梭子蟹,其雌雄比接近,由于其生殖活动有交配和产卵两个阶段,交配盛期雄性个体多于雌性,而产卵期雌性多于雄性。

邓景耀[10]根据渤海数据,拟合出三疣梭子蟹长度和体质量的关系方程:m♀=0.003L2.7012和m♂=0.004L2.5992,其雌性个体和雄性个体的方程基本一致,与本文得出的结果很接近,表明三疣梭子蟹在生长过程中,其体长和体质量的关系呈现幂函数的关系,因所调查区域、调查时间、取样方法等各种因素的影响,函数方程式的系数有一定的差异。

2.3.3头胸甲长、头胸甲宽和体质量的关系

三疣梭子蟹头胸甲长与头胸甲宽为乘幂的关系,其方程式为y=0.4951x0.9871,r2=0.9815。其头胸甲长随头胸甲宽的增加而增加。

考虑到三疣梭子蟹的雌雄差别较大,对雌性个体和雄性个体与体质量的关系分别进行分析(图4、图5),雌性个体的头胸甲宽与体质量的关系式与雄性个体的基本相同,呈幂函数关系,用m=aLb曲线拟合得出以下方程式:

m♀=0.003L2.7012r2=0.9631

m♂=0.004L2.5992r2=0.9647

图4 三疣梭子蟹雌性个体头胸甲宽与体质量的关系

图5 三疣梭子蟹雄性个体头胸甲宽与体质量的关系

2.4 现存资源量的估算

利用俞存根等[11]估算蟹类现存资源量的计算公式,求得所调查海域2006年6月、8月、10月三疣梭子蟹的现存资源量分别为56.7、309.4、1756.3 t。

必须说明的是,由于本次调查海域相对偏外,只调查3个月,因此,部分三疣梭子蟹不在调查范围内或调查时间与其资源量高峰期相错开,如三疣梭子蟹秋季旺汛中心渔场主要分布在E 123°以西的佘山、花鸟、嵊山等海域[2],故而评估出的三疣梭子蟹资源量要比实际资源量偏低。

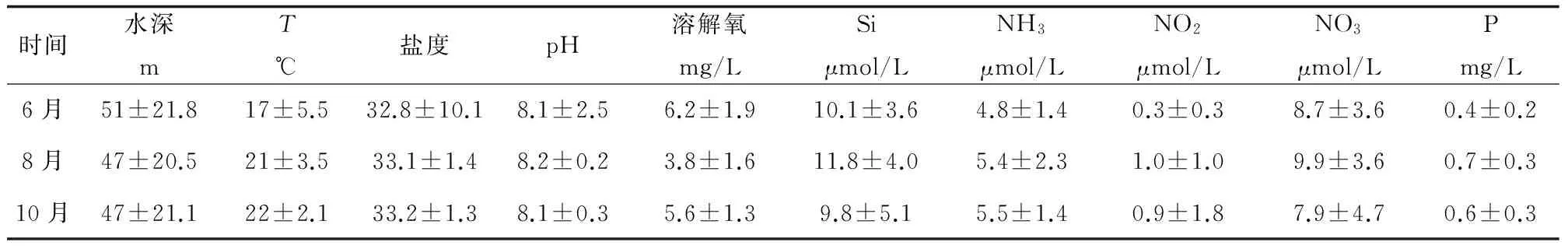

2.5 三疣梭子蟹的分布与环境因子的关系

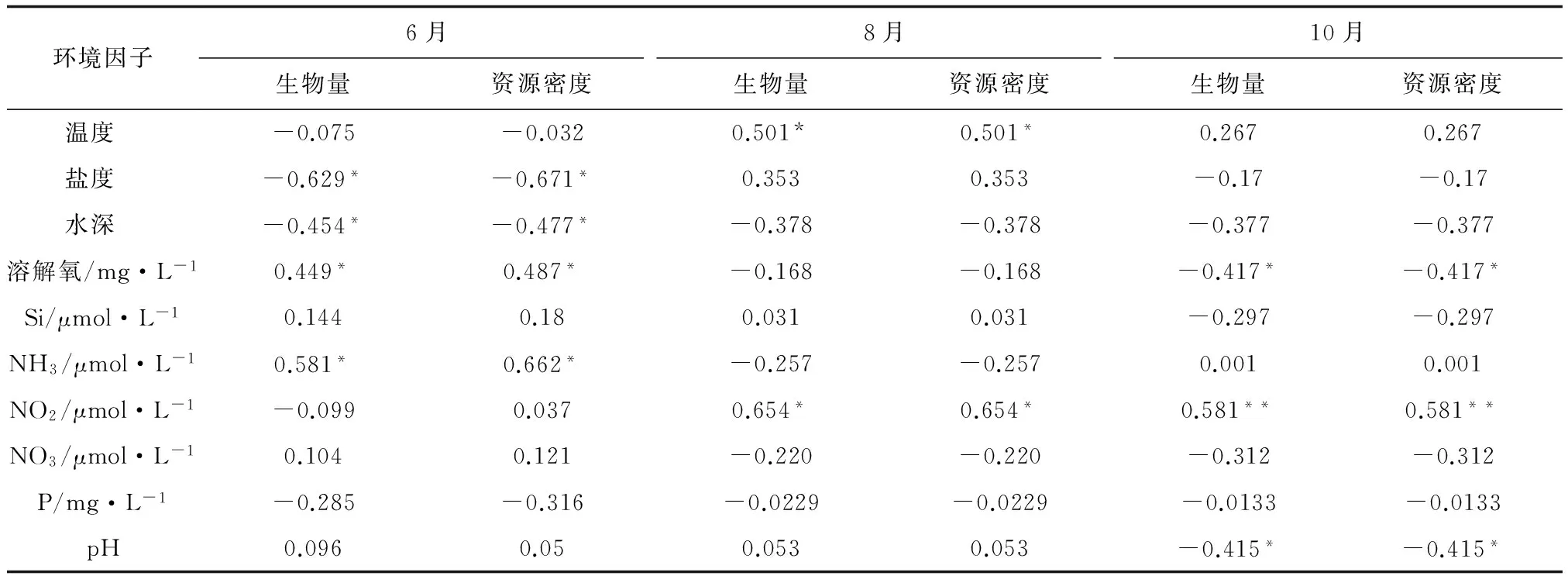

环境因子包括水深、底层温度、盐度、溶解氧、pH、Si、NH3、NO2、NO3、P(表2),对三疣梭子蟹和环境因子进行相关分析,结果见表3。

通过SPSS软件的分析,三疣梭子蟹的资源密度和生物量与各环境因子的皮尔森相关性有所不同:6月,资源密度和生物量与盐度、水深、溶解氧和NH3的相关性显著,其中与盐度和水深为负相关(r=-0.045和-0.477,P<0.05),与NH3为正相关(r=0.581和0.662,P<0.05);8月,资源密度和生物量与温度和NO2是显著的正相关关系,其相关系数分别为0.501和0.654(P<0.05);10月,三疣梭子蟹与NO2的相关关系达到极显著的相关水平(r=0.581,P<0.01),与溶解氧和pH的关系为显著的负相关关系(r=-0.417和-0.415,P<0.05)。

表2 2006年长江口调查海域各环境参数

表3 生物量和栖息密度与环境因子的相关性(皮尔森相关性)

注:*P<0.05,**P<0.01.

在不同月份,对三疣梭子蟹的资源密度和生物量影响较大的环境因子有一定的差异:6月影响较大的环境因子较多,分别是盐度、水深、溶解氧和NH3;8月仅有温度和NO2;10月为NO2、溶解氧和pH。综合考虑,溶解氧和NO2是影响三疣梭子蟹最为重要的环境因子。

3 讨 论

3.1 生物量和丰度的分布

三疣梭子蟹属于近岸种,为地方性营底栖生活的种群,游泳能力较弱,不做长距离洄游,深秋时,只做短距离移动,在离岸稍远的水域即可越冬。三疣梭子蟹一般在10 m以下的浅水区、靠近河口附近的水域进行繁殖,当年的幼蟹和越年蟹基本在近岸水域索饵,直到深秋近岸水温不断下降才开始向较深水域移动。

2006年长江口及其毗邻海域三疣梭子蟹呈较强的季节性分布,在所调查的6月、8月和10月中,6月份生物量和栖息密度均最低,其次是8月份,10月份达到最高值,为97.57 kg/km2和1806.3只/km2。三疣梭子蟹主要分布在N 31°~33°海域,浙江沿岸舟山群岛附近也有零星的分布。这种季节变化的原因除了与三疣梭子蟹的繁殖和生长特性有关外,也可能受东海区现行的伏季休渔制度的影响。每年6月16日至9月15日为东海区的休渔期,经过3个月的休渔,海洋生物资源得到了有效的养护,因此10月份的资源量指数达到最大值。

因为三疣梭子蟹每年洄游,5—6月在舟山渔场、长江口渔场浅海区,形成产卵期和产卵场;8—9月近海水温上升,外海高盐水向北推进,三疣梭子蟹群体北移至长江口渔场、吕泗渔场、大沙渔场;10月份以后,沿岸水温逐渐下降,群体开始自北向南,自内侧浅水区向外侧深水区作越冬洄游[3]。所以三疣梭子蟹的季节变化还可能是因其种群的产卵洄游、索饵洄游以及越冬洄游所致。

6月、8月、10月三疣梭子蟹的现存资源量分别为56.7、309.4、1756.3 t。10月在调查海域已经形成了一定的规模。与往年相比(表1),长江口及其毗邻海域三疣梭子蟹的资源得到一定恢复,1998年8月和11月平均生物量分别为3.86 kg/km2、46.86 kg/km2,2006年8月和10月已经达到17.19 kg/km2和97.57 kg/km2。

20世纪90年代以来,随着蟹笼作业的兴起,东海蟹类资源开发利用不断得以重视,并加大其开发力度,蟹类产量逐年上升,渔业主管部门也十分关注该海域蟹类资源潜力和合理利用问题,一方面开展三疣梭子蟹的增殖放流工作,促进自然资源的恢复;另一方面积极改善渔业和海洋生态环境。以上措施的实施,在一定程度上保证了三疣梭子蟹的资源得到一定的恢复。

3.2 三疣梭子蟹分布与环境因子的关系

通过皮尔森相关分析,发现栖息密度和生物量与某些环境因子(水深、温度、盐度、pH、溶解氧、Si、NH3、NO2、NO3、P)的关系在不同月份表现不同。在每个月份都有多个环境因子影响着栖息密度和生物量的变化,这说明并不是单个环境因子,而是几个环境因子的组合共同影响三疣梭子蟹的分布。综合6月、8月和10月的相关系数(表2),发现溶解氧和NO2是影响三疣梭子蟹最为重要的环境因子。10月,NO2与三疣梭子蟹的分布呈极显著的正相关关系(P<0.01)。6月份,溶解氧与三疣梭子蟹的关系为显著正相关,但是在10月份,却变化为显著负相关,出现截然相反的结果。

俞存根等[12-13]认为,三疣梭子蟹属于近岸种,能够适应较低的温度和较广的盐度范围,具有温水种的特征,显示出对低温有较强的适应性,较低的水温不是影响其数量变化的制约因子。而夏秋季不同,由于较高的水温,对温水种而言,较高的水温对温水种有一定的制约作用。郑元甲等[3]认为,三疣梭子蟹的分布与水温、盐度、底栖生物的关系密切,对水温的要求比对盐度的要求更为严格,适温下限为12 ℃,而且水温是支配三疣梭子蟹洄游分布的主要因素之一。本文通过调查数据并未分析出水温与三疣梭子蟹的直接关系,原因可能是统计的数据不够多。参考文献:

[1] 俞存根,宋海棠,姚光展.东海大陆架海域蟹类资源量的评估[J].水产学报,2004,28(1):41-46.

[2] 宋海棠,丁跃平,许源剑,等.东海大陆架海域经济蟹类种类组成和数量分布[J].海洋与湖沼,2006,37(1):53-60.

[3] 郑元甲,陈雪忠,程家骅,等.东海大陆架生物资源与环境[M].上海:上海科学技术出版社,2003:742-764.

[4] 徐兆礼,王云龙,白雪梅,等.长江口浮游动物生态研究[J].中国水产科学,1999,6(5):55-58.

[5] 李鹏飞,刘萍,李健,等.莱州湾三疣梭子蟹的生化遗传分析[J].海洋水产研究,2007,28(2):90-96.

[6] 孙颖民,闫愚.三疣梭子蟹的幼体发育[J].水产学报,1984,8(3):219-226.

[7] 姜卫民,孟田湘,陈瑞盛,等.渤海日本蟳和三疣梭子蟹食性的研究[J].海洋水产研究,1998,19(1):53-59.

[8] 宋海棠,丁跃平,许源剑.浙江北部近海三疣梭子蟹生殖习性的研究[J].浙江水产学院学报,1988,7(1):39-46.

[9] 孙颖民,宋志乐,严瑞深,等.三疣梭子蟹生长的初步研究[J].生态学报,1984,4(1):57-64.

[10] 邓景耀.渤海三疣梭子蟹的生物学[G]∥甲壳类动物学会.甲壳动物学论文集.北京:科学出版社,1986:77-85.

[11] 俞存根,宋海棠,丁跃平,等.浙江近海虾类资源量的初步评估[J].浙江水产学院学报,1994,13(3):149-155.

[12] 俞存根,宋海棠,姚光展,等.浙江近海蟹类资源合理利用研究[J].海洋渔业,2003,25(3):136-141.

[13] 俞存根,宋海棠,姚光展.东海大陆架海域虾蟹类资源量的评估[J].水产学报,2004,28(1):41-46.

PopulationBiologyandRelationshipwithEnvironmentalFactorsofSwimmingCrabintheChangjiangRiverEstuaryandAdjacentWaters

YUAN Wei1,2,JIN Xianshi1,2,SHAN Xiujuan2

( 1.Fisheries College, Ocean University of China, Qingdao 266003,China; 2. Key Laboratory for Sustainable Development of Marine Fisheries,Ministry of Agriculture, Key Laboratory for Fishery Resources and Eco-environment, Shandong Province (FRES), Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, Qingdao 266071, China )

The biomass and density and relationship with environmental factors were studied in swimming crabPortunustrituberculatusin the Changjiang River estuary and adjacent waters based on the data collected from bottom trawl in June, August and October of 2006. The results showed that swimming crab was heavily distributed in the Changjiang River estuary fishing ground (N 31°—33°). The biomass and density of swimming crab were greatly changed with different months, with the maximal biomass in October, followed by August, and the minimal value in June. There was seasonal variation in ratio of male to female in the population, with dominant female individuals in June, and then the almost same male to female ratio, with the ratio of male to female =1∶1 in October. The relationship between carapace width and body weight showed a power function, with the best growth in body mass from July to September. Levels of dissolved oxygen (DO) and NO2were the most important environmental factors to determine the biomass and density of swimming crab in the Changjiang River estuary and adjacent waters. The swimming crab stock was markedly restored compared with the resource in 1990's, which might be involved in stock enhancement, juvenile releasing and the improvement of co-environment.

Portunustrituberculatus; biomass; density; environmental factor; correlation

10.16378/j.cnki.1003-1111.2016.02.002

S931.5

A

1003-1111(2016)02-0105-06

2015-09-01;

2015-10-21.

国家重点基础研究发展计划("973")项目(2011CB409805);中央级公益性科研院所基本科研业务费资助项目(2008-gy-05).

袁伟(1978-),男,助理研究员,硕士;研究方向:海洋生物.E-mail: bio-yuanwei@163.com.通讯作者:金显仕(1963-),男,研究员,研究方向:渔业资源.E-mail:jin@ysfri.ac.cn.