我国资源环境与经济增长时空耦合区域差异研究

2016-12-20路正南杨雪莲

路正南,杨雪莲

(江苏大学 管理学院,江苏 镇江 212013)

我国资源环境与经济增长时空耦合区域差异研究

路正南,杨雪莲

(江苏大学 管理学院,江苏 镇江 212013)

文章从实证分析的角度,将资源、环境、经济三大系统量化,基于耦合度与协调度双重评价模型,研究我国东、中、西部及东北地区三大系统的时空耦合特征及其分类。结果表明:样本期间,四大区域资源、环境、经济系统耦合度均呈缓慢上升态势,由拮抗型升级为磨合型;协调度共经历快速上升、剧烈振荡和反复不定三个阶段,除东北地区出现明显回落,退化为勉强型协调外,其他地区协调度均有所提升但增速放缓,维持中级良好协调水平;各区域耦合度与协调度空间集聚效应较为显著,其中,河南、山西、安徽、辽宁等为良好互动耦合的典型代表;耦合作用与协调水平在空间上具备明显的不对应性。

资源环境;经济;耦合协调;时空差异

0 引言

资源环境与经济增长之间存在着多重交互耦合关系,在一定条件下甚至诱发突变,三者之间的耦合程度不仅是衡量一个国家或地区经济可持续发展的重要标尺,更是关乎人类与自然能否和谐相处的大问题。面对当前资源短缺、生态环境污染等问题给经济发展所带来的巨大压力,如何实现资源环境与经济增长的相互协调,提升人们生活的幸福感,努力使经济在可持续发展战略面前交出一份亮丽的答卷,便成为亟待解决的热点问题之一。

目前,国内外有关资源环境与经济发展的耦合研究取得了一定成果,所采用的研究方法主要有库兹涅茨曲线法、脱钩分析及模糊隶属度法等。然而,从研究区域上看,单个省域或城市资源环境与经济发展之间的耦合研究文献居多,区域间的实证分析与对比成果颇少,且研究度限定于能源与经济、资源与经济、环境与经济等系统间进行,针对三个系统的研究虽有所涉足,但将能源之外的资源如人口、土地、水资源等作为经济发展与环境承载的限制性因素同时纳入约束条件进行研究仍较少见。在此背景下,本文引入耦合度与协调度双重判别模型,通过重建三大系统耦合作用评价体系,全方位识别系统整体耦合的时空演变现状、规律和特点,对推动各区域的良好互动、协调转型具有一定的参考与借鉴意义。

1 耦合协调作用模型

1.1 耦合度模型

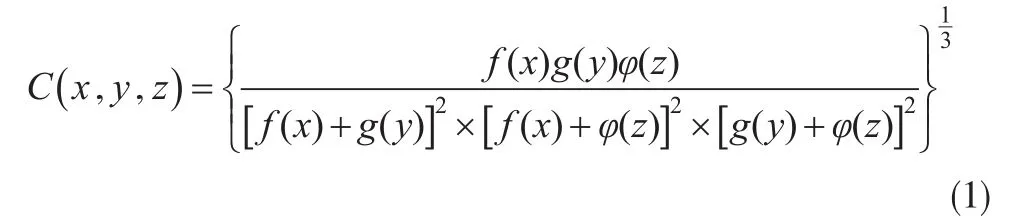

在物理学上,“耦合”测度的是两个或者两个以上主体间的物理关系,引申至本文,耦合度即资源、环境、经济三大系统之间的彼此影响、彼此联系的程度,这里参照物理学容量耦合模型测算三大系统耦合作用的紧密性:

式中,C(x ,y,z)为耦合度值,且C∈[0,1]。f(x),g(y),φ(z)分别为经济系统、资源系统和环境系统的综合发展值,且f(x),g(y),φ(z)Î(0,1]。C值越大,三大系统间耦合关联越紧密,彼此作用越强。一般认为,CÎ(0,0.3]时,为低度耦合;CÎ(0.3,0.5]时,为拮抗型耦合;CÎ(0.5,0.8]时,为磨合型耦合;CÎ(0.8,1]时,为高度耦合。

1.2 协调度模型

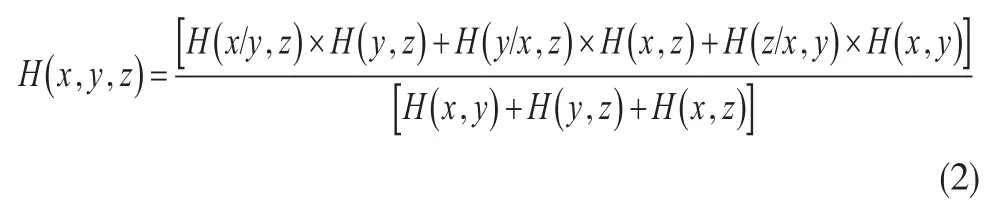

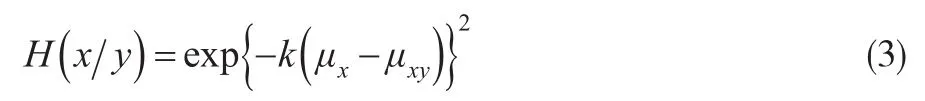

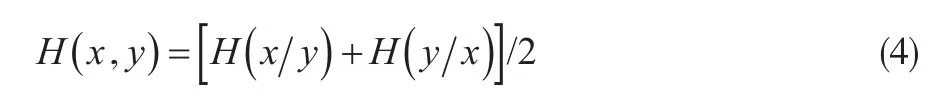

协调表示的是两种或两种以上系统间相互配合和相互协作的程度,其大小决定着系统内部的相变规律及方向,这里参考模糊数学隶属度函数的分布密度函数测度三大系统耦合作用的有序性:

式中,H(x,y,z)为经济系统x,资源系统y和环境系统z的协调度,且H∈[0,1],H值越大,三大系统耦合共振的有序度越高。H(x/y)为x系统对y系统的协调系数,是x系统的实际得分值μx与y系统要求的协调值μxy的接近程度,可建立耦合回归方程获得,k为x系统的方差Sx2。H(x,y)为H(x/y)和H(y/x)的算术平均,计算公式如下:

同理,可得式(2)中其他协调系数值。一般认为,HÎ(0,0.3]时,为低度协调;HÎ(0.3,0.5]时,为勉强型协调;HÎ(0.5,0.8]时,为良好型协调;HÎ(0.8,1]时,为高度型协调。

2 耦合协调评价指标体系及数据预处理

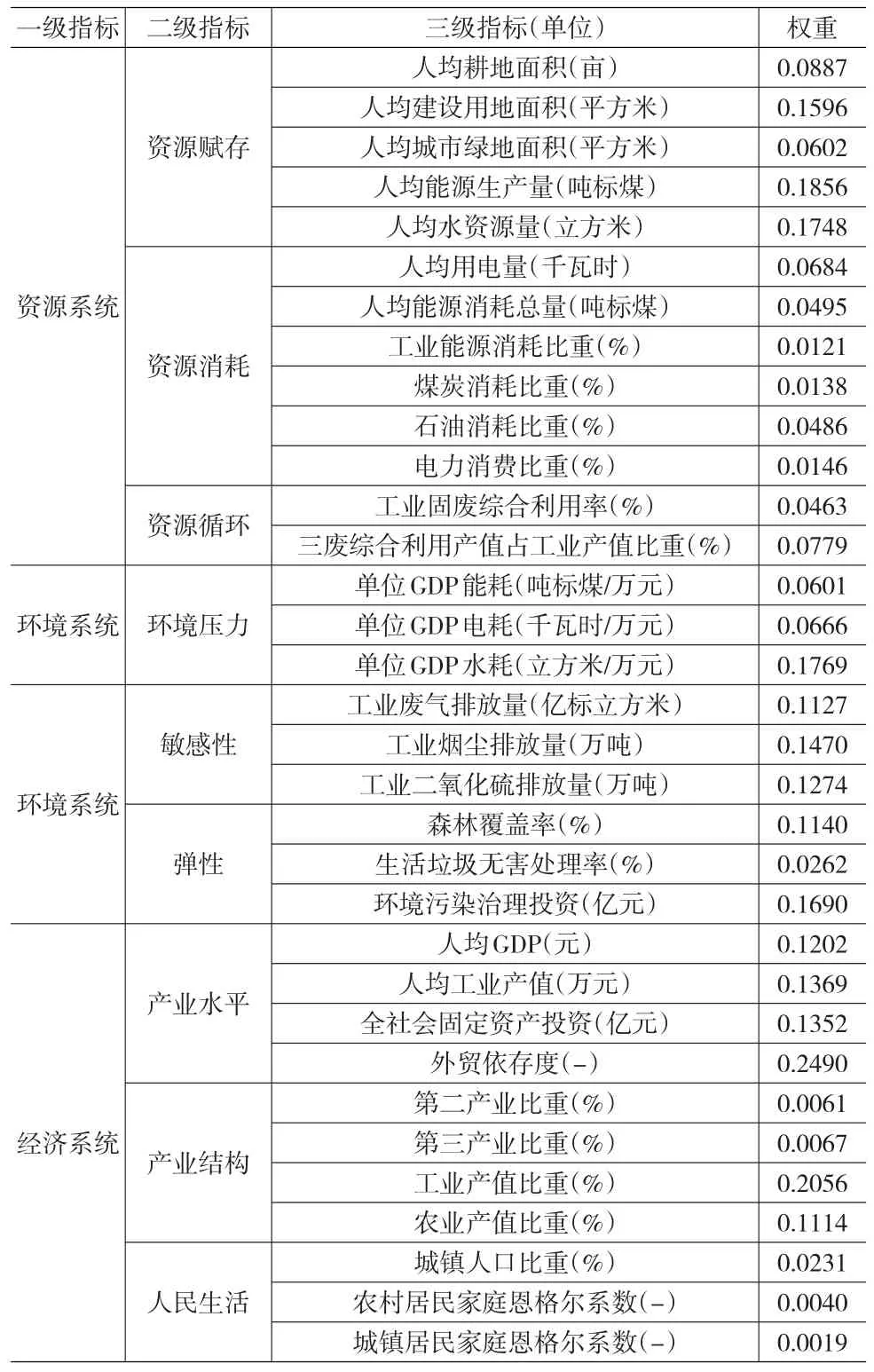

根据数据的全面性、独立性、可获性及总量指标与人均指标相结合等原则,本文共选取3个一级指标、9个二级指标和33个三级指标,通过理论分析和指标的删减与合并,构建资源环境与经济增长耦合评价体系(见表1)。

本研究通过调研我校本科生专业英语能力现状、重视程度及需求,为学校进一步加强其专业英语素质培养提供理论依据和参考。

表1 资源环境与经济系统耦合协调评价指标体系及权重

资源系统主要从资源赋存、资源消耗、资源循环三个方面选取。其中,以人均耕地面积、人均建设用地面积、人均城市绿地面积、人均能源生产量以及人均水资源量反映该地区各种资源的丰歉情况及其能源的储备能力;以人均用电量、人均能源消耗总量和工业能源消耗比重、煤炭消耗比重、石油消耗比重、电力消费比重等综合表征资源的客观利用情况;以工业固废综合利用率、三废综合利用产值占工业产值比重反映其将废弃物转化为资源、循环使用资源的能力。环境系统主要从生态环境的压力、敏感性、弹性特征来考虑。其中,以单位GDP能耗、单位GDP电耗、单位GDP水耗基本可以准确地反映经济发展给生态环境所造成的挤压;以工业废气排放量、工业烟尘排放量、工业二氧化硫排放量来表征环境系统对来自经济增长的外在挤压所做出的反应;以森林覆盖率、生活垃圾无害处理率、环境污染治理投资来评价环境系统的自我修复能力及与之相配套的环境投资力度。经济系统主要选取经济发展水平、产业结构及人民生活三个方面。其中,以人均GDP、人均工业产值来反映经济活动的相对发展规模,以全社会固定资产投资和外贸依存度来反映经济增长所需要的资本来源及对国际市场的依赖程度;以第二、第三产业及国民经济的基础和主导产业农业与工业所占比重表征经济发展过程中产业结构的合理性;以城镇人口比重、农村居民和城镇居民的恩格尔系数反映一个地区人口向城镇集中的程度及居民消费结构的完善程度。

考虑到历年《中国统计年鉴》、历年《中国环境统计年鉴》、中国社会与经济发展数据库和各省市统计局信息网站等相关信息的更新度,本文将研究期限设定为2000—2013年。其中,个别指标由各省市(西藏数据缺失,暂不考虑)统计局网站直接查询获取或间接计算而得。研究区域参考《中国统计年鉴》,共划分为东部、中部、西部及东北四大区域。经过无量纲化处理,再运用MATLAB熵值赋权法,可获得各具体指标的相应权重(见表1)。

3 资源环境与经济增长耦合协调时序演变

3.1 资源环境与经济增长耦合度时序演变

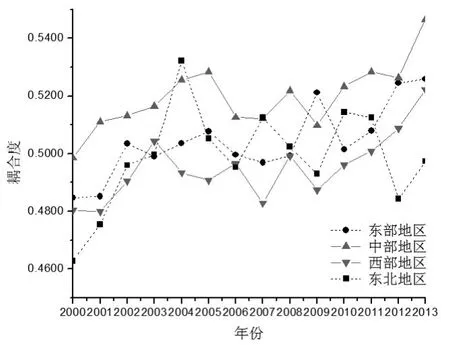

样本期间,四大区域资源、环境、经济系统耦合度整体均呈缓慢上升态势,由拮抗型耦合向磨合型耦合嬗变(见图1)。观察耦合度图形走向,可将四大区域划分为两种类型:走势趋同型与走势交叉型。

图1 区域资源环境与经济增长耦合度时序演变

(1)走势趋同型

2000—2013年,中部和西部地区耦合度曲线走势趋同,均表现为先升后降再升的螺旋式增长。分期来看,2000—2005年,中部地区耦合度由0.4985上升至0.5285,比期初增长了6.02%,由拮抗型过渡为磨合型,年均增长1.18%,耦合演变态势良好。西部地区耦合度则由0.4803增至0.4908,年均增长率达0.43%,比中部地区同期减少0.0074,耦合状态尚未取得明显突破。2006—2009年,中部和西部地区耦合度出现小幅度下滑,下滑幅度分别为0.55%和18.69%,但并未引起两者耦合状态的改变。2010—2013年,两区域耦合度呈急速上升之势,中部地区耦合度由0.5233增至0.5466,平均增长幅度达1.46%,比西部地区同期少0.0027。此时,中部和西部地区均已升级并保持着较为稳定的磨合耦合态。

以上分析结果表明,伴随着中部、西部地区经济的高速增长,资源节约与生态保护在一定程度上已经引起重视并得到优化,资源、环境与经济系统之间的耦合愈加协调与紧密。探其原因,离不开1997年亚洲金融危机后各地区所采取的市场经济体制性改革与宏观调控措施,一系列大规模基础投资和内需拉动的措施付诸实践,促进国民经济逐渐复苏并快速发展,形成资源利用和环境保护的强力引擎。此时,经济发展已经成为资源、环境与经济系统耦合优化的核心支撑。

(2)走势交叉型

与东部地区相比,东北部地区的耦合极差仅0.0297,比东部地区低0.0115,耦合曲线振荡相对平稳。其中,2004年,其耦合度值由期初的0.4628增至0.5122,年均增长2.56%,耦合状态由拮抗型升级为磨合型。此后,耦合度开始出现大幅下滑,至2013年,东北地区经济与资源环境之间的耦合度仅为0.4973,比2004年下降2.89%,由磨合型耦合再次回落至拮抗型耦合。细观发现,该期间东北地区经济依然保持高速增长态势,年均GDP增长率高达14.13%,与东部地区的14.93%相差无几,但由于资源、环境的超负荷承载,环境的外部性等问题频现,使得资源系统、环境系统与经济系统的耦合状态退化至低级耦合。

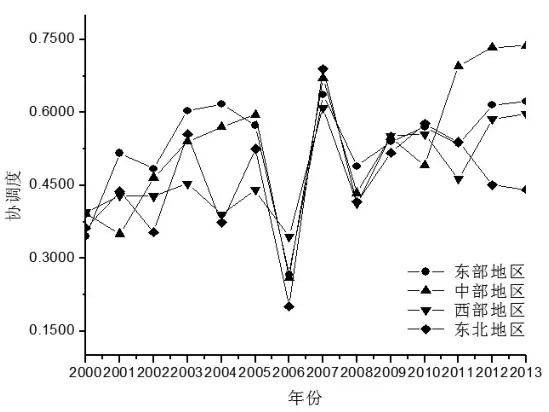

3.2 资源环境与经济增长协调度时序演变

2000—2013年,各区域资源、环境与经济系统均呈动荡中上升态势,协调状态不断优化,逐渐由勉强协调向良好协调过渡。根据图形走势,四大区域协调度曲线表现出较高的相似性,大致经历了快速上升、剧烈振荡和反复不定三个阶段(见图2)。具体来看:

图2 区域资源环境与经济增长协调度时序演变

2000—2005年,我国东部、中部及东北地区资源、环境与经济系统协调状态总体均表现为快速上升之势,其中,东部、中部及东北地区协调度增长更为明显,与2000年相比各增长了0.2278、0.2030、0.1630,年均增长幅度介于7.71%~10.65%之间,突变较为显著,系统整体从勉强协调态步入良好协调态,取得的成就值得肯定。相对来说,西部地区升级较为缓慢,虽然此期间协调度亦保持着平稳上升的良好势头,但年均增长幅度仅2.22%,资源、环境、经济系统依然处于勉强协调水平,明显落后于其他地区且差距较大。

2006—2009年,四大区域资源、环境与经济系统协调度开始出现剧烈振荡,协调状态极其不稳定,在低度、良好和勉强协调等级之间发生跳跃式变化。其中,2006年除西部地区外,其他三个区域均由勉强协调瞬间跌入低度协调。同期下降最快的为东北地区,下降幅度达61.64%,其次为中部地区和东部地区,下降幅度分别为53.66%和56.32%,而西部地区仅为21.56%,下降幅度最小。2007年,四大区域的协调值又出现乐观性大幅攀升,但只是昙花一现,于2008年再次回落至勉强协调。随后的2009年,各区域三大系统协调值二次回升,平均增长幅度为25.33%,表明资源环境与经济增长之间的矛盾逐步得到控制,经济增长的稳定性有提升趋势。

2010—2013年,四大区域资源、环境与经济系统协调度出现窄幅振荡且变化方向各异。其中,东部、中部以及西部地区经济、资源、环境系统之间的协调度虽有所提升但增速放缓,增速相对较快的中部地区为14.42%,东部及西部地区却不足3%,协调状态维持在中级良好协调水平。而此时,东北地区出现明显回落,退化幅度达23.51%,协调状态变为勉强型。若将该期间各区域的协调度平均水平与其前10年的平均水平相比,可以发现各区域均取得显著进步。特别是中部地区,2013年三大系统协调度达到0.7371,比期初提高了88.03%。这说明,虽然各区域资源、环境与经济协调发展水平涨跌不一,分化明显,但不可否认,近几年各地区资源与环境优化举措已经得到不同程度的落实并取得实际成效,社会经济正在逐步被引导走向可持续发展的正轨。

4 资源环境与经济增长耦合协调空间分异

4.1 资源环境与经济增长耦合度空间分异

为便于分析,这里分别引入变异系数V和空间集聚系数R来衡量各地区耦合度及协调度的发展不均衡度及空间集聚程度。结果发现,样本期间,我国东部、西部地区耦合度空间分异特征及空间集聚特征十分相似。以西部为例,变异系数由0.0794增至0.0868,比2000年提高9.34%,区域内部省市之间资源、环境与经济发展耦合的差异性有所扩大。同时,耦合度空间集聚水平由0.0381变为0.0453,比期初提高18.89%,空间分布越不均匀。相反,我国中部、东北地区却表现出较小的空间差异和较高的空间集聚水平。以东北地区为例,耦合度分异系数在0.0701~ 0.0493之间递减且衰减缓慢,2013年耦合度变异系数比2000年下降29.72个百分点,表明内部省域间耦合度整体空间差异缩小,空间分布越均匀。再看空间集聚程度,空间集聚水平在0.0325~0.0245之间波动性下降,期末比期初直降24.48%,说明空间集聚效应明显,空间相关作用强烈。

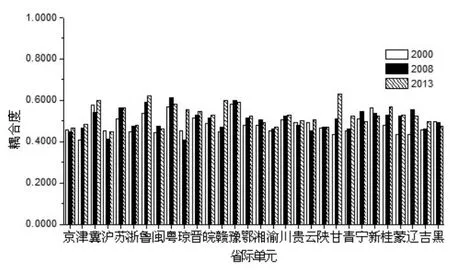

根据30个省域单元的资源、环境与经济系统耦合度演变,本文发现各地区三大系统的耦合度在空间上一直呈非均衡式分布。这里选取样本期初2000年、耦合演变最为明显的2008年和样本期末2013年作为研究时间截面进行剖析(见图3)。

图3 30个省际单元耦合度空间演变(2000年、2008年、2013年)

2000年,各区域耦合等级集中在拮抗型(21个)和磨合型(9个)两种。其中,拮抗型区域贯穿我国河北、江苏、山东、广东等东部地区,山西、河南等中部地区以及四川、宁夏、新疆等西部地区,占各区域的比例分别为40%、33.33%和18.18%,其他地区均处于磨合型耦合。2008年,安徽、湖北、湖南、甘肃、广西、内蒙古和辽宁由拮抗型升级为磨合型,耦合度分别提升4.79%、3.75%、4.95%、17.68%、9.93%、20.49%、27.89%。此时,磨合型(16个)区域和拮抗型(14个)区域在数量上和空间分布上发生反转,中部和西部地区的耦合度提升相对于东部要明显得多。2013年,海南、江西、云南和青海加入磨合型耦合行列,湖南和宁夏由磨合型退化为拮抗型,其他地区的耦合分布与2008年保持一致,这时磨合型区域(18个)向拮抗型区域(12个)转化的空间特征愈加明显。此外,据统计,样本期间四大区域中有26个地区资源、环境与经济系统的耦合值年均增长率为正值(0.04%~2.71%),仅东部的上海、东北的黑龙江、西部的宁夏和新疆的耦合值出现负向增长,但退化幅度很小(-0.11%~-0.54%)。因此,整体来说,我国30个地区资源、环境与经济系统的耦合发展层次和态势均较为良好。

4.2 资源环境与经济增长协调度空间分异

从变异系数来看,样本期间,四大区域系统整体协调度变异系数均以较快的速度衰减,表明各区域协调度整体空间差异缩小,空间分布均衡性有所增强。其中,衰减最快的为东北地区,比2000年下降49.28%,中部和西部次之,下降幅度分别为31.21%和29.25%,东部地区仅13.26%。从空间集聚水平来看,随着时间的推移,除了东部地区协调度集聚水平出现小幅上升之外,其他地区空间集聚水平均出现缓慢性下降。以中部地区为例,2000年,其系统整体协调度的空间集聚系数极差仅有0.2191,到2005年出现最大极差0.4225,表明中部地区内部省市间协调度的空间分布差异有所扩大。2005年以后,系统协调度空间集聚系数极差在0.0402~0.3032之间变化,并于2009年达到最小极差0.0402,2013年该极差也仅有0.0517,说明中部地区内部协调度在空间上呈不同程度的集聚分布时,其集聚化水平差异也在进一步缩小,整个系统的协调性在空间上逐渐趋于稳定。

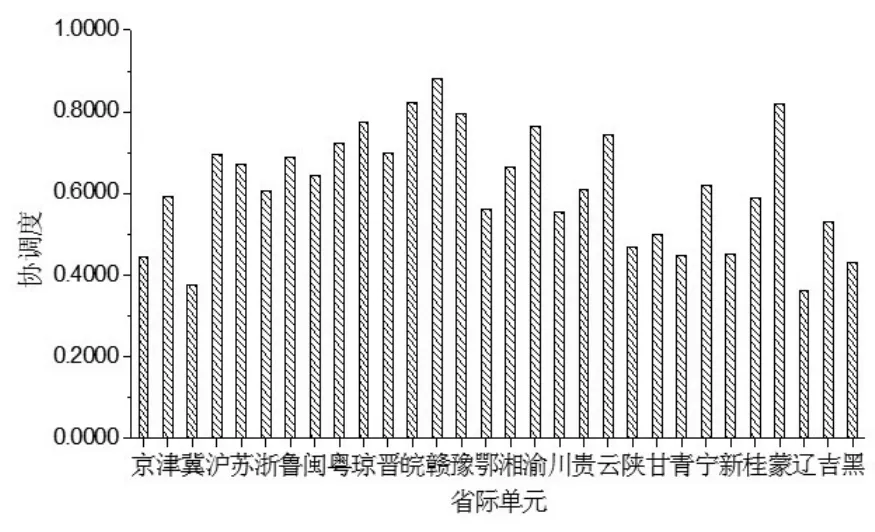

进一步观察2000—2013年30个省域的具体协调值发现,各区域协调度值在低度、勉强、良好、高度协调等级上均有代表性地域单元,且以勉强和良好协调型为主。经统计,平均29.10%的区域处在勉强协调态,平均51.92%的区域处在良好协调态,而低度和高度协调水平上的区域数量较小,等级规模分布较不均匀。至2013年,各地区的协调度主要有高度型、良好型和勉强型三种(见图4)。

图4 30个省际单元协调度空间演变(2013年)

其中,江西、安徽和内蒙古为高度型协调,位列前3位,平均水平达0.8416;河南、海南、重庆、云南、广东、山西、上海、山东、江苏、湖南、福建、宁夏、贵州、浙江、天津、广西、湖北、四川、吉林和甘肃这20个地区为良好型协调,排名依次居中,平均水平为0.6516;陕西、新疆、青海、北京、黑龙江、河北和辽宁处于勉强型协调,分列后7位,平均水平只有0.4262。由此可以看出,经济比较发达的东部和东北部地区,如北京、河北、辽宁、黑龙江等,其资源、环境与经济系统的协调发展水平相对落后于江西、安徽、河南等中部地区,甚至陕西、新疆、青海等西部地区。这说明,经济发达并非协调的前提条件,不同的经济发展层次均有充分的协调可能,这一点与我国黄建欢(2014)等学者的研究结论基本一致。

4.3 区域耦合类型综合判别

综合2013年我国30个省域的耦合作用和协调发展水平,空间上仍具有很大的不对应性(见下页表2)。依据耦合度和协调度的组合情况,可将30个省域划分为五类。

第一类:磨合-高度协调型,包括江西、安徽和内蒙古3个地区。这些地区的资源环境与经济系统耦合作用和协调程度均较高,实现了良好的耦合共振与发展协同。第二类:磨合-良好协调型,包括江苏、山东、广东、海南、山西、河南、湖北、四川、云南、甘肃和广西11个地区。这些地区的耦合度、协调度指标均在中等偏上水平,在一定程度上实现了地区的资源、环境与经济系统的协调有序发展。第三类:磨合-勉强协调型,包括河北、青海、新疆和辽宁4个地区。这些地区的三大系统耦合度处于中等水平,但系统发展协调度相对落后,尚有较大的提升空间。第四类:拮抗-良好协调型,包括天津、上海、浙江、福建、湖南、重庆、贵州、宁夏和吉林9个地区。这些地区三大系统耦合联系不够紧密,资源与环境对经济发展的支撑力度不足,但三者之间的协调性相对融洽。第五类:拮抗-勉强协调型,包括北京、陕西和黑龙江3个地区。这些地区三大系统的耦合协调程度明显滞后于其他地区,处于弱耦合关联以及低等协调态,在实现资源环境与经济增长的良好互动发展方面依然任重而道远。

表2 四大区域资源、环境与经济系统耦合协调发展水平(2013年)

5 结论

通过对中国东部、中部、西部及东北地区2000—2013年间的资源利用、环境承载与经济增长关系进行探析,本文的主要结论如下:

从时序演变来看,总体而言,我国东、中、西部及东北部地区资源、环境与经济系统的耦合度均出现良性增长,期末比期初分别上升8.50%、9.65%、8.73%和7.45%,各区域均表现出较强的耦合关联。相比之下,各区域资源、环境与经济系统的协调度提升幅度更加明显。虽然2008年以前,各区域协调度的稳定性尚不明确,在相对无序和相对有序之间徘徊,但2008年以后,各区域协调值均保持平稳增长态势,资源利用与环境承载之间逐渐由相对无序发展为相对有序,与经济系统协调态势良好。

从空间分异来看,样本期间,除东部和西部地区外,中部和东北部三大系统的耦合度空间差异缩小,空间分布均衡性有所增强。其中,河南、山西、安徽和辽宁为耦合度较高的省份,平均水平达0.5443,是其他地区的1.12倍,资源、环境与经济系统之间构成良性耦合。同时,大部分地区系统协调度的空间集聚效应愈发强烈,部分地区如陕西、青海和新疆等协调发展水平略微滞后,说明协调性在一定程度上仍受到经济发展水平的制约。此外,虽然各区域协调度的相对差异不大,但就绝对差异而言,其值最高的江西与其值最低的辽宁相比,协调度比值相差2.44倍,差距依然较大,说明现阶段区域间三大系统的协调发展存在一定的两级分化现象,资源要素投入不合理、环境外部性等问题仍是阻碍某些地区经济发展质量及效率的主因。

因此,在考虑各地区自然禀赋、区位条件、历史积累和经济发展能力的差异情况下,不仅要摒除片面追求经济发展的错误观念,还要重点帮助弱势区域走出以往的一些发展实践困境,更重要的是要善于结合本地优势确定重点发展环节,提高区域综合优势。

[1]Sachs J D,Warner A M.The Curse of Natural Resources[J].European Economic Review,2001,45(4).

[2]Panayotou T.Economic Growth and the Environment[J].Economic Sur⁃vey of Europe,2003,(2).

[3]Ostrom E.A General Framework for Analyzing Sustainability of So⁃cial-Ecological Systems[J].Science,2009,325(5939).

[4]黄新焕,王文平,蔡彬清.我国能源—经济—环境系统协调发展评价[J].统计与决策,2015,(9).

[5]曹瑞瑞,蒋震.上海市能源-经济-环境(3E)系统协调发展的实证研究[J].统计与决策,2015,(12).

[6]苑清敏,邱静,秦聪聪.天津市经济增长与资源和环境的脱钩关系及反弹效应研究[J].资源科学,2014,(5).

[7]刘承良,段德忠,余瑞林,等.武汉城市圈社会经济与资源环境系统耦合作用的时空结构[J].中国人口.资源与环境,2014,(5).

[8]朱江丽,李子联.长三角城市群产业-人口-空间耦合协调发展研究[J].中国人口·资源与环境,2015,(2).

[9]张郁,杨青山.基于利益视角的城市化与生态环境耦合关系诊断方法研究[J].经济地理,2014,(4).

[10]孙平军,修春亮,张天娇.熵变视角的吉林省城市化与生态环境的耦合关系判别[J].应用生态学报,2014,(3).

[11]黄建欢,杨晓光,胡毅.资源、环境和经济的协调度和不协调来源——基于CREE-EIE分析框架[J].中国工业经济,2014,(7).

(责任编辑/刘柳青)

F205

A

1002-6487(2016)21-0113-05

国家自然科学基金资助项目(71173094)

路正南(1960—),男,江苏常州人,教授,博士生导师,研究方向:能源经济管理、产业经济。