产何以存?

——清代《巴县档案》中的行帮公产纠纷

2016-12-19周琳

周 琳

产何以存?

——清代《巴县档案》中的行帮公产纠纷

周 琳

通过对清代《巴县档案》中70个行帮公产纠纷案例的考察,可以发现清代重庆的行帮更倾向于通过诉讼解决此类问题。在清末新政之前,行帮的确能够凭借与地方官府的互惠关系,比较有效地利用法庭处理纠纷、保护公产。但是在新政实施之后,地方官府在巨大的财政压力之下,转而利用诉讼剥夺行帮公产。基于此,可以运用“官府掌控下的‘理性市场’”这一框架来分析,即官府主导着市场的命运,但也会在经济、社会比较稳定的前提下,给市场发展留下一个弹性的空间。然而在面对财政压力和形势突变的时候,官府又会不遗余力地剥夺工商业者。这些既矛盾又共存的现象,其实是一种微妙、变通的制度安排,清代中国许多地区或许都存在着“专制统治”与“理性市场”的共生。

行帮;公产;《巴县档案》;重庆

本文重点探讨清代重庆行帮的公产纠纷,及在此过程中折射出的产权关系。促使笔者关注这一课题的原因有两点:

一、清代重庆行帮公产概况

本文的主体史料是清代《巴县档案》中与行帮公产相关的70个案件。其名称、出处和在文中的编号请参见本文附录。根据这些案卷所提供的信息,清代重庆行帮公产可以分为动产、不动产两大类,下文将分别叙述之:

(一)动产 “动产”主要指货币形式的行帮公产,最常见的管理机制是“会”。通常分为“常设”与“临时”两类,呈现出以下特点:

第一,其参与者是因业缘关系而组织到一起的行帮成员。但具体地说,又有不同的组织方式。多数情况下,同一行帮的所有成员组成一个“会”。如案卷“道3”中,板箱铺匠人罗光宗提到:“这本城开设箱子铺的有三十多家,历来小的同众铺内作工做箱板子的匠人立有章程,每年做会”;又如案卷“道23”中,印书匠人杨长应等提到:“情蚁等均在渝城帮书铺印书手艺生理,原有文昌会,议有规程,多年无异”。少数案例中,同一行帮内从事不同经营的人分别加入不同的“会”。如案卷“道18”中,丝线帮铺主们称:“蚁等开设丝线作房,俱系学徒出身,兴设财神会,所有帮工周牛等兴设葛仙会”;当行帮内部发生分化时,“会”也可能重组。如案卷“道19”中,打草纸工匠追述:“蚁等截打草纸工匠,乾隆年间议分为两党帮工,各兴蔡伦会。”又如案卷“嘉4”中,弹棉花行分为“生花铺”和“熟花铺”,其“会”的设置和会产分配也随之发生了变动。

第二,加入常设的“会”是行帮对其成员的一种强制性要求。如嘉庆元年(1796)“胰染绸绫布匹头绳红坊业公议章程”的第一条就载明:“每人抽取厘金钱五百文,不得推诿。倘有扭拗不遵派出厘金钱者,反为滥行规之人,凭众革出,不许入行做艺。”*案卷“嘉2”。即便个别成员因宗教信仰的原因不愿参加行帮的祀神活动,也必须缴纳入会银钱。如案卷“道25”中,信奉天主教的茶炊业主张万元因“不上庄银,不应差务,亦不祀神”,被事实上驱逐出行。这与当时许多以柔性、自愿的原则筹集经费的民间会社有显著区别*当时民间的合会、善会也以集资为重要的活动。但是合会大多是以亲邻情义为纽带,受邀之人未必一定参加。如李金铮指出:“为了保证请会之成功,会首除了考虑会员的经济能力外,还要考虑与会员之间的密切程度,一般会选择亲友邻里。”(参见李金铮:《民国乡村借贷关系研究——以长江中下游地区为中心》,北京:人民出版社,2003年,第277页)善会更是大多本着自愿的原则。如夫马进指出:明清时期的同善会,其会费“是由会友们自愿地、根据自己的经济能力捐献的,绝不是强迫一律的措施”。参见[日]夫马进:《中国善会善堂史研究》,第94页。。由于有稳定的资金挹注,许多常设的“会”得以持久地存在。如案卷“嘉2”中,胰染绸绫匠人指出,该行帮“先起自立禹王庙,兴会百多余年”。即使在行帮发展受挫的时候,一些“会”仍在勉力维持。如案卷“光3”提到:咸丰四年(1854),由于贵州地方局势动荡,来自遵义、桐梓等地的绸商纷纷撤离。在这种情况下,绸帮将剩余的会银数十两托付给留守重庆的余兴顺。同治十年(1871),先前撤离的绸商陆续返回重庆。此时,交给余兴顺管理的会银已增值到1400余两。尽管银钱增殖的细节是余兴顺自己的叙述,可能有夸张之处,但可以肯定的是,即使经历了17年的中衰,绸帮设立的“会”仍在发挥着积累和管理公产的作用。

第三,临时性基金会通常采用“合会”的形式,往往是为了筹集各类应急款项,会员自愿参加,目的达到后即告解散。如案卷“宣7”中,米帮兴建“米亭公所”欠下银1000余两,于是米帮首事就邀集本帮部分成员,组成了一个“千两银会”(具体收支情况见下页“表1”)。从中可知,在十年之内,米帮首事邀会共支出白银1865两,获得利息335两,筹集资金1000两。所以邀会的成本为530两,平均每年53两。这样一来,既能缓解行帮的财务压力,又为普通会员提供了相对可靠的金融渠道。

表1 米帮“千两银会”收支详情(货币:银/单位:两)

第四,常设性的“会”旨在服务于行帮的共同利益。在案卷“宣3”中,屠帮成员明确地陈述了他们选择会首的标准:

签首事必择殷实诚朴閤帮钦服者。一签十年,期满请凭九门帮众将每年账目算清,始能另签下班接管。如有侵吞,自认赔还。 由此可以看出,行帮会首是由行帮成员轮流充当的。他们的角色原则上是服务性的,而不是得利性的。在支配行帮资金方面,他们与普通行帮成员并没有本质的区别。而普通行帮成员除老弱病残或亡故之外,通常也不能以个人名义借支会金。具体地说,会金多被用于应付组织日常开销、保险和联谊三个方面,下文分别举例说明之:

行帮日常开销的重要项目是向地方官府提供钱财、货物、劳役所产生的费用。在案卷“嘉12”中,牛皮铺主陈大顺等提到,“牛皮铺一户各自捐银三十两,交公举殷实值年首人归总生息堆积,如遇军需,即以此生息堆积之项添垫”;在案卷“道5”中,园桶铺匠人也提到:该行内“新添一人上街入会,出钱一千二百文,交入蚁等以作鲁祖会费用,应办文武各衙差务”。除此之外,土木建设、清偿债务、诉讼等也在需要行帮经费的支持。如案卷“嘉4”中即提到,弹花铺“乾隆二十九年起会,生熟花铺捐资放利作会,置造湖广公所等件”;又如案卷“嘉11”中,染房业规定“凡新开染房先上庄银五十两以填前翻微烂贼窃客布之账”;另外,案卷“光2”中,南阳药栈帮与药材牙行发生诉讼,“共用费一千余金无偿”,于是“添议各栈每包帮费银二分,以作每年还账祀神及查厘人工口食公用”。

保险即是为帮中的贫弱成员提供最基本的生活保障。如案卷“道16”中,川北各河船帮“虑船夫每至迈病故时无济,设新兴会,每人至渝一次,取厘金钱一文,积贮济遇病身故之需”;又如案卷“道3”中,板箱业规定“若有匠人新开板箱铺,一家出钱四千八百文入会,日后会内有同行匠人物故,会内出钱二千四百文以作费用”。

联谊则是通过敬神、演戏或摆酒的方式,增进同行之间的联系。如案卷“嘉4”中,弹花铺“每年三月一会,九月一会,演戏治酒”;又如案卷“宣3”中,屠帮济米会每年专设“济米银两以作神费演戏之需”。

夫马进认为:“明末清初是中国历史上少见的结会结社的时代”*[日]夫马进:《中国善会善堂史研究》,第161页。,此时兴起的各类会社为后来的民间组织提供了丰富的经验。而清代重庆行帮基金会也明显地杂糅了同时期各类民间会社的元素。其集资的功能颇似合会、钱会,扶弱济困的功能颇似善堂、善会,联谊、敬神的功能又颇似庙会、神会、逸乐会等*明清时期各种民间会社的研究成果请参见陈宝良:《中国的社与会》,杭州:浙江人民出版社,1996年。。但与民间会社不同的是,行帮基金会比较稳定地依托着一个城市工商业门类,其资金来源和受益范围都有明确的限定,也有着形式上堪称严格的管理制度,成为一种独特的民间会社。

(二)不动产 从笔者目前所掌握的案卷来看,行帮不动产包括以下四个方面的内容:

第一,房产。如案卷“光3”中记载,绸帮于道光十六年(1836)“买金紫门内坐房全院”,又于同治十年(1871)“买新牌坊张荣山栈房铺面”。又如案卷“宣7”中记载,米帮于同治年间“修一米亭公所,共用叁千余金”。还有些行帮的房产似与同乡组织有密切关联,如案卷“嘉4”提到:自乾隆二十九年(1764)起,“生熟花铺捐资放利作会,置造湖广公所等件”。

第二,地产。行帮所购置地产往往是为了给其经营活动提供便利。如案卷“宣5”中提到:夹江花帮在道光年间因“川河滩险,商船失事,晒花无地,复于城外购置晒坝一区”;案卷“道6”中,湘乡船帮与宝庆船帮即因争夺东水门码头的铺房地基而发生纠纷。宝庆帮提出:这块地皮是由“宝帮公置铺基,修建码头,利船靠泊,自有红契为凭,界址井然”;而湘乡帮则提出:这块地皮有一部分应归湘乡帮所有,因为其中“连界石壁上,有天湘帮字样”。可见行帮已经使用契约、碑刻等方式确认和保护自己的地产。

第三,庙产。行帮出资修建庙宇的目的各不相同:有的主要是为了给本行帮提供一个办公和议事的场所。如靛帮在道光年间曾花费数千两白银兴建梅葛庙,就主要是供靛帮九河会首在其中“经理商客买卖生意”*见“道光十八年黄仕顺等诉状”,《清代乾嘉道巴县档案选编》(上),第358页。。有的则为了保障货物运输安全,如案卷“光5”中,合州帮集资在城南九龙滩修建王爷庙,其原因就是“如其(庙)败坏,滩势愈险,若庙辉煌,滩浪必平”。还有的是为了给本帮中的孤贫者提供栖身之所。如案卷“道2”中,纤夫金朝相等募资修建王爷庙,即称是为了“凡遇老弱无力在庙供食”。

第四,田产。目前此类情况仅见于案卷“宣3”。在这个案例中,九门屠帮“储积万余金,买田房,招佃耕……每年收田谷七十石,约售银一百五”。

二、法庭之外的故事——对调解过程的考察

在本文所考察的70个公产纠纷案例中,明确交代有调解情节的有33个,具体如“表2”所示:

表2 本文所涉行帮公产纠纷的调解情况 (资料来源:本文附录)

就本文所考察的案例而言,调解失败的原因大致有以下几个:

第一,调解者缺乏震慑双方的威信。此类案例包括“嘉7”、“嘉11”、“道3”、“道5”、“道7”、“道10”、“道15”、“道17”、“道23”、“道25”、“同2”、“光7”、“光11”。在这类案例中,调解者通常是街邻、同行、会众、乡约、保甲等社区组织。在正式提起诉讼前,调解全部失败。当然,在当时的法制环境下,调解失败才会导致诉讼。一定还有相当多的案例经调解后得以解决,不致闹上公堂。但本文所考察的讼前调解失败案例中,明显体现出人们对此类调解的不信任与不看重。如案卷“道7”中,被告称双方曾有过调解,但是原告却称这次所谓的“调解”只是“聚多人于三圣殿……百般嘘吓蚁等”。而案例“道10”、“道23”、“道25”也是基本相同的情况。案例“道3”、“同2”、“光7”、“光11”虽未各执一辞,但可以看出调解的力度是很弱的。尤其在案卷“光7”中,往来26份诉状,14份口供,仅有两份口供提到“投凭集理”、“凭帮众说好”,完全看不出调解对解决争端的实际作用。这不由使人怀疑,提及曾有调解是否只是一种诉讼策略,目的是增强己方诉状的说服力并促使法庭受理此案。

即使在得到官府委托的情况下,社区组织的调解仍有可能失败。如案卷“道17”中,铜页行与铜钮扣行因差费问题引发诉讼,知县委托约邻黄桂亭等出面调解。结果却是“横不由剖,凶闹各散”。而在案卷“嘉11”中,乡约陈文斗受托调解染房行的差费纠纷,但是被告方“藐批抗不从”。致使原告方提出,如果没有县衙的强制性命令,被告方决计不会接受调解。

第二,纠纷激烈,各方难以作出妥协。此类案例包括“道8”、“同3”、“光2”、“光13”。具体情况见“表3”。

表3 存在较大争议的行帮公产纠纷概况 (资料来源:本文附录)

从“表3”可以看出,此类案例之所以出现较大的争议,乃是因为牵扯到的都是当时重庆最有实力的行帮,争议的资产数额也相当可观。在利益的驱使下,各色人等粉墨登场,致使案情扑朔迷离。如案卷“道8”中,九河靛帮的成员为厘金而交相攻击。刘长兴指控前任会首唐象钦贪污,池瑞芳指控现任会首卢俊容贪污,周元顺等认定卢俊容与唐象钦是串通一气,但卢俊容却将贪污的嫌疑统统推到唐象钦身上,并揭发了池瑞芳的勒索情事,而池瑞芳也毫不示弱地曝出了卢俊容陷害唐象钦,收买王成、杨清杰的隐情。显而易见,此案中的每个人都觊觎着这笔可观的资产,也在谨慎地拿捏着最能趋利避害的言辞,这无疑会使调解陷入泥潭。

有的案件则是一波未平一波又起。如案例“光2”,起初是药栈和外地药商为分摊诉讼费而进行交涉。但当承担了绝大部分讼费的药栈获得了向外地客商征收“每药一包帮费银二分”的许可后,药材牙行又加入进来指控药栈“无课无差,竟敢擅卖大庄客货”。还有的案件则是相同的情况屡次重演。如案卷“光13”中,盐川帮与大河船帮发生了旷日持久的差费争夺,案卷中记载的最早的纠纷发生在光绪十六年(1890)。之后经过无数次冲突、诉讼、调解,甚至由八省客长主持制订了差费征收办法。但是到光绪二十二年(1896),双方还在为违规征收差费的问题争讼不休。

上述事例说明,与行帮有关的各色人等,绝不愿放弃控制数额可观的行帮公产的机会。在这样的情况下,普通社会力量的调解既无力厘清纠纷的是非曲直,也难以平衡双方的利益诉求。如案例“光13”中,为了平息盐川帮与大河船帮的纠纷,下河六帮会首曾“邀集三河各帮会首等在公所妥议明晰”。但是不到一年,盐川帮又开始向大河帮船只强行征收差费。即便是拥有半官方身份,经常参与商业纠纷调解的八省客长*“八省客长”是清代重庆城内来自湖广、江西、浙江、江南、广东、福建、陕西、山西八个省份的移民群体各自推选出“客长”作为代表,形成的一个联合组织,广泛地参与清代重庆的商业事务。其调处商业纠纷的活动,参见周琳:《城市商人团体与商业秩序——以清代重庆八省客长调处商业纠纷活动为中心》,《南京大学学报(哲学人文科学社会科学版)》2011年第2期。,也很难拿出让双方都信服的解决方案。如案卷“道8”中,靛帮成员纷纷指责八省客长处置不当。案卷“光13”中,盐川帮会首直斥八省客长主持制订的差费征收办法“为祸匪浅,害无止息”。此前的研究强调,清代民事案件的调解“是以妥协而不是以法律为主,它的目的不在于执行国法,而在于维持社会的和睦人情关系”*黄宗智:《清代的法律、社会与文化:民法的表达与实践》,“重版代序”,第8页。。但从上述案例来看,行帮及其成员对其公产的重视远大过维持和睦人际关系的愿望,妥协是很困难的。

第三,有些行帮在面临公产纠纷时,很难找到可靠的调解渠道。此类案例包括:“道1”、“道2”、“光1”、“宣5”。

道光元年(1821),船户黄崇喜无故受到十余名陌生人的殴打,当场吐血昏迷。从船帮会首的诉状中我们得知,歹徒所针对的其实并不是黄崇喜本人,而是企图与他所在的船帮争夺向船户收费的权力。在这种情况下,船帮并没有积极地寻求调解。只是“投陈新甲钟元玉等看明伤痕”后,便将行凶者告到县衙。黄崇喜的兄长在诉状中写道:“异地孤民,平遭凶殴,不叩拘究,弟伤沉在船,恐出不测,冤莫可伸。”当然,强调己方的势单力薄不排除是一种诉讼策略。但这寥寥几句也勾勒出船帮在这个尚未完全融入的城市中求告无门,只得寄希望于公权力的无奈处境。

在水上的世界,同样飘移无根的还有船帮的竞争者。如案卷“光1”中,叙府船帮首事控告綦江船户罗万兴不交差费。而罗万兴则称,他是受了王三才等人的唆使才这样做。而据船帮首事的调查,王三才等人其实是流窜在重庆周边水道上的一股恶势力。对于此类游离的势力,常规调解渠道基本无能为力,只能诉诸法庭解决纠纷。

除此之外,外地商帮也可能面临调解无门的情况。如案卷“宣5”中,重庆商会占用了夹江花帮早年购置的晒坝。然而为了夺回这块地产,花帮商人并未与重庆商会直接交涉,而是先将此块地产的部分收益捐献给夹江县衙,再由夹江知县移文重庆府,给商会施加压力。花帮商人之所以捐献此地产的部分收益,除了应付新政摊派之外,也因为花帮在重庆的生意早在光绪年间,即因“无人赴鄂运花”而衰歇。在这种情况下,商人们能够依赖的社会资源大概已经丧失殆尽,除了动用公权力之外可能已别无选择。

由此可见,在一个移民众多的商业社会中,现有的社会关系网络往往不能够给频繁流动的外来工商业者提供足够的调解资源。本文所引用的案例虽然有限,但其折射的应该是相当数量外来工商业者的处境。

第四,在纠纷各方地位悬殊时,基本上不存在调解的空间。此类案例包括“光8”、“宣1”、“宣3”和“宣6”。黄宗智指出,清代的民事调解“虽然可以有效地调解地位相当的双方的民事纠纷,但对双方权力地位悬殊的民事纠纷则无能为力”*黄宗智:《清代的法律、社会与文化:民法的表达与实践》,第189页。。清末重庆的行帮公产纠纷充分印证了这一点。但值得强调的是:在这类纠纷中,参与争夺的不仅是对簿公堂的双方,还包括以隐蔽身份介入的地方官府。而且也正是官府的特权,使得调解几乎形同虚设。一个典型的案例是“宣3”。此案发生在宣统元年(1909),吴协和指控王和兴等人贪污九门屠帮帮费。在双方相持不下之际,知县委托同行、监保对屠帮账目进行清算。最后,不论是参与查账的人还是知县本人都承认“三会均无亏空”。但是最终九门屠帮还是要“每年共提银三百两”,“以支持地方公益”。更值得注意的是,本文附录中发生在宣统年间的案件,除“宣4”以外,全部涉及到官府剥夺行帮公产的情节。不管当事人的诉求是否合理合法,不管是否经过调解,地方官府总能在纠纷双方两败俱伤之际渔翁得利。当然,官府这样做也是为新政筹款的沉重负担所迫*从光绪二十九年(1903)起,四川新政全面启动。而此时,川省财政一半以上都要用于支持中央和协济他省。川省官员不得不通过扩大税基、增加摊派的方式筹集数额巨大的新政经费。参见何汉威:《晚清四川财政状况的转变》,《新亚学报》(香港)第14卷(1984年);何汉威:《清末赋税基准的扩大及其局限——以杂税中的烟酒税和契税为例》,《中央研究院近代史研究所集刊》(台北)第17期下册(1988年12月);何汉威:《清季中央与各省财政关系的反思》,《中央研究院历史语言研究所集刊》(台北)第72本第3分(2001年9月)。。但反复制造大同小异的案例,也使我们怀疑调解在清代重庆行帮公产纠纷中的真实效用。

综上所述,与普通的民事纠纷相比,清代重庆的行帮公产纠纷似乎更不易用调解的方式解决。因为纠纷各方正处于一个新兴的移民社会和商业城市之中,其有限的民间调解资源难以协调复杂激烈的利益纷争、保护多元化的外来工商业者,并满足地方官府的财政需求。在这种情况下,许多纠纷最终闹上法庭。那么诉讼又能否有效地解决这些纷争呢?请看下一节的论述。

三、法官如何判案?——对诉讼过程的考察

在本文所考察的70个公产纠纷案例中,正式提起诉讼的共有50件。具体情况如“表4”所示:

表4 本文所涉行帮公产纠纷的诉讼情况 (资料来源:本文附录)

(一)官府处理行帮公产纠纷的方式

当行帮将公产纠纷诉诸公堂时,无非是期待官府认可或保障他们积累、控制公产的权利。而从“表4”收录的案例来看,在宣统以前,地方官府的确在很多情况下较为认真地对待了这一诉求,具体表现为以下几种处理方式:

第一,在有行帮旧规可循的情况下,遵照旧规处理。此类案例包括:“嘉1”、“嘉12”、“道3”、“道5”、“咸1”、“光3”、“光9”、“光12”、“光13”。这些案例大多案情简单,纷争相对和缓,且所面临的商业环境未发生明显的变化。如案卷“嘉12”中,牛皮铺主邓洪升状告其所在行帮向其勒索帮费银三十两。而行帮首事却证实,这并非勒索,而是行帮为了应付官府差务而共同议定的规章。知县随即判令邓洪升“遵规随众”。

对于个别屡次故犯、缠讼不休的疑难案件,这种方法也很奏效。如案卷“光13”记载:从光绪十三年(1887)至光绪二十二年(1896),大河船帮与盐川帮因差费征收问题至少发生了5次诉讼。每次诉讼的起因,都是盐川帮向大河船帮的上行船只征收差费。而更值得注意的是,尽管在这9年之中更换了3任知县,但每次都是以盐川帮败诉告终。因为在第一次诉讼时,在任知县就作出了不准盐川帮向大河帮船只征收差费的判决。于是无论谁负责审理此案,都可以同样的原则处理。

但这毕竟是一种简单化的处理方式,很难有效应对情节复杂、内在规则不断变化的案例。如案卷“咸1”中,白花帮与山货帮竞争白花贸易的垄断经营权和厘金征收权。在诉讼之初,白花帮的汪聚源等拿出了咸丰元年(1851)制订的白花行规,证明山货帮无权参与白花贸易,县衙很快作出了“所有白花自应归汪聚源等”的判决。山货帮不服判决,并提出了两点有说服力的理由:第一,自嘉庆年间以来,山货帮一直在经营白花贸易,已然形成一种惯例;第二,自咸丰六年(1856)抽收百货厘金以来,缴纳厘金已成为获取贸易垄断权的重要条件,而山货行的厘金印簿中明确注有“花厘”一项。这就说明,现实的商业运作往往会出现无法预期的变化,使依据旧规作出的判决成为具文。在这种情况下,下一类处理方式就显得必不可少。

第二,在无旧规可循或旧规不适用的情况下,协助行帮制订新的公产管理规则。此类案例包括“乾2”、“道4”、“道7”、“道12”、“道18”、“道20”、“同3”、“光4”、“光12”。下面以案件“光4”为例进行分析,这也是笔者阅读所及耗时最长、影响最大的一个案件:

光绪九年(1883),巴县知县在四川总督丁宝桢的授意下,对大河船帮进行了一次大刀阔斧的整顿。取消了各个船队独立征收、管理差费的权力,改由县衙委任的首事统一负责。这一举措本是为了杜绝各船队在征收差费时的勒索与贪污,却引起了一连串的纷争。最早挑起讼端的是綦江帮。光绪十三年(1887),他们将首事张利川告到县衙,称其“立名勒取,伪账奸吞”。自此,綦江帮就开始了旨在夺回差费征收权的诉讼,终于在光绪十四年(1888)年底获得了独立征收差费一个月的许可。然而纷争并未止息,綦江帮很快又被其余六帮以“滥规霸收”告上法庭。至光绪十五年(1889)三月,县衙收回了綦江帮的临时征收权。为了消弭争端,在这一轮诉讼结束之后,知县即委托八省客长制订新的差费征收规则。但这仍不足以平息局面,光绪十五年(1889)年底至十六年(1890)八月,泸州、富顺、合江、纳溪、綦江、叙府、金堂各船队的船户纷纷呈递诉状,要求清查账目,更换参与收费的首事。知县再次委托八省客长处理此事,并制订了更加严格的差费征收办法。

从这个跨度长达十年的案卷中可以看到,当时的重庆地方官府对于这桩纠纷是相当关切的。在这个案卷的一百多份诉状、口供、名单、上下行公文中,时时可以看到知县冗长的批文。如下面一段:

查船帮抽收船钱,前经议定章程,详禀各宪批准,迭次示谕在案。兹据禀诚恐日久弊生,仍蹈前辙,不为无见。如恳再行出示刊碑,永远遵守。至以四成偿还各债,自应一年凭众清算一次。所请有本无利,以还清本银为止,亦属可行,应准照办。惟自光绪八年复收之后,已历三年。究竟各债已还若干,尚欠若干,仰即查算明白,开单呈阅,以备查考,毋稍含混为要。 从这段批文中不难看出,知县不仅了解船帮的差费征收办法,而且努力地通过诉讼协调各方的诉求。而涉案各方也体现出对于官府仲裁相当程度的依赖。在此案令人目不暇接的诉状中,无论是船户、首事、地方士绅,还是普通民众,都很少提到公堂之外的调解与协商,而是直接向官府提出自己的诉求,并大量援引之前官长的判决结果作为证据。

第三,援引规条并不能解决所有问题,在一些比较复杂的案例中,承审官员还必须运用独立判断能力,作出灵活、变通的处理。一般情况下,他们会谨慎地评估是非曲直,尽量约束行帮或个人借公产为名的敛财、争产行为,此类案例包括“嘉6”、“嘉7”、“嘉10”、“道6”、“道8”、“道15”、“道17”、“光1”、“光2”、“光12”。此处以案件“嘉6”和“光12”为例分析之:

案件“嘉6”涉及到的是豆腐摊贩,这可能是当时重庆经营规模最小的商业门类之一。案件的起因是,邹思权等人向摊贩杨高太等索要入行银二两,若不交出即不许其营业。双方对簿公堂之时,充当证人的约邻也声称该行确有此行规,许多证据都对杨高太一方不利。但是知县最后还是作出了“日后遇有摆摊卖豆腐或开铺发卖,恁随各便,不得齐行把持”的判决。这说明,尽管邹思权一方抬出行规压制杨高太一方,约邻的证言也一边倒地偏袒邹思权一方,知县还是对此案有独立的判断,尽量保护小本经营者不受“把持”之害。

案件“光12”的主角是油漆帮。在这个案卷中,附有一份由该帮成员拟定,提请县衙核可的帮规共十一条。但是非常耐人寻味的是,仅相隔一天,知县对这份帮规的批词却大相径庭:

七月廿五日批词:查阅所议章程,尚无窒碍。惟第四条声叙略欠明晰者,仍遵照前批集众议明,刊刷条规,一体遵行勿替……

七月廿六日批词:此案迭据彭兴泰等呈恳出示,当经批饬集众议明,刊刻原定规条,一体遵办在案。至续议七条,本县并未批准…… 知县态度的遽变,显然有故意抵赖的意味。但细读此案诉状,就不难看出其中的原委。原来该帮当时已分为两个部分,一部分是铺户,一部分是司友(即散匠)。七月廿五日以油漆帮名义上呈县衙的那份帮规,原来是铺户擅自拟定的,完全没有顾及司友征收和管理公产的权利。此份帮规上呈后的第二天,司友即联名呈递诉状说明了情况,知县大概此时才明白了这份帮规中的玄机,所以在七月廿六日的批文中,矢口否认自己昨日的决定。

当然,明察秋毫并不适用于所有的案件。在少数情况下,承审官员会本着息事宁人的宗旨处理问题,却致使行帮公产受损*此类案件包括:嘉4、道16、咸2、光6、光8、光11。。如案卷“光6”中,拨船帮为帮费管理而发生纠纷。现任首事丁福星控告前任首事张位卿“权管霸吞钱千余钏”,“夺帐霸管,握帐不算,众债追逼不偿”,而张位卿则指控丁福星“负债千余,去正握帐不现,侵吞糜费二百余千”。出人意料的是,经过几轮诉讼之后,双方却在知县的主持下签订了一份合约,其中载明:“位卿福星二人因老情愿辞退不充当首事。彼此凭众交出帐簿”,“帮内前后债帐概由总理挪借,公借公还,与丁张二人无涉”。从这些语句中可以判断,拨船帮的帮费管理的确存在巨大的漏洞,丁张二人都难辞其咎。但是由于丁张二人前后管理帮费十余年,其中许多账目已经无从清查,或碍于种种原因不便清查。所以县衙和拨船帮最终将贪污问题和债务问题一笔勾销,由拨船帮承担所有的损失,公款管理从头开始。

在恶势力介入的情况下,承审官员也会作出有损正义的判决。如案卷“光8”中,以陈柏轩为主使的地方恶势力介入了重庆的木桶制造业。不仅垄断了贸易,而且强迫所有匠人向其缴纳入行银。如不服从即施以暴力。后因殴打糊桶帮的江全美等人,被告到县衙。但知县只惩戒了秦国成、黄双喜等从犯,主使的江柏轩则一直逍遥法外。

综上所述,在宣统以前,重庆地方官府处理行帮公产诉讼总体来说是有效率的。戴史翠(Maura Dykstra)的研究显示:清代重庆地方官处理商业纠纷时,往往通过协商和强制并用的方式,维护既有的社会协议或促成新的社会协议*[美]戴史翠(Maura Dykstra):《帝国、知县、商人,以及联系彼此的纽带:清重庆的商业诉讼》,收入王希主编:《中国和世界历史中的重庆:重庆史研究论文选编》,重庆:重庆大学出版社,2013年。。本节中所讨论的绝大部分案件也是如此。不论其审判结果是维持旧规、订立新规,还是在既定规则之外变通处理,几乎都不是官府的恣意裁量,而是尽量协调纠纷各方的利益关系,最终促使人们维护或达成一种共识。这足以反驳此前关于“中国传统法律处理民事纠纷消极、低效、随意”的观点。当然,本节中个别案件的处理的确有损公平、正义,但总的说来行帮产权仍然依赖地方官府得到了保护。

(二)官府保护和规范行帮公产的动机

除了作出较为妥善的裁决,面对这些行帮公产纠纷,官府还需拿出很大的耐心,因为此类案件中有相当一部分都是一再闹上公堂。具体情况参见“表5”:

表5 本文所考察案件的呈控次数*在大部分诉状中,当事人都会提到此案之前是否经过诉讼,以及当时的承审官员是如何处理的。这就为统计呈控次数提供了可能。 (资料来源:本文附录)

由“表5”可知,本文所考察的大部分案件都经过了两次以上的诉讼*在“表5”中,经过一次诉讼的案件共20个,但是在仅经一次诉讼的案件中,也有一部分是因为案卷散佚或选编时的人为取舍,使研究者看不到此前和此后的诉讼过程。如果将这个因素考虑进来,“表5”中经过两次以上诉讼的案件应该更多。,而且越到较晚的光绪、宣统时期,缠绵难断的案件越多。那么,地方官府为何会容忍这种“缠讼不休”的做法,并为之投入有限的行政资源呢?根据笔者的观察,官府这样做至少是出于两个现实的考量。

……刻下遭洪辉田、张利川二人狼狈为奸,乃贪小利之辈。我帮船户何不各船商议,大众齐心,将此二人交差禀县,言伊私抽我帮厘金。其我帮板主酌议数位在渝城与伊质讯,其船我帮出钱另请太公,放上所用之钱,照伊所议抽收。如钱不敷,在渝城义生号支钱缴用,与伊决不干休。其控案之用费,一定有我帮酌议,不得缺少。 这一极具号召力的倡议很快得到积极的回应,诉讼随之开始。最后,知县也不得不承认大河船帮的差费征收的确存在严重的贪污、勒索问题,判令大河船帮的财务收支进行彻底整顿。

还有一些案件,由于情节过于琐细,官府本打算敷衍了事,但当事人却锲而不舍地呈控,最终促使法官作出相对公允的裁决。如案卷“道15”中,割猪匠人练龙贵与牟廷顺发生纠纷。练龙贵指控牟廷顺以维护行规为名,向其勒索5000文的罚款;而牟廷顺则指控练龙贵抢去了他的一份借贷契约。出人意料的是,这样一桩“鼠牙雀角”的纠纷,却在两个月中四次闹上法庭。从诉状来看,前三次的处理结果都比较草率。第一次法官斥责了牟廷顺,勒令其结案,第二次则根本不予理会,第三次虽然得到了法官的批词,但似乎没有实质性的意义。而当双方第四次对簿公堂时,法官终于作出了一个兼顾双方诉求的判决,一方面支持练龙贵拒交入行费,一方面帮助牟迁顺索回了丢失的借据。可见,当事人的缠讼有时也能对官府形成一种压力,促其更加积极、有效地解决讼端。

在极个别的案件中,行帮为了保全和扩充公产,甚至不惜成为被告。如案卷“宣2”中,李兴发等人状告渠河船帮欠债不还。但反常的是,船帮首事对原告指控的一切供认不讳,甚至还提供了一份详细的债主名单,罗列了包括原告在内的21名债主,所欠银钱合计3000余两。更出人意料的是,在接下来的案卷中,原告李兴发等人再也没有出现,完全变成渠河帮与官府之间的交涉。最后官府同意渠河帮向其所辖水道的船只征收捐费,作为还债之用。看到这里,读者才基本上理解了此案的玄机。其实之前债主提起诉讼,很可能就是由船帮首事一手策划的。因为闹上公堂不仅能使官府了解船帮的债务负担,更能激起知县对地方秩序的忧虑和对自己前程的顾惜。此时船帮顺势提出征收船捐的要求,知县基本上不可能反对。

官府保护行帮公产的第二个考量,在于保证自身的财政收入。此前的研究已经证实:工商业者提供的差务和厘金,是清代重庆地方官府财政收入的主要来源*相关研究请参见山本进:《明清时代の商人と国家》,东京:研文出版社,2002年;刘铮云:《官给私帖与牙行应差——关于清代牙行的几点观察》,《故宫学术季刊》(台北)第21卷第2期,2003年冬之卷;范金民:《把持与应差:从巴县诉讼档案看清代重庆的商贸行为》,《历史研究》2009年第3期;周琳:《“便商”抑或“害商”——从中介贸易纠纷看乾隆至道光时期重庆的“官牙制》,《新史学》(台北)第24卷第1期(2013年3月)。。在行帮公产纠纷中,这也成为了一个重要的砝码。在许多诉状中,行帮会在醒目的位置写下“多年应差无紊”、“遵奉宪示抽取厘金,勿敢怠忽”等字句。这无疑是提醒承审官员,这个行帮的公产诉求理应得到重视和支持。在“表4”罗列的48个被官府受理的案件中,有30个都可以确定与承差纳厘的行帮有关*包括:嘉1、嘉3、嘉7、嘉8、嘉10、嘉11、嘉12、道2、道4、道5、道6、道10、道12、道16、道19、道20、道25、咸1、咸2、同2、同3、光1、光2、光4、光6、光7、光8、光9、光12、光13。。如果卷入纠纷的行帮恰恰是承差纳厘大户,官府更是会高度重视。最典型的案例是“光4”,其中的纠纷复杂而激烈,在长达十年的时间里间歇性地爆发。但因为此案牵涉到当时重庆的差费征缴大户——大河船帮,官府仍然积极地、不厌其烦地介入。

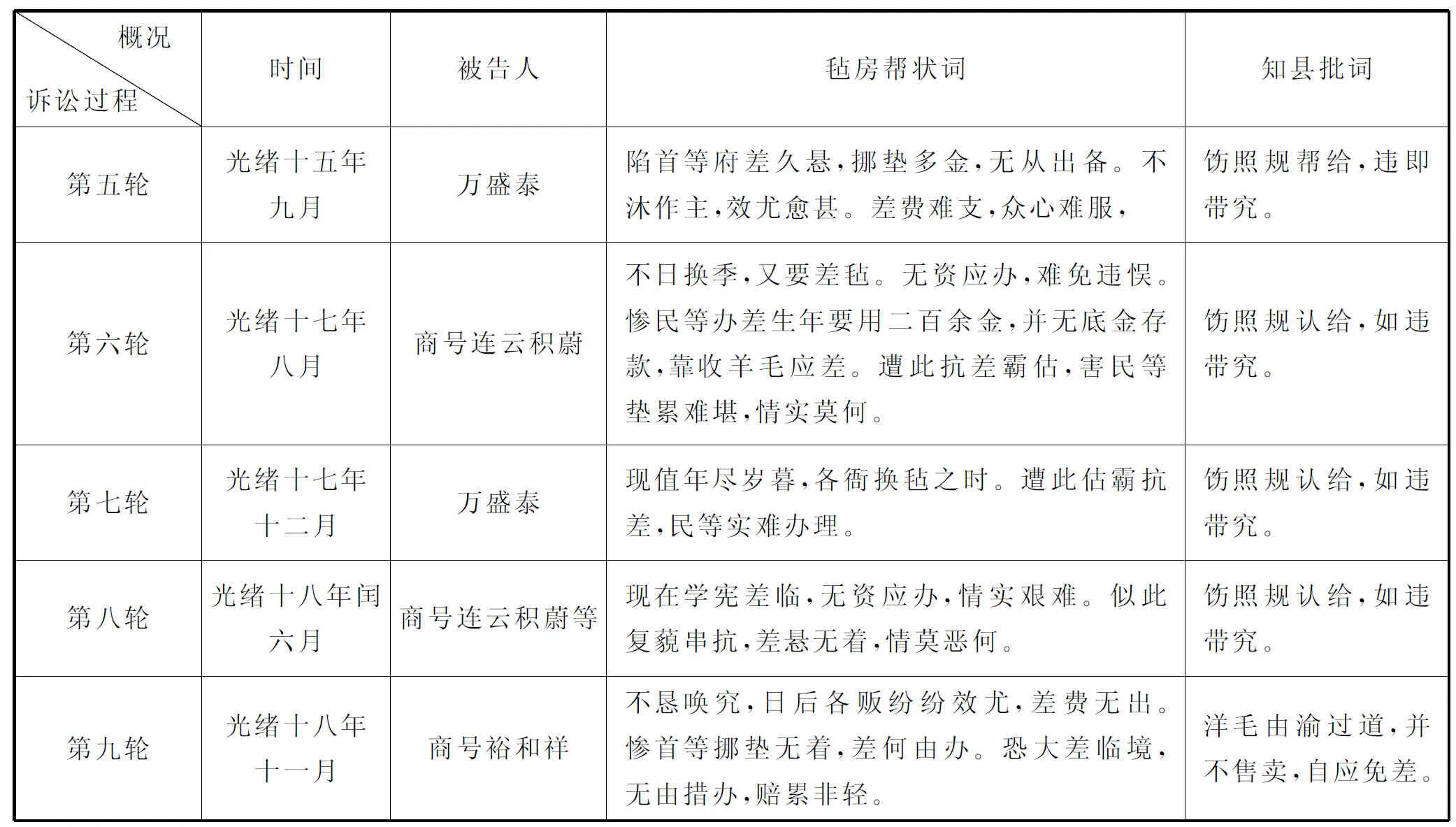

在另一些案件中,深谙官府软肋的行帮甚至可以利用差务要胁官府。将这一策略运用得淋漓尽致的案例莫过于“光7”,从“表6”可以看到,毡房帮在前后九轮诉讼中的状词高度雷同:

表6 “重庆毡房帮认差案”诉讼概况

续表

这九轮诉讼发生在四年之中,但毡房帮首事的状词都无一例外地重复着三种策略:一是新一轮差务马上就要来临,可谓是“催”;二是若有人仿效这种做法,今后差毡供应将越来越难以保证,可谓是“吓”;三是差务繁重,办差过程举步维艰,可谓是“诉苦”。知县在接到诉状后,也几乎是没有悬念地站在了毡房帮首事一边。唯一的例外是第九次诉讼中,由于英国太古洋行中途介入,才使审判结果发生逆转。以一个知县的行政经验,一定不难洞察这些状词的雷同与拙劣。但他自始至终都甘愿做毡房帮首事的傀儡,很显然是被利益所驱使。

需要说明的是,在清末新政以前,地方官府在处理行帮公产纠纷时虽然常常为财政利益所挟制,但一些承差纳厘较少的行帮,也可通过司法途径保护公产,本文所收录案例即可为证。但是在光绪二十九年(1903)川省新政启动,行政开支遽增的情况下,官府借公产纠纷剥夺行帮的情况也越来越严重。本文附录中发生在宣统年间的案件除“宣4”之外,均涉及此种情节,而“宣1”是最有代表性的一个案例。

宣统元年(1909)六月,李泽沛等人指控炭力帮首事侵吞公款二千余两,并提议将这笔款项追回后用于设立学堂。县衙受理此案后即委托五厢监正进行核查,并未发现明显的问题。但李泽沛等人却不依不饶,继续呈控。直到宣统二年(1910)初,案卷中仍然没有显示炭力帮有明显的财务问题,但该帮却不得不答允每年从帮费中拿出320钏,资助本地新设立的学校和慈善机构。这个案件的代表性在于,它涉及到当时行帮公产纠纷中最常见的三种不寻常的情况:

第一,赢了官司,输了产业。在这个案件的诉讼过程中,原告方一直处于下风。尤其是在官府清查完炭力帮账目后,明确宣布他们之前的控告是子虚乌有,还责惩了为首的李泽沛。但是炭力帮的公产并没有因此得以保全。宣统元年(1909)八月,也就是双方诉讼最激烈的关头,炭力帮主动提出每年向本地慈善机构——市会捐款200钏,显然是为了破财消灾。但是直到半年以后,炭力帮将捐款的数额提高到每年320钏,知县才批准正式结案。这不由得使人怀疑,县衙其实是借诉讼进行敲诈。案卷“宣3”中的九门屠帮、“宣6”中的火炮帮,“宣7”中的米帮、“宣8”中的拨船主夏聚庆,都有大同小异的遭遇。

第二,行帮对官府的报效由差务变为捐款。与差务相比,捐款显然更加随意。如炭力帮的案件中,炭力帮一开始希望每年捐200钏,但是原告方提出的数额是每年400钏,最后协商的结果是每年320钏。整个过程就像是讨价还价,完全不援引任何规则,自然也很难限制官府的再度勒索。

第三,出现了一批专门挑起公产纠纷,从中渔利的人。如案卷“宣1”中的李泽沛,“宣3”中的吴协和,“宣6”中的夏绍卿等。他们都不是行帮的成员,但却以兴办公益为名揭发行帮的财务问题。最后就算败诉,也成功地达到了剥夺行帮公产的目的。

综上所述,清末新政是观察清代重庆行帮公产状况的一个分水岭。在此之前,行帮凭借与地方官府的互惠关系,比较有效地利用法庭处理公产纠纷。而在此之后,诉讼却成为剥夺行帮公产的途径。情势的突变引人深思。

五、结论:专制统治与“理性市场”

仔细审视过形形色色的案例后不难发现,清代重庆行帮公产纠纷是一个“专制统治”和“多元制度变迁”相交织的故事。下面笔者就试着游走在这两个维度之间,回答本文开篇所提出的两个问题:第一,在清代的重庆,行帮公产能否得到保护?第二,清代重庆的行帮究竟是专制制度的附庸还是自主的市场力量?

透过“多元制度变迁”的维度可以看到,在清末新政以前,许多不寻常的现象正在这个城市的机体中潜滋暗长。尤为显著的是:

第一,重庆行帮的公产能够得到比较有效的保护。这与“中国传统法律不保护产权关系”的论断截然不同。因为对于地方官府而言,只有妥善处理此类纠纷,才能保证良好的地方秩序和充足的财政收入;尽管法律并未明文规定保护行帮产权,但行帮却通过迎合、利用官府的诉求,相当有技巧地促成了许多公产纠纷的解决。此种互动形成了在正式的法律条文之外,有效保护行帮公产的司法经验。这个事实也提醒我们:人们的需求和行为不断地塑造着一个社会的法制环境,在研习律例条文的同时也应充分关注实践层面的法律。

第二,重庆行帮更倾向于通过诉讼解决公产纠纷。这与官府所期待的“无讼”形成鲜明对照,也促使我们重新思考清代民事纠纷中调解与诉讼的关系。这种独特现象是清代重庆社会环境的产物:作为在明清易代战争后重建的城市,民间力量常常不拥有为普通民众所信服的权威;作为一个移民社会,许多流动人口难以分享这个城市的调解资源;作为一个商业化程度日益提高的城市,越来越多复杂而激烈的商业纠纷难以通过调解的方式解决*步德茂(Thomas M. Buoye)的研究也指出,清代商品经济发展侵蚀了这个社会的道德共识,使得调解在许多情况下难以奏效,越来越多的财产纠纷以暴力告终。参见[美]步德茂:《过失杀人、市场与道德经济:18世纪中国财产权的暴力纠纷》,张世明、刘亚丛、陈兆肆译,北京:社会科学文献出版社,2008年。。由此可见,法律实践取决于具体的历史情境,很难一概而论。在现阶段,通过区域研究揭示法律运作的详细过程,尽可能勾勒出一个“细致的局部”,将有助于修正法制史研究中的“宏大叙事”。

然而,从“专制统治”的维度,我们看到的却是一幅没有太多新意的画面。至少在本文所讨论的公产纠纷中,行帮对官府的依赖远远多于它能够对此过程施加的影响。这自然形成了一种危险的关系模式:当地方官府与行帮之间存在互惠关系,并有节制地对其进行索取时,会比较妥善、有效地处理行帮公产纠纷;但是当地方官府面临财政窘境,且不再看重传统工商业时,就会由保护行帮公产变为杀鸡取卵式地剥夺行帮公产。本文所使用的清末新政之后的案例,即展现了后一种情况。这无疑印证了“专制主义扼杀民间商业”的传统命题。

那么如何解释这些既矛盾又共存的现象呢?笔者认为,这其实并不意味着一种混乱,而恰恰是一种微妙、变通的制度安排。本文将这种制度称为“官府掌控下的‘理性市场’”。在这个市场中,专制权力可以说是当之无愧的主角,掌握着生杀予夺的大权。本文中强行剥夺行帮公产又令行帮无法反抗的地方官府,就是这种权力的缩影。然而在多数情况下,这种专制权力并非全然愚昧保守、为所欲为。反而,它会在整个制度框架中为市场发展留下一个弹性的空间。所以,清代中国许多地区的市场并不缺乏活力,也形成了各类保障商业成长的规则。从效率和运作细节而言,的确称得上是一个“理性市场”。

但专制制度与“理性市场”并非始终相处默契。在清代重庆的各个商业领域,一个具有普遍性的现象是:当地方经济、社会稳定,或扶持某类工商业有利可图时,官府会给予其一定的自主空间,并在适当寻租的同时协助其建立一个良性的市场秩序;但当局势突变导致政策转型,或扶持某类工商业的回报降低时,官府就会对其弃之不顾,甚至刻意摧残。当然,个别地区的情况并不具有理论上的普适性。在不同的经济、社会环境之下,“理性市场”的因素能否在旧制度的母体中别开出一番生面?尚在未定之天。即使就清末重庆而言,新政之后地方官府对传统工商业的催逼和打压,固然有相当大的恣意妄为的成分,但同时也是在新政压力下进退失据的不得已之举。若无此一情势逆转,结局也是殊难逆料*Eric Jones认为,清代中国政府的寻租特性,是其未出现突破性经济成长的决定性因素。参见Eric Jones, Growth Recurring (NewYork: Oxford University Press, 1988).但是从本文的研究可以看出,清代重庆地方政府并非始终无节制地寻租,尽管其寻租倾向在清末新政后明显加强,但在很大程度上也是应付形势变迁的进退失据之举。因此,清代政府的确具有寻租的性格,但这是否决定了中国不能出现突破性经济成长,还需以更扎实的实证研究为依据进行商榷。。

随着清朝的覆灭,专制统治和“理性市场”在中国的许多地区两败俱伤。回首这段历史,我们有必要给这两种市场现象以公允的评价。在许多情况下,它们并不是优劣立判或互相抵牾的,而是交织成一种你中有我、我中有你的市场机制。进而言之,制度创新和市场发展之间并不是一种单线的因果关系,新的市场因素往往也要依赖旧制度而成长。只是依赖旧制度是有风险的,市场能否在这个复杂的制度环境中巧妙地趋利避害?市场的成长是侵蚀了旧制度还是强化了旧制度?还需在更多的实证研究中寻找答案。

附录:清代《巴县档案》中与行帮公产相关的部分案例

说明:

1.本文中所使用的《巴县档案》案卷,除脚注中特别说明的之外,均来自本附录,在文中的编号也与本附录保持一致。

2.本附录所有案卷的编号,均由一个汉字和一个数字组成,汉字代表该案件发生时在位皇帝年号的简称,如乾隆时期即为“乾”,以此类推;数字代表该案卷在本附录中的次序,如乾隆时期的第一个案卷为“乾1”,以此类推。

3.为节省篇幅,本附录以及正文表格中的案卷出处,均采用了原始文献的简称。具体如下:“选编”指四川大学历史系、四川省档案馆编:《清代乾嘉道巴县档案选编》(上),成都:四川大学出版社,1989年;“川档”指四川省档案馆藏《巴县档案》缩微胶卷,卷宗号:清6;“川大档”指四川大学历史文化学院藏《巴县档案抄件》。

4.案件“宣1”在《巴县档案》原文中被分为7个独立的案卷,诉讼时间前后相差数月,但是其诉讼缘由和涉案各方基本上没有改变。因此,本文将这些案卷合并为一个案件,并重新命名。原案卷按时间先后分别为:

(1)渝城炭力帮临江千厮厢董家嘴首事廖维轩等自愿认捐三码头年捐恳示众照旧规办理不得借捐索需文,“川档”清6-54-01491。

(2)监生李泽沛等禀恳将临江炭力帮所抽之钱提作办学经费及巴县札委炭帮首事等情卷,“川档”清6-54-01621。

(3)巴县炭力帮监正杨吉三监生李泽沛等与监生熊大祥等为帮费帐目互控案,“川大档”宣财五搬运1。

(4)监生李泽沛等禀控渝城炭力帮首事熊大祥等侵吞炭轮款案,“川大档”宣财五搬运10。

(5)监生李泽沛等与炭力帮首士蓝祥杰等为帮费事互控案,“川大档”宣财五搬运4。

(6)渝城洪岩厢千厮门炭力帮首事何玉顺等禀巴县请求减捐市会钱或各衙杂派钱卷,“川大档”宣财五搬运8。

(7)炭力帮首廖维轩等认缴市会劝学会年捐文,“川档”清6-54-01943。

[责任编辑 扬 眉]

周琳,四川大学历史文化学院讲师(四川成都 610064)。

本文系国家社会科学基金青年项目“清代州县档案中的市场、商人与商业制度研究”(14CZS019)、国家社会科学基金重大项目“明清商人传记资料整理与研究”(14ZDB035)的阶段性成果。