小区大问题:社区共同体建设的新情况及对策*

2016-12-17景朝亮

景朝亮

(天津科技大学 经济与管理学院,天津 300222)

小区大问题:社区共同体建设的新情况及对策*

景朝亮

(天津科技大学 经济与管理学院,天津 300222)

我国住房制度改革的深入使社区样态与属性经历了大幅变迁。文献与观察都在说明,社区管理的方式也需随之调整。鉴于新时期社区问题的紧迫性、社区治理传统模式的局限性,以及各种利益主体间博弈的复杂性,有必要在正视社区新情况和问题基础上,充分吸纳和协同社区内各种新兴力量,在党和政府领导下形成新的治理之道,进而促成社区共同体目标的达成。

社区;社会生活共同体;社区管理

社区和谐是社会和谐的基础[1]。国家为社区建设设定的总目标为“构建社会生活共同体”[2]。“共同体给人的感觉总是不错的,成员间容易获得友善和理解”[3],引发种种“温馨美好的想象”[4]。理论上,共同体内应是社会资本丰富,彼此间拥有高度认同与信任,可节省大量交际成本,成员“由于共同的精神意志而被同化,出于自己的意志而服从,因而是感到满意的”[5]。应该说,社区建设的共同体目标是社会主义属性使然,不过事物发展总要有个过程。比如,反观当前社区实际,“共同体”内涵便尚不显著,甚至有淡化和“原子化”倾向[6]。很多社区居民反映“缺少归属感和认同感,自觉参与社区活动的热情不高”[7],还有论断认为“社区已不再是传统意义上的共同体了”[8-9]。如果说社区不再是传统共同体,那么将作何变化?而新时代的社区跟国家所期许的“社会生活共同体”目标究竟有多远?实际中存在哪些突出挑战?本文试就这些问题进行探讨。

一、传统社区共同体的危机

共同体概念一般可溯及19世纪滕尼斯的《共同体与社会》。该书所用的共同体概念(“Geminschaft”或“community”),已由费孝通较早地译为“社区”,并通用至今。可见,语源上“社区”与“共同体”就有着相近内涵,以至常被混用。在我国,社区治理纳入社会管理范畴,被喻为“社会管理的缩影”[10-12],而社会管理既然是“社会主义市场经济条件下政府的基本职能”[13-14],因而社区治理也就关乎政府职能问题了。事实上,无论是原先的“单位制”还是后来的“街居制”(或许也包括即将渐渐施行的“街区制”),政府在社区共同体的建设和维护中都将起到主导作用。

目前在社区层面,政府主要依托居委会来控制。对全国近十万居委会而言*参见国家统计局数据. http:∥data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0P0101&sj=2013.,虽然在法律规定中明确为群众自治组织,但从人财物等方面看,都对政府怀有明显依赖。日常工作中,居委会还日益承担起较多行政任务,“被各级政府视为下属部门”[15]。据称,居委会事务中90%以上都源于政府分派,几乎“上级有多少部门,社区就有多少种事务”[16],或者说“上面千条线、下面一根针”[17]。当然,把社区纳入宏观行政架构下,可为社区建设提供较好资源,也方便政策在基层的落实,还能在舆情监督、社会普查,以及政策宣传等方面表现出较强执行力。然而,当社区基层组织的行政化过高以至跟政府官僚体系吸纳为一体时,这种行政意义上的共同体似乎与“社会生活共同体”的愿景就有所偏离了。毕竟,过高的行政化容易偏离基层群众自治的“初心”;同时“社区自治组织”若演化为“政府一条腿”[18]或“准政府组织”[16],社区实际上就会行使起政府职能[19],这样,当政府职能转移到“准政府”时,也就在某种程度上稀释了“社会能做的交给社会”这一政府职能转变原则的意义。

从居民角度看,尽管被要求“自我管理、自我教育、自我服务”[20],但居民参与却很有限。即便社区有不少活动,也多“属于娱乐性文体活动、或受动性参与活动”[21],且以老年人(特别是女性)为多[22-23];相比之下,那种具有自主治理性质的活动,要么鼓励不足,要么发展不成熟。譬如,尽管“全国大多数居委会都建立起居民会议制度”[24],但这个关乎社区事务最高决策权的制度却几乎没有什么影响力[25],甚至“连一些地方行政官员,对居民会议也是相当陌生的”[26],以此足见行政化社区机构在新时期社区生活中展现的凝聚力并不乐观。于是,为切实营造和谐的社区共同体起见,有必要与时俱进地考查社区新情况。

二、现代社区新情况

住房制度改革启动近廿年来,在很大程度上解决了邓小平同志担心会危及安定团结的“住房难”这个“爆炸性社会问题”[27],但就像毛泽东同志所指出的,“每一事物的发展过程中都存在着自始至终的矛盾运动”[28]305。社区治理也如此,旧有问题解决后,新问题随之出现:原来“单位办社会”模式目前趋于解体,但代之而起的市场化小区内部仍潜藏各种冲突和矛盾因子。随着小区样态的嬗变,新矛

盾同样会影响社会安定团结和人民安居乐业。那么,现代的小区有哪些主要新情况呢?

首先,商业住宅小区覆盖面之广、居住人口之多(动辄成千上万)、关系之复杂都在考验社区管理能力。进入新世纪后,2000年到2014年我国住宅销售面积达953705万平方米,大约1万平方公里(见图1),而新增商业住宅小区的平面面积也超到5000平方公里(见表1)。试想,对如此广大、且内涵盘根错节利益冲突的区域,有些问题一旦处理不当势必后果严重,甚至会造成社区撕裂,背离社区共同体建设的目标。

图1 2000—2014年中国住宅商品房销售面积(单位:万平方米)数据来源:国家统计局.http:∥data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A051K&sj=2014

单位:万平方米

数据来源:国家统计局. http:∥data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A051K&sj=2014

其次,城市社区的扩展秩序或“陌生人社会”性质日益突出。与此相应,原先基于血缘、亲缘、族缘、或“单位缘”的熟人社区机制在走向式微。城市化运动使得人员流动趋于频繁,社区组成也日益多元,而社区新样态、人群新属性、利益新矛盾,以及新的社会组织、新的交际语境和新的互动模式等,都要求社区管理制度与时俱进,否则在改变的环境中若墨守陈规必会出现治理盲区。从社区居民角度看,因交流、协作与互动环境的变迁,也容易产生不适应感及怀旧情绪,或者也会发出普特南“独自打保龄”般的喟叹[29]。这些因素都在给当今的社区共同体建设带来新课题。

再次,社区内部矛盾多样。住房商品化后,购房人用大量积蓄,努力实现“安居梦”,但一旦成为业主就必然对生活载体的住房格外上心。于是房屋质量、小区配套、周边环境、邻里关系、社区秩序乃至公共收益和升值空间等,都会成为业主们利益考虑的要点,也因此成为敏感矛盾易发的地方。能在小区内“平安居住”和“乐享物业”已成为业主们新的“安居乐业”之梦。

习近平同志在多个场合强调“民为邦本、本固邦宁”,而众多业主安居乐业“小区梦”的质量之和,必然也就关乎社会整体的稳定和谐,进而决定“中国梦”的含金量。然而冷静的现实一再提醒我们,

① 见网址:http:∥www.toutiaowang.cn/news/shehui/94060.html.

② 见网址:http:∥toutiao.com/i6262976933588369921/.

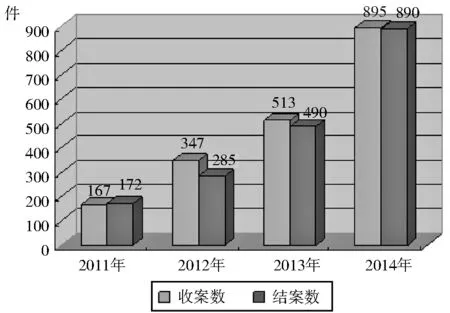

恰是在关切民生的小区领域容易滋生纠纷。比如,社区业主们与房地产开发商之间,常因房屋质量、配套权属、小区收益而纠纷迭起。据新华社报道,不久前广东潮州业主因小区会所权属纠纷被殴打致死①,事后引起业主更多抗议,曾一度成为舆论的焦点。事实上,仅2015年一年内,全国关于商品房销售合同的纠纷案就多达近二十万例②。同时,物业纠纷也不容忽视,甚至已被列为跟劳资、医疗和环保并列的四大社会纠纷之一[30]。笔者虽未能找到全国的数据,但从搜集到的慈溪市法院数据中或者也可“尝脔知味”地对此问题有所反映。据悉,从2011至2014年,慈溪法院接受的物业服务合同纠纷案收案数量分别为167件、347件、513件和895件,结案数量分别为172件、285件、490件和890件,近两年增幅尤为明显(见图2)。

图2 2011—2014年慈溪物业服务合同纠纷案件收结案情况对比数据来源:宁波法院. http:∥www.nbcourt.gov.cn/content.aspx?aid=9583

物业服务合同纠纷案之所以逐年增多,究其原因大致包括以下几方面。一是物业公司的服务不到位,管理手段简单粗暴,缺乏沟通技巧,常使某些本可通过协商解决的矛盾无谓地升级。二是个别业主遇事处理不当,出现非理性行为,导致恶性循环。三是有些业主对“受益者付费”或“花钱买服务”的现代市场理念接受不足,原来“单位办社会”模式所形成的路径依赖还在深刻影响行动者的意识和态度。四是业主维权意识增强,但对相关法律规定的理解却还不足,特别是当过度民主倾向占据主导时反而容易造成程序失范。

概言之,社区治理是目前社会管理领域的关键一环。社区潜藏的诸多利益纠纷以及引起这些纠纷的各种新诱因,都在呼唤实事求是的分析,需要各方增进社区协商的能力,让相关方在矛盾中找到利益的“最大公约数”。

三、社区共同体还是“不同体”?

社区新情况下对共同体的营造,意味着要在滕尼斯“社区与社会”二分法以外寻求一条既适应现代自由社会、又不乏“共同体”本色的路径。不过,与共同体相对,某种意义上社区的不同体因素反而更为醒目。比如,小区性质上可分为不同的类别:单位小区(及单位改制后的老旧小区)、商品住宅小区、城镇化的“新农村”小区,以及传统的农村社区等;还有层次上的别墅区、高档公寓小区、中低档小区;按居民属性可分为户籍常住人口、非户籍常住人口、流动人口;而如果以物权状况作标准,又能分为业主群体和租客群体,乃至新时代的“蚁族群体”等。不同的社区样态,在社区建设中会呈现出不同特征,因地制宜的原则就显得十分关键。或者可以说,社区之所以叫“区”,本身就意味着一种“区隔”(segregation),也就是说带有天然的局限,而“共同体”的概念本身也有着排他性的意蕴,意味着存在“自己人”和“他者”之别。

社区共同体内涵的这种张力,也可能成为街区制推行中需考虑的要素。2016年2月,中央城市工作会议提出在社区建设中逐步推行街区制,即在城市规划的道路边上建房,并不设围墙。对此,持保留意见者担心私密感、隐私权,以及小区(特别是高档小区)所承载的荣誉感和认同感等缺乏保障;而表示支持者则认为封闭小区(walled community)是孤立主义的象征,蕴含着“反共同体”(anti-community)的倾向[31]。所以说,共同体在内涵上除了包容性(inclusiveness)的意蕴外,也含有不能忽视的排他性(exclusiveness):即在共同体范式下谁可算是自己人因而配享何种权利,及谁只能当外人而予以排斥。在我国,本来就流行那种带有围墙的社区建设模式,而现在某些社区甚至还要在同一个社区内部再搭建铁丝网或铁栏杆作为隔离墙,将道理上的“共同体”转变为事实上的“不同体”,令居民间的疏离感有增无减。如广州翠悦湾小区中“商品房”用户觉得与“解困房”用户虽同住一个小区,但在物业费和生活习惯上都有差别,进而在心理上出现隔膜,商品房住户觉得跟解困房用户不属一个共同体,为此硬是在社区内建起一道意为“不相往来”的屏障,以示区别[32-34]。由此可见,社区分裂因素的存在成为“温馨共同体”的现实威胁。实际上,居民各自的经济地位、文化背景、思想观念、生活习惯的差异越大,社区共同体的融合难度也就越大。为将这些彼此差异的人们刻意组织起来,实现所谓“互融式”发展,就不得不克服因“社会特性差异过大而极易产生的相互排斥性,……(毕竟)人们倾向于与自己经济背景相似的群体交往,当住区(社区)相邻群体收入差距过大时就会彼此疏远”[35]。古语云:“贫居闹市无人问、富在深山有远亲。”如果说连以血缘为基础的自然共同体都充斥着经济人理性选择的话,那对由众多陌生人组成的现代社区而言,其成员的理性计算、投机、搭便车等心理倾向恐怕会有过之而无不及。所以说,共同体感知是相对的、易化的。当人群利益一致的时候,他们可以心往一处想、劲往一处使,俨然构成一个休戚与共的共同体。但社区内若在理念、价值观和利益方面出现偏差,则“友谊的小船说翻就翻”。所以说,确保社区互动相对稳定化的制度建设就显得尤为重要。而在制度化建设中,一个关键就在于让社区主体们意识到彼此间存在一个共同、且持久的利益存在,为此对话之门的启动、协商平台的搭建、交流机会的营造,都成为题中应有之义了。当然,为便于社区协商及共同体的打造,各地兴起的“互联网+社区”、智能社区等尝试将大有用武之地,不仅能节省社区交际的成本,还能以喜闻乐见的方式增进成员间的理解和认同,为社区共同体的建设增添助力。

综上所述,目前社区共同体建设至少面临着三种挑战:第一是行政化过浓的传统社区管理体制在新情况下显出不能忽视的局限性;第二是个体趋利意识与有限理性在社区样态塑造中影响深刻,严重时可能造成某种分裂;第三是新技术条件下居民社交参与偏好的转移也在考验传统的社区参与模式。辩证法认为,矛盾是自然和社会的常态,但矛盾并不妨碍共同体的构建,在矛盾中寻找共同就是矛盾的对立统一性[28]328,由此可见,共同体建设未必是要回归到腾尼斯意义上的乡土社会,也并非刻意消除冲突、回避矛盾,而是要在“社会能做好的交给社会”的导向下,鼓励社区各种力量积极作用,为多元利益的协商创造条件,让不同的利益方在差异中寻找到共同利益的最大交集,进而因势利导地为社区共同体建设选择制度安排。在这期间,特别需要在尊重人类行为机理的基础上,在党和政府的宏观领导下,形成居委会、业主组织、物业服务机构等机构间“求大同存小异”的治理格局,以调动和吸纳社区内一切正能量与健康因素,在彼此“补台而非拆台”中达到社区共同体“多元共治”的建设目标,还能在协助政府职能转变中让民主的社会主义核心价值观得到弘扬。

[1] 民政部.关于进一步推进和谐社区建设工作的意见[EB/OL].(2016-04-05).http:∥www.mca.gov.cn/article/zwgk/fvfg/jczqhsqjs/200911/20091100043909.shtml.

[2] 中共中央办公厅,国务院办公厅关于转发《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》的通知[J].中国民政,2001(1):1-3.

[3] 齐格蒙特·鲍曼.共同体[M].欧阳景根,译.南京:江苏人民出版社,2003:1-7.

[4] 杨敏.公民参与、群众参与与社区参与[J].社会,2005(5):78-95.

[5] 滕尼斯.共同体与社会[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1999:80.

[6] 田毅鹏,吕方.社会原子化:理论谱系及其问题表达[J].天津社会科学,2010(5):68-75.

[7] 张垚,叶帆.把社区建设成和谐的社会生活共同体[N].人民日报,2012-02-08(7).

[8] 桂勇,黄荣贵.城市社区:共同体还是“互不相关的邻里”[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2006(6):36-42.

[9] 夏学銮.中国社区建设的理论架构探讨[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2002(1):127-134.

[10] 曹绪飞.社区制基本问题再研究[D].上海:复旦大学,2007:124.

[11] 窦泽秀.社区行政[M].济南:山东人民出版社,2003:14.

[12] 汪大海,魏娜,郇建立.社区管理[M].北京:中国人民大学出版社,2005:5.

[13] 陈振明,吕志奎,胡薇薇.强化我国政府社会管理职能的对策思考[J].东南学术,2005(4):29-38.

[14] 闫书勤.关于社会主义市场经济条件下加快政府职能转变的几点思考[J].行政与法,2001(5):3-5.

[15] 杨腾原.中国城市社区研究文献综述[J].陕西行政学院学报,2013(2):43-46.

[16] 杨爱平,余雁鸿.选择性应付:社区居委会行动逻辑的组织分析[J].社会学研究,2012(4):105-128.

[17] 薛竹.论住宅物业的社区化自治管理模式[J].中国物价,2000(7):11-13.

[18] 夏晓丽.城市社区治理中的公民参与问题研究[D].济南:山东大学,2011:36.

[19] 梁洪波.社区:利益共同体[N].中国妇女报,2000-06-28(1).

[20] 国务院.中华人民共和国城市居民委员会组织法[R].中华人民共和国国务院公报,1989(6):938-942.

[21] 赵春燕.社区自治的语义分歧及其现实弥合之可能[J].湖湘论坛,2015(6):86-90.

[22] 马倩.城市社区的治理问题与对策研究[D].石家庄:河北经贸大学,2015:22.

[23] 王雪妮.社区居委会:行政控制与社会自治[D].北京:首都经贸大学,2012:10.

[24] 汤晋苏.关于居委会组织法贯彻实施情况的调研报告[J].中国行政管理,2001(1):31-33.

[25] 孟红莉.你参加过居民会议和居委会选举吗:城市居民社区参与调查(一)[J].社区,2008(1):27-29.

[26] 王军.居民会议的权力需要得到尊重[N].中国社会报,2006-09-21(4).

[27] 张智楚,林晨.未完成的艰难选择:对我国住房制度改革思路的追踪[J].瞭望,1988(1):23-25.

[28] 毛泽东.毛泽东选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1991.

[29] 罗伯特·帕特南.独自打保龄:美国社区的衰落与复兴[M].刘波,等译.北京:北京大学出版社,2011.

[30] 范国振.社区协商的重要意义[J].住宅与房地产,2015(17):63.

[31] William G.Flanagan. Urban Sociology:Images and Structure(5th Edition)[M].Lanham,Maryland: Rowman& Littlefield Publishing Group, Inc.,2010:350-352.

[32] 李强,李洋.居住分异与社会距离[J].北京社会科学,2010(1):4-11.

[33] 郭海霞.当代中国社会资本重建与协商民主的实质化践行[J].浙江社会科学,2016(3):48-58.

[34] 吕岩,王启峰.图片报道:翠悦湾小区[N].人民日报,2015-01-08(5).

[35] 张祥智.“有机·互融”:城市集聚混合型既有住区更新研究——以天津为例[D].天津:天津大学,2013:203-206.

Obvious Problems in Communities: New Situation in Community Building and Countermeasures

JING Chaoliang

(CollegeofEconomicsandManagement,TianjinUniversityofScienceandTechnology,Tianjin300222,China)

The restructure of Chinese housing system that started at the end of last century has brought forth considerable changes with regard to the composition and nature of the present communities. As a result, the mode of community administration is supposed to make corresponding adaptation. Given the importance of the community governance, the obvious constraints the traditional bureaucratic mode are confronted with, and the complexity of the contradictions among various groups in the communities, there is a necessity of mobilizing, co-opting and coordinating the emerging powers or organizations in communities so that they could be put into the government-led framework of community control to help realize the establishment of wholesome modern communities.

communities;social life community;community management

*国家社科基金“政府职能转变背景下社区共同体建设的路径选择研究”(15BGL197)之阶段性成果。

2016-08-24

景朝亮(1976-),男,山西洪洞人,天津科技大学讲师,博士。研究方向:制度分析与社区治理。

10.16396/j.cnki.sxgxskxb.2016.11.008

C916.2

A

1008-6285(2016)11-0029-05