非瓣膜性房颤致首次脑栓塞的预后影响因素分析

2016-12-17郭义坤刘建芳陈卓友董贯忠

郭义坤, 刘建芳, 陈卓友, 董贯忠

(南京医科大学附属常州市第二人民医院 神经内科, 江苏 常州, 213003)

非瓣膜性房颤致首次脑栓塞的预后影响因素分析

郭义坤, 刘建芳, 陈卓友, 董贯忠

(南京医科大学附属常州市第二人民医院 神经内科, 江苏 常州, 213003)

非瓣膜性心房颤动; 脑栓塞; 危险因素; 预后

非瓣膜性心房颤动(NAF)患者的年卒中发病率可达5%[1], 是正常人的5~6倍[2]。目前针对NAF致首次脑栓塞早期预后的临床研究仍较少。本研究探讨影响NAF致首次脑栓塞患者早期结局的影响因素,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2012年02月—2013年12月本科住院治疗的急性缺血性卒中患者。纳入标准:符合2010年欧洲心脏病学会心房颤动治疗指南建议的诊断标准[3]; 合并脑栓塞,符合第4届全国脑血管病会议修订的心源性脑栓塞诊断标准[4]; 发病前有NAF病史或住院过程中通过心电图及心超检查确定为NAF。排除标准:合并其他心脏疾病;既往有卒中史;急性期已接受了血管再通治疗(包括经动脉、静脉溶栓或取栓);合并其他干扰预后评估的严重内外科疾病。

1.2 资料收集

根据病历资料详细收集人口统计学资料、血管危险因素、基线美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、基线血压水平、实验室和影像学检查及临床结局。人口统计学资料包括年龄、性别;危险因素包括吸烟、饮酒、糖尿病、高血压病、高脂血症和充血性心力衰竭。

所有患者均进行血液、心电图、心超、颈部血管彩超、头颅 CT或MRI、MRA检查,证实为急性脑梗死合并NAF, 且病因学分型为心源性脑栓塞。根据基线收缩压水平将患者分为a(SBP≥160 mmHg)、b(SBP≥140~<160 mmHg)和c(SBP<140 mmHg)3组。根据基线CHADS2评分将患者分为低危(0、1分)、中危(2分)和高危(3、4分)3组。入院后重复头颅影像学检查以明确有无症状性出血转化(sICH)。sICH定义为临床症状加重(NIHSS增加≥4分)且出血可能是导致临床症状加重的原因[5]。

在入院当时和发病后7、14、30 d分别进行体格检查、门诊复查或电话随访,采用改良Ranklin量表(mRS)评价临床转归情况。0~2分定义为预后良好,3~6分定义为预后不良。

1.3 统计学分析

应用SPSS 17.0软件包进行统计学处理。计量资料以均数±标准差或中位数(四分位间距)表示,组间比较采用独立样本t检验;计数资料以率表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法;以mRS作为应变量,各危险因素自变量,进行多因素Logistic回归分析。检验水平定义为α=0.05。

2 结 果

经初步筛选, 146例患者符合纳入标准,其中6例存在凝血功能异常, 12例接受了血管再通治疗, 9例存在严重心、肺疾病或肝、肾功能不全,3例在入院后数小时内死亡,未能进行相关检查,24例既往有卒中史。最终纳入92例患者作为研究对象,其中男44例,女48例,年龄40~94岁,平均(73.90±10.74)岁;NIHSS评分1~26分,中位数为11分, 5%和95%位数分别为2分和19分。

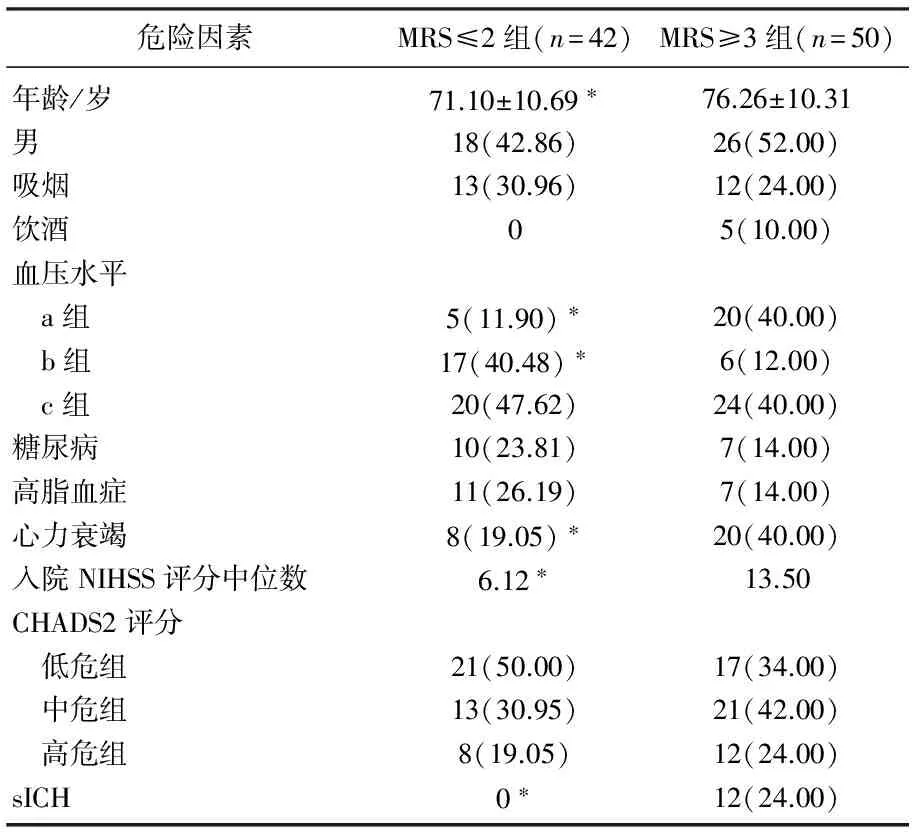

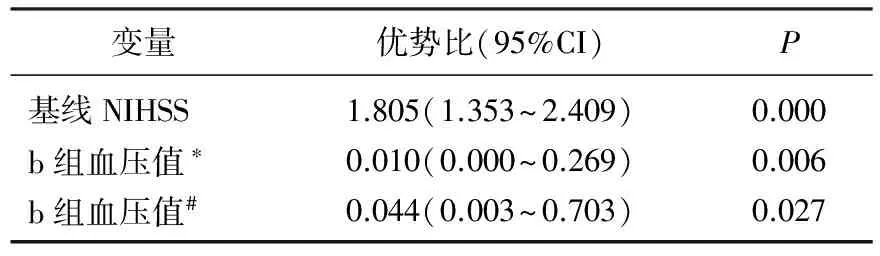

所有患者均按指南建议予抗血小板、抗凝或中性治疗。12例患者发生sICH, 发生率为13.04%, 其中2例自动出院后死亡。42例患者预后良好, 50例预后不良。预后不良多见于年龄较大、基线NIHSS较高、合并心力衰竭、基线血压较高(SBP≥160 mmHg)及发生sICH者。见表1。以血管危险因素、基线NIHSS评分、血压水平(a、b、c组)、sICH为自变量, mRS为应变量,进行多变量Logistic回归分析。校正各血管危险因素后,基线NIHSS评分是NAF致首次脑栓塞患者预后不良的独立危险因素,而收缩压水平处于140~160 mmHg与预后良好独立相关。见表2。

表1 NAF致首次脑栓塞患者不同预后患者组基线资料比较[n(%)]

与MRS≥3组比较, *P<0.05。

表2 NAF致首次脑栓塞患者1个月时预后的相关因素

*表示以c组为参考;#表示以a组为参考。

3 讨 论

房颤导致的脑卒中与动脉粥样硬化性脑卒中及小血管病性脑卒中相比,有更高的致残率和死亡率,其重度残疾率(mRS评分4~5分)和死亡率(mRS评分6分)分别可高达38%和11%[6]。本研究患者的残障率高达51.8%(mRS评分3~5分),但早期死亡率仅为3.3%。这是由于本研究入选时排除了接受血管再通治疗的12例患者(其中4例死亡),且排除了未完善心超等检查已死亡的3例患者,故本研究患者实际早期死亡率为9.3%。

有研究[7]证实,基线神经功能缺损程度是脑卒中预后的独立影响因素,心源性脑栓塞多累及大动脉,梗死范围更大,皮层受累更多,临床症状更严重。本研究中,基线NIHSS评分是预后不良的独立危险因素, NIHSS评分每增加1分,预后不良的概率增加1.8倍。虽然年龄和CHADS2评分对临床结局有重要影响,在本研究的多因素回归分析中未达显著性。因此,不管此类患者的年龄和危险因素分布情况,治疗的关键在于尽早改善神经功能缺损程度,提示急性期血管再通治疗有重要意义。

目前对急性期脑梗死血压管理目标并不明确。中国急性缺血性脑卒中降压试验(CATIS)结果提示早期强化降压治疗无明显获益,但可能是安全的[8]。该研究针对栓塞患者的亚组分析结果与总体结论一致。中国指南建议,急性缺血性脑卒中患者如血压持续升高,收缩压≥200 mmHg或舒张压≥110 mmHg, 或伴有严重的心功能不全、主动脉夹层或高血压脑病的患者方需予降压治疗[9]。也有研究[10]显示,脑梗死患者急性期血压与远期预后呈U型曲线关系,血压的最适水平为收缩压140~160 mmHg, 舒张压75~80 mmHg。本研究中SBP≥160 mmHg是预后不良的危险因素,而SBP 140~160 mmHg则相反。多因素回归分析显示,相对于SBP≥160 mmHg和SBP<140 mmHg, SBP 140~160 mmHg的OR值分别为0.015和0.060,P值均<0.05, 提示SBP水平140~160 mmHg与预后良好独立相关。

[1] Donald M, Thomas J W, Eric P L, et al. Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the Framingham Heart Study[J]. Circulation, 2004, 101: 1042-1046.

[2] Krahn A D, Manfreda J, Tate R B, et al. The natural history of atrial fibrillation: incidence, risk factors, and prognosis in the Manitoba Follow-Up Study[J]. Am J Med, 1995, 98: 476-484.

[3] The Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology(ESC). Guidelines for the management of atrial fibrillation[J]. Europace, 2010, 12: 1360-1420.

[4] 中华神经科学会. 各类脑血管疾病的诊断要点[J]. 中华神经科杂志, 1996, 29: 379-380.

[5] Larrue V, von Kummer R R, Müller A, et al. Risk factors for severe hemorrhagic transformation in ischemic stroke patients treated with recombinant tissue plasminogen activator[J]. stroke, 2001: 32: 438-441.

[6] Schwammenthal Y. Bornstein N M. Goldbourt U, et al. Anticoagulation remains underused in prevention of stroke associated with atrial fibrillation: insights from two consecutive national surveys[J]. Int J Cardiol, 2011, 152(3): 356-361.

[7] Dulli D A, Stanko H, Levine R L. Atrial fibrillation is associated with severe acute ischemic stroke[J]. Neuroepidemiology, 2003, 22(2): 118-123.

[8] Jiang He, Yonghong Zhang, Tan Xu, et al. Effects of Immediate Blood Pressure Reduction on Death and Major Disability in Patients With Acute Ischemic Stroke The CATIS Randomized Clinical Trial[J]. JAMA, 2014, 311(5): 479-489.

[9] 中华医学会神经病学分会. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014[J]. 中华神经科杂志, 2015, 48(4): 4-5.

[10] 杨琦, 丁宏岩, 韩翔. 脑梗死患者急性期血压监测与预后的初步研究[J]. 中华老年心脑血管病杂, 2007, 9(2): 2-3.

2016-10-11

刘建芳

R 743.33

A

1672-2353(2016)23-144-02

10.7619/jcmp.201623052