股骨近段良性肿瘤患者髋关节置换与内固定手术效果比较

2016-12-17王鹏

王 鹏

(辽宁省沈阳市骨科医院 骨科, 辽宁 沈阳, 110044)

股骨近段良性肿瘤患者髋关节置换与内固定手术效果比较

王 鹏

(辽宁省沈阳市骨科医院 骨科, 辽宁 沈阳, 110044)

股骨近端肿瘤; 髋关节置换术; 内固定; 复发

股骨近端的解剖结构包括股骨颈、股骨头、转子区等,属重要负重关节,承担剪式应力与垂直应力[1], 是骨骼转移瘤好发部位。股骨近端骨瘤可诱发肢体酸胀不适、疼痛等表现,部分伴关节障碍、病理性骨折[2]。股骨近端良性肿瘤的治疗以外科手术为主,包括刮除植骨内固定、外科切除、扩大切除联合人工假体重建、扩大切除灭活瘤体等[3]。本研究探讨治疗股骨近端良性肿瘤的有效方案,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2010年2月—2014年1月本院收治的58例股骨近端良性骨肿瘤患者。所有对象均经CT、MRI及病理确诊为股骨近端良性骨肿瘤。按就诊及住院顺序编号分为对照组与观察组各29例。对照组男15例,女14例;年龄13~52岁,平均(36.5±2.1)岁;左侧骨瘤16例,右侧13例; 骨肿瘤病理类型:骨巨细胞瘤5例,纤维结构不良13例,骨囊肿9例,非骨化性纤维瘤1例,软骨母细胞瘤1例;分期: 1期10例, 2期13例, 3期5例。观察组男16例,女13例;年龄12~53岁,平均(36.6±2.4)岁;左侧骨瘤15例,右侧14例;骨肿瘤病理类型:骨巨细胞瘤4例,纤维结构不良14例,骨囊肿8例,非骨化性纤维瘤1例,软骨母细胞瘤2例;分期: 1期11例, 2期13例, 3期4例。2组性别、年龄、病理类型、分期等基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法

对照组给予内固定手术治疗。根据术前影像学结果,刮除病灶,灭活瘤腔,采用自体骨或异体骨、人工骨做植骨处理,予以内固定重建,病变位于转子下、转子间区域,且股骨距内侧壁完整者予以钢板螺钉内固定或动力髋螺钉内固定,畸形矫形者予以股骨近端防旋髓内钉内固定。观察组采用髋关节置换术,骨肿瘤行切刮术或肿瘤段切除处理,配合髋关节置换术。持续硬膜外麻醉,侧卧位,外侧切口,暴露关节囊,分离黏连后切除,脱位髋关节,影像学指导下切除股骨头,切除良性骨肿瘤远端1~2 cm, 切下臀中肌与少量转子松质骨,切断内旋肌群、外旋肌群止点、股外侧肌止点与髂腰肌止点,标记,清除创面,选择生物型或水泥型人工髋臼假体,外翻角45°, 前倾角15°, 清除骨赘,多余骨水泥与软组织骨碎片,标记股骨干远端截骨中线处,确定假体前倾角,置入股骨头假体,将含少量松质骨的4个肌群止点穿过假体耳孔,结扎固定,复位髋关节,确定髋关节活动度、松紧度,负压引流,缝合包扎。术后常规引用抗生素,给予关节功能康复训练。

1.3 观察指标

① 记录2组手术一般指标,包括手术时间、术中出血量、住院时间等。② 2组均随访2年,统计术后并发症发生率,随访复发率。③ 采用Harris表[4]评定患者术后6个月髋关节功能恢复情况。包括优、良、可、差4级,统计髋关节恢复优良率。④ 采用SF-36量表[5]评定患者术前、术后6个月、术后1年、术后2年生活质量改善情况,包括活力、生理功能、精神健康、躯体疼痛、社会功能等维度,得分0~100分,分数越高,表示生活质量越好。⑤ 采用MSTS评分表[6]评定患者肢体恢复情况,包括疼痛、满意度、行走、步态、支具辅助等维度,每项0~5分,评分越高,表示恢复越好。

2 结 果

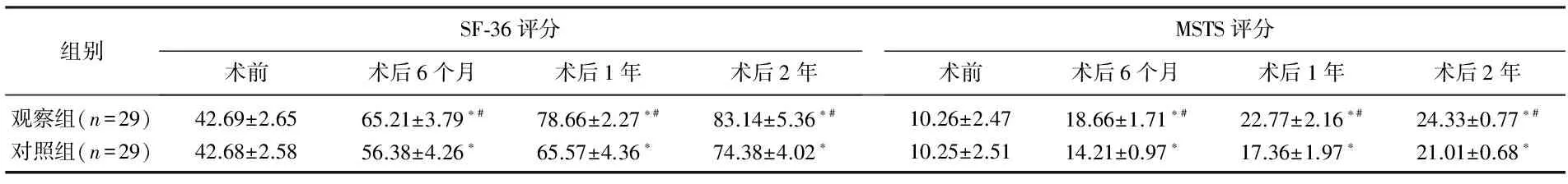

观察组手术时间、术中出血量、住院时间依次为(133.56±10.57) min、(845.51±76.22) mL、(16.25±2.11) d, 对照组依次为(130.79±12.68) min、(861.74±80.46) mL、(22.54±3.58) d。观察组住院时间显著短于对照组(P<0.05)。观察组髋关节恢复效果为优9例,良15例,可4例,差1例,优良率为82.76%; 对照组髋关节恢复效果为优4例,良11例,可8例,差6例,优良率为51.72%。观察组优良率显著高于对照组(P<0.05)。2组术前SF-36评分、MSTS评分差异无统计学意义(P>0.05), 术后不同时间2组各量表评分均显著上升(P<0.05), 且观察组不同时间评分上升幅度均显著高于对照组(P<0.05)。见表1。观察组发生浅层感染1例(3.45%), 关节脱位1例(3.45%), 局部复发1例(3.45%); 对照线发生浅层感染3例(10.34%), 关节脱位4例(13.79%), 局部复发5例(17.24%)。

表1 2组手术前后SF-36评分、MSTS评分比较 分

与术前对比, *P<0.05; 与对照组比较, #P<0.05。

3 讨 论

股骨为人体关键承重骨,股骨近端为肿瘤样病变及原发性肿瘤常发部位,近年来报道[7]显示,股骨近端良性肿瘤发病率明显上升。目前手术是治疗股骨近端肿瘤的首选方式,旨在重建患者肢体功能,减轻疼痛感,改善其生活质量。对骨肿瘤的处理多采用切刮术,刮除病灶,在灭活瘤腔后予以植骨或内固定处理,辅以电刀灼烧,降低局部复发率。但为避免股骨头坏死,促进骨愈合,通常需保护股骨头,确保植入自体骨厚度在1 cm左右。

杨毅等[8]表示,对股骨近端肿瘤患者采用人工全髋关节置换术可缩短患者术后关节功能恢复时间,促使患者术后尽早负重行走。研究[9]发现,肿瘤刮除配合人工全髋关节置换术,对肿瘤组织切除更为彻底,可保护患者关节功能。相对而言,采用异体植骨、灭火回植等植骨形式,患者骨生长速度缓慢,愈合时间长,软组织黏连发生率高,术后关节功能恢复速度慢。赵洪普等[10]建议,对股骨近端良性肿瘤可根据肿瘤位置及范围配合采用不同的内固定方式,以预防病理学骨折,提升病骨机械强度,矫正畸形。对病变位于转子下、转子区或骨骺线未闭合者可采用解剖钢板内固定方式,避免损伤骨骺线;对伴股骨近端畸形者则建议予以重建钉固定,对股骨转子周围骨折则采用防旋髓内钉,固定牢靠,创伤小。但髓内固定通常占据髓腔,导致植骨量少,重建操作困难,易导致骨不愈或肿瘤复发,部分或因应力集中导致内固定失败。

对肿瘤范围较大良性骨肿瘤者,若给予局部刮除植骨处理,填塞后骨吸收缓慢,局部复发、骨不愈发生率较高,易引起关节面塌陷,不利于术后恢复,因此多建议应用髋关节置换处理。其不仅可保护关节囊、股骨外侧及臀中肌止点,同时对肿瘤清除更为彻底,可实现术后早期完全负重活动,患者髋关节功能恢复速度快,远期生活质量高。本研究中观察组采用髋关节置换术,对照组采用内固定处理,结果发现,观察组住院时间短于对照组,同时术后6个月患者髋关节功能恢复优良率高于对照组,与任可等[11]报道相符。生活质量评分、髋关节恢复评分结果显示,观察组术后6个月、术后1年、术后2年各量表评分上升幅度均显著高于对照组(P<0.05), 同时观察组随访2年局部复发率低于对照组,并发症发生率较对照组低,可能与病例数量较少有关。

[1] 林秾, 叶招明, 李伟栩, 等. 股骨近端上移重建骨盆肿瘤切除后的骨缺损[J]. 中华骨科杂志, 2012, 32(11): 1010-1014.

[2] 赵加力, 周全, 潘伟, 等. 股骨近端防旋髓内钉内固定结合骨水泥填充治疗股骨转子周围转移性肿瘤[J]. 中国医师进修杂志, 2014, 37(29): 6-9.

[3] 胡跃, 王子田, 李辉, 等. 肿瘤型髋关节假体治疗高龄粗隆间粉碎性骨折的疗效研究[J]. 西南国防医药, 2014, 24(8): 848-850.

[4] 王彤. 人工全髋关节置换术后功能评价法[J]. 中国临床康复, 2002, 6(14): 2038-2041.

[5] 张磊, 徐德忠, 黄久仪, 等. SF-36量表中文版的应用及分级截断点选择的研究[J]. 中华流行病学杂志, 2004, 2(1): 62-63.

[6] 李强, 罗先正, 王志义, 等. 人工髋关节置换术后评估方法的研究[J]. 中华骨科杂志, 2001, 21(12): 721-725.

[7] 徐台锋, 叶喜刚. 人工关节置换在股骨近端转移性肿瘤中的应用[J]. 实用肿瘤杂志, 2013, 28(3): 323-325.

[8] 杨毅, 郭卫, 杨荣利, 等. 股骨上段转移癌的外科分型与治疗策略[J]. 中华外科杂志, 2013, 51(5): 407-412.

[9] 史世勤, 柴臻, 同志超, 等. 股骨近端良性肿瘤骨缺损修复重建57例[J]. 陕西医学杂志, 2011, 40(8): 1054-1055.

[10] 赵洪普, 徐秋玉, 曾勉东, 等. 定制人工股骨头治疗股骨上段转移性肿瘤[J]. 临床骨科杂志, 2012, 15(4): 376-378.

[11] 任可, 施鑫, 吴苏稼, 等. 股骨近端巨细胞瘤的诊断和手术治疗[J]. 中国矫形外科杂志, 2012, 20(7): 577-580.

2016-09-16

R 738.1

A

1672-2353(2016)23-095-02

10.7619/jcmp.201623029