皮肉骨髓,慢读何百明

2016-12-16

听说一个人只要短短一瞬(如皮),认识一个人就需要点时间了(似肉),了解一个人更需要花时间(类骨),而了解一个专家,则需要相当长的时间(像髓)。这就相当于皮肉骨髓的感觉,观察的人不是神仙,一次接触也绝难看透一切,但是有了时间,思考回味之后,还是可以有认识的。对于何百明老师的了解就是如此,经历了相当长的时间,观察了很多相似职业、相同爱好、相近社会地位的人,对比了不同画家的作品,最后总算是小有理解,只是实在谈不上入髓。另外,面对一位专家,文章还是很难写的。因为想要写得“好”一点,吹捧之类基本无效,漫说专家本人,读者都不会看得起。

书画一类的作品,当时当世所得到的结论并不牢靠,因为“文无第一,武无第二”,时代不同,风格、受追捧的风格都不一样,最著名的例子,莫过于梵高。而今所公认的历代名家名作,都有一个极为重要的条件,那就是经历过时间和历史的沉浮。所以对于当今画家与画作,也需要有足够的时间,放慢脚步,才能看得清晰一些。

皮

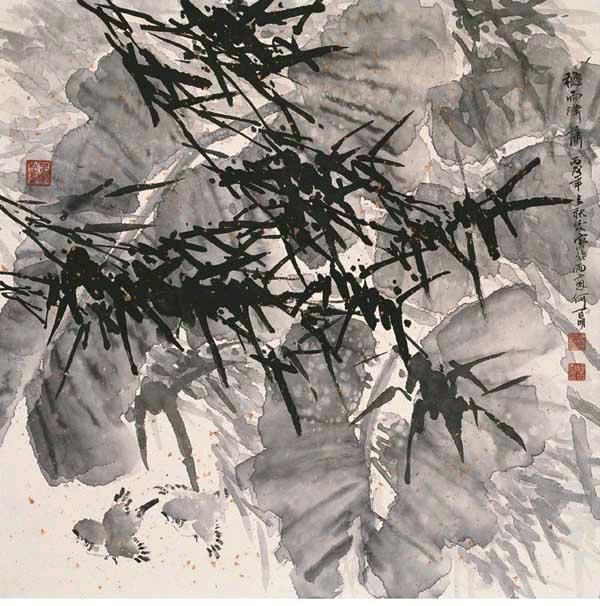

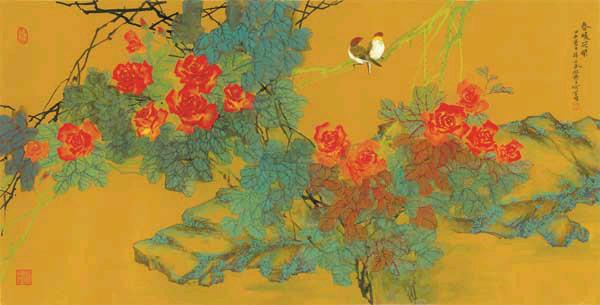

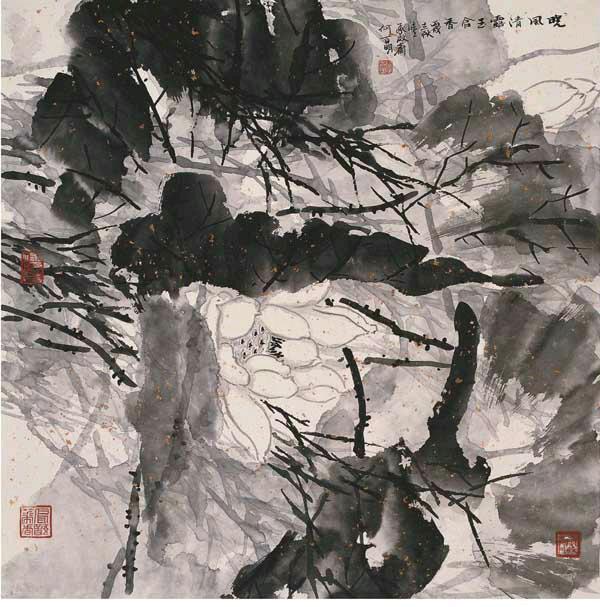

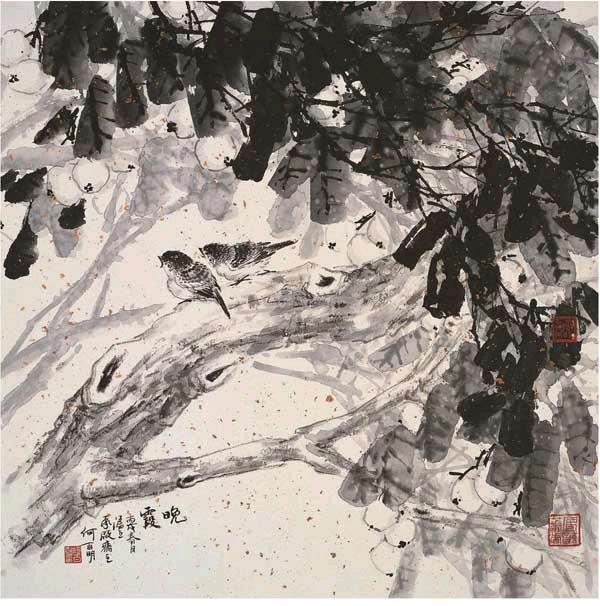

初识何百明老师是通过网页上的各种信息和众多名家的评论。但只是提到了零星的信息,几十年里多次参展,技法不断进步,风格不断变化等等,非常皮毛。而众多的名家撰文夸奖给出了很多何老师的细节。方介堪老先生的学生韩天衡先生有如下评价:“……皆未能令百明君亦步亦趋,作表面的再现和廉价的重复……他的独立个性和不轻易为人左右的定力。这一点是出色画家必备的条件……”同时对于何老师的作品有着比较明确的描述:“我从百明君近日的创作中,有几点可喜的发现,一是他十分强调色彩的绚丽和明媚,力求把传统的敷色与现代色感相结合,二是他注重于将花鸟画的格局与山水景物相糅合,力求把花鸟的明快与山水浑朦气息相结合,三是他还辩证地注意在明丽的色彩间渗入墨色,明丽因墨色的有机调度而拒轻佻、拒俚俗,进而获得雍容华贵的气格。”

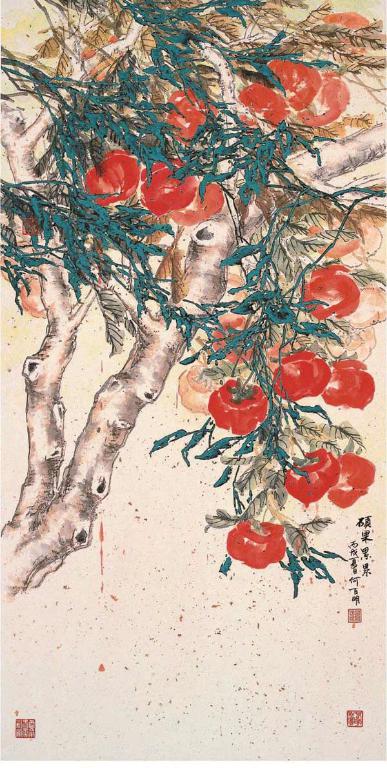

上海博物馆馆长陈燮君老师曾经这样评价:“画家何百明是成功的探索者,他的工笔花鸟画在这方面成为一景……他不仅考究画中艺术之功夫,而且呈现其文人之感想,可谓清新而丽、平极而奇。”

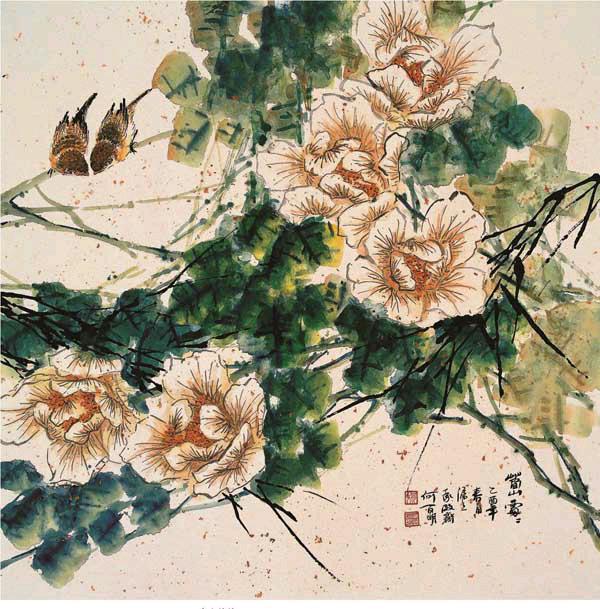

余秋雨是著名的文化史学家、散文家,他对于何百明老师的看法是:“何百明先生始终以一个高品位画家的标准修炼自己……他的笔下渐渐出现了具有装饰性的现代构成,出现了合理的变形,但这一切又统一在一种清新明丽、纯真宁静的气氛中,力求赏心悦目、雅俗共赏。我认为,这种艺术风范是颇得海派绘画要领。”

相似的名家评价还有很多。所有这些评价,都将何百明指向一个出色的绘画艺术家,一个有着相当创作灵感和思维的画家。但出乎意料,何百明的职业也并不是绘画,他一直在用自己的业余时间创作,那是个人爱好,而且坚持了几十年不曾退变。见到本人的时候,这个印象更深,确实感觉不到这是一个把绘画当爱好的人,走在人群里,他显眼的地方,也不会是因为他的职业。在谈话的几个小时里,一些深层的东西慢慢地表露出来。

肉

有骨才有肉,骨是肉的附着之地,但是层层深入的时候,还是先看到肉,才能及骨。何百明的工作,即是这个“肉”。

何百明是上海自贸试验区国际艺术品交易中心有限公司运营总监,负责自贸区艺术品包括展览、交易等一系列工作。对于自贸区艺术品交易中心,对于自己的工作和事业,何百明有着相当清晰的理解和想法,所有的内容都在他脑子里,清晰得就像一台电脑。只一个问题,何百明就把所有自贸区艺术品交易的内容串联起来,描绘出一个非常有序而又充满机会与活力的艺术品市场。

何百明介绍说,上海自贸区国际艺术品交易中心是上海自贸区管委会批准设立的文化艺术品交易平台。交易中心设立的目标定位是“立足自贸区、面向全国、辐射全球”,紧紧依托上海自贸区政策创新、体制创新和相关政策的优势,通过持续打造大通道、大平台、大金融,推动上海成为亚太地区新兴的艺术品交易中心。

它首先是一个便捷高效的大通道。交易中心将在过去三年建设的基础上,在各政府职能部门的大力支持下,为艺术品的“引进来”和“走出去”,提供便捷高效的通道服务。交易中心将于2017年建成6.83万平方米的上海国际艺术品保税服务中心,这将是全球面积最大、设施先进、服务专业的艺术品综合服务中心。来自海内外的艺术品在海关监管下可享有保税的优势,同时延伸到市中心繁荣区域,进行展示、交流、交易。在产业主管部门的共同指导下,交易中心将进一步深化贸易便利化措施,推动上海文化贸易与国际一流水平接轨,将上海自贸区保税区域建设成全国最快捷高效的艺术品进出境通道。

交易中心还是打造齐全完善的大平台。交易中心已经成为自贸区文化艺术产业综合性、示范性公共服务平台,并将持续拓展完善。硬件方面,继续加强服务设施建设,以17万平方米国际一流设施提供有力支撑;软件方面,不断提升服务能级,构建综合性“一站式”服务体系,不断创新交易模式,形成实物交易、艺术品现货托管电子交易、艺术衍生品及文创产品交易并重的交易形态。

作为艺术产业的服务者、平台的搭建者,交易中心将利用平台综合优势,海纳百川,与画廊、拍卖行、艺术机构等形成合作伙伴关系,从政策便利、软硬件配套等方面全方位推动文化产业的发展。未来,交易中心将有更多形态上的体现,以新鲜的血液,为产业注入更多活力,打造业态最丰富、功能最完善、配套最齐全的平台。

中心可以开拓跨界创新的大金融。上海作为中国的金融中心,自贸区发展在金融改革方面不断深化,陆续推出一系列创新政策。交易中心一方面依托上海艺术品综合保税服务中心完善的储存设施,打造全球艺术品CBD,为全球艺术品存储交易提供支持服务;另一方面,开拓思路、创新模式,打造全球艺术财富管理中心,为艺术品资产化、金融化提供支撑服务。

交易中心希望依托自贸区的综合服务设施,通过建构艺术品及其资源资产化、金融化、证券化,打造全球艺术财富管理中心,为整个行业的繁荣提供有力的支撑。

对于现在的国内艺术品市场,何百明认为虽然经历了从无到有几十年的发展,取得了相当大的效果和受益,但是和国际市场相比,依旧是不成熟的,从价格、品类到艺术家、艺术体系和可持续性都有很多地方需要进步。在可持续性方面何百明认为最重要的是要注意年轻艺术家的培养,包括艺术和个人修养及素质两方面。只有这两方面都比较优秀,创作、展览、推广和交易才会有质量保证,艺术生命才足够长,作品也就有更多升值的空间。

谈到国内竞争这个问题时,何百明倒是非常放松。他说依照国内现在的情况,几乎全部的操作都可以由公司自己完成,不涉及和其他公司抢生意之类的问题,自己搭平台,自己找资源,自己做拍卖,所有的路都是自己的。同时公司注重学术,在各个专业方向上都有比较详细的计划,并且把专业的内容关联到市场,关联到百姓生活。所以不但有足够高的品位,也非常“接地气”。

对于现在各级文物市场和艺术品市场鱼龙混杂的局面,何百明非常有把握。他表示公司在艺术品的来源上有自己把关方式,包括真伪、年代、流传、交易品最终来源等方面都会有对策,甚至设计了一些考核的标准,这样可以将大部分的劣质品和赝品挡在自贸区外。然后通过一定时间的积累,形成一个口碑,推动公司进更好地走下去。会员制是比较重要的一个内容,服务会员、交叉保证等方式都是很好的品质保证措施。

骨

常听一句话“这个人骨子里如何如何”,说的就是一个人的本性到底是怎样的。何百明的骨来自于他的艺术,也成就了他的艺术,他的骨可以用“高度专业的业余画家”来形容。

何百明自幼喜爱绘画,最初的教师,是他的父亲。他家庭条件不错,老宅当中有不少绘画作品,并且经常会替换,所以给了何百明一个很好的环境以作熏陶,他自己也非常想要正式拜师学习。因为这个习惯自小就有,并且持续了很多年,所以最终带给他好运,承教于多位名家,得到非常多的知识和经验。

何百明有三位非常重要的授业老师,分别是:邓怀农、程十发和赵冷月三位先生,他们都是海派的名宿大家。首先是在中国画院,何百明跟随邓怀农学习。邓先生曾经师从王一亭、黄山寿、顾鹤逸等名家,擅长国画、书法。何百明随后又得到了程十发和赵冷月两位的悉心指教,加上之前的家庭底蕴以及个人小时候的童子功,很快将自己的基本功做得非常扎实,这也为他之后的各种风格提供了极为坚实的基础。工作之后何百明继续四处寻访,乔木、钱君匋等老先生都给他以极大帮助和指导。粉碎“四人帮”后,何百明进入上海大学美术研究生班,接受了正统的培训,使得自己的技术更加趋于完善。

何百明在绘画上的修行极为漫长,磕磕绊绊,但几十年不曾停顿。对于绘画,他有一个描述:“ 这是一个痛苦的过程”,因为不能随意。至于为什么这么说,何百明的理解是,艺术不能随意,因为他的各部分构成都是非常严谨的,技术、意境、构图、思想,这四个部分要学习的东西实在太多,要掌握的难度相当高。人不能浮躁,否则技术不会扎实;心态必须端正,不然意境不会深远;题材必须精挑细选,因为构图需要内容;认识不能肤浅,思想需要保证。一幅作品有这么多要求,认真做到必然是痛苦的。而且痛苦的不是一时,而是长久。因为这些要求都不能靠临阵磨枪做出来,必须花时间研究,所以没有经历去休闲,去潇洒。别人喝咖啡、打牌、唱歌乃至睡觉的时间,都要用来看书看画,还要心无杂念地看,才能体味到作品中的各种信息,才有学习的意义。这其实就是科研。只不过学到什么,得到什么,完全因人而异。

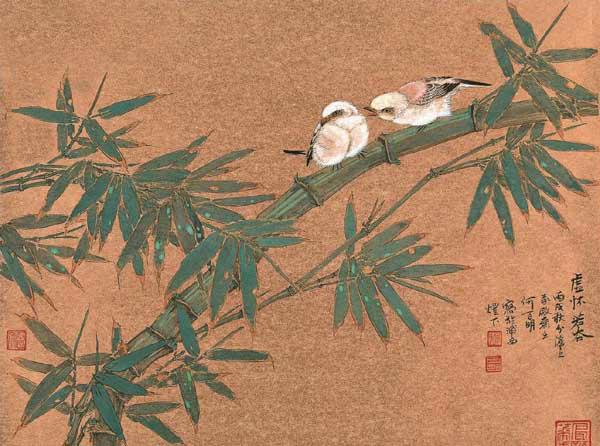

艰难的修炼伴随的是一步步的成功。在1996年的时候,何百明开办自己第一次个人展,这是他人生的重大突破。之后多次参加上海艺博会,那时的风格上主要属于用色块、线条从点线面的角度去构成。可从2000年开始,何百明转至东方明珠工作,这时他的精力有限了,不能投入很多在绘画上,所以发展的速度也慢下来,直到2008年才有转机。2008年,何百明在上海图书馆举办了个人展,此时的他已将自己的画风回归理性,并且认为人心需要安静,做艺术家也需要安静。工笔写实是他风格回归的表现,其中代表性的题材是竹雀图的屏风,这个内容正是讲究功法和意境的。2015年的时候何百明到长白山写生,将山水花鸟结合起来,有写意,有工笔。这时他说,作品中是有性格痕迹的,因为性格影响心态,心态影响作品。

髓

几小时的促膝相谈受益很大,但是说看到人之深髓还是很困难的。正在此时,何百明的一个观点让我得以窥见他的深髓之处,他说自己有很多作品几十年来从未展出过,因为风格并未成熟,技法也不是很完善,所以根本不会拿来示人。这正是难得之处。在早年间,很多学者也是如此,一篇文章往往要修改很多年,才敢拿出来发表,为什么呢?因为不能把一个自己都过不了关的内容随随便便扔出来给人看,心理上过不去,太羞臊了。而中国古代的文人更是如此,在自己死之前,很多不够好的文章并未刻版刊行,甚至通通烧掉,为的就是不留于世,以至后人的年谱研究、文集研究都要费九牛之力收集材料,才能找个大概。何百明诚有此味。他不是一个炫耀的人,他艺术上的创新绝对是业界承认的,所以即便是一两个不成熟的风格或作品,也可以为人接受。但他没有丝毫的急于外露,不成熟一辈子不拿出来也不在乎。这种淡泊于现今确实不多见。

一次相谈,有不少收获,与其说应了古人的“听君一席话,胜读十年书”,不如说更像和一个“大隐隐于市”的高人偷艺,希望我确实偷到。

名家点评

韩天衡

何君百明是我接触较多的画友,斯文而沉静,他的画格是很典丽而又饶有文气的,单从师承一点上考察,他攻画艺30余载,师承过邓怀农,受到过程十发、赵冷月先生的悉心指授。邓先生的淡逸、程先生的奇岖、赵先生的稚拙,都典型且强烈,然而,皆未能令百明君亦步亦趋,作表面的再现和廉价的重复。仅此即可看出他的独立个性和不轻易为人左右的定力。这一点是出色画家必备的条件,而百明是具备的。

我从百明君近日的创作中,有几点可喜的发现,一是他十分强调色彩的绚丽和明媚,力求把传统的敷色与现代色感相结合,二是他注重于将花鸟画的格局与山水景物相糅合,力求把花鸟的明快与山水浑朦气息相结合,三是他还辩证地注意在明丽的色彩间渗入墨色,明丽因墨色的有机调度而拒轻佻、拒俚俗,进而获得雍容华贵的气格。

余秋雨

何百明先生始终以一个高品位画家的标准修炼自己,在早年,他认认真真地拜著名画家邓怀农先生为师,并受到著名书画家程十发、赵冷月先生的指教,打下了坚实的笔墨功底,然后揣摩学习八大、石涛、扬州八怪的画风,在此基础上集中研习近代海派绘画,尤其着迷于任颐和虚谷。这一路数,既符合习艺的基础程序,又体现他个人对自身的发现。

他的笔下渐渐出现了具有装饰性的现代构成,出现了合理的变形,但这一切又统一在一种清新明丽、纯真宁静的气氛中,力求赏心悦目、雅俗共赏。我认为,这种艺术风范是颇得海派绘画要领。

陈燮君

画家何百明是成功的探索者,他的工笔花鸟画在这方面成为一景。他早年求教于海上邓怀农,后又上溯探究宋元画论和明清画风,在对海派画脉的梳理中,他尤喜任伯年和虚谷。何百明的工笔花鸟画吸纳经典,诉说和谐,凸显坦诚,拒绝浮躁,逐步形成自己的清新明丽并带有书卷气的风格。他不仅考究画中艺术之功夫,而且呈现其文人之感想,可谓清新而丽、平极而奇。

徐建融

如果说,10年前的百明画品,表现的为“杏花春雨江南”般的清雅淡宕,那么,他今天的画品,更表现为“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”般的华滋浓酣。

寻绎百明君的艺术历程,很自然地使人联想到王安石在《游褒禅山记》中的一段话:“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以求其思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众,险以远,则至者少。而世之奇伟瑰怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。”显然,对于艺术世界的寻幽探胜,百明不仅不满足于“夷以近”,也不满足于停留在一个景点流连忘返,他要不断地向“险以远”迈进,以探索更加“奇伟瑰怪”的“非常之观”。以这样的进取精神,又正当盛年,来日方长,我相信不久的将来,他的艺术所呈现在我们面前的,又将是一个新的境界。