华南理工大学运动训练专业学生就业状况及其优化培养措施

2016-12-16彭贻海彭超然唐建倦

彭贻海,彭超然,唐建倦,陈 峰

(1.华南理工大学 体育学院,广东 广州 510640;2.长江证券股份有限公司 武汉珞瑜路营业部,湖北 武汉 430079;3.武汉电力职业技术学院,湖北 武汉 430079)

华南理工大学运动训练专业学生就业状况及其优化培养措施

彭贻海1,彭超然2,唐建倦1,陈 峰3

(1.华南理工大学 体育学院,广东 广州 510640;2.长江证券股份有限公司 武汉珞瑜路营业部,湖北 武汉 430079;3.武汉电力职业技术学院,湖北 武汉 430079)

通过走访调查、数理统计等方法,对华南理工大学大学运训专业三届毕业生就业情况进行调查,结论是:(1)一次就业和最终就业率都高;就业面广,但就业岗位分散;保研比例大;就业方向和培养目标差距大。(2)就业率高的原因有:培养目标定位准确;多元知识模块设计,复合人才培养;以“三小球”专项人才培养为重点,突出专项,强化副项;依托学校的资源拓展学生学习领域,协同创新;强化实践能力,按英才模式培养;保持训练本质,突出专业特点;利用学校政策,稳定保研比例;提高管理质量。(3)就业反映出教育问题有:就业方向与培养目标偏离;部分项目人数过少对专业课的影响;主专业与选修专业不协调;科研、实践能力有待提高。(4)优化培养,提高就业质量的措施:强化培养优势,提升培养质量;优化培养计划,满足学生就业知识、能力需求;提高招生质量,控制项目数量,保证专业教学;加强院际沟通,控制主修质量,注重学风建设;加强科研、实践能力培养;进行就业指导,注重就业学生跟踪。

运动训练;就业;优化培养

随着全球化的发展与知识经济的冲击,青年初次与持续就业所需的能力门坎逐年提高,大学生必须具备能够满足新经济要求的核心就业能力才能成功发展。我国运训专业创办于20世纪50年代后期,改革开放以来该专业蓬勃发展。体育院校毕业生具有专业性强、就业范围局限性较大、社会需求量较小等特点。在全国大学生就业形势严峻的大背景下,运训专业毕业生也面临着巨大的社会就业压力。[1]

从近几年教育部公布的就业情况看,运训专业学生就业形势不容乐观,传统体育学院就业率除北京体育大学和上海体育学院较好外,其他体育学院就业率不容乐观,综合性大学和重点大学相关专业就业情况较好;从专业来看,运训专业比体育教育稍微好一些,但比民族传统体育和社会体育专业差一些。主要原因有:全国招生规模过大,每年都在2万人以上,质量偏低;就业面狭窄,竞争加剧;培养质量参差不齐;匆匆上马,教育质量不高,就业指导不力。[1]

通过对华南理工大学运训专业2007—2009级122名毕业生就业现状进行调查分析。了解运训专业学生就业的真实情况,并针对问题提出优化培养措施,更好地促进专业的持续健康发展。

1 华南理工大学运动训练专业学生就业特点

华南理工大学大学运训专业从2007年开始招生。每年都对就业情况进行详细的登记造册,上报学校。每年6月份统计一次就业率,一次就业率都在90%以上;11月份统计最终就业率,3届本科生就业率都是100%。

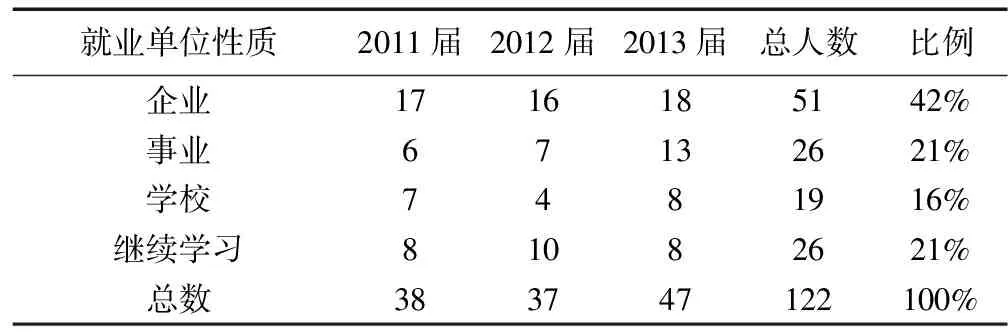

表1 华南理工大学运训学生2011-2013届毕业生就业情况统计 (N=122)

从表1看出,去企业的占42%,主要与工资高,有挑战性关系密切。警示我们在培养中应注重学生市场知识和管理能力的培养;去事业单位占21%,说明管理和人际关系等方面的知识和能力要加强;继续学习的占21%,说明学生重视知识、技能的积累。从事体育教学训练的学生只有16%,这与运训专业的培养目标有些背离。

总体来说,华南理工大学运训专业学生就业特点是:第一、一次就业和最终就业率都高;第二、就业面广,就业岗位分散;第三、保研比例大,继续学习多;第四、就业方向和培养目标差距大,但他们都是凭借学校地位和专项特长进行竞争获得工作的。

运训专业社会总体需求量较大,但就业面狭窄,与体育教育专业既交叉又冲突,发展空间受限制。国内唯一的“211”体育大学——北京体育大学运训专业学生从事的工作涉及社会体育指导、各级各类学校的体育教师、各类公司的管理、销售等[1]。华南理工大学的基本情况大体相似,但更分散。从全国体育专业人才培养情况来看,竞技体育专门人才的培养基本处于供求平衡的状态[2]。

2 华南理工大学运动训练专业学生就业率高的原因

从统计结果看,华南理工大学运训专业学生就业状况很好,是因为有以下好的做法:

2.1 从培养目标入手

学院在制定培养计划时,就根据学校多学科优势的特点,注重提供体育教学训练、经济、管理、新闻等公共选修课程,供学生选择。在保证学生获得主干课程知识的基础上,扩大学生的知识面和就业方向的复合知识结构。

根据学校“重人品、厚基础、强能力、宽适应”的人才培养指导思想和高素质、“三创型(创新、创造、创业)”、国际化专门人才的培养目标,将学院运训专业培养目标为确定为:以运动能力为着力点,着力培养具有较强社会竞争力的创新型、复合型体育人才,以适应当前社会发展需求。按双学位(专业)的教育模式,实行跨专业、跨学科选修,开展第二课堂,使学生成为有较强社会竞争力的复合型体育应用人才。由于运训专业学生体育运动能力强,社会就业竞争力也大,实现了高就业率。

2.2 多元知识模块设计,复合人才培养创新,拓展学生就业渠道

多元就是多方向,是针对知识、能力培养的多方向。学院学生就业单位分布较广,很多都实现了跨专业就业。为此,学院设计了“多元就业倾向复合型人才培养目标”,并将其反应在培养方案中。课程设计模式是:通识教育课程模块+专业课程模块+多项技术课程模块+就业方向课程模块+资格证书考试模块。通识教育课程模块与其他学院公共基础课一样,但顾及学生国际交流的需要,增设了英语口语,英语10学分,开设4个学期。设置了计算机、应用写作等技能课程和人文领域、社会科学和科学技术课程。专业课程模块主要以传统的运训、教学主干课程为主,增设第二专项。就业方向课程模块设置了体育教学训练、体育产业、体育新闻、体育管理等知识模块,直接对接他学院主干课程。还设计了专业技术模块和资格考证模块。

这样设计有效利用了学校的学科资源,为学生就业打下了一定的基础。

2.3 以“三小球””专项人才培养为重点,突出专项,强化副项

鲜明的人才培养定位是体现专业特色的保证。学院根据华工特点,确定了“少而精”的办学思路,这与学校倡导的精英教育相吻合。经过几届学生的培育,逐步形成以“三小球”(乒乓球、羽毛球、网球)专项人才培养为重点的人才培养特色,不断提高专业技能和理论水平,赢得同行专家认同和社会的欢迎。这些学生大多就是依赖他们良好的专业技能和知识实现就业的。

学院注重特色专业培育,力创品牌。从招生就注重专业技能水平,每届学生一级运动员比例都在40%以上,处于国内高校前列。还与广东省体工队实施联合办学,对他们设置单独的教学计划进行集中授课,实施分层次教学。在培养方面,学院牢固树立精品意识,精心打造,不断强化、完善课程体系。已将乒乓球课建设为校级精品课程,网球学生多人提高成为运动健将、国家一级运动员,羽毛球队建设成为校级优秀科研创新团队。同时突出专项,强化副项,真正实现学生的“多专多能”。

2.4 依托学校的资源和优势拓展学生学习领域,实施协同创新

社会对体育人才要求,不仅仅是在体育某一专项有较好的技能,更多的是要求人才具备基础扎实、知识面宽、知识运用能力强、有科学创新精神、具有脚踏实地的工作作风和良好的语言文化交流能力的人。

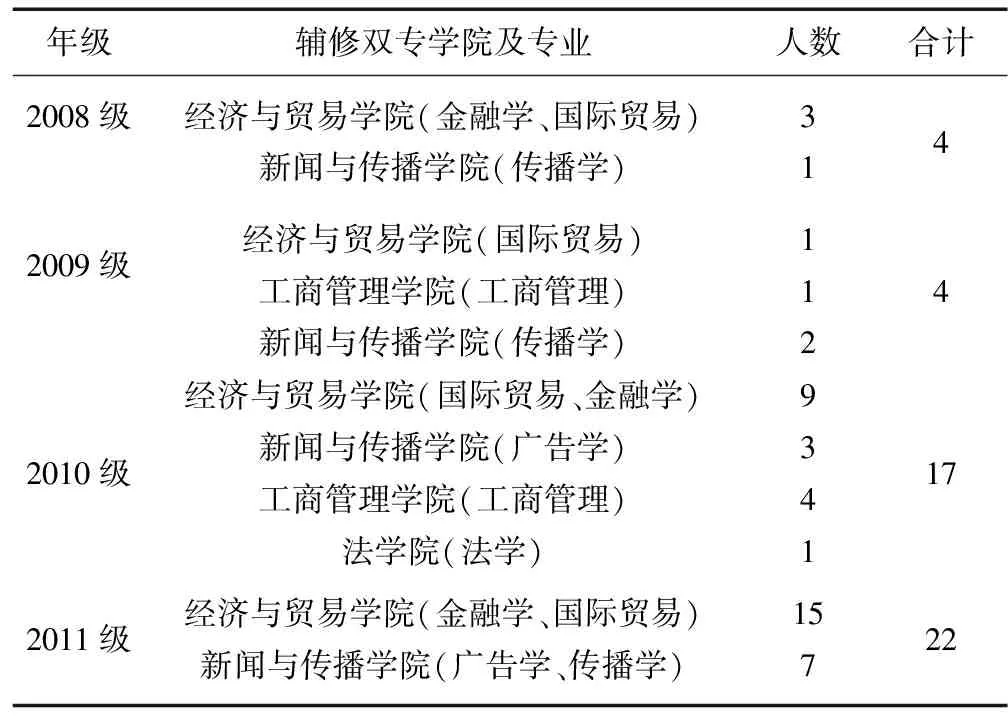

学院充分利用学校关于学生修读双专业(双学位)的教学管理制度。鼓励学生根据自己的学习能力及特长爱好,修读双专(双学位)课程,获得两个专业的本科文凭或学士学位。双学士学位教育培养出来的学生,适应能力和应变能力较强,既有两个学科专业的知识基础,又有不同学科的综合、交叉与渗透能力,容易成为工作中的“多面手”,深受社会和用人单位的欢迎。学院修读双专业的学生逐年递增,见表2,不断实现协同创新。无论是对招生宣传还是学生就业都取得很好的示范作用。

表2 体育学院2008-2011年级修读双专业(双学位)人员情况统计

2.5 强化实践能力,按英才模式培养,实现创新能力培养

实施英才教育,培养创新型人才是国家创新发展的重要内容。学院每年招生40人左右,能很好地实施英才培养。学院在师资配备、教学设备、小班上课、跨学科选修等方面,提供了优越的教学资源。学生就业率达到100%。优于同专业、办学较早的名校。

在集中实践环节,增加了学生各种职业技能的培养,鼓励学生参加社会广泛应用的各种技能考试,给予学分奖励,包括裁判证书、教师资格证书等。在教育实习环节上,延长了实习时间,把实习分为校内见习和校外实习。校内实习从2年级就跟老师进行,高年级学生参加学校体育俱乐部教学实习和校外实习。目前学院在美国建立了乒乓球和羽毛球2个实习基地。有效拓展了学生外语和专业等多方面的实践能力。美国1995年就提出了教练员应具备的8种能力:运训的思想体系与道德规范;安全与损失预防;身体素质;发育与提高;组织与管理;运动技能与策略;教学与交流;评价。[3]我院对学生专业能力培养也体现类似特点。

学院选择了文化、艺术、科学研究,竞技比赛、俱乐部培训等社会实践较强的内容,开展第二课堂活动。从2012年,学院利用“国家青少年体育俱乐部”,在一般学生中开设体育提高课,让运训专业的高年级学生进行教学和训练指导,专业教师跟踪指导。不仅使一部分体育爱好者修到了学分,满足了他们的兴趣爱好,提高了技术,运训专业的学生也得到了很好的实践锻炼。

另外,以科研项目培养学生的科研能力也取得很好效果,如学生研究计划SRP、国家、省创新、创业等研究计划。参加的人数达50多人。注意学生创新精神、创新能力的培养。

2.6 突出训练本质,做好学校高水平运动队的人才储备和补充

招生以来,我院学生代表学校参加各类的比赛,取得了可喜得成绩。2011年广东省大运会,学校有60多名运训专业学生参加了众多项目的比赛,取得的成绩占代表团总分的20%。这部分回归到运训培养目标的初衷。另一方面,为学校高水平运动队建设提供了新的建设思路,同时也锻炼了学生各方面的能力。2015年参加第九届广东省大运会的学生也接近代表团的三分之一。

2.7 充分利用学校政策,稳定保研比例

表3 华南理工大学运训2007-2009级学生保研、留学情况统计 (N=122)

从表3可知,华南理工大学运训专业学生保研比例很高,达到21%。这不仅提高了学生学习的积极性,也在招生宣传时取到了很好的促进作用。这是一个很好的优势,是其他学校很难模仿的。

2.8 管理的优势

学院人数少,但管理没有放松。教学方面,严格管理,保证教学质量。不仅小班上课、配备最好的教师,而且保证最好的场地、时间给教学。定期做好质量监控,每学期检查学生的学习、考试情况,提前进行毕业资格审查,重视社会实践和教学训练实践,提高学生知识能力水平,保证学生的毕业率。

学院配备专职副书记和兼职辅导员和高学历班主任,加强学生思想政治工作,狠抓学风建设,学生科研课题和外语水平不断提高,为保研和继续深造打下较好基础,四、六级外语通过率稳步提高,每年都有学生出国留学或到境外交换学习,党员人数和获奖人数稳步上升。

3 华南理工大学运动训练专业学生就业状况反映的主要教育问题

3.1 就业方向与培养目标偏离的问题

从就业看,华南理工大学运训专业学生就业方向与培养目标有较大偏离。这与学校“211”和“985”的社会地位不无关系。如珠三角地区对华南理工大学学生都特别青睐,到学校就业可以先不要教师资格证。这与学校所处珠三角的经济区位优势有关;与广东的体育文化氛围也有很大的关系,很多单位都有喜爱体育运动的传统,加上我院学生的专业水平和培养质量也较好,正好迎合就业单位的进人要求。如何保持人才培养本质和特色,又兼顾学生就业岗位的需要,就显得尤为重要。

3.2 招生项目有过多与上专业课的问题

华南理工大学运训专业原设想是每年只招收40人左右,以“三小球”为主。但近年来,考虑学校高水平运动队建设的需要,学校没有游泳高水平招生资格,篮球和田径的高水平招生数跟不上,加上其他项目也有符合招生条件的优秀学生,因此,运训专业招生数最高达到50人。项目扩大了,一些项目人数过少,如定向越野、游泳,不好开设专业课,就归并到其他专项教学班组。导致教师上课时不好统一教学进度,差的学生专项成绩提高不大。这不仅影响教师的教学,给教师评定成绩带来很多麻烦,也影响其他学生的学习积极性。这样就直接影响了学生的整体培养质量,不利于学生的就业需要。

3.3 主专业与选修专业不协调的问题

华南理工大学运训专业学生辅修双专业和双学位的人数不断增加。这本来是一个很好的现象,但由于涉及面太广,加上这些辅修专业上课时间安排在晚上和周末,分布南北两个校区,因此严重影响学生运训主专业的学习和训练,不利于培养质量的提高。学院应适度控制辅修专业人数和专业,以本部学院双修为主。这样既能保持本专业的培养质量,又能兼顾学有余力的学生辅修双专业和双学位,以达到双赢的目的。

3.4 科研、实践能力培养问题

从调查得知,华南理工大学运训专业学生科研能力有下降的趋势,2009级毕业生有3人因为毕业论文没通过而不能毕业。科学研究课程教学时数还偏少。《体育科研方法》只有32学时,涵盖体育科研方法和spss统计软件应用。社会实践只有4个理论学时,显然偏少。

从实际能力培养来看,尤其是毕业实习,部分学生感到压力很大,因为觉得相关的知识、能力不够。从学院来看,实习单位对运训专业学生实习有看法。这主要与部分学生的整体素质有关。《学校体育学》32学时过少。学生学校专门看课、分析课机会太少。实习指导教师以实习学校为主,会因为这些教师的责任心和业务水平而影响实习质量。实习安排8周时间,到实习学校看课就有2周左右,还有十一假期耽误,实习刚上手就要回校,影响学生实习能力的提高。

4 华南理工大学运动训练专业学生优化培养,提高就业质量的措施

4.1 优化培养计划,满足学生就业知识、能力需求

培养计划是决定学生培养规格的最重要文件,学院要针对全国运训的培养状况进行调研,对毕业生进行跟踪调查,把握全国教学改革的趋势和就业学生的建议,优化培养计划,满足学生的知识、能力需求。

第一、强化培养目标。应强调复合型人才的培养,强化体育专业能力培养,做到多专多能,注重学生通过体育能力寻找就业机会。第二、多开设紧密联系社会发展的前沿课程和学校优质选修课。第三、注重学生实践能力的培养,强化课余运训。第四、注重各种相关专业证书的获得。如裁判员、社会体育指导员等级证,教师资格证等,有利于社会对学生能力的认可。第五、增加《体育科研方法》、《学校体育学》、《社会实践》等课程的必要学时。

4.2 强化培养优势,提升培养质量

华南理工大学运训专业培养有很好的优势,学院要在保持这些优势的同时,强化培养优势,提升培养质量。进一步利用综合性大学的资源优势,在师资力量配备、场馆利用、选修课程开设等方面进行优化,保证教学质量和学习效果。学校的保研政策很好,但还有发展的空间;强化学生外语水平,使保研质量稳步提高。要不断想办法,注重学生外语学习,分层教学;引导学生课余培训和节假日学习;加强国外交流合作,提高学生学习外语的兴趣等等。学院自从在与美国设立实习基地以来,学生学习外语的热情有了较大的提高,2014年报名到美国实习的人数有了提高。要强化其他学院的选修课质量意识,丰富学生的知识结构。

4.3 加强招生质量,控制项目数量,保证专业教学

招生是保证学生培养质量的第一个环节。要注重招生环节的资格审查和入校复试工作,坚决杜绝和清除名不副实的学生入学。要控制招生项目数量,不宜过多,保证专项教学质量。专业教学是教学质量和学生培养质量的保证,要选择最好的师资力量从事专业教学。要对执行教学进度情况、备课情况、上课情况、成绩评价、学生学习态度和学习效果等全过程进行检查和监督,确保专业教学质量的提高。

4.4 加强院际沟通,控制主修质量,注重学风建设

辅修专业制度其实是一个很好的事情,要加强院际间沟通,如辅修人数、上课时间、教学管理、上课质量、请假制度等方面,要建立必要的协商机制。在不影响主修专业的前提下,鼓励和协助学生进行辅修。主修专业学好是辅修的前提;体育学院可以适当提高主修专业部分课程的成绩要求,尤其是专选课和主干课程成绩和学习态度、学风要求;要控制辅修学生的人数,要进行初选,让那些入学基础好,学有余力的学生进行辅修,最好能集中时间上课。

要注重引导学生早读书,晚自习,相互帮助;可以成立互学赶、帮小组,发挥班干部和先进学生的榜样带头作用;要多举行各种读书会、学术研讨会、主题班会。要加强辅导员、班主任和专选老师的管理、引导职能,在有条件的情况下,实行入学导师制,加强学习管理,形成良好的学习风气。只有学风正,学生爱学习,主专业才能学好,才能兼顾辅修双专业和双学位的学习效果。

4.5 加强科研、实践能力培养

科研能力和实践能力是大学生毕业和就业的主要条件,很多用人单位都很重视,也是学生在工作岗位干出成绩的重要素质。要突出质量要求和实际效果,让学生真正有实际知识和能力。要加强指导,在学生入学时就进行规划和安排,注意平时见习。创造条件,坚持集中实习,安排专人跟随学生到实习学校进行全程指导实习,强化过程管理。

4.6 进行就业指导,注重就业学生跟踪

社会就业环境不断变化,社会就业信息纷纭繁杂,学生就业经验又不足。这就要求加强就业指导,开设专门有针对性的课程。应在就业信息、就业态度、择业观念、求职材料制作、面试礼仪、技巧等方面进行专门的培训和教育,让学生敢于面对和善于面对各种就业局面,才能有效促进学生顺利就业。

应对毕业生就业情况、工作情况进行跟踪研究,及时把握市场动态,采取有效措施进行应对。以便及时调整培养计划、掌握社会需求、把握就业信息、加强教学质量管理,保证本专业的持续健康发展。

5 小结

华南理工大学运训专业三届毕业生整体就业率高,就业面广,但就业岗位分散;保研比例大,继续学习多。其优势是:培养计划符合专业实际要求,以三小球为主,专业能力强;学校有双专业、双学位培养环境;人数少,英才培养;保研比例有保障,复合型人才培养目标定位准确。

运训专业学生就业反映的主要教育问题有:就业方向与培养目标偏离;招生项目过多,影响部分学生专业课质量;主专业与选修专业还有不协调的地方。针对存在的问题,优化培养质量主要措施是:利用培养优势,强化培养目标定位,优化培养计划;控制招生项目数量,保证专业教学;加强院际沟通,控制主修质量,注重学风建设;加强科研、实践能力培养;进行就业指导,注重学生就业跟踪。

[1] 鲁长芬,王健,等.运动训练专业改革的问题、原因及策略研究[J].武汉体育学院学报,2011,45(1):80-86

[2] 周晓军.对深化我国高校运动训练专业改革的理论思考[J].天津体育学院学报,2011,10(5):87-89

[3] NASPE. National Standards for Sport Coaches[M].2ndEdition NASPE,2006

Employment Situation of Students of Sports Training Specialty in South China University of Technology and Its Optimized Cultivation Measures

PENG Yi-hai1,PENG Chao-ran2,TANG Jian-juan1,CHENG Feng3

(1.School of Physical Education SCUT,Guangzhou 510640,China;2.Changjiang Securities Limited by Share Ltd Wuhan Luoyu Road Business Department,Wuhan 430079,China;3.Wuhan Electric Power Technical College,Wuhan 430079,China)

In order to study employment situation of graduation students majored in sport training in South China University of Technology, the methods including document review, questionnaires and statistics have been used in the paper. The results are as follows,(1)rate of first and final employment is high, highly extensive employment area but disperse in specific jobs, high rate in postgraduate recommendation, jobs do not match with cultivation objectives.(2)Reasons for high employment rate include accurately located in cultivation objectives, diversified knowledge design and cultivation of interdisciplinary talents. Focus on development of talents majored in tennis, table tennis and badminton as well as strengthen secondary items. Extend students 'study field and innovation capability by taking advantages of resources in university. Strengthen practices ability and conduct talents cultivation in an elite way, keep the training nature and highlight major characteristics. Stabilize the proportion of postgraduate recommendation by using school policy and improve management quality.(3)Education problems reflected from employment include derail between cultivation objectives and employment field, some sports items are few with player, which has negative influence on the development of the sport. First major are not coordinated with second major and the capability of research and practice still need to be consolidated.(4)Optimize cultivation. Measures to improve employment quality include strengthening cultivation advantages and enhance cultivation quality. Optimize cultivation plan and fulfill students' satisfaction in employment knowledge and capability. Improve recruitment quality and control the quantity so as to ensure the teaching quality. Enhance communication between schools, control the quality of first major curriculum and focus on construction of study style. Improve the capability in research and practices. Pay attention to students' employment instruction and tracking and monitoring their employment situation.

Sport training, Employment, Optimize Cultivation

2016-09-10

彭贻海(1963-),男,湖北孝感人,教授,博士

G80

A

1007-323X(2016)06-0108-05

研究方向:体育人文社会学