从扬州史料解读“佛教有益于群治”的具体举措

2016-12-15马越

马 越

(南京大学中国新文学研究中心,江苏 南京 210093;扬州科技学院,江苏 扬州 225009)

【传统文化】

从扬州史料解读“佛教有益于群治”的具体举措

马 越

(南京大学中国新文学研究中心,江苏 南京 210093;扬州科技学院,江苏 扬州 225009)

和平理念是佛教的核心思想。1902年,学者梁启超提出“佛教有益于群治”的理念,希冀从传统文化中找到既可拯世济民,又可与西方文化思想抗衡的资源。扬州是一座古老的城市,历史上这座城市经历了一次次的破坏,但总能迅速复兴,继而掀起一个个经济文化兴盛的高潮。在这一次次高潮中,佛教文化扮演了重要的角色。本文拟以扬州佛教史上三次促进和平和谐的史实,说明实现“佛教有益于群治”的关键在于教育普及与求同存异。

和平理念;扬州佛教;群治;教育兼容

中国的和平之路漫长而艰辛。这个素来“以和为贵”的泱泱大国,遭受的战争祸患却最为剧烈,受难的人数也最多。近代中国兵连祸结,遭遇了前所未有的大变局。中国社会在由传统向现代艰难转型的过程中,面对西方文化的挑战,为寻求救国救民的思想,知识界研究佛学成为一种普遍风气。1902年12月,梁启超在《新民丛报》第23号上发表的《论佛教与群治之关系》中,开篇提出“中国群治当以无信仰而获进乎?抑当以有信仰而获进乎”的疑问。因此一问题,又复生出第二个问题:“中国而必需信仰也,则所信仰者当属于何宗教乎?”[1]

宗教的本质是和平的。“在争取世界和平,维护世界和平的事业中,宗教是有着重要作用的。”[2]基督教宣扬信、望、爱,伊斯兰教倡导仁爱、互助与宽容,而佛教强调慈悲、兼容、平等、无我,决定了佛教会以一种平和超脱的姿态,在与不同文化发生碰撞时,更温和地达到和平共处的目的。在《论佛教与群治之关系》中,梁启超根据近代中国的状况,指出“信仰问题,终不可以不讲”。至于讲何宗教,“吾请言佛学”。继而梁启超总结出佛教涵盖群生,有益群治的六大原因:佛教之信仰乃智信而非迷信,乃兼善而非独善,乃入世而非厌世,乃无量而非有限,乃平等而非差别,乃自力而非他力。

梁启超的观点大抵源自佛经和儒书,未曾有实例举证。基于此,笔者意在举出实例加以佐证。佛教传入中国的历史可以推溯至西汉元寿元年(公元前2年),中亚大月支国使者伊存来到长安,口授佛经给一位名叫景卢的博士弟子。二千多年来,佛教思考生命的存在,调和人际关系,对国家和平与社会和谐做出努力。扬州是中国也是世界史上最古老的城市之一。公元前486年,最古老的扬州城已经屹立在长江之畔的蜀冈之上,东汉初年佛教传入该地。本文拟以扬州城市发展史上三次佛教高潮为例,从该地三次以“和”的精神弥补因文化对抗造成的社会心理创伤的史实,论证佛教思想有益于群治的具体举措往往都是从教育与兼容开始。

一、隋代扬州佛教兴盛带来社会和谐

公元317年,中国的北方被匈奴占领,琅琊王司马睿定都建康(今南京),使荆、扬、江、湘、交、广之地得以保全。在夷狄控制了中国文化的发源地和中心地不久,许多北方人,尤其是上层阶级的人,纷纷南逃。长江流域及以南地区在此后的几个世纪中发展的速度加快。扬州周遭的长江下游地区成为南方的主要文明中心,农业得到普及,村镇寺院纷纷涌现。在扬州,佛堂和寺院星罗棋布,俗世化的佛教深入农村,佛教生活成为人们生活的一部分。隋代的统一,结束了中国近300年的战乱和分裂,但社会并未因此太平,南北方的矛盾频仍,叛乱频生。

中国自南北朝分裂开始,就发展起不同的南北语言与文化。隋代在占领南陈之后,于公元589-590年期间,在原地或重新命名或新建了三十个州,所任命的州刺史都是北方人。一时间,胜利者和战败者、北方人与南方人之间发生了不可避免的冲突。原来南陈领地上的许多地方都爆发了叛乱,隋代官员遭到攻击。扬州夹在江淮之间,处于交界之地,兼具南北双方的特征,在战火中被赋予了特殊的使命。

此时,晋王杨广任扬州总督镇江都,负责整个东南的军务。在杨广赴任之时,正是各地反隋情绪高涨之际。为安抚当地百姓,杨广息武兴文,请来著名儒家学者来江都讲课和写作,汇编关于礼仪的巨著《江都集礼》。除了团结江南文人,杨广更以发展佛教的方式,缓解江南人的情绪。开皇十一年(591),杨广延续父亲杨坚的做法,在江都给一千名南方僧人广设斋席,同时礼请天台宗创建人、曾经在南朝陈的朝廷讲道的高僧智顗参与。斋席过后,杨广跪受智顗授予的“菩萨戒”,并接受佛号“总持菩萨”。当杨广成为南方佛寺的大施主后,佛教成为他打破地方壁垒和文化壁垒最有效的武器。

在扬州,杨广重新规划扬州城,将之建为新的政治文化中心,继而采取教育兼容的方式,将扬州打造成南方最重要的佛教中心。

首先,杨广在新都扬州下令,搜集因内战而散落在各地的佛经,在扬州王府中设立一个专门收藏精选经籍的馆堂,其余的经卷经过手抄,增至九万余卷,分发给扬州及其各地有功德的佛寺,规范教育模式。

其次,杨广大兴佛寺的同时不排斥道教,兼容其他宗教信仰。他在扬州建立的四个道场中,慧日、法云为佛教道场,其他两所为道教道场。杨广召集南方著名的高僧到扬州的寺院从事宗教和学术活动,一时间这里高僧云集,讲席法会日日无虚,教育活动活跃,宗教交流频繁。

杨广从开皇十年(590)出任扬州总管,镇守江都,到十九年(599)离开江都入朝,整整九年。他以宗教信仰的教育与兼容,一方面缓和了南方精英的反隋情绪,一方面巩固了自己的势力。杨广在江都任期期间以及南方之后很长时间内没有再发生叛乱,说明他采取的策略是成功的。佛教充当了不同地区和不同文化之间强有力的纽带,也为社会带来了和平与和谐。

二、唐代扬州大和尚东渡传播和平

1980年4月19日,中国《人民日报》头版刊发了邓小平的讲话,名为《一件具有深远意义的盛事》。文中盛赞日本文化界和佛教界人士把国宝鉴真像送回中国供故乡人民瞻仰一事。他说:“在中日人民的友好往来和文化交流的历史长河中。鉴真是一位做出了重大贡献,值得永远纪念的人物。”[3]唐武后垂拱四年(688),鉴真出生于扬州江阳县,前后三十年间在江淮一代讲学、授戒,也致力于佛寺的建设与发展,是江淮教育界极具威望的一方宗首,后应日本留学僧荣睿和普照的邀请东渡传法,经历五次渡海失败,双目俱盲却矢志不渝,第六次东渡终于到达日本。

唐代开元、天宝期间,中国在东亚是一个极其强盛的国家,唐代经济,以及文化国际化和繁荣化的程度,都是其他年代无法比拟的。唐代扬州,西望洛阳、长安;北对北京、天津;南控江南之地,可下长江,抵达内陆各城市和我国南海;东可出海抵达日本。作为江南佛教中心的扬州,佛教思想体现在当地社会生活的方方面面。扬州的僧徒活动范围广、空间大,僧人除了可以西行两京拜师求法外,更面向海外,尤其是与日本僧人的互动十分频繁。

早在隋代,日本大和朝廷就已开始向中国派遣隋使。自唐贞观四年(630)到唐昭宗乾宁元年(894)为止,日本共19次向中国唐朝派出遣唐使,主要目的是学习中国文化和生产技术。随船往来的除了政府官员,还包括以学习和研究佛法为目的致力于佛教典籍的搜集和研读的留学僧。唐天宝元年(742)十月下旬,两名日本留学僧荣睿和普照专程从长安来扬州,邀请驻锡大明寺的高僧鉴真去日本传授戒律。届时国内虽风平浪静,国际局势却风险未辨,鉴真以一句“是为法事也!何惜身命?诸人不去,我即去耳”的誓言毅然前行。

日本天平胜宝六年(754)隆冬,鉴真一行人抵达日本,住进平城京(今奈良)东大寺唐禅院。四月初,东大寺大佛殿前立起临时戒台,圣武上皇、光明太后、孝谦天皇接受了鉴真所授的菩萨戒,440多名沙弥被授具足戒,80多名已经受过戒的僧侣舍旧戒,改受新戒。两年后,鉴真被任命为大僧都,弟子法进任律师,同列僧纲。当时的日本社会情况,据日本学者安藤更生描述:“即便是(鉴真)渡日后,在这块偏僻小国上也有所谓的激烈政界斗争。”[4]公元758年,鉴真被解除僧纲职位,可见当时的日本佛教界对外来和尚是有抵抗情绪的。面对种种非议与纷争,鉴真及其弟子采取了有力的措施:

第一,与以贤璟为首的日本旧教团之间展开公开大辩论。这场辩论的成功确定了鉴真在日本佛教界的地位。第二,天平宝字三年(759)八月,鉴真创建唐招提寺,作为传播律学的根本道场。鉴真移居唐招提寺,弟子法进继承东大寺唐禅院,成为戒坛院的戒和尚。东大寺是授戒场地,唐招提寺则是研究、教授戒律的场所,也是为学习戒律的僧尼提供学习、修炼和食宿的场所。唐招提寺的建立,为日本教育培养僧尼提供了一个基地,从训练、教育到受戒,形成了一套比较完整的制度。第三,鉴真吸收了各宗派的长处和特点,在实践中没有门户之见,加以充分运用,在日本创造出独属的佛教思想和理论。鉴真到日本后,带去了大量天台宗开山祖师智顗的著作,他和弟子们在日本不仅讲律,也讲解天台宗的经典。鉴真在东大寺建立戒坛时,没有按照传统的戒坛模式修建,而是将南山宗和天台宗结合起来进行创造,采用多宝佛塔取代复釜形和宝珠。此外,鉴真为使日本佛教走上正轨,甚至借助仪规森严的密宗。

鉴真抵达日本前,日本虽有戒律思想,但缺乏具体的律仪。八世纪中叶以后,日本的佛教界以鉴真传播的戒律为基准,经过整合和重组,形成了严整的日本律仪,通行全国,世代相传。鉴真以发展僧教育及兼容各大宗派的方法,把封锁的、仅局限于上层统治阶级的日本佛教,逐渐改变成开放的、面向普通民众的宗教。

当这位传灯大法师终于在他乡获得了一顶顶灿烂的桂冠时,76岁的鉴真告诉同甘共苦的弟子:弘扬佛法任重道远,要和日本僧众团结一心,继续努力。日后,在中日两国文化交流的最初阶段,佛教起到了很大作用。通过纪念鉴真东渡,也打开了中日两国文化交流的大门,搭建起一座文化交流的虹桥。

三、清末扬州刻经教育力挽狂澜

清代是中国历史上一个少数民族建立的政权。满族政权未入关之前,主要受萨满教和藏传佛教的影响。入关之后,对汉族宗教信仰的认识,主要是自清世祖顺治皇帝开始。清朝诸帝在崇儒的同时对汉地的佛教也比较重视。到乾隆时,废除了实行多年的度牒制,佛教度僧不再受到约束。康雍乾三世,扬州坐拥渔盐之便利,居交通之冲要,是中国中部各省食盐供应的基地和南漕北运的咽喉,兼有康熙、乾隆皇帝多次南巡,扬州达到了当时中国城市经济和文化发展的高峰,与经济发展同步的是佛教的兴盛。

漕盐优势犹如双刃剑,一旦清代皇族衰败,盐业因为时局变化而衰落,扬州必然随之衰微。咸丰三年(1853),扬州遭太平军破城。数年内,太平军三进扬州,清军不断反扑,扬州城腥风血雨。战争之外,扬州瘟疫盛行,死伤无数,佛教古刹纷纷被毁。太平天国排斥佛教的政策令城内几乎所有寺庙都毁于战火。关于中国近代佛教状况,1928年,蒋维乔在《中国佛教史》中写道:“光绪年间,士夫竞谈变法;输入西洋哲学,推翻墨守儒说之成见;同时研究佛学之风,亦勃然兴起。民国以来,战乱不息,人心觉悟,研究佛教者,乃不期而同……”[5]末法时代,扬州佛教居士高僧顺势而为,以先行者的姿态弘法救世。

一是发展“志在弘法”的刻经事业。扬州一带是中国刻书业最早的发祥地之一。明清之际,扬州雕版刻书的规模和质量久负盛名,康熙版《全唐诗》《全唐文》皆完成于扬州。近代以来,中国社会内忧外患纷至沓来。在持续不断的战乱中,传统出版业和藏书业遭到极大的破坏,公私典藏为之荡然,甚至出现了士子“艰于得书”“无书可读”的困境。清末始,一些佛教界人士致力于佛经的校刻与流通。在扬州,陆续出现了江北刻经处、扬州藏经院、众香庵刻经流通处等印经场所。其中同治年间,江都人郑学川在东乡砖桥鸡园创建的江北刻经处,刊刻佛经及佛学著作。同治五年(1866),郑学川在金陵(今南京)出家受具足戒,名妙空,自号刻经僧,与杨文会居士共创金陵刻经处,并配合金陵刻经处刊刻《大藏辑要》。刻经处令各类佛教经籍得到大规模的整理刊刻,安抚了战乱中的人心。

另一个方式是开启了僧人才的教育培养模式。传统佛教培育僧材,早期主要依靠寺院的译经讲学,唐以后依赖禅僧大德建立的丛林制度。在佛教丛林中实施佛教教育,知行合一,符合佛法特质。随着时代的进步,这一传统教育体制也出现了重重弊端。清末国门初开,中西文化激荡之时,1898年张之洞发表《劝学篇》,主张以佛道寺观产业的十分之七充作社会教育之资。“庙产兴学”运动的兴起,激发佛教界以寺产兴办僧教育兼办普通教育的热潮。光绪三十二年(1906),扬州天宁寺率先建立普通僧学堂,由文希和尚担任校长,成为扬州最早的正规佛教教育机构,也是近代史上由国人开办的第一家新式僧学堂。僧人们意识到兴办僧学堂不仅有维护佛教、振兴佛教的意义,更有弘扬佛法、拯救民族危机的意义。

四、结语

近代中国遭遇两千年来从未有的大变局,遭受前所未有的剧烈冲击,再加上兵连祸结,国家安危堪忧。学者梁启超提出“佛教有益于群治”理念,以期从传统文化中找到既可拯世济民,又可与西方文化思想抗衡的资源。古城扬州是中国通史的活化石,这座城市历史上虽多次遭遇灭城之灾,却总能在一次次破坏后迅速复兴,这期间佛教文化扮演了重要的角色。本文以扬州佛教史上三次通过教育和兼容的举措弥补社会心理创伤、促进和平和谐的史实,一为佐证梁启超的观点,更希望为当前佛教和平观的理论与实践结合提供支撑。和平和谐代表了全人类的最高愿望,如何在和平环境中谋求全人类的共同永续发展,成为21世纪国际社会关注的主题。和平理念是佛教的核心思想,也是佛教各宗派反对战争、反对暴力的共同态度,而教育普及、求同存异永远是一切思想抵达和平彼岸最有力的举措。

[1]梁启超.中国佛学史稿[M].北京:中国人民大学出版社,2012.503-505.

[2]楼宗烈.论佛教的和平精神[J].中国宗教,2006,(5):16-17.

[3]邓小平.一件具有深远意义的盛事[N].人民日报,1980-04-19(1).

[4]安藤更生.鉴真对日本文化的影响[A].许凤仪.鉴真文化大观[M].北京:中国炎黄文化出版社,2010.128-131.

[5]蒋维乔.中国佛教史[M].北京:中华书局,2015.311.

【责任编辑:王 崇】

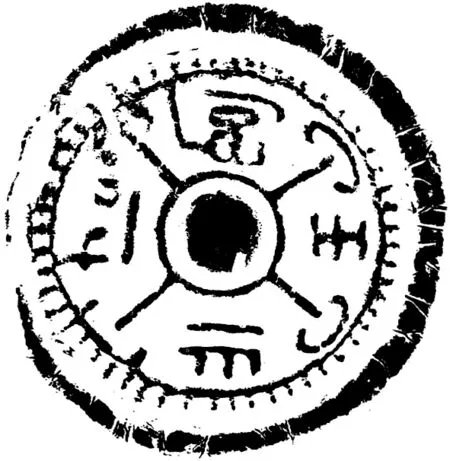

汉 当王

2016-07-10

本文系江苏省高校哲学社会科学基金项目“扬州佛教文化遗产大观”(项目编号:2015SJD746)的研究成果。

马越(1975-),女,江苏扬州人,讲师,主要从事现当代文学、地方佛教历史文化研究。

B948

A

1673-7725(2016)09-0094-05