贞节与贤能:族谱所见黔东南苗族妇女的守节与传记书写

2016-12-14吴才茂

吴才茂

(1.西南大学 历史文化学院,重庆 北碚 400715;2.凯里学院 人文学院,贵州 凯里 556011)

贞节与贤能:族谱所见黔东南苗族妇女的守节与传记书写

吴才茂1,2

(1.西南大学 历史文化学院,重庆 北碚 400715;2.凯里学院 人文学院,贵州 凯里 556011)

清代黔东南地区的族谱编修,体现了儒家文化在苗族地区的传播及其影响。就苗族妇女的入谱方式而言,苗、汉并无差异,均是为人妇者方能入谱,作为女儿,除贞女外,一般并无入谱的权利。而对于贞洁烈妇传记的书写,苗、汉亦无质的区别,均是赞颂与提倡守节之妇女,此均为苗族民众认同儒家文化的具体表现。惟值注意者,黔东南地区的族谱书写,清代中期以降,“贤能”女性的篇幅和数量逐渐增多,反映了在黔东南区域经济发展的社会背景下,女性更为社会所重者,已由贞节转向了对能力要求。

清代;黔东南地区;族谱;苗族妇女;女性传记

清代的黔东南地区,虽然尚处于文献描述中的“化外之地”,但在近八年来的时间里,我们在黔东南地区业已收集到了清代以来的族谱近百余部。翻阅族谱可知,从清代中期以降,黔东南苗族社会里也兴起了宗族化运动,其标志即为宗祠的修筑和族谱的编修[1]。那么,这些族谱对妇女史研究有何助益。*族谱于妇女史研究的价值已为前贤指出,例如杜家骥《满族家谱对女性的记载及其社会史史料价值》(《中国社会历史评论》第7卷,2006年,第75-84页)就通过对几部民间满族谱牒的介绍,认为满族家谱在女性的记载方面,较汉族家谱更系统、详细,并对其所反映的一些婚姻现象作了考察与分析。换言之,苗族女性是否参与了宗族化运动,她们以何种方式进入族谱。与汉族的族谱比较,有何相同,又有何差异?从遗存至今的族谱中可知,苗族女性得以入谱的方式,亦多为贞节观念下的节、烈、贞女,这是清王朝大力推行宗族教化的结果。当然,苗族族谱中,彰显女性才干的书写意识也占据了很大篇幅,这与苗族人们的生活实际情景有莫大关系,主要表现在苗族女性大量参与社会劳动,凭借着家庭生活中的重要贡献,为人们所称赞。因此,以“贤能”为主基调的书写标准,也在不断地提示我们,女性的才干和处理各种事务的能力,越来越受到人们推崇和关注。这种民间意识的崛起和书写标准,使我们可以重新检视清代苗族女性的特质,摆脱过往男尊女卑这种过度简化的评价模式,清晰地看到事实跟定论之间,尚有一段距离需要重新补充论证。兹不揣谫陋,以天柱、锦屏两地苗族村落发现的族谱,就苗族妇女的入谱方式、书写内容展开案例式的分析,不当之处,尚祈专家学者批正。

一、女性入谱及其内容书写

在内地汉族的族谱里,“对于嫁进族内的妇女(妻、妾)、嫁出去的族女,根据她们的婚姻状况,特别是节操表现,在上谱与否及书写方法上有着相当严格的讲究,总的是注重贞节和有无子女”[2]185。具体的准则为三条:“基本上是以女性的贞节为准则,失节者削,节烈者书,这是第一条;第二条是传宗接代思想,看妇女有出无出,有出妾亦书,无出则再嫁妇、妾不予书;第三条是等级观念,婚姻失类,无论男女,概不宽容”[2]189。对妻在谱中如何书写,“正常的写法,是出现在世系图表中丈夫的名下,注明她的姓氏、子女、卒年,或者还台娘家的地名;而尊重妻的敌(嫡)体地位的家谱,则将妻提行另写,即妻与夫在家谐的记录上是平头的”[2]185。至于“妻的书写内容,一般少于夫,如不记载名字、生年和行次,理由是妇人从夫,有姓氏即可,无需有名”[2]186。而“如若妻出现改嫁的情况,写法就大不相同了。有的在她的传记处,仅写一个‘氏’字,‘氏’的前回空一格,表示应该写她娘家的姓而故意不写;有的不写她的卒年、安葬地点和葬向;有的没有儿子就不写,最严重是完全不写”[2]186。冯先生的概述,基本勾勒出了女性何以能入谱及其入谱后的书写内容。

那么,清代远在边疆的黔东南地区,其族谱的编修,女性又是如何入谱的呢?无可否认的是,苗族大多数族谱从形制和内容上来看,与内地汉族族谱无异*目前所见,仅黔东南锦屏县亮寨龙氏曾于道光和同治年间两次修的族谱,不仅有族谱的特征,亦有地方志的特征,可以说是族谱与地方志的结合体,名为《龙氏迪光录》,何以出现这种情形,是因为亮寨龙氏在明清时期为亮寨长官司正长官,其辖地多为龙氏居住,其族谱亦即把亮寨一地的人情风俗、徭役赋税等项目一并写入,形成了一种较为特殊的族谱。具体论述可参见拙稿《亦谱亦志:清代贵州亮寨龙氏族谱的修撰及其方志化》,未刊稿。,都是采用了“欧体”或“苏体”或二者混合体。因此,女性入谱的方式,亦与前述冯先生所论极为接近。当然,若细细校读,亦有黔东南地区的特点,主要有以下五个方面:

首先,对于女性入谱的规定,并无内地汉族那么严格,只要是嫁进了宗族的妇女,一般都能入谱。于此,天柱道光《蒋氏族谱》的凡例中有详细的说明,兹录于下:

一、妇止书娶,卒则无论子之有无、与年之老幼,皆书,妣所以别生卒而致爱敬也。

一、妣有知其名者,则书之,有不知其名者,但书某氏。即生者亦然,盖以姓所同也,名所独也。必书其名,庶不至所娶之有同氏者,而无所分别也。

一、原配曰娶,续弦曰继,再续、三续皆书继也。嫁母出母、有子无子,俱止于注事。行中载某氏生卒,于葬略而不书,以非蒋氏妣,不必于蒋氏之谱谱之也。*参见《天柱大段蒋氏族谱》卷首《凡例》,道光二年刊本,叶9a;类似的规定又见《天柱龙氏族谱》卷首《族规》,民国三十年刊本,叶47b。

这一规定要言之有三:一是是否有子并不成为入谱的唯一标准,因为“卒则无论子之有无、与年之老幼,皆书”;二是对于知道名字的妇女,要写全名,以致有所分别;三是改嫁者有子无子,都要书写,而非改嫁之后,完全不书。当然,亦见妇女被出和改嫁之后,不书者,例如《袁氏族谱》就规定:“凡妻被出与改适者,不书,义已绝夫也。其有子者,则书于子下曰某氏,以天下无无母之子也”*参见《天柱袁氏族谱》卷1《凡例》,民国六年刻本,叶24a~b。。

其次,在实际的书写中,无论是传记还是世系,妇女的内容并不必男性少,而且妻子(妾)与丈夫是平栏书写。兹以天柱《彭氏族谱》第八世中的彭常义为例说明:

述诰次子常义,优廪生,榜名彭第,生大清顺治乙酉年九月初八日寅时,享寿六十五岁,殁于康熙庚寅年九月十四日丑时。葬早禾田,瓜形,子山午向,二排丙字。

(同栏)妣袁氏,四姑,系庠生袁盛猷之妹,生大清顺治丙戌年十月初二日卯时,享年三十二岁,殁于康熙丁巳年二月十五日申时。葬早禾田,瓜形,三排丙字。生二子:相国、相策(止)。

(同栏)次妣唐氏,大妹,生于大清顺治己亥年四月初八日酉时,享寿八十一岁,殁于乾隆己未年十月二十五日辰时。葬遥田,掌形,乙山辛向,末排酉字。无嗣。*参见《天柱地坌彭氏族谱》卷1《贞节传》,光绪八年修,民国二十五年重刊本,叶47b~叶48b。

由此可知,记载妇女的内容事项,基本与男性相同,即名字、生卒年、享寿、死后葬地等。惟不同者,男性注明了为谁人子嗣,而妇女则注明了有无子嗣。这样的族谱书写方式,是黔东南地区族谱的一般形态。当然,亦有更为简略者,即仅男性仅存名字,女性仅存姓氏的瓜藤谱。*参见《清平孙氏族谱》,光绪十九年刊本。

再次,对族女的记载。内地汉族族谱,根本上是以道德为标准,即贞节与否,贞烈者必书[2]188。黔东南地区的族谱,对族女的书写,一般也以此为标准。但在编修族谱的“凡例”中,未对此有说明者,仅是在一些贞节传、节义传中收入了相关内容,而且还会收入姻亲所写传记。例如《李氏族谱》就在《节义传》收有道光二十九年吴亲贤为其族姐吴妙智撰写的长文(其余20个族妇的内容加起来都未有她一个人的内容多——笔者注):

族姐氏籙名妙智,二男一女,三十丧夫。长男大元命之业儒,次男大任荣以太学。创守兼能,女中尧舜,予谊嘱内戚,幸不见弃谬,以长孙绍书受业于予,书泮游时,适贵族修谱,予甚喜,姊氏冰心柏节森森,兰桂次第争荣,因不揣谫陋,以志其贤。且人为大有功于名教者,其名不可殁,其人尤不可忘。吾于姊氏有深慕焉。忆姊于归时,姑早逝,伉俪数载,姊丈亦仙逝。是时,堂以上茕茕孑立,形影相吊者,吾姊氏舅也。堂以下依依不舍,啼笑堪怜者,吾姊氏子也。呜呼,境亦苦矣。姊氏卒能以孝事舅而无她志,以慈抚子而子各成家,籍非其心光于日月,其操坚于松柏,何以至是,是始古所称贞节者乎,夫也慈、也贞、也节、也可使世之为妇者,劝为母者,规诚大有功于名教,为人若此,曷可忘焉。*参见《天柱李氏族谱》卷1《节义传》,民国三十七年复刊本,叶3a~b。

这显然是一篇夸大其辞的传记,诸如“创守兼能,女中尧舜”一类的用词,即能完全体现了其夸大的一面。然吴妙智之所以得到这样的赞扬,主要还是其贞节及其培养两个儿子的功劳。

又次,节孝得到大力宣扬,并非单独强调贞节,对于孝顺者,在谱中亦得到赞美。例如《龙氏迪光录》曰:“吾支数百年来,不少节孝未经旌表,沦没良多,录其实行,亦所以发潜德之幽光也”*参见《锦屏亮寨龙氏家乘》卷2《人杰》,道光二十三年刊本,叶22a。。又如《郑氏族谱》规定:

若节妇一律载,十五以上三十以下,抚己子守节至五十者,准表。若十五岁以上,守节年踰四十身故者,亦准表。吾族节妇有合例尚未请表者,有守节尚未合例者,今并录之以俟旌表,以彰潜德。*参见《天柱上高野郑氏族谱》卷1《凡例》,嘉庆十九年修,道光年间重刊本,叶1b。

这主要出于两个原因:一是黔东南地处偏远,很难受到朝廷的旌表,于是人们以入谱的方式对这些妇女进行宗族表彰;二是人们认为,即便朝廷有旌表制度,但毕竟数量有限,因此人们选择利用族谱对这些寒门节妇进行表彰。例如一篇《节义传》就这样写道:

内则之教,闺门为重,妇人之义,从一而终,故再醮,非必邪淫,半由贫乏所迫,而国家诰赠,不及改适,所以端教化、雅风俗也。惟是醇朴地方,只率姓自尽,何意彤史标名。况公举该详,累多浮费,寒门节妇,老死无闻,传者即此之由。夫旌表者,朝廷之大典。纪载者,宗族之公评,果能青春守志、白首完贞,抑或毁容、截发、殉义、捐躯,自当胪叙苦行,登之于谱,并请附名县志,庶几不负冰操,兼可垂范巾帼。其女适他族,有节者附载语,于宗有光。*参见《天柱李氏族谱》卷1《节义传》,叶1a。

实际生活中,人们虽然极为重视从一而终的贞节观念,但对于妇女出于贫困的改嫁行为,并未一概否认,“有节者”尚可“附载语”。而国家诰封之所以对贞节进行表彰,是有“端教化、雅风俗”的目的。然而,“公举该详,累多浮费”,对于寒门节妇并不适合,于是宗族公评,对“果能青春守志、白首完贞,抑或毁容、截发、殉义、捐躯”者,“登之于谱,并请附名县志”,这不能说不是在旌表制度缺憾下的一种补充。

最后,对贤能妇女的书写逐渐加强。不仅贞节的妇女得以入族谱的传记,而且亦把相夫教子中具有“才干”的妇女写进传记中。有些族谱还为妇女列有《贤能贞节传》或《贤淑传》,当中的传记内容,对妇女的劳动能力,社会事务处理能力均有描述。接下来便是对贞节与贤能这两种传记的内容进行分析。

二、贞节的表现与案例

中国传统社会中妇女贞节问题,因有“饿死事极小,失节事极大”之名言,不管是一般民众还是学术界,均极为关注,研究成果亦极为丰硕。*有关西方学界对明清妇女成果的介绍,可参见褚艳红:《20世纪美国的明清妇女史研究》(《中国史研究动态》2012年第6期);台湾地区的代表性论文可参见费丝言:《由典范到规范:从明代贞节烈女的辨识与流传看贞节观念的严格化》(台湾大学历史研究所硕士论文,1996年,1998年6月以台湾大学《文史丛刊》106号出版);国内的相关研究甚多,相关综述可参见郭海东:《近十余年来明代妇女史研究综述》(《中北大学学报》,2006年第1期)、王传满:《明清节烈妇女问题研究综述》(《广播电视大学学报》(哲学社会科学版)2008年第3期)等等。尽管这一影响广泛的名言是宋代著名理学家程颐提出来的,但宋代的妇女贞节观念在一般民庶之间并非主流文化,《宋刑统》甚至规定寡妇的亲生父母或祖父母可以强迫要守节的寡妇再婚。[3]到了明清时期,因旌表贞节妇女制度的建立,妇女改嫁将失去原有的夫家财产权与子女监护权,以及士大夫节烈书写文化的普及,贞节成为高度的礼教价值与理想,导致了“贞节氛围弥漫”。[4]30-50董家遵根据《古今图书集成》统计历代节妇数目,周秦至宋元为止,人数仅占1.63%,明代72.9%,清代25.47%。*参见董家遵:《历代节妇烈女的统计》,收入高洪兴等编《妇女风俗考》(上海文艺出版社,1991年,第579页)。按:因《古今图书集成》成书于康熙朝的清代初期,故收录清代节妇资料相对较少。事实上,清代对妇女贞节的表彰和提倡胜于历朝。据郭松义统计,清代旌表节烈妇女的人数随时间不断推移而增多,从雍正年间平均每年769人,嘉庆年间1167人,到道光朝平均每年3122人,咸丰朝7002人,同治朝高达15 837人。[5]因此,明清即是贞节观念最为流行和实践最为彻底的时代。

在这种时代潮流下,贞节观念亦随着明清王朝的权力次第进入黔东南地区,并逐渐流行起来。反映到族谱中,则是人们对贞节事例的书写。下面抽取三类具有代表性的族谱进行统计分析。第一类是具有获得朝廷旌表记录的《郑氏族谱》,第二类是土司族谱《龙氏迪光录》;第三类是没有朝廷旌表记录的《李氏族谱》和《彭氏族谱》。

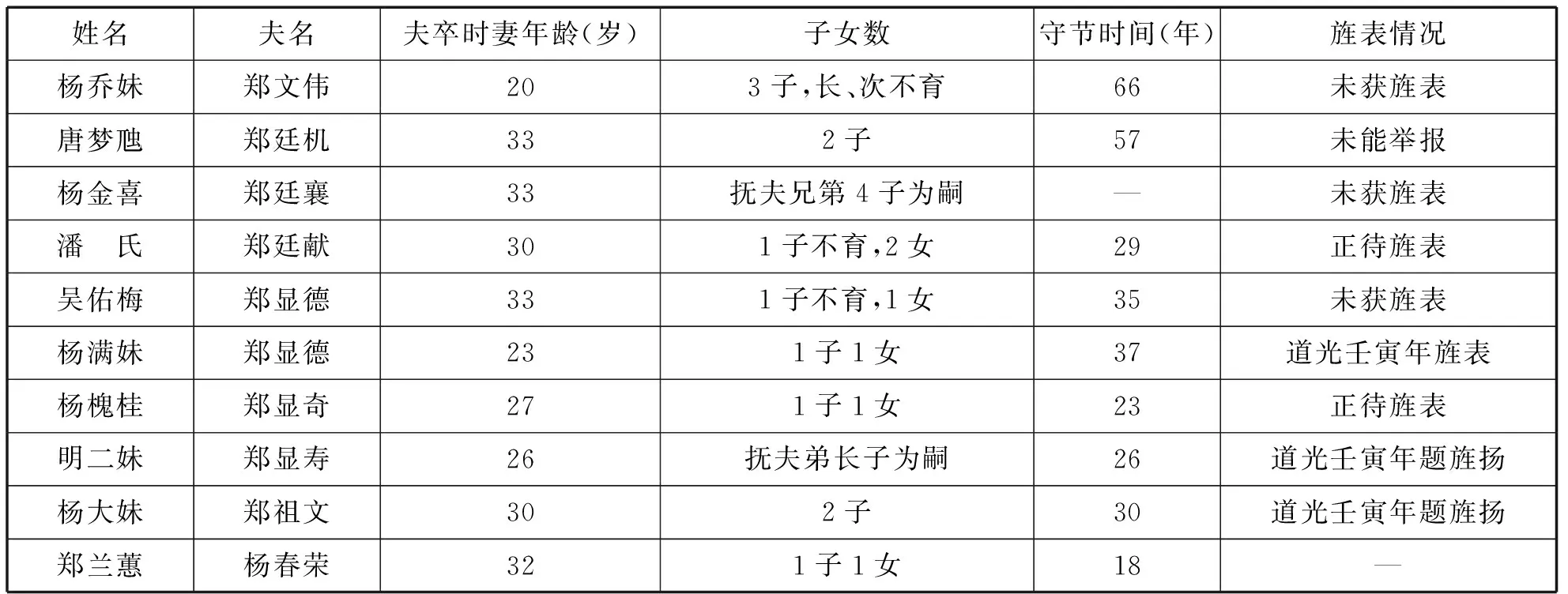

第一类,家族中的妇女获得清王朝旌表较多者,这类族谱以天柱《郑氏族谱》为最。该族谱封面题嘉庆十九年桂月,其族人亦云为嘉庆十九年所修。从其谱中序言可知,是为嘉庆十九年,当中亦录有修谱原序5篇,时间落款为嘉庆十三年,可知郑氏在嘉庆十三年开始修谱。但是,从阅读到的内容来看,又有记道光庚子年和道光壬寅年事,又有“正待旌表”等语,而其族谱又为刊本,未能随便填录。因此,笔者以为该谱为道光年间重刊本,即嘉庆本的基础上,补入了道光年间的事例,因为从2002年郑氏第三次修谱的序言来看,郑氏家族一共修过三次谱,第一次是嘉庆十九年,第二次是1987年,第三次为2002年。*参见《郑氏族谱》第一章《总编·概说》(2002年内部编印本,第1页);又见《郑氏族系大典》第3部(中州古籍出版社,2008年,第846页)。该谱专辟“节妇”一栏,对节妇进行记载,现统计如表1。

表1 天柱上高野郑姓族谱所见守节案例一览

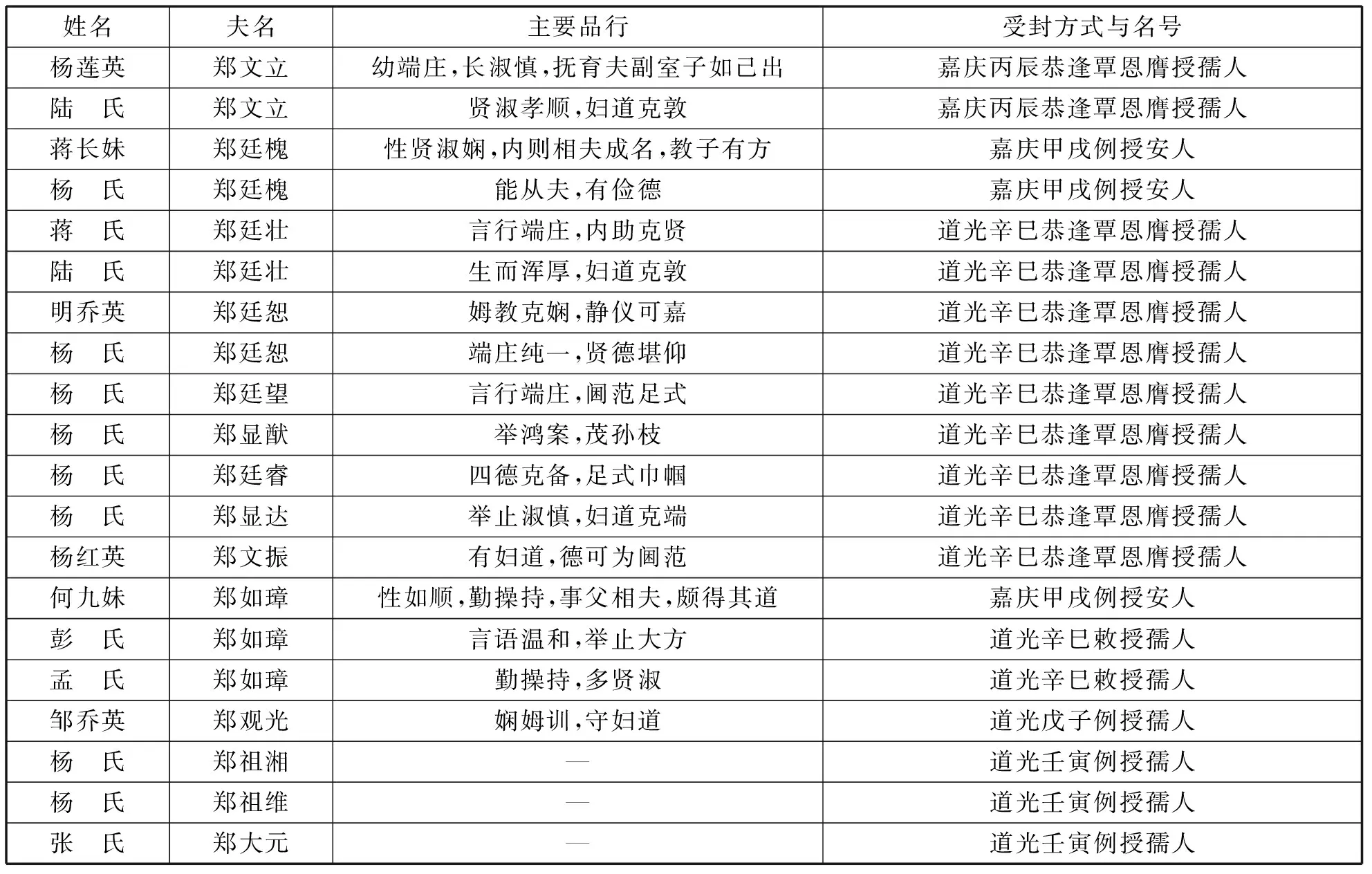

依据清代律令,妇女30岁以前(不含30岁)丧夫守寡未嫁,才能称为“守节”,清初规定守节20年以上才有资格由地方官报请朝廷旌表。若依此标准,郑氏仅有4人可称为“守节”,有8人达到守节20年以上,但具备上报旌表资格的仅4人。考虑到雍正时已经规定“年逾40而殁,守节己越15年者”均可旌表,那么,郑氏家族这些节妇,基本都具备了获得旌表的资格。从表中可知,仅仅有3人在道光年间获得旌表,2人正在等待旌表,1人未上报,3人未获旌表,1人情况不明。如果加上正在等待旌表的两人成功的话,郑氏家族获得旌表的节妇就达了总人数的50%。比例相对而言,是比较高的。而实际上,郑氏族谱中,还专列“职妇”一栏,来记录其家族中的妇女受到清王朝授予的各种封号,具体情况如表2所示。

表2 天柱上高野郑姓族谱所见职妇案例一览

虽然“职妇”与“节妇”属于不同的表彰类型,但由此亦足见郑氏在争取朝廷的表彰方面,做出了极大的努力。即便如此,郑氏家族至道光年间为止,族谱中记载的节妇亦仅10人而已,由此可见,节妇在人们的生活中,并未常见。

第二类,土司家族的有关节妇记录。清代的黔东南地区,从雍正朝开始,“改土归流”的拓殖行动就一直没有停息。但长官司一级的土司,不仅有很多并未裁汰,而且还设置了很多小土司。锦屏县亮寨的亮寨长官司,是其中较为突出的一家。其在道光二十二年和同治三年进行了全面的修谱活动,谱牒称为《龙氏迪光录》,当中亦辟有“节孝”一栏,专门记载节妇,具体参见表3。

表3 锦屏亮寨司龙姓族谱所见守节案例一览

作为明清两朝都是世袭长官司的龙氏,是国家经管边疆基层社会的重要力量之一,对王朝制度理应比一般的家族更为了解,亦应该具备申报旌表的资源与经济实力。但从表中可知,仅2人在嘉庆二十五年获得旌表,还有1人在道光8年获得贵州学政许乃普的书面表彰,其余10人却未能获得旌表。因此,对于守节的人们来说,并未能全部获得朝廷的旌表。在这样的情况下,人们便只能在族谱里来对这些守节的妇女进行书写,以传记的形式记录她们的守节的经历。

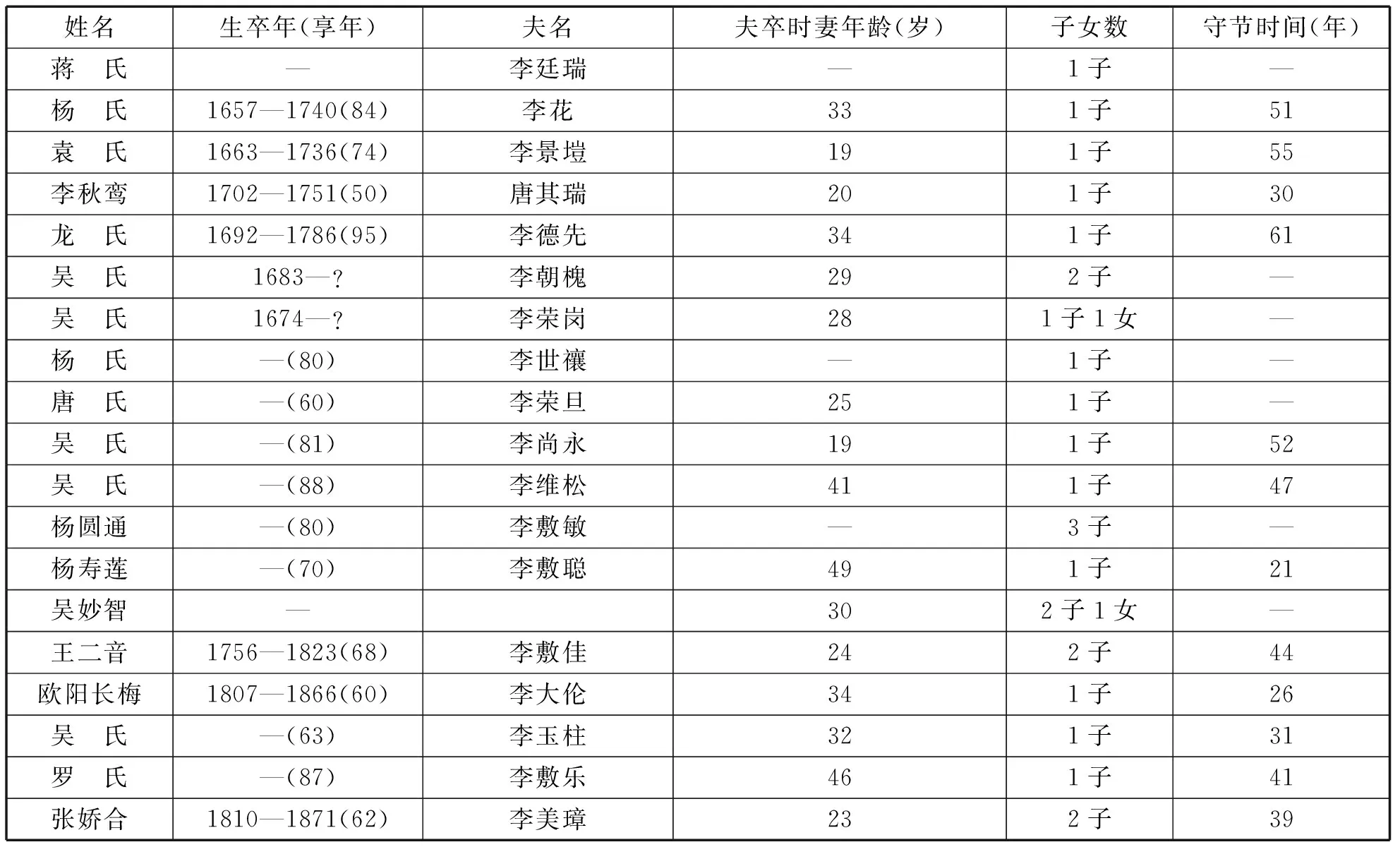

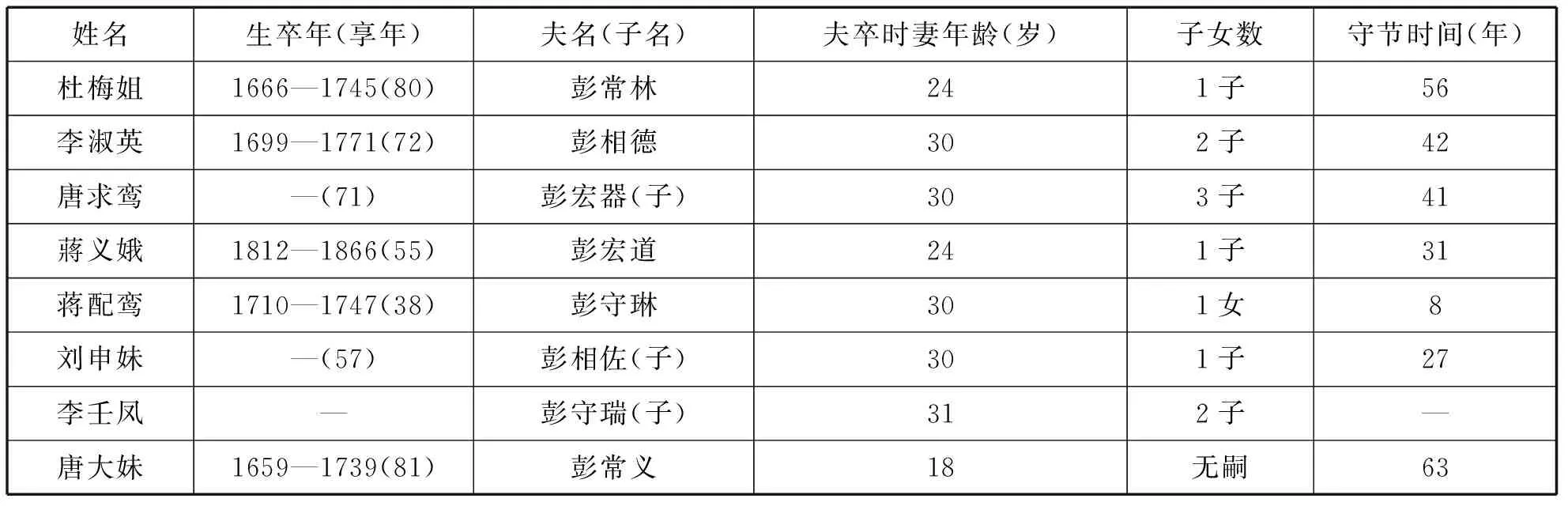

第三类,是没有朝廷旌表记录的家族。这种类型在黔东南的族谱里,占了80%左右,即在族谱中,虽然有“节妇传”,但却没有任何受到朝廷旌表的记录。兹举《李氏族谱》和《彭氏族谱》说明,之所以选择这两个家族的族谱,出于三个原因:一是它们中一些节妇有生卒时间的记录;二是其谱牒齐备,卷秩较多,具有代表性;三是二个家族中的读书士子较多,他们具有强热的国家认同感,有得到朝廷表彰的愿望。兹制表4与表5。

表4 天柱李姓族谱所见守节案例一览

表5 天柱彭姓族谱所见守节案例一览

这两个家族的节妇,虽然一些人的生卒年未能稽出,但可以确定均在清代,其中李氏宗族19名,彭氏宗族8名,守节时间最长者为61年,最短者为8年。按照清代雍正以后的规定,除了蒋配鸾之外,其余均有资格获得朝廷旌表。然而,却并未有资料显示,她们获得了旌表。因此,除了家族在修族谱时通过“入谱”的方式进行彰显外,并未有更好的途径来表达对这些坚贞妇女的尊重。

在这样的背景下,人们只能通过族谱对这些寒苦妇女进行书写。于是,我们便能读到很多宣扬她们事迹的传记,例如一篇《龙吴氏传》就这样写道:

龙吴氏,郡城归六房乘冥公之配,而安化县教谕副榜文和之高祖母也。乘冥公生君禄,公年二十而卒,太君幼读书,能动笔,悲所天既丧,矢志抚孤,遒长斋诵经,礼忏无停,日益冀神之怜,而护之庶一脉,可延不致中斩也。性好洁,饮食起居处,皆有常度,于园中瓜蔓,分列数行,理其藤盘互屈曲,当中高捲有若悬幔者,如入重门在幽壑。所谈者,皆闺人善事,煮茗款接以为常。虽当快意时,未尝见其轻言笑也。尝自制護书,绣以龙凤,殊工巧;又篆有道家木印,有所祈祷,手书疏以印盖之,楼故有坛为礼拜之所,族里之有病者,诣坛而祷辄愈,其精诚所感格然也。文和母杨氏太君元孙媳也,每当腊尽春初及中元前数日,必梦见之大声呼曰:我斋所以奉我者必洁,故和母于祭祀,必敬必诚焉。和母尝为人言之,闻者未尝不叹太君之灵爽,犹凛凛其如生也。

赞曰:妇人之道,从一而终,人亦知之。独是内无可恃,外无所资,顾此呱呱在抱者,惧其不寿,至茹素祈神,以延不绝,如线之一脉,较之歌黄鹄吟孤燕者,不倍艰而惨乎?乡微太君,彼君禄公,又未知何如也。*参见《锦屏亮寨龙氏家乘》卷2《人杰》,叶68a-叶69a。

这样一篇传记,首先从吴氏的出身说起,然后讲述了守节的事迹,尤其写道了她的才干、不拘言笑、好洁净以及其治病的方法等等,最后还有撰写者的赞论。这样的写作方式,虽然有“矢志抚孤”的说辞,但一笔带过,大体已脱离了“节妇的三件大事——奉养舅姑、为夫有后、育子成人”[6]的叙述模式,人们似乎对节妇的才干更感兴趣,着墨更多。

三、贤能传记的出现及其盛行

守节之人以何生存,族谱中并无太多的资料述其生活状况,仅有一些零星的记录。例如《郑氏族谱》中郑廷献的妻子潘氏,其夫亡时30岁,生子不育,养有二女,郑廷伟长子显丹过继给她为嗣,她抚养儿女,奉养公姑,持身纯谨,操家俭勤;郑显德的侧室杨满妹,夫亡时23岁,养姑课子,备极艰辛,治家勤俭;郑显寿的妻子明二妹,夫亡时仅26岁,并无子,为养公婆,代作孝子,家资微薄,她则日夜操针线,勤纺织,劳瘁;杨春荣的妻子郑兰蕙,夫亡时32岁,抚一子一女,毁容守志,家鲜产业,亲操作,勤女工,艰苦俱备。*参见《天柱上高野郑氏族谱》卷2《人物》,叶24b-叶25a。又如《彭氏族谱》中的蒋氏义娥,靠“针线”而“自食其力”;李氏壬凤也是以“纺织就食”。*参见《天柱地坌彭氏族谱》卷1《贞节传》,叶1b。针线和纺织成为节妇主要的生活来源。

对这样一个艰辛的群体,一些族谱在贞节传之外,尚专辟《贤淑传》以表妇女的贤能。例如《彭氏族谱》就在《贤淑传》称彭美华的妻子刘氏岩兰(享年85岁),不但“节列双全”,还靠一己之力,供养6个儿子成人,“足称女中丈夫”*参见《天柱地坌彭氏族谱》卷1《贤淑传》,叶1a。。

正是因为守节妇女面对着巨大的生存压力,她们解决生存的能力便逐渐受到族谱编写者的重视,即对妇女的“才干”逐渐表现出书写的兴趣,并以此来激励族中妇女在面对生活困难时,要凭借自己所具备的生活能力,来确保家庭得以延续。例如《刘氏族谱》中的《曾祖妣李太君孺人传》就这样写道:

尝闻十乱之臣,有妇人焉。三千之教,则孟母也。稽古以来,巾帼而负伟材,闺阁而敦豪气者,恒不数覯。我曾祖妣李氏孺人老太君,有足传焉。溯其毓自陇西,素娴姆训,终温且惠,淑慎其身,言德工容,四德具备。及笄于归吾门,上事高祖父母克尽,鸡鸣盥漱之枕,下抚我祖辈,备极慈仁,内合妯娌,外款宾戚,莫不各尽其道。当高祖之世,家素清酸,太君业勤纺绩,兼计农桑,用相夫子,内助称贤。不数孀,我曾祖应尧公溘焉……太君固以母道而兼父道,犹以慈帏而代讲帏矣。无如事与事违,光显之事有志焉,而莫逮也。然四祖亦仰体慈命孝事,惟谨笃壎篪之雅,敦友爱之情。是以和气致祥,家道日以昌炽,仓箱富有,阡陌广开,饶裕之余,恤孤怜贫,泽及乡族,故阴鸷格天,诞生八考,川岳秀气,钟毓四贤。庚寅、甲午二科两攀月桂,府增县庠,双掇泮芹。迄今螽斯振振,瓜瓞绵绵,贤其贤而亲其亲,书香永绍,乐其乐而利其利,世业繁昌。莫非太君之贻谋,燕翼有以长发其祥也……道光二十年孟冬月曾孙李顺贵字荣三号华堂顿首拜撰。*参见《天柱刘氏族谱》首卷《顺贵曾祖妣传》,光绪壬辰年刊本,叶82a~叶84a。

这篇传记,李氏极具“才干”的形象一览无余。她不仅具有妇德,而且在“家素清酸”的情形下“勤纺绩、兼计农桑”,以“用相夫子”,“内助称贤”。在丈夫去世后,她更是“以母道而兼父道”,支撑起了家的延续。在她及后人的努力下,“家道日以昌炽,仓箱富有,阡陌广开,饶裕之余,恤孤怜贫,泽及乡族”。在科举事业上,也取得了“两攀月桂”的好成绩,这些都是李氏“贻谋”的结果。

而对具备足够才干的节妇,其书写内容还会出现史学上所言的“层累构造”现象。例如《龙氏迪光录》中龙潘的妻子石氏,在道光二十三年修撰的谱中,出现在《节孝合传》(共3人)里,书写简洁:

石氏,长房国学潘之妻,庠生绍慎之母也。氏本潭溪儒家女,其祖、父、兄弟辈皆诸生领袖,家政严肃,氏渐其教,举动无违礼。长归潘,生绍慎,甫九月,潘卒,时氏年刚二十三岁。矢志抚孤,挈其子依舅家,教之读,家甚索,氏昼夜纺绩,助膏火,发为截而已斑,胆未凡而先苦,及孤游泮。后道光丁亥岁许学使视学黎平,赐氏印,书“节孝垂型”四字。*参见《锦屏亮寨龙氏家乘》卷2《人杰》,叶77a~b。

在这一篇合传里,交代了石氏的家世、守节、抚孤、劳作以及受到旌表的事迹,简单明了,但内容并未丰满。而到同治三年再次编修《龙氏迪光录》之时,石氏独立成传,题为《孺人石太君节孝传》,具体内容如下:

岁之疆圉大渊献丁亥,学使许讳乃普号滇生,凡贞孝贤节,莫不札学采访,无论存故,皆举荐表扬。族有孺人石太君者,绅耆呈学详请,即手书“节孝垂型”匾额以旌表之。孺人者何,长房国学生名潘字朝尊之德配也。名家女,其祖孙父子兄弟鲜不列膠庠者,兄灿章,郡廪也,弟灿奎,君〔郡〕增也,父统极,郡廪也,统极父声湛,郡增也,声湛父石禄,廪贡也。闻石禄公治家严,内言不出,外言不入。湛法之,统守之,章与奎继而善述之。孺人受教于父母,熏炙弟兄,宜其贞静幽闲,诸德该备也。长归潘,斯时翁姑具庆,孺人具修随,供甘旨,愉色婉容,能得翁姑欢。已而潘造新室,潘固国学,恂恂若书生,于应酬事少谙,当夫众工毕集卜筑,功多几有难于料理者,孺人以一身任之,夜寐夙兴,内主中馈,外铺摆诸务,如秤之称物,低昂咸得其当,由此观之,孺人非独优于德,盖亦优于才也。无何翁姑没,潘亦没,仅遗一子,名绍慎,生甫九月,孺人刚二十三岁。时乾隆四十三年也。潘没后,家道渐退,陵夷至于困乏,环堵萧然,一似难于守矣。而孺人矢志抚孤,绝无异志,一饭一衣,皆取办于十指,虽极艰屡,孺人按之泊如也。及孤少长,又恐不学多愚,乃于丁未岁货其居宅,携子迁于内家之蒙村,孺人名家女,兄与弟皆事笔耒,皆敦孝和,妹亦弟也,姊亦兄也,甥犹子也,舅犹父也。昔阮孝绪曾以经史授谢蔺,于今何独不然。石禄公之家政,至今未废,欲子学成名立,不于是居而奚居乎果也,子从舅氏灿奎学采芹泮水,为郡诸生矣。俯凭坤厚殖根外氏,赖以成训三语用孙绰表哀诗序。然孺人虽依托孔怀,而一饭一衣之要,未尝以累手足,针黹纺织,仍无间于寒暑。若孺人者,其真错节盘根,能成夫志者欤。

赞曰:尝读赵世家,至赵穿之客,谓其友曰:赵氏先君,遇子厚子,强为其难者,夫难莫难于死节,而孰知立派之难更甚于死节哉。今孺人之子蜚声庠序,坐青氊而拥绛帐,何无忌刘牢之外甥,酷似其男,孺人之为子计也,于戏远矣。*参见《锦屏亮寨龙氏迪光录》卷2《人杰》,同治三年刻本,叶65a~叶67a。

对比道光版的传记,这篇传记字数徒增、文采飞扬自不待言,有关石氏的诸多细节得到了尽情披露。具体而言,如下方面的事实比道光版的传记更为清楚:首先是她受到旌表的经过得到了详细的说明,即是因道光丁亥岁(道光七年)贵州学政许乃普视察黎平,着重采访贞孝贤节事迹,石氏得到绅耆的呈报,受到许滇生的手书旌表。其次是详细交代了石氏成长的家世,从其兄弟写道祖父,均是读书人,并且家教极好,这样的家境下,石氏具备了“贞静幽闲”的妇德。紧接着,并是对石氏“才干”的描述,尤其是在其丈夫少谙酬事的情况下,她“一身任之”,“内主中馈,外铺摆诸务,如秤之称物,低昂咸得其当”。由此,她的才干得以完全展现,成为“非独优于德,盖亦优于才”的妇女。迨至其夫去世,家道衰落时,又是她用自己的“十指”,挣得“一衣一饭”来抚养孩子。后来即便得到她娘家的照顾,“而一饭一衣之要,未尝以累手足”,仍然无论寒暑都在“针黹纺织”。这不仅表现了她有极强的生存技能,还有以身作则的志气,为其子后来成才,做出了榜样。通过这样的传记书写,我们便对石氏有了一个较为全面的认识,尤其为其所表现出来的才干所惊叹。

实际上,这种以贤能为主要记录对象的风潮在乾隆时期开始兴起,中期以降逐渐风行,妇女在其中表现出来的,不仅贤淑德厚,相夫教子,还能处理社会事务,充当着“半边天”的角色。例如《舒太孺人传》就记其一生曰:

孺人舒氏者,太学生辉必公之德配,孝廉绍讷母也。楚之溆浦贫家女,幼随父母来黎,严棲谷隐垦荒为业。孺人贤能出众,虽山居却自不俗,时太学公方旷居,苦儿女累,思得干妇,闻而聘之。甫及门,慨然曰:家事废弛久矣,岂独男子任其咎,司中馈者,亦与有责焉,尚敢因循度日耶。于是自著抹胸襜蔽,效恒少君提瓮挽车,躬亲井臼,而且察鸡豚,谋树艺,昼夜操作,倍于穷人,暇则辟纑纺罗,无有己时。时太学公袭先人余业,不生见苦难,惟日捧经书一卷,无论凡百,虽儿女亦少照管,赖孺人力内外交勉,由是阃以内孺人主之,阃以外公主之,而废弛者,渐整顿焉。归后四年,生一女,又二年,讷生,太学公大喜,盛设汤饼,姻眷咸集,户外木屐满,流连燕会者累日,值众姓为优,演剧三台以畅欢宴,且因万元桥阁募化善缘捐钱捐田,以祈神佑,虽耗费多金,孺人亦弗禁之也。……癸亥夏,郁郁而没,年三十八岁,临没,顾轲等而言曰:好为之,尔家素忠厚,忠厚之气积久必昌,天佑善人,当食其报,眼前小挫,不足介意,慎勿反常,以坠家声也。讷尚幼小,常依母卧起,及其没也,睡梦中呓语犹呼母生时也。所生一女,长嫡石门。戊寅,讷泮游,合室皆喜,女适归来室,独向隅而泣,问其故,曰:憾不及母见也,合室为之酸鼻。

赞曰:易以妻道同于地道,而曰,地道无成,夫守无成之义,而遂置理乱于不闻,彼代终之,谓何乎?故相夫之道,尤以贤能为贵,非然者,不几玉矅,而凡质欤。*参见《锦屏亮寨龙氏迪光录》卷2《人杰》,叶67a~叶69a。

舒氏虽然出身贫寒,是为湖南至黔东南垦荒者,由于“贤能出众”,以“干妇”的形象嫁到龙家做侧室,在龙家表现出了极为能干的形象,所谓“赖孺人力内外交勉”,龙家废弛已久的家事,也渐渐得到整顿。另外,这篇传记尤其值得注意的是最后的“赞曰”,从中可知,在黔东南地区相夫教子的观念里面,已经把贤能放在了第一位,所谓“故相夫之道,尤以贤能为贵”。这种民间女性贤能论的普遍盛行,是极为重要的民间意识,可以纠正明清以来“女子无才便是德”[7]504的论调。

进一步展现出来的是,在黔东南地区,逐渐能见到女性具有的独立意识,出现了“君其无浸我志”的论述。例如蒋纯毅于乾隆十八年写的《梁氏太君墓志铭》就记录梁戌妹的事迹道:

孺人讳戌妹,萧家田杨秉救亲翁中女。生康熙二十一年壬戌十一月十三日,生平惇于礼,淑于教,好贤乐善之心,自其天性固然。暨适龙门,居简而行断,乡里以勤俭闻,故其家增廓异常。于康熙五十五年十一月一日病剧,向夫而诀曰:‘儿孙之贤否,顾人所自陪,吾虽不及见其成,然有志焉,君其无浸我志,所置狗皮坵田一坵,计谷拾担,乃吾脱簪笄以为者也,儿孙有能游膠庠,以光吾门者,独收其粒以为膏火之需,直至有续,方轮到次收同发者共收,此吾志也,君其无浸我志,言讫而终’……三房之孙争相淬砺,彼此有峥嵘象者,皆孺人贻谋之所鼓也。*参见《锦屏茅坪龙氏族谱》卷2《墓志铭》,民国三十三年刻本,叶7b~叶8a。

梁戌妹不仅仅贤能,且有大志,即培育后代入泮之决心。为此,她变卖自己的首饰,置田拾担作为资助族人读书的基金,并指出了基金的运行方法,即“儿孙有能游膠庠,以光吾门者,独收其粒以为膏火之需,直至有续,方轮到次收同发者共收”。

在族谱的书写里,清代中期以降,“贤能”女性的篇幅和数量逐渐增多,反映了在黔东南区域经济发展的社会背景下,女性更为社会所重者,已由贞节转向了对能力要求。这也是在多数族谱中并未见到贞节传的原因所在。因为实际的生活实践中,人们还是要以生存为主,“失节事小,饿死事大”才是比较符合乡村民众的真实情况。*谢国兴以台湾的几种族谱为案例,说明明清时期守节行为和妇女守节固然是一种普遍性的社会价值,然其实践也有不少困境,除了节妇个人的心理、生理因素之外,外在制度、环境的干扰也不容轻忽,社会阶层的不同,区域差异也有不同的肆应结果。他利用闽台几种家谱资料作为例证加以统计分析,发现改节妇女的比例分布从55%到85%左右,总之守节者较少,改节者较多。参见谢国兴:《失节事小,饿死事大:闽台族谱所见妇女守节问题》(《闽台文化研究》2013年第1期)。

四、余论

通过对黔东南地区现存族谱的梳理,虽然人们极为重视贞节观念,很多族谱在“凡例”也专门强调:“若节妇一律载,以彰潜德”,对朝廷有关旌表的规定,亦极为清楚,并录之于谱:“十五以上三十以下,抚己子守节至五十者,准表。若十五岁以上,守节年踰四十身故者,亦准表”*参见《天柱上高野郑氏族谱》卷1《凡例》,叶1b。。但是,大部分家族的族谱并无贞女节妇的记载,而有贞节记载的族谱,最多者19人,最少者仅3人。换言之,尽管贞节观念已普遍流行,但是守节所要付出的巨大代价,寡妇选择改嫁可能更多。而之所以贤淑贞节观念能在族谱里得到反复的强调,恐怕还是因为一般乡民的常态中,并未遵循这种礼制的结果。例如《李氏族谱》中对何以书写贤淑贞节的缘由进行了交待:

近有无耻之徒,莫识三从之道,莫知烈女之操,动劝反目无情,莫奉箕箒,未友琴瑟。更有夫故之后,弃子重婚,嫌贫改醮,此不得为贤淑贞节者也。要惟夫故孀居,清洁其身,柏舟自守,此贤淑贞节之所由传也。*参见《天柱李氏族谱》卷1《贤淑贞节传》,叶1b。

另外一则刘氏家族的家训规条,也揭示了一般乡民并未遵守礼制的现象:

世俗小家之子,不闻闺训,不见姆仪,于归夫不顾体面,不顾行耻,或语言狂妄,或行止不端,甚忤逆翁姑,轻亵丈夫,妯娌不合和,下人受虐,又有一种妬妇,己身无嗣,不容娶妾,丈夫一时强娶,他则千般娇态,万种妖形,枕席之间,捏言捏语,皆是皆非,若真是男子,断不为其所惑,否则入其圈套,必至绝嗣方休。至于继娶之妻,肉食前子,挟挚其夫,犹为可憾。又若惑于轮回因果之说,烧香寺观,供养僧道,可耻孰甚,大约妇人家,其量隘,其心忍、其性僻,其为人犹易惑。昔人诗云,青竹蛇见口,黄蜂尾上针,两般俱不毒,最毒妇人心。诸如此恶,在在有之,族中有此有夫者,责归其夫,无夫者,则归其子,前言妇人者,从人者也,谁为其从之致令如是哉。*参见《天柱刘氏族谱》卷1《家训规条》,叶30b~叶31b。

所谓“世俗小家之子”的各种违礼情形,“在在有之”,而一般乡村社会里,显然是这种“世俗小家”占了绝大多数,面对这种情况,宗族显然需要至少在家族文本中,不断地进行宣讲与强化,达到治理族众的目的。

不过更值得提出的是,在为数不多的贞节传记中,虽然也不断地提及妇女“矢志守贞”的决心,但守节面对的实际生活压力,又使传记加重了对妇女贤能书写,其夫在世时,她们在家庭中所处“半边天”的才干被不断提及;其夫去世之后,她们带领孤儿,独立支撑家庭延续的能力更是成为书写的重点所指。马霍瓦尔德指出,中国女性的特征表现为缺乏理性和意志,罗莎莉据此进一步指出,中国女性以有限的、适合女性的“内”领域为表征,“内”领域掩藏了女性的才能并将其转化为一种无用的技能。因此,无论是否具有文化才能,传统中国之女性在本质上都是外化于文化领域的无名氏,也就是说,她们不属于值得记忆的领域——一个生命得以流传下去的领域。[8]134这种认识尽管有一定的普遍性,亦有符合其论的史实,尤其是在儒家文人理想及其书写的文本里,为得到这样的认识提供了丰富的素材。但是,在民间的族谱里,这些节妇为了生存和家庭的延续,不仅具有坚强的意志,并且也表现出了应有的理性。她们抚孤表现出来的坚贞与能干之事迹,不仅没有湮没在历史长河中,而且还在民间“小历史”传统中不断地被提及和传诵。

[1] 吴才茂,李斌,龙泽江.祖荫的张力:清代以降清水江下游天柱苗侗地区祠堂的修建[J].原生态民族文化学刊,2011(3).

[2] 冯尔康.18世纪以来中国家族的现代转向[M].上海:上海人民出版社,2005.

[3] 柳立言.浅谈宋代妇女的守节与再嫁[J].新史学,1991(4).

[4] 张孟珠.清代贞节的实践及其困境[D].台北:中正大学,2002.

[5] 郭松义.清代妇女的守节和再嫁[J].浙江社会科学,2001(1).

[6] 杜芳琴.明清贞节的特点及其原因[J].山西师大学报(社会科学版),1997(4).

[7] 〔明〕冯梦龙.智囊全集·闺智部总叙[M].南京:江苏人民出版社,1986.

[8] 罗莎莉.儒学与女性[M].丁佳伟,曹秀娟,译.南京:江苏人民出版社,2015.

(责任编辑 杨军昌)

2016-07-03

国家社会科学基金青年项目“清代黔东南苗族妇女的婚姻与生活研究”(12CZS059)。

吴才茂(1981—),男,苗族,贵州天柱人,西南大学博士研究生,凯里学院副教授,贵州原生态民族文化研究中心研究员。研究方向:明清社会史、清水江文书。

C913.68

文章编号:1000-5099(2016)05-0083-010

10.15958/j.cnki.gdxbshb.2016.05.014