南北朝时期汉译佛经中的双宾语结构

2016-12-14孙淑娟

孙淑娟

(南昌工程学院 人文艺术学院,江西 南昌 330099)

南北朝时期汉译佛经中的双宾语结构

孙淑娟

(南昌工程学院 人文艺术学院,江西 南昌 330099)

南北朝时期汉译佛经中的双宾语结构式,既有对先秦、两汉相关格式的继承,也有始见于南北朝时期的新兴格式,体现了汉语语法的发展;既与本土文献相关表达式有一些共性,也有显现汉译佛经特色的独特格式,彰显了汉译佛经的文体特点。

南北朝;汉译佛经;双宾语结构;特点

关于双宾语结构的研究颇多,而论及其历史发展的主要有贝罗贝[1]与萧红[2],其中前者是通时研究,后者是断代研究。两位先生采取“泛双宾语”的处理方式,将古代汉语双宾语结构分为九类,论述其发展历程,可谓系统深入,给了我们诸多启发。但由于他们或时间跨度大,或研究范围仅囿于本土文献,未涉猎汉译佛经,其中难免有一些疏漏和不足之处,还有一些值得商榷的地方。由于石琳[3]已对三国佛经双宾句式使用情况进行了全面的调查描写,故本文研究范围选择南北朝时期,因为这亦是汉语双宾语结构发展的重要阶段之一。

本文旨在勾勒南北朝时期汉译佛经中双宾语结构的使用概貌,并探讨其使用特点*所用版本是《日本新修大藏经》本。,且就贝文和萧文中的某些观点进行商补,希望有助于汉语语法史的发展。为便于比较,本文亦采用“泛双宾语”的处理方式。

一、南北朝汉译佛经中双宾语结构的使用概貌

根据语义特征,双宾语结构可以分为给予类、夺取类、告知类及称谓类四个大类。下分述之。

1.南北朝汉译佛经中的给予类双宾语义表达

给予类双宾结构的语义框架包括给予者、给予物和给予对象三个论元角色,整个结构的语义是给予者把给予物((O直所代表的事物)给予了给予对象(O间所代表的对象)。*为了行文简便,文中动词用“V”表示,间接宾语用“O间”表示,直接宾语用“O直”,介词用“P”表示,话题用T表示,主语用S表示。如:

例1 波斯匿王,是日设食,清晨躬手授佛杨枝。(元魏慧觉译《贤愚经》卷二,4/362b)*括号内数字及字母依次表示佛典引例在《大正藏》中的册数、页码、栏数,下同;为节省篇幅,书名首次引用时才注明译者和年代。

例1中,给予者是“波斯匿王”,给予物是“杨枝”,给予对象是“佛”,其语义关系是,“杨枝”在“波斯匿王”动作行为“授”的支配下,被转移给了“佛”。该类结构在此期译经中数量众多、类型多样,主要有以下基本语序类型:

A.V+O间+O直

B.V+O直+P于+O间

C.P以+O直+V+O间*此格式中介词除了用“以”外,还可用“持”或“用”等。

D.V+O间+P以+O直

E.V1+V2+O间+O直

F.V+O直+O间

G.V1+O直+V2+O间

H.P以+O直+V+P于+O间

I.P与+O间+V+O直

J.O间+V+O直

K.P以+O直+O间+V

各类型分别举例如下:

例2 前有大河,雇他两钱然后得渡。(萧齐求那毘地译《百喻经》卷一,4/545b) A式

例3 园监于是,奉果于王。(《贤愚经》卷一,4/353c) B式

例4 尔时般遮罗国,以五百白鴈,献波斯匿王。(元魏吉迦夜共昙曜译《杂宝藏经》卷八,4/488c) C式

例5 欲受法者授之以法。(北凉昙无谶译《菩萨地持经》卷三, 30/900c)) D式

例6 王闻是已,给赐刀杖,寻即遣之。(《百喻经》卷三,4/553a) E式

例7 (野兽)行拾菓蓏,来与食之。(《贤愚经》卷三,4/366c) F式

例8 于时辅相,怜爱其子,惧被其害,复作密计,遣人乘象送之与舅。(《贤愚经》卷一二,4/432 c) G式

例9 有智之人,共求鬼言:“汝今自杀无量人民,食肉不尽,唐使臭烂,愿听我等,杀诸牛马,日以一人,供给于汝。”(《杂宝藏经》卷八,4/487ab) H式

例10 其母欲试,遣我至田,监临种作。令不送食,我怪食迟,遣人往索。母遣人语我,云无所有。我还白母,唯愿与我,送无所有。于时其母,闻儿是语,即取宝案,严具器物,以幞覆上,送以与我。(《贤愚经》卷一二,4/435bc) I式

例11 (毘舍离)白世尊言:“唯垂矜愍,见赐四愿。”(《贤愚经》卷七,4/401ab) J式

例12 彼答我言:“我是鬼王毘沙门身,……欲以天宝相遗,而非汝所宜。今以善言赠汝。”(《贤愚经》卷四,4/374b)*宋元明本“住听耳”句,“住”后脱“而”,甚是。K式

上述给予类双宾结构中,间接宾语可以从缺(例6),直接宾语亦可从缺,尤其是直接宾语在句子的上文中已出现过时,例如:

例13 (贫人)即于水边,为其敷衣,令道人坐,和一升麨,用为一团,而以与之。(《杂宝藏经》卷四,4/467a)

有时,两个宾语都可以被省略,例如:

例14 有一猕猴,来从阿难,求索其鉢。阿难恐破,不欲与之。佛告阿难,速与勿忧。奉教便与。(《贤愚经》卷一二,4/430a)

南北朝汉译佛经中,给予类双宾语义表达共有十一种结构类型,其中前七种跟上古后期的双宾结构式是一样的,*贝罗贝认为,在这时期还出现了另一个新的与格结构:“动1+直+动2+间”。这个新结构约在4—5世纪出现。萧红也指出,贝文以为七式(笔者加:动1+直+动2+间)在4—5世纪出现,……这种说法不确。七式最迟西汉已产生了。今从萧红。H式与经文散文部分大抵是四字一句,偈文以五、七字为常的文体特点有关。为了凑足经文与偈文字数,经常在动宾间加“于”字,此“于”不表实义,只起凑字足句的作用。[4]尽管“于”不表实义,但H式与C式在语用上还是存在区别:H式是C式的强加式。因为根据费尔巴斯的“交际基本分布”理论,即在一个序列中第一个成分的交际力最小,然后逐步增加,直到交际力最大的成分。[5]试比较下列两句:

例15 (太子)以五百宝珠,遗与诸王。(《贤愚经》卷九,4/414c)

例16 龙获此经,大用欣庆。便用好宝,赠遗于王。(《贤愚经》卷一,4/354a)

例15表达的重点在给予对象“诸王”,而例16是对本来处于被强调地位的给予对象“王”的进一步加强,其原因就在于“于”字的使用,使得“王”的交际力大于“诸王”。从语音轻重角度来看,例16中的“王”也要重于例15中的“诸王”。

I式是产生于南北朝时代的新格式。我们之所以认为I式中的“与”是介词,是因为“与+O间”放在动词前作状语,如例10,“与”的作用是介引动作“送”的对象“我”,而不是表示其动词“给与”义。贝罗贝在论及介词“与”的产生时曾指出:“‘与+间’词组在动词前的时候,我们不能认为‘与’仍然保持了原来的‘给予’的全意义。我们可以合理地假定‘与+间’的转移,只有在‘与’虚化完成之后才能实现。”[1]贝先生的论断也就成了“与”的虚化当不晚于南北朝完成的一个有力证据。此期译经中类似的例子还有:

例17 与某甲授具足戒,某甲尼为和上竟。 (姚秦佛陀耶舍共竺佛念译《四分律》卷二八,22/758a)

例18 僧与某甲授具足戒,某甲为和尚者默然。 (《四分律》卷三五,22/815b)

例19 僧与某甲受具足戒,和上某甲者默然。(《羯磨》卷一,22/1053c)*颜洽茂、卢巧琴指出:“现收于《大正藏》第22册、编号1433的《羯磨》非曹魏译经,最早亦在西晋以后;极有可能就是刘宋元嘉之末的释昙谛在求那跋摩的《四分比丘尼羯磨》基础上,再从《昙无德律》中摘抄出“比丘羯磨”拼凑而成的。”《羯磨》语料的年代以此考定的为准。

例20 尔时诸比丘作是念,但佛与比丘授戒,我等亦得。(刘宋佛陀什共竺道生译《弥沙塞部和醯五分律》卷一六,22/111b)

例21 若上座等僧中白言:“大德僧听,此某甲欲受具足戒,某甲为和尚,僧今与某甲受具足戒。” (《弥沙塞部和醯五分律》卷一六,22/111b)

例22 若僧时到僧忍听,僧当与某甲受具足戒。(刘宋僧璩撰《十诵羯磨比丘要用》卷一,23/499b)

例17至例22中“与”的作用都是介引动作的对象,与介引对象一起构成介宾短语,位于谓语前作状语。既然“与”的虚化不晚于南北朝,那与之相关的“P与+O间+V+O直”格式的产生时代也应该可以上溯到南北朝,而不是贝罗贝先生所说的10世纪。[1]J式在明代以前,是译经中特有的格式。“见”放在动词之前可指称自己,如:

例23 生孩六月,慈父见背。(李密《陈情表》)

但如果“见”是用在双宾结构中指代自己的话,明代以前的本土文献一般采用K式(P以+O直+O间+V),如:

例24 庆远从父兄卫将军世隆尝谓庆远曰:“吾昔梦太尉以褥席见赐,吾遂亚台司,适又梦以吾褥席与汝,汝必光我公族。”(《梁书·柳庆远传》)

例25 (天尊)敕左右以玉浆一杯见赐。(宋张君房《云笈七签》卷一一六《王奉仙传》)

直到明代,J式(即O间+V+O直)才出现,如:

例26 沙僧与八戒笑道:“师兄,莫管闲事,你我不是官府。他家不肖,与我何干!且告施主,见赐一束草儿,在那厢打铺睡觉,天明走路。”(《西游记》五十六回)

例27 故人情重思投辖,明主恩深见赐环。(明吴俨《吴文肃摘稿》卷一)

故我们认为,明代以前J式是汉译佛经中特有的双宾语义表达式。K式是指“见”或“相”放在动词前指称说话人或受话人,同时又是动词给予的对象时所采用的格式(例12),又如:

例28 时长者子,长跪白言:“当奉王勅,正使大王以狗见赐,我亦当受。何况大王遗体之女?”(《贤愚经》卷二,4/357b)

例29 今我若以天宝相遗,非尔所宜,我今以一善言相赠。(《贤愚经》卷四,4/373bc)

总之,南北朝汉译佛经中给予类双宾语义表达式既有对上古、两汉已有格式的继承,也有自己的发展,如I式的出现;既有与本土相关表达式相一致处,也有显现汉译佛经特色的H式及J式。

2.南北朝汉译佛经中的夺取类双宾语义表达

夺取类双宾结构的语义框架包括夺取者、夺取物和被夺取者三个论元角色,整个结构的语义关系是夺取者从被夺取者(O间所代表的对象)那里夺取了夺取物(O直所代表的对象)。例如:

例30 第二估客即便偷他被烧之金,用兜罗绵裹。(《百喻经》卷二,4/548a)

例30中,“第二估客”是夺取者,“被烧之金”是夺取物,“他(买真金者)”是被夺取者,其语义关系是“第二估客”通过“偷”这种方式从“买真金者”那里夺得了“被烧之金”。

南北朝时期,汉译佛经中夺取类双宾语义表达类型不如给予类式样丰富,只有给予类中的A式及C式,且C式只适用于夺取类中具有借贷语义特征的词,如“借”“贷”“举”等。除这两种类型外,还有具备夺取语义特色的L式“P从+O间+V+O直”及颇具译经特色的M式“V+P于+O间+O直”,其中M式的“于”也不表实义,仅是凑字足句(原因分析见上文,不赘),如:

例31 王闻其声,问言:“何以苦恼?取汝百两,十倍与汝,意不足耶?何故苦恼?”(《百喻经》卷一,4/545c) A式

例32 彼有恩意,以牛借我。(《贤愚经》卷一一,4/428c) C式

例33 日月以满,从彼长者,索作价金。(《杂宝藏经》卷四,4/469b) L式

例34 此婆罗门,得于我眼,便当用视。(《贤愚经》卷六,4/392b) M式

与给予类双宾结构一样,夺取类双宾结构也可或直接宾语从缺,或间接宾语从缺,或直接宾语与间接宾语都从缺,各举一例,如:

例35 譬如伎儿,王前作乐,王许千钱。后从王索,王不与之。(《百喻经》卷三,4/550c)

例36 婆罗门法,夜恒宿火,偶值一夜火灭无有,走至他家,欲从乞火。(《杂宝藏经》卷一,4/451c)

例37 后往从索,言已还汝,共相诋谩。(《贤愚经》卷一一,4/428b)(按,此句据前后文可知,省略了直接宾语“牛”,间接宾语“檀腻羁”)。

要之,南北朝汉译佛经中的夺取类双宾语义表达类型尽管不如给予类多样化,但既有体现夺取语义特征的结构类型L式,又有体现译经特色的M式。

3.南北朝汉译佛经中的告知类双宾语义表达

告知类双宾结构的语义框架包括告知者、告知内容及被告知者三个题元角色,整个结构的语义关系是告知者通过言语行为把告知内容(O直所代表的内容)告诉给被告知者(O间所代表的对象)。如:

例38 (王)即告诸女,财属汝弟,吾不取也。(《贤愚经》卷五,4/382a)

例38中,“王”是告知者,“财属汝弟,吾不取也”是告知内容,“诸女”是被告知者,其语义关系是“王”通过“告”这个言语行为,将“财属汝弟,吾不取也”这个信息告诉给“诸女”。

南北朝汉译佛经中告知类双宾语义表达类型有给予类中的A、C、H、K四式,夺取类中的M式,还有独具告知类语义特征的N式“P以+O直+P向+O间+V”及O式“V1+O间+V2+O直”,其中O式中的V2倾向于用“言”字,这或许与“‘言’是中古时期表示说话义的一个主要口语词”[6]有关。如:

例39 (使者)因令白佛,所度乞儿,作比丘者,我不请之,慎勿将来。(《贤愚经》卷五,4/386b) A式

例40 (须达长者)于是具以上事,启波斯匿王,王便击鼓鸣铃。(《杂宝藏经》卷五,4/474a) C式

例41 时栴陀罗,以父王勅,而白于王。(《杂宝藏经》卷十,4/495c) H式

例42 其夫垂泣,而问妻言,“汝何所疾?以情见语。”(《贤愚经》卷四,4/375b) K式

例43 尔时世尊,告于阿难及诸弟子,一切无常,谁得常存?我为汝等,应作已作,应说已说,汝等但当懃精修集。(《贤愚经》卷六,4/387c)*宋元明本“集”录作“习”,甚是。M式

例44 (檀腻羁)即以上缘,向雉说之。(《贤愚经》卷一一,4/428b)*此句中“之”当为音节助词,无实义。同卷中与之句例相同的“(檀腻羁)即以上事,具向蛇说”(4/428c)亦可证“之”当为音节助词,无实义。N式

例45 夫勅妇言,瞿昙沙门,在此国界,若其来者,闭门莫开。(《杂宝藏经》卷八,4/485a) O式

与前两类双宾语结构表达式一样,告知类双宾语结构表达式亦可或直接宾语从缺,或间接宾语从缺,或直接宾语与间接宾语同时从缺,略举数例,如:

例46 时诸比丘,呵责沙弥:“汝大恶人!杀父杀师。”即以白佛。(《贤愚经》卷十,4/418a)

例47 伺捕得之,缚将诣王。具以前后所亡事白。(《贤愚经》卷一一,4/425c)

例48 (妻言王)今有何事?當以告示。(《贤愚经》卷一,4/356b)

要之,南北朝汉译佛经中的告知类双宾语义表达类型尽管不如给予类丰富,但其数量居于四类之首。另外,还有独具告知类语义特征的N式。

4.南北朝汉译佛经中的称谓类双宾语义表达

称谓类双宾结构的语义框架包括冠名者、被冠名者及称谓名称三个论元角色,整个结构的语义关系是冠名者把称谓名称(O直所代表的名称)给予被冠名者(O间所代表的对象)。如:

例49 此女生时,有大福德,即为立字,名之为贤。(《杂宝藏经》卷二,4/453c)

例49中,冠名者被省略,据上文可知是“大长者”,被冠名者是“其女”,称谓名称是“贤”,语义关系是大长者通过“取名”这个行为方式将贤这个名称给予了其女。

南北朝汉译佛经中称谓类双宾语义表达类型较单一,只有给予类中的A式及告知类中的O式,但与告知类O式不同的是,称谓类O式中的V2倾向于用“为”字,举例如下:

例50 (昙摩羡)复字其儿比耆陀羡那(此言胜军)。(《贤愚经》卷六,4/393c) A式

例51 (旷野鬼)手捉小儿,著佛钵中,遂名小儿为旷野手,渐渐长大,佛为说法,得阿那含道。(《杂宝藏经》卷八,4/487b) O式

三、南北朝汉译佛经中双宾语结构的使用特点

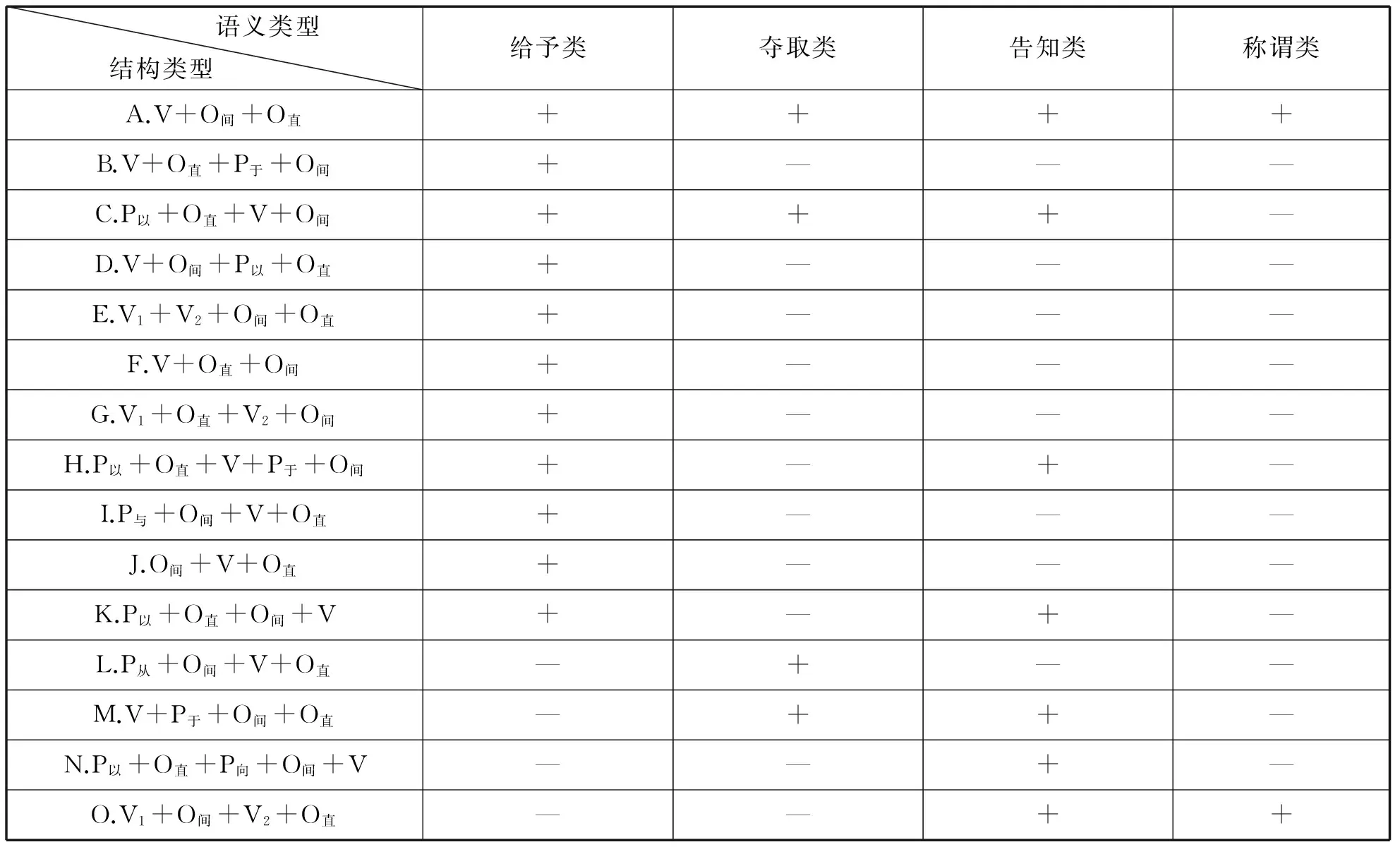

以上按照语义类型对南北朝汉译佛经中的双宾语结构使用情况作了考察,把这四种双宾语义表达类型用表1表示如下:

表1 双宾语义表达类型

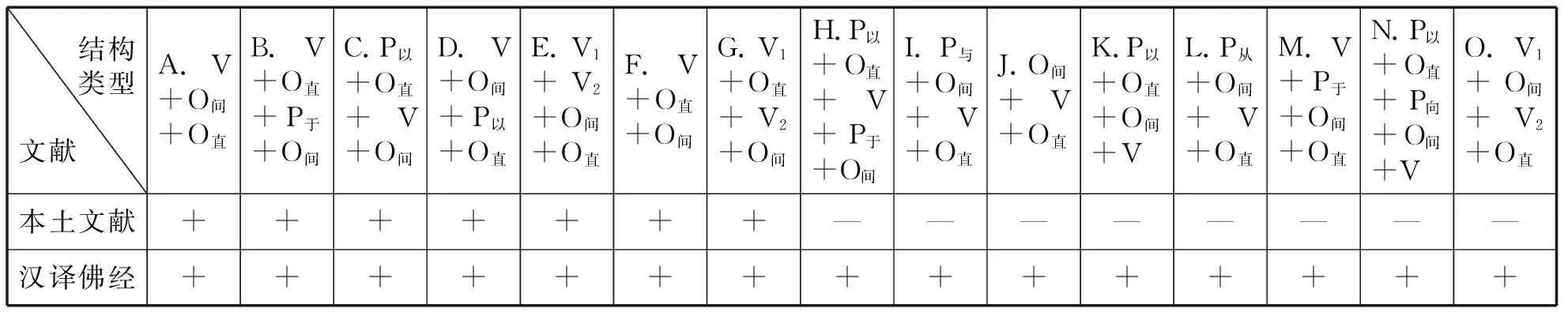

除此之外,我们还对南北朝时期本土文献中的双宾语结构与汉译佛经中的双宾语结构作了比较,其中南北朝本土文献中的双宾语结构使用情况参考了萧红的相关论述[7],详见表2。

表2 南北朝时期双宾结构使用情况

从表2中可以了解到,南北朝时期汉译佛经中双宾语结构的使用概貌,并可以得到几点认识:

第一,南北朝汉译佛经中的双宾语结构类型既有对上古、两汉相关格式的继承,也有产生于此期的新格式I式(P与+O间+V+O直),体现了汉语语法的发展。既有与本土文献相关表达式相一致处,也有显现汉译佛经特色的H式(P以+O直+V+P于+O间)、J式(O间+V+O直)及M式(V+P于+O间+O直),彰显了汉译佛经的文体特点。

第二,从类型来看,南北朝汉译佛经中的双宾语结构类型仍是给予类最丰富,有十一种之多,其次是告知类,有七种;再次是夺取类,有四种;最少的是称谓类,只有两种。不同语义特征的双宾语结构类型在数量上的巨大差异,再一次证明了汉语的双宾结构是以给予类为原型且通过引申机制而派生出来的结构系统。[8]在这个结构系统中,各个子类之间在结构类型上既表现出一致性,也显现出差异性,如独具夺取语义特征的L式及告知语义特征的N式,就有强烈的排他性。

第三,从数量来看,居于南北朝汉译佛经双宾语结构数量之首的是告知类。我们可以拿《贤愚经》来作一个个案分析,以管窥四类双宾语义表达在此期译经中使用的大致情况。《贤愚经》中共有双宾语结构九百五十例,其中告知类四百八十一例,占已知用例总数的一半强;给予类次之,三百九十八例;夺取类再次,七十例;称谓类最少,仅一例。南北朝汉译佛经中告知类双宾语义表达用例最多,这或许与佛教教义以教导众生行善向佛的内容有关。

第四,南北朝汉译佛经中的双宾语结构类型存有原典语言影响的痕迹。众所周知,《贤愚经》是昙学、威德等八人分头听会,“各书所闻”,最后结集为一部[9],受原典语言影响较小,按理来说较能反映当时汉语的特点,但该译经中仍出现了如下饶有兴趣的例子:

例52 看视医师,甘饍尽供。(《贤愚经》卷六,4/393c)

该例从语义来看,是个具有给予义特征的句子,给予者据上文可知是“昙摩羡”,给予物是“甘饍”,给予对象是“看视医师”,整个句子表达的意思是“昙摩羡”尽把“甘饍”供给“看视医师”。从句法来分析,给予对象“看视医师”置于句首是话题,“甘饍尽供”是说明。在说明部分,“供”所支配的对象“甘饍”放在了谓语“尽供”的前面,三者的语序可码化为“TOV”,这与汉语是“SVO”型语言的语序类型不一致。为什么会出现这种语序类型差异呢?我们认为,这可能是受梵语SOV语序类型影响的结果。

以上对南北朝汉译佛经中的双宾语结构所作的初步统计和分析,从一个侧面反映了双宾语结构演变的一些情况,同时也提醒我们需注意一点:即在研究双宾语结构时,要区别动词的语义特征,不可一概而论。同样是三元谓词,其语义特征不同,所能进入的句法格式也就不一样。如南北朝汉译佛经中,B式(即V+O直+P于+O间)就只能适用于给予类,L式(即P从+O间+V+O直)仅适用于夺取类,N式(即P以+O直+P向+O间+V)则只适用于告知类。因此,在论及双宾语结构式时,宜应按照动词的语义特征分别论列,否则难以揭示双宾结构系统的真实面貌。

[1] 贝罗贝.双宾语结构从汉代至唐代的历史发展[J].中国语文,1986(3):204-216.

[2] 萧红.也说中古双宾语结构的形式与发展[J].古汉语研究,1999(1):40-44.

[3] 石琳.三国佛经中的双宾句式[D].成都:四川大学,2005.

[4] 颜洽茂.佛教语言阐释——中古佛经词汇研究[M].杭州:杭州大学出版社,1997:205-212.

[5] 刘润清.西方语言学流派[M].北京:外语教学与研究出版社.1991:151.

[6] 汪维辉.汉语“说类词”的历时演变与共时分布[J].中国语文,2003(4):332.

[7] 萧红.<洛阳伽蓝记>句法研究[M].北京:中国社会科学出版社,2008:167 -182.

[8] 张伯江.现代汉语的双及物结构式[J].中国语文,1999(3):175-184.

[9] 梁僧祐.出三藏记集[M].北京:中华书局,2008:351.

(责任编辑 钟昭会)

2016-07-21

国家社科基金一般项目“古汉语心理活动概念场词汇系统演变研究”(14BYY104);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“今训汇纂(明清卷)”(12JJD740014)。

孙淑娟(1975—),女,江西泰和人,博士,副教授。研究方向:词汇与语法研究。

H109.2

A

1000-5099(2016)05-0150-06

10.15958/j.cnki.gdxbshb.2016.05.023