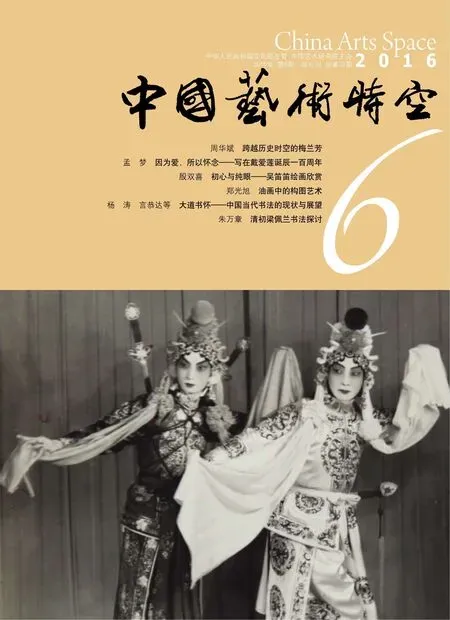

跨越历史时空的梅兰芳——重读袁英明《东瀛品梅》札记

2016-12-14中国传媒大学周华斌

中国传媒大学 / 周华斌

跨越历史时空的梅兰芳——重读袁英明《东瀛品梅》札记

中国传媒大学 / 周华斌

【内容提要】 此文是读《东瀛品梅》的札记,札记着重记述作为国际戏曲符号的梅兰芳。作为国际戏曲符号的梅兰芳始于1919年及之后赴日本的两次公演。在梅兰芳访日公演之前,西方人对中国传统戏曲原本不屑一顾,而后东西各国人士争看兰芳之戏啧啧称道,且有争聘至外国演剧之事,诚为亘古未有之奇谈。此外,两次公演之后媒体连篇累牍的报道,以及现代手段的图书出版,唱片和50年代后的影视,录音,录像,这些具有历史意义的资料,使梅兰芳及其戏曲跨越时空保留了下来。

《 东瀛品梅》 国际符号 日本公演 媒体传播

缘起

袁英明曾是上海京剧院的旦角主演。在日本十几年,通达日语。上世纪90年代,她曾获得日本早稻田大学国际关系专业硕士学位,硕士论文是《中日文化交流之考察——以戏剧文化使者梅兰芳为中心》。2005年至2009年,她就读于中国传媒大学戏剧戏曲学专业,我是她的博士论文指导教师。她有梅派京剧艺术的底蕴,又有中日两国戏剧资料的优势,大量的一手资料是国内所没有的。在她的博士论文写作阶段,我与她曾就博士论文的选题,浩如烟海的历史资料的梳理把握,结构内容等,有过不计其数的切磋。如今她是日本樱美林大学副教授,兼日本庆应大学文学系特聘教师和日本宝塚歌剧院艺术指导(民国初期梅兰芳访日曾在此演出)。

2013年,袁英明在博士论文的基础上加工润色,增加了大量日本国家级图书馆和专业图书馆的历史性图片,著书为《东瀛品梅》(北京大学出版社出版),梅葆玖先生写了序,他认为《东瀛品梅》是袁英明“长期从事京剧舞台表演实践的理论升华”,是“长期从事京剧艺术国际交流的丰硕成果”,是“对梅派京剧艺术进行深入研究的学术结晶”。

今年恰逢汤显祖、莎士比亚逝世400周年,在江西抚州“汤显祖戏剧节”的国际高层论坛上,有学者认为,汤显祖作为儒家文人,主要成就是“四梦”的案头文本,称“中国的莎士比亚”不大合适,更值得进行中西比较的戏剧家,除了七百多年前“躬践场上”的关汉卿外,便是近现代京剧表演艺术家梅兰芳了。

以此次“梅兰芳精神及传播国际学术研讨会”为契机,我重读了袁英明的《东瀛品梅》,对20世纪上半叶梅兰芳作为戏剧家跨越历史时空、跨越社会体制、跨越国际的历史,有了一些新的认识。

一、作为“国际符号”的梅兰芳

梅兰芳作为国际性的中国戏曲和中国戏剧的文化符号,应该说始于1919年访日公演。在此以前,尽管明清时期也有其他民间的戏曲剧团和戏曲演员到过日本、东南亚、美国旧金山,为侨民演出,但影响不大。《东瀛品梅》“前言”中称:“在近现代史上,梅兰芳是日文中罕见的直接用中文发音称其名的中国人物,连日本人都认为“此实罕见之事”。正是由于梅兰芳两度访日,京剧在日本深入人心。

在此段注释中,作者列举了日语中的若干近现代中国名人,如李鸿章、孙文、毛泽东、鲁迅等,其中唯有梅兰芳用的是中文写法和中国读音“Mei—Lan—Fang”,其他人物都是日语写法和日语读音。这可以在当时的日本刊物上获得印证,在当今日本学者中也可到认可。“梅兰芳”三个字代表了中国京剧,可以说是中国戏曲的符号。

至于被纳入以西方戏剧为中心的“戏剧”(drama),则另有一个过程。在梅兰芳1919年访日公演前后,西方人对中国传统戏曲原本不屑一顾。《东瀛品梅》称:

当时国内的戏剧刊物《春柳》评论说:“向来旅京东西方各国人士以看中国戏为耻。自有梅剧以来,而后东西各国人士争看兰芳之戏啧啧称道,且有争聘至外国演剧之事,诚为亘古未有之奇谈。”

同时,《东瀛品梅》在注释中对“四大名旦”及梅兰芳被列为“四大名旦之首”进行了考证,认为这是1919年梅兰芳初次访日公演之后,即20年代后期的事。30年代中叶梅兰芳到欧美公演时,国内已有了“梅、尚、程、荀四大名旦”的说法,那末,梅兰芳在国际上作为中国戏曲和中国戏剧的文化符号,应该说首先取决于1919年访日公演的成功。

二、梅兰芳出国公演首选日本

梅兰芳出国公演首选日本。

关于梅兰芳访日公演的历史背景和文化背景,《东瀛品梅》叙论了清末咸丰光绪年间日本的明治维新;叙论了中国洋务运动国门开启,知识分子留日和游学日本的热潮——包括政界的周恩来、陈独秀、李大钊、蒋介石、阎锡山;文化界的鲁迅、郭沫若、周作人、丰子恺;戏剧界的王国维、李叔同、欧阳予倩、田汉等。留日潮与日本明治时期的维新思潮直接关联,影响到中国的戊戌变法,辛亥革命和五四新文化运动,以及戏剧界新剧与旧剧的论争探索。青年时代的梅兰芳,身处在这一东西方戏剧文化激烈碰撞的历史性漩涡之中。

梅兰芳首选一衣带水、有汉文化基因的日本,与他身边的“梅迷”、“梅党”有直接关系。在“梅迷”和“梅党”中,多有日本友人和具有留日文化背景的知识分子。日本人如财阀大仓男爵(大仓喜八郎,帝国剧场会长)、文学家龙川松之助、作为“梅迷”的地质学家兼画家福地信世,作为“中国通”的记者辻听花和戏剧史家波多野乾一等。具有留日背景的知识分子如银行家冯耿光、剧作家李释仓、文人吴振修、许伯明,还包括具有留欧背景“梅党”齐如山等。由于众所周知的原因,在建国后的梅兰芳研究中,这一切被刻意回避了。作者以治史的态度,对此进行了较为详细的叙论,可填补中日文化交流史上的某些缺陷和差讹。

三、“国耻日”风波

且以《东瀛品梅》叙载的访日演出中的“国耻日”风波为例。

1919年梅兰芳首次访日公演,5月1日在东京帝国剧场拉开序幕。当时,中国政局动荡,正值5月7日“国耻日”前后。国内反帝、反日、抵制日货的爱国群众运动轰轰烈烈。5月4日北京的爱国青年学生举行了震惊全国的“五四”运动,日本的中国留学生遥相呼应,于5月7日举行了“国耻日”纪念游行。

4月下旬梅兰芳抵达东京时,中国驻日大使举办了盛大的欢迎宴会。日本内阁和总理大臣、各国公使都参加了这次宴会,并观看了梅兰芳表演的一个短剧。5月1日至5月12日,梅兰芳将在东京帝国剧场公演,正值国内的“国耻日”纪念游行,因此,梅兰芳接到了10封左右恐吓信,警告他“回国后死路一条”。这一形势给梅兰芳带来了极大的震动,他的第一反应是准备5月7日停演。但当天正好举行日本皇太子成人的“加冠”仪式,日本全国放假,票已全部售出。一旦停演,对帝国剧场的信誉和经济效益将产生很大的负面影响。帝国剧场的专务表示“舍命也要保这场演出”。为了照常演出,帝国剧场的会长大仓喜八郎提出了“艺术无国界”的观念,准备临时摘去剧场上的“日中友好”匾额,缓冲与中国的“国耻日”的矛盾。

梅兰芳访日公演签订过经济合同,属于民间商演性质。然而作为中国人,梅兰芳毕竟经历了矛盾、痛苦的心理过程,最后他同意了正常演出,事后日本的戏剧界和民众对他一度提出“停演”表示理解。

《东瀛品梅》评论认为:日本大众没有把“梅兰芳的公演看作是意识形态的砝码”, “相反,当有的官员有意强调‘中日亲善’的政治性口号时,日本观众反而感到多此一举”,“倘若不抱有意识形态的偏见,艺术是可以跨越民族、跨越地域甚至跨越历史的。”

同样站在民众的立场上,梅兰芳首次访日后四年多的1923年9月,日本发生了关东大地震,民众损失惨重。梅兰芳不但自己为日本的灾民捐款,还在中国发起了“全国艺界国际赈灾大会”,呼吁中国演艺界以义演的方式救助日本同行。救灾款共得1万余元,梅兰芳全部转交了日本方面,这是在1924年梅兰芳第二次访日公演之前的事。作者在全书“结语”中说:

当然,一旦国家利益、民族利益产生水火不容的全面冲突,艺术家必然选择服从国家和民族的根本利益。抗日战争时期梅兰芳的蓄须明志就是典型的例子。

四、新剧与旧剧论争时期的梅兰芳

“五四”时期的1917年至1918年,《新青年》杂志专门刊发了一批讨论新剧与旧剧的文章,学界称之为“新剧与旧剧的论争”,涉及新剧的探索、旧剧的改良、话剧形态的诞生等一系列问题。此次论争是中西方戏剧文化在我国发生碰撞的标志,特别是意识形态碰撞。正如上述“国耻日”风波。梅兰芳作为当时中国民众普遍关注的京剧表演艺术家,势必身处这一理论漩涡之中。

《东瀛品梅》在涉及梅兰芳访日背景的“新文化运动”和“‘五四’前后的戏剧论争”两节,概括了“新文化运动”作为文化启蒙的大背景,以及“激进派”与“保守派”的主要观点。更以鲁迅和胡适对梅兰芳的观念转变,说明戏剧理论对梅兰芳艺术的评价从形而上的感性评议转向文艺复兴的理性调整。作者称:

争论后事隔数年,文化人对此有了理性的调整,出现了某些“文化回归现象”。据鲁迅和张厚载回顾,当时排斥甚至提出废除旧剧的胡适、周作人等新文学家们没有“攻破旧剧的堡垒”,反倒转向赞成并主张“保存旧剧”。

表面上看,从事“旧剧”实践的行里人没有参与这场戏剧论争,但作为新文化思潮的信号和标志,梅兰芳确实受到了新思潮的深刻触动。《东瀛品梅》叙论说,在论争发生前的1913年,梅兰芳只有19岁,在他第一次从上海演出回京时,已感受到了上海滩上的新思潮,对艺术的时代感和艺术的社会价值有了反思,而且进行了京剧时装新戏的编演探索。如:民国三年(1914)的《孽海波澜》、民国四年(1915)的《宦海潮》、《邓霞姑》、《一缕麻》等。作者认为,这就是梅兰芳“在新文化思潮的熏染下,曾经积极投身于旧剧改革和改良的实践”。

历史事实证明,在文化积淀深厚的东方,戏剧革命并非以相对“先进”的“新剧”形态取代“旧剧”形态,必然有一个文化“改良”的过程。日本“新派剧”原是中国“新剧”的样板,但日本的“新派剧”也没有取代传统“能乐”和“歌舞伎”,而是新派剧和传统戏剧二者并行发展。

按《东瀛品梅》叙论,梅兰芳访日公演在“梅党”的策划和协助下,带去的主要是精益求精的“传统戏”和改良的“古装歌舞戏”,没有一个是尚未经过历史检验的时装戏。当然,这也考虑到了中国传统文化“走出去”和日本观众“接受”的因素。传统戏如《贵妃醉酒》、《御碑亭》、《霸王别姬》、《虹霓关》、《游龙戏凤》、《琴挑》、《游园惊梦》、《春香闹学》等,古装歌舞戏如《天女散花》、《黛玉葬花》、《嫦娥奔月》等。

据日本有关人士统计,对于日本观众而言。当时《御碑亭》和《天女散花》最受欢迎,它们一个是传统戏,一个是古装歌舞戏。《东瀛品梅》对首次访日公演中受到欢迎的剧目的票数、日本大众接受的原因、以及《御碑亭》和《天女散花》各自的艺术特色,进行了全面解读。

总之,《东瀛品梅》详细记录了梅兰芳两次访日公演的行程,其中的公演剧目包括生旦净丑各个行当,以及折子戏、中轴戏、大轴戏,包括三四十个京剧剧目。其公演地点有日本主要城市东京、大阪、神户、京都的各个剧场。公演期间同时观摩了日本歌舞伎和新派剧,并与戏剧家们进行了座谈。

因此,梅兰芳在民国前期和抗日战争前的两次访日公演,全面代表了当时的中国京剧,也说明在新剧和旧剧论争后“文艺复兴”的理性实践,以及中国传统戏剧面向国际、精益求精的高层次回归。

五、媒体传播与梅兰芳

20世纪是传统媒体走向新媒体的时代,梅兰芳生逢其时。《东瀛品梅》对梅兰芳访日公演中与日本媒体的接触多有叙论,详细记述了梅兰芳两次访日公演期间涉及媒体的相关活动。

日本明治维新之后,受西方科技影响,近现代大众媒体更新较早,包括报刊、图书出版、摄影(照片)、唱片、电影,乃至50年代后期的广播、电视和录音录像等等。

关于媒体传播,1919年首次访日公演时,日本的报刊媒体及静态图像的摄影非常活跃。该书叙论了梅兰芳“访日前”、“访日中”、“访日后”三个阶段日本的媒体策划、媒体准备、媒体报道以及媒体评论。

1924年二次访日公演,日本已有了灌录唱片和拍摄无声电影的能力,《东瀛品梅》又根据当时日本《读卖新闻》、《电影旬报》、《都新闻》的广告、媒体报道和媒体评论,叙论了梅兰芳1924年11月在日本分别拍摄中国京剧和灌录唱片的情形——其时,日本还进口和公映了上海和北京摄制的梅兰芳5个剧目的京剧无声电影。时过九十余年,这些图片和音像业已成为中国电影发展史和唱片史的重要史料。

不言而喻,梅兰芳访日公演产生的轰动效应,与活跃的媒体造势是分不开的。《东瀛品梅》称:首次访日“两个月内,报刊连篇累牍地刊登梅兰芳访日演出的广告的报道”。在媒体造势中,包括作为梅兰芳访日演出的“预备知识”,即戏剧界权威人士对中国传统戏剧的介绍和对梅兰芳的评论,也包括日本业界对自身传统戏剧的反思。

作为媒体动作,《东瀛品梅》同时也比较了中国媒体对梅兰芳访日的报道和评论。这必然涉及当时中国社会的意识形态。通过比较分析,作者认为民国初期国内的“媒体”意识比较滞后:

“除了一般性报道和转载(日本评论)外,中国报刊的正面评论很少,极少数媒体甚至带着有色眼镜,发表了与事实相悖的带有诽谤性的低俗报道”。

其时,“新剧与旧剧”的论争为时未久,对梅兰芳有所非议的观念与此不无关系。如《晨报》就有人认为:

(梅兰芳之所以受到日本人的欢迎)“与其谓为仰慕艺术,毋宁谓为仰慕颜色。换言之,即非艺的欢迎,乃色的欢迎也。除仰慕颜色冒充内行之一班假名士外,可谓无个知者”。

仁者见仁,智者见智。如今事过百年,梅兰芳访日公演所代表的传统戏曲,具有超越时空的国际性价值,业已为历史所证明。

从媒体传播和视听艺术角度看,梅兰芳以舞台表演艺术为主体,经历了报刊传播、图片传播、唱片传播、电影传播的各个阶段——包括无声电影、有声电影、彩色电影,在电影发展的各个阶段都留下了印迹。

从接受美学的角度看,不同层次的受众在什么层面关注梅兰芳,可以是研究的课题。梅兰芳天生丽质,艺术精益求精。日本观众到底欣赏梅兰芳的什么东西,经历了人云亦云的“集体无意识”,上升到了“文化自觉”层面。在《御碑亭》中,一般受众对中国传统妇女“三从四德”的品质产生共鸣;在《天女散花》的古装歌舞身上,文化界人士看到了中国古典艺术的积淀。

又可以以戏剧史学者青木正儿为例:他的老师是中国学者王国维的弟子。王国维主要关注戏曲文学,从来不看戏,对明清以来的场上戏曲不屑一顾。青木正儿受他的影响,除了昆曲以外,也不看俚俗的中国皮黄戏。然而,在日本“梅兰芳热”的促动下,青木正儿写了《梅郎和昆曲》的文章,文章中不仅承认中国戏曲的本体已由文学样式转化为业已成熟的舞台表演艺术,甚至推测振兴戏曲的重任将落在梅兰芳的身上。

至于30年代中叶梅兰芳访欧访美以后,戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基关注梅兰芳刻划人物的手势,布莱希特关注中国戏剧的“叙述体”,黄佐临关注“世界三大表体系”,则是后话。

梅兰芳逝世于1961年,当时中国有电视传播不到5年,更没有彩色电视。在媒体传播方面,梅兰芳拍摄的最后一部电影是彩色的舞台艺术记录片《梅兰芳的舞台艺术》,导演吴祖光。

从20世纪初到20世纪中叶,梅兰芳与国内外的影像媒体和电影艺术家多有接触和合作。影视媒体的艺术语言不同于舞台载体,采用的是用胶片或磁带摄录、拍摄和剪辑并重的蒙太奇式图像语言,因此在影视作品中,导演比演员更为重要——包括影视文化专题片。当今有关梅兰芳的影视专题片不得不借助于当年的照片 、唱片和国际上的电影资料。这个问题当另作别论。

29世纪末进入了多媒体时代,包括互联网和自媒体,因此媒体的传播和接受进入了个性化传播和个体化接受时代。在网络纷纭的时代文化氛围里,中国艺术研究院梅兰芳纪念馆建设好“梅兰芳网站”,理应成为联络国际的、梅兰芳音像资料最为丰富的权威性政府网站。

梅兰芳的艺术超越历史时空,“众网所归”也是众望所归。