基于工作过程的课程开发与实践应用

2016-12-14王玉娥

王玉娥

(安徽矿业职业技术学院,安徽淮北235000)

基于工作过程的课程开发与实践应用

王玉娥

(安徽矿业职业技术学院,安徽淮北235000)

以服务煤矿为主的高职院校的煤矿主题专业为适应岗位需要,借鉴其他专业教学改革的成功之处进行课程改革。以本校省级特色专业核心课程《煤矿安全技术》开发为例,采用项目教学方法,结合通风专业岗位需求,采取一调研、二提取、三转换、四设计的开发流程重构课程内容,实现工学零距离对接。

工作过程;课程开发;项目教学

在经历三次教学改革浪潮后,高职专业课程改革建立起一种新型的模式。这种新型课改模式可以为学生提供体验完整工作过程的学习机会,可以让学生实现从学习者到工作者的角色转变。但对于煤矿主体专业的课程开发,相比于一些理工类专业要更为复杂、难度更大。这是因为煤矿行业是高危行业,主要专业面对的是危险较大、安全意识要求较高、工作环境比较恶劣的职业。为达到新环境下高职教学新理念的要求,实现学生与工作岗位零距离对接,本人在对基于工作过程的课程开发理论学习的基础上,尝试煤矿专业课程的课程开发。

一、基于工作过程的课程开发理论

1.基于工作过程的课程开发理念

所谓工作过程,是在企业里为完成一件工作任务并获得工作成果而进行的一个完整的工作程序,是一个综合的、时刻处于运动状态之中但结构相对固定的系统。

基于工作过程的课程改革不是简单地把两者叠加,更不是简单地换个叫法。高职高专专业课程改革,要打破传统教学知识系统化的束缚,把知识、技能学习与学生今后的职业能力和个性发展对应起来,让学生在学校的工作过程的课程学习中完成岗位的岗前培训任务,达到上岗工作标准,为企业用工节省岗前培训时间。

2.基于工作过程的课程开发思路

课程开发采用基于工作过程系统化的模式是一种新的尝试,是通过企业调研,把握职业岗位所需要的知识、素质、能力,重构课程内容,形成课程内容设置与职业岗位能力要求对应和衔接的课程体系构建的过程,有助于知识、能力的对接,工学的结合。课程开发流程如下:

“一调研”即通过教师与技术人员结对子、学生与工人结对子的形式,了解煤矿矿井通风各岗位要求、岗位规范和岗位技能要求。坚持知识、能力、素质三位一体的原则,以工作过程为导向,通过“了解岗位要求,掌握岗位规范,熟练岗位技能,打造岗位能力”为主线组织教学,构建职业活动导向课程体系。

“二提取”即通过参与式研讨会,学校与企业共同召开研讨会,邀请一线班组长,具有丰富现场经验的高等技师等基层人员共同从职业发展历程中挑选各阶段具有代表性和挑战性的工作任务,并归纳出典型工作任务的框架。由学校选取对应专业的精英教师组成工作小组,确定和描述典型工作任务的详细内容。

“三转换”将典型子任务转化为与理论课程相对应的学习性工作任务。基于工作过程的课程开发,要注重教学过程中老师的“教”与学生的“学”“做”呼应一致。因此,在第二步中提取的典型工作任务要按照不同的工作要素进行细分,结合本校的师资力量、教学条件、实训设施、煤矿行业培养目标等,选出合适的学习型工作任务。在转换中,要确保学习性工作任务包含的知识点和技能操作对学生以后的工作岗位实用、够用、好用,保证学生在今后的职业发展中能不受知识面和技能熟悉度的限制。

“四设计”是对典型工作任务进行学校资源分析和教学过程的处理,通过对学校教学条件分析,根据教师和学生等实际情况进行教学设计的过程。在确定学习型工作任务后,设计学习情境,进行场景描述,引入细化成“小型”学习单元的教学任务。

二、基于工作过程的《煤矿安全技术》课程开发实践

笔者以安徽矿业职业技术学院特色专业之一的“矿井通风与安全”专业的《煤矿安全技术》课程为例,阐述基于工作过程的课程开发与实践。

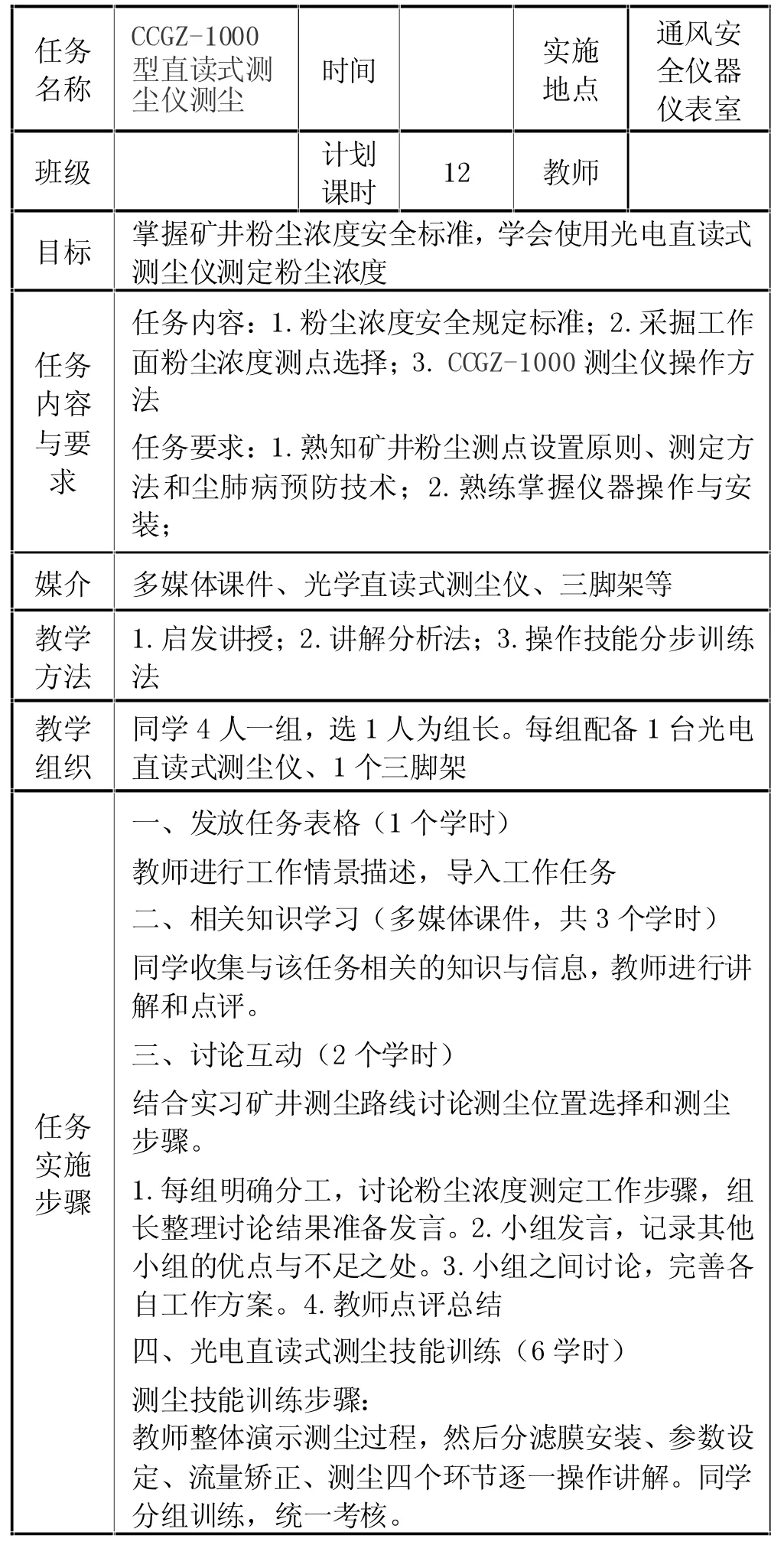

以“调研”、“提取”、“转换”、“设计”等环节提取的教学内容和序化的次序符合高等职业教育职业能力培养的目的,经过工作场景描述引入授课内容,把学生带入仿真的工作环境中,掌握真实工作岗位的知识和技能。其组织形式是以模块、任务、课题取代了章、节等传统的做法。教学内容划分为7个模块、11个项目、25项实践任务。

以煤矿瓦斯防治为例,具体学习情境、教学项目和实践任务如表1。

三、基于工作过程的课程开发和实施过程中存在的问题

在煤矿主体专业实施专业课基于工作过程的开发是首次尝试,在借鉴其他成熟专业的开发经验的基础之上,本专业课程开发形成了完整的课程体系。但在实施过程中,首次开发的课程体系显现了它的缺陷与不足之处。现分析如下:

表1 模块教学设计

(二)改革主导力量的素质与热情有待提高

企业调研、典型工作任务提取、转换、课程内容的选择、序化、学习情境设计等等工作环境需要教师来完成,但历经多次教学改革的教师对“基于工作过程”课程开发处于观望状态。害怕在这次改革浪潮之后还有新的改革浪潮,害怕自己好不容易熟悉和开发的教学情境被弃之于墙角。在这样的情况下进行的“调研”、“提取”、“转换”、“设计”工作质量不高,开发设计出来的课程可实施性不强,不能很好地达到基于工作过程课程开发改革的原始目的。

同时,场景式“学习单元”式教学方式也对授课教师提出高标准。在掌握扎实的先进的理论知识的前提下还要掌握生产一线的仪器操作技能、维修原理、生产工艺流程等现场的工作经验和岗位操作技能。煤矿行业是现代化企业,运用和投入的生产设备与日俱进,具有现场工作经验的教师也要定期到企业学习新设备、新工艺的操作流程。煤矿行业的这些特点无不增加课改教师课程内容选取和序化的工作量,也增加了老师定岗学习的任务量。

(三)课程开发教师的时间和精力不足

新的课程开发模式需要“调研”、“提取”、“转换”、“设计”。完成这些工作需要企业和学校双方共同协商和选取授课内容并进行序化,它单单依靠几个教师是完成不了的。但在课程开发的实施过程中,课改的艰巨任务往往落在几个承担课程改革任务的老师身上,这样参与课程改革的教师的工作任务非常艰巨。这就导致参与基于工作过程改革的教师面对沉重的工作压力时,用于课程开发与改革的时间、精力大大缩减。另外,参与课改的教师在投身于基于工作工程化课程改革过程中,还要完成学校派发的各种任务及每月定量课时量。学校不能有效解决参与课程改革的教师的工作量的考核标准和奖励制度,解决课改教师的后顾之忧,教师为保薪水自然会分心旁顾,导致“基于工作过程”的课程开发周期过长,不能很好落实。

(一)煤矿专业课程改革保障条件不足

近两年来,煤矿企业在我国力求清洁能源、保护环境的大趋势之下,经营效益不佳。我校与当地矿业集团联合施行的“校矿一体,工学结构,零距离对接”的办学模式在资金方面受到矿务局的投资限制。其次,在“以人为本”的理念之下,煤矿高危企业为避免承担事故责任,不愿意安排高职院校毕业实习岗位,这样导致学校每年需求的一定数量的毕业生职业教育定岗实习不能保证落实。第三,企业与学校的价值观念不同,利益呈现形式不同,导致煤矿企业对校企合作积极性不高。而我国现行的法律体系中对企业接受一定数量的实习生没有定性约束。这些因素对于煤矿专业课程基于工作过程的开发和推广实施极其不利。

[1]刘杰,张碧,郝付军.高职铁路工程技术专业“学工融合知行并进”人才培养模式的研究与实践[J].陕西教育(高教),2012(6):107-108.

[2]姜大源.工作过程导向的高职课程开发探索与实践[M].北京:高等教育出版社,2008.

[3]姜大源.职业教育学研究新论[M].北京:教育科学出版社,2007.

G718.5

A

1673-0046(2016)10-0133-02