全科医学研究热点双向聚类计量分析

2016-12-14牛玉敬胡亚平

牛玉敬,胡亚平,黎 莉

·全科医学热点研究·

全科医学研究热点双向聚类计量分析

牛玉敬,胡亚平,黎 莉

背景 双向聚类是近年来应用越来越广泛的一种数据挖掘技术,为文献管理提供了一种较为科学的分析方法。目的 采用双向聚类法分析全科医学研究热点,深入挖掘研究主题,发现存在的问题。方法 2016-03-01,以中国学术期刊

全科医学;聚类分析;热点;作者;关键词

牛玉敬,胡亚平,黎莉.全科医学研究热点双向聚类计量分析[J].中国全科医学,2016,19(36):4428-4433.[www.chinagp.net]

NIU Y J,HU Y P,LI L.Biclustering econometric analysis of research hotspots of general medicine[J].Chinese General Practice,2016,19(36):4428-4433.

1.2 双向聚类分析 利用书目信息共现挖掘系统(Bibliographic Items Co-occurrence Matrix Builder,BICOMB)2.0对所查文献的作者和关键词进行清洗和统计。根据普赖斯(Derek John de Solla Price)提出的核心生产者的“平方根定律”(即在同一主题中,半数的论文为一群高生产能力作者所撰,这一作者集合的数量上约等于全部作者总数的平方根[3]),取发文量≥7篇的作者为全科医学研究领域的高产作者。同时,取频次≥17次的关键词作为高频关键词。在BICOMB 2.0的矩阵模块中,利用高产作者和高频关键词两个字段形成词篇矩阵,最后再根据文章号等信息,整理得高产作者-高频关键词共现矩阵。将高产作者-高频关键词共现矩阵导入gCLUTO 1.0软件进行双向聚类分析并生成可视化矩阵和可视化山峰图。采用划分聚类算法中的重复二分(Repeated Bisection)算法,相似性计算采用余弦函数,聚类标准函数为I2。

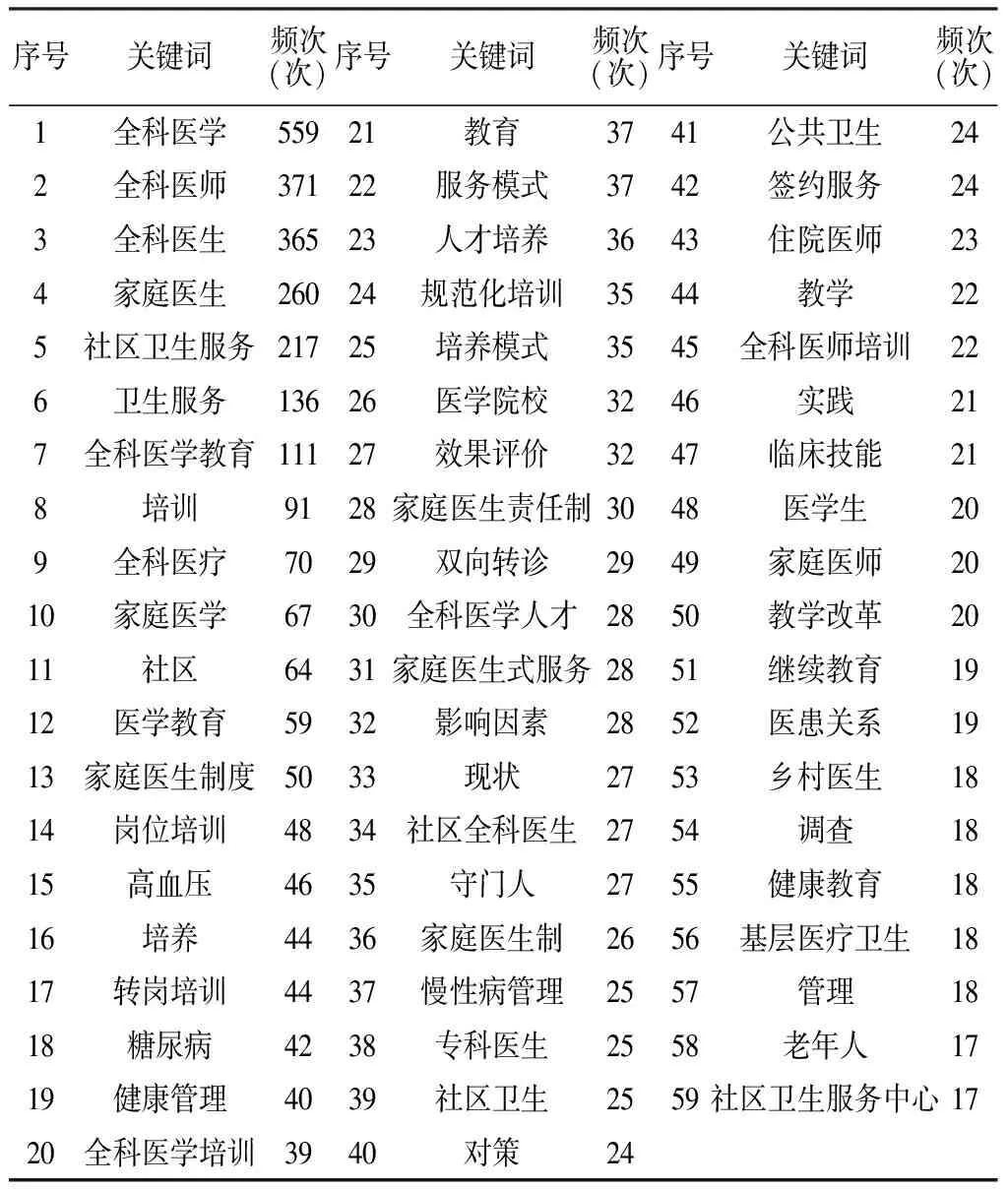

双向聚类可视化山峰图用于描述可视化类群的总体特征和相对相似性。山峰的体积与类群包含的对象数量成比例,高度与类内相似性成比例。类内相似性越高,则山峰越陡峭。山峰的颜色与类内标准差成比例,山峰分为红、黄、绿、浅蓝和深蓝五种颜色显示,只有峰顶的颜色有意义,红色代表低标准差,蓝色代表高标准差[4]。

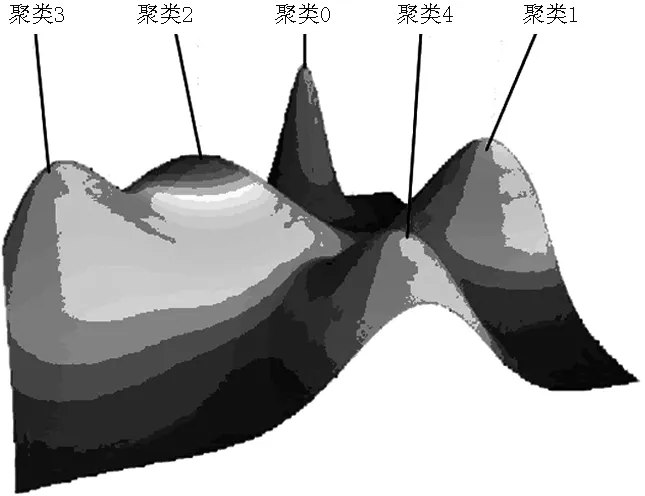

双向聚类可视化矩阵显示了高产作者和高频关键词两个维度的聚类结果。聚类图形的行聚类(左侧)表示的是对高产作者的分类,图右侧对应所代表的作者;聚类图形的列聚类(上方)表示的是对关键词的聚类,图下方对应所代表的关键词。

2 结果

2.1 检索结果 共检索到2 119条文献。对所查文献的作者和关键词进行清洗和统计,结果显示,共得作者4 075位,关键词9 155个。最终取高产作者64位(见表1),高频关键词59个(见表2)。

2.2 双向聚类分析结果 根据实际聚类效果最终选择将作者聚为5类,即聚类0~聚类4,并生成可视化山峰图(见图1,本文图1、2彩图见本刊官网www.chinagp.net电子期刊相应文章附件)和可视化矩阵(见图2)。

2.2.1 聚类0 山峰体积最小,最陡峭,峰顶颜色较浅,说明该类群作者最少,主题分布广泛,而作者的研究主题相似度最高。作者包括邵钧、李井泉和Michael Kidd。研究主题为全球家庭医学的发展。

该类群主要介绍国外家庭医学进展,包含家庭医学的研究现状(家庭医生的紧缺、全科医学不能贴合实践等)和家庭医学发展面临的挑战。其中李井泉翻译介绍了美国的“家庭医学的未来”计划,该计划关注家庭医学的未来,致力于家庭医学的长远发展,并提出10点建议以促进家庭医疗保健事业的复兴:(1)创新家庭医学模式;(2)建立有利于预防、医疗、科研等多方面的电子健康档案;(3)探索让医学生感兴趣的家庭医学教育体系;(4)重视家庭医生的继续教育和终身教育;(5)提高家庭医学学科的科学性;(6)改进医疗保健质量评估;(7)提升家庭医生的地位;(8)优化家庭医学的人员组成;(9)医疗保健需要协作;(10)培养家庭医学方面的领导人才[5-16]。该类群作者诠释了家庭医生在医疗保健体系的重要作用,不管在美国、加拿大、巴西还是澳大利亚等国家,家庭医生对全民医疗健康均具有不可替代的重要作用,并分析了当前存在的家庭医生短缺、家庭医学研究和家庭医生培养方面的诸多挑战[17-21]。

表1 全科医学研究领域高产作者

(续表1)

48MichaelKidd7世界家庭医生组织49冯学山7复旦大学公共卫生学院50卢祖洵7华中科技大学同济医学院公共卫生学院51黄婉霞7广州医科大学公共卫生学院52陈锐7首都医科大学全科医学与继续教育学院53何旖旎7中国医科大学附属第一医院54朱静芬7上海交通大学公共卫生学院55陈士福7泰山医学院医学人文研究所56刘绍杰7首都医科大学全科医学与继续教育学院57徐蕾7上海市长宁区社区卫生管理中心58蒋培余7湖州师范学院医学院59杜丽君7浙江省宁波市江东区白鹤街道社区卫生服务中心60司庆燕7泰山医学院医学人文研究所61邵钧7中国全科医学杂志社62王树山7佳木斯大学公共卫生学院63龚睿婕7上海交通大学公共卫生学院64孟毅7河南中医学院第二附属医院

表2 全科医学研究领域高频关键词

2.2.2 聚类1 山峰体积、高度和颜色居中,说明该类作者人数、作者相似性和主题广度方面同其他类群比较一般。作者包括肖峰、林伟良、杜丽君、江萍、徐蕾、张颖、张安、梁颖、杜学礼、鲍勇、卢祖洵、冯学山。研究主题包含对家庭医生的培养、家庭医生制度的研究和家庭医生式服务的经验探索。

注:聚类0为浅蓝色,聚类1为绿色,聚类2为红色,聚类3为绿色,聚类4为绿色

图1 全科医学研究领域高产作者- 高频关键词双向聚类可视化山峰图

Figure 1 Visualized peak figure of biclustering of prolific authors-high-frequency keywords in general medical research field

鲍勇、张安等采用问卷调查的方法了解了家庭医生本人对家庭医生式服务的认知[22]、社区医生对家庭医生应该具备的资质[23-24]、当前家庭医生的培训需求[25-26]和家庭医生对政策、环境的满意度[27-28]。鲍勇、杜学礼等通过调查了解目前上海市民对家庭医生制度的认知和愿望[29-30],发现了居民首选社区首诊的原因[31-32]以及社区医生对家庭医生制度的认知和愿望[33-34],并根据多年研究实践,提出家庭医生制“54321”方案:5个确定,4方付费,3方评价,双向转诊,一次性结果评价[35-36]。此外,冯学山、鲍勇等还对当前家庭医生制度实施的效果进行的指标体系的构建及实践评估,包含以家庭医生制度为基础的绩效评价指标体系[37-38],对全科医疗服务团队进行效果评价的全科医疗服务评估指标体系[39]和家庭医生岗位绩效考核指标体系[40],以促进家庭医生制度的健康发展和顺利实施。江萍等主要就上海市长宁区近几年家庭医生制发展的成效及经验进行总结和分析,包含如何进行制度设计和实施[41-42],如何推进和突破[43]以及效率评估[44]。杜丽君和林伟良主要就浙江省宁波市白鹤社区家庭医生服务的队伍建设[45]、中医药参与[46]、重点人群管理[47]、健康信息化建设[48]和绩效管理考核体系方面[49-50]进行探索和分析,为单个社区试点和推行家庭医生服务提供参考和借鉴。

2.2.3 聚类2 山峰体积最大,但最为低矮,峰顶颜色较深,说明该类作者和主题最多,主题分布最为集中,但作者之间相似度差。作者包括张勘、龚睿婕、杜雪平、梁万年、王树山、王佐卿、丁静、沈志坤、蒋培余、金光辉、周志衡、杨辉、Colette Browning、Shane Thomas、孟毅、雷毅雄、王爽、于晓松、齐殿君、何旖旎、王慧丽、杜娟、路孝琴、赵亚利、郭爱民、崔树起、王家骥、李芳健、刘小平、胡传来、何坪、刘绍杰、杨秉辉。研究主题为全科医学人才的培养,主要分为2个方面:全科医学教育和全科医生岗位培训,其中全科医学教育又划分为全科医学本科教育和全科医学住院医师规范化培训。

注:图右侧对应所代表的作者姓名,从上到下分别为邵钧、李井泉、Michael Kidd、肖峰、林伟良、杜丽君、江萍、徐蕾、张颖、张安、梁颖、杜学礼、鲍勇、卢祖洵、冯学山、张勘、龚睿婕、杜雪平、梁万年、王树山、王佐卿、丁静、沈志坤、蒋培余、金光辉、周志衡、杨辉、Colette Browning、Shane Thomas、孟毅、雷毅雄、王爽、于晓松、齐殿君、何旖旎、王慧丽、杜娟、路孝琴、赵亚利、郭爱民、崔树起、王家骥、李芳健、刘小平、胡传来、何坪、刘绍杰、杨秉辉、李曼霞、马维红、李勤、方力争、谢波、朱静芬、施榕、谢庆文、黄婉霞、王心旺、张立威、姜润生、杜兆辉、陈士福、司庆燕、陈锐;图下方对应所代表的关键词,从右到左分别为人才培养、全科医师培训、对策、社区卫生、服务模式、老年人、家庭医生制、健康管理、家庭医生、社区卫生服务、家庭医生制度、社区卫生服务中心、高血压、医患关系、慢性病管理、住院医师、双向转诊、守门人、家庭医生责任制、专科医生、培养模式、继续教育、全科医学人才、培养、卫生服务、基层医疗卫生、全科医学培训、调查、转岗培训、全科医生、社区、签约服务、管理、家庭医生式服务、家庭医学、家庭医师、医学院校、全科医疗、公共卫生、现状、全科医学教育、医学教育、全科医学、培训、效果评价、岗位培训、全科医师、教育、影响因素、规范化培训、医学生、临床技能、教学改革、教学、实践、乡村医生、健康教育、社区全科医生、糖尿病

图2 全科医学研究领域高产作者-高频关键词双向聚类可视化矩阵

Figure 2 Visualized matrix of biclustering of prolific authors-high-frequency keywords in general medical research field

于晓松、王爽、齐殿君等构建了“以病例为中心,社区为导向”的全科医学教学模式(CC教学模式)[51]和“以病例为中心,问题为基础,社区为导向”的全科医学教学模式(CPC教学模式)[52-54]的医学本科生全科医学课程教学模式,并评价其效果。何坪等在了解了重庆市城乡社区卫生服务中心全科医生需求现状的基础上,建立了能胜任社区医疗卫生工作岗位的全科医学专业人才培养方案[55];并在分析全科医师职业能力的前提下,构建了专科层次临床医学专业(全科医学方向)的课程体系[56]。路孝琴、王慧丽、赵亚利等积极探索了全科医学概论课程的不同教学模式,包含角色扮演法、开放式教学法、PBL(Problem-Based Learning)教学法、TBL(Team Based Learning)+LBL(Lecture-Based Learning)教学法、案例教学法和传统教学法等,并评价比较其效果[57-62]。王家骥、张立威等从理论教学、实验教学和社区实践教学等3个方面诠释全科医学教育的培养模式:探索病例教学法、网络式PBL教学法在全科医学概论课程中的应用,并创建了该课程的网络课程和精品课程[63-66];探讨了社区导向全科医学课程实验教学模式,并建立了全科医学课程实验教学质量模糊综合评判模型,从教学态度、教学内容、教学方法及教学效果4个方面构建了全科医学课程实验教学质量评价指标体系以评价教学质量[67-68];以广州医科大学多年的实地应用经验,探索了“多要素”合一的实习教学模式,并证明了其在推动全科医学教学的积极意义[69]。在此基础上,制定了一套全科医学教学方法和管理制度,构建了广东省全科医学教育体系[70]。

杜雪平等认为,全科医学人才的培养,首先应明确全科医师应具有的能力和全科医师的任务,以住院医师规范化培训为主体、其他多种教学模式相结合的全科医师培养模式,而前提则是建设规范化社区教学基地[71-72]。于晓松、杜改燕等则探索了与我国社区卫生服务发展相适应的、由9个培训模块构成的、以能力为本的全科医学住院医师培训实施方案[73-74]。张勘在总结上海多年全科医师培训经验的基础上,总结出“社会化管理、订单式培养”的全科医师规范化培训新模式[75-77]。何坪等建立了全科医学临床培训基地评估体系和评估标准,分析重庆市临床培训基地建设现状[78]。何旖旎等探索了全科医师规范化培训中的导师教学法,并从研究生和导师两方面为进一步规范“具有首医特色的新型全科医学‘5+3’培养模式”[79-82]。另外,沈志坤、蒋培余等以“能力本位教育”理念为指导,创建了“学校教育、医院教育、社区实践”三位一体的农村社区实用型全科医学人才[83-86]。

梁万年等对全科医学培训中心的全科医学师资培训现状、资格管理和准入要素进行研究,探讨全科医学师资资格管理、培训规范和准入标准[87-90]。王佐卿、王树山等探讨了对城市社区医生、护士和农村医生进行全科岗位培训的最佳方案,建议从实际出发,选对培训模式和坚持效果评估最关键[91-93]。李芳健等以柯氏评估模型为基础,研究构建了全科医师转岗培训效果评估体系[94-95]。

综上,无论是基础医学教育还是毕业后教育,其目的均是为了提高全科医学服务质量。杨辉等引入澳大利亚全科医学服务质量管理框架,从4个方面致力于服务质量的提高:(1)“以病人为中心”,关注患者体验和满意度;(2)提高全科医生质量:关注全科医生教育、培训、认证和持续发展;(3)提高全科医学服务质量:建立全科医学服务质量标准;(4)促进信息管理和信息技术应用[96-104]。

2.2.4 聚类3 与聚类1相比,聚类3山峰体积略小,高度略低,颜色略深,表明该类群作者人数略少、作者相似性略低,主题分布更为集中。作者包括李曼霞、马维红、李勤、方力争、谢波、朱静芬、施榕、谢庆文。研究主题为全科医师岗位培训和规范化培训。

李勤、方力争等构建了全科医师岗位培训评估指标体系、全科医学社区实践培训基地评估指标体系,并探讨了运用全科医师计算机模拟病例考试和客观结构化临床考试(OSCE)评价全科医师实践技能[105-109];在全科医师规范化培训方面,通过与美国密歇根州Genesys医学中心全科医学临床培训基地合作,建立了首个综合性医院全科门诊教学新模式,实施全科国际门诊诊疗模式,并采用整合性教学评估考核体系进行评估[110-112]。施榕、谢庆文、朱静芬等对全科医师岗位培训的远程教育及临床操作技能应用现状及实施效果进行评价[113-115];且对全科医师规范化培训中的理论培训、临床轮转进行研究分析,对规培学员和规培基地管理者和带教师资均进行培训意向了解,对下一步培训进行方向性指引[116-119]。谢波、李曼霞等对骨干全科医师的岗位培训和全科医学临床基地师资培训进行了研究,发现我国骨干全科医师培养存在理论、临床和社区分段培训等方面缺陷,培训基地和师资“力不从心”,培训计划和培训管理不完善等问题[120-122]。

2.2.5 聚类4 山峰体积与聚类3相同,山峰高度最矮,颜色居中,说明该类群作者人数与聚类3相同,作者相似性最低,主题广度介于聚类1和聚类3之间。作者包括黄婉霞、王心旺、张立威、姜润生、杜兆辉、陈士福、司庆燕、陈锐。研究主题包括家庭医生签约服务、全科医师师资培训等。

杜兆辉探索了全科医生家庭签约服务助理员模式,并进行效果评价,证明其在门诊预约、双向转诊和慢性病管理的优势,显著提高了签约服务效率、签约对象和全科医生满意度[123-125]。姜润生等对云南省全科医师师资培训、转岗培训等效果进行评价,为完善以后培训提供参考[126-128]。陈士福、司庆燕等创造性地构建了城乡社区全科医生转岗培训的“1+3”培养体系,保证了城乡社区医生转岗培训的师资[129-130]。

3 讨论

近年来,随着医疗服务模式的转变和医改的逐步深入,全科医学、全科医疗及全科医生等越来越受到广泛的关注。为了了解全科医学研究进展,把握全科医学研究热点,发现我国全科医学研究缺憾,本研究基于近10余年“全科医学”主题的研究性期刊文献,采用双向聚类算法,尽可能客观地呈现国内全科医学的研究现状。

本研究结果显示,目前我国全科医学研究主题基本可划分为5个方面,代表了国内全科医学的主流研究领域和热点主题:(1)全科医学学历教育:代表作者有首都医科大学全科医学与继续教育学院路孝琴、广州医科大学公共卫生学院王家骥等,主要探索了全科医学专业学位的教育、全科医学概论的最优教学方式等;(2)全科医学规范化培训和岗位培训:代表作者有国家卫生和计划生育委员会体制改革司梁万年、重庆医药高等专科学校何坪、浙江大学公共卫生学院/浙江省基层公共卫生人员培训中心李勤等,主要研究了全科医学师资管理、专科层次全科人才培养和全科医师岗位培训;(3)家庭医生制度基础性研究:代表作者有上海交通大学公共卫生学院鲍勇和张安等,主要探究了基层家庭医生的资质、满意度、培训需求和绩效评价等;(4)家庭医生制度深层次研究:代表作者有上海市长宁区卫生和计划生育委员会江萍、浙江省宁波市江东区白鹤街道社区卫生服务中心杜丽君和林伟良等,主要以具体实践阐明家庭医生式服务的具体实施路径及效果;(5)国际家庭医生制度的发展现状及方向:代表作者有中国全科医学杂志社邵钧和李井泉等,主要对国际家庭医学的发展进行了借鉴。这些研究主题作为当前全科(家庭)医生研究的热点,得到了当前学者的广泛关注,是促进我国家庭医生制度发展不可或缺的重要内容。

然而,通过仔细研读这些文章,也可以发现我国全科医学方面的研究仍存在着许多问题和不足。主要表现在:(1)虽然许多学者对全科医学的教学方式、培养模式和评价体系做了很多研究,但仍缺乏明晰的全科医学学历教育的目标,全科医学学历教育的未来不明朗。(2)全科医学规范化培训和岗位培训的目标均是培养合格的社区全科医生,然而我国当前缺乏全科医学方面的专家,用专科医生培养全科医生对于全科医学思维的培养无益。(3)对家庭医生的基础性研究不够深入,家庭医生服务的内涵、外延、契约服务的核心并未界定清楚,导致当前家庭医生服务流于表层,这不利于家庭医生的可持续发展。(4)对于家庭医生的深层次研究亟须加强,家庭医生制度的顶层设计和具体实施均需要严密的部署和规划,需要医疗、医保和医药等各方面的协作,上海、北京、浙江等一些试点地区实施效果较好,但较难推广。

本文的特色之处是将双向聚类方法应用于全科医学研究,相比既往研究[131-134],作者一般倾向于对全科医学的发展(历史沿革)、全科医学教育(学历或学历后)或全科医生培训(岗位培训或转岗培训)等其中某一方面进行深入解读,并没有对当前全科医学的大范围研究进行趋势把握,而本文通过可视化山峰图、可视化矩阵,直观地了解我国当前全科医学研究的高产作者和热点主题,已基本达到了本研究的预期目标。然而,虽然为计量分析,本研究在前期文献及关键词筛选、清洗和整合方面以及后期聚类方法和维度的选择方面仍存在着一定的主观性,故本研究的结果和结论需慎重推广,仍有待于进一步探索研究。

综上所述,目前国内全科医学研究领域可以划分为5个热点研究主题,分别为全球家庭医学的发展、全科医学教育、全科医生培训、家庭医生式服务和家庭医生制度研究,且研究主题越来越细化和深入,研究范围越来越广泛和全面,但在全科医学学历教育的目标、合格的全科医学师资、家庭医生制度的基础性研究和深层次研究上仍存在着诸多问题。双向聚类方法在全科医学领域的应用,使得人们能更清晰地把握全科医学领域的研究热点和不足,在当前的研究成果基础上,做出更符合现实需要、更具实际意义的研究,促进我国全科医学的顺利发展。

作者贡献:牛玉敬进行文章的构思与设计,文章的可行性分析,文献/资料收集、整理,撰写论文;牛玉敬、胡亚平进行论文的修订,英文的修订;黎莉负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。

(本文参考文献见本刊官网www.chinagp.net电子期刊相应文章附件)

Biclustering Econometric Analysis of Research Hotspots of General Medicine

NIU Yu-jing,HU Ya-ping,LI Li.

Medical Department,Luoyang Central Hospital Affiliated to Zhengzhou University,Luoyang 471009,China

LI Li,Research Center of Higher Education,Southern Medical University,Guangzhou 510515,China;E-mail:lilybox@smu.edu.cn

Background Biclustering is a more and more widely used data mining technique in recent years,and provides a more scientific analysis method for document management.Objective To analyze the research hotspots of general medicine,deepen digging the research themes and find the problems in general medical research by using biclustering method.Methods On March 1st,2016,journal literatures on general medicine were retrieved based on the data resources of China Academic Journals Full-text Database.Bibliographic Item Co-Occurrence Matrix Builder (BICOMB) 2.0 was used to filter prolific authors and high-frequency keywords,and gCLUTO 1.0 was used to conduct biclustering analysis.Results A total of 2 119

were retrieved,4 075 authors and 9 155 keywords were obtained.Eventually 64 prolific authors and 59 high-frequency keywords were obtained.According to the actual clustering effects,the authors were clustered into five categories:cluster 0 included authors Jun Shao,Jing-quan Li and Kidd Michael,and the research topic was the development of the global family medicine;cluster 1 included 12 authors such as Feng Xiao,Wei-liang Lin,Li-jun Du,etc.and research topics included the cultivation of family doctors,family doctor system research and the experience exploration of family doctor service;cluster 2 included 33 authors such as Kan Zhang,Rui-jie Gong,Xue-ping Du,etc.and research topic was the cultivation of general medical talents,which was mainly divided into two aspects:general medicine education and on-the-job training of general practitioners;cluster 3 included 8 authors such as Man-xia Li,Wei-hong Ma,Qin Li,etc.and the research topic was on-the-job training and standardization training of general practitioners;cluster 4 included 8 authors such as Wan-xia Huang,Xin-wang Wang,Li-wei Zhang,etc.and research topics included the signing service of family doctors,and general practitioners′ teacher training.Conclusion The current domestic researches fields of general medicine can be divided into five hot research topics:the development of global family medicine,general medical education,training of general practitioners,family doctor service and system research of family doctors;and the research themes are increasingly detailed and deepened,but there are still many problems in the goal of academic education of general medicine,qualified teachers in general medicine,the basic and deep level research on family doctor systems.

General practice;Cluster analysis;Hotspots;Author;Keywords

广东省卫生经济学会科学研究计划项目(2014-02-06)

471009 河南省洛阳市,郑州大学附属洛阳中心医院医务处(牛玉敬);河南科技大学第一附属医院手术室(胡亚平);南方医科大学高教中心(黎莉)

黎莉,510515 广东省广州市,南方医科大学高教中心;E-mail:lilybox@smu.edu.cn

R 4 R181.2

A

10.3969/j.issn.1007-9572.2016.36.y07

1 资料与方法

来源 本研究以中国学术期刊网络出版总库为数据来源,检索式:主题=(全科医学OR家庭医学)OR(全科医生OR全科医师)OR(家庭医生OR家庭医师)(精确检索),时间范围2005年1月—2016年2月,检索时间2016-03-01,剔除新闻报道、综述、述评及非研究性论文。

总库为数据来源,检索以全科医学为主题的期刊文献。利用书目信息共现挖掘系统(BICOMB)2.0选取高产作者和高频关键词,采用gCLUTO 1.0软件进行双向聚类分析。结果 共检索到2 119条文献。共得作者4 075位,关键词9 155个。最终取高产作者64位,高频关键词59个。根据实际聚类效果最终选择将作者聚为5类:聚类0作者包括邵钧、李井泉和Michael Kidd;研究主题为全球家庭医学的发展。聚类1作者包括肖峰、林伟良、杜丽君等12位;研究主题包含对家庭医生的培养、家庭医生制度的研究和家庭医生式服务的经验探索。聚类2作者包括张勘、龚睿婕、杜雪平等33位;研究主题为全科医学人才的培养,主要分为全科医学教育和全科医生岗位培训2个方面。聚类3作者包括李曼霞、马维红、李勤等8位;研究主题为全科医师岗位培训和规范化培训。聚类4作者包括黄婉霞、王心旺、张立威等8位;研究主题包括家庭医生签约服务、全科医师师资培训等。结论 目前国内全科医学研究领域可以划分为5个热点研究主题,分别为全球家庭医学的发展、全科医学教育、全科医生培训、家庭医生式服务和家庭医生制度研究,且研究主题越来越细化和深入,但在全科医学学历教育的目标、合格的全科医学师资、家庭医生制度的基础性研究和深层次研究上仍存在着诸多问题。

近几年来,双向聚类分析在各个领域的应用越来越广泛[1]。双向聚类是对矩阵的行与列同时进行聚类的一种数据挖掘技术,可以对聚类对象和聚类的属性同时聚类[2]。本文以全科医学研究领域中高产作者为聚类对象,以该领域发表论文的高频关键词为分类属性,运用双向聚类分析对高产作者和高频关键词同时进行聚类,并进行可视化表达。