从课程讲义到学术著作

——傅抱石《中国美术史》(上古至六朝)、《中国古代绘画概论》探究

2016-12-12万新华

万新华

(南京博物院 艺术研究所,江苏 南京 210016)

从课程讲义到学术著作

——傅抱石《中国美术史》(上古至六朝)、《中国古代绘画概论》探究

万新华

(南京博物院 艺术研究所,江苏 南京 210016)

1935年6月,傅抱石受聘中央大学讲授“中国美术史”课程,基本沿袭了朝代更替编年纪事的传统方法,编成《中国美术史》(上古至六朝)讲义。他坚持以美术为本体,注意到美术现象诸如画家、画作等和政治制度、思想文化、时代精神等相互之间的联系,运用古代典籍中大量历史的和美术的材料,分析美术史一些现象、发展的过程和运动的规律。然其译述成份较重,在傅抱石学术研究走向成熟的过程中,学习、积累的意义大于原创的意义。后来,他结合课程讲授之需经过学术酝酿,专门选择古代绘画部分不断修订,展开了深入的系统论述。1940年11月,傅抱石完成专文《中国古代绘画概论》,探讨原始社会直到秦汉的上古时期绘画史实。他改变了以往重著录、传记的话语方式,而代之一种来自美术史观和美术史识的思维型铺陈,重视对历史事实之间因果关系的探求,从丰富复杂的历史中找出普遍性的、可以反映时代特征和本质意义的典型现象,然后从这些现象的具体分析和阐述中解释古代绘画发展规律,显示了在新观念统辖下学术视野的扩展、观察角度的转换和写作方式的更新。从《中国美术史》(上古至六朝)到《中国古代绘画概论》,真实呈现出傅抱石从最初为教学努力编写的讲义到不断修订、综合利用科学新方法的专论著述的学术历程和成长轨迹,由此成为其学术逐渐走向成熟的重要见证。

傅抱石;《中国美术史》(上古至六朝);通史;讲义;课堂;《中国古代绘画概论》

《中国美术史》(上古至六朝)·通史架构

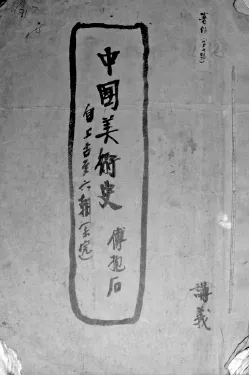

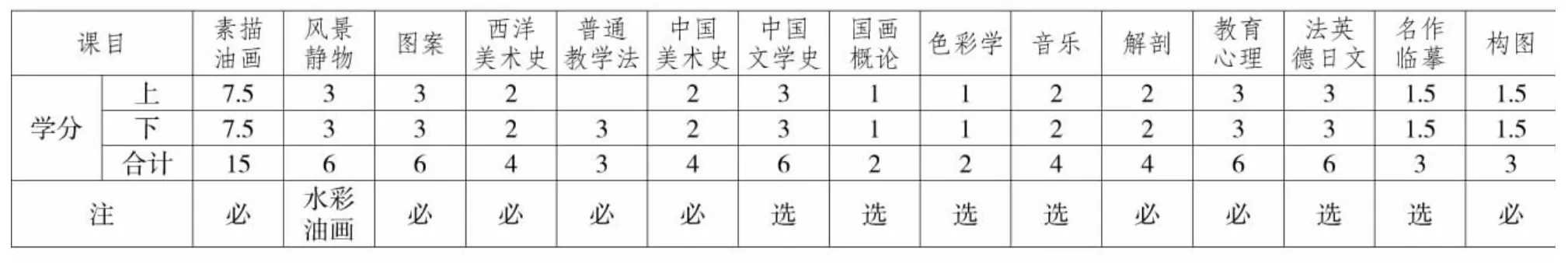

1935年6月,傅抱石因母亲病危提前回国,后经徐悲鸿推荐,受聘中央大学教育学院艺术科兼任讲师,讲授“中国美术史”课程。旋即,傅抱石因教学之需编著完成《中国美术史》(上古至六朝)教程。①1934年8月15日,傅抱石致函金原省吾透露:“晚或者明年必须返国服务‘中央大学’艺术科,此科亦有‘中国美术史’课程,晚原欲秋间编《中国美术史略》一书,便利将来教学,今先生既有此大作,则晚可先译为汉文(到十月后,即可开始翻译),出版后,明年可用稍后,中央大学教育学院油印讲义。②(图1)

为了叙述之方便,傅抱石在《中国美术史》(上古至六朝)中基本沿袭了朝代更替编年纪事的传统方法,亦如他在几乎同时完成的《中国美术年表·自叙》中所说:“曩曾矢志撰《中国美术史》一书,拟仍断代之例,为正确显豁之叙述,而各殿以遗迹遗品。窃不自量,以为此也。”叶宗镐《傅抱石年谱》,上海:上海古籍出版社,2004,第20页。②南京博物院藏有《中国美术史》(上古至六朝)讲义稿前、后油印本二册。前稿共80页,纸质较好,封面自署“著作第七号,中国美术史:自上古至六朝(未完),讲义”字样,扉页有“二十八年六月廿五日开始校读,傅抱石于重庆。七月七日晚再读校”字样,故内文有若干校批。后稿因撰写稍工整而减为74页,乃前稿文字之修订稿,另有散页内容《南北朝之绘画、书法》(残),页码标注为75-91,是为前稿的续稿,可能为1939年7月傅抱石应中央大学师范学院艺术科主任吕斯百邀请兼任中国美术史教席后所增订。此时,中央大学的中国美术史课程因抗战爆发而停课两年有余。需要补充的是,此续编部分《南北朝、隋之绘画》曾经叶宗镐校核以《六朝时代之绘画》为题收录于《傅抱石美术文集》。另需说明的是,笔者在与叶宗镐先生的交流中,他鉴于教学完整而多次推测《中国美术史》应有完整稿,但历时太久而无法查证。笔者也为《中国美术史》(上古至六朝)是否有续编之问题而困扰,并一直寻找相关线索。2012年3月20日,笔者电话请教1943年入学中央大学师范学院艺术学系的袁振藻先生当年傅抱石中国美术史教学的情况,专门咨询他当时有无下发中国美术史讲义之事。据袁先生回忆,傅抱石当年讲课时并无发放讲义,而是信手拈来,讲课十分精彩生动,学生们都喜欢听。尽管袁振藻先生年事已高,但他说话之时饱含深情,言词凿凿,十分肯定。由此,初步证实了笔者的判断,傅抱石可能没有编写《中国美术史》(唐宋元明清部分)。

图1 傅抱石《中国美术史》(上古至六朝)讲义,油印本,1935年,南京博物院藏

图2 大村西崖《中国美术史》,上海:商务印书馆,1928年

图3 关卫《西方美术东渐史》,熊得山译,上海:商务印书馆,1936年

乃一国所应有所急需者也”[1]。其分章如下:

绪论

第一章 三代之美术

第二章 秦之美术

第三章 汉之美术

第四章 三国之美术

第五章 六朝之美术

在此,傅抱石坚持以美术为本体,并注意到美术现象诸如画家、画作等和政治制度、思想文化、时代精神等相互之间的联系与影响,从一个更为广阔的文化角度对中国古代美术进行归类论述,运用古代典籍中大量历史的和美术的材料,来分析和论述美术史的一些现象、发展的过程和运动的规律。

《绪论》旨在阐释艺术的一般规律,分析亚洲两河流域、印度河流域、黄河长江流域三大艺术圈的特征,重点解说中国文化的独特性。起篇,傅抱石提出了区域文化艺术相互影响的“波纹”理论:

艺术者何,乃生于国土与国民之间者也。世界各国,其国土国民,无一偶同,故所产生之艺术亦异,惟以土地与国民之状态……若有力之艺术出自某方,自某方即有波纹向四周传播,如以石投水,所投之点即为中心而起波纹,向外波及,渐远渐薄,以至于消失。艺术亦犹是。但世界地势,不若水之平坦,障碍物甚多,于是失规律而有变化,高山险峻,沙漠垂垠,在今日交通利便,不甚困难,往昔不如是矣。艺术之波纹,遇障碍物则避之,择便利之方向而行,故在某一点上起第二波纹,或更起第三波纹,此盖物理学之原则也。二个波纹相遇,佳则波浪甚高,否则互相消杀,波高艺术则兴,消杀并至于无。甚或二波相重,另有变化,方向既易,现象亦杂,二种艺术相遇不亦犹是乎。[2]1

这个“波纹”的比喻与滕固在《中国美术小史》中讨论元明清时期为衰落期所用之“流水论”,即“文化进展的路程,正像流水一般,急湍回流,有迟有速,凡经过了一时的急进,而后此一时期,便稍迟缓”[3]有异曲同工之妙。

在傅抱石看来,这是“天然之关系”,也是他后面论述中西文化交流的楔子所在,同时也有人为的因素:“以人类之力而使艺术发生种种变化,或因战争,或因通商,自诸种动机人为的变易艺术之波动纵横混织不可究诘”[2]1。正因为艺术有如此之复杂现象,傅抱石提出了艺术史的任务:“吾人于此施以适当之解释与研究,即为艺术史之使命,亦一至有兴趣,且又至繁难之事也”[2]1。

所谓美术史,应是美术图像文本积累的历史,有着某一历史时期的社会、文化、心理等综合性的艺术感悟和创造的发展历程。一般而言,美术史作为一门独立学科,既不同于以分析评价作品艺术成就为任务的美术批评,也不同于以探讨美术的普遍规律为目标的美术理论,其性质应是研究能够体现一定历史时期美术特征的具体现象,并阐明美术发展的过

程及其规律性。可见,傅抱石论说的重点在于“变易”,言下之意,美术史的目的就是研究与解释美术发展的转折变化,着眼于美术发展的流动性,可谓“美术史”的一种重要思路。所以,傅抱石的中国美术史叙事即是遵循如此理念而进行的,意在叙述美术史变迁之迹,并突出艺术风格的承继关系。这种美术史见解,表现了他对于探讨美术历史现象的历史性质和规律性存在的关注。是以,在处理史料的搜寻和规律的发见与阐述的关系方面,傅抱石表现出清醒的觉识。

虽然,傅抱石十分强调中西文化交流的重要作用,但他仍坚持:“中国文化之性质,乃自汉民族之心理、思想出发形成一种伟大之意匠、技巧之力……汉民族之文化,具有深不可测之根底,决无模仿或继承他民族之文化之理”[2]4,并宣称:“中国艺术之根底,当出自中国之思想,非他民族所敢望”[2]4。这也成了傅抱石《中国美术史》(上古至六朝)叙述所一再强调的着力点,在各章中都有具体的表述。

第一章《三代之美术》,扼要介绍了三代的玉器、铜器工艺,重点说明了青铜器的种类、形式、名称,条分缕析,言简意赅。

第二章《秦之美术》,简略论述了秦代的建筑、雕塑、书法、青铜工艺的概况。傅抱石有云:“秦始皇帝……治世虽极短,其文化史上之意义则甚大。在周代既发达之诸种艺术,至秦均更被修饰。此豪宕英迈之始皇帝,任何事无不以伟大之心境临之,于艺术自有超越前代之概。”[2]15与第一章一样,苦于文献和遗物的严重匮乏,傅抱石只得择要述之。

第三章《汉之美术》,详细阐说了汉代建筑(宫殿、陵墓和陵墓雕塑艺术)、绘画、书法、铜器、陶器、漆器、丝织物等状况。在论述美术之前,傅抱石首先阐述了“汉朝与西方诸国之关系”和“佛教传入中国”的问题,从而说明汉代美术与外来艺术的关系,试图从美术史的远古阶段来发掘早已有之的中西方艺术交流的关系。①《中国美术史》之第二章《秦之美术》、第三章《汉之美术》经修改增订后以《论秦汉诸美术与西方之关系》为题发表于《文化建设》1936年7月号。其实,对美术史来说,异域间的文化交流是更大范围内的风格演变史的展开。伴随着考古学的日益发达,西方19世纪的艺术史学对跨地区的文化交流与比较研究倍加重视。傅抱石十分关注中外文化交流,一再强调中外文化交流对于美术史发展的作用。这里,他以大量具体的史实,如汉代建筑、陵墓、雕塑等论证了中国与罗马、希腊艺术的融合。虽然他承认这种中外文化的融合,而且还主动地论证这种融合的历史客观性,但他又强调吸收、融合外来艺术的民族自主性和民族主导性,强调外来风格经中土艺术所融合而产生的崭新的中国风格:“苟继续长时期之往来,则中国美术将蒙受极大影响。但中国美术并未希腊化,仅以西方所得之材料,化作汉民族自得之艺术”[4]。所以,他认为:“要之汉代四百年之艺术,当为继承周、秦,而益形发达,故西域之潮流,仅融合于汉族艺术大海之中,给以相当影响,而不至变易色彩”[2]20。在论述中,傅抱石将汉代美术分为三期:

自历史稽汉代艺术之迁变,似可区为三期。汉初至汉武帝时,乃继续周、秦纯汉民族艺术时代,是第一期。武帝时,博望侯张骞西域之探险大旅行通西域诸国始,至后汉明帝,可谓既成之纯汉民族艺术上,稍益西域艺术趣味,是为第二期。后汉明帝,佛教已确入中土,艺术上又渐加印度佛教艺术之趣味与样式,是为第三期。[2]19-20

在此,他从中国绘画史的角度重点强调了画像石的重要意义:

画像石之重要有四,一、为中国现存之人物画最古且最精之物;二、年代明了;三、表现汉代学者所熟知之历史及传说;四、汉代美术家,对于图案创作之能力,已知“自然的制限”。[2]24

以上两点,成为他后来《中国古代绘画概论》的论述核心。

第四章《三国之美术》,简要描述了三国的绘画、书法和铜器、染织等工艺概况,内容相当简洁,因为在傅抱石看来,“三国,自汉亡至晋之建国,约四十五年。美术迁变,除绘画及染织工艺外,乏若何重大表现”[2]35。

第五章《六朝之美术》,“依建筑、雕塑、绘画、书法、工艺,分述其详”[2]38,史料翔实,勾勒出六朝美术发展的总体面貌。首先,傅抱石改变了习惯历史学的“六朝”称谓,提出了文化视野下的“六朝”概念:

六朝,乃指建都建康(即南京)之吴、晋、宋、齐、梁、陈。而在美术史上,三国分汉,为时甚短,仅可视为汉代艺术样式之延长。西晋而后,一切

文化,渐示六朝之先驱,故除吴加隋,以晋、宋、齐、梁、陈、隋为六朝,较为合理。[2]38

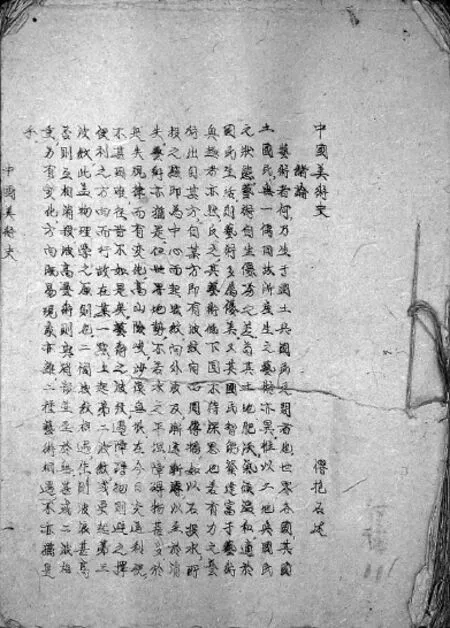

图4 傅抱石《中国美术史》(上古至六朝)讲义,油印本,1939年,南京博物院藏

傅抱石认为:“在此时期之美术,造形①编者注:“造形”,原文如此。本文对傅抱石手稿、讲义等民国时期文献的征引,均照录原文,如“原素”(第018页)、“文样”(第023页)、“云岗”(第023页)、“物像”(第026页)、“图象”(第028页)、“较详的”(第032页)等。样式固可显著独立,即内容亦无不能紬其会通。长时期杀乱相寻之社会,所产生之艺术,犹可睹周汉之胚胎,先民之轨范。虽印度、西域作风之传入,视前此特烈,而吾人证以遗迹,与其谓汉民族艺术,蒙受印度、西域之影响,毋宁谓印度、西域之作风,至是而中国化也。”[2]38所以,他在叙述时一方面关注西方文化传入对中国建筑、雕塑艺术的影响,另一方面也着眼于中国美术的本土化进程。

或许因为师从金原省吾研习中国“上代画论”研究之影响,六朝绘画成为此章的重要内容。傅抱石分晋、南北朝、隋三小节,大篇幅地叙说了画迹、画家、画学等,取材精当,编排合理,体现了美术史书写的“历史主义的谨慎态度,即让历史材料自己说话,说明和证明自己,不掺杂作者的主观判断而客观呈示出来”[5]74。而且,他关注了当时社会政教文化思想与绘画之间的相互关系:

两晋年代不息,礼教不修,自汉以来之清谈,魏晋之交因以更炽。老庄超脱之风,盛行于士大夫之间,以文采风流为宗,故绘画藉以呈特异之发达……魏晋之交,尤以晋室东迁以后,人民思想上大变化,遂渐觉绘画归依于纯粹礼教为不满足,而有所谓“寄情遣兴”之要求。于是帝王乃至一班士大夫,往往呈露摆脱束缚之色彩。[2]63

绘画经晋之卫协、戴逵、顾恺之诸家以后,一时风尚,为之丕变。此种变化,虽由在技法上各有其师承所致,然推其最大原因,实为当时代动乱之环境有以促成……士大夫处此时代所反应之艺术形态,自息息与其相因果。是以吾人研究两晋以后之绘画,固相当尊重狭义之艺术传统,而南北朝之时代性,实可谓为此种传统形成之原素。因而,北朝艺术之精神在雄壮、坚实,多表现于雕塑壁画,其末流遂不免入于粗鲁;南朝艺术之精神在秀雅、妩媚,多表现于绘画,其末流亦不免于纤弱。[2]75

隋代之任何方面——宗教、社会、文学、美术皆六朝时代之延长……各种形态甚难觅睹若何特发之异然。然就民族史论,则隋之统一,取回异族蹂躏四百年之统治权,完整汉民族之国土,自给予当时人民深巨之冲动,促成一种自觉,因而制度文物逐渐振兴,形成唐代璨灿光辉之文化。[2]86

在画迹、画家、画学的阐述方面,傅抱石仔细斟酌,选录那些更能说明绘画史变迁之迹的代表性画家、画论,解说其创新意义,以求管中窥豹,说明一个时代或某一种风格的总体特征,譬如,他论述戴逵时就重点肯定了画家在汉魏之际的身份、风格、精神之变化过程中的转捩作用:

原吾国绘画,多出自画工之手,此与既述之视绘画为政治工具有密切因缘。迨两汉而后,士大夫阶级亦稍稍染翰,至魏晋间遂益形脱离画工之区域。戴逵以高士而善书画百艺,况所作复多雅驯,后之宗炳、王微,对于文人画有独特之表现。广义论之,戴逵实中国士大夫文士辈作家最完满之代表人物,诚不胜其钦敬,但今遗迹无存,不获从作品上一究彼时所谓高士笔墨为如

何,但另一面仍可认定其所作抒写怀抱之处为多,盖中国绘画已渐深入知识阶级而成嗜好之一种。[2]65

尽管如此,傅抱石在讨论代表画家之时,也注意了整个时代的普遍面貌。在他看来,代表画家只是美术史家为了叙述方便而进行系统总结的一种策略。所以,他在论述晋代绘画时就谈到了其选择的初衷:

晋代画家,当不止卫、顾、戴、张、荀、史诸人,然诸人亦非如文字所限只与晋代有关,此点治美术史者应早明了。大凡文化上一种运动,其生发以至成长、衰老皆慢性地进展,惟叙史者为求多方面之便利,乃有断代或其他方法,不能谓晋代只某某数家,而南朝又某某数家也。兹请述卫协、顾恺之、戴逵之三人者,一以明其系统之大体,一以论各家特殊之成就,尤以顾恺之几为世界美术史学家尽力研究之对象。实际上,中国画论以顾恺之为最精最古,现存作品亦以其《女史箴图》为世界最初之真迹。故三家中,独详顾氏。[2]64

当然,傅抱石着重论述顾恺之、谢赫等人,则与他留学日本期间专攻魏晋画论特别是研读顾恺之画论的经历有关。1933年12月,日本东方文化学院京都研究所伊势专一郎发表《自顾恺之至荆浩·支那山水画史》,解释山水画的起源,着重于顾恺之与山水画的关系等问题,并通过与《女史箴图》的比较说明中国山水画的非现实性。这与金原省吾《支那上代画论研究》所论截然不同,从而引起了傅抱石的注意。1935年2月,他专门撰成读书报告《论顾恺之至荆浩之山水画史问题》提出质疑。所以,傅抱石自然十分熟悉魏晋绘画史,注重史料文献的丰富与充实,信手拈来,耗费大量笔墨文字进行论述。后来,傅抱石还以此为中心着力于魏晋以来山水画史的研究。

陈振濂的研究真实表明,20世纪初日本的中国美术史学无论学科本身还是学术业绩大约领先中国二三十年,而当时中国的美术史研究和书写深受日本的影响。“许多中国人写的中国绘画史著作,其实就是日本同类著作的翻版,还有一些著作则在很大程度上参考了日本成果,甚至是转译。”[6]203平心而论,因为是讲义性质,为了在较短时间里编就,急赶之中大量吸收日本东洋美术史研究成果,随手摭拾一些可用的材料,或借用某些思想观念,这对刚刚东瀛归来的傅抱石来说显然是情理之中的事情。

在编撰体例上,傅抱石基本承袭了日本大村西崖《东洋美术史》的格局,以时代为总纲,分述各类美术形态,建筑、雕刻、工艺、书法、绘画等一一解说,纲举目张。众所周知,出版于明治三十九年(1906年)的《东洋美术史》是最早的一部与中国美术有关的著作,内容广泛,史无前例地将原本为中国传统士大夫所不屑的瓦砖、陶瓷、漆玉、青铜、织绣等工艺品纳入美术史的范畴,视为有生命力的美术种类,使之成为美术正宗。大村西崖的美术史改变了人们认识过去的美术世界的方式,也开启了中国现代美术史学书写的新维度。自1928年由陈彬龢译商务印书馆出版后,大村西崖《中国美术史》(图2)深刻影响着中国美术史学的发展,傅抱石也是其中的受益者。

除此之外,《中国美术史》(上古至六朝)中征引的许多日本的学术成果,即有如下:

白河次郎、国府种德《支那文明史》

上野菊尔《东洋文化史》

滨田耕作《东亚考古学研究》

费诺罗沙《东亚美术史纲》

福开森《东洋美术史纲》

大村西崖《东洋美术史》

伊东忠太《东洋艺术之系统》

中村不折、小鹿青云《支那绘画史》

关卫《西域南蛮美术东渐史》(图3)

松本亦太郎《诸民族之艺术》

伊东忠太《支那建筑史》

小野玄妙《极东之三大艺术》

中村亮平《东洋美术之知识》

后藤守一《汉式镜》

……

这些当时最新的文化艺术史学经典文献都进入傅抱石的视野,并得到了敏锐的理解,吸收并化于他的文字中。诸如前述,傅抱石充分利用身居日本饱览群书之便利,灵活运用前贤之成果,从而构成讲义稿的基本叙事架构。譬如,第三章《汉之美术》,为了叙述汉代中西艺术交流融合之面目,傅抱石大量参考了关卫《西域南蛮美术东渐史》,沿用其理论观念,尤其内容的递进关系也类似于关卫所论,只是他根据

需要而做到文字的详略得当。①参阅关卫《西方美术东渐史》,熊得山,译,上海:上海书店出版社,2002年,第61-69页。《西方美术东渐史》是一部研究西方艺术传播至东亚的专著,内容包括《古代欧洲艺术之东渐》《为西方艺术东渐之路的西域》《中国中原西方艺术之传播》等十章。傅抱石所读乃日本原版关著,熊译本至1936年10月才由商务印书馆出版发行。第五章《六朝之美术》,在介绍佛教传播中国之时,直接采用了伊东忠太《支那建筑史》所采集之材料——(一)自西来中国者,(二)自中国往西方者,(三)佛寺年表——长篇累牍地列表录之,以使读者了解东西佛教交流和六朝佛寺建筑历史之概况。如此种种,如果细心研读,我们即可得出大致的印象。对此,傅抱石在与导师金原省吾的通信中对这种写作状态也略透露:

石现所担任之课,为中国美术史,每周三小时,有讲义,今授至六朝时代。下周始,即可讲先生之“六法论”矣(以《支那上代画论研究》为基础)。②傅抱石1936年4月22日致金原省吾函,见叶宗镐《傅抱石年谱》,上海:上海古籍出版社,2004年,第34页。

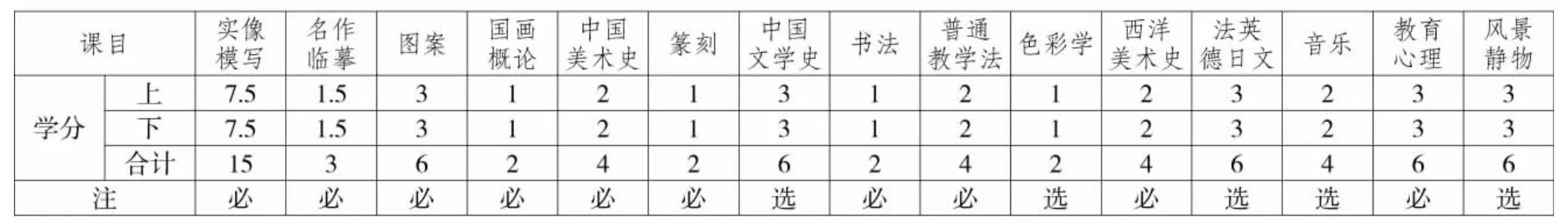

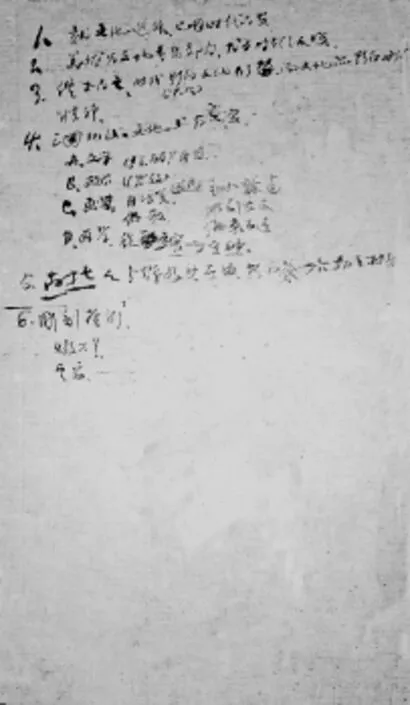

表1 二年级课程设置

表2国画组三年级课程设置

表3西画组三年级课程设置

不仅如此,傅抱石书中所引之实物证据,几乎皆为日本公私机构所藏,或为日本考古出土之物。显然,傅抱石在写作中所受日本影响痕迹随处可见。客观地说,《中国美术史》(上古至六朝)译述的成份较重,在傅抱石学术研究走向成熟的过程中,学习、积累的意义要大于原创的意义。虽然在引用材料方面参稽随手可得的日本著述,但《中国美术史》(上古至六朝)绝不是机械地模仿或转抄得来,而是傅抱石自己收集、借鉴大批文献史料并加以独立思考后的研究心得。因此,他在讲义稿封面上自得地行书“著作第七号”字样。

讲义·课堂③陈平原先生研究中国文学史课堂甚深,贡献卓著,本节内容即启发于其《作为学科的文学史》对中国文学史教学的精彩分析,若干观点也直接来自其精辟的论述。有兴趣的读者可参阅陈平原《作为学科的文学史》,北京:北京大学出版社,2011年,第26-111页、第151-223页。

前述,受聘于中央大学兼任中国美术史讲师的傅抱石在较短的时间里编写完成《中国美术史》(上古至六朝),洋洋洒洒,6万余言,进展顺利,不可不谓得益于留学日本师从金原省吾研习中国美术史之结果。新学期伊始,傅抱石讲授“中国美术史”课程,讲义由中央大学油印发给听课的学生(一年后,他兼授“国画概论”课程),开始了20余年的中国美术史教学与研究,期间因抗战爆发中断两年。1939年9月,傅抱石再次应中央大学师范学院艺术专修科之聘为兼任讲师,讲授“中国美术史”(图4)和“国画概论”。同时,他又开始讲授“书法”“篆刻”课程。1941年8月,他由“兼任讲师”升任“专任副教授”,完成了个人事业上的一个重大转折。从此,傅抱石的教学、研究、生活终获稳定。[7]

1942年2月12日,中央大学师范学院办公室报呈教育部的艺术学系学制及课程设置档案④中央大学师范学院档案,全宗号648,案卷号2317,中国第二历史档案馆藏。显示,无

论西画组,还是国画组,中国美术史均为必修课,两学年课程,安排于二、三年级,每学期2学分。这为我们简略勾勒出傅抱石在中央大学教学生活的基本面貌。(表1—表3)

图5 傅抱石《中国美术史》课时安排手稿,1页,1940年代,南京博物院藏

图6 傅抱石和徐悲鸿、陈之佛等合影于中央大学师范学院,1942年6月

根据这个学制设置,傅抱石可自行安排课程进度和考试模式。南京博物院所藏一份其手书“中国美术史”授课进程安排残稿(图5),在一定程度上可简单描绘出傅抱石当年的教学安排。如:

二年史

12月 书画同源问题

1.12 铜器

1.26 分解各类铜器

2.2 讲完铜器

三年史

12.14 六朝画家小传(王微上,下接抄)

1.11 六朝画家小传(吴道子上下接书画鉴藏,或接抄)

1.15 鉴之□□(未完,接抄唐代)

2.1 名价品第已完(须接唐代或六朝工艺书法)

3.15 唐代画(已录立本二人,接)

5.10 唐代画完(可接宋或唐工艺)

5.17 唐书家(接书家传或解书谱)

虽然傅抱石所书十分简略模糊,但仍几能判断。这是一份二年级上学期的“中国美术史”(上古至汉代)的课程日期安排简目。不言而喻,这份简单的文字,可呈现出傅抱石当年的教学大概。

在大学,每门正式课程,教员出于教学之需一般多要编写讲义,有的根据教学进程一边编写一边教学,有的则事先全部编完油印权且充当教材之用,亦如傅抱石编写《中国美术史》(上古至六朝)。一般而言,编写讲义,第一年往往比较辛苦,用心用力,以后随时少量修补,则相对容易。虽然,编写讲义为课堂教学之需,但教员如若照本宣科,学生必感乏味无趣。因此,讲义应该只是讲课之基础,当然也能方便学生自学。通常,讲课往往随意性很大,还可根据需要临场发挥,做到收放自如,这自然是最佳的理想状态。果能如此,教学相长,皆大欢喜。

傅抱石早先既有师范学校(高中)艺术科的教学经验,曾在江西省第一中学艺术科受教于傅抱石的梁邦楚(1913~1996年)忆及青年傅抱石的授课情形不无深情地说:“先生在中国绘画、书法、篆刻以及中国美术史等课程教学中,讲解清晰,旁征博引,不厌其繁,务使学生听懂,消化运用,学生都尊敬和喜爱这位年轻有学问的傅抱石老师”[8]。在学生们的记忆里,傅抱石讲课总是十分生动,循循善诱,很受欢迎。[9]所以,其大学教学自然不在话下。

对傅抱石《中国美术史》(上古至六朝)讲义,我们可以比较轻松地品鉴评析,言之凿凿,因为有其著

述文本存世。但是,他当初的中国美术史课堂则已很难清晰而准确把握,因其已经永远消失在历史深处。所以,所谓“课堂”,只能借助作为当事人的学生们之“言说”文字,才能略知一二。当然,倘若搜集、稽考并解读若干经历者的回忆,可有助于人们了解傅抱石当年鲜活的讲课场景。(图6)

图7 傅抱石“铜器之美术”讲课提纲手稿,1页,1940年代,南京博物院藏

图8 傅抱石“南北朝美术”讲课提纲手稿,1页,1940年代,南京博物院藏

1940年7月毕业于中央大学师范学院的艾中信(1915~2003年)回忆傅抱石“授课的谈锋很健,涉及的知识范围是相当广的”[10]。所谓“谈锋很健”“知识面广”,是生动的主要特征,如若木讷寡言或唯唯诺诺,讲课效果想必不佳。1946年届毕业生吴继明对傅抱石讲课也记忆犹新,同样谈到了“知识面广”:

我们的 “中国美术史”课也是傅老师担任的。他不是照本宣科,而是突出重点。由于他知识渊博,注意分析引导,讲授又生动,使我们易记易懂,连续听课三节,毫无倦意,仿佛时光瞬刻即逝。[11]

1946年入学的汪澄(1927~2012年)忆及傅抱石时则说,听他讲课“是一种享受”:

傅先生讲中国美术史,不是学究式的作繁琐的论述,而是充满了激情。他的丰富的学识和卓越的见解,使同学们大受裨益,而他那激情,更具有强烈的感染力。人们都说,听傅先生讲课,是一种享受。[12]

与汪澄同学的张圣时(1922~2006年)对傅抱石讲课也有很好的评价,称“听的人往往入神”:

傅师那时开中国美术史、篆刻、书法三门课……傅师因对中国美术史上文献极熟,重要的皆可能背出,讲时趣味极浓,令人想起柳敬亭的说书,听的人往往入神,忘掉一切。[13]

汪澄、张圣时既为同学,感受也大致相同,想来记忆绝不会有丝毫出入。诚然,“作为大学教授,‘学问’十分重要,但‘教学’同样举足轻重”[14]。在学生的心目中,傅抱石学问渊博,讲课不拘一格,所以,他们感到收获颇大。与吴继明同学的沈左尧更是妙笔生花:

先生最初在中央大学艺术系讲授中国美术史,我在重庆中大柏溪分校一年级时,有幸聆听先生从头开讲。他根本不带讲稿,对一部中国美术史烂熟于胸,如丰沛泉源,滔滔汩汩,无尽无休,道来如数家珍。他声如洪钟,语言生动活泼,使同学们听得入迷……记得先生津津乐道魏晋士大夫宽袍大袖,不修边幅,崇尚清谈之风,把“建安七子”“竹林七贤”讲得有声有色,仿佛是亲眼所见,这些都是先生画中题材。同学看他总是一身宽松长袍,戏称他为“竹林八贤”。先生讲到屈原、李白、杜甫等诗人更是眉飞色舞。[15]

如此趣味之文字,足以说明傅抱石讲课确实无比生动活泼。1942年10月入学国立艺术专科学校国画科的张光宾(1915~2016年)也曾听过其“中国美术”史课程,时傅抱石在艺专兼课并应陈之佛(1896~1962年)之邀任校长秘书。几十年后,也即值傅抱石逝世19周年之际,张光宾在一篇追忆文章中细腻地重现了傅抱石当年真实的课堂:

傅师则兼任中国绘画史、画学理论两科讲授……他每当上课时,总带两三张近作,挂在教室里,让大家欣赏。他的课向不在理论课综合大教室,总是在实习课教室里随便选一位同学的座位,坐下来一边抽香烟,一边讲解,如顾恺之的《画云台山记》这篇文章的讲解,就是带着他所画的《云台山图》,悬挂在墙上,按图解说,让这篇脱错严重的早期山水画设计图说,再次活现在大家眼前,印象深刻极了,至今还难以忘怀。[16]

讲解顾恺之《画云台山记》,是傅抱石的强项。他为之钻研数年,有着切身的研究心得,并前后创作《画云台山记图》三卷以飨观者。所以,讲起课来自然

十分拿手,挥洒自如。

以上种种,所有的当事人都不约而同地谈到了傅抱石讲授中国美术史如何之生动,可见傅抱石的中国美术史课堂的确无比精彩以致给学生留下了那么多美好的回忆。虽然,“课堂”无法完全复原,但借助这些记载,我们依然能够悬想当初傅抱石是如何站在讲台上滔滔不绝、谈笑风生的。为了完成教学任务和传授美术知识,傅抱石讲求授课方法,触类旁通,兼顾知识性与趣味性,尽最大限度做到通俗易懂。难怪,学生们在数十年之后仍有如此清晰的记忆。

由此看来,傅抱石虽有《中国美术史》油印讲义,但讲课时绝不会限于讲义,也就是吴继明所说的“不是照本宣科”,沈左尧的回忆中还为我们提供了一个重要线索,即傅抱石讲课“根本不带讲稿”。南京博物院所藏傅抱石遗稿中,即有数份相关的讲课提要,似乎能印证他讲课的某种特征。更值得一提的是,这些难得的材料与上述傅抱石手书“中国美术史”课程安排残稿一样,也被夹于《中国美术史》(上古至六朝)讲义之中。(图7—图9)

其一,“铜器之美术”讲课提纲如下:

A铜器之普遍性:重宝,与雕刻、书法、绘画之关系

B文样之研究:云文、回文、饕餮文、自然形、几何形

C分类:鼎、钟、爵形器——作为期考,下次接讲汉代之绘画,二月廿七日其二,“汉代之绘画”讲课提纲如下:

甲 石刻

A洪适考订文(胡、罗、何氏之四种重要语)

B内容之研究(史记、左传)

C技法

D样式

E与绘画之影响

乙 绘画与道家

丙 画家(工人、名流)其三,“南北朝美术”讲课提纲如下:

1.就文化进展已因时代而异

2.美术为文化重要部门,尤为时代之反映

3.仅正面之,时代影响(决定)文化形态,而文化亦影响时代精神

4.三国以后文化上有变

图9 傅抱石“三国美术史”书法讲课提纲,行书,1940年代

A文学(骈丽)(自然)

B政治(阶级)

C画鉴 自然美(道德)→山水古远

佛教→雕刻古远 佛象古远

D画学 从写实→写神

1.南北之分野及其原由、影响→六朝之特征

2.雕刻艺术(敦煌 云岗)

结合前述课程安排残稿,两者之间有着比较密切的联系。再据此比对《中国美术史》(上古至六朝),我们不难发现两者之间的若干差异。傅抱石虽基本遵循讲义稿叙说序列,但讲课之内容编排则明显有所变化,并已经在讲义基础上进行了许多生动的阐发与延伸。这样的课堂,有所依据同时又有超越,的确殊为难得。毕竟,讲课具有较大的灵活性,其关键在于如何形象且便捷地向学生传授美术史知识,能达此目的,即为奏效。

1950年代以后,已有幻灯机作为教学辅助工具,傅抱石的美术史课堂基本也是如此。1955年级南京师范学院美术系学生朱葵(1940~2014年)曾回忆:

当傅先生跨进教室时,大家的目光搜索着,发

现先生既没有带一堆书籍,也没见一叠讲稿,而是空手登上讲坛,从上衣口袋中,取出了一页日记本纸,上行写着讲课提纲……先生如数家珍,边叙边议,头头是道。有时还放幻灯,作观摩教学。[17]

尽管年代不同,但朱葵所言,正好与上述的“讲课提纲”形成了一种事实上的呼应。同为1955年级学生的丁观加(1937~)也有类似且更细致的记忆:

上绘画史课时,要到另外一个教室,那里安放了幻灯机。只见傅先生空手来到教室,走上讲台后,从上衣口袋里掏出一张小纸来,放在讲台上……傅先生一面放幻灯,一面讲课。有时,他带来一些画册与报刊、印刷品,放在幻灯机上映出来,原来这是一家反射式的幻灯机。很奇怪,平常有的同学坐不住的,而一上傅先生的课,思想很集中,很少有同学讲话,而且课间也不休息,往往讲完课了才下课。这时,傅先生连忙说:“啊呀,忘记下课了,忘记下课了。已到午饭时间了,肚子里唱空城计了吧?”其实,我们也听得入迷了,忘记让先生休息了。[18]

更让人感叹不已的是,后常侍傅抱石左右的1948年届毕业生伍霖生(1923~2008年)曾随傅抱石讲学,利用特长,记录其数次讲座或演讲,经整理成诸如《中国山水画的发展》《中国画的特点》等若干篇目,曾先后在成都、台北出版,成为研究傅抱石绘画思想的重要材料。[19]当然,这已是后话。

显而易见,“课堂”不同于“著述”,因为“课堂”具有强烈的“现场感”,每个学生都有自己不同的体会,何况即使同一个人在不一样的心境下也有不同的感受,所以,它是鲜活的、立体的。而“著述”则缺少教员的“现场发挥”,也缺少课堂上学生的“欢声笑语”,更缺少教员、学生之间的“对话”与“互动”,因而不免显得“冷冰冰”。回到所讨论的《中国美术史》(上古至六朝)讲义,尽管傅抱石在书稿中并不缺少诙谐与智慧,但“著述”需要周密的逻辑思考和严谨的表达方式,因书面文字之囿,其效果绝不可与“课堂”相提并论。在现实生活中,有人擅长写作,有人喜欢教学,像傅抱石那样既有学问又能讲课可谓难得。

《中国古代绘画概论》①据南京博物院所藏手稿显示,《中国古代绘画概论》曾改题《中国古代绘画之研究》,叶宗镐先生编辑《傅抱石美术文集》时即以后者为题。收入文集时,因时代原因未能查询其期刊发表之正文,叶宗镐先生据手稿整理而成。关于《中国古代绘画概论》之发表情况,首都师范大学中国诗歌研究中心主办的中国诗歌网《索引》刊载《中国文化研究论文索引》之《中国艺术史论文索引·绘画与书法(四十年代)》(http://www.poetry-cn.com/?action-viewview-itemid-60585)有介绍:“中国古代绘画概论 傅抱石 中苏文化13;9,10;14;1,2 1943”,知其最早连载于1943年《中苏文化》。但该条信息与其他“卷、期、(页码)、年月”之次序有异,笔者查阅《中苏文化》期刊和相关民国期刊网,至今没有搜寻到该文的记载。但笔者相信,《中国艺术史论文索引》之辑录者绝不是无的放矢,应该会有所出处。倒是傅抱石后来在自己著作的某条注释透露:详见拙作《中国古代绘画概论》——1949年9月苏联《国际文学》(中国艺术简史专号)(傅抱石《中国古代山水画史的研究》,上海:上海人民美术出版社,1960年3月,第31页)。笔者推测,《中国古代绘画概论》是应《国际文学》(中国艺术简史专号)而修订。据常任侠(1904~1996年)所云,《中国艺术简史专号》征文计划是由任职于国民政府军事委员会政治部文化工作委员会的姚蓬子(1891~1969年)1940年9月12日交予他办理的,待征齐后寄往苏联。为此,他9月21日还专门拜访陈之佛,邀其为《中国艺术简史专号》写一稿。(常任侠《战云纪事》,深圳:海天出版社,1999年,第276-277页)傅抱石是应常任侠之请而作的,其实1940年9月26日所成《中国篆刻史述略》也是应《中国艺术简史专号》之征而作。1943年5月,《中国篆刻史述略》发表于《中苏文化》第1卷第2期,当时标题即有“为应国际文学中国艺术简史之征而作”。为了体现原意,题目恢复原名。·专题

前述《中国美术史》(上古至六朝)的结构特点,并结合讲义及一些零星史料试图再现傅抱石的“中国美术史课堂”,无非想尽量生动地呈现傅抱石其人其学。

但平心而论,从学术史看,《中国美术史》(上古至六朝)的叙述,从思路到笔调,与传世的同时代著述相比,并不十分突出,一则当时傅抱石刚刚学成归国,学术功力相对有限,且学术思想也并不成熟,二则其又具有比较明显的效仿痕迹,所以缺乏足够的独创性。当然,这一切都是在所难免或情有可原的。当时的傅抱石才31岁,所以,书稿学术质量显然不如后来诸如“石涛”“顾恺之《画云台山记》”等专题研究。那是因为,美术通史的研究和撰写,需要更长时间的酝酿和积累。傅抱石以较快的速度编就《中国美术史》(上古至六朝),其学术水准和理论高度可以想象。这里,笔者毫不讳言地讨论傅抱石所写所思,也不相信“为贤者讳”“为尊者讳”的陈规老例,即在还原傅抱石学术的一个真实的历史阶段,因为这样才能更加符合一个美术史家真实的成长历程。历史研究的本质,就是“还本来面目”。笔者相信,作为一个美术史家的傅抱石必定不会反对我们“后死者”为还他本来面目而做出的努力,也会理解一个后辈学子的学术立场,因为这对傅抱石来说绝对是真实而诚挚的。

有目共睹的是,傅抱石后来的美术史著述,最为得心应手的,几乎多是断代史或专题史,其学术成果证明了他当时的学术选择和治学目标是非常正确的,同时也可反过来印证他学业完成之初学养有欠深厚的阶段性特征。先前几乎靠独立摸索式治学的傅抱石经过导师金原省吾专业学术训练后自觉地完成研究方式和研究方向的转型,改变了先前通史式的一般性著书立说,逐渐寻找研究切入点,以敏锐的学术眼光把握美术史上值得关注的疑难问题,进行深入探索,并取得了一系列重要成果。由此可见,具有强烈而自觉的学术意识,对一个美术史家来说,是至关重要的。

事实上,从1930年代后期开始,中国美术史学已完成了早期的引进工作,一般的教科书式的普及性著书立说已经不合时宜。不管从治学方法上,还是于学术价值上,当时的中国美术史学需要有深度、力度的专题性研究。对此,傅抱石也有足够清醒的认识,正如他几年后批评日本伊势专一郎称:“这位东方文化学院京都研究所的研究员,大约他在入京都研究所以前,刊行了一本《中国的绘画》,另外还有一本《西洋之绘画》,可见当初他是一位通常的研究者”[20]211。其言下之意,一般性的通史著述和专题研究是有显著区别的。

再回到先前讨论的《中国美术史》(上古至六朝),傅抱石结合课程讲授之需经过一段时间的学术酝酿,专门选择其中的古代绘画部分不断补充修订,展开了深入细致的系统论述。1940年11月8日,傅抱石完成专题论文《中国古代绘画概论》(图10),改变了之前无可避免的功力欠缺之局面。俗云“功到自然成”,这是自然而然的收获。

《中国古代绘画概论》分为六节:《中华民族文化的原始形成》《美术史上的分期问题》《中国绘画的起源问题》《殷周及其以前的绘画》《面目一新的秦代》《道家思想盛行和外来影响并发的汉代》等,主要探讨原始社会直到秦汉的上古时期绘画史实,提出了独特见解。

第一节《中华民族文化的原始形成》由《中国美术史》(上古至六朝)之《绪论》精练而来,譬如对中国文化的认识,他修正云:“关于中国文化之性质,就古代工艺美术上所表现的考察,不能不承认它的根源于汉民族之心理、思想,然后形成特殊的、伟大的、不可方物的一种意匠及技巧”[20]210。

图10 傅抱石《中国古代绘画概论》手稿,30页,1940年9月,南京博物院藏

第二节《美术史上的分期问题》,为《中国美术史》(上古至六朝)所无,是傅抱石学成回国后关于中国美术史学的新思考,也是体现傅抱石中国美术史学思想所在。下文有重点论述。

第三节《中国绘画的起源问题》,也为《中国美术史》(上古至六朝)所无,乃结合早年《中国绘画变迁史纲》所论而更为深入的重新思考。在《中国绘画变迁史纲》中,傅抱石认为:“中国绘画是经过‘文字画’的一个阶段。因为后来文字的应用,渐渐也觉不完满……自然图画的需要刻不容缓……自此‘文字画’之阶段出发,经过了不少的应用,慢慢脱去文字的蜕衣,而重新成立为有意义之行为。绘画之事既立,绘画之值较高”[21]。这里,他即沿袭着这个研究思路进行讨论,强调曰:“中国的绘画,它的产生必先于文字。虽然,世界各民族多半是如此,这种认识,我们应该强调它,尊重它,然后,对于中国绘画的起源认识才能有比较接近正确的可能”[20]215。进而,他质疑了传统史学关于绘画起源的神学史观。有趣的是,他先前在《中国绘画变迁史纲》中尽管怀疑但不否定。古

代,中国传统美术史写作往往将美术起源归结为有巢氏、伏羲、仓颉、史皇、画嫘等一系列个人的创造,《易经》《说文解字》等大多如此。当然,这仅是一种神话传说而已,不足为证,但其影响却十分深远。民国初期,一些美术史家在写作美术史时仍沿袭美术起源的神话传说,如陈师曾《中国绘画史》、秦仲文《中国绘画史》等。1930年代以来,随着中国美术史学的深入发展和考古资料的不断发现,顾颉刚(1892~1980年)疑古学派渐起,对中国史学产生了广泛影响,也启示了中国美术史家对美术起源的重新思考。他们开始汲取西方史学中的理性因素,质疑中国美术史起源的神话观念,自觉运用人类学、考古学等方面的知识,从不同角度对中国美术起源进行较为科学合理的阐释。

文字在殷的时代,既能使用“便化”的加工,且殷末的铜器上所铭刻的若干图形(此种图形,或称图腾文,或称图绘文字等),多半精整得令我们惊异,它的前身,是在什么时候,由什么样式而演进,应是一个亟待探求的大问题。至于绘画呢?从某种程度上加以广义的解释,也未始不可承认铭刻上的图形文字,和绘画有深不可测的关系。不但是铭刻,稍迟一点的西周,更有很流丽生动花纹的动物图形,见于许多铜器上。可见绘画的起源,至少是早于文字的。若据文献,要找出早于殷代有关图画的记载,并不怎样困难,像纷纭于中国画史的黄帝时的画蚩尤,虞的绘宗彝、画衣冠,夏铸九鼎、河图洛书等等,但这些记载我们不应予以相信。[20]215

这里,傅抱石否定了中国绘画起源的神话观念,更是将之置于考古资料论证层面上的解释。接着,他通过对仰韶文化彩陶、安阳小屯村殷墟甲骨及书契等出土遗物和商周铜器的考察,展开了其从“文字画”开始的中国绘画起源之论述,从而以事实证明他的判断:“中国的绘画基础是文字的扩大”[20]224。从某种程度上,这反映了傅抱石中国美术史观的变化轨迹。

第四节《殷周及其以前的绘画》以史实说话,以事实论证。首先,他认为:“绘画的萌芽,早于文字,乃伴工艺美术及人类的艺术观念而起的。从表现上论,今日可看到古代工艺上的绘画,是一种‘图案’的,即富于装饰的意味”[20]216。然后,他从工艺纹样的图画性的角度来举例论说,肯定青铜器图案的表现对后世中国绘画在利用空间方面的进展起着推进作用。最后,他视“殷周及其以前”为“中华民族美术独立发展时代”,有云:

周及其以前的绘画,我们可以约略指出的(虽然有些证据尚须研究)是从巫术的进而为政教的,从单纯的物像进而为指事的构成,这诸种的发展,自然是中华民族美术独立的发展,加之周中叶以后,学术繁荣,思想自由,知道绘画的世界是超越一切的世界,从《庄子》《韩非子》《淮南子》的对于绘画精神及技术的观念研究,也可以测知当时艺术的发展。就遗物和下一期的史实看来,这时期的艺术,气魄是雄浑的,意匠是神秘的,技术是经过相当的磨练的。[20]218

一年后,傅抱石受教育部委托编写完成《中国美术史》第一册《中华民族美术自发时代:殷周以前之美术》①关于殷周以前之美术,傅抱石著有《中华民族美术自发时代:殷周以前之美术》,是为《中国美术史》第一册即第一编。南京博物院藏有手稿,未曾出版,《傅抱石美术文集》也未予收录。本稿完成于1941年10月,首页之“卅年十月”残缺字样即为证明。从首页留有的“待续稿”残字来判断,本稿似有续稿,但目前未有发现。对照1935年所著《中国美术史》(上古至六朝),此稿是讲义稿之三代部分的扩写,内容极为充实,论述更为详尽,尤其是广泛利用众多最新的考古学资料和文献史料以论证观点。需要补充的是,据傅抱石自述,抗战时期在重庆,他和滕固曾受国民政府教育部之委托合作编写中国美术史教材,各编一册(上、下),而滕固因忙于国立艺专等行政事务无暇顾及并于1941年英年早逝,完整版的中国美术史教材最终并未完成(李松整理《最后摘的果子要成熟些——访问傅抱石笔录》,《中国画研究》总第8期,第256页)。我们从其谈话的语气中似乎能推测,傅抱石应已着手撰写该教材。考察傅抱石、滕固两人当时的学术兴趣,傅抱石关注于以顾恺之为中心的六朝美术,滕固则重视唐宋美术并于1933年出版《唐宋绘画史》。比对这个状况,两人当年接受编写教材之任务,或许以隋唐为界分上下二册,傅抱石撰写南北朝前之上册,滕固则编写唐宋以后的下册。此稿撰述于1941年,据行文内容来判断,抑或即该教育部教材中的一部分?而“续稿”是否也曾进行,今已不得而知。笔者通过对傅抱石著述的综合考察及南京博物院所藏资料来猜测,随着滕固的逝世,傅抱石也并未继续撰述续稿。以上考辨,权作参考。(图11),对绘画部分作了进一步的扩充讨论。为了探讨殷周时期及其以前绘画的发展史,他全力搜罗相关历史典籍中的材料和考古新资料,对书画同源问题进行了更加系统的阐发。其论断不是凭空的臆想,也不是主观的“整合”与“重塑”,而是以大量的历史的和美术现象的材料作为依据。

第五节《面目一新的秦代》、第六节《道家思想盛行和外来影响并发的汉代》则是《中国美术史》(上古至六朝)之第二章《秦之美术》、第三章《汉之美术》绘

画部分的扩充与深化,十分注重理论的逻辑思维,学术性强烈。傅抱石通过对秦汉美术品的描述,分析中国古代绘画的特征,试图演绎出古代绘画的发展轨迹,充分表明了他研究方法的创新与突破。

在傅抱石看来,就中西交流的角度而言,秦代是个值得重视的朝代。[20]214他批判了以公元前115年的张骞使西域为中国和西方往来标志的观点,结合王子年《拾遗记》之“烈裔骞,霄国人,善画”的记载,说明当时绘画来自西域的若干影响,并总结说:“秦的绘画……若从工艺书法乃至印章等的变化而言,是从厚重趋于简劲,从庄严渐趋活泼。它有没有感受外来的影响,虽尚没有研究,但显然是露出了它自己的面目。而且看来这种面貌,至少是周代艺术某程度的进步,汉代艺术崭新的基础”[20]220。

至于被视为“中国绘画史最初的灿烂期”[20]220的汉代,在他看来,“中国绘画的进展,开始了它的饱和状态”[20]220。这里,他仍然坚持了《中国美术史》(上古至六朝)所述以“道家思想”和“佛教影响”为中心的论述方式,其观点、结论虽与前述大同小异,但内容更为充实,阐述更为缜密。更主要的是,傅抱石对孝堂山、武氏祠等汉代画像石以及朝鲜乐浪漆器、洛阳汉墓画像砖等出土品展开图像风格分析,叙说了汉代绘画的思想、样式、技法等,描述了中国绘画特征之一的“线条”的具体运用与表现。最后,他结论云:

汉代的绘画,到了东汉,思想上,大体以道家为主;样式上,以人物为主。但在若干图案的气氛中,有的可以察出几分外来的色彩;技法上,线条的运用,已到相当娴熟的境界。对于“骨法”的初期建立,空间的控置,也都有了力量。它给予下一时代画坛的影响,是魏晋人物画的崛盛,和绘画思潮上若干关于道家的课题。[20]225

这里,受当时学术新思想的启迪,傅抱石对美术风格给予相当关注。他突破了传统文献考证的范畴,以考古知识、图像志的风格学叙述,广泛运用考古学新材料,如大量使用安阳小屯村殷墟甲骨、三代青铜器纹样、汉代画像石中的图像资料等,对中国古代绘画进行深入而细致的探究,显示了其从现代史学观念、方法上对中国美术史的重新观照。这种论述既形象又有较强的说服力,与此前的中国画史甚至与他同时代的美术史著作相比,其区别十分明显。

如果说,《中国美术史》(上古至六朝)讲义还基本属于“效仿探索”的话,那么,《中国古代绘画概论》则已进入“分析研究”的发展阶段。在这篇专论中,无论撰述方式还是思想观念,傅抱石在可资参照的基础上综合参稽最新研究成果,批判继承,形成了独特的学术视野和思维方式,其研究必定会有所发展,其学术功力的精进便在意料之中。

图11 傅抱石《中国美术史》(第一册)手稿,85页,1941年,南京博物院藏

事实上,自1940年代以后,傅抱石在自己的研究生涯中随时关注当时学术动态,学术眼光不断开阔,能综合分析美术史研究各家各派的成败得失。综合地看,傅抱石当时已经突破传统文献考证之法,开始大量使用当代考古发掘的第一手资料,还运用考古学、文化学、人类学、地理学、交通史方面的相关知识进行研究,显示出其美术史研究方法上的进步,这在当时的美术史学界无疑是新颖而独到的。

众所周知,现代考古学起源于欧洲,20世纪初传入中国,以1921年安特生(1874~1960年)主持的仰韶村发掘为田野考古的发端,中国现代考古学经历了层位学、类型学以及考古文化研究几个大的阶段,形成了具有中国特色的考古学方法论。“现代考古学的空前收获成为中国美术史学发展的重要推动力之一,持续的、大量的出土材料成为美术史扩展和深化

的主要源泉。雕塑、石窟、青铜器、彩陶、画像石与画像砖、壁画、帛画、漆绘、玉器、铜镜、陶瓷、纺织与印染、建筑艺术等等,几乎一切造型和图像材料都能够成为美术史的研究对象……由于出土文物带有很大的偶然性、片断性和非连续性,几乎每一种新认识、每一类考古新发现甚至每一次重要的单独发掘,都会导致美术史的重写。”[22]现代考古学一方面改变了人们对传统中国美术史的习惯认知,从而带来了方法论上的重新思考;另一方面也改变了当时中国美术史家叙述中国美术史的方式,客观上激发了中国美术史的发展。1937年,滕固对瑞典考古学家蒙德留斯(1843~1921年)考古学方法论进行译介,将美术考古学方法引入中国美术史学。蒙德留斯以进化论为基础,重视艺术作品的造型与装饰纹样在考古学年代分期中的重要作用。滕固希望借鉴其器物类型学方法和装饰纹样研究,以促进中国史前艺术史的研究。不仅如此,滕固还利用美术考古的方法进行美术史研究,将美术考古与美术史学有机地结合起来,为中国现代美术史学引入新方法,扩大了美术史研究的广度与深度。

对考古学的直接接触,傅抱石可能启发于郭沫若。1933年春天,傅抱石结识了正流亡于日本东京从事中国古代史和甲骨金文研究的郭沫若,遂成莫逆之交,亦师亦友。1929年,郭沫若通过考古学家滨田耕作翻译、德国考古学家米海里斯(A.Michaelis)著《美术考古一世纪》,对现代美术考古学有了初步的了解。此著以美术的视角展示了考古学,又以考古学的方法诠解了美术,授予人们丰富而有机的美术与学术上的知识。后来,郭沫若还将此日译本转译成中文交上海乐群书店出版,在国内大受欢迎。傅抱石与郭沫若的交往中,对于美术考古和美术史的探讨,经常成为他们学术交流的话题。因此,美术考古学的知识对傅抱石的影响十分显著。①譬如,傅抱石《中国美术史》自叙云:“曩曾矢志撰《中国美术史》一书,拟仍断代之例,为正确显豁之叙述,而各殿以遗迹遗品。窃不自量,以为此乃一国所应有所急需者也。旅日本后,二三年来,不断向斯途寻求材料,搜观遗作,所遇辄记之,居常与彼邦治东洋美术诸硕彦研究,咸以中国美术史料,舛误脱讹,不可究诘,上代遗品,又不集中,欲加系统之整理,恐不可能。又尝与郭石沱先生道鄙意,亦重荷奖勖。”傅抱石《中国美术年表·自叙》,上海:商务印书馆,1937年。而且,作为一名睿智的美术史家,傅抱石很快熟悉了这种研究方法,开始尝试运用于自己的学术研究中。1935年3月,他撰写《中华民族美术之展望与建设》,初步涉足了考古学方面的知识,大量参考了日人的最新研究成果和中国最新的考古成果以论证中国美术的历史演变,反映出其学术敏锐感和对材料的驾驭能力。

后来,随着研究的不断深入,傅抱石总是随时关注并自觉运用考古学新资料,以求有的放矢之效果。因为讨论上古至汉代的美术,《中国古代绘画概论》以大量引用考古资料为主要特色之一。譬如在解释绘画起源时,傅抱石突破了《中国绘画变迁史纲》囿于文献论证的局限,采用了《甘肃考古记》所记的甘肃镇原出土两足鸡形、四足犬形、被衣服的人形、日轮形等陶器图案,《安阳发掘报告》第7期所记安阳小屯出土的骨版画,张凤(1887~1966年)《图象文字名读例》所记上海中国通艺馆藏断骨版人形漆画和绿色角尖上黑色两巳相背之图像等考古学材料作为论述的中心,从而证明中国绘画在殷商之前的存在。所以,他根据殷墟遗物存有文字、图画并在一面的骨版,在同时期的另一专论中宣称:“文字的原始状态,自离不了图像,而绘画的产生是必先于文字的”[23]。至于汉代,他运用考古学方法对所见画像石的题材、造型、样式、风格加以详细分析,勾勒出中国绘画的早期发展进程。当然,傅抱石对古代文物的考察主要集中于商周、秦汉时期,借对出土的商周甲骨文、陶器和铜器、汉代画像砖、武梁祠石刻、朝鲜出土汉代铜器的考察,注重器物装饰纹样的研究,分析其风格渊源,明确在美术史变迁中的地位。应该说,严密而系统的论证和精细而流畅的叙述是《中国古代绘画概论》的主要特点,足以反映出傅抱石广阔的学识。

就中国美术史研究方法论而言,《中国古代绘画概论》具有相当的典范意义。与《中国美术史》(上古至六朝)相比,《中国古代绘画概论》突破了原先平铺直叙的历史描述,改变了以往重著录、传记的话语方式,而代之一种来自美术史观和美术史识的思维型铺陈,重视对历史事实之间因果关系的探求,从丰富复杂的历史中找出普遍性的、可以反映时代特征和本质意义的典型现象,然后从这些现象的具体分析和阐述中解释古代绘画发展规律,显示了傅抱石在新观念统辖下而来的学术视野的扩展、观察角度的转换和写作方式的更新。可见,傅抱石一再强调绘画风格的迁变之迹,探寻绘画本体的历史,以理论架构,以实例论证,乃是美术史研究的基本方向。

当然,《中国美术史》(上古至六朝)作为底稿,为《中国古代绘画概论》的完成奠定了根本的基础。《中国古代绘画概论》抽取《中国美术史》(上古至六朝)绘画部分作为讨论的中心,但无论是内容,还是体例,抑或是方法,都明显超越了前者很多。所以说,从《中国美术史》(上古至六朝)到《中国古代绘画概论》,是傅抱石美术史研究方法的一次大转变,也是他美术史研究的一次质的飞跃。

从《中国美术史》(上古至六朝)到《中国古代绘画概论》,真实地呈现出傅抱石从最初为教学努力编写的讲义到不断修订、综合利用科学新方法的专论著述的学术历程和成长轨迹,由此成为傅抱石学术逐渐走向成熟的重要见证。

美术史分期

在《中国古代绘画概论》中,尤值得一书的是第二节《美术史上的分期问题》。这里,傅抱石综合考察、比较中外学者有关成果,就美术史上的分期问题做了深入的阐释与探讨,具有相当的学术思辨性,体现了其日益成熟的美术史观。通常,美术史的研究,首先受限于美术史家的美术史意识及其所选用的理论模式。因此,美术史观念的调整或更新,决定着中国美术史构建的基本面貌。这里,傅抱石所呈现的美术史观念的变迁决定着其所治美术史理论成果的基本格局。

在美术史的书写中,历史分期是一个困难复杂的问题。从20世纪早期开始,新的美术史观最显著地体现于对美术史的分期上。

中国美术历史悠久,从原始社会的萌芽状态到自觉的美术,从简单形态的美术到繁复形态的美术,其间不仅发生美术观念和理论的变革,而且产生美术作品的种类与样式的丰富和兴衰,经历了题材、形式、风格的漫长演变之路。所谓美术史就是无数美术现象在时间序列上的排列,不仅是美术现象之间的时间次序关系,而且是美术现象内在的因果逻辑关系。更重要的是,美术史上的诸种美术活动都是一个历时性过程,每一画家的产生、成长,每一作品的孕育、生产与流传,每一风格、流派的兴起、发展与衰亡,无不都是渐进的、缓慢的。这使得历时性美术活动呈现出一定的阶段性特征,从而形成美术史的分期问题。

尽管,中国美术史的研究自古有之,但是,美术史分期的自觉则是近现代以来才开始出现的。美术史分期是现代形态的美术史书写不可能回避而必先解决的问题,其主要包括美术发展的起讫时间与美术形态及其特质的流变两个方面,后者决定前者,是美术史分期的基础。当然,美术史分期本身是美术史叙事的一部分,如果没有美术史的建构,就无所谓分期,有的只是美术本身。所以,美术史分期是研究、把握美术现象的一种方式。

诚然,美术史分期应该反映美术本身的发展,但是,美术发展既有美术本身内在的原因,也受到社会政治、经济和文化等其他外部因素的影响,也就是说,决定美术发展变化的因素是复杂的。一般而言,美术史分期无须以单一因素作为参照,而应综合择取影响美术活动的诸种因素作为分期的参照,诸如社会史的发展、美术观念的变革、美术风格的流变等。社会史作为参照主要以美术活动与“世界”的联系为基础;美术观念的变革作为参照主要以美术活动与“画家”“观众”的联系为基础;风格的流变作为参照主要以美术活动与“作品”的联系为基础。总之,无论如何分期,美术史书写必须尊重历史,将最为突出表现某一历史时期的各类美术现象包容其中。[24]

毋庸置疑,不同的研究视角,就有不同的美术史分期。一种美术史分期的方式代表了一种美术史家的美术史观念,不仅反映于美术史材料的组织上,而且亦反映于美术史家的研究方法上。所以,美术史分期的自觉,是以科学的历史观进行美术史研究为重要标志。“美术史学者与历史学者相仿,受到特定的历史哲学的影响。他们对历史的一般分期、历史分期的性质以及历史变迁的理解直接或间接地制约与影响着他们对美术史现象特别是美术作品的归类与阐释……尤要强调的是,在分期问题上美术史学所面对的现象比一般历史学的研究或许更为错综迷离……美术史在关注政治和社会的历史的同时,还须留意文化史、美学史以及艺术运动本身的历程。为了使这些方方面面各得其所,美术史学者就要利用更多的分期途径和分期概念,否则,美术史本身的特殊阶段性就无以充分地揭示出来。”[25]

因此,合理的美术史分期,是多重因素综合的架构体系,需以美术为本体,也要兼顾社会、政治、经济、文化、思想、美学等综合因素,它不仅要审视美术自身发展的过程,而且要将美术与社会、思想、文化

的发展作整体的观照,达到宏观考察与微观研究有机结合。它应能最清晰地呈现出美术史发展的阶段性,能最大限度地凸现美术发展的规律,并有效地展现和解释不同时期美术在观念、题材、样式、技法、风格上显现出的统一性。

以中国美术史为对象,进行分期研究,最初来自于异国学者。1887年,法国巴辽洛(M.Paleologue)在《中国美术》(L’Art Chinois)中率先对中国美术史进行了分期尝试:

(1)自绘画起源至佛教输入时代。

(2)自佛教输入时代至晚唐。

(3)自晚唐至宋初。

(4)宋代,960~1279年。

(5)元代,1280~1367年。

(6)明代,1368~1643年。

(7)清代,1644~1911年。[20]211这一直被视为西方学者关于中国美术史分期问题之肇始。1896年,德国希尔德(Hirth)在《中国艺术上的外来影响》中将中国美术史分为:

(1)自邃古至公元前115年,是不受外来影响的独自发展时代。

(2)自公元前115年至公元67年,是西域画风侵入时代。

(3)公元67年后,为佛教输入时代。[20]210-211显然,巴辽洛、希尔德是以外来因素是否影响中国美术为着眼点对中国美术史进行分期的。这里,傅抱石进行了较为详细的评析。在他看来,巴辽洛的分期,第一期忽略了西域的影响,“第二期,绘画上佛教的严重影响,到初唐已成强弩之末,同时北宋亦不失为唐代有力的继步者。所以第二、三两期,都有问题。第四期以后,可以不必研究”[20]211;而希尔德的分期以公元前138~126年的张骞出使西域和公元67年佛教传入中国为界限,其选择标准值得商榷。为此,他再次运用在《中国美术史》(上古至六朝)绪论中所说的比喻:“外来的影响像投一石块在平静的水面,它的波纹是需要相当的时间而渐次展开的,并不是说这一石投下的当时即会有五光十色的波澜”[20]211。

几年后,英国波西尔(S.W.Bushell,按:傅抱石译成“步歇尔”)利用出使中国搜集中国美术品之便著成《中国美术》,在分析巴辽洛、希尔德的中国美术史分期之后,也提出了自己的分期法:

(1)胚胎时期,自上古至公元264年。

(2)古典时期,265~960年。

(3)发展及衰颓时期,960~1643年。[26]在傅抱石看来,波西尔的分期不够洗练,上古至魏末的“胚胎时期”不能表达相互酝酿变化的痕迹,也没有注意到西域、印度两种重要的变迁;晋至唐末的“古典时期”就绘画衍变的角度而言统称为“古典”或许有不尽然之所;宋至明末的“发展及衰颓时期”人物画、花鸟画、山水画共同发展并彼此消长,元后又有所谓“文人画”之说,[20]211-212其分期显得过于简单化。

其实,对上述分期法的批判,傅抱石在1935年3月25日写就的《中华民族美术之展望与建设》中即已出现:

一般美术史学者,他们把中国自三国至五代(公元200~1000年)的一个时期,定为“佛教时代艺术”(德人Hirth,即希尔德),或是“古典时代”(英人Bushell,即波西尔),或是“西域艺术攫取时代”(日人伊东忠太氏),认为当时及以后的美术,完全没有独自的发展,以此来论定中国的中世美术史。我可以举一个极简单的例子来证明这种说法的不确。[27]

以往,中国古代经史著作中常以“上古”“中古”“下古”三古来划分历史时期,在如张彦远《历代名画记》等画学史籍中也是常见的。但是,这种“三古分法”,有着极大的随意性,而且它与作者的时代紧密联系,作者往往根据其与自己相距的时间来做出划分,而与史家的历史观毫无关联。近代以来,深受中国文化影响的日本美术史家撰写中国美术史,不少也采用“三古”之法划分为三期或四期,如中村不折、小鹿青云的《中国绘画史》,分“上世期”“中世期”“近世期”,后为陈师曾、潘天寿所沿袭。陈氏《中国绘画史》分为“上古史”“中古史”“近世史”,潘氏《中国绘画史》分为“古代史”“上世史”“中世史”“近代史”。这些分期并非直接承袭了古代的传统分法,而是直接受西方的“古代史”“中世纪”和“近代史”三分法的影响,当然也与古代做法有某种相通之处。上述著作一般在三期划分以下,仍以朝代分述美术(绘画)的发展。

1921年,伊势专一郎在《支那的绘画》中对中国美术曾有如下分期:

(1)古代,邃古至公元712年。

(2)中世,公元713年至1320年。

(3)近世,公元1321年至今代。[28]

与西方人相比,伊势专一郎打破了朝代的观念,比较注重美术风格的作用,其“分期考虑到了多种因素,把中国绘画起源到唐太宗登基视为第一时期,说明他已经注意到道家思想观点开始取代了佛教思想观点成为影响中国绘画的主要因素之一;第二时期从盛唐到盛元,山水画大为发展,文人画开始滥觞;第三时期从元末至今,南宗成为中国绘画历史发展的主流”[29]28。因此,他受到了滕固的极力赞赏。然而,傅抱石却不甚满意,因为在他看来,伊势专一郎所谓的第一时期“一方面模糊了中华民族初期的独自发展,另一方面也抹杀了近时愈益感着不容忽视的西域和南蛮人影响”[20]212。

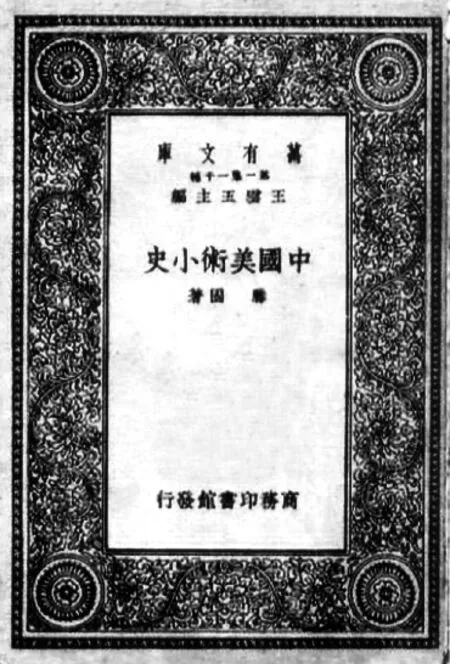

诚如笔者在讨论《中国绘画变迁史纲》时曾述,傅抱石研究中国美术史已以科学的方法把握绘画史演变的大脉络,厘清绘画发展轨迹,充分呈现了其进步论的美术史观。就分期本身而言,傅抱石不赞成一般断代即按唐、宋、元、明、清的社会史模式来做分期,而希望有新的分期方法。因此,他十分推崇滕固1929年《中国美术小史》(图12)中的分期法:

(1)生长时代,佛教输入之前。

(2)混交时代,佛教输入以后。

(3)昌盛时代,唐到宋。

(4)沉滞时代,元以后至现代。[30]滕固参照希尔德、巴辽洛和伊势专一郎之观念,不以朝代为序,也不以上古史、中古史、近世史之三段法,借鉴温克尔曼(Johan Joachin Winckelmann,1717~1768年)所谓的“远古、崇高、典雅、衰退”[31]古希腊美术史分期法以用进化论的观点进行中国美术史分期。“关注到了中国美术受外来因素的重大影响,把公元67年前单独划段,认为这一时期是中国美术(绘画)独自发展的一个阶段,把受佛教强劲影响的公元67年至617年划为第二阶段,把山水画发达和文人画兴起的唐宋划为第三阶段,把文人画的滥觞划为第四阶段。”①段汉武《民国时期中国绘画史叙述模式研究》,杭州:浙江大学博士学位论文,2006年,第36页。几乎同时,郑午昌《中国画学全史》也有类似观点。郑午昌将整个绘画史分为四大时期:“实用时期”“礼教时期”“宗教化时期”“文学化时期”,在四大时期之下,仍以朝代为单位,在每个朝代之下,均分为四节:概况、画迹、画家、画论,逐一介绍,提纲挈领,条理分明。这种大的艺术史时期的划分,应该说比简单的进化论的历史观又进了一步。这种分期法既打破了朝代界限,又考虑到了时代与风格特色,把握了中国美术风格的演变轨迹,颇具说服力。

至此,傅抱石自己在比较研究的基础上,综合参考波西尔与滕固分期法之长,提出了自己的上古中国绘画史分期模式:

第一期,自公元前1400年至公元前256年,即自殷盘庚至周末,汉民族艺术发展时期。

第二期,自公元前255年至公元前115年,即自秦至汉武帝,加入西域画风时期。

第三期,自公元前114年至公元67年,即自汉武帝至东汉明帝。

第四期,自公元68年至公元264年,即自东汉明帝至三国末、西晋初。[20]213

图12 滕固《中国美术小史》,上海:商务印书馆,1929年

文化艺术交流是不同文明之间对话最常见的方式之一。民国时期的美术史家已经注意到历史与文化的发展规律,将中国美术史进程视为一个不断发展的过程,将中外美术交流纳入中国美术史研究的领域,从而脱离传统文人绘画史研究的藩篱。在中国美术史分期上,突出体现于揭示中印文化艺术交流

的关系上,尤其是强调绘画上佛教的重要影响。与滕固一样,傅抱石十分强调中国美术对外来艺术的吸收与融合,在对中国美术史分期时将公元67年佛教东传中国视为风格变迁的重要契机。但比滕固更为细致的是,他同时关注到中国美术在佛教传入前所受西域文化之影响,而将滕固所谓的“生长时代”一分为二,即第一期“汉民族艺术发展时期”与第二期“加入西域画风时期”,视角较为复杂多元。对于汉代,傅抱石则考虑到中国本土道家思想和外来佛教文化的双线因素,分为两期,也即是他在《中国美术史》(上古至六朝)中所谓的西汉武帝至东汉明帝“纯汉民族艺术乃精益西域艺术趣味”之“第三期”和东汉明帝后“艺术上又渐加印度佛教艺术而微弱殆不可见”之“第四期”,[2]20从而使其中国美术史论述更为丰富生动。

当然,“所谓分期只不过是把绘画史发展过程中呈现出的既有联系又有区别的各个不同阶段分开来,目的无非在于更好地认识和把握绘画艺术的发展规律,更加准确地揭示和描述绘画艺术的发展规律,但是,绘画史发展的本身是连续的,这种连续性有时是以因果互动的形式呈现,有时是以偶然和突发的形式呈现,依照一定的观念体系把连续发展的绘画史划分为若干阶段,目的无非就是获得一种更加简单和更加有说服力的表述。”[29]42对此,傅抱石有着自己的独到解释:

这四小节的区分为四期,目的在可能较详的把中国绘画最初的思想、样式、技法的迁变之迹显示出来……从公元前十四世纪的殷初说起,这于当时的绘画是胚胎或是生长的考察,是一种重要资证。从那时候直至西周的铜器遗物,我们很可以利用来作初期绘画的探讨,而且这是最确实最正当的一条大路。在这以前,中国文化未染着外来的影响是无人置疑的。现在的问题是,这民族艺术的发展延续到什么时候?周末还是希尔德的公元前一一五年?本来张骞出使西域以前,好像中国和西域的交往,并未获得哪些专家的注意,他们都觉得历史文献上的张骞大旅行,应该无问题的作中国和西域来往最初的一位,从而中国文化染受西方的影响,也以此为开始。但据中国古代工艺品有不少纯粹希腊式的一点看来,显然说明汉武以前的中国人已和西域或其以西的地方有过因缘……这问题在绘画上,固无法提出更具体的证明,而事实上却是不可加以轻视的……中国对外的交流,不是始自汉武的遣使张骞,而为公元前三世纪顷的秦始皇时代……这问题的确有重视之必要,我所以特另辟第三 《面目一新的秦代》的一个小节,就是试图探讨这个问题。至于第四《道家思想与外来影响并发的年代》,截至公元二六五年止,近一半是为了本文容量的关系,而一半为了晋以后的中国绘画,无论思想、样式、技法,都是另一转变的大枢机。[20]213-214

所谓“较详的把中国绘画最初的思想、样式、技法的迁变之迹显示出来”,就是客观呈现美术史演变的基本轨迹。由此回及前述的美术史研究之本质,在傅抱石心目中,作为历史科学的美术史,就是研究美术的历史发展过程内在的联系,研究重要美术现象的上下关系,研究美术发展的基本规律性。无疑,这体现了傅抱石在美术史观念和方法论方面的自觉意识。傅抱石在《中国古代绘画概论》中所努力实践的,就是这种中国美术史学基本的思想和方法。

虽然如此分期,但傅抱石没有断然割裂每一期之间的内在联系,因为在他看来,“艺术的迁变之迹,好似一条弯曲而无角的曲线……一种艺术的生长、成熟、衰老、消灭,是作弧线的升降的。”[20]214对此,我们在阅读《中国古代绘画概论》时即有明确的认识。

当然,美术史分期问题是美术史家史学思想的集中体现,能比较直观地反映美术史学家的史观与史识。傅抱石构建中国古代绘画的历史序列时,综合考量多重文化元素,不武断,不偏颇,谨慎分析,理性讨论,充分显示了其实事求是的史学精神。他以美术史家的理论敏感性逐渐形成不以断代而以美术史发展特性为主导、兼及各种因素的美术史分期法,是他对中国美术史学的重要贡献。

[1]傅抱石.中国美术年表[M].上海:商务印书馆,1937:自叙.

[2]傅抱石.中国美术史(上古至六朝)[1935][M].油印本.重庆:国立中央大学师范学院,1939.[南京博物院藏].

[3]滕固.中国美术小史[M]//沈宁,编.滕固艺术文集.上海:上海人民美术出版社,2003:88.

[4]傅抱石.论秦汉诸美术与西方之关系[M]//叶宗镐,编.傅抱石美术文集.上海:上海古籍出版社,2003:109.

[5]罗云锋.现代中国文学史书写的历史建构——从清末至抗战前的

一个历史考察[M].北京:法律出版社,2009:74.

[6]陈振濂.近代中日绘画交流史比较研究[M].合肥:安徽美术出版社,2000:203.

[7]万新华.关于傅抱石早年经历的若干细节[J].中国书画,2009(6):77.

[8]梁邦楚.怀念傅抱石老师[M]//纪念傅抱石先生逝世二十周年筹备委员会,编.傅抱石先生逝世二十周年纪念集.[内部资料],1985:61.

[9]郝石林.缅怀先师傅抱石[M]//傅抱石纪念馆,编.其命唯新——傅抱石百年诞辰纪念文集.郑州:河南美术出版社,2004:57.

[10]艾中信.徐悲鸿研究[M].上海:上海人民美术出版社,1984年:171.

[11]吴继明.回忆傅抱石老师二三事[M]//纪念傅抱石先生逝世二十周年筹备委员会,编.傅抱石先生逝世二十周年纪念集.[内部资料],1985:67.

[12]汪澄.忆抱石师[M]//纪念傅抱石先生逝世二十周年筹备委员会,编.傅抱石先生逝世二十周年纪念集.[内部资料],1985:53.

[13]张圣时.回忆抱石师[M]//傅抱石纪念馆,编.其命唯新——傅抱石百年诞辰纪念文集.郑州:河南美术出版社,2004:53.

[14]陈平原.作为学科的文学史[M].北京:北京大学出版社,2011:74.

[15]沈左尧.傅抱石先生百年诞辰献辞[M]//傅抱石纪念馆,编.其命唯新——傅抱石百年诞辰纪念文集.郑州:河南美术出版社,2004:21.

[16]张光宾.追怀与感念——纪念先师傅抱石先生[M]//傅抱石研究会,编.傅抱石研究文集.上海:上海书画出版社,2009:340-341.

[17]朱葵.抱石先生散忆[M]//纪念傅抱石先生逝世二十周年筹备委员会,编.傅抱石先生逝世二十周年纪念集.[内部资料],1985:51.

[18]丁观加.精神长存——怀念傅抱石先生[M]//傅抱石纪念馆,编.其命唯新——傅抱石百年诞辰纪念文集.郑州:河南美术出版社,2004:67-68.

[19]伍霖生.傅抱石谈艺录[M].成都:四川美术出版社,1987:1-4.

[20]傅抱石.中国古代绘画概论[M]//叶宗镐,编.傅抱石美术文集.上海:上海古籍出版社,2003.

[21]傅抱石.中国绘画变迁史纲[M].上海:上海古籍出版社,1998:19-20.

[22]李淞.研究艺术的考古学家或研究图像的历史学家──略论考古学的影响与中国美术史学的学科性[J].美苑,2000(6):35.

[23]傅抱石.中华民族美术自发时代:殷周以前之美术[M].手稿.[南京博物院藏],1941:63.

[24]佴荣本.论文学史的分期[J].江苏社会科学,2003(3):131-135.

[25]丁宁.论艺术史的分期意识[J].社会科学战线,1997(1):161.

[26]波西尔.中国美术[M]//陈辅国,主编.诸家中国美术史著选汇.长春:吉林美术出版社,1992:347.

[27]傅抱石.中华民族美术之展望与建设[M].叶宗镐,编.傅抱石美术文集.上海:上海人民美术出版社,2003:65-66。

[28]伊势专一郎.支那的绘画:附录[M].东京:内外出版社,1921:2.

[29]段汉武.民国时期中国绘画史叙述模式研究[D].杭州:浙江大学人文学院,2006.

[30]滕固.唐宋绘画史[M].上海:神州国光社,1933:7.

[31]温克尔曼.希腊人的艺术[M]邵大箴,译.桂林:广西师范大学出版社,2001:173-201.

(责任编辑、校对:李晨辉)

FromLectureNotestoAcademicPublication——AProbeintoHistoryofFine ArtsDevelopmentinChina(AncienttimestoSixDynasties)and"Introductionto PaintingsinAncientChina"byFuBaoshi

WanXinhua

In June of 1935,invited to give lectures onhistory of fine arts development in China,Fu Baoshi compiled the lecture notes in the annalistically chronicle way,with fine arts at the core of study.The relevance and interaction between painters and their pieces,the politicalsystem,ideology and times spirit caught his attention and lead to his probing into the rules offine arts developmentbyroughing through voluminous ancientliterature on historyand fine arts.His reference to and interpretation of ancient literature,though with little originality,marked the accumulative milestone on his academic research.As lectures proceeded,he focused on the part ofpaintings and deliberated on it theoretically and systematically. By November 1940,"Introduction to Paintings in Ancient China"was completed,roughing out the detailed history offine arts development from primeval times to Qin and Han dynasties.Instead of focusing on minute record of historical facts,Fu Baoshi put premium on the rules and ideologies that underpinned fine arts development,which proved to be innovative in writing styles and academic lookout.The process in which lecture notes ofthe course ofHistory ofFine Arts Development in China (Ancient times to Six Dynasties)evolved into"Introduction to Paintings in Ancient China"lent testimony to Fu Baoshi becoming academicallyproficient.

Fu Baoshi,History ofFine Arts Development in China(Ancient times to Six Dynasties),GeneralHistory,Lecture Notes,Lesson,"Introduction to Paintings in AncientChina"

J120.9

A

1003-3653(2016)04-0015-19

10.13574/j.cnki.artsexp.2016.04.002

2016-04-13

万新华(1974~),男,江苏海门人,南京博物院艺术研究所研究馆员,研究方向:中国绘画史。