基于学生科学思维培养视角的中学物理翻转课堂教学模式建构

2016-12-10常晓慧侯恕陈荣环

常晓慧+侯恕+陈荣环

摘 要:培养学生的科学思维是物理教育的价值追求。本文基于学生科学思维培养视角论述翻转课堂的优势,建构中学物理翻转课堂教学模式,根据该模式设计教师实施教学的流程,并以“力的合成”的教学为例阐述其应用。

关键词:科学思维培养;物理翻转课堂;教学模式建构

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2016)9-0007-3

科学思维以认识客观世界的本质为目的,是伴随对科学事物有意识寻求而产生的内在心理过程,对科学思维进行培养的关键是“有意识性”和“思维显化”。翻转课堂是相对于传统课堂提出的,是以现代信息技术为依托对传统课堂的一种颠覆。课前学生通过网络资源进行自主学习,课上通过生生互动、师生互动共同完成知识内化[1],其实质性特征是强调学习的“主动性”和“交往性”。学生学习的“主动性”是“有意识性”的表现,表明其思维是活跃的,而学生学习的“交往性”则是通过言语完成“思维显化”的过程。因此,翻转课堂是科学思维培养的有效途径,本文探讨基于学生科学思维培养的中学物理翻转课堂教学模式的建构及其应用。

1 “翻转课堂”教学模式的建构

1.1 知识传递阶段

课前学生自主学习是知识传递的阶段,在这个阶段教师要注意两个问题:第一,学生自主学习的过程中要有目标引领,不能漫无目的;第二,保障知识传递工具即网络学习资源的优质性。因此,教师要提供针对学习内容的问题清单及优质的视频、文本等学习资源。根据科学思维培养的要求,问题清单应符合教学目标的要求并符合学情,保证学生通过思考可以对学习内容有初步的认识;学习资源应能给学生提供足够的感性认识,丰富的感性认识是学生进行思维活动的基础,优质的实验视频、与学生生活密切相关的事例都是很好的感性材料。

1.2 知识内化阶段

课堂上师生讨论交流是共同完成知识内化的阶段,可以分为“问题清单交流”与“练习互评提升”两个环节。问题清单交流主要针对学生课前自主学习的问题清单,解决学生课前未解决或未意识到的问题;练习互评提升则是通过练习相关问题及生生互评进一步巩固所学的知识,深化对知识的理解。

(1)问题清单交流

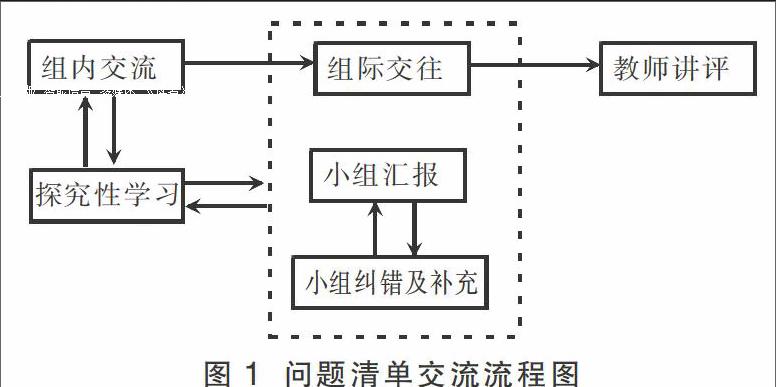

如图1所示,问题清单交流环节由组内交流、探究性学习、组际交往和教师讲评四部分组成。首先,组内的同学就问题交流各自的看法,根据教师准备的探究材料制定探究计划并完成探究活动,归纳总结结论并组织汇报。教师要监督各小组的交流情况并予以指导。在组际交往阶段,教师请一组汇报,另一组纠错和补充,如此循环,直至对问题的理解趋于完善,若该过程中遇到问题可以进一步探究。最后,教师对整个过程予以讲评,讲评时要注意两个方面的问题:第一,针对学生交流过程中暴露的问题进行讲解,消除学生的思维障碍;第二,注意将知识系统化,可以使用概念图揭示问题间的联系和内在逻辑,避免学生思维碎片化。

这一教学环节的设计从3个方面体现了对学生科学思维的培养:

第一,学生在交流和汇报活动中,练习用有条理的言语表达自己的观点,可以使自己的思维更加严谨,更加符合逻辑。学生将自己的想法变成准确、严密的外部言语的过程,实际上是思维显化的过程,可以促使学生认识到自己的思维过程中的漏洞和偏差。

第二,教师组织学生对小组汇报进行纠错和补充,一方面可以使学生认真听其他同学的汇报,另一方面学生抱着质疑的心态去听,必然引发独立的思考。更重要的是,练习“寻找别人的错误”有利于学生批判性思维的培养,而批判性思维是培养学生创新品质的前提。

第三,探究式教学是科学思维培养的有效途径。在学生进行探究性学习的过程中,将充分运用分析、推理、归纳等科学思维方法对科学材料进行处理,不断提高自身的科学思维品质,使自己的科学思维更加严谨、深刻、灵活,并日趋完善。[2]

(2)练习互评提升

教师依据教学目标以及问题清单搜集和编制习题让学生进行当堂练习,并让学生交换练习进行互评,最后教师对存在的问题进行总结。在学生习得新的知识后,及时地运用所学的知识解决问题有助于学生的思维向深层次发展。通过学生之间互评来确定正确的问题解法,并通过讨论交流得出最佳的问题解决方案。在合作学习中学生的思维品质会更加深刻和完善,思维能力也会得到进一步提升。同时,这种当堂练习及互评有利于教师有效掌握学生的学习情况和思维误区,获得更全面、更准确的反馈,而这种反馈又可以作为后续教学中进行学情分析的依据。

2 教学实施流程

根据上面建构的“翻转课堂”教学模式,教师进行教学实施的流程如图2所示。首先,教师依据相关理论知识、物理课程标准以及以往的教学经验对教材和学情进行分析,并依据教材分析与学情分析制定教学目标。然后,教师依据教学目标设计问题清单,并根据问题清单搜集和开发学习资源。课堂练习的设置要遵循教学目标的引领,并与问题清单的知识内容保持一致。最后,把学生在课堂上讨论交流以及课堂练习中的表现作为反馈,又可以进一步成为教师进行学情分析的依据。

3 “力的合成”的教学案例

3.1 教材分析

在学习了力的概念以及重力、弹力、摩擦力等常见力后,力的合成的学习能够巩固学生对力的理解,深化对力的认识。平行四边形定则是学生对物体进行受力分析的基础,同时力的矢量运算法则又为运动的合成的学习做好知识上的储备。力的合成所体现的等效替代思维方法也是物理学习中的重要思维方法,即只要效果相同,就可以进行代换。“等效电路”“交流电的有效值”“电荷形成电场的等效”都应用等效替代的思维方法。本节课的教材也是在此基础上引出合力、分力以及力的合成的概念。

3.2 学情分析

学生已经学习了位移、重力、弹力等矢量,对两段位移的总位移有一定认识,但是学生只接触过只有大小没有方向的物理量之间的代数运算,对矢量运算缺乏感性认识[3]。教学中要利用生活实例、演示实验和探究实验给学生提供足够的感性材料。

3.3 教学目标

(1)知识与技能

理解合力与分力以及力的合成的概念,体会等效替代的思维方法。

理解共点力的概念,知道平行四边形定则的适用条件。

掌握利用力的平行四边形定则求几个分力的合力的方法。

(2)过程与方法

通过合力与分力以及力的合成的概念的学习过程,体会等效替代的思维方法。

通过自主探究,体会发现科学规律过程中的艰辛与快乐,逐步形成科学的思维方式。

(3)情感、态度与价值观

通过体会由严密的论证、推理得到物理规律的过程,逐步养成严谨、务实的科学态度。

通过交流讨论,逐步养成质疑精神和批判性思维并逐渐形成创新能力。

3.4 问题清单及学习资源

表1是《力的合成》的问题清单及学习资源。视频1选取曹冲称象的故事,向学生渗透等效替代思想;视频2~5都是选取生活中的实例,可以有效丰富学生的感性认识;视频6则是对实际情境的简化,将人对水桶的力简化为轻绳对挂钩的力。这样的设计有利于学生的思维由表象思维到抽象思维的发展,有利于学生进一步设计出探究“力的合成”的实验探究方案[4]。

3.5 课堂教学

(1)问题清单交流

教师首先组织学生就问题清单上的内容进行组内和组际的讨论,学生逐步理解合力与分力的概念,知道共点力、力的合成的概念,体会等效替代的思维方法。然后,教师引导学生讨论如何设计实验探究方案,讨论的主要问题包括:如何确定一组合力与分力;如何使合力与分力的作用效果相同;用什么方法将合力与分力的大小和方向表示出来;合力与分力的关系有无规律可循;如何探究合力与分力间关系的规律。最终学生自主确立探究力的合成的实验探究方案,并进行自主探究。通过对实验结果的讨论交流,总结出力的合成的平行四边形定则。

(2)练习互评提升

练习1:图3所示的弹簧受到的合力是零吗?说说你的理由。

练习2:一根绳绕在定滑轮上,绳两端的拉力分别为F1和F2,如图4所示,这两个力是共点力吗?

练习3:力F1=9 N,方向水平向左,力F2=12 N,方向竖直向上。求这两个力的合力F的大小和方向。

练习4:共点力F1=F2=10 N,两个力的夹角为60 °。求这两个力的合力F的大小。

练习5:若三个共点力大小均为10 N,互成120 °夹角。求这三个力的合力F的大小。

参考文献:

[1]吴继阁,王洋.初中物理“翻转课堂”模式及其应用[J].中学物理教学参考,2014,44(4):18—19.

[2]常晓慧,侯恕.基于高中生科学思维培养的探究式教学——以“楞次定律”为例[J].物理教学探讨,2016,33(5):6—8.

[3]张杰,马宇澄.适时适度地参与学生的科学探究活动——“力的合成”教学设计[J].中学物理教学参考,2011,40(1-2):20—22.

[4]赵晓丹,洪正平.从认识论角度分析《力的合成》教学[J].中学物理,2015,33(9):4—5.(栏目编辑 赵保钢)