大学生适应性影响因素的研究

2016-12-09◇张超李彰*

◇张 超 李 彰*

大学生适应性影响因素的研究

◇张 超 李 彰*

大学生能否较好地适应大学生活,对其学业、生活质量及长远发展影响重大。科学分析大学生适应性的影响因素,有针对性地开展教育和引导,是高校思想政治教育工作者面临的一项重要课题。在影响大学生适应性的各项因素中,除一般强调的学生基本特征、家庭背景、性格特点与生活学习习惯外,学校提供的服务水平也会对大学生的适应性造成显著影响。基于此,应加强对大学生适应性的引导,有针对性地提高学校的服务水平,以帮助大学生更好地适应大学生活,顺利完成学业。

大学生;适应性;建议

大学生群体处于心理和生理的成长期、敏感期,会遭遇诸多困惑、压力,能否较好地适应大学生活,对其学业、生活质量及长远发展影响重大。分析大学生适应性的影响因素,有针对性地开展教育和引导,成为高校思想政治教育工作者面临的一项重要课题。

当前对于大学生适应性问题的研究逐渐增多,但是现有研究多局限于适应性的某个方面,例如学习适应性、校园适应性等。适应性概念本身由多个不同维度构成,且相互间往往存在相互影响,如果仅考虑单一维度必然存在局限性。此外,针对大学生适应性的实证研究相对缺乏,大量的研究假设并未从数据上得到支撑。笔者旨在通过问卷调查,探究大学生适应性的影响因素,并对如何帮助大学生更好地适应大学生活、顺利完成学业提出相关建议。

一、大学生适应性影响因素研究现状

适应性,即对环境作出适时反应的能力[1]。国内学者郑日昌等认为,适应性即个体在与周围环境相互作用的过程中,积极地反作用于周围环境的心理能力[2]。笔者将“大学生适应性”定义为大学生群体的心理状态,即其面对正在改变的环境做出适时反映和积极调整的能力。

目前,已有不少专家学者、学生工作者针对大学生适应性的影响因素开展了相关调查研究。从搜集到的文献资料来看,现有研究主要从学生基本特征、家庭背景、性格特征、生活学习习惯等角度探究大学生适应性。张金勇等的研究表明,大学生角色适应性和生活自理上文科均值显著高于理科;在学习适应上独生子女均值显著高于非独生子女,在生活自理上非独生子女均值显著高于独生子女,学习适应性、人际适应性等七个维度上均存在显著的年级差异[3]。张晓东的研究显示大学生的社会适应性与人格、父母教养方式、社会支持均存在一定的相关关系[4]。仲小欢的研究显示,大学生的社会适应性在专业、性别、生源地、是否党员方面存在显著

差异[5]。

二、研究方法与模型的建立

上述研究更注重大学生自身特征及家庭环境等客观条件的影响,较少考虑学生入学后所受学校环境的影响。然而大学为在校生提供了固定的学习、生活与社交场所,是影响大学生适应性的重要后天环境因素。因此,本研究在开展相关研究时,除了考虑大学生的家庭环境等客观因素外,添加了学校服务水平这一维度,包含学校提供的体育设施、住宿条件、饮食条件等变量。

(一)抽样方法

笔者采用分层抽样与整群抽样的混合方法。参照公开资料对清华大学各院系进行了分组,并以简单随机方式在每组中选出一个代表院系及该院系大二至大四年级的班级各一个进行抽样,通过班干部向全体同学发放问卷并回收。调查中共计发放问卷530份,回收有效问卷430份。调查中未选择抽取大一年级的学生,是因为开展研究的时间恰值新生入学3个月,此时尚难以对新生群体的适应性做出评价。

(二)回归模型与变量说明

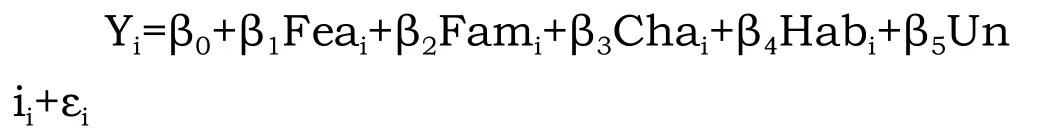

本文采用多元线性回归模型,具体的分析模型如下:

作为因变量的“大学生适应性”采用《中国大学生适应性量表》进行测量。这是教育部《心理健康评测系统》课题组开发的一套专门测量中国大学生适应性的量表[6]。该量表包含人际关系适应、学习适应、校园生活适应、择业适应、情绪适应、自我适应和满意度共7个维度,已在相关领域研究中多次使用[7]。李彩娜等开展的相关研究,验证了该量表具有良好的信度和效度[8]。

自变量包含基本特征、家庭背景、性格特征、生活学习习惯与学校服务水平等五个维度。其中,学校服务水平较难以用客观指标进行测度,笔者采用学生对学校各方面服务水平的主观评价进行测度。自变量设置情况如表1所示。

表1 自变量设置及含义说明

三、大学生适应性影响因素的回归分析

采用上述分析模型,使用SPSS软件进行多元线性回归分析,得到结果如表2所示。

表2 OLS回归结果。

从表2可以看出对大学生适应性具有显著影响的因素包括:父亲文化程度、自理能力、网络使用、学习投入度以及学校的体育设施、饮食条件与学习条件,涵盖了此次调查关注的多个维度。

学生的基本特征对适用性无显著明显。这类变量因素中,只有学生所在院系及生源类型对其适应性造成一定影响。

学生家庭背景方面,父亲的文化程度与适应性水平正相关。文化程度高的父亲更能够理解子女在大学阶段的心理变化,并进行积极的沟通,同时也更注重培养子女的适应能力。

学生的性格特征方面,自理能力强的学生拥有更好的适应性。越是个性独立自主的学生,越能更好地适应大学环境,相比之下个性软弱、依赖性强的学生则适应性较差。

生活学习习惯方面,学术投入度对适应性有着显著的影响,而网络使用(娱乐)则对适应性有着负面影响:学生越是沉迷于社交、游戏等网络应用,越可能表现出不适。

学校的服务水平方面,学校体育设施建设、饮食条件、学习条件对学生适应性有明显影响。以体育设施为例,优质的体育设施能为学生提供良好的锻炼环境,缓解日常学习工作带来的压力。

四、主要研究结论及对策

已有研究较多讨论了学生基本特征及家庭背景等因素对适应性的影响,尤其强调教育公平的重要性。本次研究的实证结果则表明,除个别因素外,学生个人特征及家庭背景对其适应性的影响并不显著,学生自身的学习生活习惯反而对适应性有重要影响。此外,在现有研究中常常被忽略的学校服务水平,也与适应性密切相关。综上,笔者就提高大学生适应性提出如下建议。

首先,积极引导大学生增强自理能力。当前大学生多为独生子女,长期享受着优越的家庭环境,自理能力偏弱。尤其在基础教育阶段,家长、学校普遍重视学生学习成绩的情况下,学生很难在高考前充分锻炼自理能力。高校应积极引导学生养成独立自主的生活习惯,通过专题讲座、军事训练等形式提高学生的自理能力。

其次,主动干预预防学生沉迷网络。学业压力偏大、自我管理能力较差等都可能使学生沉溺网络。学校应通过各种渠道适时掌握学生的网络沉迷情况,一旦发现苗头果断采取措施,并对有征兆的学生及时进行心理辅导。

再次,加快提升学校各项服务水平。学校的服务水平能显著影响在校生的适应性。学校应加快软硬件建设,为学生营造良好的生活、学习和活动环境,从而对在校生的生理与心理状态造成积极影响,以提升其适应性水平。

[1]Martin Andrew J., Nejad Harry G., Colmar Susan, et al.Adaptability: How students' responses to uncertainty and novelty predict their academic and non-academic outcomes[J].Journal of Educational Psychology, 2013,(3):728-746.

[2]郑日昌.中学生心理诊断[M].济南:山东教育出版社,1994:1-21.

[3]张金勇,卢晓灵.大学生学校适应性研究[J].贵州师范学院学报,2012,(8):52-56.

[4]张晓东.大学生的社会适应性及其相关因素研究[J].长春大学学报,2015,(12):93-95.

[5]仲小欢.大学生就业压力与社会适应性问题研究[D].南京:南京林业大学,2015.

[6]甘诺,衣琳,滕昊.大学新生适应性调查研究[J].南京财经大学学报,2015,(6):102-106.

[7]邹小勤.大学生学校适应研究综述及展望[J].辽宁医学院学报(社会科学版),2014,(3):76-78.

[8]李彩娜,党建宁,王彩云.大学生情绪适应及其与依恋情绪调节的关系[J].中国心理卫生杂志,2014,(9):708-712.

(责任编辑:黄立清 郭诗平)

G641

A

1674-9618(2016)05-0069-03

张 超,男,清华大学党委学生工作部副部长,讲师。

李 彰,男,清华大学公共管理学院博士生。