《能源宪章条约》对签署国的临时适用机制研究

——以“尤科斯诉俄罗斯”仲裁案为中心的探讨

2016-12-09张建

张 建

《能源宪章条约》对签署国的临时适用机制研究

——以“尤科斯诉俄罗斯”仲裁案为中心的探讨

张 建*

具有里程碑意义的、历时九年之久方作出的“尤科斯诉俄罗斯”案仲裁裁决,其标的额之高创下史无前例的纪录,而今该裁决却被荷兰海牙地区的法院予以撤销,举世哗然。对本案仲裁庭管辖权的判定需要立足于对《能源宪章条约》第45条临时适用机制的准确理解。荷兰法院与仲裁庭对《能源宪章条约》是否能临时适用于已签署但尚未批准的俄罗斯这一关键问题上,采取了截然相反的立场。以“尤科斯仲裁案”为中心,从《维也纳条约法公约》关于条约临时适用与条约解释的原理入手,分别就仲裁庭认定管辖权与法院撤销仲裁裁决的分析路径加以研判,对讨论国际条约对签署国的临时适用机制意义卓著。

《能源宪章条约》;撤销仲裁裁决;条约的解释;尤科斯案

一、国际条约的临时适用机制及其限制

条约的临时适用,亦称条约的暂时适用,主要针对需要经过批准方可生效的条约而言。通常情况下,需要经批准的条约,自缔约国签署至批准再到交换批准书,往往相隔一段时间,在这段时间内,条约尚未对签署国发生效力。〔1〕梁西主编:《国际法》,武汉大学出版社2011年版,第350页。但签署国如出于某种原因(如情势紧迫、应对灵活变通所需、作为防备手段或避免耽搁),需要将条约的全部或部分规定在条约对本国生效前付诸执行,则可以援用条约的临时适用机制作为条约对本国正式生效前的缓冲手段。依据《维也纳条约法公约》第25条第一款,条约之整体或部分于条约生效前在下列情况下将临时适用:其一,条约本身如此规定,例如本文拟将探讨的“尤科斯仲裁案”中引发争议的《能源宪章条约》(Energy Charter Treaty,以下简称ECT)第45条,这类规定导致的条约临时适用,其本身符合缔约自由原则殆无疑义,但这种临时适用却可能遭遇来自国内法的困难,毕竟相当一部分国家并未认可单纯的条约签署行为即发生临时适用的效果,例如1958年《法国宪法》第53条第2款即规定,批准或核准需经国会表决的条约,经批准或核准后才发生效力*李浩培:《条约法概论》,法律出版社1987年版,第214页。;其二,谈判国以其他方式协议如此办理,例如由23个国家于1947年签署的《关税与贸易总协定》(简称GATT)因未符合法定条件而没有正式生效,但其中8国达成了《临时适用议定书》而使得GATT成为事实上替代国际贸易组织宪章的重要文件。*宣增益主编:《世界贸易组织法律教程》,中信出版社2003年版,第2页。那么,条约的临时适用机制何时终止?第25条第二款明确,在条约对某一国家临时适用的情况下,除非另有协议或另有规定,如果一国将其不愿意成为条约当事国的意思通知其他各国,那么,该条约或该部分条约将终止对该国的临时适用效力。*马呈元主编:《国际法》,中国人民大学出版社2012年版,第307页。

ECT于1994年开放签署,并于1998年4月正式生效。目前,该公约已有48个正式缔约方,同时另有包括俄罗斯在内的五个国家仅仅签署了ECT但尚未递交批准书。由于ECT在实施过程中对签署国的临时适用机制颇为特殊,这一问题曾一度在国际投资仲裁案件中引发强烈争议,典型判例如Petrobart诉吉尔吉斯案仲裁庭对ECT在多法域国家的临时适用做出了肯定性的回应、Ioannis Kardassopoulos 诉格鲁吉亚案仲裁庭慎重区分了ECT的临时适用与“生效”的关系。*马迅:《从ECT投资仲裁案例看条约的临时适用》,载《法治研究》2012年第11期。本文将以“尤科斯诉俄罗斯”仲裁案为切入,在就仲裁裁决的做出与仲裁裁决的撤销基本事实做出必要交代的基础上,集中考察仲裁庭判定管辖权阶段与法院审查撤销裁决理由阶段对ECT能否临时适用于俄罗斯的论证与说理,以期从条约法角度对不予临时适用的论据进行逐项分析。

二、“尤科斯诉俄罗斯”仲裁案的裁决程序回顾

2004年,梅纳捷普公司的三家分公司,同时是前尤科斯石油公司的三个股东*三个仲裁申请人分别是胡勒公司(Hulley Enterprises Ltd.,1997年成立于塞浦路斯)、尤科斯联合公司(Yukos Universal Ltd.,1997年成立于英属曼岛,全资持有胡勒公司)和威伦特石油公司(Veteran Petroleum Ltd.,2001年成立于塞浦路斯,系尤科斯公司设立的养老基金)。向俄罗斯政府发出通知,开始了ECT第26 条第3)款中要求的为期3个月调解程序。调解期结束之后,2005年,哈利有限公司和尤科斯联合公司向俄罗斯政府提出了仲裁通知,要求俄罗斯对尤科斯公司采取的行为进行赔偿。临时仲裁庭根据依据ECT第26条第4款b项、《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》(以下简称《UNCITRAL仲裁规则》)设立,在常设仲裁法院(Permanent Court of Arbitration,简称PCA)的管理下进行仲裁。*Michael D. Goldhaber, Global Lawyer: Strategic Arbitration, The American Lawyer, Jun 1, 2005.申请方的仲裁请求主要围绕俄罗斯联邦的行为构成对ECT第10条第1款项下的公正公平待遇的违反、构成第13条第1款项下的间接征收而展开。根据国际仲裁法中的管辖权/管辖权原则,该临时仲裁庭历经5次听证会、发布了18项程序性令,于2009年发布中间裁决确认自身享有本案的管辖权。2012年,仲裁庭在海牙针对实体问题举行听证会,当事方在仲裁中提交的书面陈述超过4000页,听证会的记录超过2700页,各方当事人提交的证据材料超过8800份。2014年,仲裁庭作出实体裁决,认定俄罗斯构成间接征收,应向三名投资者支付总额达500亿美元的赔偿,堪称史上最高额赔偿的裁决。*三个案件案号分别为Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. The Russian Federation (PCA Case No. AA 226);Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation (PCA Case No. AA 227);Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. The Russian Federation (PCA Case No. AA 228).

仲裁裁决作出后,败诉的俄罗斯一方开始向仲裁地荷兰国内法院提起撤销仲裁裁决之诉。经过两年多是时间,2016年4月20日,荷兰王国海牙地区法院得出结论,判决撤销起诉俄罗斯联邦投资争端仲裁的三个裁决,撤销事由在于投资仲裁裁决违反了《荷兰仲裁法》第1065条第1款第a项,即仲裁当事人之间不存在有效的仲裁协议。被撤销的国际投资仲裁案件由常设仲裁法院组建成的临时仲裁庭受理该项投资者与国家间投资争端(简称ISDS)。由于本案争议金额极高,广泛涉及条约法、投资法、仲裁法等诸多错综复杂的法律问题,背后又牵涉俄罗斯寡头和普京政府的利益之争,案件发展尤为引人瞩目。*Martin Dietrich Brauch, Yukos v. Russia: Issues and Legal Reasoning Behind US$50 Billion Awards, https://www.iisd.org/itn/2014/09/04/yukos-v-russia-issues-and-legal-reasoning-behind-us50-billion-awards, 2016年4月22日访问。本案中,对ECT能否临时适用于俄罗斯,进而使俄罗斯受到条约项下采用国际仲裁方式解决投资者与国家间争端约束,直接关系到仲裁庭管辖权的成立以及当事方是否存在仲裁协议的认定。但颇具戏剧性的是,仲裁庭与荷兰法院对关键争点的认定恰恰得出了相异的结论,为了更清晰地把握不同裁判主体的论证思路,笔者将对仲裁程序管辖权阶段与法院撤销仲裁裁决阶段分别讨论。

三、仲裁程序管辖权阶段对ECT临时适用与否的分析

(一)仲裁管辖权异议中争点的厘定

本案中,在申请人向仲裁庭提出仲裁请求后,作为被申请人的俄罗斯联邦曾向仲裁庭提出管辖权异议。异议不仅涵盖狭义的管辖权问题,也涵盖了可受理性问题,其对仲裁庭不具备管辖权的抗辩主要涉及六点主张:第一,ECT并未对俄罗斯生效(涉及ECT第45条);第二,申请人及其投资不符合ECT第1(6)条和第1(7)条关于投资和投资者的定义;第三,俄罗斯政府根据ECT第17条有权拒绝授予利益;第四,申请人因为“不洁之手”(unclean hands,或译为手脚不干净)而不应受到ECT保护;第五,争议措施属于被ECT第21条排除的税收措施;第六,申请人此前将争端提交给了俄罗斯国内法院和欧洲人权法院,触发了“岔路口条款”的适用以致于排除了国际救济(ECT第26(3)(b)条)。仲裁庭于2009年针对自身管辖权问题作出中间裁决,驳回了俄罗斯的第一、二、三、六项主张。对于第四、五项主张,则留待实体阶段裁断。*Hulley Enterprises Limited v. The Russian Federation (PCA Case No.AA 226).Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, available at http://www.pcacases.com/web/sendAttach/419,2016年3月30日访问。

由于被申请人的第一项主张,即俄罗斯仅仅签署而并未批准ECT,因此不受ECT的条约约束,以致于依据ECT组建的仲裁庭对俄罗斯没有管辖权的问题,同时构成荷兰法院后期撤销仲裁裁决的关键事由,因此笔者暂不就仲裁庭对其他主张成立与否的分析进行逐一解读,而将研究重心集中于对第一项主张的剖析。

(二)仲裁庭对关键争点的认定

通过对条约文本的考察能够发现,ECT中涉及条约对成员国拘束力的条款主要是第44条与第45条。其中,ECT第44条对条约适用于成员国做了一般规定,即条约在一国递交批准书、接受书、同意书或加入书之后对该国生效。与此同时,ECT第45条第1款规定,对于已签字但并未批准公约的国家,ECT原则上将临时适用,除非临时适用与该国的宪法、法律或法规相抵触(仲裁庭将此称为“限制条款”)。第45第2款a项则明确,签字国可以声明ECT对其不临时适用。事实上,俄罗斯自1994年签署ECT后始终未予批准,但俄罗斯却也并未作出ECT不临时适用的声明,直至2009年俄罗斯才向条约存管机构通知其不将成为公约缔约国的意图。这使该项关键争点聚焦于三方面:其一,第45条1款中的“限制条款”的生效是否以签字国事先做出消极声明为条件;其二,“限制条款”究竟发生何种效力,其所指的究竟是条约整体的临时适用抑或取决于逐个具体条款的内容是否与国内法抵触;其三,临时适用机制本身是否与俄罗斯本国的国内法相抵触。*任清:《尤科斯公司诉俄罗斯案裁决解读》,http://opinion.caixin.com/2014-07-30/100710752.html.2016年4月25日访问。

对第一项问题,仲裁庭对第45条第2款a项条所指的“声明不适用”与第45条第1款“限制条款”中因与国内法“抵触而不予适用”进行区分,认为二者是两类相互独立的ECT不临时适用的情形,第1款当中“限制条款”的生效并不以签字国事先做出声明为条件。对第二项问题,仲裁庭明确指出“临时适用”指的是整个ECT的临时适用,除非与签字国国内法相抵触;言外之意,签字国无权以国内法为准绳逐一审视ECT的每项具体条款是否与其抵触。对第三项问题,仲裁庭从俄罗斯《联邦国际条约法》(简称FLIT)第23条第1款出发,得出国际条约的临时适用机制与俄罗斯国内法(包括宪法、法律、行政法规)并不抵触的结论,因而俄罗斯无权援引第45条第1款中的“限制条款”排除公约对自身的约束力。实际上,俄罗斯在仲裁程序中自始就没否认俄罗斯国内法承认条约的临时适用机制本身,甚至俄罗斯联邦的缔约谈判代表在向国内立法机构提请批准时还力图说明ECT与俄罗斯国内法的相符性。在整个仲裁中,俄方一直坚持的是对条约是否违背国内法做逐条审查,但显然这一思路仍停留于第二项问题。据此,仲裁庭认定,ECT对俄罗斯的临时适用从1994年签字之日起直至2009年俄罗斯声明其不将成为ECT缔约国之日起60天后为止,1994年至2009年之间在俄罗斯境内进行的投资及投资者有权援引ECT的保护及其争端解决机制,俄罗斯的签署行为意味着对以国际仲裁方式解决争端的同意,因此仲裁庭享有对本案的管辖权。

四、仲裁裁决撤销之诉中对ECT临时适用与否的分析

(一)撤销之诉中关键争点的厘定

如前所述,仲裁庭分别于2009年与2014年出具了关于管辖权/可受理性问题的中间裁决、针对俄罗斯政府措施合法性及赔偿问题的实体裁决。俄方法律顾问Jan van den Berg教授于2016年2月9日以海牙常设仲裁法庭缺乏法律依据为由向海牙地区法院提出撤销之诉。俄方向法院指出,海牙常设仲裁法院协助成立的仲裁庭就本案仲裁缺乏管辖权,原因在于俄罗斯联邦从未认可与外国投资者在仲裁机构解决争端问题。尽管俄罗斯于1994年签署ECT,但是国内立法机构从未批准ECT,并于2009年作出不予加入ECT的声明。尽管俄方同意ECT中存在临时适用机制,但却并不承认其属于俄罗斯法律的内容,且ECT本身的临时适用以其不与俄罗斯国内法相抵触为前提。因此,俄方并未作出同意国际仲裁的意思表示,该争议应由俄罗斯国内法院排他管辖。

具体而言,俄罗斯联邦请求撤销的法定事由包括《荷兰民事诉讼法典》第1065条第一款以下方面:第一,不存在有效的仲裁协议;第二,仲裁庭越权;第三,仲裁庭组成不合法;第四,尤科斯裁决在若干关键问题上缺乏证据;第五,尤科斯裁决违反荷兰的公共政策、公共道德,包括未能给予俄罗斯联邦以公平审判的基本权利。同样的,尽管双方当事人在每个争点上都争执不下,但笔者的分析仍然集中于仲裁庭是否拥有管辖权,而对这一问题的回答仍然从根本上取决于对ECT第45条的解释,即ECT是否临时适用于仅签字却未批准的俄罗斯联邦。

(二)荷兰王国海牙地区法院对关键争点的认定

仲裁协议是商事仲裁的基石,这同样适用于国际投资仲裁中。要判定仲裁庭是否享有尤科斯案的管辖权,关键在于是否存在《荷兰民事诉讼法典》第1065条第一款所规定的有效的仲裁协议。为认定这一问题,海牙法院在撤销程序中将举证责任施加于被告方(即仲裁程序中的申请方),由尤科斯的股东证明双方当事人存在选择国际仲裁解决争端的合意。而事实上,本案作出裁决的仲裁庭将其管辖权建立在两点主要的法律依据基础上:其一,对ECT第45条含义的准确解释与适用;其二,ECT第26条关于国际仲裁条款并不违背俄罗斯宪法、法律、行政法规的论证。

第一,对第45条适用范围的争议认定。

在撤销程序中,俄罗斯联邦与尤科斯股东双方对仲裁庭关于ECT第45条临时适用方式的适用范围再次发生争执:前者坚称ECT第45条临时适用的范围取决于条约的具体条款,即逐案审查条约具体条款是否违反俄罗斯国内宪法、法律、行政法规,如违反,则该具体条款不予临时适用;后者则力图证实仲裁庭的判断无误,即临时适用机制是针对“ECT条约”整体,只要国际条约的临时适用机制本身不违背俄罗斯国内法,则无需具体审查逐项条款是否违反俄罗斯国内法皆应予以临时适用。对此,法院明确指出,对第45条第一款限制条款的解释应遵循《维也纳条约法公约》(以下简称VCLT)第31条与第32条,即:条约应依其用语按其上下文并参照条约之目的及宗旨所具有之通常含义,善意解释之;条约之上下文除涵盖正文、序言、附件外,还涉及相关协定及当事方嗣后专门订立的解释协定;如依31条将导致荒谬结论或含义仍然不明确时,亦需考量解释之补充资料,包括条约准备工作及缔约情况。*[英]伊恩·布朗利:《国际公法原理》,曾令良等译,法律出版社2003年版,第688页。

在解释ECT第45条时,条约用语的通常含义是首要的,尤其是在“to the extent”的解释上,法院在参引各主要词典后指出,该措辞仅意味着适用的程度、范围或区别,这说明俄罗斯联邦所提出的主张更具准确性。而仲裁庭在解释本条时也明确提出,条约起草者或国内立法者在运用该措辞时往往为了表明一项规定只有在后续条件满足时方可适用。不过,仲裁庭在考虑这一术语所涉及的文本时,却赋予形容词“such”以至关重要的决定意义,将文本中“该临时适用”仅仅指“本条约”的临时适用。法院认为,仲裁庭这种概念上不切实际的指代附加并不具有清晰性可言,实际上单纯从条约用语的通常含义并不能简单得出ECT全部整体抑或部分条款临时适用的结论。相反,法院认为对第45条第一款进行解释的关键在于其所适用的限制条件,即ECT的临时适用不得与签署国国内宪法、法律、法规相抵触,因此,俄罗斯所提出的通过宪法或正式法令来禁止条约的临时适用是可行的,授权立法也可以针对条约具体条款与国内法的兼容性设定标准。

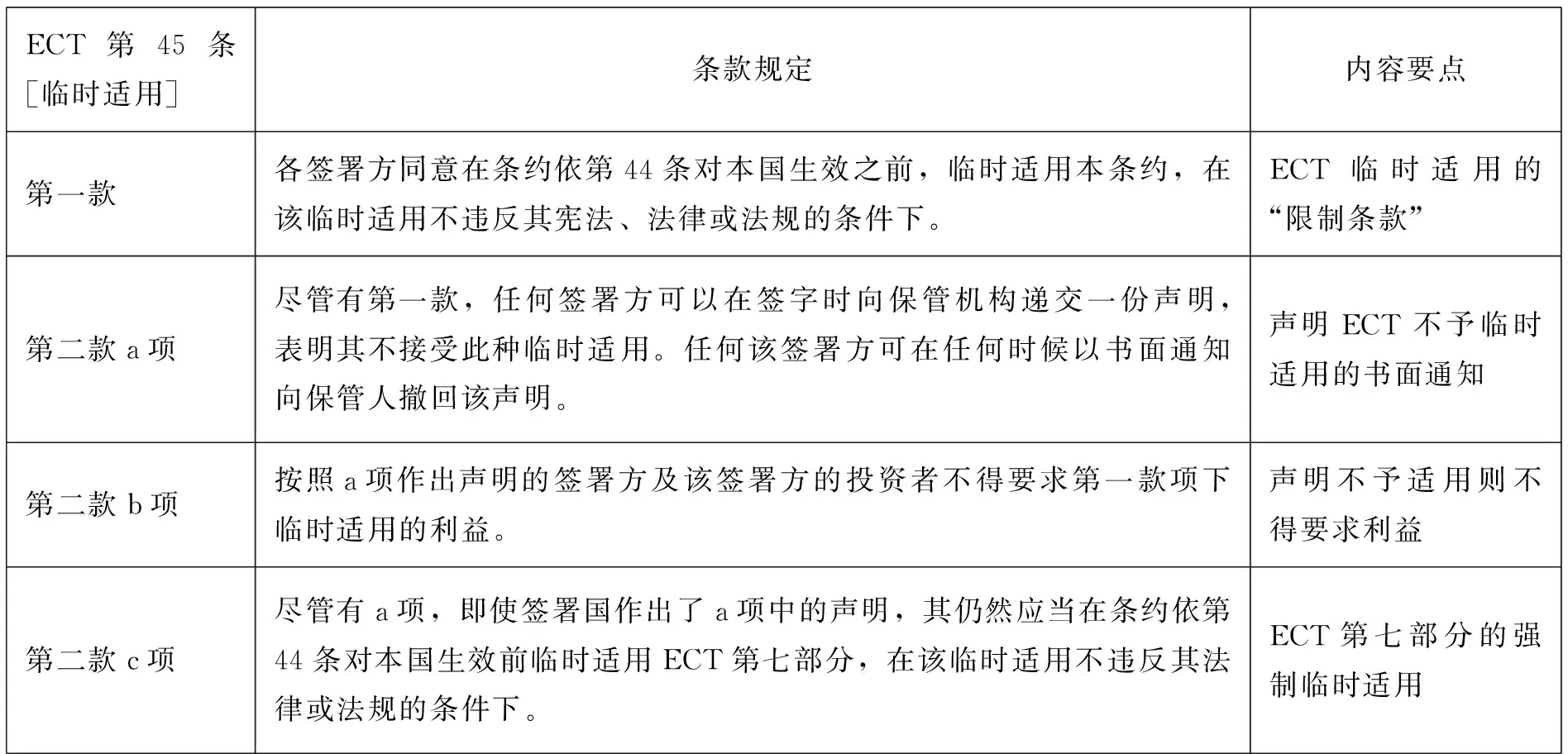

此外,对第45条第2款c项的准确理解直接关系到第45条第一款的适用(条款参见本文表1),该项规定“即使签署国作出了a项中的声明,其仍然应当在条约依第44条对本国生效前临时适用ECT第七部分,除非该临时适用违反其法律或法规”,这一条款与前款相似,但却并未规定与“宪法”相抵触而排除临时适用。仲裁庭并未准确廓清第45条第二款c项的准确含义,仅仅得出结论称此种临时适用的范围不同于第45条第一款,并反推第1款是ECT整体的临时适用。在这一点上,法院再次支持了俄罗斯的主张,即被告方与仲裁庭没有厘清第一款与第二款的相互关系。仲裁庭错误认为,签署国只有在:其一,其国内法禁止条约临时适用时援引“限制条款”,或者;其二,签署国向条约保管机构递交不予临时适用的声明时,方可拒绝ECT临时适用这一基本原则,而援引限制条款的前提是“临时适用原则”本身不与国内宪法、法律、法规抵触。法院一针见血地指明,仲裁庭的这种误解难以与第45条第二款c项相协调,因为c项明确要求ECT第七部分在签署国声明不适用时仍然应当临时适用,除非与国内法律、法规相违反,简言之,c项所指的违反并非“临时适用原则”违反国内法,而指ECT具体条款对国内法的违反。仲裁庭完全以背离第45条第二款c项的方式来解读第45条第一款,不符合VCLT中“参照上下文”进行条约解释的基本原则。如法院所言,仲裁庭的这种背离式的解释不存在适当理由,可谓失之毫厘、谬以千里。基于此,法院得出结论,ECT第45条第一款中对临时适用制度的限制条款是否发挥作用,需要取决于条约中的具体条款是否与签署国国内法相违背。

表1 ECT第45条关键条款解构

当然,仲裁庭还曾经提及,依据缔约必守原则以及ECT的目的及宗旨,任何条约的成员国与签字国不得以国内法为借口来使其对国际法的违背行为取得正当性。法院对仲裁庭的这一认定也持反对意见,关键在于仲裁庭并未分析在何种程度上根据ECT第45条对条约的限制适用将违背条约的目的。依据VCLT第26条、第27条并不能当然得出仲裁庭对第45条的解释结论。总的来讲,在对于ECT第45条的解释问题上,法院支持了俄罗斯的主张,即俄罗斯只有义务受到ECT中不违反俄罗斯国内法的那部分条款的约束。

第二,对第26条可适用性的争议认定。

基于上述分析,俄罗斯是否受ECT临时适用的拘束,取决于ECT具体条款是否违反俄罗斯国内法,如不违反则应当适用,如违反则不予适用。由于ECT第26条关于国际仲裁的规定是本案仲裁庭行使管辖权的法律基础,法院有必要先解决该条款自身的适用范围以及其是否与俄罗斯国内法相兼容。从第26条第一款的措辞来看,其旨在为“缔约方和其他缔约方投资者之间发生的争端,即后者在前者境内进行投资的争端(该争端是关于没有履行第三部分中所述的义务)”提供多元化的争端解决方法以供当事人选择,依据《UNCITRAL规则》进行国际仲裁仅是第26条第四款b项所提供的解决方法选项之一。同时争端的性质被限定为东道国没有履行ECT第三部分项下义务而导致的投资者损失,在仲裁程序中,尤科斯股东向仲裁庭指出俄罗斯的措施违反了ECT第10条项下的公正公平待遇、非歧视待遇,部分措施同时违反了ECT第13条项下的禁止采取征收、国有化或类似措施的义务,第10条、第13条项下的义务通过援引第21条也涉及税收措施,皆属于ECT第三部分项下的东道国义务。可见,争端的性质并未超出ECT第26条的范围,在此种背景下,关键是考察ECT第26条与国内法的兼容性,但究竟如何界定兼容性?对此,尤科斯股东认为:ECT的各项具体规定,比如第26条,只有被俄罗斯国内法明令禁止才构成不兼容。法院则认为:如此解释太过狭隘,第45条并未规定国内法“明令禁止”而仅仅采用“不违反”的措辞。考虑到ECT临时适用的合法性基础在于一国签署ECT的事实,如果俄罗斯国内法并未规定国际仲裁的争端解决方法或者国际仲裁违背据国内立法所得出的基本原则或出发点,则ECT第26条关于国际仲裁规定的临时适用仍然构成对俄罗斯国内法的违反。显然,双方当事人皆认为应当根据俄罗斯国内法来确定ECT具体条款是否兼容的问题,但在解释的方向上存在差异,而法院对“不兼容性”明显采用了更宽泛的界定。

那么从逻辑上推进,法院的下一项任务即查明仲裁裁决撤销程序中所涉及的俄罗斯国内法的内容。应当注意,依据《荷兰民事诉讼法典》第25条,外国法的内容属于法律问题而非事实问题,因此法院可以为自己的动议补充法律基础,本案中法院也当然有权主动查明其认为应予考察的俄罗斯法。俄罗斯联邦充分利用了提供关于俄罗斯法律内容的专家报告的机会,其报告主要涉及Kostin教授于2006年2月、Asoskov教授于2014年10月所提供的两份报告,内容涵盖俄罗斯1991年《外国投资法》第9条、1999年《外国投资法》第10条,而这两条在仲裁程序中曾被仲裁庭视为俄罗斯国内法允许将投资者与国家间投资争端提交国际仲裁,因此ECT第26条不违反俄罗斯国内法的依据。法院根据所查明的俄罗斯国内法以及专家报告中所阐明的法律意见得出如下结论:

首先,除了1991年与1999年两个版本的俄罗斯《外国投资法》以外,其他俄罗斯国内立法禁止将公法性质的争议约定提交国际商事仲裁,1993年俄罗斯《国际仲裁法》仅允许将合同性的或其他因对外贸易和经济关系而引发的民法关系纠纷约定国际仲裁。俄罗斯国内法对公法性质与私法性质争端的划分取决于争端双方的主体地位,如双方处于平等关系的主体地位,则属于私法争端;反之,如双方处于从属关系的主体地位,则属于公法争端。根据《俄罗斯民法典》第16条,由国家实体、地方政府或官员对私主体的个人或法人所实施的违反法律或其他法令的非法行为,尽管规定在民事立法中,但却并不能提请仲裁。

其次,俄罗斯主张对1991年《外国投资法》第9条不能孤立解释,而应充分结合俄罗斯《立法基本原则》第43条,原因在于《立法基本原则》的第1条明确了在本国领土内所有有关外国投资的立法必须符合本原则。尽管第9条规定了外国投资者与东道国之间的投资争端可以根据适用于俄罗斯领土的国际条约中所确立的程序解决,但43条却规定:外国投资者与国家间的争端应当在法院解决,除非俄罗斯缔结的国际条约另有规定;而外国投资者与俄罗斯实体参与的外商投资公司之间的纠纷原则上应在俄罗斯法院解决,除非当事人订有仲裁协议。很明确,《立法基本原则》第43条区分两类投资纠纷:第一类是典型狭义上的投资者与东道国争端,因涉及行使公法性权力或主权政府行为而导致的争端,此类争端必须由国内法院审理,除非国际条约另有规定;第二类是投资实体间的投资争议,包括公司之间以及外国公司与俄罗斯国家实体之间,属于典型的私法性争议,必须经由国内法院或者按仲裁协议寻求仲裁解决。1991年《外国投资法》第9条的争端解决条款尽管也区分两类争议,但略显不同:第一,投资争端,包括设计数量、条件及赔偿支付程序的争议,应当通过俄罗斯联邦共和国最高法院或最高仲裁法院解决,除非对俄罗斯生效的国际条约另有规定;第二,涉及外国投资者与外资企业同国家实体的纠纷,如果涉及运营纠纷或企业参与者与企业自身的纠纷应当通过俄罗斯法院或根据仲裁协议提交仲裁解决。法院认定,第9条第一款属于典型的公法争端,第二款属于典型的私法争端,而仲裁庭并未对此进行清晰区分,即草率得出结论认为俄罗斯国内法允许将投资者与国家间争端提交国际仲裁。但事实上,法院否决了仲裁庭的认定,指出“尤科斯仲裁案”所涉及的是第9条第一款意义上的公法争端,而本条显然强调国内法院管辖,并未给当事人提供独立的国际仲裁的管辖权基础。

最后,俄罗斯1999年《外国投资法》第10条并未区分公法与私法性质的投资争端,该条规定:“外国投资者因为与其在俄罗斯联邦境内的投资或商业活动有关的争议,应当按照俄罗斯联邦的国际条约及联邦立法在法院、仲裁法院或通过国际仲裁解决。”仲裁庭未多加考虑,径直以此作为法律根据判定自身享有管辖权,法院则完全否定仲裁庭的这一判断。根据专家意见,法院认定,俄罗斯国内法律规定包括三种形态:直接式规定、参照式规定、空白式规定,而第10条恰恰属于“空白式规定”或“准用规定”,其仅仅给投资者提供了可供选择的三类纠纷解决可能,即国内法院、国内仲裁机构、国际仲裁,但具体采用哪类方式需要取决于具体的国际条约、联邦立法,并不是由投资者任意选择。简言之,该第10条并没有确定将ECT第三部分项下的义务违反争端提交国际仲裁的直接法律基础。

基于以上论证,法院最终认定,当事人之间并不存在将本案争端提交国际仲裁的法律基础,ECT第26条关于国际仲裁的规定因与俄罗斯国内法不兼容而触发第45条第一款的限制条款,不予临时适用。因此,依据《荷兰民事诉讼法典》,仲裁案件不存在有效的仲裁协议,因此仲裁庭不具有管辖权,仲裁裁决被依法撤销。

五、ECT临时适用机制不适用于俄罗斯的其他论据

(一)单纯的签署行为并不能使ECT产生拘束力效果

就程序而言,一国缔结某项条约最起码要历经约文的议定、约文的认证、表示同意受条约拘束三重阶段,其中最后一步尤为关键。如上所述,俄罗斯对ECT进行了签署,但却并未进行批准,那么单纯的签署行为是否足以使俄罗斯受条约拘束?殊值考究。在仲裁程序中,仲裁庭也意识到了回应这一问题的重要性,并草率地得出结论认为:俄罗斯签署一项包含临时适用条款的条约,从该行为就足以认定俄罗斯已经同意适用ECT中的国际仲裁方式解决争端,其推断根据在于FLIT第2条与第6条将签署与批准、赞同、接受、加入并列规定为俄罗斯表示同意受条约拘束的行为模式,而FLIT第2条与第6条正是以VCLT为基础所拟定的。尽管FLIT是在俄罗斯已经签署了ECT的6个月之后才生效实施的,但却根据总统指令具有溯及效力。不过,荷兰法院却注意到:对于签署行为究竟能产生何种效力、临时适用的效力范围边界何在,FLIT第2条c款与第23条第一款规定应参考条约的具体文本加以判断,而不应该一刀切,这与VCLT第12条及第14条所秉持的立场基本一致,即对条约的签署行为产生的效力几何应留待条约的起草者具体确定。因此,要判断签署国是否因临时适用机制而受到条约的拘束,并不能直接径行从FLIT或VCLT一般性的抽象规定中得出结论,而只能由ECT条约本身来加以分析。而事实上,通过ECT第39条可知,其仅规定了对条约的批准、接受、赞同构成条约对缔约国生效的方式,而恰恰未规定可以通过签署行为导致条约生效。仲裁庭也正确认识到,对ECT的签署无法代替第39条所要求的批准,签署仅能触发临时适用机制,但仲裁庭却错误地推断签署行为构成俄罗斯无限制地同意临时适用机制,进而同意第26条项下的国际仲裁条款,完全忽视了ECT第45条就临时适用机制所设定的限制条款,即具体条款的临时适用取决于其与签署国国内法的兼容性。仲裁庭的观点甚至暗含了以下思路:由于俄罗斯签署了条约,条约中的每项具体规定,即使其临时适用有悖于俄罗斯宪法或国内法,仍应当被赋予完全效力。这种观点只有在“全有或全无”的基础上才有一定生存空间,而事实上,这一点已经被法院所澄清。

(二)仲裁庭过于粗略地处理了国际条约与国内法的关系

从前文第三部分可知,仲裁庭在管辖权问题上的裁决更突出国际条约的优先适用原则及条约必须信守原则,但却在一定程度上忽视了对俄罗斯国内法的研判。即便俄罗斯《联邦国际条约法》第23条为条约的临时适用机制留出了制度空间,但同时为条约的临时适用机制设定了程序限制,即临时适用条约的提议需提交国家杜马批准。在考证ECT是否与俄罗斯国内法相兼容时,国际法和国内法的关系远非简单的等级与顺位关系,依VCLT第46 条,一国不得援引其同意承受条约拘束之表示为违反该国国内法关于缔约权限之一项规定之事实以撤销其同意,但违反之情事明显且涉及其具有基本重要性之国内法之一项规则者,不在此限。*吕宁宁:《论条约暂时适用所致冲突及其解决——从尤科斯国际仲裁案出发》,载《江淮论坛》2016年第3期。在仲裁庭审理阶段,以尤科斯为代表的投资者一方力图以俄方政府1996年向立法机构提交的试图批准ECT的《解释性备忘录》为据,意图说明ECT的适用与俄国斯国内法相契合。从文本来看,该备忘录中确实存在“ECT的适用符合俄罗斯国内立法”的措辞,不过,法院注意到,既然俄罗斯立法机构并未采纳该备忘录,也从未批准ECT,“皮之不存、毛将焉附”,行政部门所提供的备忘录根本无法被视为俄罗斯立法机构及政府有法律效力的官方立场,因此也就不具备独立意义。而投资者方面所一再强调的加入ECT不需要俄罗斯修改国内法等主张,与第26条的国际仲裁条款能否临时适用于俄罗斯属于风马牛不相及的两个独立问题,备忘录中恰恰从未正面阐明ECT的临时适用问题。在撤销裁决的诉讼程序中,俄方向法院提交了其与阿根廷、南非等诸多国家签订双边投资协定的《解释性注释》,这些注释恰恰足以证实,俄罗斯并不认可以国际仲裁方式解决投资者与东道国争端,只有经过立法机构的批准方可使投资条约中的有关条款发生效力。总之,ECT第26条项下的国际仲裁条款在俄罗斯国内法中并不存在确定的法律基础,因此构成临时适用的例外。

(三)ECT临时适用机制与宪法所确立的权力分立原则相悖

现行《俄罗斯联邦宪法》于1993年通过并实施,其不仅确立了立法、司法、行政三权分立的基本原则,且将分权制衡的理念贯穿于具体国家行为的决策与执行过程。这部宪法就国际法与国内法的关系以及国际法在俄罗斯的适用方式做了清晰的界定,依其第15条第4款:各国公认的国际法原则和规范以及俄罗斯联邦缔结的国际条约构成俄罗斯法律体系的一部分,如果俄罗斯联邦缔结的国际条约或协定确立了俄罗斯国内法之外的其他规则,则国际条约的规则应予以适用。*[英]马尔科姆·N·肖:《国际法》,白桂梅等译,北京大学出版社2011年版,第141页。可见,俄罗斯认可国际法相比于国内法的优先适用地位,且以纳入的方式肯定了习惯国际法与国际条约构成本国法律体系所不可或缺的一部分。*W. E. Butler:The Law of Treaties in Russia and the Commonwealth of Independent States, Cambridge University Press, 2012, p.36.在代表国家缔结条约的具体行为权限划分上,立法、司法、行政机构各自承担不同的角色:依宪法第86条,总统有权谈判并签署条约,且有权签署批准书;而依宪法第106条,俄罗斯联邦委员会(即联邦议会上议院)必须考虑国家杜马(即下议院)通过的涉及批准及废止国际协议的法律;宪法法院有权审查尚未生效的条约是否符合宪法(第125条第二款),与宪法相冲突的条约将归于无效(第125条第六款)。

尽管俄罗斯在提出撤销仲裁裁决的申请中阐明了ECT第26条的临时适用有悖于其国内宪法的分权原则,但仲裁庭与投资者一方并未就三权分立原则与ECT第26条临时适用的相关性做过多回应,而是通过解释《俄罗斯联邦宪法》第15条第四款着重辩争了ECT的临时适用是否与俄罗斯立法相兼容的问题。俄方提出,根据其宪法,作为国家唯一的立法机构,只能由联邦议会排他制定涉及批准及退出国际条约或协定的联邦法律,因此ECT的临时适用机制从根本上违背其宪法而不能予以执行。为充分证实己方主张,俄方提供了由Baglay、Avakiyan、Nussberger所出具的专家报告,这些报告的核心内容旨在说明:根据宪法第86条与第114条,俄罗斯联邦的总统及联邦政府被授权参与国际条约的谈判及签署,但这两类主体均未被授予最终决定条约约束一国的权力,联邦委员会与杜马拥有使待批准的国际条约生效的最终决定权。尤其当某项国际条约与现行国内立法有明显不同规定或有新增规定时,这无疑应被视为立法行为,从分权的角度出发,是否批准并使之对本国生效无疑当由立法机关定夺。*TheRussianFederationv.VeteranPetorleumLimited&YukosUniversalLimited&HulleyEnterpriseLimited,C/09/477160/HAZA15-1,C/09/477162/HAZA15-2andC/09/481619/HAZA15-112,Judgmentof20April2016intheabovejoinedcases,atpara.5.81.同时,无论1993年俄罗斯《联邦国际条约法》(FLIT)第15条,还是其前身——1978年苏联《缔结、履行及退出国际条约程序法》第12条——都要求条约必须经批准,并且即使当事国在达成条约时约定事后批准,批准的要求仍然作为条约对该国生效的前提要件。俄方重申,宪法第15条关于国际条约优先于国内法的规定仅限于经过批准的条约,未经批准的条约并不具有优先效力。投资者一方也提供了由Gladyshev做出的法律意见报告,其对宪法第15条第四款给出了完全相反的解读,即所有在国际上具有约束力的条约均享有绝对的、无条件的相较于国内法的优先效力,现代的俄罗斯学者已经明确将第15条第四款进行扩大解释,优先性不仅适用于已批准的条约,而且适用于所有适用于俄罗斯联邦的条约(包括临时适用)。这种激进的、带有明显利益偏向的主张被Nussberger所痛斥,其批评称:尽管第15条第四款文本中没有详细列明在何种情形下国际条约优于国内法,但绝大多数俄罗斯法学家均认为,只有已经被批准的条约方可被纳入俄罗斯法律体系并具备优先效力。从目的解释出发,法院考虑到:如果过于宽泛地解释第15条,会将大量临时适用的、仅签署但尚未经批准的条约纳入俄罗斯法律体系,从而取代与此类条约不同的国内立法,最终无法与分权原则相协调,且可能对内国法律秩序的稳定结构产生消极影响,因而采信了俄罗斯一方的专家报告。

纵观本案仲裁庭与法院的裁判说理,不难发现,近年来国际投资仲裁庭倾向于通过各种制度设计来扩张其管辖权,就其本无管辖权的实体事项作出裁决,构成典型的“明显越权”。但另一方面,管辖权的缺失无论对于商事仲裁抑或投资仲裁而言,都构成撤销仲裁裁决的关键事由。这类情况的普遍存在,逐渐令国际投资仲裁的当事人对投资仲裁机制产生质疑,甚至形成所谓的投资仲裁“合法性”危机,即当事人及投资者群体由于投资仲裁在争端解决方面不胜任而对其产生的信任危机。这种不信任表现在诸多方面,包括但不限于:仲裁过程不具有充分的透明度、不允许第三方参与仲裁、个案之间不存在遵循先例的连续性、缺乏裁判结果的一致性、不允许对仲裁裁决做实体审查、缺乏上诉机制等。*Jeffery Atik:Repenser NAFTA Chapter 11:A Catalogue of Legitimacy Critiques,Asper Review of International Business and Trade Law, Vol.3, 2003, p.3.为了促进国际投资仲裁在解决投资者与东道国争端时的良性发展,殊有必要在仲裁管辖权认定方面进行适当的谦抑,并强化对条约解释方法的深入研判。

张建,中国政法大学国际法专业博士研究生,瑞士比较法研究所访问学者。

本文系2015年北京仲裁委员会基金项目《国际商事仲裁证据规则的制定与实用问题研究》(项目编号:201510);2015年度中国政法大学研究生精品课题项目《国际私法著作精续》(项目编号:YJDXC06)之阶段性研究成果。