榆次站综合指挥系统的开发与应用

2016-12-08李京阳马祥波张晓峰

李京阳,马祥波,张晓峰

LI Jing-yang, MA Xiang-bo, ZHANG Xiao-feng

(大秦铁路股份有限公司 榆次站,山西 晋中 030600)

(Yuci Station, Daqin Railway Co., Ltd., Jinzhong 030600, Shanxi, China)

榆次站综合指挥系统的开发与应用

李京阳,马祥波,张晓峰

LI Jing-yang, MA Xiang-bo, ZHANG Xiao-feng

(大秦铁路股份有限公司 榆次站,山西 晋中 030600)

(Yuci Station, Daqin Railway Co., Ltd., Jinzhong 030600, Shanxi, China)

针对榆次站行车作业现状和存在的问题,设计和开发榆次站综合指挥系统。该系统主要功能包括接发车指令管理、到发线调车作业管理、越区作业管理、防溜揭示、占线板展示和交接班管理,采用 B/S 体系结构确保系统的可靠性、扩展性、可用性、完整性和可管理性。榆次站综合指挥系统上线运行后,作业流程变繁为简,作业本簙大幅减少,作业过程全面受控,现场盯控更加方便,为铁路车站行车作业的信息化管理提供参考。

榆次站;综合指挥系统;开发;行车作业

1 概述

1.1榆次站概况

榆次站位于山西省晋中市榆次区境内,石太(石家庄—太原)、南同蒲 (太原—风陵渡)、太焦 (太原—焦作)、太中银 (太原—中卫—银川) 4 条铁路干线在此交汇。车站等级为一等站,技术性质为编组站,业务性质为客货运营业站,站场为二级四场式布置,主要担负各方向列车到发、解编等作业,以及客运、货运、军运、装卸等作业。

1.2榆次站行车作业现状

榆次站行车作业包括接发列车作业和调车作业,每天要进行大量有调车列的解体、甩挂、编组、技检,无调中转列车的货票取送作业等。由于调车作业穿越正线多,转场作业多,单机在各场间穿插走行多,现有的作业方式难以保证运输生产的安全。

(1)联系方式落后。榆次站所辖各行车岗位之间的联系方式主要依靠电话办理,车站值班员、内勤助理值班员由于工作需要,要在开车前与列车调度员联系机车以及发车事宜、确认发车条件、通知车号员送货票、通知外勤助理值班员发车等,电话联系作业非常频繁。榆次站西场共有 9 条到发线、5 条调车线,车站值班员每班需要接打电话 160 余次,当到达列车、发送作业出现交织时,通话异常频繁,晚通知作业人员出场作业现象时有发生,甚至出现漏通知作业人员出场作业的问题。

(2)本簿填记繁杂。榆次站所辖各行车岗位的备查资料主要以填记本簿为主,日常作业中作业人员每完成一项作业都要在相应本簿上进行填记,由于作业频繁,极大地分散了作业人员精力,加之人员综合素质参差不齐,个别疏忽大意导致错填、漏填现象屡见不鲜,以致各级检查人员日常检查过程中将重心放在本簿填记上,使得本该重点关注的现场作业过程反而有所弱化,本末倒置,为作业安全埋下隐患。

(3)作业环节失控。榆次站对各岗位的自控、互控进行了规范和细化,但是由于作业人员业务素质不均、责任心偏差及作业中的精力不集中,在落实有关作业制度要求上仍然有不尽如人意的地方。例如,按照规章,车辆在到发线停留 3 h 即需要采取防溜措施,每间隔 6~7 h 需要对车辆防溜情况进行检查,但由于防溜措施不到位、检查防溜时机不准确,造成晚防溜、晚检查时有发生,容易导致车辆溜逸事故的发生。

(4)盯控顾此失彼。榆次站所辖各行车车间、站值班干部盯控检查的主要方式为现场检查、微机回放、视频检查等方式,由于岗位覆盖面广且较为分散,全面掌握各场、站和各岗位安全运输生产具体情况存在困难。

2 榆次站综合指挥系统设计方案

近年来,榆次站作业量逐年增加,2013 年日均办理 9 714 辆,2014 年日均办理 10 689 辆,2015年日均办理 11 210 辆。接发列车、调车等作业相互交织,传统的作业方式无论在效率还是准确性上都制约着车站的安全生产,亟需通过信息化技术手段,从根本上改进作业方式,提高作业效率,减轻人员作业强度,为此,榆次站综合指挥系统以运输信息共享和行车组织相关业务为切入点,目标是实现榆次站行车组织的信息化[1]。

2.1系统功能设计

(1)接发车指令管理。通过信号楼内勤助理值班员输入接/发列车相关信息 (包括车次、股道、编组辆数)、方向、作业类型 (通过/到达/出发等)、作业岗位 (外勤助理、车号员、货检员等),通过计算机网络下达至相关岗位;岗位作业人员作业完毕后,及时将作业情况反馈至信号楼[2]。

(2)到发线调车作业管理[3-4]。到发线有调车作业时,调车区长或驼峰调车长、峰尾值班员在系统中输入作业股道、车次、辆数及重点事项 (如是否使用铁鞋防溜、限速等),点击确定后即可将调车作业内容下达至车站值班员,车站值班员根据现场到发线情况,直接通过系统确认、等待或变更股道等内容,简化作业流程。

(3)越区作业管理。同一车场 2 个调车作业区之间办理越区作业时,由一端调车区长在系统中提出越区申请,指令直接发送至另一端调车区长,具备越区条件后直接点击同意即可进行越区作业。申请越区、同意越区及越区完毕时间由系统自动采集。

(4)防溜揭示。内勤助理值班员通过系统下达设置或撤除防溜作业指令,外勤助理值班员接到作业指令进行防溜作业,并在作业完成后及时通过系统将作业情况反馈至信号楼。设置防溜时,在系统中选择相应的防溜器具 (止轮器、铁鞋、人力制动机等),在电子占线板上则显示相应的标志;撤除防溜后,电子占线板的相应防溜标志就会消除,可有效地防止带防溜装置开车的行车事故[5]。

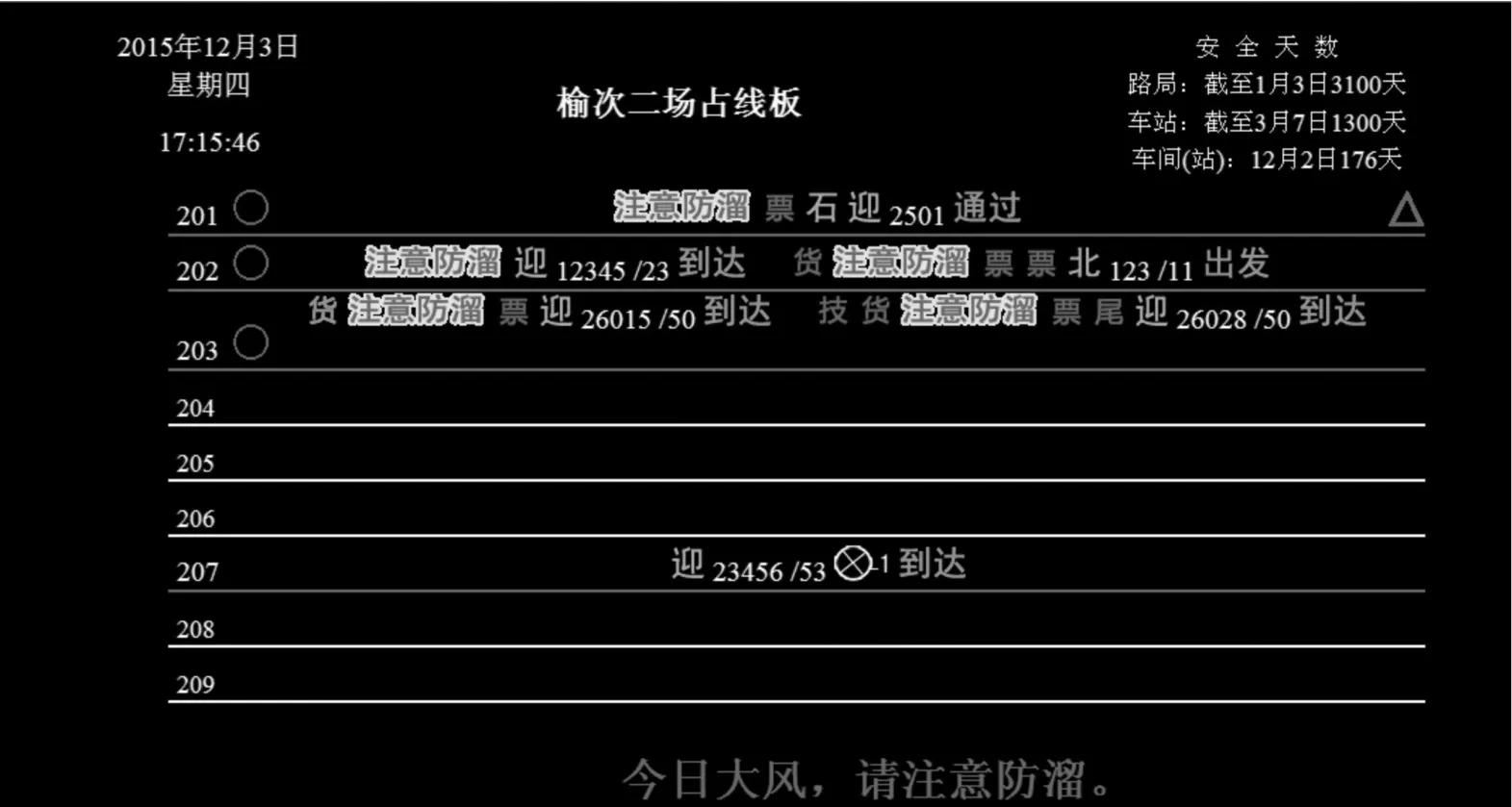

(5)占线板展示。①将接发车指令、防溜揭示信息实时显示在各岗位占线板上,实现作业信息共享。②对于终到列车和编组完成的待发车列,指令下达 2 h 50 min 且未采取防溜措施时,占线板显示“注意防溜”字样,并伴有语音提醒,提示车站值班员该车列需采取防溜措施。③各行车车间 (站)、业务科室可使用系统向岗位传达、提示本班需掌握的作业重点,如安全信息、重要通知、加开旅客列车、天气情况及班中关键作业、作业重点、注意事项及一班风险研判等。④在占线板上显示铁路局、车站、车间安全天数,并根据系统时钟自动更新[6-7]。占线板显示界面如图 1 所示。

图1 占线板显示界面

(6)交接班管理。系统自动记录作业内容及股道使用情况,各岗位作业人员交接班时,不需要人工交接股道占用情况,只需要将备品情况、调度命令签收情况、重点列车等事项录入系统,接班人员登陆帐号即可进行交接。

2.2系统技术方案

榆次站综合指挥系统采用通用的3层架构:数据访问层、业务逻辑层和表现层。数据访问层负责系统内外部的数据接口和数据处理,业务逻辑层完成相关各业务应用的逻辑处理,表现层则由车站值班员、助理值班员、车号员、货检员、调车区长、列检值班员的终端应用组成。

考虑系统的可靠性、扩展性、可用性、完整性和可管理性,系统采用 B/S 体系结构。各岗位用户可以使用浏览器在通过安全验证后使用系统,管理员也通过浏览器进行基础数据管理,不需要进行软件安装,系统的维护和升级更方便。

软件开发采用 Struts 框架技术和 MVC 3 层架构,将前台页面显示和后台数据库交互分离,既保证系统安全,也使得程序的结构清晰,方便维护。前台采用 JSP 将数据展现给用户,显示更加灵活[8]。

3 榆次站综合指挥系统实施效果

在经过充分的需求调研、科学的系统设计和开发后,榆次站综合指挥系统于 2015 年 8 月正式上线运行,系统投入使用后减轻了人员的作业强度,提高了作业质量和作业效率,产生较好的效果。

3.1作业流程变繁为简

榆次站综合指挥系统优化了既有的行车岗位作业流程,使流程更加简洁、高效。原来信号楼办理一次作业需要拨打 4~5 个电话通知各作业岗位并填记各种本簿,通过系统一次输入即可第一时间将作业指令下达至所有相关岗位,大大减轻了行车人员的工作负担,使车站值班员有更多的时间与精力放在到发线的运用和车流组织方面。

3.2作业本簿大幅减少

系统自动记录各项作业内容及时间,自动生成电子本簿,传统的作业本簿大幅减少,如车站值班员、外勤助理值班员岗位的《到发线防溜作业登记簿》,调车区长岗位的《车辆防溜检查登记簿》《越区密码登记本》,各岗位的《交接班簿》,内勤助理值班员岗位的《通知货检车号作业登记簿》等,大大降低了岗位作业人员劳动强度,减少了作业过程中的人为错误、疏漏等现象,同时节省了纸质资源的使用,降低了生产成本;而且电子本簿可长期保存、查阅简便,给后续安全问题分析、运输组织分析提供方便。

3.3作业过程全面受控

系统实现关键作业过程提醒、警示,作业人员输入作业内容后,系统会自动提醒相关岗位并伴有语音提示,杜绝了人为因素造成的作业漏项问题;电子占线板使作业人员能够清晰直观地看到股道占用及列车作业情况,便于作业人员对现场作业情况的掌握。

3.4现场盯控更加方便

榆次站综合指挥系统综合了各岗位的实时作业信息资源,各级管理人员可通过办公网实时查看各车场 (站) 的现场作业情况,实现远程非现场盯控,更有利于保证安全运输生产。

4 结束语

自榆次西场试运行以来,榆次站综合指挥系统将现有信号楼与现场作业各岗位电话联系、手工本簿记载,变更为系统下达作业指令、自动形成电子作业本簿记载,使现场调度指挥、运输组织工作更加井然有序,大幅降低了关键岗位作业人员劳动强度,同时有利于减少作业过程中的人为错误、疏漏等现象,为铁路车站行车作业的信息化管理提供参考。

[1] 孙永生,刘德勇,孙莹莹,等. 朔黄铁路调度优化系统研究[J]. 铁道标准设计,2015(12):111-114. SUN Yong-sheng,LIU De-yong,SUN Ying-ying, et al. Research on Scheduling Optimization System of Shuozhou-Huanghuagang Railway[J]. Railway Standard Design,2015(12):111-114.

[2] 刘育君. 编组站阶段计划编制系统研究及实现[D]. 成都:西南交通大学,2013.

[3] 冯文成,马 斌,刘 民. 关于车站调车作业安全的思考[J]. 铁道货运,2014,32(3):28-32. FENG Wen-cheng,MA Bin,LIU Min. Thoughts on Shunting Operation Safety in Station[J]. Railway Freight Transport,2014,32(3):28-32.

[4] 高 金. 铁路中间站调车作业钩计划自动编制研究[D]. 兰州:兰州交通大学,2012.

[5] 曹 松. 铁路行车安全预警理论与方法研究[D]. 北京:中国铁道科学研究院,2011.

[6] 田 锐,刘 俊,贺义勇. 铁路行车安全信息系统设计探讨[J]. 铁道运输与经济,2015,37(5):32-37. TIAN Rui,LIU Jun,HE Yi-yong. Discussion on Information System Design of Railway Train Operation Safety[J]. Railway Transport and Economy,2015,37(5):32-37.

[7] 吴 丰. TDCS 3.0 车站子系统功能实现的探讨[J]. 铁道运输与经济,2015,37(4):47-50. WU Feng. Discussion on Function Realization of Station Subsystem of TDCS 3.0[J]. Railway Transport and Economy,2015,37(4):47-50.

[8] 聂常红,唐远强. 基于 Struts 2 的 Web 应用开发研究[J]. 现代计算机:专业版,2014(15):52-57.

责任编辑:刘 新

Development and Application of Comprehensive Command System of Yuci Railway Station

Targeting with status and problems of train operation in Yuci Station, the comprehensive command system of the station was designed and developed. The main functions of the system include management of train receiving-departure command, shunting operation management of receiving-dispatching track, over-yard operation management, anti-rolling disclosure, display of track occupation information system and management of shift system, and the reliability, expansibility, availability, integrality and manageability of the system were ensured by using b/S architecture. After comprehensive command system of Yuci Station came into service, the operation flow was simplified, operation records were greatly reduced, operation process was monitored roundly and on-site visual supervision was more convenient. All of these could provide references for information management of train operation in railway station.

Yuci Station; Comprehensive Command System; Development; Train Operation

1003-1421(2016)02-0036-04

TP399:U292.1

B

10.16668/j.cnki.issn.1003-1421.2016.02.08

2015-12-17