生产关系的三层次解读关系及其意蕴——政治经济学研究对象域内的道名学说和生长论

2016-12-07许光伟

许光伟

(江西财经大学经济学院,南昌330013)

生产关系的三层次解读关系及其意蕴——政治经济学研究对象域内的道名学说和生长论

许光伟

(江西财经大学经济学院,南昌330013)

由发生学工作逻辑出发,《资本论》界说的研究对象应区分成“历史的研究对象”和“逻辑的研究对象”,这一处理完成了对历史和逻辑统一关系的内在性把握,活化了马克思的“科学思维”。作为政治经济学研究对象的“生产关系”在研究-叙述的意义上之所以一分为三,盖因历史生成运动(规定)使然。财产关系I、财产关系II、财产关系III整体反映着生产关系在构造上的不同的生长状态,它们共同形成了存在上的总体性(规定)。用财产关系作为生产关系的“定义域”,有利于整体看待统一生长过程的“阶段”和“环节”,把握住母子相扣的继承发展关系。资本主义的财产生长和自我批判的诸规定是高度统一的,而工作的系统性正是定格化特殊逻辑范畴的根据。发生的,同时也是批判的,经由研究对象的实践规定,历史科学的统一性从而得以凸显。

政治经济学研究对象;生产关系;财产关系;《道德经》;《资本论》

一、资本主义财产关系为何“一分为三”:一个界说

政治经济学的研究对象通常在描述上有三个生产方式、生产关系和交换关系。马克思在《资本论》第一卷序言中指出:“我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”[1]林岗教授认为,“这句话是关于《资本论》的研究对象的经典表述。”[2]这差不多也是学界的一个共识。但是,这一理解似乎难逃形式上的语义悖论:“政治经济学是关于生产关系的科学,因此,马克思在这里说的‘资本主义生产方式’实际上指的是资本主义生产关系。可是如果这样解释……马克思的那句话就成了‘我要在本书研究的,是资本主义生产关系以及和它相适应的生产关系和交换关系’。这显然犯了逻辑混乱的错误”。[3]

如何解决问题呢?吴宣恭教授指出:“这明显地是把社会生产关系,即作为与生产力相对应的广义的生产关系,同具体的生产过程中人们的相互关系混淆起来了。”他十分肯定地说:“如果进一步考虑到,马克思、恩格斯对生产方式最为常用的含义是社会生产关系,不妨这样说:马克思主义的政治经济学,是在生产力生产关系矛盾统一体的框架下,研究社会生产关系(包括生产过程、流通过程、分配过程、消费过程中人们之间的经济关系)及其发展规律的科学。这可能是对马克思提出的——‘我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系’——名言,最符合历史唯物主义基本原理和方法,在逻辑和语义上最少矛盾的解释。”因此,我们可做出这样的结论:“生产方式最大量出现的含义之一是生产关系,即包括生产、交换、分配、消费关系的广义的生产关系,或马克思所说的‘生产关系总和’、‘社会生产关系’、‘经济关系’,而不是仅在生产领域中发生的与交换、分配关系并列的狭义的生产关系……否定政治经济学以社会生产关系为研究对象,极易导致否定社会主义公有制的错误,因此,我们必须高度警惕。”[4]

这种认识结构上的“一对三”的关系确实烦扰了大多数的学者。但是,如果我们遵循“道名学说”,问题将会迎刃而解。《道德经》是关于历史和逻辑统一的学说体系,开篇以“道名学说”为统领,引出“道论”,或者说“生长论”。内含的基本构造是:道——名、可道——可名和非恒道——非恒名。它和黑格尔的“质——量——形式”辩证叙述体式相比,一个优点即在于突出“生成(运动)规定”的优先性,强调生长系列过程的递进性和累积性,换言之,即母子相扣。例如,我们可以创造性运用“阴阳(《资本论》第一卷逻辑)——五行(《资本论》第二卷逻辑)——八卦(《资本论》第三卷逻辑)”,“完成对上述‘行动主义’的一个简要形态的刻画”,结果是,“实现了客观逻辑与主观逻辑之有机统一。”[5]

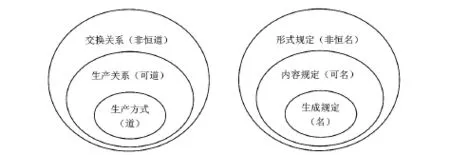

如果我们以国学思维本位和实践化的语言体式来理解“政治经济学研究对象”,可大体形成如下理解图式:

图1 历史的研究对象(生产关系)和逻辑的研究对象(财产关系)

道,是生成规定和运动规定的实存。以《资本论》为例,可界说为关于“商品生产和交换”的历史生产方式,用以说明作为资本主义生产(关系)的生成运动载体规定的“生产方式”,即以一定的物质生产方式为基础的社会生产方式。其中,这里的“物质生产方式”(社会中占主导地位的劳动过程)可界说为基于规模化和集中化的生产条件的生产——方法和模式,由于它本身是不断历史地生长的,因此,它就能够对应一个在规定性上同样是不断生长和集聚着的“资本雇佣劳动”的社会生产方式。可道,是道之成,即内容系统的实存规定的形成,《资本论》中对应的是“剩余价值生产”或资本生产本身。非恒道,指的是内容和形式统一的浑然一体状态,其指向的是整个生活过程规定的实存——内容的形式规定性以及生活系统的运行样态,《资本论》所对应的即资本主义生产的总过程——资本积累之“社会历史过程”(资本主义生产关系的流变和成长,即资本主义交换关系的全部显态化)。这是“历史的研究对象”,即生产关系的实际的产生与发展道路。

与“历史的研究对象”相对应的是“逻辑的研究对象”。名,是资本主义生产之始名(“货币转化为资本”)。可名,意即名之成,即资本或资本生产关系本身。与之对应的非恒名,指的就是作为发展形式、实现形式乃至作为生活系统手段形式的资本交换关系。一言以蔽之,“非恒名”的实质内容是各种形态的“资本积累”。因而从范畴规定上看,《资本论》界定的狭义的资本主义政治经济学研究对象是:(1)资本主义生产方式(道)——资本主义的历史财产(名);(2)与资本主义生产方式相适应的生产关系(可道)——资本财产(可名);以及(3)与资本主义生产方式相适应的全部生产关系的实现形态和生活形态即资本交换关系(非恒道)——不断积累和形态变化的资本的社会财产形式(非恒名)。如上所述,前者是“资本的形成”(前史或前提过程),中者是“资本的本身”(社会规定性),后者是资本的实现形式或流变形态(如资本流通或资本积累诸范畴)。由于此种名的语义学完全依存于“道”的发展及其逻辑展开,从而形成“历史-逻辑-范畴”的总体认识观。

名的产生和变化方式赋以名的“特殊表达”,因此,本文认为,《论作为政治经济学研究对象的生产方式范畴》确实提出了不同凡响的观点,其主旨价值在于使我们认识到:“历史对象和社会对象是相互钳制的规定,打破了‘既研究……又研究……’、‘不但研究……而且研究……’等等似乎是约定俗成的理解法则。”因为,“过多关注了知识社会学的做法,乃是形式逻辑学家的看家本领,其能够将知识摆弄得如此妥帖,以至于求‘逻辑自恰’。”[6]307例如,财产是经济形态的商品生产关系的认识形式。但是,它是排斥物质生产力概念的,仿佛生产力和财产没有任何关系,生产力就仅仅是财富的发展。

为统一认识,理解范畴界定的真正意涵,本文拟进一步举出以下观点,作为补充和深化:第一,资本主义政治经济学研究对象从财产的生长关系的规定上看,其实是“一分为三”,即财产关系I(资本主义商品生产方式)、财产关系II(资本主义社会生产关系)以及财产关系III(资本主义商品交换关系);第二,其本质上乃是具有层层叠加规定的生长意蕴的系统,即财产关系I→财产关系II→财产关系III,以依次地完成这样的规定:抽象劳动通过价值认识自己,而商品生产关系只是通过“财产”来认识自己,与此相对应,资本只是通过剩余价值认识自己,资产阶级社会则通过资本一般认识自己;第三,“规范化”道路即是历史研究领衔的辩证的和系统化的叙述,这同时是财产关系自我形塑的运动区间和生长的定位。如此,我们才可以说,用财产说明生产关系,把生产关系的生成性、生长过程说透了。史书工作性质必须放在第一位,概念和逻辑始终居于第二位置。[7]

由此,可以肯定“分析的规定”的重要性。马克思强调:“古典政治经济学力求通过分析,把各种固定的和彼此异化的财富形式还原为它们的内在的统一性,并从它们身上剥去那种使它们漠不相关地相互并存的形式;它想了解与表现形式的多样性不同的内在联系……在进行这种分析的时候,古典政治经济学有时也陷入矛盾;它往往试图不揭示中介环节就直接进行这种还原和证明不同形式的源泉的同一性。但这是它的分析方法的必然结果,批判和理解必须从这一方法开始。它感兴趣的不是从起源来说明各种不同的形式,而是通过分析来把它们还原为它们的统一性,因为它是从把它们作为已知的前提出发的。但是,分析是说明起源、理解实际形成过程的不同阶段的必要前提。最后,古典政治经济学的缺点和错误是:它把资本的基本形式,即以占有别人劳动为目的的生产,不是解释为社会生产的历史形式,而是解释为社会生产的自然形式,不过它自己已通过它的分析开辟了一条消除这种解释的道路。”所以归根结底,“政治经济学本身由于它的分析而使它自己的前提瓦解、动摇……”[8],其目标是完成对社会历史生长规定的生动性刻画。从而,我们认为既是发生的、也是批判的,史书工作内涵和逻辑科学意蕴能够更好地统一起来,以完结辩证法的中国语境。

在《资本论》和政治经济学研究对象的相关研究中,研究者对“生产方式”的看法即是如此。“起源”的方法路线和“分析的规定”的结合容易导致人们把资本主义生产方式理解为“生产力规定性”,即“作为资本主义经济形成的生产力基础的生产组织或劳动方式”。如林岗教授坚持认为,“我们不能因为‘生产方式’之前有‘资本主义’这个定语,就把它理解为生产关系。”要知道,“马克思在这个意义的‘生产方式’前加上‘资本主义’这个定语,是要表明,他所要研究的是作为资本主义的生产关系和交换关系形成的生产力基础的特定生产方式。”[2]但他同把政治经济学研究对象领域内的生产方式范畴看作“社会生产关系”(广义和狭义)的观点相悖。与之相反,那种一味强调“分析的规定”,强调“马克思主义科学化”的研究路线,容易依照严密的分析技术推论出:“在马克思那里,‘生产方式’有三种意思,它们可分别与所谓的(I)物质方式、(II)社会方式和(III)混合方式相连。”[9]其实,这只表明:“作为生长和运动规定,生产方式对于两大类型的存在者是用语贯通的。”[6]293如果说这种分析路径有利于把“生产力”完全地排挤出政治经济学的研究对象领域,那是把生产方式理解成兼有社会属性和自然属性的一个混合物,而没有理解为正在生成中的社会的经济形态。在这方面,吴易风教授仍然有不俗的观点:“生产力、生产方式、生产关系三者中,成为《资本论》研究对象的第一个组成部分的是生产方式。马克思在《资本论》中详细地研究了资本主义生产方式:考察了资本主义生产方式的起点、前提和基础,分析了资本主义生产方式的特征,剖视了资本主义生产方式的直接目的和决定动机,揭示了资本主义生产方式的矛盾和对抗。”[3]

结合上述正反两方面观点,政治经济学研究对象领域内的生产方式范畴必须理解为一个社会历史的存在物的运动规定,必须理解成作为前提过程的严格意义的生产关系规定,即“生产关系的生成规定”。因为,只有这个规定才能实现诸多规定用语的贯通,把握物质生产方式和社会生产方式的对立统一。总之,发生的,同时也是批判的,如此看来,政治经济学批判的发生学方法根本实现了主观和客观的统一。这意味着一条历史化的、实践化的道路。工作逻辑是引入商品生产关系的“生长论”,它系统说明了:一词何以多义?生产关系为什么不是单一概念?以及它本身为什么不能概念化,等等问题。

二、财产的三级生长关系

生产关系一名“生产方式”、二名“生产关系”、三名“交换关系”,无论如何,这和“形式逻辑”明显相抵牾。解决的办法是找到“名”、“可名”、“非恒名”的范畴统一性,即以“财产关系”作为资本主义生产关系的定义域。亦即是说,在研究对象的结构中,马克思实际是规定了财产的三层次的关系发生状态:分别依托“生产方式”、“生产关系”、“交换关系”进行,这样得到了财产关系I、财产关系II、财产关系III。换言之,得到了:(1)“生产方式态”的财产关系,(2)“生产关系态”的财产关系,(3)“交换关系态”的财产关系。一言以蔽之,财产关系一名生产方式、二名生产关系、三名交换关系,财产关系的规定被大写化、运动化、生长化了。

在资本主义体系中,前者可说是谱写财产的“历史发生态”,便于从财产历史运动关系中取出“资本规定”;中者可说是谱写“资本主义社会财产关系”;相应地,后者可说是谱写“资本主义财产生活形式”。三个形态的发生和生长规定依母子关系体式设立。从而,财产关系I(实质规定是“生产关系I”)潜在包含有财产关系II的发展规定(这是总体规定),相应地,财产关系II(实质规定是“生产关系II”)潜藏着财产关系III(实质规定是“生产关系III”)的发生发展。于是,生产方式-生产关系-交换关系又可谓“祖孙三代”之继承发展关系,在生长方式和批判方式上可说成是母子相扣的时空统一体。实际上,生产方式与生产关系并非并列关系,而是包含关系,生产方式涵容生产关系和交换关系,后者从前者的载体运动中孕育而出。这种发展关系,黑格尔称之为“扬弃运动”,这就可以理解为什么在整体上,生产方式是“生产关系和交换关系”的上级范畴。

归根结底,生产方式启动了经济形态社会(即生产关系社会)的生长。具体到商品经济形态社会,那就是独立性财产关系的生长;换言之,所谓“资本主义生产关系”,即商品财产关系的普遍化的社会生长,即生产关系是立在“知识论”背后的规定。财产关系既是生产关系的“定义域”,同时又规定着它的生长——历史生长和社会生长。资本主义生产方式反映的是商品财产关系“快速生长”的社会历史时代,它促成生产关系等同于财产关系生长。在这个划时代的革命中,上述特殊规定性使得商品生产关系慢慢上升成为“资本主义生产关系”①。从而,把资本主义生产关系定义为“财产关系”,是典型的向后思索,是为了完整理解域内的资本主义生产方式的“历史知识构图”。

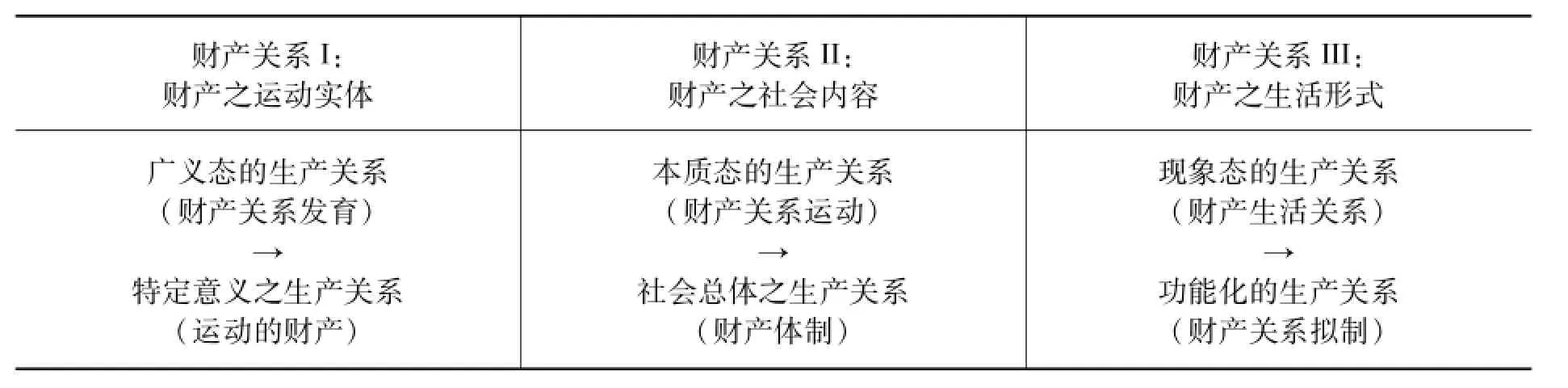

上述说明,所谓商品生产关系的“一名多义”是对生长状态予以全面表述的一种特别要求。这样,发生学就成为辩证法的内置结构。内容和形式的统一,便于我们寻找“每一个社会中生产关系皆结成统一整体”之宏大规定的层层叠加的线索。准确地说,这是财产关系结合成“生长系统”的一个社会路径的选择,具体可用表1说明。

表1 财产生长的自组织系统

“货币转化为资本”既说明了资本的漫长的历史发展过程,又代表着资本主义财产关系的社会发育史。它说明资本的产生和发展需要“一部前史”与之对应。“思路是:潜在的再生产→资本主义生产的发生发展→资本主义再生产。”这样,“或者更恰当地说,作为‘前史’的商品和货币仅仅就是经济规定形式,相比之下,对于资本化的商品和货币而言,需要阐述的是内容和形式的如何‘有机’统一。”[11]与商品经济形态“相生相克”的产品经济形态始终定位在生产和再生产“行动”之上,相反,商品经济形态本身定位在“财产发育”的社会关系规定性之上。对产品经济形态,商品经济形态不过就是“个人财产制”。所以,恩格斯认为,这是对“家庭共同占有”实施变革的结果:“自由主义的经济学竭力用瓦解各民族的办法使敌对情绪普遍化,使人类变成一群正因为每一个人具有与其他人相同的利益而相互吞噬的凶猛野兽……自由主义的经济学……只要再走一步——使家庭解体——就达到目的了……共同利益的最后痕迹,即家庭的财产共有被工厂制度破坏了”[12]。

作为社会发育史,“货币转化为资本”就代表着货币源源不断向资本转化运动的历史的特别方式。这是一切历史时代中独有的“运动的财产”(规定)。由此,资本的生产关系同自己的前身——货币的生产关系相区别,并保持对立。所以,“在商品中,特别是在作为资本产品的商品中,已经包含着作为整个资本主义生产方式的特征的社会生产规定的物化和生产的物质基础的主体化……资本家作为资本的人格化在直接生产过程中取得的权威,他作为生产的领导者和统治者而担任的社会职能,同建立在奴隶生产、农奴生产等等基础上的权威,有重大的区别。”[13]996,997这是特定意义的生产关系,是财产实体运动的社会关系。

如果说运动实体的财产是“生产方式态”的财产关系,那么作为“社会内容”,财产则应当归属“生产关系态”,也就是说,财产关系本身即是社会生产关系,这个“财产”是由社会赋予的规定。从而,运动的财产(规定)还产生了财产的运动。资本循环、资本周转本质上都应看作是财产运动形式,锁定了“资本本质=运动本质”的规定性。由此,我们可以说,“既然财产仅仅是有意识地把生产条件看作是自己的东西这样一种关系……也就是说,既然生产者的存在表现为一种在属于他所有的客观条件中的存在,那么,财产就只是通过生产本身才实现的。实际的占有,从一开始就不是发生在对这些条件的想象的关系中,而是发生在对这些条件的能动的、现实的关系中,也就是这些条件实际上成为的主体活动的条件。”[14]486

社会再生产是把资本生产关系进一步提升为社会总体意义上的经济规定。在这一层面,所谓财产,在于把“社会”直接作为自己的法律内容。这时候我们才可以说,资本生产关系总和起来构成了所谓的资产阶级社会:这是一个处于一定历史发展阶段上的具有独特的社会关系特征的社会。亦即,“资本也是一种社会生产关系。这是资产阶级的生产关系,是资产阶级社会的生产关系。”归根结底,“资本所包括的一切产品都是商品。所以,资本不仅是若干物质产品的总和,并且也是若干商品、若干交换价值、若干社会量的总和。”也因此,“资本的躯体可以经常改变,但不会使资本有丝毫改变。”[15]至此,财产关系的发育状态全面转化为运动状态,并且导致:“资本主义生产方式的矛盾正好在于它的这种趋势:使生产力绝对发展,而这种发展和资本在其中运动、并且只能在其中运动的特有的生产条件不断发生冲突。”[13]286值得注意的是,吴宣恭教授也关注了这一生长趋势,并举出《资本论》英文版译句:“In this work I have to examine the capitalist mode of production,and the conditions of production and exchange corresponding to that mode.”这揭示了资本主义的内在的固有矛盾特征:企业组织的有计划性——有目的、有意识地资本增殖,从而同它在整体上的社会表现——无组织性和计划性——成鲜明对照。所以说,“这就直截了当和明白无误地指出,资本主义生产方式的矛盾就是生产力的发展同资本在其中运动的生产关系的矛盾。”[3]

生活形式的财产生长关系指代的是现象域的财产生活关系——财产分配及其衍生关系。严格意义的资本生活史最终表现出来的是资本积累史。因此,这首先是所有权的自我设定的行为,“它完成了平均利润的内部分割行动,是通过促使资本职能的顺利完成实现分割——对平均利润的社会占有——的过程,同时就是把生产与分配之间的分裂行动加以推广的过程。”[6]424伴随这个过程,一般的平均的剩余价值率表现为不断下降的一般利润率。分配的不断加剧的困局引出所有权的自我设定活动的衍生关系——纯粹的社会设定活动。“这样,虚拟产业来到我们的面前:它努力地在既有的产品社会中寻找一些最有价值的元素”,“它在这里欲创造出真正的事业‘辉煌’,要创造出来的虚拟财产权从而即是分配的社会权利,是人造的社会分配权。”最终,“这需要综合利用货币‘财产’拟制和‘货币’财产拟制,换言之,要把货币财产化和把财产货币化。”[6]427,428于是,通过完全表面化的虚拟运动,“在生息资本的形式上,资本拜物教的观念完成了。”“按照这个观念,积累的劳动产品,而且是作为货币固定下来的劳动产品,由于它天生的秘密性质,作为纯粹的自动体,具有按几何级数生产剩余价值的能力,以致……早已对自古以来世界所有的财富进行了贴现,依法据为已有。过去的劳动的产品,过去的劳动,在这里本身就孕育着现在的或未来的活的剩余劳动的一部分。”[13]449结果是,资本在一个超时空领域内完成了对自身(规定)进行历史确证的谋利行动,这是资本彻头彻尾的功能化,即意识化和神秘性的G-G’。

三、引申讨论:政治经济学究竟该如何“讲述”生产关系

首先是生产关系在定名上究竟有无必要“规范化”的问题。从表面看,生产关系分别含于它的三种形态的规定中。一般而言,它包含在“生产方式”(以一定物质生产方式为基础的社会生产方式)中、在“社会生产关系”(社会生产条件和设施系统)中以及在“社会交往关系”(社会交往条件和设施系统)中,似乎是摇摆不定甚至逻辑混乱的概念。但另外的情形是,我们往往忘记了这一点:“所涉及的,不仅是纯粹的逻辑过程,而且是历史过程和对这个过程加以说明的思想反映,是对这个过程的内部联系的逻辑研究。”[16]我们必须承认:迄今为止,形式逻辑的定义法所走过的路始终是解释学的路径,本质上和发生、批判无关。

我们把历史的研究对象规定为“道”、“可道”、“非恒道”的特殊“事”的进程,目的是追溯财产关系的“整体发生学”。这个工作逻辑决定了生产关系命名上的特殊性。因此,正如所有制形成了生产关系的“思维”和“语言”,这里我们也需要把财产作为“经济形态的商品生产关系”的认识形式。换言之,财产关系既是生产关系之法律范畴,也是生产关系的认识范畴,唯有如此,我们才能通达全域内的历史认识。财产关系的历史过程规定代表了“真实法的关系生成”,从而对应了生产关系逻辑意义上的名(“财产关系”)的生成。《资本的生产过程》说明了“实体生产关系”(财产的运动实体),其对应的历史转化运动是:生产方式→生产关系;《资本的流通过程》说明“社会形式之生产关系”(财产之社会内容),对应的历史转化运动是:生产关系→交换关系;《资本主义生产的总过程》说明“生活形态之生产关系”(财产之生活形式),对应的历史转化运动为:交换关系→分配关系。这样,我们也就理解了马克思为什么说:“关于流通同其余的生产关系的关系这个一般性的问题当然只能在结束部分提出来。”[14]70

由于财产生长关系是资本主义生产关系的真实认识形式,实体-形式-生活的生产关系作为发展形式,就同样可以和资本主义财产关系的“名系列”对应,即分别由历史财产运动关系→社会财产关系→财产形式关系的各个运动过程或环节所反映。这种匹配——实体同运动实体、经济形式同法律的社会内容、经济生活形式同法律形式——当然有利于升华出真正意义的“资本一般”,即作为“生产关系和交换关系”的生产关系-交往关系之社会历史构造。这样,资产阶级的社会再生产平面的结构被彻底瓦解了,“生产关系-交往关系”作为统一的构造被烘托出来,并且最终由关于“生产方式——生产关系——交换关系”的过程分析所生产。毫不夸张地说,“这在认识生产上具有决定性作用和意义。”因为,它抵御并消除了科斯和哈贝马斯来自不同路线(分别是经济学和哲学)的对于生产关系研究的刻意的忽略,通过研究提出“实践态的历史唯物主义”。[11]

归根结底,生产关系的定名规范不过存乎于生产方式概念的规范化之上。因为,“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。”[17]32这决定政治经济学的研究出发点直接是物质生产方式,而不再像工艺学那样是对物质生产本身进行研究的物质生产力的种种要素。也因此,我们必须认识到生产方式不过是一定社会生产关系的生长底座,它作为历史实体关系——实体的生产关系或历史财产的生成和运动关系,在本质规定上是和生产力与生产关系的矛盾运动是相一致的。这就是政治经济学研究对象域的“生产方式范畴”:由矛盾规定所限制的历史规定性的“生产关系”。

这样,我们可以建立关于发生论与矛盾论统一性的生产关系描述。生产力仍然内置于《资本论》所规定的政治经济学研究对象的规定性当中,不过是以“非独立”的形态。在这里,问题的关键是研究“财富在这种还是那种财产形式下能更好地发展的问题”,“如果说在任何财产形式都不存在的地方,就谈不到任何生产,因此也就谈不到任何社会,那么,这是同义反复。什么也不占有的占有,是自相矛盾。”[17]4,5由于生产力是财富的发展,追寻生产力在财产形式下的发展,也就是锁定生产力在财产形式中的规定。换言之,它是由生产力和财产关系的矛盾(工艺形式和财产形式的不匹配的矛盾)的运动所产生的“各种规定”:例如,生产力同财产关系I的矛盾,它导致生产关系本身直接分解为绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产;这种义项的“社会生产力”毋宁说就是“资本主义企业的发生学(规定)”,——当然,它只会崛起在工厂制度规定性之上。再例如,生产力同财产关系II的矛盾,它导致流通关系也直接分解为资本循环关系和资本周转关系。总体看,这是资本的社会形式开始得到巩固的发展过程。因此,如果说从分析形式上,财产关系I仅仅解决了资本生产(所谓劳动对于资本的形式上的从属)和资本再生产(所谓劳动对于资本的实际从属)内部的相互关系,那么,财产关系II重点解决再生产的内部发展关系,即简单再生产和扩大再生产的关系。财产关系II根植于财产关系I,但很明显,财产关系Ⅱ直接扩展了财产关系I发展作用的条件和社会机制。这些是“资产阶级社会”奠立的标志。内置在财产关系II中的“生产力”,可谓就是对扩大再生产的指向性。并且很明显,这两个层次的“资本的生产力”,极大地凸显了资本的本质,证明资本就是“社会权力”,通过特别的方式:它一方面巩固了这种权力,另一方面又不断在起着瓦解的作用。

当然,生产力亦活动在财产关系III中。在这里,生产力直接表现为社会分配条件。财产关系III是生活态的资本积累的生产关系和财产拟制的交换关系。例如,“作为一种具有虚拟功能的商品,最终,它找出一种具有生产指数财富功能的特殊行业。这个行业在创造财富上不需要动用劳动的一个原子,仅仅靠某些商品的特殊使用价值,即可大功告成。这个行当不用说乃是‘虚拟产业’。”[6]427因为,这是“仿真使用价值”;“由虚拟资本对应的经济物品或产品,并不需要劳动这样的使用价值进行规定的涵容或加以造饰。支持这种神秘虚拟的力量的最终根据,在于该种物品在使用价值上的特殊的可虚拟性,从而使之具备虚拟性。”[6]439这种资本的虚拟的社会生产力最终表现为空间上的“无限的控制力”,它极大了矛盾,直接导致“虚拟生长”。很显然,这是实体-形式的生产关系的社会生活方面的生长关系。

由此,资本的生产力始终指示的是“生产关系发展”,二者合成为社会客观批判规定。也就是,政治经济学讲述生产关系的特别方式是“社会客观批判”②。这个基本内容使得剩余价值成为“资本一般”的认识形式。这一点意味着,资本生产方式范畴、资本生产关系范畴以及资本交换关系范畴,它们统一于剩余价值的概念规定性。从而,“剩余价值在认识规定上同时就是资本,是作为‘资本的范畴’来看待的规定。”[6]463这高度统一了社会客观批判和社会主观批判,并使得剩余价值成为资本主义生产关系的“稳定性的名”。正如前文所述,这种定义的特殊之处在于“批判”,即指明了该种生产关系类型的历史的暂时性。

四、结 语

名,可名,非恒名。思维和语言的回归要求我们寻求“中华式样的下定义”。在上述运动序列中,唯有“可名”(即名之成)才是通常所说的“下定义”。由此看来,政治经济学的研究对象在规定上是类似“生产方式-生产关系-交换关系”的结构,而并非只是单一的生产关系概念。所以,不存在形式逻辑定义的可能。这就要求我们优先把《资本论》作为“史书”的工作性质来看待。即《资本论》的成书理想是整全历史理解域内的“建构”,把“批判=发展”作为理论建构原则,而不是追求“唯物主义知识论”。全部落脚点在于坚持“批判”,直至坚持把“批判”作为建构的工作逻辑,形成“生产方式→生产关系→交换关系”的资本主义结构。说到底,定义并非是方法和逻辑,批判才是,同时,批判是道路,批判是历史的真实的道路,这是迈向历史唯物论的马克思主义经济学意蕴。

政治经济学的研究对象可获得“稳定性的名”——生产关系。这是为什么呢?盖因研究对象之于“对象”的运动的依归性。历史的研究对象决定一定形态的政治经济学总归就是研究把握“既定的生产关系史”,包括发生史、生长史、运动史和全部的发展史。例如,就资本主义的生产方式、生产关系和交换关系的研究来说,也就是把握“资本史”和“剩余价值理论史”,而这不过就是全部的资本主义生产关系史。接下来的问题是,如何恰当地给“生产关系”下定义?这是把对象转化为“逻辑范畴”的科学过程,产生出“生生”结构。前一个“生”指“事物发生”,后一个“生”指“事物发展”。因此,作为历史科学与实践科学的统一,政治经济学批判(学科)贵在说明,“生生不息的运动生长的道理,即历史、系统、现象的认识发生和运动原理。”[5]换言之,所谓的研究对象,不过是“逻辑的研究对象”之于“历史的研究对象”的关系,由此,种种迹象表明,发生学(工作逻辑)和辩证法(如果仅仅作为法则和原则来强调,辩证法仍旧是从形式上说的,即作为“形式规范”看待)的合流将开创生产关系研究上的“新科学”。

注 释

①这是一个商品生产关系发展的历史必然性过程。又表明这一史实现象:商品经济形态社会的知识论的形塑,实际上只是伴随法律的普遍化而开始。所谓:“价值这个经济学概念在古代人那里没有出现过。价值只是在揭露欺诈行为等等时才在法律上区别于价格。”

②林岗教授的另一种表述是:“根据以上解读,又可以将《资本论》的研究对象简单地表述为‘资本主义经济形态’。因为马克思的表述,既包括生产力,又包括广义的生产关系,而经济形态正是这二者的统一。”因为,“任何社会经济形态的运动都是由内在于它的生产力与生产关系的矛盾推动的。要揭示资本主义经济形态从产生、发展到灭亡的运动规律,就必须研究它所特有的生产力与生产关系的矛盾。”

[1]马克思.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社,2004:8.

[2]林岗.论《资本论》的研究对象、方法和分析范式[J].长春:当代经济研究,2012(6):1-6.

[3]吴易风.论政治经济学或经济学的研究对象[J].北京:中国社会科学,1997(2):53-66.

[4]吴宣恭.论作为政治经济学研究对象的生产方式范畴[J].长春:当代经济研究,2013(3):1-10.

[5]许光伟.《道德经》与《资本论》关系简说——论中国经济学的思维和语言[J].武汉:湖北经济学院学报,2016(5):6-13.

[6]许光伟.保卫《资本论》——经济形态社会理论大纲[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

[7]许光伟.《资本论》在何种意蕴上是“史书”——兼析《21世纪资本论》的历史书性质[J].武汉:江汉论坛,2016(5).

[8]马克思.剩余价值理论:第3册[M].北京:人民出版社,1975:555-556.

[9]科恩.卡尔·马克思的历史理论——一种辩护[M].北京:高等教育出版社,2001:98-99.

[10]马克思恩格斯全集:第31卷[M].北京:人民出版社,1998:180.

[11]许光伟.行动与理论:哈贝马斯批判——《资本论》中的历史唯物主义问题[J].北京:河北经贸大学学报,2016(4):25-35.

[12]马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009:62-63.

[13]马克思.资本论:第3卷[M].北京:人民出版社,2004.

[14]马克思恩格斯全集:第30卷[M].北京:人民出版社,1995.

[15]马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995:345.

[16]马克思.资本论:第3卷[M].北京:人民出版社,2004:1013.

[17]马克思恩格斯选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1995.

责任编辑:魏 旭

F014.1

A

1005-2674(2016)10-005-09

2016-04-11

教育部人文社会科学研究规划基金项目(15YJA790073)

许光伟(1971-),男,安徽滁州人,江西财经大学经济学院研究员,主要从事《资本论》与中国经济学研究。