社会资本、非正规金融与农民工自我雇佣

2016-12-07苏群赵霞陈杰

苏 群 赵 霞 陈 杰

社会资本、非正规金融与农民工自我雇佣

苏 群 赵 霞 陈 杰①

文章基于2009年中国农村─城镇移民调查数据(RUMIC2009),利用工具变量法克服内生性问题,研究社会资本对农民工自雇选择和自雇收入的影响,并实证检验社会资本对农民工自雇实现的非正规金融支持路径。结果显示,社会资本能够有效促进农民工自我雇佣的实现,这主要是因为社会资本可以为农民工自我雇佣的创立提供部分启动资金,从而在一定程度上缓解其面临的信贷约束,并且社会资本越丰富,农民工自雇初始投资中非正规金融借贷金额越大,比例越高;社会资本对农民工自雇业的后续发展具有积极影响,社会资本存量越大,农民工自我雇佣经营收入越高。

农民工; 自我雇佣; 社会资本; 非正规金融

自我雇佣在农民工群体中日益普遍,并且形成了一定的规模:国家统计局公布的数据显示,2015年自营就业的农民工已经达到了农民工总量的16.7%。作为一种重要的就业方式,自我雇佣是缓解农民工就业压力的有效手段[1]。在中国经济发展进入新常态的背景下,自我雇佣所发挥的增强经济活力、促进产业结构升级和市场机制发育的作用,对于现时的中国经济而言意义更为明显。但是,由于缺乏信贷支持和政府扶助,农民工自我雇佣活动仍然面临诸多挑战,突出表现便是存在资金约束:首先,中国的金融体系不完善,缺乏合适的金融产品和信贷技术,从而使私营经济面临信贷约束[2];其次,已有政策对农民工扶助的前提都是“返乡创业”,身处城市的农民工难以享受政策优惠;最后,抵押品和信用担保的缺乏进一步加剧了农民工从正规金融渠道获得借贷的困难性。那么,在缺乏正规金融支持的情况下,农民工自雇活动是如何实现并发展起来的?在中国这样一个关系型社会,社会资本在农民工自雇过程中扮演了重要角色。

目前,相关研究主要集中于社会资本对自雇选择的影响。Wang and Maani基于新西兰的移民数据研究发现,种族间社会网络能够有效促进网络内个体自我雇佣的实现[3]。Romero and Yu对西班牙的中国移民调查显示,社会关系网络更大、范围更广的中国移民更有可能成为自雇业者[4]。Toussaint使用美国的国际移民数据,考察了社会网络对移民自雇选择的影响,研究表明种族社会网络对移民由受雇转为自雇具有正向影响[5]。基于中国数据的研究显示社会资本对自我雇佣具有积极影响。其中马光荣、杨恩艳发现,社会资本可以缓解信贷约束,从而能够有效促进农村自营工商业的创立与发展[6]。Yueh使用2000年中国城市家庭调查数据考察了社会资本对城镇职工从事自我雇佣活动的影响,结果表明社会资本有助于降低信息获取成本、帮助自雇者进入信贷供给网络,并协助他们获得营业许可执照[2]。而对同处于城市环境下的农民工而言,社会资本对其从事自我雇佣活动同样具有重要作用,并且社会资本越多,从事自雇活动的概率越高[7-9]。

纵观文献,现有研究存在如下问题:首先,偏重实证研究,缺乏社会资本对农民工自雇选择和自雇收入影响机制的理论分析。其次,社会资本影响农民工自雇活动的非正规金融路径还有待验证。在中国农村,社会网络能够有效促进民间借贷,对于农村自营工商业的创立和发展具有积极作用[6],但这一影响路径在农民工自雇过程中是否成立,现有研究还没有涉及。此外,现有研究大多集中在社会资本对农民工自雇选择单一层面的分析上,缺乏社会资本对农民工自雇收入影响的考察。

鉴于此,本文使用了2009年中国的农村—城镇移民调查(RUMIC2009)数据,从以下三个方面对现有研究予以拓展:首先,本文构建了社会资本影响农民工自雇选择和自雇收入的理论框架,系统梳理了其影响机制,并提出了研究假说;其次,实证检验了社会资本对农民工自雇选择的影响,并验证了社会资本的非正规金融支持路径;再次,考察了社会资本对农民工自雇收入的影响,用以说明社会资本在农民工自雇发展过程中仍然具有重要作用。同时在计量检验过程中,采用合适的工具变量纠正了可能存在的内生性问题。本文的研究目的在于,通过社会资本对农民工自雇选择和自雇收入的影响研究,厘清社会资本对农民工自我雇佣的影响路径,在此基础上加深对非正式制度在市场经济中微观作用机制的理解。在“大众创业、万众创新”的时代背景下,从缓解农民工自雇面临的资金约束出发,本文的研究能够为政府相关政策的制定和正规金融机构的改革提供有益的启示。

一、理论框架与研究假说

创业是创业者对自己拥有的资源或通过努力能够拥有的资源进行优化整合,从而创造出更大经济或社会价值的过程。对于农民工而言,创业的形式更多的体现为自我雇佣。农民工自我雇佣过程的实现始于其对创业机会的识别。由于创业机会的识别伴随着大量信息的获取和处理,因此这不仅依赖于农民工自身的警觉性(alertness)、风险感知(risk perception)、自信(self-efficacy)和已有知识(prior knowledge),而且更离不开信息的来源:社会资本。这主要是因为社会资本在传递信息过程中扮演着重要角色[10],而且社会资本越丰富,其中所蕴含的信息也就越多,自我雇佣者也就越可能从中识别出创业机会,并通过与网络成员的讨论思考和资源评价对有关机会进行开发,进而促进农民工自我雇佣的实现。不仅如此,直接或间接的政治社会资本还能够帮助自雇业者取得营业许可执照,使他们能够更为快速有效的实现自我雇佣。

充足的创业启动资金是农民工自我雇佣实现的关键条件,然而农民工的自有资金往往难以满足其创业初期的资金需求。在获得正规金融借贷存在一定障碍的情况下,社会资本在为农民工提供非正规借贷中发挥了重要作用,使得非正规借贷成为民间金融的主要形式。这主要是因为社会关系网络可以有效传递信息,能够在一定程度上缓解由信息不对称所导致的道德风险和逆向选择,从而确保约定的履行[11];另外非正规借贷所具有的低息或无息以及还款期限灵活等优势,也促使以社会关系网络为载体的非正规借贷成为民间金融的主要形式。值得注意的是,农民工资金需求得到满足与嵌入于社会关系网络的各种资源密不可分。从微观意义上讲,社会关系网络中镶嵌有各种资源,个体可以通过摄取其中的资源而获得情感性或工具性行动回报,其中工具性行动回报是获得包括经济回报在内的各种资源。因此,除了可以获得信息支持外(用以识别创业机会),农民工还可以从社会关系网络中获得资金支持,这种资金支持既包括联系人直接提供资金,也包括联系人通过介绍农民工进入某一借贷网络(合会、钱庄或互助基金会等)而提供的间接支持,并且社会资本越丰富,农民工所能获得的非正规金融支持越强,越能缓解农民工所面临的资金约束,从而能够有效促进农民工自我雇佣的实现。

除此之外,社会资本还可以提高农民工信息和资源整合能力进而对其自雇绩效如经营收入产生积极影响。首先,与政府相关职能部门的良好关系可以使农民工更为快速地获得有价值的异质性信息,包括商业信息或政策变更信息,从而有助于自雇农民工不断捕捉新的机会、扩大经营选择余地并及时调整战略,进而促进农民工自雇业的发展。其次,与客户或经销商的关系强度不仅会影响自雇农民工获取产品质量或消费情况的认知,而且还会影响其获取有关市场需求现状及未来变化趋势等方面信息的数量和质量。因此,与客户或经销商的关系网络发挥了良好的桥梁和衔接作用,使自雇农民工能够以较低的成本更为全面迅速地了解产品和市场信息,通过对信息的整合与处理为相关决策提供有力的依据,进而提高自雇农民工的市场应变能力。另外,上述社会关系网络在巩固和强化供应关系的基础上,还可以为自雇农民工带来广泛的商业伙伴,从而扩大采购、生产或销售网络,进而发挥数量优势,促成交易量的上升和交易成本的下降[12],这显然会对农民工自雇绩效产生积极影响。再次,自雇业可持续发展的核心在于其自身的竞争能力,而影响竞争能力的关键因素在于自雇企业的动态能力,动态能力的形成又依赖于其背后知识信息和资源基础的改变。社会关系网络中包含有大量的信息和资源,为个体或组织提供了广阔的平台,个体或组织可以通过不断的学习来达到改变信息和资源基础、提高竞争能力的目的,且自雇农民工社会关系网络越丰富,越有利于自雇企业动态能力的提升,越能够促进农民工自雇业的持续发展和自雇收入的不断提高。最后,社会资本不仅可以在农民工自雇业创立过程中提供诸如信息、资金等创业资源,还能在农民工自雇业发展过程中给予资金支持,丰富的资金显然对于农民工自雇业的发展和扩张具有至关重要的作用;并且社会资本越丰富,所能提供的经济支持越强,越有利于农民工自雇经营收入的提高。

综上所述,本文提出如下假说:

假说1:社会资本有利于促进农民工自雇活动的实现。

假说2:社会资本可以通过非正规借贷路径促进农民工自雇活动的实现;且社会资本越丰富,农民工初始投资中来自于非正规借贷网络的金额越大,比例越高。

假说3:社会资本越丰富,农民工自我雇佣收入越高。

二、数据来源与统计性描述

本文的数据来自于2009年中国的农村—城镇移民调查数据(RUMIC2009),该调查由北京师范大学、昆士兰大学和澳大利亚国立大学(the Australian National University)联合进行,并得到了国家统计局和德国劳动研究所(the Institute for the Study of Labor,IZA)的支持。调查包含5 000个流动人口家庭(MHS)、8 000个农村家庭(RHS)和5 000个城镇家庭样本(UHS),根据研究目的,本文选择了其中的流动人口子样本(MHS)。流动人口样本来自课题组自行设计的抽样框,涉及了出现在城镇和农村调查中的9个省份15个城市,包括:上海市;广东省的广州市、深圳市和东莞市;江苏省的南京市和无锡市;浙江省的杭州市和宁波市;湖北省的武汉市;安徽省的合肥市和蚌埠市;河南省的郑州市和洛阳市;重庆市;四川省的成都市。由于中国的大部分流动人口都集中在上述城市*具体请参见http:∥www.ciidbnu.org/chip/chips.asp?year=2008。,因此,相较于其他微观调查数据,RUMIC的流动人口数据调查范围更广、代表性更强、数据量也更大,可以说是研究中国农民工问题最为权威的数据。

与自雇农民工相对应,本文将受雇农民工定义为“具有农业户籍身份,从事二、三产业劳动的工资收入者”[13],同时根据法定就业年龄(男性16~60岁,女性16~55岁)、就业状态等方面对受雇农民工进行了筛选。另外,由于国家没有对自雇业者的年龄做相关规定,考虑到自雇业者的特殊性,本文并没有对自雇农民工的年龄设立上限,而仅将下限设定为16岁。本文还删除了某些重要信息(受教育年限、工资或自雇收入、社会资本)缺失的样本,最后得到了3 336个农民工样本,其中591个自雇农民工样本,2 745个受雇农民工样本。

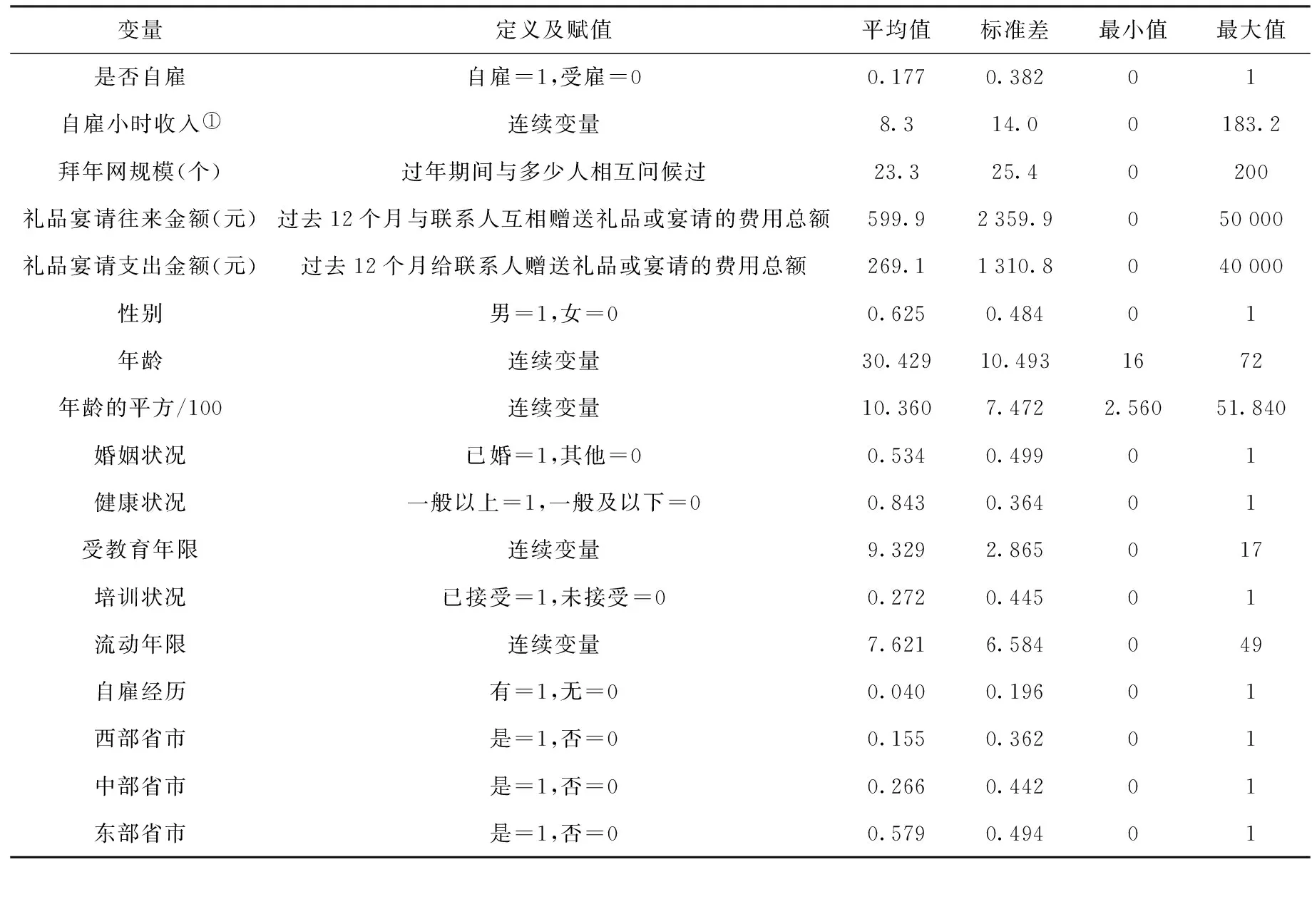

由于本文关注的是社会资本在农民工自我雇佣选择和发展过程中的作用,因此首先是如何衡量农民工的社会资本。邹宇春、敖丹通过“讨论网”社会资本、“拜年网”社会资本和“饭局网”社会资本三种方法测量了自雇者与受雇者社会资本的群体差异[14]。其中“讨论网”是指个体在遇到重要问题时会去找哪些人讨论,“拜年网”是个体在中国新年时会给多少人以及给什么职业和职位的人拜年等,同时在中国人的关系网络中,互赠礼品和请客吃饭是维持和拓展关系网络的重要手段,因此“饭局网”是衡量社会资本的方便合理指标。但王卫东也指出“拜年网”在中国社会文化背景下测量个体的社会网络资本比“讨论网”可能更为有效[15]。结合已有文献,本文选取了“拜年网规模”“礼品宴请往来金额”来衡量农民工的社会资本,同时考虑到农民工可能会为了达到功利性目的而主动投资社会关系网络,本文另外加入了“礼品宴请支出金额”变量,这样可以更加客观地反映农民工对社会资本的依赖*为了保证模型的稳健性以及结论的可靠性,本文在后文的实证研究中分别就三个代理变量进行了回归。。表1提供了本文实证部分所需变量的统计描述。

表1 变量的解释及描述性统计

①相较于受雇者,自雇者工作时间更长(本样本中受雇者平均每天工作9.25小时,自雇者平均每天工作11.17小时),因此,以小时收入衡量更为准确。

从表1可以发现,有接近18%的农民工从事自我雇佣活动;男性占较高比例;平均年龄在30岁左右且超过一半的农民工已婚;由于正处于青壮年时期,他们的身体健康状况普遍较好;从受教育年限来看,农民工的平均受教育年限接近9.3年,已经完成了初中教育,但只有27%的农民工接受过培训;农民工的平均流动年限达到了7.6年;绝大多数农民工并没有自我雇佣经历。

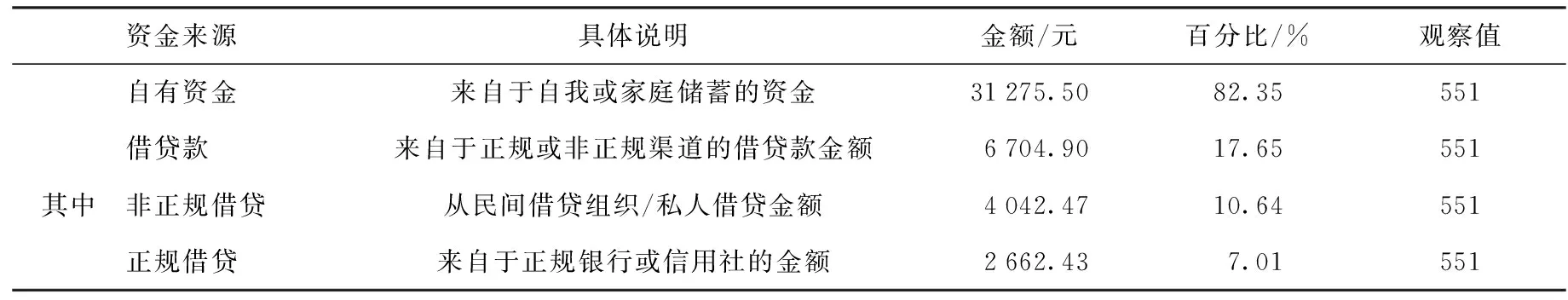

表2提供了农民工自我雇佣初始投资中的资金来源及其比重。可以看出,农民工自我雇佣主要依靠自有资金,但是自有资金并不能满足自雇农民工的资金需求,他们还需要通过借贷来弥补资金缺口,而在借贷款金额中,来自于民间借贷组织或私人的非正规借贷金额超过了借贷款总额的60%,大于来自正规借贷渠道的资金规模。这至少说明了两个问题:首先,信贷约束具有一定的普遍性。它不只存在于农村地区,即使在正规金融发展较为完善的城市地区,仍然存在相当程度的信贷约束,这种现象在农民工群体中尤为突出。其次,非正规借贷一定程度上缓解了信贷约束,它为自我雇佣农民工提供了资金支持,在农民工自雇业创立过程中发挥了重要作用。

表2 农民工自我雇佣初始投资的资金来源

三、实证检验

(一)社会资本与农民工自雇选择

由于因变量是农民工从事自雇活动亦或受雇工作,符合二值选择模型的特征要求,因此本文选用Probit模型考察社会资本对农民工自雇选择的影响。具体回归方程如下:

P(EMPic=1)=β0+β1LnGreetic+β2Xic+λc+εic

(1)

其中,EMPic是二值虚拟变量:若农民工从事自我雇佣活动,则EMPic=1,否则为0。i表示农民工家庭,c表示城市;LnGreetic表示拜年网规模的对数值,是关键解释变量;Xic表示农民工家庭的物质资本以及户主的人力资本等个人特征,λc表示城市虚拟变量,用以考察不同城市的经济和政治环境对农民工就业选择的影响;εic为残差项。

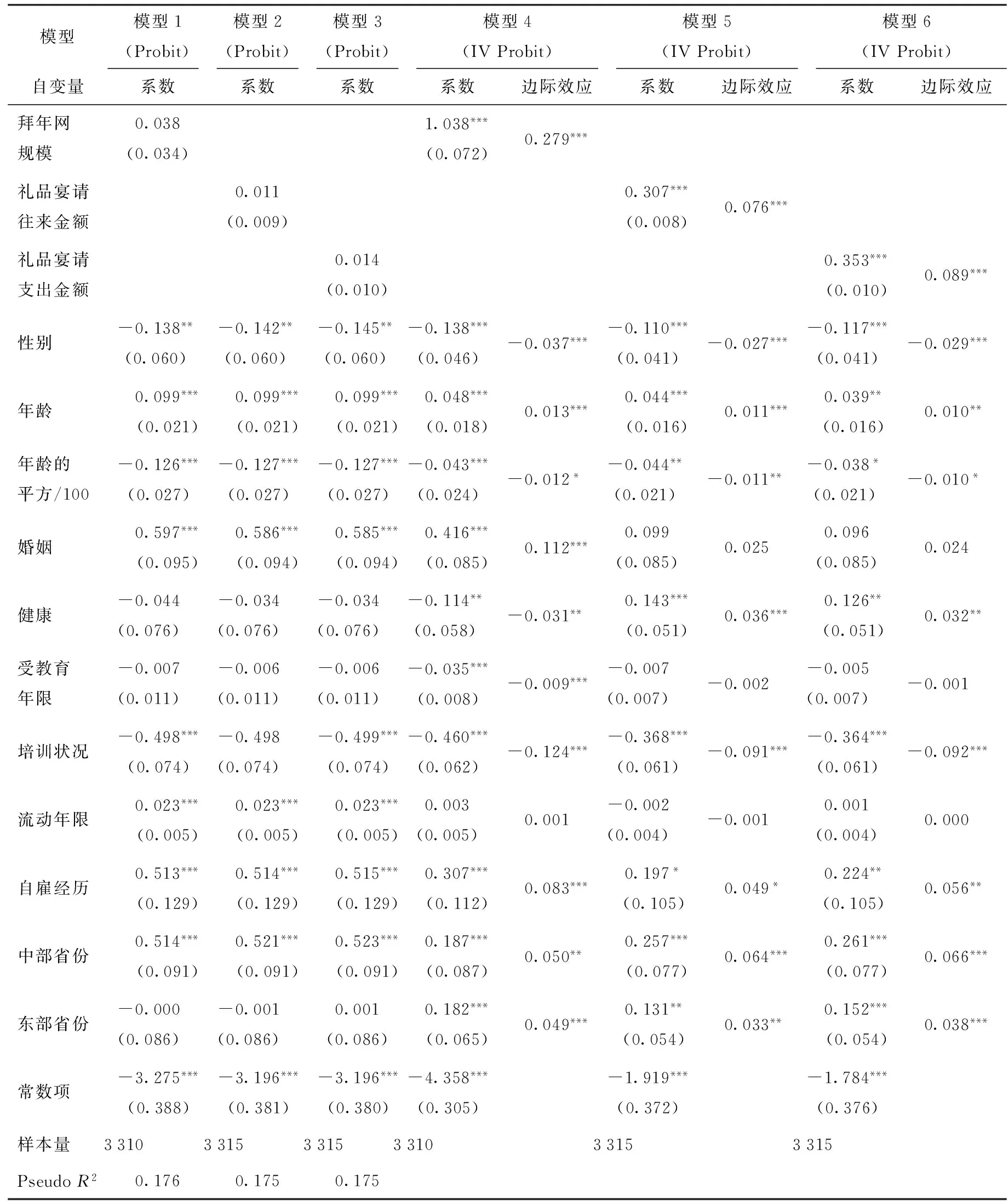

表3给出了表征社会资本的3个变量对农民工自雇选择影响的回归结果。从模型1~3的回归结果来看,“拜年网规模”“礼品宴请往来金额”以及“礼品宴请支出金额”变量系数虽为正,但并不显著。这主要是因为社会资本与农民工自雇选择之间可能存在“自我选择”(self-selection)问题而导致内生估计偏误:首先,拥有更丰富社会资本或更强能力的农民工由于可以调动更多的资源而更可能从事自雇活动[7];其次,那些社会关系网络更为贫乏或能力更弱的农民工由于在劳动力市场上缺乏足够的竞争力也更可能从事自雇活动[16],这就会造成社会资本变量的估计值偏小。

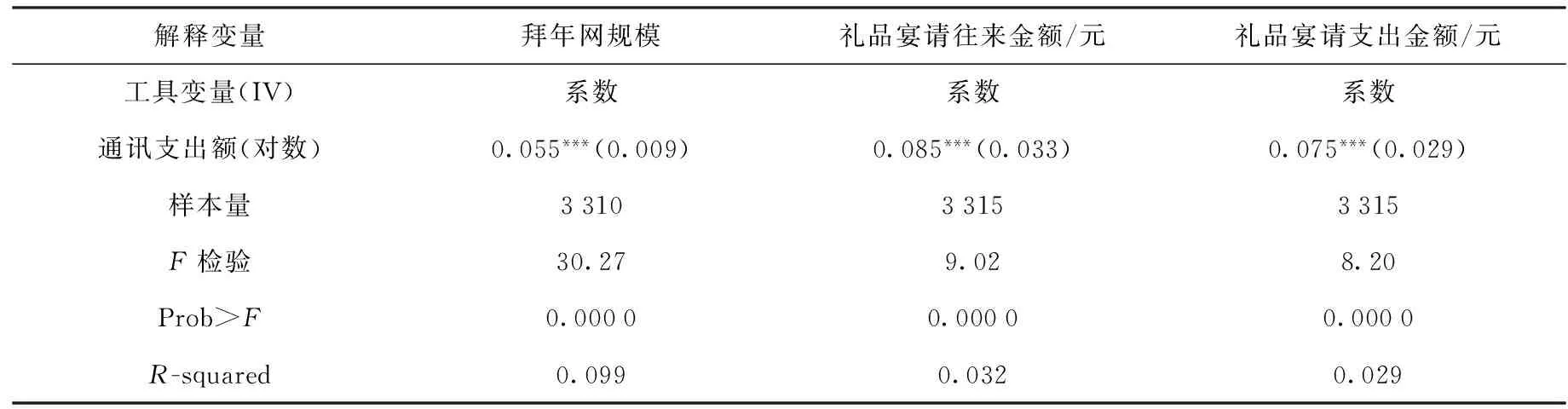

为了解决可能存在的内生性问题,本文使用“通讯费用”作为农民工社会资本的工具变量*本文还另外尝试了“兄弟姐妹数”和“所在村劳动力外出务工比例”作为工具变量,但遗憾的是上述两个工具变量对3个代理变量并没有表现出完全的显著相关,不能满足工具变量与内生解释变量相关,即Cov(IV,x)≠0的要求,因此本文并未使用。。理由如下:经常联系是人与人之间维系和拓展关系的重要手段之一,随着社会经济的不断发展以及手机等通讯工具的普及,人与人之间的通讯交流变得常态化。而这种联系势必会产生一定的费用,并且通讯费用越高说明个人的社会关系网络规模越大、质量越高。同时本文选取的工具变量在已有研究中也存在相似的例证:李树、陈刚使用“是否拥有手机”和“拥有手机的时间”作为社会资本的工具变量[17],并且在实证检验过程中证实了上述工具变量的有效性,而“是否拥有手机”和“拥有手机的时间”恰恰是“通讯费用”的有效体现,这进一步证实了本文所选工具变量的合理性。表4报告了一阶段的回归检验结果,从中可以看出工具变量在三个模型中均在1%的水平上统计显著,说明“通讯费用”与“拜年网规模”“礼品宴请往来金额”以及“礼品宴请支出金额”存在显著正相关关系。另外,工具变量的系数通过了1%水平的t检验,F值分别达到了41.17、6.68和6.17,说明并不存在弱工具变量问题。同时“通讯费用”可能仅仅通过农民工社会资本这个渠道来对农民工自雇选择产生影响,这就保证了工具变量的外生性。

表3 社会资本对农民工自雇选择的影响

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上统计显著,括号内数值为标准差。

表4 工具变量对农民工社会资本的影响

注:限于篇幅,其他控制变量的回归结果没有报告;其余同表3。

表3中模型4~6报告了使用工具变量后所进行的回归结果。从中可以发现社会资本变量的系数均在1%的水平上统计显著,且大小均有不同程度的提高,说明社会资本对农民工自雇创业发挥了正向且显著地影响。这与本文的假说1完全一致:社会资本有效促进了农民工自雇业的创立。另外Wald外生检验(Wald test of exogeneity)的结果(P值均为0.000 0,拒绝“所有解释变量均有外生”的原假设)表明社会资本为内生变量,因此本文接受IV Probit的回归结果。从边际效应来看,“拜年网规模”“礼品宴请往来金额”和“礼品宴请支出金额”每增加一倍,农民工从事自我雇佣的概率便分别上升27.9%、7.6%和8.9%。并且其边际效应在模型4~6中均处于前两位,这意味着投入一单位的社会资本对农民工从事自我雇佣所产生的影响要大于其他要素,进一步突显了社会资本在促进农民工自雇实现过程中的积极作用。这也从另一个方面说明,即使在市场化程度较高的城市地区,社会资本仍然发挥着重要的影响,它可能已经嵌入了新生的市场机制之中。

同时,模型4~6中部分控制变量的符号和显著性水平也具有一致性,说明控制变量所揭示的结论具有良好的稳健性。女性农民工更可能从事自雇活动,这与Wang et al.的结论一致[18]。这可能是因为女性在劳动力市场上往往面临着一定的性别歧视,使得她们并不能找到合意的工作,而自我雇佣却不存在此问题,且由于自我雇佣的工作时间和方式更为灵活,可以使女性农民工更好地承担起相夫教子的角色;自我雇佣的概率随年龄呈倒“U”型分布,这与宁光杰的结论相同[8];已婚农民工更有可能创立自雇业,这可能是因为家庭为农民工自雇经营的创立提供了启动资金支持;虽然表示人力资本的健康状况影响方向并不固定,但是受教育年限和培训状况变量表现出了较好的一致性:系数均为负且大部分显著。说明具有高学历和受过培训的农民工更倾向于选择工资部门,这与叶静怡、王琼的结论是完全一致的[7];来城市之前的自雇经历会显著提高农民工从事自雇活动的可能性,说明了就业状态的路径依赖和技能的可携带性;另外,省市变量的回归结果表明中部和东部的农民工更倾向于进行自我雇佣,这可能是因为相较于西部省份,中东部省份的经济和观念更为开放,市场活力更强,机会更多。

(二)社会资本对自雇农民工非正规借贷金额及比例的影响

上述的实证结果表明,社会资本在农民工选择从事自我雇佣活动中具有重要作用。那么在缺乏正规金融支持的情况下,社会资本是如何对农民工自雇实现产生影响的呢?就现实而言,农民工自雇创立所面临的主要挑战就是资金约束;从理论上来讲,拥有更多社会资本的农民工,会有更多的民间借贷渠道,当其面临资金约束时,更容易从亲友处获得借款以满足其资金需求,从而能够有效推动农民工自我雇佣的实现。事实是否如此呢?本文将实证检验社会资本对自雇农民工非正规借贷金额及其比例的影响,以进一步验证其非正规金融支持路径。因变量是自雇农民工初始投资中的非正规借贷金额和比例,而由于部分农民工的这些借贷金额为0(相应的比例亦为0),因此本文使用了Tobit模型进行估计。核心自变量是“拜年网规模”*当然,本文同样使用“礼品宴请往来金额”和“礼品宴请支出金额”对方程进行了回归,两个变量的系数为正但不显著。考虑到在中国社会文化背景下“拜年网”测量个体的社会网络资本的有效性,可以认为社会资本对农民工非正规借贷具有积极的促进作用。。具体回归方程如下:

LnDebtic=β0+β1LnGreetic+β2CapitalSic+λc+εic

(2)

其中,LnDebtic既表示农民工自我雇佣初始投资中非正规借贷金额的对数值,也表示非正规借贷比例的对数值,核心变量仍为LnGreetic(拜年网规模的对数值);CapitalSic表示农民工自雇初始投资中的资金构成,包括自有资金、银行借贷等变量;其余变量的解释同式(1)。

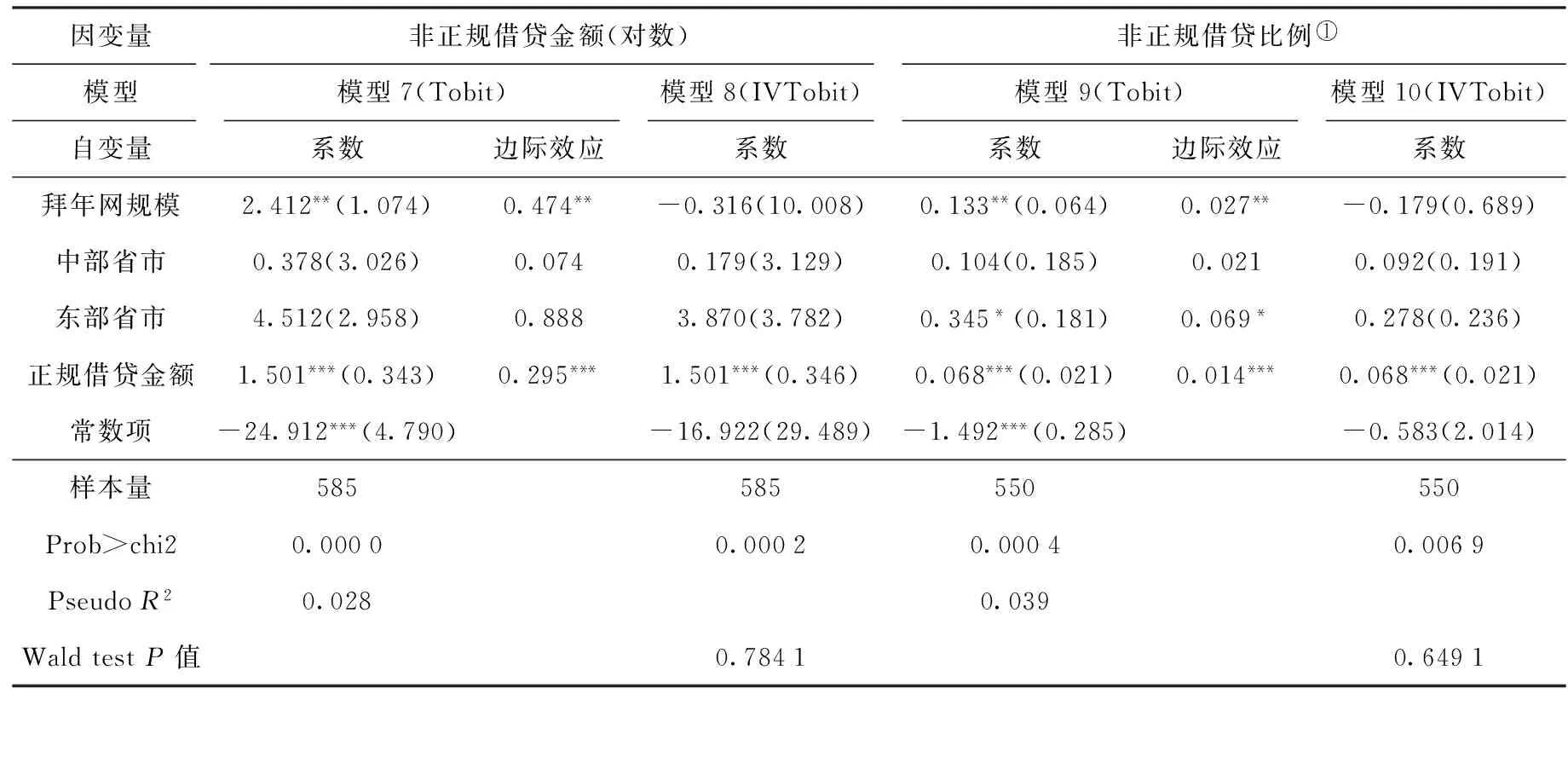

表5中模型7和模型9提供了具体的Tobit回归结果,从中可以发现,因变量无论是非正规借贷金额(对数),还是非正规借贷比例,“拜年网规模”变量均在5%的水平上正向显著,说明社会资本越多,农民工自雇初始投资中的非正规借贷金额越大,比例越高。针对社会资本存在的内生性问题,本文将“通讯费用”作为工具变量对方程进行了回归。表5中模型8和模型10报告了IV Tobit的回归结果,从中可以发现社会资本变量的系数并不显著且均为负数,这与Tobit的回归结果存在明显差异,但是Wald外生检验(Wald test of exogeneity)的结果并不能拒绝“所有解释变量均为外生”的原假设,因此本文接受Tobit的回归结果,亦即社会资本与农民工自雇创业初始投资中的非正规借贷金额和比例呈正相关关系,并且“拜年网规模”每增加10%,非正规借贷金额便增加4.74%;非正规借贷比例增加0.27个百分点。结合表3的回归结果,可以认为社会资本通过促进非正规借贷而对农民工自雇业的创立产生了积极影响,这与假说2完全吻合。

一般认为,中国城市的的正规金融发展较农村地区完备许多,但由于以下三个方面的原因,使得农民工在自雇创立过程中仍然依赖非正规金融。首先,囿于自身知识水平的限制,农民工对信贷产品缺乏足够的认识,并且由于缺乏合适的抵押品,他们很难从正规金融机构获得贷款;其次,在传统农业社会农民工形成了使用社会关系网络的惯习,即使客观环境发生变化,他们仍然会按照其在农业社会形成的理性行事[19],因此农民工在外部性风险和成本高昂的城市环境中,更倾向于使用非正式的社会关系网络来达到经济目的;再次,就正规金融机构而言,他们的信贷门槛较高,并且缺乏针对性的信贷产品,大大降低了农民工获得贷款的可能性。

表5 社会资本对农民工自雇初始投资中非正规借贷金额和比例的影响

注:同表3。限于篇幅,“礼品宴请往来金额”和“礼品宴请支出金额”的回归结果没有报告。

①这里的“非正规借贷比例”使用的是小数形式,而非百分比,但这并不影响本文的结论。

(三)社会资本与农民工自雇收入

在验证了社会资本对农民工自雇业创立影响的基础上,本文进一步检验了社会资本对农民工自雇经营收入的作用。由于受雇农民工这部分收入为0,因此本文使用了Tobit模型进行了估计*本文还尝试了对自雇样本进行单独回归,考虑到可能存在的“样本选择”会导致“选择性偏差”,使用了Heckman两阶段模型予以解决,不过回归结果显示模型中的逆米尔斯比率(inverse Mills ratio)的系数并不显著,这说明样本选择问题并不严重,同时对自雇农民工样本的估计结果仍然支持本文的结论,限于篇幅没有报告。。具体回归方程如下所示:

LnWageic=β0+β1LnGreetic+β2Xic+β3Industryic+λc+εic

(3)

其中,LnWageic即表示农民工自我雇佣小时收入的对数值,又表示农民工自我雇佣月收入的对数值;关键解释变量仍为表示拜年网规模的LnGreetic;Industryic表示农民工自雇工商业的行业特征;其余变量的解释同式(1)。

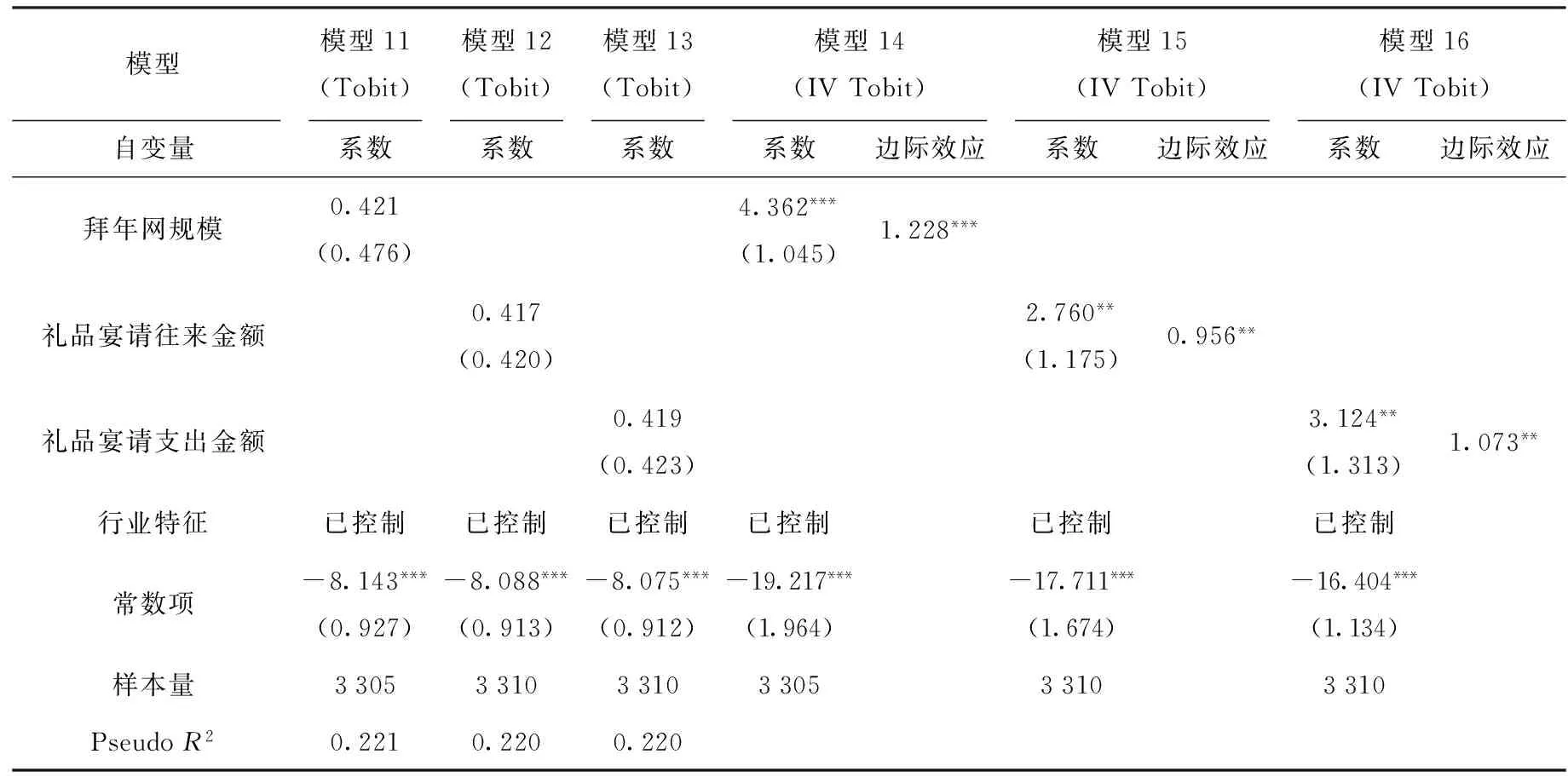

表6提供了社会资本对农民工自我雇佣收入的回归结果。模型11~13的回归结果表明,社会资本对农民工自雇收入并无显著影响,但可能因为遗漏变量和反向因果而存在内生性问题。一般认为,收入更高的人更有能力构建社会关系网络,而收入低的人则更希望通过投资社会关系网络来摆脱收入困境,这就导致收入和社会关系网络的反向因果关系,进而使得回归方程存在估计偏误,并由此造成社会资本变量的系数估计值偏小。模型14~16报告了使用工具变量之后的回归结果,从中可以看出社会资本变量的系数明显增大,并且均为正向显著,另外Wald外生检验(Wald test of exogeneity)的结果表明可以分别在1%、5%和5%的显著性水平上拒绝“所有解释变量均为外生”的原假设,即认为社会资本变量为内生变量,因此本文接受IV Tobit的回归结果。综上所述,本文认为社会资本能够显著促进农民工自雇收入的提高:“拜年网规模”“礼品宴请往来金额”和“礼品宴请支出金额”每增加1%,农民工(小时)自雇收入便分别增加1.23%、0.96%和1.07%。有效验证了本文的假说3。这说明社会资本对农民工自我雇佣的影响具有持续性,它不仅能够有效促进农民工自雇业的创立,还能够在农民工自雇业的的后续经营和发展过程中产生积极作用。同时,作为一种非正式制度,社会资本在市场经济不断发展与完善的情况下并没有被新生的市场机制瓦解和替代,它仍然具有很强的经济效用[20]。

表6 社会资本对农民工自雇收入的影响

注:同表3;控制变量同表3,回归结果限于篇幅没有报告。

四、结论与启示

在市场制度并不完善的中国,非正规经济的有效运转更多的依赖社会资本。社会资本可以通过机会识别、非正规金融借贷和营业执照三种支持路径促进农民工自雇业的创立,并且对于自雇农民工营业收入具有积极影响。本文使用2009年中国的农村—城镇移民调查数据(RUMIC2009),实证检验了社会资本对农民工自雇业创立及其发展的影响,同时验证了非正规金融支持路径在农民工自雇创立过程中的重要作用。主要得出如下结论:社会资本可以有效促进农民工自我雇佣的实现;作为非正规金融的重要载体,社会资本可以为农民工自雇业的实现提供资金支持,从而在一定程度上缓解其面临的信贷约束,且社会资本越丰富的农民工所能获得的非正规金融借贷金额越大,比例越高;同时,社会资本对农民工自雇业的后续发展具有积极影响,社会资本存量越大,农民工自我雇佣经营收入越高。

资金约束是农民工自我雇佣面临的重要挑战,这既有政策不完善的原因,也与正规金融渠道不畅密切相关。因此在加强政策扶持力度的基础上,还应该深化正规金融机构改革。本文的研究发现社会资本能够为农民工自雇业提供一定的资金支持,从而缓解其面临的信贷约束,这主要是因为以社会资本为载体的非正规金融本身具有一定的优势,而这也为正规金融机构的改革提供了有益的启示。因此,为了有效推进农民工自雇业的实现及其长足发展,本文建议如下:

一是政府应加大对农民工自我雇佣的政策引导和资金扶持力度。现有的政策多倾斜于返乡农民工,对在城市从事自雇活动的农民工缺少支持。因此对于这部分农民工,各级政府要简化手续,减免税收,提供专项资金支持,保证相关政策的落实到位,从而在“大众创业、万众创新”的时代背景下,为其自我雇佣的实现及发展创造有利的制度环境。

二是金融机构要优化业务布局,改革工作方式,大力推动金融组织、产品和服务创新。社会资本之所以能给予农民工自我雇佣以非正规金融支持,是因为社会资本具有一定程度的信息传递功能,从而缓解了其与正规金融机构之间存在的信息不对称问题。因此,金融机构要借鉴非正规金融的优点,充分利用和发挥社会资本的优势;降低准入门槛,建立适合农民工特点的授信审批、信用评级、客户准入和利率定价制度;加大对农民工自我雇佣领域的信贷支持力度,创新贷款方式,拓宽贷款抵押担保范围,积极开发针对农民工群体的中长期、低成本的差异化信贷产品;优化网点布局,增强金融服务便利性,提高金融服务的可得性,不断扩展和提升金融服务能力和水平。

三是政府与金融机构全力合作,推动普惠性金融业务持续发展和服务持续改善。普惠金融是指立足机会平等要求和商业可持续原则,以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务。国务院发布的《推进普惠金融发展规划(2016—2020)》的通知强调,进一步加大对薄弱环节金融服务的政策支持,优先解决特殊群体的金融服务问题。作为城市的边缘群体,农民工在自雇活动过程中所面临的资金约束说明:普惠金融的推动与发展具有其合理性和必要性。可以预期,普惠金融将能够有效促进农民工自雇业的创立和发展。

[1] 解垩.中国非农自雇活动的转换进入分析.经济研究,2012(2):54-66

[2] YuehL. Self-employment in Urban China:Networking in a Transition Economy.ChinaEconomicReview,2009(3):471-484

[3] Wang X, Maani S A. Ethnic capital and self-employment: a spatially autoregressive network approach.IZAJournalofMigration,2014(1): 1-24

[4] Romero I, Yu Z. Analyzing the influence of social capital on self-employment: a study of Chinese immigrants.TheAnnalsofRegionalScience,2015(3):877-899

[5] Toussaint-Comeau M. Do ethnic enclaves and networks promote immigrant self-employment?.EconomicPerspectives,2008(4):30-50

[6] 马光荣,杨恩艳.社会网络、非正规金融与创业.经济研究,2011(3):83-94

[7] 叶静怡,王琼.农民工的自雇佣选择及其收入.财经研究,2013(1):93-102

[8] 宁光杰.自我雇佣还是成为工资获得者?——中国农村外出劳动力的就业选择和收入差异.管理世界,2012(7):54-66

[9] Zhang J, Zhao Z. Social-family network and self-employment: evidence from temporary rural-urban migrants in China.IZAJournalofLabor&Development,2015(1):1-21

[10] Zhao Yaohui.The Role of Migrant Networks in Labor Migration: The Case of China.ContemporaryEconomicPolicy,2003(4):500-511

[11] 杨汝岱,陈斌开,朱诗娥.基于社会网络视角的农户民间借贷需求行为研究.经济研究,2011(11):116-129

[12] 黄洁,蔡根女,买忆媛.农村微型企业:创业者社会资本和初创企业绩效.中国农村经济,2010(5):65-73

[13] 李培林,李炜.近年来农民工的经济状况和社会态度.中国社会科学,2010(1):119-131

[14] 邹宇春,敖丹.自雇者与受雇者的社会资本差异研究.社会学研究,2011(5):198-246

[15] 王卫东.中国社会文化背景下社会网络资本的测量.社会,2009(3):146-158

[16] Song L. and Appleton S. social protection and migration in china: what can protect migrants from economic uncertainty.IZADiscussionPaperNo.3594,2008

[17] 李树,陈刚.“关系”能否带来幸福?——来自中国农村的经验证据.中国农村经济,2012(8):66-78

[18] Wang D W, Cai F, Zhang G Q. Factors Influencing Migrant Workers’ Employment and Earnings—The Role of Education and Training.SocialSciencesinChina,2010(3):123-145

[19] 徐勇.农民理性的扩张:“中国奇迹”的创造主体分析——对既有理论的挑战及新的分析进路的提出.中国社会科学,2010(1):103-118

[20] 王永钦.市场互联性、关系型合约与经济转型.经济研究,2006(6):79-91

Social Capital, Non-formal Financial and the Migrant Workers’ Self-employment

Su Qun Zhao Xia Chen Jie

Based on the data from Rural-Urban Migration in China ( RUMIC 2009), and using instrumental variable method to overcome the problem of endogenous, this paper analyze the influence of social capital on the self-employment choice and income of the migrant workers, then empirically examine the non-formal financial supporting path of social capital to the realization of self-employment. The results show that social capital can effectively promote the realization of self-employment of migrant workers. This is mainly because the social capital can provide the migrant workers’ self-employment with start-up capital, then alleviate the financial constraints to a certain extent, and the self-employed migrant workers who has abundant social capital can receive more non-formal financial credit. Also, social capital has a positive impact on the development of the migrant workers’ self-employment, to be specific, the greater the social capital amount, the higher the self-employed business income.

Migrant worker; Self-employment; Social capital; Non-formal financial

2016-05-09

国家自然科学基金重点项目“人口变化,城乡人口流动和中国的农业与农村发展”(编号:71361140370);江苏省高校优势学科建设工程资助项目(编号:PAPD);教育部人文社会科学研究青年基金项目“政府购买公共服务中凭单制运用评估及优化”(编号:16YJC630045);江苏高校哲学社会科学研究项目“社会性别视角下女性农民工就业服务的现状及对策研究—以南京为例”(2015SJD089),并由南京农业大学中央高校基本科研业务费人文社科研究基金配套资助(SKPT2015015);南京农业大学中央高校基本科研业务费人文社科研究基金项目“供需视角下新生代农民工住房保障问题及对策研究—以南京市为例”(SK2015004)。

苏 群,南京农业大学经济管理学教授、博士生导师;

赵 霞,南京农业大学公共管理学院社会保障专业硕士研究生,邮编:210095;

陈 杰,南京财经大学经济学院讲师。

① 感谢中国收入分配研究院给予的数据支持。