粮食生产型家庭农场:临界经营规模与发展愿景分析

2016-12-07祝华军田志宏

祝华军 田志宏 楼 江

粮食生产型家庭农场:临界经营规模与发展愿景分析

祝华军 田志宏 楼 江

文章从农户收入角度研究以粮食生产为主的家庭农场的临界经营规模。通过建立数学模型,设定农户家庭收入系数、复种指数等参数,并利用统计数据进行测算。结果显示,现状临界经营规模为一年一熟制地区11.93公顷,一年两熟制地区6公顷;在种粮现金收益低增长且国家维持目前补贴水平的情形下, 2020年的临界经营规模为一年一熟制地区为9.4公顷,一年两熟制地区为4.73公顷,在此临界经营规模下理论上最多可有940万农户达到临界经营规模;并认为2020年培育出200万户粮食生产型家庭农场也是一项富有挑战的阶段性愿景目标。

家庭农场; 临界经营规模; 粮食; 愿景

作为一种新型农业经营组织,家庭农场对于我国粮食安全目标和农户收入增长目标具有重要意义。 “家庭农场”一词自写入十七届三中全会文件以来,连续出现在中央一号文件中,2015年中央一号文件明确提出“鼓励发展规模适度的农户家庭农场”,而如何确定适度规模成为一个关键问题。

农业规模经营问题是农业经济学界经久不衰的话题。土地面积大小是衡量农业经营规模的最常用指标,一种广为流传的观点是土地规模越大,越具有资源、技术、市场以及抗风险等方面的优势,因而更能获得规模经济效益;而与之相对的观点则认为土地生产率和农场土地经营规模之间存在负相关性。自西奥多·舒尔茨通过对拖拉机等生产要素伪不可分性的分析否认了大农场一定比小农场效率高的观点后[1]92-94,国内外大量计量经济研究表明,与制造业和服务业相比,农业中技术和组织上的规模经济微不足道[2-5]。总体而言,正如乔瓦尼·费德里科对世界众多有关农业规模经营研究的评述:“在表明某一特定类型的农场(小的或大的,家庭农场或公司农场)在结构上优于其他农场这点上,无论是理论方面还是实证方面都没有真正令人信服的证据”。[6]

从国内政策研究看,基本认同规模经营是现代农业发展的方向,而对于如何实现农业规模经营存在分歧[7]。一种观点认为需要通过土地扩张实现农业规模经营,另一种观点则更强调通过组织化实现农业规模经营[8]。而家庭农场将会成为规模经营的重要模式选择[9-11]。从保障粮食安全的角度,家庭农场从事粮食种植的意愿是稳定的[12],有利于实现土地、劳动力、资本、管理四大要素的优化配置[13],需要在政策上加以重点扶持[14-15]。从提高农民收入的角度,若不将家庭用工计入成本,农户的种粮效益并不低,需要适当提高单个主体的土地经营规模来提高绝对收入[16]。但由于各地区城镇化进程和土地流转程度不一,发展家庭农场需要积极态度,同时也要避免急于求成[17-18]。

土地经营规模是发展家庭农场绕不开的话题,从规范地方政府引导家庭农场发展的目的讲,需要有一个理性的发展预期目标加以指导和约束。即便是人地矛盾突出的国家,也应把农地经营规模扩大到能够有效吸纳现代生产要素的最低临界规模以上和能够实现与非农产业劳动所得相均衡的“最小必要规模”以上[19,20]。钱克明等基于收入水平的视角估算过农户的粮食生产适度规模[21]。本文也是在收入水平这一意义上,讨论家庭农场的临界经营规模,使专心于粮食生产的农民收入水平与城镇居民持平。

一、基本问题及有关概念界定

从收入角度研究临界经营规模,是将家庭农场纳入我国农业问题转换的大背景中。按照舒尔茨和速水佑次郎关于农业发展阶段划分的相关理论[22],当前中国的农业问题是“食物问题”和“农业调整问题”的共存阶段,农业政策的目标则是既要保障农产品供应又要防止农民收入的相对减少。十八大以来,国内政策冀望于家庭农场这一新型农业经营主体,作为化解“食物问题”和“农业调整问题”的重要载体,使专心于粮食生产的农户获得体面的收入,缩小城乡收入差距。

本研究主要关注粮食生产型家庭农场的两个问题。其一是粮食生产型家庭农场的临界经营规模。经营规模(scale of family operation,简写为S)指以耕种的耕地面积计量的农业生产经营规模。在本研究中分析测算的临界经营规模(S*)是指达到或基本达到城乡收入一致目标时,粮食生产型家庭农场所需经营的耕地面积下限,即通常所说的门槛规模。其二是基于临界经营规模,分析在国情约束下,有多少农户可以跻身粮食生产型家庭农场的行列。

农业部明确界定“家庭农场,是指以家庭成员为主要劳动力,从事农业规模化、集约化、商品化生产经营,并以农业为主要收入来源的新型农业经营主体”。本文选择种植粮食作物的家庭农场作为研究对象,原因之一是从事种植业的家庭农场所占比例最大,2013年农业部首次对全国家庭农场发展情况开展的统计调查显示,在全部家庭农场中,从事种植业的有40.95万个,占46.7%;二是养殖业类的家庭农场占用耕地面积较小,且其经营规模通常也不按照土地面积衡量,而粮食生产则依赖土地规模化经营。

根据农户收入来源的差异,我国第一次农业普查将农户分为纯农户、第一兼业农户和第二兼业农户*从收入构成的角度看,纯农户是指家庭成员仅从事农业生产活动,其家庭收入基本全部来源于农业生产收入或与农业生产相关的收入(如种粮补贴等),其非农收入不超过10%;第一兼业农户的收入构成中,其家庭收入的一半以上来源于农业收入;而第二兼业农户的收入构成中,来源于农业的收入低于其家庭收入的一半。,与此相关的概念有农户家庭纯收入和农户经营收入等。农户家庭纯收入(Household net income,简写为HNI)是指农户当年从各个来源得到的总收入相应地扣除所发生的费用后的收入总和。按收入的性质划分为家庭经营收入(Household business income,简写为HBI)、工资性收入(wages income,简写为WI)、财产性收入(property income,简写为PI)和转移性收入(Transfer income,简写为TI)等4类。在2013年农业部对家庭农场的界定中,特别注明农业净收入占家庭农场总收益的80%以上,即家庭农场的收入构成介于纯农户和第一兼业农户之间。

二、临界经营规模测算

(一)测算方法

考虑到测算农户未来经营规模的复杂性,需要对粮食生产型家庭农场的收入计算公式加以简化:

(1)根据相关概念界定,以种植粮食作物为主的家庭农场,其主要收入来源为种粮收入 (benefits for grain planting,简写为BGP)。考虑到农户在种粮的同时往往也有一定数量的庭院经济、畜禽养殖等产生收入的经营活动,这种生产经营格局会长期存在,本文在计算家庭经营收入(HBI)时,用种粮现金收入(BGP)乘以一个家庭经营系数(α)来代替,即:

α=HBI÷BGP

(1)

根据有关统计数据,以及研究者相关课题调研的一手数据*国家科技支撑计划课题(2009BAC62B04),作者2011—2012年对255户稻农家庭经营情况的调查,该调查问卷并未严格区分农户类型,在整理数据时发现,承包地面积0.67公顷以上的农户通常会开展畜禽养殖副业,一般养殖10~30只鸡鸭和1~2头猪,其畜禽产品销售收入约相当于卖粮收入的15%~20%,也有少量农户养殖收入占家庭经营收入的1/3左右。,将家庭农场的家庭经营系数(α)设定为1.2。

(2)根据粮食生产型家庭农场的概念界定,农户家庭成员没有非农就业的工资性收入。根据中国统计年鉴资料,财产性收入和转移性收入在农户家庭纯收入中所占的比重较低,近年来约占农户纯收入的5%~6%。因此,本文将农户家庭纯收入(HNI)与家庭经营收入(HBI)之比定义为农业收入系数(β),据有关统计资料将β设为1.05。

HNI=HBI+WI+PI+TI

β=HNI÷HBI

(2)

(3)由于国家减免了农业税费,农户的非农业收入又显著低于个人所得税的起征点,故可以不考虑税费扣除项。

粮食生产型家庭农场的家庭纯收入可简化为以下表达式:

HNI=HBI+WI+PI+TI=HBI·β=

BGP·α·β=S·(BGPPUA+SGP)·γ·α·β

(3)

式中:S为经营土地面积;BGPPUA为单位面积种粮现金收益;SGP为单位面积种粮补贴(subsidy for grain production);γ为复种指数。

从缩小城乡收入的角度界定临界经营规模(S*),是指在该规模下,使家庭农场的人均纯收入(Farmers per-capita net income,简写为FCI)接近城镇居民收入水平(urban per capita disposable income,简写为UCDI)。根据这一判断准则,临界经营规模计算公式推导如下:

FCI≈UCDI=HNI÷FS=

S*·(BGPPUA+SGP)·γ·α·β÷FS

(4)

S*=UCDI·FS÷[(BGPPUA+SGP)·γ·α·β]

(5)

式中:FS为农户家庭人数(family size)。

根据上述计算公式,家庭农场的临界经营规模与城镇居民收入水平、家庭人口、粮食生产的收益水平、农业补贴水平等相关,逐一研究需要投入大量的时间和精力。为了充分把握主要问题,下文对有关参数进行分析后做出简化处理。

(二)参数分析

1.城镇居民收入(UCDI)

十八大报告明确提出,到2020年实现城乡居民人均收入比2010年翻一番,这是中央首次明确提出居民收入倍增目标。按照国家统计局的数据,2010年,全国城镇居民人均收入1.92万元,翻一番就意味着到2020年城镇居民人均收入要达到3.84万元*考虑到国家正在推进的收入分配体制改革,这是一个比较保守的估计。对于本研究来说,2020年农户收入等于或者接近城镇居民可支配收入水平都具有相似的重要含义。。由于本研究是基于目标年农民纯收入与城镇居民可支配收入的比较来推算典型农户的经营规模,用名义价格和实际价格计算具有相同的经济含义,故经济数据均以当年价计。

2.种粮现金收益(BGPPUA)

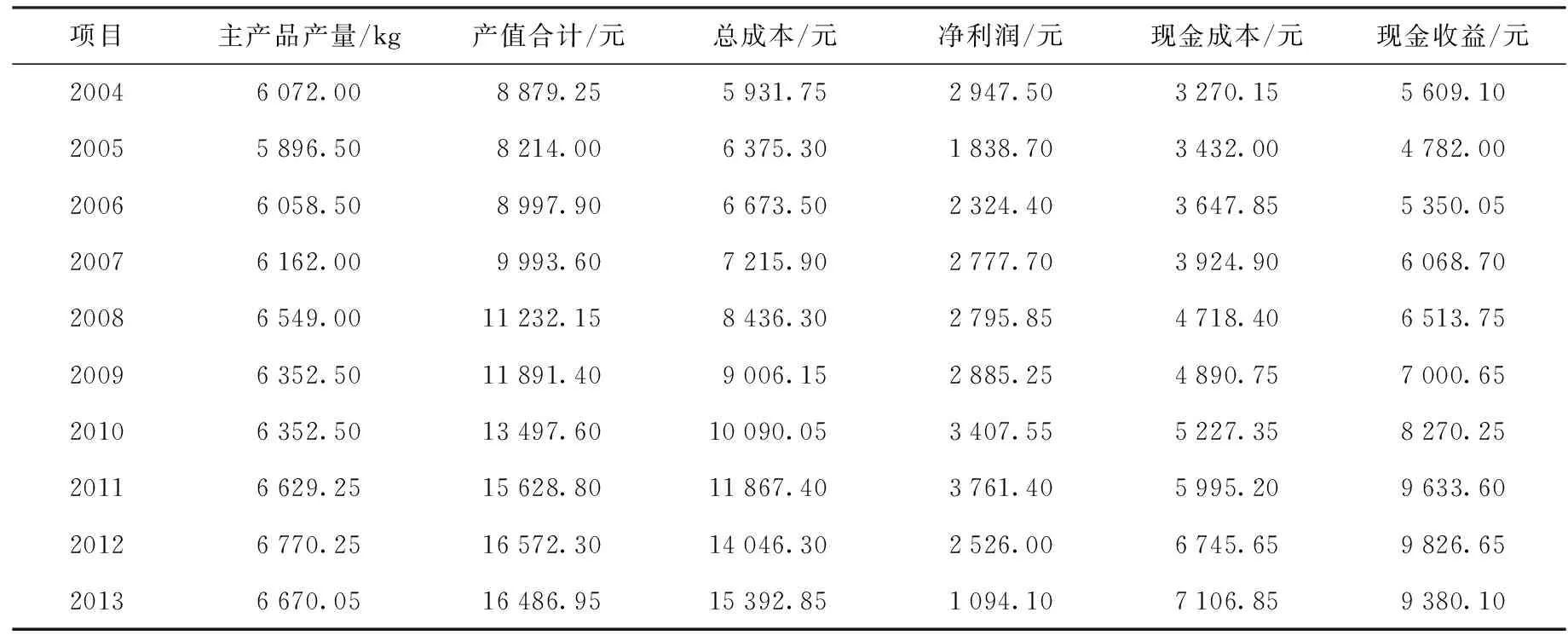

《全国农产品成本收益资料汇编》关于2004—2013年来水稻、小麦和玉米三种粮食作物的平均每公顷成本收益情况见表1。 “现金收益”项等于产值扣除各项现金支出(物质与服务费用、雇工费用、流转地租金) ,单产的变动、产品单价的变化以及现金支出变化均直接影响现金收益。《全国农产品成本收益资料汇编》2003年及以前缺乏“现金收益”项的统计数据,自2004年起设立了该项目。2004年的主要数据显著异于2005年数据,其中的原由尚不得而知,而自2005年起各数据变化的趋势相对稳定。

表1 三种粮食平均每公顷成本收益情况

数据来源:历年《全国农产品成本收益资料汇编》。

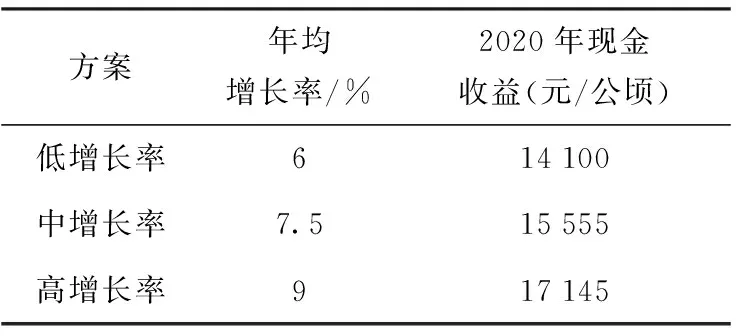

表2 粮食作物现金收益增长率方案设定

2005年—2013年现金收益年均增长率为8.78%, 2004—2013年现金收益年均增长率为5.88%。前者年均增长率数据明显过于乐观,而后者相对谨慎。本文将上述两个数据四舍五入取整后作为高增长率方案(9%)和低增长率方案(6%),并提出一个适中增长率7.5%,三种情形下2020年每公顷现金收益见表2。

3.种粮补贴(SGP)

考虑到政府补贴对种粮效益的作用,提出3种补贴方案:

(1)无种粮补贴。取消与面积挂钩的粮食生产补贴,而改为农户收入支持计划[23]。

(2)维持2 100元/公顷补贴。即维持目前国家粮食直补和农资综合直补的平均水平。

(3)按种粮现金收益的30%补贴。这是可能达到的较高补贴水平,根据OECD数据库的数据,2008年OECD国家农业生产补贴率为农场毛收入(在本文中可理解为粮食产值)的21%,中国为9%,美国为8%,日本为48%。中国2005年以来单位面积补贴标准基本不变,但由于单位面积产值和现金收益水平不断提高,使粮食作物补贴占粮食产值的比例从25%下降到13%,对应的占现金收益的比例从45%下降到22%。中国作为OECD观察员国,若农业补贴率接近OECD国家平均水平,则粮食作物补贴占现金收益的比例可以达到30%。

4.家庭人数(FS)

据《中国农村住户调查年鉴2010》,2009年农村家庭常住人口为4人/户,劳动力2.9人/户。另外,农业部2013年调查发布的2012年平均每个家庭农场有劳动力6.01人,其中家庭成员4.33人,长期雇工1.68人。农业部2013年的调查数据和课题组的调研均表明,家庭农场人口数高于普通农户家庭的人口数,同时考虑到农业部关于家庭农场“以家庭劳动力为主”的政策引导,本研究取2020年粮食生产型家庭农场户均5人。

5.其他参数(α、β、γ)

根据前文分析,粮食生产型家庭农场的家庭经营系数(α)设定为1.2;收入系数(β)设定为1.05;由于我国地域辽阔,分别考虑一年一熟(γ1=100%)和一年两熟区(γ2=200%);而南方一年三熟制地区通常也是种2季粮食作物再加种一季短生长期的其它作物,可参照一年两熟制地区。

(三)测算结果及分析

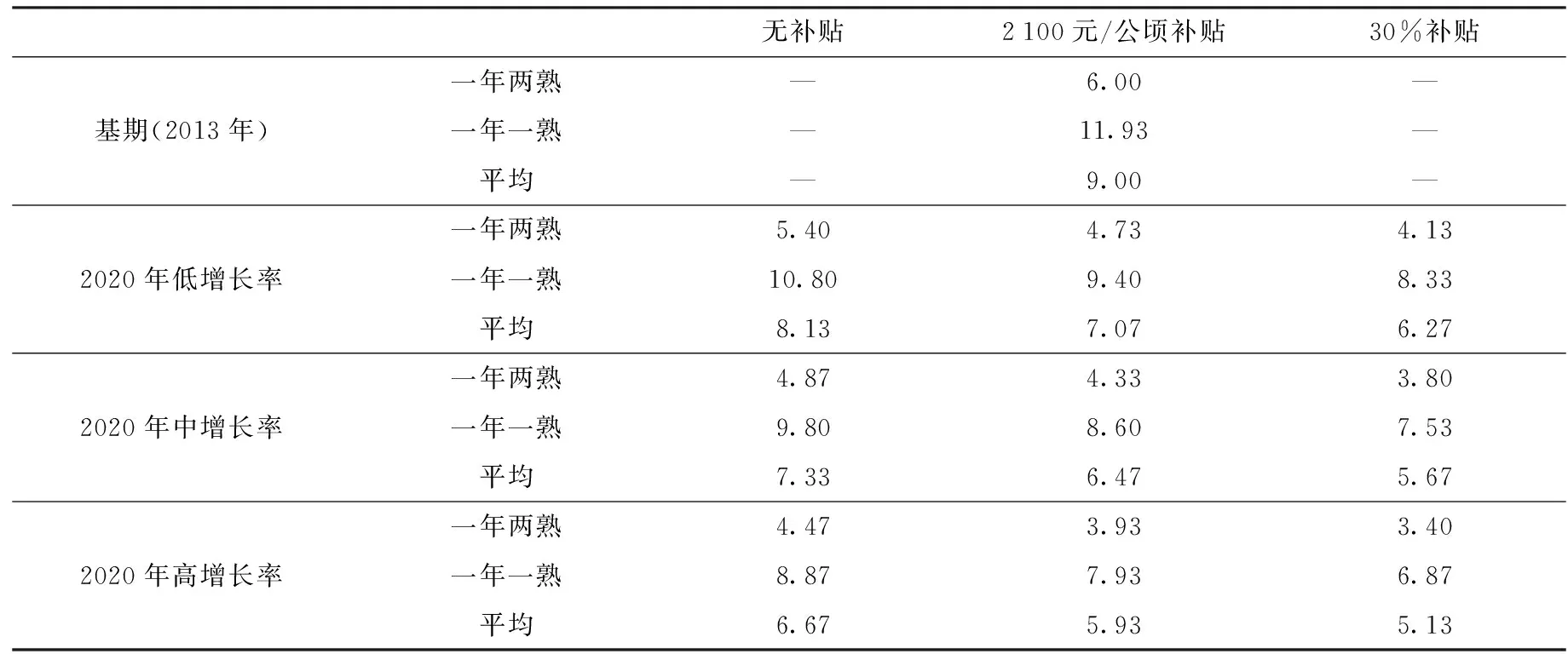

综合上述假定,查阅相关统计年鉴和典型文献数据资料,粮食生产型家庭农场的临界经营规模计算结果见表3。

表3 2020年临界经营规模 单位:公顷/户

测算结果表明,2013年临界经营规模为一年一熟制地区11.93公顷,一年两熟制地区6公顷*课题组2014年的调研数据支持测算的现状临界经营规模,受篇幅所限,调研数据分析单独行文发表。,均显著高于农业部基于2013年调查数据提出的经营规模(一年一熟制地区为6.67公顷左右,一年两熟制地区为3.33公顷左右)。需要说明的是,尽管本研究设定了一些条件,但测算结果仍然受到基础数据统计口径的影响。一是土地成本数据偏低,导致计算出的临界经营规模偏低。《全国农产品成本收益资料汇编》是农业生产的平均数据,其2013年土地流转支出仅为394.20元/公顷,更多地体现了农户在自有承包地上的成本收益情况,而一些地区土地流转费用已达到甚至超过12 000元/公顷。二是补贴数据统计口径偏窄,导致计算出的临界经营规模偏高。各类农业补贴按2 100元/公顷计,主要是中央财政种粮补贴、农资综合补贴以及良种补贴等,而地方政府往往也根据自身财力安排有一定数量的补贴,部分地区还有针对示范性家庭农场的奖励。将以上一个低估和一个高估综合起来看,计算的临界经营规模总体而言可能仍然是略偏低的,另外,对应于土地流转和奖励的政策含义未能体现出来。

三、2020年家庭农场发展愿景目标

(一)我国粮食种植型家庭农场的几种发展情形

本研究关注的另一个问题是,基于测定的临界经营规模,到2020年将有多少农户可以跻身粮食生产型家庭农场的行列。要回答这一问题,必须先对目标年份的乡村人口和耕地总量作出判断。综合有关部门专家关于城市化及人口研究的预测结果*国家发改委,世界银行.2030 年的中国:建设现代、和谐、有创造力的高收入社会.2012年2月;李平,江飞涛,王宏伟.2030年中国社会经济情景预测——兼论未来中国工业经济发展前景.宏观经济研究,2011(6)。,本文取2020年的城市化水平为60%,总人口14.5亿,则农村人口为5.8亿,按户均3.6人计有1.61亿户*比较谨慎的预测包括国务院发展研究中心“十五”计划课题组(2000年)的预测:2020年55%,2050年70%;国务院发展研究中心韩俊预测2020年60%。全国总人口的预测数据存在较大差异:一种代表性观点是2030年达到峰值15亿;另一种观点是2020年达到峰值14~14.5亿,2030年下降到13亿。国务院办公厅《人口发展“十一五”和2020年规划》提出到2020年人口总量控制在14.5亿以内。。国务院要求2020年耕地面积保有1.2亿公顷*《全国土地利用总体规划纲要 (2006—2020年)》要求2020年全国耕地保有量为1.2亿公顷,这一规划目标是刚性指标,已经受到一些学者和基层管理者质疑。2000年底我国保有耕地1.28亿公顷,而2009年耕地面积不足1.22亿公顷,此后的年度国土资源公报中无耕地面积数据项。。在以上条件下,我们讨论可能达到临界经营规模的农户数(q*)及其所占的比例,计算公式见式(6),具体结果见表4。

q*=[L-P(1-U)m]/(S*-FS·m)

(6)

式中:FS为农户家庭人数,L为耕地总面积,P为总人口数,U为城市化率,m为普通农户人均经营耕地面积,S*为对应时期的临界经营规模。

表4 2020年可达到临界经营规模的家庭农场比例及户数估计

注:考虑普通农户维持人均0.1公顷耕地的经营规模。

可以将不同种粮现金收益增长方案下的9种经营规模进行比较,但本文重点讨论以下3种情形:

在种粮现金收益高增长方案下,且国家按照种粮现金收益的30%予以补贴。这是一种建立在农业现金收益水平高(市场有利)、补贴力度大(政策有利)的特殊情形,与此相对应的临界经营规模仅需5.13公顷,最多可有8.3%(约1 300万户)的农户达到临界经营规模。这是最理想的情形,但从最近2年的粮食生产趋势看,粮食价格天花板和生产成本上升,共同压缩了种粮收益水平,种粮现金收益高增长方案出现的可能性不高。

在种粮现金收益中增长方案下,且国家按照种粮现金收益的30%予以补贴。这是一种建立在农业收益水平较高(市场条件较有利)、补贴力度大(政策有利)的情形,最多可有7.4%(约1 200万户)农户达到5.67公顷的临界经营规模。若国家下决心调整工农业产品价格体系,保障种子、农资等投入物价格涨幅不高于粮食等农产品价格涨幅,并通过多种渠道加大对农业生产经营者的补贴扶持,则有望成为一种比较理想的发展愿景。

在种粮现金收益低增长方案下,且国家维持目前约2 100元/公顷的补贴力度。这是一种建立在农业现金收益增长水平低(市场不利)、且政府补贴逐步式微(政策平稳)的情形,与此相对应的临界经营规模为7.07公顷,则最多可有5.9%(约940万户)的农户达到临界经营规模。在目前的农产品价格和农业投入物价格决定机制下,如果不改变粮食补贴按照承包地面积大小且按户头发放的方式,或许是发生概率最高的一种情形。

我们自然希望实现临界经营规模的农户越多越好,然而,仅根据愿望提出一个超越人地关系约束的不切实际的发展目标将毫无政策意义。为此,不妨从国际比较中,探寻适合中国人地关系的适宜发展目标。

(二)农户经营规模和收入的国际比较

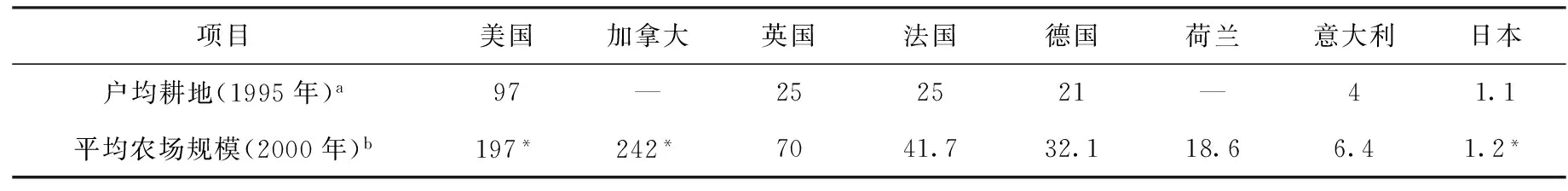

主要发达国家在20世纪80年代以后基本实现了城乡收入的均等化,部分国家的农户纯收入甚至高于城市居民的收入。表5列举了部分发达国家的户均经营耕地面积和平均农场规模数据。

表5 主要发达国家农户经营规模比较(公顷)

数据来源:a见参考文献[22];b见参考文献[6];*为1990年数据。

从世界范围看,各国的农场规模差异巨大,在“二战”以后,“富裕”国家农场规模扩大和“贫穷”国家农场规模缩小的反差日益明显;而且尽管各国家庭农场份额存在巨大差异,但家庭农场的份额是不断上升的[6]。

虽然我国与人少地多的美国在土地等自然资源上缺乏可比性,但美国对家庭农场高强度的转移支付政策还是可供参考借鉴的。美国2002年农场家庭收人达到65 757美元,全国家庭收人仅为57 852美元,前者是后者的 114%。20世纪90年代以来美国政府对农业的直接支付占农业净收人的比重基本占1/4,其中最高的2000年达到48%[24]。若参照美国对农业的补贴水平,则我国可将临界经营规模达5.67公顷(对应种粮现金收益中增长、按照种粮现金收益的30%补贴)的农户数占全国农户总数的7.4%(约1 200万户)作为终极发展愿景,这无疑是一个富有吸引力的发展愿景。

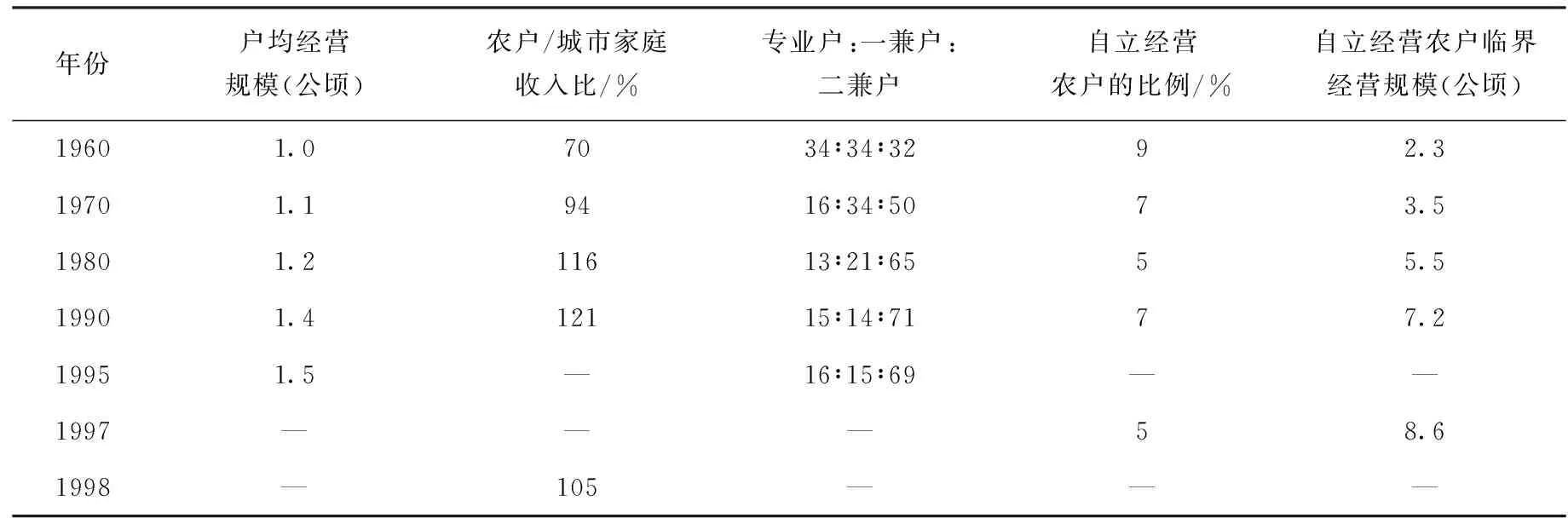

而日本的人地关系同中国最接近,日本农业规模经营发展变化历程的经验教训或许对我国更有借鉴意义。日本在20世纪70—80年代逐步消除了城乡收入差距,当时日本正好经历了城市化加速期,城市化水平达到70%,而2020年也将是中国城市化水平冲高到60%的发展阶段。对应于本文所指的家庭农场,日本20世纪70年代以来的专业户约占农户总数的15%,其中自立经营农户*日本国1961年制定的《农业基本法》第15条定义自立经营是指“能够获得与其他产业劳动者基本均衡的收入,享受同等生活水准的家庭农业经营体”。的比例在5%~7%之间徘徊。实际上,日本政府一直试图提高农户土地经营规模,鼓励农地向专业户——“认定农业生产者”集中,2001年底日本农户数约324万户,当年“认定农业生产者”达到了17.8万户(占5.5%),其中经营规模在5公顷以上的有4.58万户[25]。这是否意味着在类似日本这样人多地少的国家中,足以自立经营的专业农户占农户比重的5%~7%是一个相对稳定的状态?

若以日本为参照,我国可将临界经营规模达7.07公顷(对应种粮现金收益低增长、维持2 100元/公顷补贴)的农户数占全国农户总数的5.9%(940万户)作为终极发展目标。2013年农业部首次全国家庭农场发展情况统计调查从事种植业的有40.95万个,近年来全国各地更是积极推动发展,本研究建议将粮食生产型家庭农场达到200万户作为2020年的阶段性发展目标。

表6 日本历史上农户经营规模的变化情况

数据来源:参考文献[22]。

(三)影响2020年发展愿景的因素分析

2020年粮食生产型家庭农场能否达到200万户,受到5个因素的影响。一是通过工业化和城市化转移农业劳动力的程度。由于既往的工业化和城市化模式在吸纳转移农业人口和占用农地方面出现了不协调的倾向,即饱受诟病的土地城市化进程快于人口城市化进程。为扭转这一态势,李克强总理(2013)强调:“新型城镇化,是以人为核心的城镇化……必须和农业现代化相辅相成,要保住耕地红线,保障粮食安全,保护农民利益”。若新型城市化的指导思想得以有效贯彻实施,则有望缓解农村人地矛盾,营造有利于家庭农场发展的宏观环境。

二是土地流转的进程。农村土地“三权分置”改革,有利于土地经营权流转,但实施过程中仍然有很多难题需要克服。由于中国人多地少的客观条件,以及农户家庭在子女成家分户的同时均分土地,农户经营土地面积普遍较小且地块分散*这与奉行长子继承制的国家(如英国)在维持土地经营规模方面具有不同的效果。日本也长期采用嫡长子继承制,现在的日本民法虽然规定各子女可平均继承父母遗产,但仍有不少农户让长子继承全部土地,这一习惯性做法客观上起到了遏制农户经营耕地面积进一步缩小的趋势。。与前文考虑普通农户维持人均0.1公顷耕地的经营规模相对应的土地流转比例应达到55%,承包耕地流转面积超0.67亿公顷。而据农业部统计,截至2013年底,全国承包耕地流转面积约0.23亿公顷,流转比例达到26%,这无疑是一项艰巨的任务。

三是粮食生产的收益水平。粮食生产的收益水平受国际粮食市场影响大,属于国内政策难以有效控制的因素。一方面,国内粮食最低收购价执行预案自2004年发布以来,价格几乎翻倍,主要粮食作物已接近甚至超过国际粮食价格,国家已经启动农产品目标价格改革试点[26],即农产品价格天花板已现。另一方面,农业生产成本不断上升,尤其是对于需要通过土地流转形成规模的家庭农场而言,除了人工、化肥、农药、农机等之外,还有一个在生产成本中占据很大比重的土地流转费用,近几年土地流转价格迅速上涨,极大地蚕食了家庭农场种粮的收益空间。

四是农业支持政策。农业支持政策则既受到国际贸易规则的约束,又必须考虑国内实际情况。从当前的情形看,国内呈现出继续增强对农业支持的政策导向,但一方面受到WTO规则对农产品价格支持政策的限制,另一方面国内粮食直补政策已演变为对以农户身份承包耕地的收入支持,耕地的实际经营者不一定获得种粮支持。新增补贴支持经营者,则既需要考虑欧盟和美国的潜在反应,又要考虑土地流出方可能提出的分享甚至独占要求。

五是对家庭农场适度经营规模区间的限制。对适度经营规模的区间限制,本身就是扶持政策的一部分。部分地方政府或许更偏爱人为垒大户,而这恰恰是农业部要求避免的倾向。若国家能够设定明确的适度经营规模的区间范围,并严格限制家庭农场经营的土地面积超过区间的上限,则可以有更多农户发展为家庭农场。基于调研访谈获取的信息看,在操作层面试图对家庭农场实行土地经营规模上限控制存在不小的难度。

四、主要结论

本文在收入水平这一意义上讨论家庭农场的临界经营规模,测算的基期(2013年)临界经营规模为一年一熟制地区11.93公顷,一年两熟制地区6公顷,均显著高于农业部基于2013年调查数据提出的规模(一年一熟制地区为3.33公顷左右,一年两熟制地区为6.67公顷左右)。

在目前的农产品价格和农业投入物价格决定机制下,种粮现金收益低增长方案出现的概率较高,若国家维持目前补贴水平,则2020年的临界经营规模为7.07公顷(一年一熟制地区为9.4公顷,一年两熟制地区为4.73公顷)。

若以同样人多地少的日本作为借鉴,则理论上最多可保障约940万农户达到7.07公顷的临界经营规模,这实际上也可视为我国粮食生产型家庭农场总数的终极目标。

本研究持审慎的态度预期,以平均7.07公顷(一年一熟制地区为9.4公顷,一年两熟制地区为4.73公顷)作为2020年的临界经营规模,届时培育出200万户粮食生产型家庭农场,也是一项富有挑战的工作。为此需要加强农村人口转移、推动土地规范有序流转、稳定种粮收益、调整农业支持政策以及遏制人为垒大户现象。

[1] 西奥多·舒尔茨.改造传统农业.商务印书馆,1999

[2] Deininger, Klaus, and Gershon Feder.Land Institutions and Land Markets∥BruceL.Gardner and Gordon C.HandbookofAgriculturalEconomics. Rausser, Amsterdam: Elsevier, 2001

[3] Hayami, Yujiro, and Vernon Ruttan.AgriculturalDevelopment:AnInternationalPerspective. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press,1985

[4] Mundlak,Yair.Production and Supply∥Brucel. Gardner and Gordon C.HandbookofAgriculturalEconomics. Rausser, Amsterdam: Elsevier,2001

[5] 刘维佳,邱立春.基于DEA模型的家庭农场规模经营评价与分析.农机化研究,2009(12):49-51

[6] 乔瓦尼·费德里科.养活世界——农业经济史1800—2000.何秀荣,译.北京:中国农业大学出版社,2011

[7] 陈锡文,韩俊.关于农业规模经营问题.农村工作通讯,2002(7):9-10

[8] 陈锡文. 农村改革三大问题. 中国改革,2010(10):14-18

[9] 高强,刘同山,孔祥智.家庭农场的制度解析:特征、发生机制与效应.经济学家,2013(6):48-56

[10] 郭熙保.“三化”同步与家庭农场为主体的农业规模化经营.社会科学研究.2013(3):14-19

[11] 张云华.家庭农场是农业经营方式的主流方向.中国经济时报,2016-04-22(5)

[12] 徐小青.家庭农场不能靠行政推动.农村经营管理,2013(5):28

[13] 杜志雄.家庭农场发展呼唤政策扶持.东方城乡报,2013-09-17(B7)

[14] 张红宇.农业适度规模经营与粮食生产.人民论坛,2011(29):38-39

[15] 孙雷.总结推广松江粮食生产家庭农场积极培育现代农业新型经营主体.上海农村经济,2013(11):6-9

[16] 罗丹,李文明.种粮效益:差异化特征与政策意蕴——基于3400个种粮户的调查.管理世界,2013(7):59-70

[17] 孙中华.积极引导和扶持家庭农场发展.农村经营管理,2013(9):6-10

[18] 党国英.积极稳妥发展家庭农场. 农村工作通讯.2013(7):19-20

[19] 郎秀云.家庭农场:国际经验与启示——以法国、日本发展家庭农场为例. 毛泽东邓小平理论研究,2013(10):36-41,91

[20] 杨成林. 家庭农场规模要适度.中国社会科学报,2016-01-20(4)

[21] 钱克明,彭廷军.我国农户粮食生产适度规模的经济学分析.农业经济问题,2014(3):4-7

[22] 速水佑次郎,神门善久.农业经济论.沈金虎,等译.北京:中国农业出版社,2003

[23] 黄季焜,王晓兵,智华勇,等.粮食直补和农资综合补贴对农业生产的影响.农业技术经济,2011(1):4-12

[24] 田桂山.美国家庭农场的形成及其收入比较.东方城乡报, 2013-12-05(B6)

[25] 郭红东.日本扩大农地经营规模政策的演变及启示.学习月刊,2004(5):34-35

[26] 郑风田. 农产品目标价格制度改革的困局与方向.中国畜牧业,2015(1):28

AnAnalysis on the Prospects and Threshold of Operation Scale of Family Farm in China

Zhu Huajun Tian Zhihong Lou Jiang

This paper focuses on the threshold scale of operation of family farm from the perspective of farmer’s income. A mathematical model was established with statistics data under given parameters of farmer family income constitute and multiple cropping indexes. The calculation results show that the thresholds of scale operation are 179 MU at one ripe system area and 90 MU at two ripe system area in the base year 2013. In the case of low growth rate of grain benefits and low level subsidies, the threshold scale of operation is 141 MU at one ripe system area or 71 MU at two ripe system area in the objective year 2020,and the family farms most quantity up to 9.4 million. This paper also pointed that family farms quantity reaching to 2 million is a challenging phased vision by the year 2020.

Family farm; Threshold scale; Grain; Prospects

2016-06-03

农业部软科学研究项目“粮食生产型家庭农场的临界经营规模及扶持政策研究”(编号:20140701)。

祝华军,同济大学新农村发展研究院助理研究员,邮编:201804;

田志宏,中国农业大学经济与管理学院教授、博士生导师;

楼 江,同济大学经济与管理学院副教授、硕士生导师。