间接驱逐与身份改造——大都市郊区农业规模经营的治理逻辑

2016-12-07马流辉

马流辉

间接驱逐与身份改造

——大都市郊区农业规模经营的治理逻辑

马流辉

在大都市城郊的农业生产领域,由于本地农民的退出,异地务农者成为地方农业发展的主力,农业劳动力的“土客替代”现象普遍发生。异地务农者为大都市城郊农业作出贡献的同时,也产生了一系列的治理顽疾。作为回应,地方政府推进农业规模经营,希图以此来化解基层社会的治理困境。文章以上海城郊农业规模经营的实践为例,着重分析粮食生产领域的实质性规模经营,与经济作物种植领域的形式化规模经营,如何分别实现对异地务农者的间接驱逐和身份改造,最终达至地方政府的治理目标。研究发现,大城市郊区农业规模经营已超越纯粹的经济逻辑,隐含着深刻的治理意蕴,这与中西部纯农区的农业规模经营有着本质差异。这种依靠政府过度干预并以社会治理为依归的农业规模经营,在实践中扭曲了资源配置,并暴露出可持续性的危机,因此,其难以成为中国农业未来的发展方向,更不具有推广价值。

“土客替代”; 异地务农者; 规模经营; 农业治理

随着经济社会的不断发展,单个农户分散而小规模的经营方式,已难以适应新时期农业发展的需求。国家在政策层面对农业规模经营的扶持力度逐步加大,大量惠农资金和众多涉农项目源源不断地流向从事农业规模经营的主体。在国家农业政策的诱导,以及地方政府的积极干预下,中国农业的经营格局正呈现出“去小农化”的特征[1-2]。国务院发展研究中心农业规模经济发展课题组的报告显示,截至2014年,尽管经营50亩以下的农户仍占绝大多数(98.71%),但经营50亩以上的农户比例在持续上升[3]。可见,在很短的时间内,我国农业的规模经营已经取得实质性进展。

长久以来,农业规模经营是学界争论不休的话题,其中第二国际的爱德华·大卫与卡尔·考茨之间的论战最为著名[4]。但无一例外,此类研究大多局限于农经视角下生产效率讨论,分析的拓展性不够。随着中国农业规模经营实践的展开,以及学者对此领域研究的不断深入,农业规模经营不再仅被视为纯粹的经济学问题,其所具有的政治社会意蕴也愈受关注。通过相关文献的梳理,我们将既有关于农业规模经营的非经济逻辑解释,概括为三种论说。

第一种,政绩取向说。此种观点认为,在新的发展阶段,国家将农业现代化提升到战略高度,而规模化又是农业现代化的重要特征。由此,地方政府尤其是传统农业区的地方政府,积极动员资本下乡,推动农业的规模经营和产业化发展。这样,农业规模经营遂成为地方政府增加GDP,打造政绩的重要手段[5-6]。第二种,分利秩序论。这一研究进路强调,在项目制成为国家治理的常规性手段时,国家对农业的干预也以项目制的形式实现。出于对接国家涉农项目的需要,基层政府、工商资本以及地方精英紧密合作,蚕食国家用于发展农业规模经营的项目资金,从而形成分利秩序[8-9]。换句话说,不同行动主体发展规模经营的主要动力不是落实国家的农业现代化战略,而更多的是基于自身利益的考虑。第三种,交易成本说。持这一观点的研究者强调,在农村社会结构发生急剧变迁的背景下,农村社会组织农民的功能不断弱化,国家直接对接小农的交易成本甚高。为有效治理农业,国家倡导农业的规模经营以减少交易对象,进而低成本地实现国家农业发展目标[10]。

上述三种解释,为我们理解农业规模经营背后的多元逻辑提供了有益的参考,但在有些方面,仍有拓展的空间和追问的必要。首先,就研究区域来看,以上三种论说主要聚焦于传统农业区,这些地方虽然工商业发展滞后,但农业却大有可为。在国家把大量涉农项目资金用于推动农业发展的过程中,地方政府当然有积极性来促进农业规模经营,以此来打造政绩,增加官员晋升的砝码。问题是,在那些农业占比较小的经济发达地区,尤其是大都市,其农业规模经营的具体逻辑是什么,与传统农业区有何差异?其次,既有的研究一般从中央与地方的关系角度出发,审视农业规模经营的具体实践。不难理解,由于传统农业区发展农业所需的资源主要依赖于中央的财政转移支付,其农业规模化的实现路径更多地受国家意图的支配。需要追问的是,那些有能力在特定的行政区域内实现“工业反哺农业”,而对国家涉农资金依赖较弱的经济发达地区,其推动农业规模经营的动力何在?最后,上述第三种解释即交易成本论,其实已经隐含着农业规模经营的治理逻辑,但这种治理逻辑的讨论仍局限于农业的内部。值得探讨的是,农业规模经营的治理逻辑有没有游移出农业这一领域的可能,而服务于其他的非农意图?如果有,这些具体的治理逻辑是什么,又是通过哪些具体的形式来实现的?

为回应上述问题,本文以上海城郊农业的治理经验为典型案例,分别分析两种不同类型的规模经营,即粮食生产领域的实质性规模经营与经济作物种植领域(主要是蔬菜种植)的形式化规模经营,揭示其背后所匿藏的超经济的社会治理逻辑,以此来说明大都市城郊农业规模经营与传统农业区的差异。在此基础上,反思和检讨这种以驱逐和改造异地务农者为依归,并充斥着社会治理意图的农业规模经营所具有的限度。

一、大都市郊区农业生产的“土客替代”与基层社会治理困境

(一)本地人退出农业生产

在上海城郊农村,受惠于工业化和城市化的快速发展,本地农民一般有着更多的非农业就业机会和较高的社会保障水平,土地原初的就业吸纳和社会保障功能弱化,“农地福利化”特征明显[11]。对当地农民来说,土地更多的是其获得地租收益的凭证。但由于人均耕地面积有限,农民的土地收益在整个家庭收入中所占的比重也是微不足道的。而农业比较收益较低,非农产业的蓬勃发展,更增加了本地农民涉足农业的机会成本,加之务农的辛苦程度高,所以上海农民基本退出了本地的农业生产领域。

相较于外来的农民工群体,上海农民有更多的优势去完成城市化。上海市政府规定,2001年1月1日后出生的农民子女,在建制镇建成区里购买商品房的人及其共同生活的直系亲属,在城镇务工、经商、投资,有合法固定住所、稳定的职业或生活来源的人员及其共同生活的直系亲属,均可登记为城镇常住户口[12]。这意味着,户籍意义上的农民在上海农村只有存量,已无增量,户籍制度改革加速了“农民的终结”。在外出人口城市化和新增农村人口自动非农化的双重背景下,上海农业不仅老龄化程度严重,而且还面临以“断农”为主要特征的农业继承人危机。

综上,一方面受经济利益的驱动,本地农民选择进入劳动报酬更高的非农领域,而放弃农业生产;另一方面,因农业人口老龄化等结构性条件的限制,仅依靠本地农民已无法胜任地方的农业生产。在历史起承转合的关键时点,大量外来人口的进入弥补了本地农业劳动力的供给不足,改变了上海城郊农业的生产景观。

(二)异地务农群体的兴起

随着城市化进程的加快,城市人口的规模不断扩大,由此产生了巨大的农副产品需求。这一发展趋势为特定区域的农业发展带来契机,并引致了黄宗智所说的“隐性农业革命”[14]。在大都市周边的农村地区,由于经营农业变得有利可图,而本地农民不愿涉足此行,农业内部的劳动力梯度转移开始普遍发生[15]。这种“离乡不离土”的劳动力梯度转移,也出现在上海城郊的农业生产领域。

在经济利益的驱动下,大量外来人口在沪郊农村地区集聚,他们通过流转本地农户的土地,进行多样化的农业生产,以获取务农收益。上海不仅自然条件适合发展农业,其作为国际大都市,人口众多,存在着庞大的农产品销售市场。所以,无论是生产粮食作物还是经济作物,异地务农者都能够获得可观的经济收益。有研究者估算,在上海郊区从事蔬菜种植的异地务农者,其亩均纯收益近8 000元[16]。毫无疑问,经济利益驱动是促成异地务农群体兴起的重要诱因,但其他一些社会性因素对这一群体的形成也起着重要作用。

异地务农群体的兴起,说明上海农业生产的主力已不再是本地农民。在此背景下,本地农民与异地务农群体的地位发生“倒置”,呈现出“土客替代”的趋势。不可否认,异地务农群体对破解上海农业发展困境,增加本地农民土地租金收益具有重要意义。但农业领域大规模“土客替代”的发生也对当地的社会秩序构成挑战,伴随着异地务农群体的无序膨胀,各种基层社会治理问题随之涌现。

(三)基层社会治理的顽疾

在初级关系网络的作用下,大量异地务农者以链式迁移的方式进入上海城郊农村,寻求生存资源和发展机会,在空间上形成了规模可观的异地务农群体集聚区。而沪郊农村地区因治理资源不足,治理技术滞后,本来就是基层社会治理中的“洼地”。当一定规模的异地务农者进入后,更加恶化了基层社会治理的境况。具体来说,异地务农群体对基层社会治理的冲击,主要表现在以下三个方面。

第一,流动的家庭化增加基层社会治理的难度。家庭的整体利益是其职业选择的重要考虑因素,与农民工群体相比,异地务农群体流动的家庭化趋势更为普遍。首先,异地务农者一般在农业生产的田间地头搭建窝棚,这就降低了整个家庭的居住成本。其次,由于农业生产的技术门槛低,可以吸纳准劳动力(儿童)或半劳动力(老人)的就业。家庭化流动能充分发挥辅助劳动力的潜力,增加家庭的总收入。最后,异地务农群体某种意义上属于自我雇佣者,他们比农民工拥有更多的自主性来安排自己的劳动时间和工作节奏,以确保对整个家庭的照顾。正是这种流动的家庭化,促进了外来人口在沪郊农村的“增生”和膨胀,增加了基层社会的治理难度。

外地人到我们这里种地,一来就是一大家子,好几代人都住在这里,一般都是“爷爷种菜,儿子上班,孙子上学”。窝棚是他们自己搭建的,能住下好多人。他们有的就租5亩地种蔬菜,但能带来30人。外地人子女多,亲戚多,有些人虽然不在这种地,比如在附近工厂上班,但为了省房租,他们也住在亲戚家的窝棚里。外地人多了,秩序就乱掉了(2016年5月20日访谈本地家庭农场主)。

对工业生产所吸纳人口的治理,通过标准化的工厂流水线加宿舍体制,管理者基本能够实现对工人的全景式监控。而流入农业领域的异地务农者,由于居住和生产的分散性,关系网络的复杂性,以及经常换地造成的高度流动性,使得他们处于一种不可治理的状态,令基层政府束手无策。

第二,居住的非正规性带来各种安全隐患。为了生产的便利性和降低生活成本,异地务农者选择在流转的土地上搭建窝棚居住。在地方政府拒绝提供基本公共服务的情况下,这种“另起炉灶”的居住方式,缺乏相应的生活设施和公共服务与其对接。不得已,他们只能以私拉电线和私接水管的方式,应对日常生活中的用水用电问题。在当地政府看来,这些行为存在严重的安全隐患。本地农民也抱怨,异地务农者搭建的窝棚,耸立在马路的两旁,在夜晚光线昏暗的时候,极易造成交通事故。总之,由于异地务农群体居住的非正规性而产生的各种安全隐患,危及着地方社会的治理秩序。

第三,土地流转的随意性引发一系列矛盾纠纷。异地务农者流转土地的方式有三种,一种是与当地的村委会签订正规的土地流转合同,以文本的形式确定双方的权责义务。另一种是以本地人为中介来流转土地。还有一种是直接与本地农户发生土地流转。相较而言,在正规土地流转合同的约束下,第一种方式很少发生矛盾纠纷。而后两种流转方式由于在实践中的随意性和不规范,引起了一系列矛盾。比如,土地流转的中间人,隐瞒本地农户土地流转价格,以较低的租金从农户手中流转土地,然后再以高价流转给异地务农者,从中赚取差价。中间人的“如意算盘”一旦被本地农户识破,本地农户、中间人、异地务农者将不可避免地卷入矛盾纠纷的漩涡。异地务农者与本地农民之间因土地流转而引发的矛盾纠纷,对地方政府来说确实是个棘手的问题。

因异地务农群体的兴起而产生的各种治理顽疾,冲击着地方的社会秩序,考验着基层政府的治理能力。面对规模不断扩大的异地务农群体,“欲除之而后快”成为地方政府的普遍愿景。一旦时机成熟,条件具备,地方政府势必采取有针对性的策略,消解由异地务农群体所带来的治理外部性[18]。鉴于此,农业规模经营成为打造上海农业景观,驱逐和改造异地务农群体的釜底抽薪之策被提上政府议事日程。农业规模经营在上海城郊的全面铺开,为有效应对异地务农群体所带来的基层社会治理问题提供可能。

三、实质性规模经营与间接驱逐

(一)发展家庭农场实现对异地务农者的整体性治理

随着户籍制度的改革,原有限制城乡流动的体制壁垒不断松动,过去驱逐外来人口的直接而粗暴的手段已不再奏效,并丧失了相应的合法性。其中,尤以2003年《收容遣送制度》的废止为标志[19]。在新的发展阶段,地方政府只能采用一些间接而柔性化的方式调控人口。面对异地务农群体在上海农业生产领域的不断膨胀,以粮食类家庭农场为组织形式的实质性规模经营,便成为地方政府间接驱逐异地务农者的重要策略。

上海松江区早在2007年便开始探索发展粮食类家庭农场,形成了所谓的“松江模式”。这一地方性经验,最终于2013年写入中央一号文件,而受到社会各界的追捧。毋庸置疑,家庭农场作为一种对传统小农经营格局的超越,对提高农业生产效率,促进农民增收,维护国家粮食安全具有重要意义[20]。但受限于粮食作物的低附加值,上海松江家庭农场经营者的收益其实主要来源于各级政府的财政补贴,而非生产粮食本身的产出[21]。如果严格按照投入产出计算,地方政府干预推动发展家庭农场不仅无利可图,还需要注入大量的财政资金补贴经营者,以调动他们的生产积极性*松江农委网站显示,2010年,松江区家庭农场的所享受的补贴由三部分构成,其中现金补贴(626元/亩)、物化补贴(98.5元/亩)、保险补贴(22.5/亩)。2016年上半年,我们再去松江调研,家庭农场的补贴标准做了一些调整。政府将各类补贴进行打包,如今家庭农场的经营者可以享受每亩600元的现金补贴,政府补贴已成为家庭农场经营收益的主要构成。。这意味着,纯粹的经济逻辑显然无法解释地方政府发展农业规模经营的动力,其背后匿藏的治理逻辑才是其发展家庭农场的真正动力。

在推进家庭农场发展的过程中,地方政府设定了严格的准入制度。其中关键性的一条是,家庭农场经营者必须是本集体经济组织中持有农业户籍的农民。这一规定就彻底地将异地务农者排挤出本地的农业生产领域。诚如贺雪峰指出的,上海市农业治理的一个重要目标就是将外地来上海种田的农民排斥出去[22]。通过发展家庭农场,地方政府实现了本地农村社区的“纯化”,异地务农者遭到驱逐。

原来我们对这些外来种地人的管理,只是头痛医头,脚痛医脚,不能从根本上解决问题。现在区里提倡农业适度规模经营,鼓励发展家庭农场,我们借此机会,就可以名正言顺地把外地人赶走了。他们(外地人)不在这里种地了,原来那些让我们头痛的问题也就不存在了(2016年6月2日访谈村干部)。

以家庭农场为具体形式的实质性农业规模经营,从生产效率的角度看,确实无法实现如政府宣称的经济效益。但作为一种治理策略,它却很好地契合了地方政府的治理意图。整体推行以本地农民为主体的家庭农场,消解了因大量异地务农者的存在而带来的基层社会治理问题。借助家庭农场这一组织载体,地方政府原本应对异地务农群体的“打补丁式治理”顺势转变为“整体性治理”,此举将异地务农者一赶了之,各种基层社会治理的疑难杂症随之被解除。不过,以家庭农场推动农业的实质性规模经营,来驱逐异地务农者并不是一蹴而就的,其间的利益纠葛和形势变化,增加了治理的复杂性和艰巨性。对地方政府来说,辅之各类配套性的策略安排,显得尤为必要。

(二)以补贴为杠杆压缩异地务农者的收益空间

地方政府发展家庭农场确实能够收到立竿见影的治理效果,即把异地务农群体赶走,但对本地农民来说,他们考虑更多的是自身的利益。在经济利益的驱动下,本地农民更愿意将承包地流转给那些支付高租金者,而不管实际的经营主体是本地人还是外地人。在强力的行政干预缺乏现实基础的情况下,地方政府要想把农民土地的经营权向家庭农场集中,就必须不断追加补贴,提高家庭农场经营者的租金承受能力,以此与异地务农者展开地权争夺。

上海城郊的异地务农者可以分为两类,一类是从事传统粮食作物种植的,经营规模30~50亩*1亩约合0.066 67公顷。下同。左右;另一类是进行经济作物生产的,经营规模一般在10亩以下。粮食作物受国家收购政策的保护,价格比较稳定,但附加值低,单位面积的收益有限。粮食作物的这一结构性特征,驱使异地务农者流转更多的土地,以扩大经营规模来实现总收益的提高。而经济作物主要依靠人力投入,生产环节不易被机械替代,经营面积有限,但附加值高。正因如此,两类不同的异地务农者在收益方面存在悬殊,导致他们租金支付能力的差异。显而易见,从事粮食生产的异地务农者,对由政府补贴所形成的高租金更为敏感,一旦当地的租金标准提高,他们很容易被击垮。

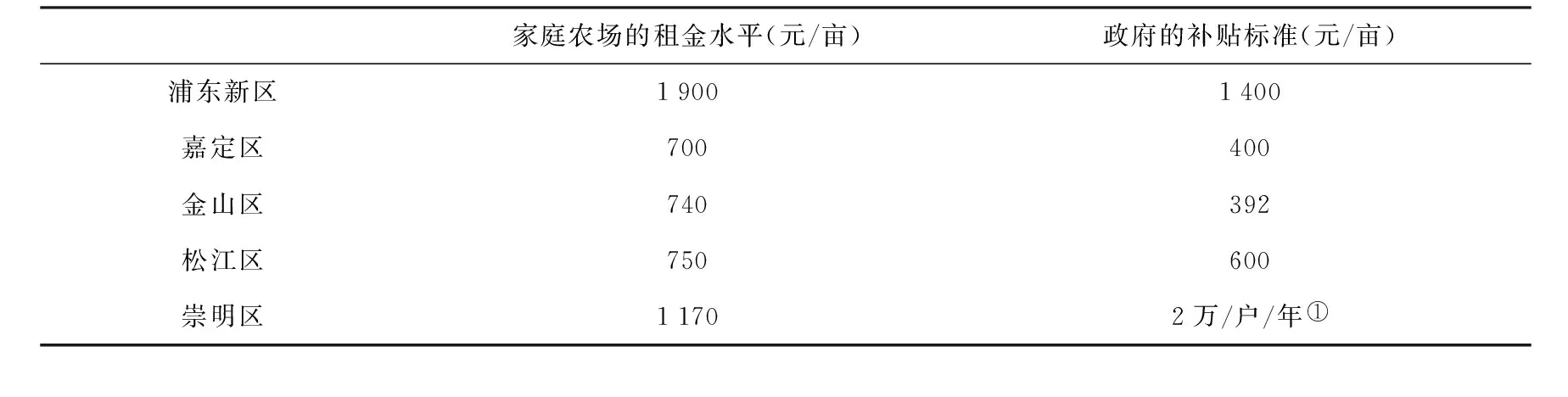

深谙两类不同异地务农者的租金承受能力的差异后,地方政府便可以根据本地区异地务农者的类型及规模,有针对性地提高对家庭农场的补贴水平,间接地抬高土地流转租金,压缩异地务农者的收益空间,直至其无法消纳高租金而放弃。为了更清晰地说明地方政府以追加补贴的方式抬升家庭农场的租金水平,以实现对异地务农者的间接驱逐,我们制定了表1。从中可以看出,上海不同郊区的异地务农者类型分布。一般来说,家庭农场租金高的地区,意味着进行经济作物生产的异地务农者较多,而家庭农场租金较低的地区可能是从事粮食作物种植的异地务农者较多。

表1 家庭农场的租金水平与政府的补贴标准*2016年5月—6月,笔者及团队先后到上海的5个郊区进行调研,获取了各区发展家庭农场的相关数据。虽然上海市对鼓励和支持发展家庭农场有统一的政策指导,但由于各区经济发展水平不同,以及异地务农者的规模和类型存在差异,所以,各区家庭农场的租金水平和政府的补贴力度是不同的。

①在调研的五个郊区中,崇明区因财力比较薄弱而对家庭农场的扶持力度最小,其对家庭农场的补贴是以户为单位,而不是亩,即该区每年给符合家庭农场标准的经营户2万元的补贴。

理论上,经济发展水平处于全国前列的上海,其充沛的财力完全可以维持高额的政府补贴来发展家庭农场,直到彻底驱逐所有的异地务农者。但考虑到各区由于财力的客观差异而带来的补贴可持续问题,地方政府不可能无限度地追加补贴。同时,为总体控制农业规模经营的成本,地方政府选择经济杠杆以外的其他手段来“倒逼”异地务农者的离开。

(三)借拆违整治之机提高异地务农者的生活成本

通过上文的分析可知,从事粮食生产的异地务农者由于对高租金的极度敏感性,在地方政府不断追加补贴发展家庭农场的过程中,基本被摧毁殆尽。而进行经济作物生产的异地务农者有着较高的租金承受能力,地方政府出于补贴可持续性和控制总成本的考虑,不可能无限度地提高补贴标准与其抗衡。在这一情势下,地方政府开始采取“迂回战术”,即以拆违整治为契机,不断提高异地务农者的生活成本,进而实现对他们的间接驱逐。

异地务农者的非正规居住所带来的安全隐患和环境卫生问题一直受人诟病,是地方政府的心腹大患。2015年以来,上海市开展的“五违”整治活动*“五违”整治是上海基层社会治理中的重要内容,主要包括违法用地、违法建筑、违法经营、违法排污、违法居住五个方面的内容。异地务农者在田间地头搭建的窝棚,因涉及“五违”整治中的违法建筑和违法居住,而必须被清理。,为地方政府拆除这些异地务农者的临时安生之所提供政策依据。在这场运动中,上海城郊异地务农者的窝棚被纷纷拆除。当然,窝棚被拆除并不意味着异地务农者的必然离开,他们可以选择租住在当地农民的房子里。但从居住在田间窝棚转向本地人的村庄,异地务农者的生产半径被拉长,便利性下降。更重要的是,高额的地租已让这些异地务农者不堪重负,而租住本地农民的房屋而产生的房租,更使他们难以招架。

现在政府不让我们住在菜地里,把棚子给拆了,我们只能租本地人的房子住,但你要付给他们房租。本来种菜就赚不了几个钱,还要付房租,这样我们就更难了。这么多年,我们一直住在棚子里,也没有出过什么问题。其实,我们心里明白,他们(政府)不欢迎我们到这种菜,但又不好直接赶,就想各种办法为难你,让你待不下去(2016年5月10日访谈异地务农者)。

与作为经济杠杆的补贴调整不同,拆违整治更多的是借助行政的力量摧毁异地务农者的简易居所,间接抬高他们的生活成本,最终让其“知难而退”。以发展粮食类家庭农场为主要形式的实质性农业规模经营,并配合地方政府的经济调节和行政干预,致使异地务农者遭遇生产和生活的双重压力,务农的收益空间被压缩至极低水平,有些人不堪重负而不得不离开。

四、形式化规模经营与身份改造

(一)经济作物生产对异地务农者的依赖

在粮食生产领域,由于技术替代劳动力的程度更高,规模经营相对容易实现,更何况,地方政府还不计成本地提供高额补贴,所以,粮食类家庭农场完全能够应对异地务农者被驱逐后的农业劳动力短缺问题。上海作为国际大都市,人口众多,对农副产品的需求量大。为保障城市的农产品供给安全,上海市政府建立了相关农产品的最低保有量制度。比如《上海市现代农业十二个五年计划》指出,逐级分解落实地产主要农产品最低保有量,实行“菜篮子”区县长负责制。其中规定蔬菜生产面积50万亩,其中绿叶菜生产面积17.5万亩,绿叶菜年上市量不少于114万吨。而蔬菜类农产品的生产主要依靠人工投入,很多环节无法被机械替代,且劳动辛苦程度高。显然,本地农民是不愿从事蔬菜种植这一苦差的。

在此意义上,上海的蔬菜等经济作物的生产对异地务农者存在依赖。不过,与以往不同,地方政府不会再让这些异地务农者处于无序的流动状态,而是将其“装入”大大小小的蔬菜基地或农业园区,进而对他们进行必要的身份改造。在地方政府看来,此举一方面可以让异地务农者继续服务于上海的农业生产,尤其是蔬菜种植;另一方面又能够使他们集中于特定的空间,时刻处于监控之中,从而具有高度的可治理性。

(二)高监督成本压力下的形式化规模经营

为发展现代农业,同时也为有效降低与小农直接对接所产生的交易成本,上海城郊的经济作物生产领域也在推行规模经营,这集中表现为建立大大小小的蔬菜生产基地、农业园区等设施农业。此类农业的前期基础设施建设由政府出资,但具体的经营和运作则委托镇属的农投公司来负责。按照设计,设施农业在管理方式上完全采用公司制,形成标准化的生产流程,雇佣一定数量的农业工人,让他们根据公司的要求进行各类农产品的生产。但这一理想设计在现实中却遭遇各种困境,尤其是监督成本居高不下,让农业公司难以盈利。

将工业生产的组织管理方式引入农业领域而带来的监督成本问题,一直以来在学界不乏讨论。由于农业本身的特殊性,完全照搬工业生产的组织管理原则进行生产,可能收效甚微。黄宗智指出,农业说到底是一种依靠“有机能源”的生产,不同于使用“无机的矿物能源”的现代工业“产业”,这是农业与工业间的一个基本的差别[24]。蔡昉则进一步强调,大规模农业组织导致劳动者和经营者的分离,使劳动监督和计量十分困难。农业与工业生产过程的重要不同之处在于,前者的劳动分布在更为广阔的空间上,而且劳动的效果必须经历一个完成的时间过程才能体现在最终产品中。这就使得劳动过程的监督成本十分高昂,如果劳动者不关心最终成果,就会滋生偷懒倾向[25]。在公司制的农业实践中,这种高监督成本问题体现得非常明显。

搞农业不像开工厂,机器一开,工人跟机器后面操作,你做什么事情流水线都规定好了。你不认真干,带班的一眼就看出来了,因为整个班组在一个固定的地方,你没法偷懒。农业不一样,你雇人干活,他干好干坏,干快干慢,你不容易看出来。再说,干农活的时候大家都分散在各个田块,你不好管。就算你把整个公司的蔬菜基地都装上摄像头,监管起来也非常困难(2016年5月12日访谈异地务农者)。

在高监督成本的压力下,农业公司为减少损失而选择将设施菜田转包给异地务农者经营,从中收取一定的地租。粮食类家庭农场的普遍推行,让异地务农者很难再流转到土地,承接农业公司的土地对他们来说,当然是个不错的选择。这样,在形式上,农业公司保持着既有的组织架构,维持着农业的规模经营,以此对接政府的惠农资金和涉农项目。但实际的生产者已被异地务农者替代。只不过,此时被装在农业公司的异地务农者,不再是分散无序的小生产者,他们在空间上更为集中,且身份也随之发生转变。他们成了农业公司的“员工”,需要接受各种监管。农业公司内部盛行的分包制,让农业的规模经营大打折扣,尤其是经济作物的规模生产有名无实,而走向形式化和虚拟化。但形式化规模经营所实现的身份改造,对地方政府治理异地务农者却是大有助益的。

(三)身份改造后的高度可治理性

身份被改造后的异地务农者,与之前私下流转本地农民土地经营农业的自我雇佣者不同,他们隶属于各种现代化的农业组织,其生产和生活必须不间断地接受自上而下的各种监管。从此,这一群体便具有了高度的可治理性。

无论是蔬菜基地还是农业园区,都是按照现代农业的标准进行规划设计,在特定的空间实现了系统性的功能区分。农业的生产区域以标准化的设施大棚为主,生产者的生活空间则以牢固的活动板房呈现,两者之间存在一定的距离,可谓边界清晰。生产空间与生活空间的高度功能区分,带来了生产和生活的集中化,以此为基础,再借助高科技的监控设备,农业公司对异地务农者的治理基本实现了“无死角”。虽然,农业公司不干预异地务农者具体生产什么类型的农产品,但具体的生产过程必须接受农业公司的监督。在生活方面,农业公司所提供的住所只允许实际的生产者及其核心家庭成员居住,异地务农者的亲戚则被排斥在外,以往因田间窝棚而导致的人口过度膨胀问题得到有效控制。

原来租本地人的地种菜是比较自由的,只要你不犯法,没有人管你。现在到农业公司种地,就像进了监狱一样,你天天在他们的眼皮底下干活。你要是做了不符合公司规定的事,比如你拉电线,他们就来找你。你要是带陌生人到这里住,也会有人管(2016年6月2日访谈异地务农者)。

需要指出的是,异地务农者在进入农业公司改变身份以后,虽然自主性不断弱化,成为具有高度可治理性的群体,但他们同时也获得了一定政策性补偿,享受相应的公共服务。在“教育控人”成为大都市调控人口的重要策略时,外来人口中那些没有具体工作单位的人,其子女是无法在流入地接受教育的,不少人因子女的入学问题而不得不返乡[26]。根据上海市的政策规定,身份转换后的异地务农者,在形式上可以以农业公司“员工”或合作社“社员”的身份办理灵活就业证,以此来获得其子女在当地接受教育的权利。这在一定程度上强化了异地务农者对身份改造的认同。

农业公司通过招揽异地务农者推行分包制,维持着经济作物生产领域的形式化规模经营。在此过程中,他们将异地务农者集中于特定的空间,转变其身份,使其成为具有高度可治理性的群体。籍此,地方政府不仅可以实现对异地务农者的有效治理,还能在一定程度上确保地产农产品的稳定供给。

五、结论与讨论

在大量异地务农者替代本地农民的背景下,上海启动了农业的规模经营。在粮食生产领域,以家庭农场为组织载体,开展了实质性的规模经营,并配合相应的经济调节和行政干预,以“润物细无声”的方式对异地务农者进行间接驱逐,企图在总体上实现异地务农者的减量化。在经济作物种植领域,尤其是蔬菜生产,因技术替代劳力受到限制,其对异地务农者仍存依赖。但与以往不同,地方政府不再容许异地务农者自由无序的流动,转而选择标准化的蔬菜基地或农业园区为空间依托,将异地务农者“塞入”其中完成身份改造,使其具有可治理性,并以分包制的方式维持着形式化的规模经营。不难看出,无论是粮食生产领域的实质性规模经营,还是经济作物种植领域的形式化规模经营,它们都无一例外地指向沉淀于上海农业生产领域的异地务农者的治理。所不同的是,前者侧重对他们进行间接驱逐,后者更为看重对其进行身份改造。正是在这个意义上,上海不计成本地推进农业规模经营已经超越了纯粹的经济逻辑,充满着治理的意蕴,这与中西部传统农业区的规模经营有着本质的差别。更直白地说,有效应对大量异地务农者在城郊农业领域集聚及其所衍生的治理问题,是上海着力推进农业规模经营的主要动力。地方政府通过“多管齐下”的综合实策,改变了地方农业生产景观,实现了对异地务农者的有效治理。但我们也应该看到,这种主要依靠政府推动并掺入太多社会治理意图的农业规模经营,在实践中干扰市场在配置农业生产资源中的基础性作用,造成农业的畸形发展。

首先,作为实质性规模经营的家庭农场,其经营者被完全限定在本地社区内部,异地务农者被排斥在外。如前文所述,家庭农场经营者的收益主要来自政府的补贴,并非经营农业本身。而异地务农者为降低生产成本,不惜用自己的劳动投入替代技术和资本,在没有政府补贴的情况,其从事粮食生产仍能够获得可观的收益。理论上,作为生产要素的土地应该向异地务农者集中,但政府的强力干预导致农业资源配置的扭曲,造成农业的低效和社会不公。其次,地方政府为实现基层社会治理秩序,不断驱逐异地务农者,这已在一定程度上影响了地产农产品的市场供给。比如,2016年上半年,有媒体针对彼时的蔬菜价格上涨问题进行了报道,其中谈到,菜价上涨与清理异地务农者有一定的关联性[27]。最后,过度依靠政府补贴的农业规模经营,尤其在低附加值的粮食生产领域,其可持续性令人存疑。以崇明区为例,由于该区经济基础薄弱,财政主要依靠市政府的转移支付,即使每年对从事规模经营的家庭农场主给予2万元的奖励,也让区政府捉襟见肘。而一旦没有政府的补贴,粮食类家庭农场是难以存续的。

最后,需要强调的是,在人地关系高度紧张的基本国情未发生根本改变的情况下,这种依靠政府行政强力干预和充沛财力打造,并超越农业本身意图的规模经营,是不足以形成一种模式的,更不具有引领中国未来农业发展方向的推广价值。

[1] 陈义媛.资本主义式家庭农场的兴起与农业经营主体分化的再思考.开放时代,2013(4):137-156

[2] 冯小.去小农化:国家主导发展下的农业转型.中国农业大学博士学位论文,2015

[3] 国务院发展研究中心规模经济发展课题组.我国农业规模经济及其问题.中国经济时报,2016-5-13

[4] 何增科,周凡.农业的政治经济分析.重庆:重庆出版社,2008:133-173

[5] 王海娟.资本下乡的政治逻辑与治理逻辑.西南大学学报(社会科学版),2015(4):47-54

[6] 曾红萍.地方政府行为与农地集中流转——兼论资本下乡的后果.北京社会科学,2015(3):22-29

[7] 渠敬东.项目制:一种新的国家治理体制.中国社会科学,2012(5):113-130

[8] 李祖佩.项目进村与乡村治理重构—一项基于村庄本位的考察.中国农村观察,2013(7):2-13

[9] 陈峰.分利秩序与基层治理内卷化——资源输入背景下的乡村治理逻辑.社会,2015(3):95-120

[10] 龚维纲,张谦.国家干预与农业转型.开放时代,2016(5):57-75

[11] 马流辉.农地福利化:实践机制、后果呈现及其优化路径.南京农业大学学报(社会科学版),2013(6):66-73

[12] 何燧初,洪萍.上海城乡一体化理论与实践探索.上海:上海人民出版社版,2012:37

[13] 胡琪.上海农业人口发展趋势探索.上海农村经济,2012(6):18-22

[14] [美]黄宗智.中国的隐性农业革命.北京:法律出版社,2010

[15] 孙炳耀.外来务农者:一个应当引起关注的群体.中国经济导报,2013-8-8

[16] 袁中华.“客耕农”与城市郊区的小农农业——基于上海的实证研究.中国乡村研究,2015(12):304-328

[17] 王阳,叶敏.“土客替代”与都市郊区农村社区治理.南京农业大学学报(社会科学版),2015(4):16-25

[18] 叶敏,马流辉,罗煊.驱逐小生产者:农业组织化经营的治理动力.开放时代,2012(6):130-145

[19] 熊万胜.新户籍制度改革与我国户籍制度的功能转型.社会科学,2015(2):78-88

[20] 方志权.城乡一体化进程中的农民利益保护研究.上海:上海财经大学出版社,2013:55-56

[21] 黄忠怀,邱佳敏.政府干预土地集中流转:条件、策略与风险.中国农村观察,2016(2):34-44

[22] 贺雪峰.上海的农业治理.中共杭州市委党校学报,2016(3):4-10

[23] 上海市农委.主要农产品最低保有量制度.上海农村经济,2012(4):66-67

[24] [美]黄宗智.“家庭农场”是中国农业的发展出路吗.开放时代,2014(2):176-194

[25] 蔡昉.穷人的经济学——农业依然是基础.北京:社会科学文献出版社,2007:108-114

[26] 孙中伟.特大城市人口调控涉嫌与义务教育法冲突.共识网.2016- 06- 20. http:∥www.21ccom.net/html/2016/ggzl_0620/5103.html

[27] 黄勇娣,茅冠隽.上海菜价“春节行情”缘何持续这么久.解放日报,2016- 04- 21

Indirect Expel and Identity Transformation—— The Logic of Governing Agricultural Scale Management in the Suburb Area of Metropolis

Ma Liuhui

In the field of agricultural production in the suburb area of metropolis, there is a prevalent phenomenon: ‘settlers replace natives’, which means farming settlers replace farming natives to be the main force of local agricultural development. In spite of farming settlers’ contribution to the agriculture in the suburb area of metropolis, they also bring about a series of recurring problems. In response to the above issues, local government prompted agricultural scale management, hoping to get rid of the trap of governing the grass-roots society. This essay will take the practice of agricultural scale management in the suburb area if Shanghai as typical example, and focus on the analysis of substantial scale management in the field of alimentary crop production and the formalized scale management in the field if economic crop planting. This essay will also explore how to realize the indirect expel and the identity transformation of the farming settlers, and finally achieve the local government’s governing goal. As is shown in the research, the agricultural scale management is beyond pure economic logic, and it implicates profound meaning about governing, which is substantially different from the pure agricultural area in the mid-west. The latter is an agricultural scale management which is dependent in government’s over-intervention and is based on social governance, exposing crisis of sustainable development. As a result, it is hard to become the future development direction in agriculture of China, let alone has value for popularization.

Settlers replace natives; Farming settlers; Agricultural scale management; The governance of agriculture

2016-07-06

本文系国家社科基金青年项目“土地流转与农民生计模式转变研究”(15CSH041)、中央高校基本科研业务费探索研究基金项目“‘四化同步’背景下新型农业经营主体发展研究”(WE1524306)的阶段性成果。

马流辉,华东理工大学社会学系暨社会发展研究中心讲师,环境科学与工程博士后流动站研究人员,邮编:200237。