生物-生态修复技术在德州行政中心水体污染控制中的应用

2016-12-06曲本庆赵金林施怀荣海冰寒

曲本庆 赵金林 施怀荣 海冰寒

生物-生态修复技术在德州行政中心水体污染控制中的应用

曲本庆1赵金林1施怀荣2海冰寒2

(1德州市园林管理局山东德州2530002北京邦源环保科技股份有限公司北京100124)

针对德州行政中心水体所出现水体污染现象,采用生物强化技术、浮岛植物净化技术等生物—生态修复技术进行水质提升和水华防治,并通过技术应用过程中水质指标和藻类受抑制程度的变化,对生物—生态综合修复技术治理效果进行评价。结果表明:生物—生态综合修复技术可有效控制藻类的过度生长,有效预防水华的发生;水体COD、NH3-N、TN和TP等水质指标明显改善,为同类水体的保护提供借鉴。

生物-生态修复技术;水污染;水生态修复;污染控制

我国的地表水水体污染主要包括氮磷营养盐和有机物污染两大类[1],目前治理技术主要有物理法、化学法及生物-生态技术三大类[2],其中生物-生态修复技术具有能耗低、无二次污染、效果稳定等优势,是当前城市河流水生态修复技术的研究热点之一[3]。

生物-生态修复技术通过改善河道环境,人工营造类自然河道生态系统[4],维护河流功能健康,以恢复河流生物和景观多样性为目的对河流自净能力进行提升[5]。生物-生态修复技术分为微生物强化、植物净化、动物净化、生物膜净化技术等,就治理水体污染技术发展和治理需要的趋势而言,趋向于多种技术集成[6~7]。其中生物强化技术以投加高效菌剂为主,当水体污染严重而又缺乏有效微生物时,投加有特殊分解能力的微生物将有机物降解为变成无毒或低毒的二氧化碳、氮气或水[8~9]。植物净化技术主要是浮岛植物技术,该技术的核心是将根系发达的水生植物种植到有浮力作用的框架上,利用植物生长从水体中吸收利用大量是氮、磷等营养元素[10]。

本工程采用采用生物强化技术和浮岛植物净化技术对德州行政中心水体进行了治理与修复,通过技术运行过程中水质指标的变化和藻类叶绿素含量的变化,对生物-生态修复技术的治理效果进行评价。

1 材料与方法

1.1工程概况

德州市行政广场始建于2004年,广场内人工湖与三条河道于2006年开始蓄水,湖体及河道采用混凝土固化护坡,补充水主要为地下水及地表径流,补水时间为每年的3、4月。2006年至今8年未进行过清淤,水域面积8×104m2,其中人工湖水域面积约5.6×104m2,平均水深1.4 m,护城河水域面积2.4×104m2,平均水深为1 m,东西两条河的长度为466m,北侧河长300 m,平均宽度为20 m。

目前该水体透明度较低,颜色发暗并呈现灰褐色。水质检测结果表明,其化学需氧量、氮磷含量属于地表水劣Ⅴ类。硬质化的河底导致水体流动性较差,生物多样性指数极低。

1.2水体修复生物制剂

表1 试验过程中使用生物菌剂特性

1.3工程实施

表2 工程实施进程及水质监测

图1 治理期间水体叶绿素a的变化

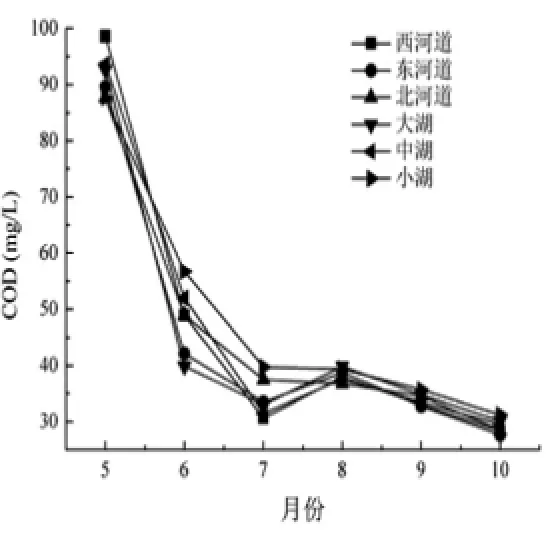

图2 治理期间水体COD含量的变化

2 结果与分析

2.1水华治理效果

藻类中叶绿素a含量可以表征水体中藻类含量的变化[11]。叶绿素a变化如图1所示。治理初期,叶绿素a含量明显降低。6~8月进入汛期,地表径流为水体引入高负荷氮磷营养盐和有机污染物,水体蓝藻迅速繁殖,因此叶绿素a含量呈明显上升趋势。采取生物-生态修复强化治理措施,加大到治理后期,叶绿素a含量降至20μg/L~40 μg/L范围内,藻类生长得到有效的控制。

2.2水体水质的变化

2.2.1水体COD含量的变化

水体COD的变化如图2所示,在治理前水体COD含量在87.61mg/L~98.59 mg/L范围,属于地表水劣V类。从5月开始,治理过程中投加的微生物菌剂增加了水体中好氧微生物菌群,微生物富集在植物根茎上形成生物膜对水体有机物进行降解,COD的含量逐渐下降。但从6~8月开始,由于夏季雨水污水的汇集排放、大面积的地表径流的引入导致水体污染物短时间内大量聚集,COD含量呈波动上升趋势,采取生物-生态修复强化治理措施,到治理后期,采样点的水体COD含量均达到地表水V类标准。

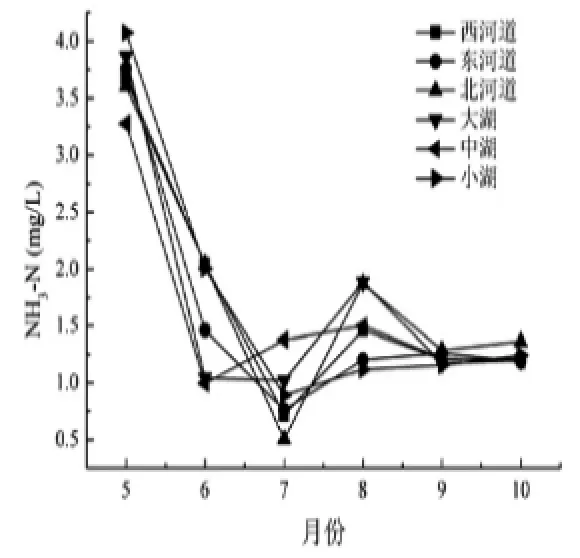

图3 治理期间水体NH3-N含量的变化

图4 治理期间水体TN含量的变化

图5 治理期间水体TP含量的变化

2.2.2水体NH3-N含量的变化

图3为水体NH3-N含量的变化,从5月治理初期开始,生物菌剂和植物根系的吸收作用使水体中NH3-N浓度显著下降。6~8月进入主汛期,地表径流和生活污水的汇入导致水体的NH3-N含量有所上升,而微生物菌剂起到抑制作用,需要一定的反应周期。根据水体实际情况采取针对性措施,经过强化和后期持续维护,治理后期水体NH3-N含量在1.5 mg/L以下,达到地表水IV类。

2.3.3水体TN的变化

TN是水中各种形态无机和有机氮的总量,包括NO3、NO2和NH4等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,常被用来表示水体受营养物质污染的程度。由图4可以看出,治理前水体TN浓度均属于地表水劣V类标准。6月进入汛期后,汛期雨量汇集成地表径流和补充水一起汇入水体,导致治理的水域中TN含量有所波动。经过持续采取生物-生态措施治理,TN含量呈现明显下降,治理后期,水体TN含量在1.8mg/L~1.9 mg/L范围内,达到地表V类水标准。

2.3.4水体TP的变化

图4为水体TP含量的变化,治理前除了北河道,其他采样点水体中TP含量均属于劣V类地表水。治理期间,因为夏季雨污水和地表径流的引入,导致水体的TP浓度持续呈上升趋势,此外,水体中藻类死亡腐烂也会释放一定量的磷。通过投加微生物菌剂进行生物强化治理,水体TP含量最终在0.03mg/L~0.07mg/L范围内,达到地表水Ⅱ类,TP含量最终得到了有效地控制。

3 结语

(1)应用生物-生态技术治理德州行政中心水体污染现象,项目实施后,水体COD,NH3-N,TP等水质指标明显改善。藻类生长受到控制,对水华的爆发起到了较好地防控作用。(2)在治理过程中根据工程运行过程水体水质实时变化情况,直接投加复合微生物菌剂恢复底泥的活性恢复水体自净能力,从而达到水生态系统的平衡。

[1]骆永明.污染土壤修复技术研究现状与趋势[J].化学进展, 2009,21(0203):558-565.

[2]马俊.城市河流生物-生态修复技术研究进展[J].2006.

[3]万金宝,侯得印.利用生物-生态修复技术治理城市污染河道[J].江西科学,2006,24(1):77-79.

[4]吴霞,谢悦波.微生物技术对城市污染河流进行生态修复的应用研究[J].2011.

[5]罗刚,刘军,胡和平.生物修复技术在白海面黑臭河涌治理中的应用[J].环境科学与管理,2009,34(2):115-118.

[6]万金保,侯得印.利用生物-生态修复技术治理城市污染河道[J].江西科学,2006,24(1):77-79.

[7]朱亮,金贤.复合菌群处理城市污染水体的试验研究[J].水资源保护,2005,21(3):1-3.

[8]白世强,张春梅,卢升高.基于维持河流健康的城市河道生态修复研究[J].人民黄河,2006,28(8):3.

[9]江惠霞,肖继波.污染河流生态修复研究现状与进展[J].环境科学与技术,2011,34(3):138-143.

[10]金雪林,李京辉,施怀荣,等.生物修复技术在无锡市前胡村浜河道治理中的应用[J].中国水利,2013(19):46-47.

[11]张甲耀,李静,夏威林.生物修复技术研究进展[J].应用与环境生物学报1996,2(2):193-199.

[12]马曦,王里奥,林建伟.受污染地表水体生物修复技术研究进展[J].环境科学与管理,2006,31(2).

[13]董哲仁,刘蒨,曾向辉.受污染水体的生物—生态修复技术[J].水利水电技术,2002,3(2):1-4.

[14]白峰青,郑丙辉,田自强.水生植物在水污染控制中的生态效应[J].环境科学与技术,2004,27(4):99-100.

[15]陈永川,汤利,张德刚,等.滇池叶绿素a的时空变化及磷对藻类生长的影响[J].第二届全国农业环境科学学术研讨会论文集, 2007.