对《画语录》与《画谱》的比较研究

2016-12-05汪韶军

汪韶军

(海南大学 人文传播学院,海口 570228)

对《画语录》与《画谱》的比较研究

汪韶军

(海南大学 人文传播学院,海口 570228)

《画谱》不是《画语录》的定本,而是讹误百出的伪本。《画谱》还冒然地对《画语录》做了诸多删改,不过这些删改客观上尚未导致石涛画学思想的根本变异,删改者主观上也没想达成这种效果。我们似乎只能说,石涛思想被打了折扣。这些删改有些是因为理解上出了偏差,更多的则可能与中国古代尊崇儒学的风气有关,即借助思想锋芒的弱化和圣贤的感召力,便于书的流通与传播,便于石涛思想为世人所接受。

石涛;《画语录》;《画谱》

上世纪50年代末《画谱》现身后,引起了石涛研究界的广泛关注。其书版式工整,谢稚柳等几位先生依据其书体及印信,认定它是石涛亲自书写并于大涤堂精刻。郑拙庐《石涛研究》(人民美术出版社,1961)进一步断定,《画语录》乃初稿,《画谱》乃定本。60年代曾有人提出过异议,如黄兰坡《石涛画语录译解》(朝花美术出版社,1963)反过来认为《画语录》是《画谱》的修订本,徐复观《石涛之一研究》(台湾民主评论社,1968)也断然否认定本说,但这类观点在当时未引起学界重视。80年代末以来异议渐多,如韩林德先生对定本说做出了置疑*参见韩林德《石涛与<画语录>研究·后记》,南京:江苏美术出版社,1989年,第259页。;澄清先生依据《画谱》相对于《画语录》的增删错漏断定《画谱》出自胡琪作伪*参见姜澄清《<石涛画谱>疑伪》,载于《美术研究》1997年第1期,第43-45页。;朱师良志更从版本源流、文本差异、人物考证等多方面论证胡琪篡改了文本,而石涛弟子石乾假冒其师字体书写了《画谱》序及正文*参见朱良志《<画谱>证伪》,载于《北京大学学报》(哲学社会科学版)2004年第5期,第129-144页。;高鸿先生将《画谱》字体与同时期石涛的题字做了比对,以证明伪本之说不虚*参见高鸿《石涛<画谱>考略——兼论石涛的生卒年》,载于《紫禁城》2008年第4期,第172-179页。。

经过几位学者的论证,定本说已无法立足。但无论持定本说者,还是持伪本说者,都认为《画谱》反映出的画学思想与《画语录》存在根本差异。笔者以为,这个结论还值得商榷。以下笔者基于对二书的细致对勘(《画语录》据《知不足斋丛书》本,《画谱》据上海博物馆藏康熙大涤堂刻本),进一步证成伪本说;但笔者以为,《画谱》所做的删改并未引发石涛画学思想的根本变异,而这种删改可能出于多方面的原因。

一、 《画谱》中的讹误

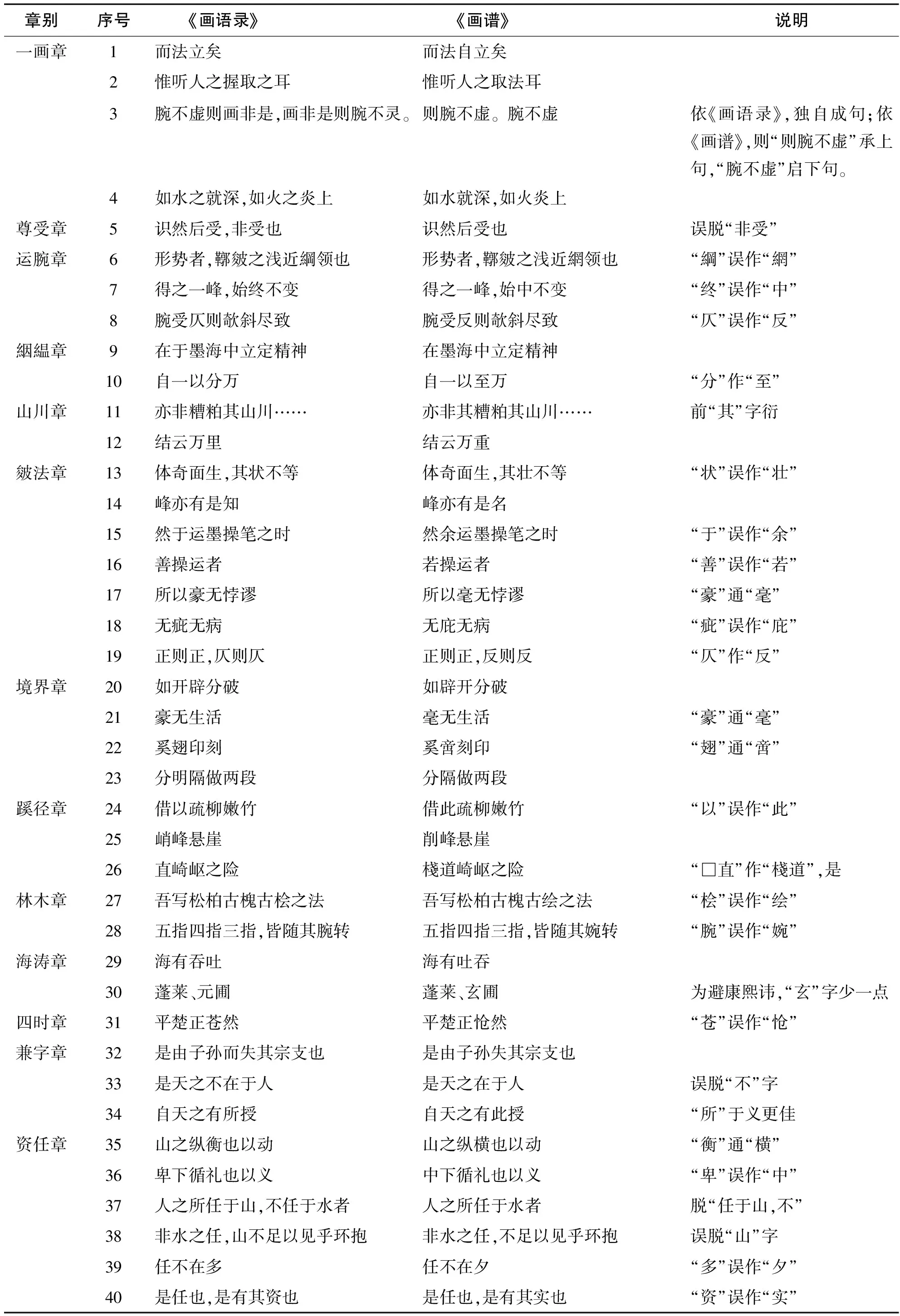

先将两个版本字句上的所有较小出入依次列表如下,其中,只要相对于上下文没有明显讹误或字句出入不影响整体画学思想者,不做说明,读者可自行比较。

章别序号《画语录》 《画谱》 说明一画章1而法立矣而法自立矣2惟听人之握取之耳惟听人之取法耳3腕不虚则画非是,画非是则腕不灵。则腕不虚。腕不虚依《画语录》,独自成句;依《画谱》,则“则腕不虚”承上句,“腕不虚”启下句。4如水之就深,如火之炎上如水就深,如火炎上尊受章5识然后受,非受也识然后受也误脱“非受”运腕章6形势者,鞹皴之浅近綱领也形势者,鞹皴之浅近網领也“綱”误作“網”7得之一峰,始终不变得之一峰,始中不变“终”误作“中”8腕受仄则欹斜尽致腕受反则欹斜尽致“仄”误作“反”絪緼章9在于墨海中立定精神在墨海中立定精神10自一以分万自一以至万“分”作“至”山川章11亦非糟粕其山川……亦非其糟粕其山川……前“其”字衍12结云万里结云万重皴法章13体奇面生,其状不等体奇面生,其壮不等“状”误作“壮”14峰亦有是知峰亦有是名15然于运墨操笔之时然余运墨操笔之时“于”误作“余”16善操运者若操运者“善”误作“若”17所以豪无悖谬所以毫无悖谬“豪”通“毫”18无疵无病无庇无病“疵”误作“庇”19正则正,仄则仄正则正,反则反“仄”作“反”境界章20如开辟分破如辟开分破21豪无生活毫无生活“豪”通“毫”22奚翅印刻奚啻刻印“翅”通“啻”23分明隔做两段分隔做两段蹊径章24借以疏柳嫩竹借此疏柳嫩竹“以”误作“此”25峭峰悬崖削峰悬崖26直崎岖之险棧道崎岖之险“□直”作“棧道”,是林木章27吾写松柏古槐古桧之法吾写松柏古槐古绘之法“桧”误作“绘”28五指四指三指,皆随其腕转五指四指三指,皆随其婉转“腕”误作“婉”海涛章29海有吞吐海有吐吞30蓬莱、元圃蓬莱、玄圃为避康熙讳,“玄”字少一点四时章31平楚正苍然平楚正怆然“苍”误作“怆”兼字章32是由子孙而失其宗支也是由子孙失其宗支也33是天之不在于人是天之在于人误脱“不”字34自天之有所授自天之有此授“所”于义更佳资任章35山之纵衡也以动山之纵横也以动“衡”通“横”36卑下循礼也以义中下循礼也以义“卑”误作“中”37人之所任于山,不任于水者人之所任于水者脱“任于山,不”38非水之任,山不足以见乎环抱非水之任,不足以见乎环抱误脱“山”字39任不在多任不在夕“多”误作“夕”40是任也,是有其资也是任也,是有其实也“资”误作“实”

由表可见,《画语录》讹误极少,而《画谱》讹误很多,几乎每章都有错误,甚至一章中就出现四五处。《画谱》可资《画语录》订误的只有一两处,如第26条。表列诸条中,有一半显系《画谱》错讹,或形近而讹,或音近而误,或干脆漏字添字。可以说,此抄手是比较冒失的,有时理解上又出了差错,故做了一些大胆然而错误的改动,如第3、5、8、15、33、37条。另有一些不必要的改动,譬如“豪”被改成“毫”,“衡”被改为“横”,“翅”被改为“啻”,其实它们本是通假字,抄手或许误以为它们是错字,故做了改动。其中,“翅”通“啻”可以说是庄子的独特用法。《庄子·大宗师》:“阴阳于人,不翅于父母。”[1]造《画谱》者估计不像石涛那么了解《庄子》,故有此改动。

就这么一个错误百出的本子,要把它说成是定本,并且是由作者石涛亲自书写,那是无论如何也说不通的。既然《画谱》不是石涛手书的最后定本,那么根据它来考察石涛晚年思想的变化便是无意义的。有人据《画谱》认为石涛晚年思想趋于保守,此论非是。实际上,石涛的性格与思想前后是一贯的,即便到了晚年,他依然是一个锋芒毕露的狂人,就像明末清初书法家傅山老来狂更狂一般。朱良志亦言:“根本不存在一个晚年四平八稳、锋芒不露的石涛!”[2]136所谓石涛晚年思想的变化,是一个伪问题。杨成寅先生也正确地指出:“有的研究者说,石涛前期重创新,晚年更重视传统。此断言并不符合实际。实际上,石涛一贯重视向古人学习,又一贯反对泥古不化。”[3]436关于这一点,姜澄清、朱良志、杨成寅等诸位先生举证已经很充分,笔者无需再胪列。

二、 二本画学思想并无根本歧异

除了上述字句出入以外,《画谱》还就《画语录》的前三章做了大幅删改。对于删改所产生的效果,学界存有不同的观点。持定本说者把《画谱》当成可靠资料,认为它反映出石涛晚年思想渐趋保守。朱师良志则认为:“《画谱》与《画语录》相较,不是简单的文字增删修改,而是根本思想倾向的差别。”[2]134先生既已推定《画谱》乃石乾与胡琪合伙伪作,自然就不能把它当作可信资料来加以研究了。

以上两种观点虽然角度不一,但有一共同点,即认为《画谱》所做的删改体现了内在思想的重大变异。而笔者以为,如果我们从全局着眼而非专就某章,便可发现,《画谱》所做的删改并未造成这样的效果。

一般而言,像石涛这类著作在其读者圈内应该是作为一个整体而发挥作用的,即使《画谱》对某章做了大幅删改,但只要删改后不出石涛思想范围之外,或此章删除的东西在它章另有体现,我们就不宜说删改导致了重大变异。因此,我们的策略有两条:一是考察删改本身的实际效果,一是将《画谱》删改后所存留的部分与《画语录》进行比对,以弄清这种删改是否剔除或歪曲了《画语录》的根本思想。

(一)“从于心”与“法之表”

《画语录·一画章》“夫画者,从于心者也”[4]583,《画谱》本作“夫画者,法之表也”[5]135,这应该是一个很大的改动。那么,《画谱》为什么做这样的改动呢?笔者以为,原因在于紧随此句之后有这么一段文字:“山川人物之秀错,鸟兽草木之性情,池榭楼台之矩度,未能深入其理、曲尽其态,终未得一画之洪规也……”[5]135显然,这段文字强调的是画道曲尽物理的一面,这样一来,“从于心”到“法之表”的改动便可理解了。“法之表”盖意为摹画外部世界,意同《画语录·了法章》“夫画者,形天地万物者也”[4]583(此句已被《画谱》删除)。

但是,改动者未能体会石涛在《一画章》中的用心。在石涛看来,画道当入其理而从于心,即《变化章》所谓“借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也”[4]583。也就是说,绘画一方面要曲尽物理,一方面要挥洒自我性灵。在《一画章》中,石涛强调的是挥洒性灵的一面,这从“夫画者,从于心者也……画不违其心之用”[4]583的前后呼应即可看出。而《画谱》恰恰删除了“信手一挥……画不违其心之用”这段文字。又《画语录·一画章》“能圆能方,能直能曲,能上能下。左右均齐,凸凹突兀,断截横斜”[4]583,此句《画谱》只剩“方圆直曲上下左右”[5]135八字,性灵挥洒、纵横自如的意味被冲淡。

那么,做了如此重大的改动之后,全书的画学思想是否有了根本变异呢?这个问题可以从两方面来加以探讨:其一,石涛认为画道当入其理而从于心,那么《画谱》“法之表”强调入理的一面,并未越出石涛的画学思想;其二,尽管《画谱》将重点从“从于心”转移到“法之表”,其它章节依然保留了“从于心”的一面,如《了法章》“一画明,则障不在目而画可从心;画从心而障自远矣”[5]136、《变化章》“借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也”[5]136、《尊受章》“画受墨,墨受笔,笔受腕,腕受心”[5]137等语句均未删除。如果改动者意图篡改石涛的画学思想,就必须对这些语句也做出删改,方能保持理论上的一贯。而这些语句未做删改,反过来就证明改动者并非试图篡改石涛的画学思想,只是错误地理解了《一画章》的理论重心。又,石涛所言“从于心”,实即从于“我”,乃突出个体非得之于他人之我性(即《尊受章》之“受”、《笔墨章》之“赋受”)。而有关“我”的许多语句《画谱》亦未删除,详后。

(二)两“孔子曰……”的问题

《画语录》根本未提及孔子,《画谱》却多出了两处“孔子曰……”,以至于有些学者将其视为研究石涛画学的珍贵资料,如科尔曼《石涛绘画哲学》认为这两处展现了《画语录》所未能揭示的石涛画学与儒家思想之间的关系。*Eeale Jerome Coleman, Philosophy of Painting by Shih-T'Ao: A Translation and Exposition of His Hua-P'u (Treatise on the Philosophy of Painting), Mouton de Gruyter, 1978. 笔者未及见此书,此处转述王小箭《石涛<画谱>及<画语录>译成英文》一文的介绍,载于《美术》1984年第10期,第63页。那么,事实是否真的如此呢?我们来看这两条材料。

其一,《画语录·一画章》末句为:“我故曰:吾道一以贯之。”[4]583然《画谱》作“孔子曰:‘吾道一以贯之’,岂虚语哉!”[5]135

其二,《画语录·变化章》:“或有谓余曰:‘某家博我也,某家约我也。我将于何门户,于何阶级,于何比拟,于何效验,于何点染,于何鞹皴,于何形势,能使我即古而古即我?’如是者,知有古而不知有我者也。我之为我,自有我在。古之须眉不能生在我之面目,古之肺腑不能安入我之腹肠。我自发我之肺腑,揭我之须眉,纵有时触着某家,是某家就我也,非我故为某家也,天然授之也,我于古何师而不化之有?”[4]583这一大段《画谱》只保留了“我之为我,自有我在”八字,并增加“孔子曰:‘我非生而知之者,好古,敏以求之也。’夫好古敏求,则变化出矣”[5]136。

姜澄清先生评价道:“这种添足之笔,不仅是个技术问题,它将石涛不食某家残羹的不羁精神,柔化了、弱化了。……这种妄增,使思想的倾向性大为转移,‘空诸依傍’的批判精神最终归宿于‘圣训’。”[6]44-45应该承认,《画谱》的这种改动确有拉虎皮扯大旗之嫌,极大地弱化了石涛对自我意识的强调,未能像石涛所要求的那样空诸依傍,挺立自我。现在的问题是,这种改动是否使石涛的画学思想起了根本变异?我们可以看到,《变化章》通篇都在讨论师心与师古的关系,师古不是为了使自己变成某家的徒子徒孙(守家法),而是要具古以化,借古开今(变门庭),意犹当时人笪重光所言:“黄鹤师右丞而自具苍深,梅花祖巨然而独称浑厚。”[4]694《画谱》本尽管删除了前引语句,但仍保留了“我之为我,自有我在”。改动者虽然又删除了此章中的“具古以化,未见夫人也”“故君子惟借古以开今也”[4]583,却保留了“是我为某家役,非某家为我用也。纵逼似某家,亦食某家残羹耳,于我何有哉!”[5]136很明显,留存的这些语句依然强烈地表达出了自我意识。而章末增添的“好古敏求”云云,重心依然在于强调“变化出”,而非归于圣训。此外,改动者还删除了《海涛章》末句“皆在人一笔一墨之风流也”及《远尘章》末句“想古人未必言此,特深发之”[4]586,但这并不碍于自我意识的传达。又《画谱序》称石涛“死生醉饱于历代名流之堂奥。又久进乎技矣,而旁通之。及乎巧矣,而拙成之。笔之所至,非往古成法所得而羁縻之也”[5]133-134,正此意。总之,观《画谱》所保留者,可知《画谱》亦主张师古以开新,反对泥古而不化。我们不能认为改动者抹杀了石涛强调的自我意识,而只能说语气上做了弱化。这类改动一定程度上敛藏了石涛的锋芒,却未伤及石涛思想的根本。

(三)其他异文

《画语录·了法章》:“古今法障不了,由一画之理不明”“夫画者,形天地万物者也,舍笔墨其何以形之哉?墨受于天,浓淡枯润随之;笔操于人,勾皴烘染随之。古之人未尝不以法为也,无法则于世无限焉。是一画者,非无限而限之也,非有法而限之也”。[4]583这些语句在《画谱》中已不见踪影。

此中,“夫画者,形天地万物者也”云云虽然被删除,但这一思想实际已由“法之表”的说法表述出来,故对全书画学思想的影响不大。关于“法障”,《画谱》虽然删除了“古今法障不了,由一画之理不明”,但保留了“一画明,则障不在目而画可从心;画从心而障自远矣”[5]136。二语一顺着说,一逆着说,有其一即已表达出此处的画学思想。而“古之人未尝不以法为也,无法则于世无限焉。是一画者,非无限而限之也,非有法而限之也”一句,意在摧破无法与有法两种错误认识:世人或以为无法,然无法将导致无任何章法可循(“无限”),如是作画便流为涂鸦;或只知定法,结果被定法所缚,斯名“法障”。石涛欲破除一定之法、古法、他法,转而立定一个根本大法、我法,此即一画之法。“一画之法”乃无法之法,依此一画之法,既不能说无法,也不能说有法。若言有耶?而无一定之法;若言无耶?则有此根本大法。有此一画之法,所以作画并非“无限”,而是以此一画之法“限之”;然以一画之法“限之”,又绝非像常人那样以一定之法“限之”。*“是一画者,非无限而限之也,非有法而限之也”,俞剑华先生译为:“所以一画这个方法,并非因为无所限制而强加限制,也不是因为有了法而再加限制。”(俞剑华标点注译:《石涛画语录》,北京:人民美术出版社,1959年,第24页)这种译法并不准确。《画谱》虽然删除了此语,然因其保留了《一画章》“立一画之法者,盖以无法生有法,以有法贯众法也”[5]135,故亦未改变石涛的画学思想。此处,“有法”即指一画之法,“众法”则指众多一定之法。

《变化章》还有一处改动较大。《画语录》作:“又曰:‘至人无法。’非无法也,无法而法,乃为至法。凡事有经必有权,有法必有化。一知其经,即变其权;一知其法,即功于化。”[4]583石涛认为,画道有法,无法则不能成画;然此法又非定法,而乃无法之法、“变通之大法”,即一画之法。《画谱》作:“故至人无法。无法而法,乃为至法。盖有法必有化,化然后为无法。”[5]136两相对照,说法有所不同,但也没有改变画学思想。改动者并未把此处的“经”理解成儒家经典并进而回护经典。再则,儒家本身也强调经权、时中,故无需避忌。

《画谱》于全书末尾多出一句:“总而言之,一画也,无极也,天地之道也。”[5]146对此,学界也各执一词。杨成寅先生认为:“从思想内容看,各有千秋,《画语录》详尽,《画谱》简略。《画谱》中有把‘一画’与‘无极’、‘天地之道’直接联系起来的语句,有助于我们对‘一画’概念的理解。”[3]436姜澄清先生认为:“此不特为冬烘败笔,且其风格,酷似胡序。胡序大讲八卦易理,而上述添足之语,亦言‘无极’,真一脉相承耳。”[6]45平心而论,这句话放在《资任章》中颇觉突兀,确属蛇足,因为《资任章》通篇讲的是另一回事,而对一画的强调有关章节已经完成,特别是前四章。《兼字章》再次强调一画乃根本大法,然人有大知小知,故有能否领悟之分;画如此,字亦如此。因此,改动者实无必要在全书末尾“总而言之……”。细按之下,添上此句目的只是为了突出一画,而非运用易学思想。我们不宜求之过深,更何况“无极”“天地之道”也不是原始儒家、易学或理学的专有概念。

最后,《画谱》还删除了《絪緼章》“画于林则生之”、《林木章》“九株十株”,这当然无碍于画学思想的表达。朱师良志一文将《画谱》对《画语录》思想上的篡改归纳为三方面:去我、崇古、宗经。然而从我们的上述分析来看,《画谱》所做的删改并没有达到这种效果,而且改动者本人也没想得到这种效果。

三、 删改原因分析

姜澄清、朱良志、高鸿等几位先生判定《画谱》为伪本,此应可以成为定论。我们可以看到,书名被改成了《画谱》,首页标有“清湘石涛大涤子极著”,但实际上杂有他人的删改,而这些删改与石涛的思想和性格并不相符。《画谱》制造者更易书名,删改旧版以炮制新版本,又摹仿石涛字体、冒用石涛印信,对于《画语录》造成了不小的混淆。此事应该发生于石涛谢世之后,如果石涛在世,想必不会让大涤堂流出如此这般的《画谱》。

那么,《画谱》为何会以如此这般的面貌呈现在我们面前?抄手的马虎、理解上出了偏差是其部分原因,而一些重大改动应该另有原因。朱师良志推测,胡琪的修改多半是为了保护石涛这位友人:“也许在胡子树看来,在文网恢恢的时代,过于锋芒毕露的文字恐招祸害,而圆融的表达,或许更有利于作品的流传。”[2]142“保护朋友”大概难以说通,因为《画谱》应刻于石涛谢世之后,但此论指出了与当时社会政治大环境之间的联系。笔者以为,这种改动可能与中国古代尊崇圣贤的习性有关。在儒家文化占主导地位的中国古代,在“天不生仲尼,万古长如夜”论调的笼罩之下,石涛对自我意识的强调就显得格外叛逆,从而不易被他人所接受,而改动者挫掉一定程度上的锋芒,并利用圣贤“好古敏求”以求“变化出”的榜样作用,主观上可能是为了便于书的流通与传播,以便石涛思想为世人所接受。

总括起来,《画语录》成书在先,《画谱》在后,但两者并非初稿与定本的关系,而是比较精审的通行本与错误百出的伪本之间的关系。从《画语录》到《画谱》,并不能反映出石涛晚年思想趋于保守,但也没有导致石涛画学思想起了根本变异。鉴于《画谱》错误百出,反映出的又是被打了折扣的石涛画学思想,故而对于研究石涛画学没有什么价值。

[1]郭庆藩.庄子集释[M].北京:中华书局,1961:262.

[2]朱良志.《画谱》证伪[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2004(5):129-144.

[3]杨成寅.石涛画学本义[M].杭州:浙江人民美术出版社,1996.

[4]原济.苦瓜和尚画语录[M]//卢辅圣.中国书画全书:第八册.上海:上海书画出版社,1994.

[5]“石涛”.画谱[M]//《续修四库全书》编纂委员会.续修四库全书:第1065册.上海:上海古籍出版社,2001.

[6]姜澄清.《石涛画谱》疑伪[J].美术研究,1997(1):43-45.

(编校:鲁德江)

The Comparative Study onHuaYuLuandHuaPu

WANG Shao-jun

(College of Humanities & Communication, Hainan University, Haikou 570228, China)

HuaPuis not the final version ofHuaYuLubut a fabrication with various kinds of errors. In addition, the maker ofHuaPurashly deletes or modifies many texts ofHuaYuLu. However, these deletions and modifications have not resulted in fundamental variance of Shi Tao’s painting theory. The maker doesn’t even have the subjective desire to create such effect. It seems that we can only say that Shi Tao’s thought has been discounted. Some of these deletions and modifications are due to the maker’s misunderstandings; others are presumably related to the ancient custom of respecting Confucianism. That is to say, the maker wants to make it easier for the book to spread or for Shi Tao’s thought to be accepted, by weakening the hard-edged thought and counting on charisma of sages.

Shi Tao;HuaYuLu;HuaPu

2015-12-17

海南大学“中西部高校综合实力提升工程”子项目“海南文化软实力科研创新团队”(01J1N10005003)

汪韶军(1973-),男,浙江淳安人,海南大学人文传播学院副教授,博士,主要研究方向为老庄哲学、魏晋玄学、禅宗、美学。

J201

A

1008-6722(2016) 01-0101-06

10.13307/j.issn.1008-6722.2016.01.16