华人移居加拿大:政策、表现和趋势

2016-12-05柳玉臻

柳玉臻

(广东外语外贸大学 政治与公共管理学院, 广州 510006)

华人移居加拿大:政策、表现和趋势

柳玉臻

(广东外语外贸大学 政治与公共管理学院, 广州 510006)

华人自1858年开始移居加拿大,至今有近160年迁移史。综观华人(包括中国大陆、香港、台湾和其他地区的华人)迁移加拿大的历史,发现华人在移民数量和移民类别上也在发生变化。当代加拿大相对公平的移民政策吸引了华人的迁入,但华人移居之后也遇到了很大的融入困难。在发展趋势上,加拿大还会对华人迁入保有吸引力,但其移民政策更加强调接纳技术类和投资创业类移民。

华人移民; 移民政策; 移民表现; 移民趋势; 加拿大

随着全球化进程中人口流动的加速,中国人迁移和定居国外的数量不断增加。根据国务院侨务办公室的估算,1980年世界华侨华人数量约2000 万;至2010年,华侨华人总数增长至约4543万(庄园土,2011)。另外,海外华人的分布呈现出多元化:73%分布在东南亚,12%分布在北美,5%分布在欧洲,另有10%散居在非洲、拉丁美洲和中东等地①。本文选择加拿大华人作为研究对象,回顾了华人在加拿大的移民历史,从移民政策和移民表现两个方面考察了华人移居加拿大的影响因素,并对华人移居加拿大的趋势作了探讨。

一、华人在加拿大的移民历史

从加拿大中国史学家黎全恩(2013)发现的资料来看,华人最早在1788年以华工形式进入加拿大,修建房屋和船舶,但人数极少。华人正式移民加拿大开始于1858年,主要是跟随白人由美国的三藩市前往加拿大(当时的英国殖民地)的BC省淘金。1862年,BC省人口约11000人(不计本地土人),其中7700人为白人,2300人为黑人,1000人为华人。

华人从中国本土进入加拿大源于太平洋铁路的修建。1867年加拿大东部几个省份联合成立了加拿大联邦政府。为吸引西部的BC省加入联邦,联邦政府许诺在1885年之前修成太平洋铁路。然而这个诺言很难兑现,除了昂贵的修筑费用外,另一个问题是劳动力极为短缺。由于白人劳工不足,承建商想到雇佣曾经参与修筑美国太平洋铁路的华工,之后租赁两艘船,由香港运2000华工来BC省。在1881年至1884年这四年期间,共有15700多华人,由中国、美国三藩市及其他地方,先后抵达加拿大,大部分移民前往修建铁路。

为修筑铁路作为巨大贡献的华工并没有得到应有的尊重和认可。在太平洋铁路落成之后,1885年7月,加拿大联邦政府通过了华人移民法,由1886年开始,每个华人(除华人领事馆人员、游客、商人、学生及回归居民外)入境必须缴纳人头税50元,1900年联邦政府将人头税增至100元,1903年增至500元②。尽管人头税对于华工是一项极重的负担,但由于当时中国收入更低,再加上国内战乱,民不聊生,依然有不少华人筹集款项移民加拿大。尤其是1888年美国政府施行禁止华人入境法案,很多华工由中国前往加拿大,缴纳人头税后,再偷渡进入美国。据估算,缴纳人头税期间有大约8万华人进入加拿大。迫于白人工会和政客的压力,1923年,大选后的加拿大联邦政府通过禁止华人入境条例,只准领事馆人员、加拿大出生孩子、商人和学生入境。这期间获准进入加拿大的华人只有20人左右。

加拿大恢复批准华人入境发生在二战之后。二战时,中国是加拿大和美国的盟友,数千侨居华人加入加拿大海陆空军队。战事使美国对华人移民政策有所改变,于1943年12月取消了禁止华人入境条例。随后,1947年加拿大取消禁止华人入境条例,批准在加拿大出生华人或加拿大籍华人申请妻子及18岁以下未婚儿女来加拿大。1950年后,管制华人移民政策略有松动,华人可以申请25岁以下未结婚子女来加,之后可以申请父母、未婚妻/夫,及其他亲戚来加。二战结束后,经过华裔退伍军人和华人社团不断的争取,加拿大政府在1947年给予全体加拿大华裔公民联邦选举权,成为加拿大华人的一次历史性转折。

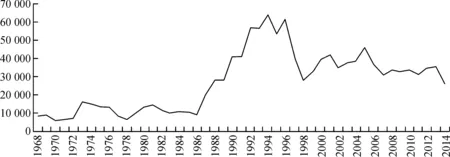

1967年9月,加拿大颁布了新移民法,本着平等相待的原则,采用积分制审批移民申请,按照申请者的学历、职业技能、英语和法语能力打分。这项移民法案吸引了很多香港、台湾、中国大陆的华人医生、工程师、教师等专业人士移居加拿大。另外,新移民法保留了家庭团聚类移民,并增设了难民类移民申请,华人也藉由这些途径进入加拿大。到今天,尽管加拿大移民法有许多的修订,但总体延续了积分制申请的方式,华人逐渐成为加拿大移民来源的主体。据加拿大移民部的统计,在1968年,出生地为中国(包括香港、台湾)的移民数量为8754人,占当年移民总量的比例为4.76%;在1994年,出生地为中国的移民数量为63992人,占当年移民总量的比例为28.52%;在2014年,出生地为中国的移民数量为25917人,占当年移民总量的比例为9.95%(见图1)。另外,从加拿大2011年人口普查数据,母语为中文(包括普通话、粤语及其他中文语种)的居民数量为1072555人,占加拿大总人口的比例为3.11%。③

图1 1968—2014年移居加拿大华人数量的变化

资料来源:Citizenship and Immigration Canada, Research and Statistics

从以上讨论可见,自1858年至今华人移居加拿大的数量呈现出很大的变化。变化的原因是,一方面跟中国作为移民来源国本身的政治和经济状况相关,另一方面也跟加拿大作为移民接收国的移民政策有密切关系(吴金平,2007)。另外,移居加拿大华人的社会表现,包括工作和生活状况,也会影响到潜在申请者的期望和决定。以下从移民政策和移民表现两个方面进行分析。

二、加拿大移民政策对华人迁入的影响

从加拿大的人口组成来看,加拿大是一个典型的移民国家。从加拿大政府的角度,移民政策设立和调整都是服务于加拿大的国家利益。以1976年移民法为例,自由党(Liberal Party)主导的国会和联邦政府明确说明移民政策的设立是为了促进加拿大国内和国际利益,其中包括:1)支持加拿大政府根据人口的规模、增长速度、结构和地理分布所设立的人口目标的达成;2)在加拿大的联邦和双语特征下丰富加拿大的文化和社会构成;3)支持加拿大经济的发展和各地区的经济繁荣④。

由于在各个历史时期加拿大所处的人口、社会和经济形势不同,再加上政治政党的变动,加拿大的移民政策常常出现大幅或小幅变动(施兴和,1998;Li,2003)。从19世纪中期加拿大建国起到当代,加拿大移民政策的变化大致经历了四个阶段。

第一个阶段(1867—1914年),为扩大加拿大的人口规模和增加劳动力供给,加拿大政府采取了“放任自由”和鼓励性的移民政策。建国初期加拿大联邦由东部的4个省组成,为向西扩展和吸引英属哥伦比亚(British Columbia, 简称BC省)的加入,加拿大需要移民来开发新大陆和修建交通等基础设施。为此,加拿大移民政策对欧洲裔的移民,尤其是英国人和美国人完全开放。提出申请的个人,只要身体健康,没有犯罪记录,有一定经济能力(能支付旅行和安家费用),都会很快获得批准。由于移民数量不足,来自其他国家,包括来自地中海国家、东欧国家和斯堪的纳维亚国家的欧洲裔人口,可以转经英国和法国或者在登陆后申请移民许可,并被鼓励在中西部草原地区定居和从事农业。中国人最早进入加拿大也在这个时期,他们集中居住在BC省,职业主要是采矿和修建太平洋铁路,由运营公司负责招募。然而,由于种族歧视等原因,在太平洋铁路完工的当年(1885年),加拿大国会通过了华人移民法通过向华人征收人头税来限制华裔移民。

第二个阶段(1914—1945年),由于战争、经济萧条和政治动荡等原因,加拿大政府采取了限制性的移民政策。在1919年的移民法中,联邦政府允许移民部门限制或禁止它们认为不适合的种族或来源国人口移民加拿大。由于战争的原因,加拿大把奥地利、匈牙利、保加利亚、土耳其等国家列为敌对国,禁止来自这些国家的个人和家庭移居加拿大。由于经济萧条,1923年,加拿大联邦政府通过了禁止华人入境条例,只准领事馆人员、加拿大出生孩子、商人和学生入境。同年,加拿大移民部仅仅允许从事农业和家政服务的劳动者移居加拿大。

第三个阶段(1945—1985年),随着经济的快速增长和信息产业的兴起,加拿大对技术类移民的需求增加,相应地,加拿大的移民政策逐渐放宽,由联邦政府主导提出了普遍性的移民政策。1948年,加拿大签署了世界人权宣言,致力于从国家政策的角度抵制和消除种族歧视;对于移民申请,逐步废除了之前的各种禁令和限制,其中包括针对中国人的人头税和移民禁令。1967年,移民审批标准改为积分制,以技术水平和受教育水平取代了之前的种族和来源国限制。1976年移民法首次将难民列入移民类别,建立起了之后一直适用的三个移民类别:独立经济类移民、家庭团聚和亲属担保类移民、难民和人道主义移民,其中独立经济类移民需要满足联邦政府设立的积分要求,另外两个类别则不需要。1981年起,移民类别中增添了家政工作类移民(Live-In Caregiver)。由于这些移民法案的调整,来自发展中国家的移民数量增多。在这个阶段,移居加拿大的华人移民主要是由近亲担保的家庭类移民。

第四个阶段(1985年—现在),加拿大移民政策的变动主要表现在联邦政府和各省政府之间的协商,分享管辖权来选择和竞争移民⑤。在原有的三个移民类别框架内,1978年起,联邦政府在经济类移民项目中设立了商业移民项目,吸引企业家和自雇者移居加拿大;1985年起,增添了投资类移民,吸引有投资能力的个人和家庭移居加拿大。从省政府层面,最早在1967年,魁北克省(Quebec)政府为吸引法裔移民和发展魁北克省经济,设立了与联邦政府积分制类似的提名制移民政策。1985年之后,除魁北克省外,其他12个省,包括萨斯喀彻温省(Sasketchewan)、不列颠哥伦比亚省(British Columbia)、阿尔伯达省(Alberta)及安大略省(Ontario)也相继设立了提名项目来选择和竞争移民。这些省所选择的移民主要是技术类移民和商业类移民。在这个阶段,来自发展中国家,尤其是中国(包括中国大陆、香港和台湾)和印度的经济类移民数量增加迅速。

从以上分析可见,加拿大移民政策在建国后的近150年中进行了显著的调整,从第一阶段的鼓励移民到第二阶段的限制移民;从第三阶段起,加拿大再次大规模吸引移民,采取了普遍性的移民政策;在第四个阶段,省政府被赋予了更多的自主权来选择和竞争移民。移民政策的变动体现了加拿大政府实用主义的立场,联邦政府和省政府通过设立和调整移民政策来吸引那些通过劳动力、技术或者投资能为加拿大国家带来收益的个人或群体,同时排斥或者不积极接纳那些它认为可能会产生社会负担的个人或群体(Li, 2003:11)。

三、华人移民在加拿大的主要表现

从图1所示数据,自1987年起,华人(包括香港、台湾)移居加拿大的数量显著增加。加拿大对于华人移民的吸引力,一方面是相对宽松和公平的移民政策,另一方面是加拿大完善的社会福利和安全的社会环境。对潜在的移民申请者而言,以往移民的就业和生活状况会影响到他们对于移居加拿大的期望和决定。以下从华人在加拿大的就业和生活两方面讨论华人在加拿大的经济表现和社会表现。

(一)华人在加拿大的就业和经济表现

在当代,经济类移民是华人移民的主体。从加拿大公民和移民部的数据,1980—2000年,经济类华人移民的数量是430592人,占华人移民总量的比例为54%;其中技术类移民的数量为231049人,占华人移民总量的比例为29%,他们大多具有大学本科及以上教育程度,持有本国工程师、会计师、医生、护士和教师等职业资格证明。从移民政策的角度,具有较高文化程度和职业技术水平的移民能很快在加拿大找到工作,为加拿大的经济带来收益。

然而,对于华人移民而言,良好的受教育程度和职业经历并没有直接带来满意的就业机会和就业收入。加拿大研究者分析了1970年代后移民总体的劳动力市场表现,发现移民在加拿大的经济同化程度不高,表现为对比本国出生劳动力,新进入加拿大(1-5年)的移民劳动力在获得全职工作、就业率、收入、教育和技术回报等方面存在明显的劣势;这个劣势随着居住加拿大年数的增长有减低,但早期移民(移居加拿大16-25年)与本国出生劳动力的差距依然存在(Baker、Benjamin, 1994)。对于华人移民而言,劳动力市场的劣势非常明显。从纳税记录,华人移民的平均收入仅为加拿大人平均收入的50%左右,并且定居加拿大超过20年的华人移民在收入上依然低于本土出生劳动力(Wang、Lo, 2005)。

考察华人移民的就业困难,主要障碍来自官方语言(英语或法语)不够流利、缺少加拿大工作经验和国外职业资历不被认可等(郭世宝、万晓宏,2014)。尽管中国移民在移民申请中通过了对官方语言和技术能力的要求,移民在中国所培养的技能和经验(包括读写、计算和问题解决能力)不能直接转移到加拿大,加拿大雇主也很难评估申请者的国外工作经验,以至于受过良好教育的新移民只能从事低薪和低层次工作。另外,自1990年起加拿大经济增长缓慢,尤其是信息产业(IT)吸纳劳动力速度变缓,再加上本国出生劳动力接受大学教育的比例提高,增加了劳动力市场的竞争。为克服就业障碍,新移民往往被迫重进大学或学院来修读课程,以获得加拿大特定的教育和培训;纳税数据显示,经过加拿大本土教育的华人移民经济表现确实有提高(Wang、Lo, 2005)。

另外,商业类移民在加拿大的经济表现也显示出与本土居民的差距。从1980—2000年加拿大接纳了152124名企业家和投资类华人移民,占华人移民总量的19.1%。按照移民时期和具体类别(联邦投资移民和地区提名投资移民)的不同,投资类移民在移居加拿大时需要低息或者无息投资5 万加元、13 万加元、35 万加元、50 万加元、80万加元、160万加元不等到政府指定项目就可获得移民资格。尽管移民的投资为加拿大政府缩小财政赤字做了巨大贡献,移民从投资中获得的经济回报却非常低。另外,从纳税数据来看,投资类移民的纳税和工资收入低于技术类移民的表现,加上投资移民在加拿大设立实体企业的比例不高,因而财政贡献偏低(Wang、Lo, 2005)。

(二)华人在加拿大的生活和社会表现

对华人移民而言,因为社会网络、就业机会、气候等原因,他们集中在加拿大的大都会地区居住。从加拿大公民和移民部的数据,在1980—2000年移居加拿大的华人移民(包括中国大陆、香港、台湾和来自其他地区的华人)39.7%居住在多伦多,30.8%居住在温哥华,7.9%居住在蒙特利尔,4.4%居住在卡尔加里,4.0%居住在埃德蒙顿,2.3%居住在渥太华,而居住在其他城市和农村地区的华人总数为10.9%。相比与早期移民,在1990年后移居加拿大的华人移民大都不住在唐人街,而是选择郊区新的华人社区或者融入白人社区。例如,在大多伦多地区,华人新移民多集中在北部的士嘉堡区(Scarborough)和万锦市(Markham);在大温哥华地区,华人新移民多集中在富裕的温哥华西区(West side)和西北部的列治文市(Richmond)。在这些华人集中的地区,华人商店、餐馆、教堂、学校、诊所、律师事务所、会计师事务所等都很普遍,为华人及其他族裔(包括白人)提供了便利的社区服务。

自1971年起,加拿大推行多元文化主义政策,鼓励英裔和法裔之外的少数族裔参与政治和社会决策。从华人参政来看,随着华人移民数量的增加和受教育水平及职业地位的提高,华人精英、普通华人和华人社团的参政意识、参政能力和参政表现都有提高(万晓宏,2011)。从1957年到2015年,共有37位华人通过选举当选为加拿大国会议员,有50多位华人当选省级和市级议员⑥。另外,在二战之后也有数位华人被委任联邦政府和地方政府公职人员。普通华人在各选区积极参与了投票,并且有上百个华人社团,包括全加华人联合会和华人平权会等组织,积极为华人候选人助选。这些参政行为提高了当地华人群体的社会地位,并对华人在加拿大的社会融入有积极帮助。尽管有这些进步,相比于其他少数族裔,例如乌克兰人和印度人族裔,华人的参政能力和为本族裔争取权益的能力还有不足,并且在政治参与和社会参与中还会受到种族歧视的影响。

四、华人移居加拿大的发展趋势

在当代,加拿大移民政策主要受2001年移民法规范。相对于1976年移民法,新移民法对于移民政策的目标做了一些调整,比较显著的几点是:1)删除了移民政策与人口目标的联系;2)在文化和社会结构中增添了多元文化的特征,强调政府对于少数语言族裔(英裔和法裔之外)社区发展的支持;3)承诺政府对于新移民成功融入加拿大社会负有责任,强调通过联邦政府和省政府的合作来认可移民的外国资历。这些移民目标的变化反映了加拿大政府对于移民态度的变化,不再强调移民对于缓解加拿大人口老龄化和劳动力人口增长缓慢压力的重要性,而是强调选择适合加拿大劳动力市场的移民和帮助新移民在加拿大的经济融入和社会融入。

从2008年起,加拿大联邦政府收紧了经济类移民政策。对于技术移民,加拿大公民和移民部推行了以紧缺职业为先决条件的资格审核规定。按照这个规定,移民部每年列出和调整紧缺职业列表,并设立和调整申请额度。以2008年为例,移民部设立的紧缺职业列表包括38个职业,职业类别包括管理人士、专业人士和技术人士;每个职业的年度审批额度为1000名,总额度为70000名。到2011年,38个职业调整为29个职业,删除了教师、会计和计算机经理等几个热门职业,每个职业的年度额度降为500名,总额度为10000名。2012年6月到2013年5月,由于申请案例的积压,移民部一度暂停接收技术移民申请。2014年5月起,紧缺职业列表调整为50个职业,每个职业的年度额度为1000名,技术移民的总额度扩大为25000名。⑦

与技术移民平行,2013年1月起加拿大移民部增设了专业技工类移民(Skilled Trade)项目,吸引技术类工人申请。在2013年,技工类职业类别有43项,每项的移民额度为100名,总额度为3000名。从2014年5月起,技工类职业类别有90项,每项的移民额度为100名,总额度为5000名。相比于技术类移民,技工类移民不需要满足积分要求,但需要达到语言要求。另外,2013年9月起移民部增设了经验类移民(Canadian Experience Class)项目,吸引具有加拿大境内工作签证持有者和留学生申请。经验类移民的工作经历需要符合紧缺职业列表,并且在加拿大有至少两年的专业性或技术性工作经验。2013年,经验类移民的申请额度为12000名;2014年5月起,经验类移民的申请额度调整为8000名。另外,具有加拿大省政府或联邦政府认可的高等教育机构博士在读学生或者毕业生也可以申请技术类移民,不受职业限制,每年有500个名额。

对于投资移民,2008年联邦政府将申请者的资产要求从最低50万加元提高到最低100万加元,年度申请额度为12000人。在2011年,移民部将申请者的资产要求提高到最低160万加元,并且设置了年度申请额度为700人。对于省提名移民项目,联邦政府要求获得资格的投资移民必须在提名的省份居住,并且对投资的企业进行实际成功地经营和管理。由于申请案例的大量积压,2012年7月起,联邦政府暂停了企业家和投资类移民项目;在2014年2月,这个项目宣布终结,移民部退回所有之前的申请。据估计,退回的申请案约7.6万宗,其中华人申请者为5.7万宗⑧。

为继续吸引企业家和投资者,移民部从2013年3月起试运行了创业签证(start-up visa)。区别于之前的企业家移民和投资移民,创业类别要求申请者必须提出有吸引力的创业计划,获得加拿大政府认可的风险基金投资机构或者商业孵化机构的投资和合作承诺信,并且在加拿大真正创办高科技类企业。该签证的年度申请额度为2750人。另外,在2014年经济行动计划中,移民部提出将设立投资移民创业资本试点项目(Immigrant Investor Venture Capital Fund Pilot Project)和商业技术试点方案(Business Skills Pilot Program),来取代被终结的投资移民项目。这两个项目均要求投资者在加拿大长期居住并开办实体性企业。

从加拿大移民部的解释,2008年之后移民政策对于经济类移民的变动,主要源于大量移民申请案例的积压。由于之前的申请采用排队的方法,对积压案例的审批花费了移民部大量的人力和时间,等待时间长达几年;移民部希望通过设立紧缺职业和关闭投资移民的方法来创造一个迅速和弹性的审批体系,以便选择最可能成功的移民。在这个解释背后,加拿大移民政策变动的内在原因是受全球金融危机的影响,加拿大的经济出现下滑,失业率提高,为避免移民与本国出生劳动力竞争就业岗位,移民部缩减了移民的审批额度。另外,移民在加拿大的经济和社会表现也影响到移民政策的变动。针对具有高等教育和职业资历的技术移民不能在加拿大找到匹配工作的现象,移民部希望通过设立紧缺职业列表来甄选特定的技术移民以满足劳动力市场的需求。对于投资类移民,暂停和终结的原因是为避免投资资金进入非生产类的投资项目,不能为加拿大缴纳税收;另外,这个项目受指责的原因是移民主申请人无意在加拿大居住和设立企业,不能为加拿大创造就业岗位。

在联邦经济类移民政策紧缩的同时,近几年各省的提名项目越来越活跃。对于技术类移民,各省有独立的紧缺专业列表。比如,阿尔伯达省会优先考虑工程师类职业,BC省会优先考虑健康照料类职业。省提名技术移民项目大多要求申请者持有加拿大工作签证或者得到雇主的担保。另外,各省的提名项目也接受在本省或者加拿大其他地区大学毕业的硕士和博士毕业生的移民申请。对于投资移民,尽管联邦政府暂停和终结了投资类移民项目,其他各省的投资移民项目还在继续运行。其中,魁北克省的做法与联邦政府之前的投资类移民项目近似,要求申请者有160万加元资产,在魁省政府指定的基金项目投资80万加元。BC省的投资移民项目要求申请者有80万加元资产,在BC省设立企业并进行日常管理,创造至少3个就业岗位,经过2年的成功运营后可以获得永居签证。萨斯喀彻温省的投资移民项目要求申请者有30万加元资产,在萨省做15万加元的投资开办企业并进行日常管理。

从以上分析,加拿大接纳移民的数量和类别与加拿大的经济发展状况和劳动力市场需求紧密相关。对华人申请者而言,从短期来看,由于加拿大的经济增长速度缓慢,失业率走高,加拿大的经济类移民政策不会明显放松,会更加严格选择技术类和投资创业类移民。2015年10月起自由党执政建立特鲁多政府,按照竞选承诺,家庭团聚类移民数量有望增长。除移民政策和移民表现因素外,与美国在劳动力、人才和外资方面的竞争也影响到加拿大的移民走势。由于加拿大的经济规模小于美国,而税收税率又高于美国,不但加拿大本土的技术人才和企业家会流向美国,而且来自其他国家的经济类移民也会优先选择美国。故此,从长远来看,加拿大会保持其相对宽松、多元和公平的移民政策,并从就业和社会政策方面帮助新移民融入,这些因素会持续吸引华人移居加拿大。

注释:

①此处的华侨华人泛指持有中国国籍(包括香港、台湾)的中国人和不持有中国国籍但具有中国血统并保存中国文化的华人。

②2006年6月,加拿大总理哈珀在联邦议会众议院就政府当年执行歧视华人的“人头税”政策向全加华人道歉,同时宣布将向目前健在的“人头税”受害者和其他受害者遗孀进行赔偿。

③数据来源:http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/demo11a-eng.htm

④资料来源:http://www.pier21.ca/research/immigration-history/immigration-act-1976

⑤省政府的移民提名项目由省政府设立的移民处根据申请人的技术水平和投资能力甄选移民,审查合格后报送联邦移民部,由移民部做健康、无罪和安全审核,经确认符合条件后签发永久居民签证。

⑥郑天华(1924—2002)是加拿大首位华人联邦国会议员,他出生在BC省的维多利亚市,二战时参军,战后进入不列颠哥伦比亚大学(UBC)攻读法律,1954年取得从业律师执照,1957年代表保守党当选为国会议员,积极地推动了加拿大养老金改革和其他经济变革,1990年荣获“加拿大勋章”。在2015年议员选举中,加拿大共有6位华人国会议员;其中以自由党党籍从多伦多市当选的谭耕是首位来自中国大陆的华人国会议员,他来自湖南,1988年以留学生省份进入加拿大,获得多伦多大学博士学位,是加拿大核电化学领域的资深科学家。

⑦http://www.cic.gc.ca/english/department/mi/

⑧http://www.eol.cn/html/lx/Special/2011/lxsj/index03.shtml

郭世宝, 万晓宏. 2014. 加拿大二线城市华人新移民经济融合研究[J]. 华侨华人历史研究 (4): 10-23.

黎全恩. 2013. 加拿大华侨移民史(1858—1966)[M]. 北京:人民出版社.

施兴和. 1998. 实用主义: 加拿大移民政策的核心[J]. 世界民族 (3): 20-28.

万晓宏. 2011. 当代加拿大华人参政分析[J]. 世界民族 (4): 56-65.

吴金平. 2007. 地缘政治与当代大陆中国人移民加拿大[J]. 东南亚研究 (2): 72-77.

庄国土. 2011. 世界华侨华人数量和分布的历史变化[J]. 世界历史 (5): 4-14.

BAKER M, BENJAMIN D. 1994. The Performance of Immigrants in the Canadian Labor Market[J]. Journal of Labor Economics 12(3): 369-405.

LI P S. 2003. Destination Canada: Immigration Debates and Issues[M]. Don Mills, Ontario: Oxford University Press.

WANG SHUGUANG, LO L. 2005. Chinese Immigrants in Canada: Their Changing Composition and Economic Performance[J]. International Migration, 43(3): 35-71.

[责任编辑:萧怡钦]

Chinese Immigrants in Canada: Immigration Policy and Immigrant’s Performance

LIU Yuzhen

(SchoolofPoliticsandPublicAdministration,GuangdongUniversityofForeignStudies,Guangzhou510006,China)

Based on literature and statistic analysis, this study examines the history of Chinese immigrants in Canada. Since 1858, there have been significant changes on quantity and categories of Chinese immigrants. To explain these changes, immigration policy and immigrant’s performance are key factors from the side of Canada. The relative equal and open immigrant policies attract Chinese immigrating to Canada, while the obstacles of Chinese immigrants in integration into Canada check large scale immigration. In the future, Canada will keep its attraction to Chinese people and gives more emphasis on skilled immigrants and venture-investor immigrants.

Canada; Chinese; immigration policy; immigrant performance

2016-01-29

柳玉臻(1977-),女,山东潍坊人,博士,广东外语外贸大学政治与公共管理学院讲师,研究方向为社会政策与社会福利、加拿大历史与社会。

D711.833

A

1672-0962(2016)05-0118-07