媒介化抗争的议程设置模式及特点

2016-12-02戴海波

戴海波,杨 惠

(1.淮阴师范学院传媒学院,江苏 淮安 223300;2.台湾政治大学传播学院,台湾 台北 11605)

媒介化抗争的议程设置模式及特点

戴海波1,2,杨 惠1

(1.淮阴师范学院传媒学院,江苏 淮安 223300;2.台湾政治大学传播学院,台湾 台北 11605)

新媒介技术的发展,使媒体议程设置功能得以发挥的环境发生了颠覆性改变,个体和社群融合进新媒介平台之中,其影响力日趋明显。在媒介化抗争的过程中,面对抗争环境的改变,围绕“抗争诉求”而形成的议题在抗争双方、公众、媒体、政府等议程设置者的多重博弈过程中会有新的表现形式,而他们对议题的认知、建构和解决也呈现出不同的特点。新媒介贯穿议程设置的始终、抗争者的主动性和主导性增强、社群议程设置具有包容性和排他性以及议程设置呈现动态性和多向性。

新媒介;媒介化抗争;议程设置;模式

郑雯在对2003~2012年发生在中国内地的拆迁抗争事件进行多案例比较研究之后发现,“媒介化”过程动态、全面地建构了多层次、立体化的新抗争环境,“媒介化抗争”己成为抗争中的突出现象[1]。所谓“媒介化抗争”即抗争的媒介化,是指以媒体作为手段的一种抗争行为。在这种抗争中,媒体的作用尤其凸显,媒体既是诉求对象也是抗争工具。抗争者往往会有意识地利用媒体尤其是新媒体去制造新闻,引起舆论关注,以期达到抗争诉求的目的。传播学者麦库姆斯曾指出,大众传媒能够为公众设置议程,通过对议题的框选和强调程度来引导公众的注意力以及改变他们对议题的认知。夏倩芳认为,抗争事件在国内频频发生,媒体的信息来源结构、报道框架以及话语基调等会对议题的建构、问题的定性和事件的结果产生重要影响,因而具有重要的社会意义[2]。然而,随着互联网、移动互联终端、智能手机等新媒介的发展,议程设置必须依赖大众媒体的格局被打破,媒体议程设置功能得以发挥的环境发生了颠覆性改变,个体和社群融合进新媒介平台之中,其影响力日趋明显。在媒介化抗争的过程中,面对抗争环境的改变,围绕“抗争诉求”而形成的议题在抗争双方、公众、媒体、政府等议程设置者的多重博弈过程中会有新的表现形式,而他们对议题的认知、建构和解决也呈现出不同的特点。对这些议题以及议程设置的动态过程进行研究有利于展现媒介化抗争的全貌和中国社会运动的发展路径。

一、媒介化抗争的议程设置模式

媒介化抗争是在互联网技术兴起之后,因传播生态的改变而作用于抗争政治和民主公共领域的过程与机制,是中国社会运动的新形态。要研究媒介化抗争中的议程设置,首先必须对传统媒介环境中的抗争及其议程设置做一番认知和理解。

传统媒体注重以新闻价值作为框架来选择议题,而且由于传统媒体的“喉舌”角色,有关“抗争”的敏感议题往往难以进入传统媒体的议程设置范围。为了引起媒体的关注,抗争者往往会通过降低议题的敏感度而提高议题的新闻价值来传达抗争诉求。李连江认为,灵活运用国家法律和政策,对抗来自地方政府的土政策和不法行为是中国农民维权抗争的一个特点。他们以上级为诉求对象,将上级看作是解决问题和实现抗争目标的主体,而不是直接控诉的对象[3]。王洪伟提出底层民众抗争的两种社会学分析框架,即求助于外的“合法抗争”与求助于内的“以身抗争”。他的实证研究亦发现中国农民的抗争具有“非政治性”、“弱组织性”和“具体利益性”取向[4]。董海军发现一种不同于依法或以法抗争的解释逻辑,认为农民往往将自己的弱势身份武器化来进行抗争[5]。在这些抗争事件中,抗争者不是以媒体作为抗争的诉求对象,也没有意识到媒体的议程设置功能,而是媒体主动介入抗争行为,根据自己的价值标准去设置媒体议程,从而影响公众议程和政策议程。为了使抗争事件符合媒体的价值标准,媒体往往从宏观的视角去建构议程,将自己或他们背后的控制者的意愿折射到报道中去。而抗争者由于缺乏社会资源,在与国家权力发生冲突和博弈的过程中一般属于弱势的一方,没有能力制造议程更谈不上主动传播。媒介等同于单一的媒体,大众媒体承担了议程设置的主导任务,传统媒介环境下的“人”是被动地接收议程,议程之间的流向呈现出单一、直线的状态。

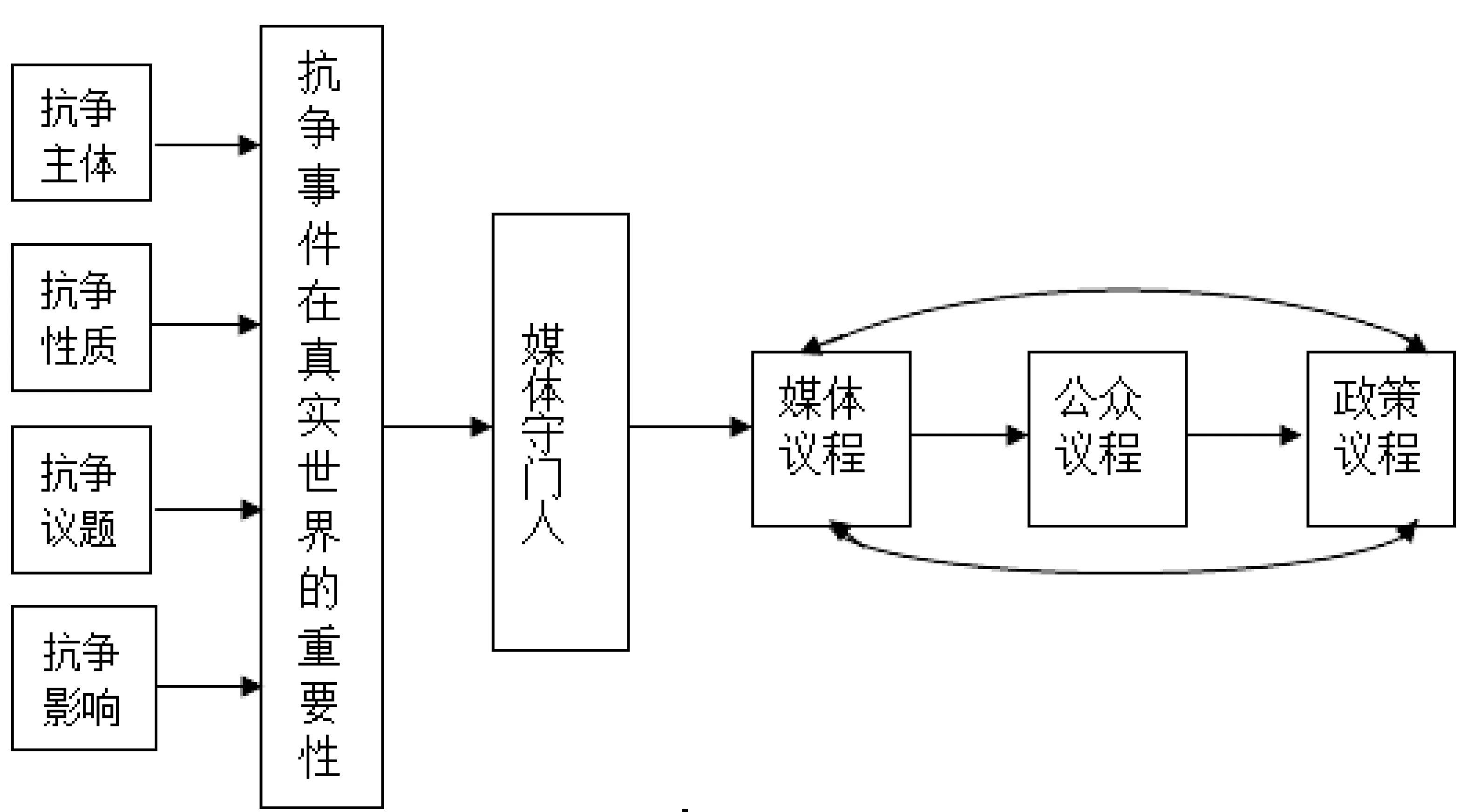

图1 传统媒介环境中抗争的议程设置模式(作者自行绘制)

在“传统媒介环境中的抗争的议程设置模式图”中,处于核心的是媒体议程、公众议程和政策议程之间的互动与转换关系。首先,媒体的守门人会根据抗争事件在真实世界的重要性去判断是否报道该事件,而重要性往往是由抗争主体、抗争性质、抗争议题和抗争影响等四个变项决定,重要性越大越有可能成为媒体报道的对象,然后才能进入议程设置的第一个环节即媒体议程。所以,媒体议程往往是新闻记者和编辑以媒体的专业价值和实务经验去建构抗争信息,进而转换成在媒体上出现的新闻。而媒介化抗争是抗争者通过制造具有新闻价值的事实,主动吸引传媒关注进而推动抗争诉求获得解决的一种抗争方式。与传统媒介环境中的抗争相比,媒介化抗争的抗争者会根据抗争目的和性质的不同,选择适合的媒体作为抗争手段和诉求对象,呈现出“抗争者为主、媒体为辅”的抗争形态,抗争者的主体性也更加凸显。

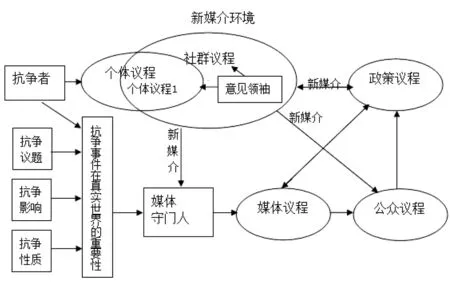

图2 媒介化抗争的议程设置模式(作者绘制)

新媒介环境下,公众利用互联网、智能手机等新媒介使自己成为议程设置者,并对传统媒体的议题设定产生影响。在媒介化抗争中的议程设置模式中,抗争者首先根据抗争事件的性质、目的提炼出合适的抗争诉求,再根据抗争诉求策划抗争行动,即第一步设置个体议程。在这个过程中,抗争者通过新媒介技术平台传播、扩散,并与其他抗争者在互动中形成了较为一致的意见倾向。接下来,这个意见倾向还要经过“社群”中“意见领袖”的检验。媒介化抗争中的“社群”是由一些具有相似抗争诉求的个体通过新媒介平台而集结在一起的群体或组织,类似于BBS论坛、QQ群、微信朋友圈等,这些社群往往会根据抗争诉求设置议程,形成差异化的意见倾向即社群议程。“意见领袖”是这些社群中“一些向在行动上不如自己积极但有着共同利益和目标的草根民众表达观点并产生影响力的动员积极分子”。在媒介化抗争的过程中,不论个体成员的地位、权力、权威、魅力如何,只要其网络资源及其占有量处于群体中的突出位置,就有可能成为意见领袖。根据“2013年新浪微博部分微博粉丝数量排名”显示,媒体与政府的影响力都不及个人,个人的最高影响力是政府最高影响力的10倍,政府的最高排名只位于个人榜的第205位,媒体则为第22位。这也充分说明,在新媒介的环境下,是否会运用新媒介、是否能够调动社会资源、是否能够构建和整合意见成为衡量意见领袖是否具有设置和影响议程能力的标准。意见领袖的声望会促成社群议程形成,并强化对个体议程和媒体议程的影响力度。在通过意见领袖的动员和检验后,个体议程在和社群议程博弈的过程中产生个体议程1;而“社群议程”则是由他们根据抗争诉求所形成的意见倾向。与传统媒介环境中的抗争不同的是,个体议程并不是某一个抗争者的主观意见,而是抗争者经过商议、策划形成的,往往会体现抗争群体的观点、立场或利益,具有典型性。抗争者成为了议程设置的发起者,个体议程是其他议程的“起点”和“触发点”。抗争者是议程设置的发起者,首先设置个体议程,进入社群议程,意见领袖对个体议程和社群议程产生影响,接下来议程设置流向出现两条路径,一是公众可以直接通过新媒介了解个体议程1,使个体议程1成为公众议程,继而转化为政策议程,最后政策议程对个体议程1产生影响,完成媒介化抗争中的议程设置。还有一条路径是,抗争者通过新媒介使个体议程1传递给媒体守门人,媒体守门人根据抗争事件在真实世界的重要性,在个体议程1的基础上设置媒体议程,继而完成后继议程设置过程。在这个过程中,政府也可能直接在媒体议程的基础上设置政策议程。

媒介化抗争已经不同于传统媒介环境中抗争者被动的反映抗争诉求,不是等待媒体去报道,而是抗争者积极主动设置个体议程,通过新媒介使自己成为抗争诉求的“放大器”,甚至直接影响传统媒体的议程设置,进而改变公众议程和政策议程。在这其中,传统议程设置的议程关系被颠覆,议程流向出现翻转,抗争者的主导性、新媒介的工具性、传统媒体的辅助性则更加凸显出来,而且新出现的社群往往会对个体议程设置产生很大影响,通过个体议程和社群议程的磨合博弈形成新的议程。喻国明认为,“一种信息传播的新方式所带来的社会变迁,绝不止于它所传递的内容,其更大意义在于它本身定义了某种信息的象征方式、传播速度、信息的来源、传播的数量以及信息存在的语境”[6],对于发生在新媒介这个大环境里面的媒介化抗争而言,这种语境的改变使媒介化抗争中议程设置呈现出独有的特点。

二、媒介化抗争的议程设置特点

(一)新媒介贯穿议程设置的始终

在媒介化社会,媒介的融合和多元使信息传播更加快捷和高效,政府通过垄断信息资源来压制异见和控制舆论已经变得越来越困难,而民众则可便捷地利用互联网、手机、微博、微信等新媒体的“扩音器”功能设置议程,传递抗争信息,制造舆论压力,促使政府采取措施解决问题,从而达到维权的目的。因此,在新媒介的语境下,媒介化抗争还多了一层含义,它是抗争者利用新媒介制造媒介化事件,引起传统媒体和公众关注进而促成抗争诉求得以解决的一种行为方式。威莱尔认为,新媒体的发展提供了社会运动的政治机会,减少了远离权力中心的群体组织集体行动的外部阻碍。贾哲敏则进一步指出,新媒体赋予公众更多的话语权与参与权,公众通过新媒体的“反设置”功能,为传统媒体建构议题进而直接影响政府议题[7]。何艳玲发现,民众的集体抗争行为首先会借助新媒体的声援,将特定的地方性问题变成公共话语,进而引起政府的重视而使问题得到解决[8]。特别是在媒介化抗争事件中,一条微博或微信引发的围观效应,很可能迅速激发并形成多元化利益诉求的“微议程”,影响甚至塑造大众媒体议程和公众议程,最终影响抗争的效果。

新媒介产生的现实影响是“在公共舆论面前,所有的权威都变得哑口无言,所有的偏见都消失殆尽,所有的特殊利益都得以清除”[9]。因此,在媒介化抗争中,建立在新媒介发布平台上的抗争信息难以被节制和垄断,具有及时性、全面性和快捷性的特征,这也意味着议程设置进入目标公众视野可能性的增加。在媒介化抗争的议程设置中,抗争者可以利用新媒介表达抗争诉求,在抗争社群中,抗争者之间也会通过新媒介互相商议形成个体议程或者社群议程,传统媒体可以从新媒介上获知抗争者设置的个人议程进而形成媒体议程,而公众也可以通过新媒介直接获取抗争信息,在判断取舍的基础上形成公众议程。同时,抗争者也可以通过在政府微博等新媒介平台上发布抗争信息,第一时间引起政府官员的关注。由此可见,新媒介在媒介化抗争的议程设置中扮演重要的角色,其影响无处不在。

(二)抗争者的主动性和主导性增强

媒介化抗争有一个前提是抗争者借助新媒介直接建构议题,并推动议程设置的积极演进。这一方面说明新媒介的工具作用,另一方面也说明抗争者的主体属性即主动性和主导性的增强。与传统媒介环境中的抗争相比,媒介化抗争的抗争者更加理性。当面对多种抗争方式时,他们会通过权衡来达到利益诉求最大化。如果无利可图,忍气吞声便是上策,“以死抗争”、“以身抗争”、“以法抗争”等威胁到自身安全的“感性”抗争方式会逐渐被抛弃。相比之下,在抗争者渐趋理性的今天,由于抗争成本比较划算,媒介化抗争已经成为抗争者的首选。

发生於2011年广东的“乌坎事件”是一起典型的媒介化抗争事件。在这次事件中,抗争者利用微博、BBS论坛、手机等新兴媒介自行采编新闻,通过照片、文字和视频传播乌坎事件的进展,有些直接被传统媒体作为新闻素材加以采用并报道。为了使内容更具媒介化,他们还制作了《乌坎!乌坎!》、《情系乌坎》等视频和MTV,把村民示威集会照片制作成故事墙,通过网络进行传播,在第一时间获得了大量网民的关注和声援。他们主动联系媒体,策划抗争事件,在“合情、合理、合法表达诉求”的动员机制引领下,打出“还我祖先耕地”、“惩治腐败”、“为后代负责,万众一心”、“拥护共产党、拥护党中央”、“好官为民做主”等策略性框架。同时他们还针对国内外媒体的议程设置发出了《告媒体朋友书》的中英文版本:“乌坎村很高兴可以见到这么多的媒体人员,对于我村事件,还请正面报道,避开‘起义’,‘起事’等字眼,我们不是起义,我们拥护共产党,我们爱国家”[10]。在“乌坎事件”中,手机、微博、QQ、微信等新媒介都成为抗争者的“武器”,随时随地发布、编辑信息,每一个分散的个体议程都可能成为媒体议程的重要补充来源。这也说明,媒介化抗争的议程设置不是从“枝”上产生的,而是从“根”上发生的,抗争者更加主动地介入议程设置的过程之中。

(三)社群议程设置具有包容性和排他性

与传统媒介环境中的抗争的议程设置相比,社群议程是媒介化抗争议程设置中新出现的一种议程类型。在中国的社会语境下,集体往往更加拥有话语权,而抗争就是话语权的争夺战。在媒介化抗争中,个体往往会把自己归属为某一个社群,或先寻求有相同抗争诉求的其他个体形成一个社群。而社群中的意见领袖、社群规范、社群认同等都会直接影响个体议程的设置。尤其是在新媒介环境中,个体或社群通过互联网、手机等传播、分享抗争信息并进一步讨论,形成社群议程。一方面它给予抗争个体更多机会在社群中表达意见,另一方面,对个体议程进行了非社群要求的剔除,以符合社群规范和抗争规划,体现了社群议程设置的包容性和排他性特征。在这个过程中,个体议程设置逐渐克服抗争者情绪化、非理性的缺点,提炼出具有可操作性的抗争诉求,从而更加有利于抗争目标的实现。

特纳的“突生规范理论”提出,共同的心理即共同的思想、愤恨和共同的意识形态是抗争等集体行动产生的必要条件,而这种共同心理形成的关键是通过聚众催生某种共同规范[11]。在“乌坎事件”中,由乌坎年轻人建立的QQ群——“乌坎热血青年团”和“乌坎爱国青年团”以及乌坎村民成立的“临时代表理事会”和“妇女代表联合会”就是几个典型的产生共同规范的“社群议程”场域。在这些“虚拟”和“现实”交融的场域中,由于抗争议题的敏感性,村民无法在现实中公开聚集讨论,QQ群就成为他们设置议程的首选阵地。第一份传单和乌坎村民的第一次上访就是在这个群中经过商议、讨论而形成的。同时,乌坎的年轻人充分发挥新媒体的作用,获得了乌坎村领导人出卖土地的内部协议、政府批文、占用耕地清单等文件,对乌坎村的土地贪污问题进行了曝光。QQ群所设置的“社群议程”激发了乌坎村民的抗争情绪,并延伸到了现实场域中。继而,村民从线上走到线下,他们动员所有村民参与到“维权”的集体行动中,并通过投票自行选出13位民意代表,成立“临时代表理事会”来处理与“维权”有关的相关事宜。在“乌坎事件”中,无论是虚拟的“乌坎热血青年团”,还是现实的“临时代表理事会”,都直接促成了共同规范的形成,发挥了重要的“共识动员”功能。

(四)议程设置呈现动态性和多向性

在“媒介化抗争的议程设置模式”图中,媒介化抗争的议程设置呈现出一种环形结构,而且各个议程之间的流向呈现多向性。由于新媒介的介入以及抗争主体的主动性增强,使议程不断充实,不断演进,从以前的单向线性向前推进转变为多向循环推进,议程也处于随时产生随时消亡,但是又随时会再产生的状态,在总体上体现了一个连续发展的态势。在“乌坎事件”中,“谣言”作为一种特殊的议题就呈现出这样的特点。

在抗争行动的早期,由于官民对持,村民情绪激昂,诸多谣言议题便风生水起。比如“特警打死学生”、“全村断水断电”、“薛锦波死于刑讯逼供”、“两名被关押村民死亡”、“解放军坦克压境”等等,这些谣言建构了官方“恶”的形象,也定义了“乌坎事件”是“贪官逼民造反”的正义之举,更进一步加剧了官民冲突。由于内地媒体的“失声”以及乌坎村民对主流媒体公信力的质疑,使谣言议题被迅速建构和传播,乌坎的传播生态环境极度恶化。当“解放军坦克压境”的谣言议题在乌坎村民中传播的时候,许多村民表达出“他们有枪,我们有石块。他们想要我们死,我们也不怕”的抗争决心。而“警察打死两个小孩”的谣言使这种抗争情绪进一步失控,不明真相的村民围攻派出所、掀翻警车、殴打警察,理性抗争演变为暴动骚乱。

由于未经证实却广为传播,谣言被称为是议程设置中的“即时议题”。这种议题来得即时,消失得也即时。当主流媒体以事实为依据来设置媒体议程、抗争者中的“意见领袖”以客观的态度来引导民众的抗争情绪的时候,谣言便会不攻自破,真相也自会水落石出。这也说明,抗争是一个非常复杂的过程,各个不同的利益诉求都会影响抗争的进行,而媒介化抗争中议程设置的实时动态性,则会更接近真实世界的图景。

三、思考

在新媒介环境下,媒介化抗争中的抗争者越来越善于使用新媒介来表达抗争诉求,争取权力,从某种程度上来说抗争者的“设置议程”能力也反映了民众媒介素养的提高。但是,新媒介是把双刃剑,如果剑走偏锋,正当的抗争诉求可能变成流言、恐慌,甚至被别有用心的人加以利用,加深官民对立情绪,从而威胁到政府治理的正当性和合法性基础。而且,在一个民主的国家中,媒体议程一般来自部分公众的议程,网络等新媒介只是部分群体议程的表达渠道,它并没有改变整个制度结构。因此,作为抗争者,在媒介化抗争的过程中进行议程设置时要理性地对待和使用新媒介。作为研究者,在分析媒介化抗争中议程设置的影响因素时,不能把新媒介作为唯一的变量,也要把抗争者身份、性别、公众认知、政治环境等纳入分析范围。

[1]郑雯.媒介化抗争:变迁、机理与挑战——当代中国拆迁抗争十年媒介事件的多案例比较研究(2003—2012)[D].复旦大学,2013.

[2]夏倩芳,黄月琴.社会冲突性议题的媒介建构与话语政治——以国内系列反“PX”事件为例[M]//中国媒体发展研究报告.武汉:武汉大学出版社,2010.

[3]Li Lian jiang,Kevin Brien.Villagers and Popular Resistance in Contemporary China[J].Modern China,1996(22):28-61.

[4]王洪伟.当代中国底层社会“以身抗争”的效度和限度分析: 一个“艾滋村民”抗争维权的启示[J].社会,2010(2):215-231.

[5]董海军.“作为武器的弱者身份”: 农民维权抗争的底层政治[J].社会,2008(4):34-58.

[6]喻国明.微博: 从嵌套性机制到盈利模式——兼谈Twitter最受欢迎的十大应用[J].青年记者,2010(7):18-21.

[7]贾哲敏.网络政治传播中的议题建构与互动——基于4个时政性事件的框架分析[J].北京理工大学学报:社会科学版,2014(6):136-142.

[8]何艳玲.后单位制时期街区集体抗争的产生及其逻辑——对一次街区集体抗争事件的实证分析[J].公共管理学报,2005(3):36-54.

[9]哈贝马斯.公共领域的结构转型[M].上海:学林出版社,1999.

[10]周裕琼,齐发鹏.策略性框架与框架化机制:乌坎事件中抗争性话语的建构与传播[J].新闻与传播研究,2014(8):46-69.

[11]Ralph Turner,Lewis M.Killian,Collective Behavior(4th Ed)[M].Englewood Cliffs:Prentice Hall,1993.

(责任编辑 张楠)

Agenda Setting Patterns and Characteristics of Mediated Resistance

DAI Hai-bo1,2,YANG Hui1

(1.School of Media, Huaiyin Teachers College, Huai'an, Jiangsu 223300, China; 2.School of Communication, Taiwan University of Politics, Taipei 11605, China)

As the media agenda setting function has changed with the development of the new media technology,the influence of individual and community is becoming more and more important when they are integrated into the new media platform. In the process of the mediated resistance,the agenda setters of the both parties,the public, the media and the government involved in the issues have presented new manifestations around their claims according to their different cognition,construction and resolution of the issues.

new media; mediated resistance; agenda setting; pattern

2016-04-18

2015年度江苏高校哲学社会科学研究项目“新媒介环境下的媒介化抗争及其议程设置研究”(2015SJB690);“微时代”政务微博与地方政府公信力建构研究(2015SJB689)

戴海波(1982- ),男,江苏盱眙人,淮阴师范学院传媒学院副教授,台湾政治大学传播学院博士生,主要从事传播理论、媒介传播与社会运动研究;杨惠(1981- ),女,侗族,贵州凯里人,淮阴师范学院传媒学院讲师,主要从事网络舆情研究。

G206.2

A

1674-3571(2016)06-0090-05