《白兔记》明刻本考辨

2016-12-02马衍

马 衍

(徐州工程学院 教科院,江苏 徐州 221008)

《白兔记》明刻本考辨

马 衍

(徐州工程学院 教科院,江苏 徐州 221008)

《白兔记》是“四大南戏”之一,宋元旧本已不存。现存明代《白兔记》全本有三种:成化年间永顺堂刊刻的《新编刘知远还乡白兔记》、万历年间金陵富春堂刊刻的《刘智远白兔记》和明代末年汲古阁刊刻的《绣刻白兔记定本》。富春堂本自成一版本系统,文人的加工改造导致部分情节的前后矛盾,美化刘智远的倾向较为明显。而成化本、汲古阁本为同一版本系统,成化本属于舞台演出本,民间风味较为浓厚,具有质朴的特色,而汲古阁本在保留古本旧貌的同时,经过一些润色,语言表达更为规范,方言特色有所减弱,更加有利于传播。

《白兔记》;明代刻本;汲古阁本;特点

《刘知远白兔记》是“四大南戏”之一,元明以来在社会的各个阶层广泛流传,深得百姓喜爱。在长期的流传中,故事情节和人物形象有了不同程度的变化。徐渭《南词叙录》的宋元旧篇有“刘知远《白兔记》”,宋元本《白兔记》已不存。现存明代刊刻的《白兔记》全本有三种:成化年间永顺堂刊刻的《新编刘知远还乡白兔记》(以下简称成化本《白兔记》或成化本)、万历年间金陵富春堂刊刻的《刘智远白兔记》(以下简称富春堂《白兔记》或富本)、明末毛晋汲古阁刊刻的《绣刻白兔记定本》(以下简称汲古阁《白兔记》或汲本),这三种本子都是明人改本。目前学术界比较一致的看法是,成化本、汲本为同一版本系统,富本为另一版本系统。另外,还有西班牙埃斯科里亚尔的圣·劳伦佐皇家图书馆收藏的《风月锦囊》中选收的明嘉靖詹氏进贤堂刊刻的《刘智远》(此本为节录本,以下简称锦本《白兔记》或锦本)。关于《白兔记》的版本问题,前辈学者,如赵景深、陈多、孙崇涛、俞为民、赵兴勤、翁敏华、叶开沅诸先生,或重点探讨成化本、锦本、汲本各自版本的特点,或比较其不同,或从案头和舞台演出的角度等作了有益的探讨和深入的研究,各版本的大致面貌已被勾勒出来,这为研究《白兔记》的版本奠定了坚实的基础。

《白兔记》因为被毛晋收入《六十种曲》而在后世流传颇广,影响甚大。至于汲本以何种本子为底本,汲本是否接近古本原貌,其改动的依据是什么,汲本与其他几个本子的关系是怎样的等等,这些问题仍需要进一步弄清楚。

一、汲古阁《白兔记》以富本为底本

毛晋是明末著名的收藏家、出版家,具有强烈的善本意识,他所选刻的书往往以古本、善本为底本。为此,他四处访求,甚至不惜以高价购进*参见(明)荥阳悔道人《汲古阁主人小传》,“(毛晋)榜于门曰:有以宋椠本至者,门内主人计页酬钱。——有以时下善本至者,别家出一千,主人出一千二百”,《汲古阁书跋》,古典文学出版社1958年5月版,第3页。。汲古阁《白兔记》约刊刻于明代末年,汲本之前现存的明代全本《白兔记》有成化本和富本。富春堂是明代万历时期金陵(今南京)著名的书坊,刊刻了大量的戏曲、小说,尤其是戏曲,其刊刻数量多、成系统、讲求质量,流传较广,在出版界和读者中有良好的声誉。吴梅先生曾评富春堂,“富春刻传奇,共有百种。分甲、乙、丙、丁字样,每集十种,藏家数目,罕有书此者。余前家居,坊友江君,持富春残本五十余种求售,有《牧羊》《绨袍》等古曲。余杖头乏钱,还之,至今犹耿耿也”[1]146。郑振铎先生主持刊刻的《古本戏曲丛刊》收录富春堂刊刻的剧作22种,其重视程度可见一斑。据不完全统计,现存富春堂刊刻戏剧三十余种*俞为民师《明代南京书坊刊刻戏曲考述》中称富春堂刊刻剧作现存39种,见《艺术百家》1997年第4期,而缪永禾则统计现存富春堂刊刻戏剧32种(据《明代版刻综录》和《江苏刻书》著录),见《明代出版史稿》,江苏人民出版社2000年10月版,第74-75页,他们均未提供剧作目录。,《六十种曲》中收入的剧本,经过比勘,有好几种曾与富本为同源,或径以富本为底本,如第一套中的《千金记》《寻亲记》、第五套中的《灌园记》等等*《六十种曲》所选《千金记》《寻亲记》皆与富本同源或径以富本为底本,又参照他本加以改动, 参见笔者《〈千金记〉明刻本考辨》(《文献》2013年第4期)、《〈寻亲记〉明刻本考述》等。,由此可见,毛晋熟悉富春堂,对富春堂刻本持有好感,对其刊刻质量是信任的。《六十种曲》将“四大南戏”中的《荆钗记》《幽闺记》置之第一、第二套,而将《白兔记》《杀狗记》收入第六套,一方面是《白兔记》《杀狗记》影响力不及《荆钗记》和《幽闺记》,另一方面说明毛晋对《白兔记》《杀狗记》的版本花了一番寻找和斟酌的功夫。因而,以富春堂的知名度、刊刻质量及毛晋的选书原则,毛晋当会关注并看到富春堂《白兔记》。最终,毛晋没有以富春堂《白兔记》为底本,应不是偶然的,这当是一种主动的选择,也是比较的结果*毛晋刻书,常常搜集多种版本,择其善本而刊刻,参见毛晋《汲古阁书跋》,古典文学出版社1957年版,第4-7、16、45、79页等。。目前通过对富本、成化本、汲本进行比较,发现尽管富本所依据的底本刊刻年代较早——这从富本开场的体制、内容和不标折目等可以看出*富春堂《白兔记》开场仍保留了早期南戏舞台演出时静场的台词,“(问内)且问后房子弟搬演谁家故事,那本传奇?(内应)搬演李太公招赘刘智远,琉璃井上,子母相逢《白兔记》(末云)原来此本传奇”,可以断定,富本所依据的原本应有咬脐“追兔见母”情节。,但是,与刊刻《千金记》《寻亲记》等剧不同,富春堂在刊刻《白兔记》时对所依据的古本作了很多改动,其标题《新刻出像音注增补刘智远白兔记》即为一证。《古本戏曲丛刊》共收录富春堂刊刻的剧本22种,《白兔记》是唯一一种在题目上有“增补”二字的。另外,《古本戏曲丛刊》未收入的富春堂刻本如《玉合记》《琴心记》《义侠记》《琵琶记》《荆钗记》《浣纱记》等等,题目全称也未有“增补”字样。

可见富春堂刊刻《白兔记》与刊刻其他剧作不一样,情况有些特殊,不只是简单的改订,使文字雅致、用语规范、层次更有逻辑,而是对内容、结构大动干戈——这是一种主动的行为。最著名的例子即富本对古本《白兔记》的关键情节——刘咬脐“追兔遇母”(这是《白兔记》之所以名为《白兔记》的原因)作了较大改动。在成化本、汲本及所有明代戏曲选本中,《白兔记》都是描述刘咬脐率众打猎,追赶一只白兔,追到了徐州沛县沙陀镇的井边,偶遇生母李三娘,“母子相见”,这成为三娘命运的转折点,此情节无有例外*只有《大明天下春》中《咬脐记》与富本一样,没有“追兔遇母”情节,据俞为民师考证,《咬脐记》非《白兔记》,见《明传奇〈咬脐记〉考述》,《中华戏曲》2000年。。而在富本中,刘咬脐是奉父命迎取李三娘,第34折刘咬脐上场云,“领了父亲严命,着我领兵回去,探我生母”,随即令“众军士,你每整理军马,游山打猎,径往沙陀走一遭”*文中所引富本《白兔记》皆见《古本戏曲丛刊》一集所收明万历金陵富春堂刊刻《刘智远白兔记》,下同。,咬脐打猎的目的很明确,即沛县沙陀镇,用意也很清楚,“探我生母”,这自然用不着白兔指引了。而下面却并无相关的情节表现其如何主动寻母、探母、见母、迎母,甚至只字不提“探母”之事,似乎刘咬脐打猎又与“探母”无关,可见其情节前后矛盾,这种矛盾当是后人对《白兔记》改动的结果。正是由于核心内容的改动,学术界才将富本视为与明成化本、汲本不同的版本系统。富春堂《白兔记》就成了“没有白兔的《白兔记》”。其实,仔细阅读富春堂《白兔记》,仍可辨出其所依据的底本是有“追兔见母”情节的。在富本34折中,刘咬脐领命探母,紧接着描述其到沛县沙陀镇围猎之事,但是第37折,刘咬脐给父亲、岳氏汇报在沙陀镇围猎之事时,云,“上告严亲,因打兔儿没处寻,只见苍须皓首,驾雾腾云,行至庄村,见一个妇人井边汲水,泪盈盈——井边稍(捎)带一封家书寄”,井边汲水的妇人,即刘咬脐生母李三娘,母子相见互不相识,三娘向咬脐诉苦,咬脐答应回去替她打探丈夫、儿子消息,咬脐压根就没和自己要探望的生母联系起来,这情节分明是偶然“追兔遇母”,与富本开场所言“琉璃井上,子母相逢《白兔记》”相呼应。而咬脐所言“奉父命探母”,既显得突兀,下文也没有照应,前后情节自相矛盾,显然是后来添加的。添加“奉命探母”的用意很明确,即将一个喜新厌旧、负心弃义的草莽豪杰刘智远*富本、汲本、《九宫正始》作“刘智远”,而成化本、锦本为“刘知远”,本文为叙述方便,统一称为“刘智远”。改造成一个既有雄才大略又不忘旧情的天下英雄,这无疑是为了美化刘智远。为了这种美化,富本相应地还作了许多改动。如,成化本中,刘智远出场自我介绍,“姓刘名皋,双名知远,不幸幼年失父,随母改嫁。只因我好贤学武,坏了我泼天家计,被继父赶逐在外”*文中所引成化本《白兔记》皆见《新编刘知远还乡白兔记》,收入《明成化说唱词话丛刊》,上海书店出版社2011年7月版,下同。,汲本基本保留原貌,文字略有更改。而在富本中,只是含糊介绍其父母双亡,少有兄弟,回避了其母改嫁的事实,富本从出身上就开始美化刘智远。在成化本中,三娘父亲李大公同情刘智远无家可归,便收留了刘智远,智远不善耕种田地,只能使枪弄棒,李太公没有嫌弃他,便让他牧养一匹顽劣之马,算是给他点事情做做。刘智远去牧马,实在是庄稼人的正经事他不会做,李太公只好这么安排他,让他以此度日糊口,体现了李太公对他的一种关爱和照顾。而刘智远对李太公的收留也是感激涕零。成化本基本是按照史实来刻画描写刘智远的——刘智远初期是一个不务正业、游手好闲、有胆量、武艺高强的莽汉。汲本与成化本的处理大同小异,略有变化,汲本将成化本中的“劣马”改成了“暴烈乌追(骓)马”,一匹普通的“劣马”,变成了一匹性情不好的“名马”,而征服“名马”需要更大的胆量和不凡的才能,这隐含着刘智远自身的英雄气质,为其日后展露才华作了铺垫。汲本这一小小的改动,既刻画了刘智远的不务正业,又表现了他的过人才能,这为将来的称王埋下了伏笔。而与汲本自然、隐曲的表达不同,富本则是另外一种气象,它直截了当地描述刘智远是一个英雄,是暂时的“卧龙”。李太公准备让刘智远看厩中“列(烈)马”(见第五折),刘智远自我标榜,“李太公叫我来看马,未必无意,我想古人以良马而比君子者,正是今日之事而已”(见第六折),刘智远全没有落魄时的垂头丧气、萎靡不振,反而是踌躇满志,今日的看马,正为明日的腾飞蓄势,出头之日指日可待。牧马成了刘智远志向远大的象征,是他日后驰骋沙场,建立军功,甚而赢得天下的前奏和预兆。可见,富本刘智远的出场有一股英雄气概,它从一开始就围绕刘智远是一个不同凡响的英雄来塑造人物。相比而言,富本的改动不尽符合史实,也不符合人物其时的历史环境。毛晋没有选择富本这样一部与古本相去甚远,甚至“没有白兔的《白兔记》”[2]为底本,这显示了毛晋的眼光,也体现了汲古阁一以贯之的做法——追求古本原貌。

二、汲古阁《白兔记》与《九宫正始》“元传奇《刘智远》”、成化本《白兔记》的关系

明代末年徐于室辑录、钮少雅定稿的《汇纂元谱南曲九宫正始》(以下简称《九宫正始》)收录原则是精选元代或明初的本子,“兹选大历、至正间诸名人所著传奇数套,原文古调,以为章程。故宁质毋文,间有不足,则取明初者一二以补之”[3],其收录《白兔记》57支曲,涉及汲本33出中的30出,经过比勘,发现其中54支曲与汲本基本相同,可以看出,汲本在篇章体制、布局结构、剧作风格、人物形象的塑造上与《九宫正始》所收的“元传奇《刘智远》”(即《白兔记》)非常相似,可见,汲本较多地保留了古本旧制。

1967年,在上海挖掘出一批成化年间说唱本子,其中有永顺堂刻于成化年间的《白兔记》,许多南戏研究专家,如赵景深、陈多、孙崇涛、俞为民等先生对成化本《白兔记》作了深入研究,探讨了成化本的特点,肯定了其独特的文献价值,专家们一致认为成化本保留了元代南戏的面目,属于民间舞台演出本,“成化年间《白兔记》是继承了元代南戏《白兔记》的大致样子而保存下来的”[4],“成化本是舞台演出的口头记录本”[5]。专家们还认为汲本与成化本是一个系统,较多地保留了古本质朴、自然的风格,“可以肯定,这本子(指汲本,引者注)保存元代曲词的原样是较多的”[4],“汲本较多保留了民间文学的特色”[6]。“古人曾称《白兔记》的特色在于‘词极古质,味亦恬然,古色可挹’(吕天成《曲品》)、‘指事道情能与人说话相似,不假词采绚饰,自然成韵’(《曲海总目提要》)。在‘成本’和‘汲本’中,这一特色都非常突出。”[5]

那么,汲本、成化本与《九宫正始》关系究竟如何?汲本到底在多大程度上保留了古本旧貌?学术界有两种代表性的意见,一种认为,“成化本和汲古阁本改动较小,接近原本,富春堂本改动较大,去元本较远”[7];另一种意见认为,“成化本《白兔记》所承的是元代的本子,而汲古阁本则由明人作了较多的改动”[8]。《九宫正始》收录《白兔记》57支曲,54支与汲本相类似,只有29支曲与成化本基本相同,如果仅仅看曲子相同的数量,似乎汲本比成化本更接近元传奇,但是,如果从某些具体的唱词看,则好像成化本与元传奇更为接近。那么,汲本、成化本与古本的关系到底如何?汲本、成化本与《九宫正始》祖本的关系又是怎样的?下面将汲本《白兔记》与《九宫正始》收录的《白兔记》只曲、成化本《白兔记》作一比较,以考察汲本与成化本、《九宫正始》祖本的关系,也能把握汲本在多大程度上保留了古本旧制。

同见于汲本、成化本、《九宫正始》的《白兔记》段落有28处,经过梳理比勘,主要有三类情况。

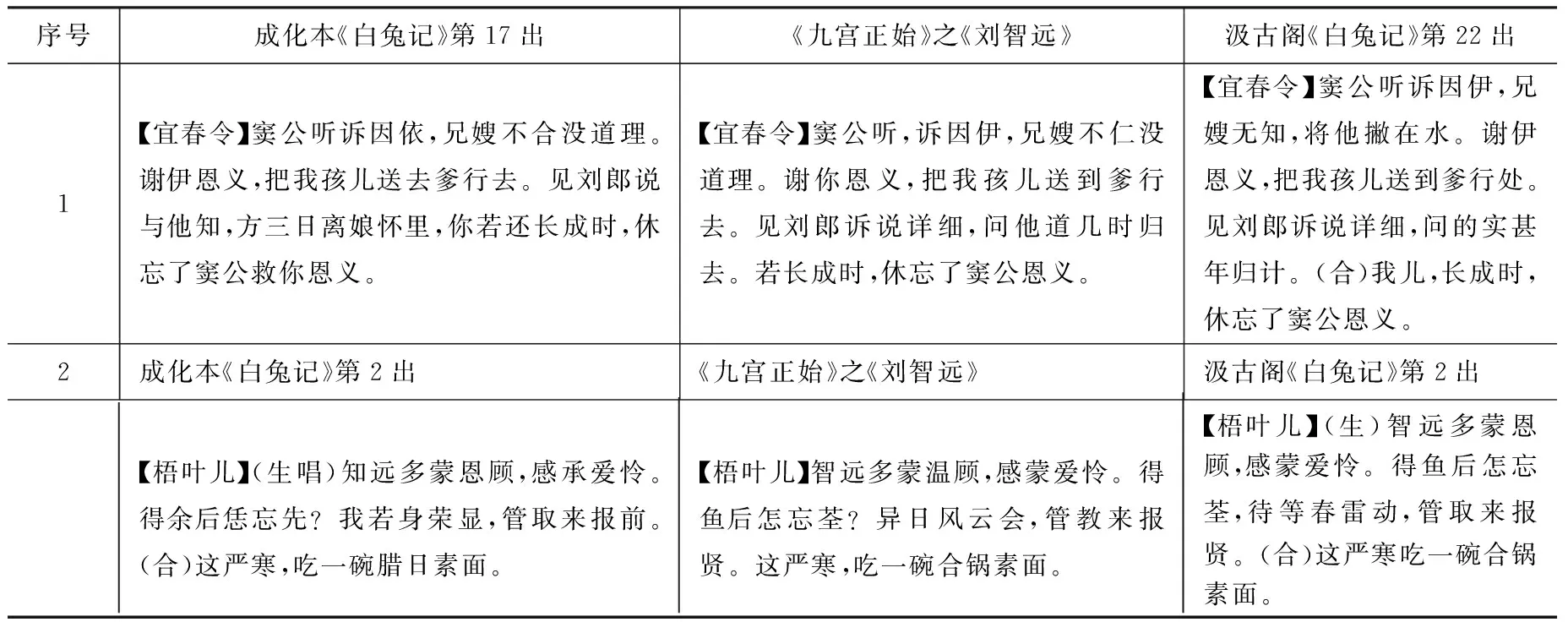

1.成化本、汲本与《九宫正始》所辑《白兔记》只曲(以下简称《九宫正始》辑曲)曲牌完全相同,曲文出入不大。汲本与《九宫正始》辑曲几乎完全相同,而成化本的曲词稍有出入(举例见表1)。

表1 成化本《白兔记》、汲本《白兔记》、《九宫正始》“刘智远”曲牌曲词比较(1)

第一段成化本、汲本与《九宫正始》辑曲曲牌相同,汲本与《九宫正始》辑曲曲词差别不大,仅有个别字词的不同,如将“他还”改成“刘郎”,从全句来看,语句更通顺,语义更明确。汲本的“旁人闻知”比“邻人知道”表达趋于书面化。而成化本与《九宫正始》辑曲曲词有所不同。成化本少了“大凡事须要相和顺,他还发迹为官后”两句,民间舞台演出本常常省略一些句子,而后面的“李出门”当为记录时错误。至于成化本的“眼里”、“乡邻”比《九宫正始》(汲本同)的“眼内”、“邻人”更口语化。第二段与第一段情况相似,三个本子曲牌相同,汲本与《九宫正始》辑曲基本一致,而成化本有些出入,其曲牌【五更传】之“传”,为“转”字的误写,“吃”为当地方言的口语表达,“爹嫂”显然为“爹娘”之误,“发奴家”为“罚奴家”,“心勤”为“辛勤”的同音替代。古代舞台演出本,由于记录者文化水平不高,用简单常见的同音字替代书写较为繁复或不常见的字较为普遍,成化本有大量的同音替代字,错别字也为数不少,这是其舞台演出本的特征。

2.成化本、汲本与《九宫正始》辑曲曲牌相同,但曲词有所变动。成化本、汲本所改内容不同,但都不同程度地体现了舞台演出的风格(举例见表2)。

表2 成化本《白兔记》、汲本《白兔记》、《九宫正始》“刘智远”曲牌曲词比较(2)

成化本第一段初看觉得逻辑上有些不通,三娘既是对窦公诉说,何来“你若还长成时”两句,但细细品味,这恰恰是舞台演出的真实状况,观众可以想象到舞台上李三娘是抱着咬脐郎对着窦公哭诉,情到深处,转向对怀中的咬脐郎自言自语。添加的“方三日离娘怀里”一句,把三娘身处绝境而又无能为力、肝肠寸断而又心怀感激的复杂情感表达得淋漓尽致。汲本增加的“将他撇在水里”,使得观众更好地认识了李洪义夫妇的不仁和无礼,激发了观众对李洪义夫妇意欲淹死咬脐的歹毒行径的愤恨情绪。而“我儿,长成时——”,则仍保留了舞台演出时的真实场景。第二段三个本子的内容一致,语言风格不同。《九宫正始》祖本的“温顾”,不太好理解,成化本和汲本改成“恩顾”,则顺利成章了。成化本“我若身荣显”通俗、易懂,口语化,《九宫正始》的“异日风云会”表达含蓄而雅致,汲本的“待等春雷到”体现了时代特色,说明明代已用“春雷到”来比喻好消息。成化本此段仍有一些错别字,如“得余后恁忘先”等,舞台演出本粗糙、通俗的特点十分明显。

3.成化本曲牌与《九宫正始》辑曲不同,其曲词几乎完全一致,语言风格也更为接近。而汲本虽然曲牌与《九宫正始》相同,但文字差异稍大,这里有两种情况:一种是成化本和《九宫正始》辑曲有误,汲本加以订正;另一种是成化本与《九宫正始》辑曲都更多保留了古本原貌,汲本的改订体现时代特色,有文人雅致的倾向(举例见表3)。

表3 成化本《白兔记》、汲本《白兔记》、《九宫正始》“刘智远”曲牌曲词比较(3)

第一段,成化本曲牌【麻婆子】与《九宫正始》辑曲曲牌【十棒鼓】不同,但曲词几乎完全一致。成化本的“不俏”是“波俏”的同音替代,成化本中仍有大量的同音替代,错别字也为数不少。而汲本虽然曲牌与《九宫正始》辑曲一致,同为“【十棒鼓】”,但是对其中的方言表达已改为易懂的通用语。如成化本(《九宫正始》同)的“走来到”,是方言的词汇语法,汲本改为“便来到”,符合汉语通用语法规范。《九宫正始》辑曲和成化本的“念一郎”,是方言。在吴方言中,“廿一”读音同“念一”,“念一郎”的意思就是“廿一郎”,这与下面的“奴奴唤作三七嫂”正好对应(三七嫂就是廿一嫂)。《白兔记》的作者是永嘉书会才人,永嘉属吴方言区,而毛晋是常熟人,也生活在吴方言区,因而熟悉吴方言,能正确理解词意。汲本的改动使得不懂吴方言的读者也能理解文意。使用方言词汇,体现地方性和民俗性,但是对于作品的传播和影响是不利的。

第二段成化本句式更接近《九宫正始》祖本,仍存在错别字、同音替代现象,如“已度”、“腮前”等。汲本明显经过了文人的改订。仔细审视,汲本的改订仅有三处,没有改变原作的句式,也没有影响原作朴质、通俗的语言风格,但三处改动效果不同。一处从表达上来看体现了时代特色,另两处改动则有“擅改”之嫌。第一处“怀躭”,意即“怀胎”,在元曲中,常常有“十月怀躭”之谓,汲本改为“怀胎”,说明明代末年已不常用“怀躭”来表示“怀胎”之意了。《六十种曲》所收传奇作品中,已无“十月怀躭”之说,毛晋的更改能看出词汇的时代变化,便于其时读者和观众理解。古本“儿女”,指孩子,是泛指,抒发的是一种感受;汲本改成“儿子”,是特指,指母子被迫分离的现实,反不如“儿女”抒发的情感更具普遍意义。第三处“水中沤”之“沤”,有两种涵义,一为“水中气泡”,二通“鸥”,指海上之鸥鸟。汲本把“沤”当做通假字,径直改为“鸥”。从上下文看,“沤”解为“水中气泡”更贴切,意为儿女像眼前的花、水中的气泡那样很容易消失,这能恰当地表现出三娘不得不离开儿子咬脐的痛苦。汲本的更改,没能很好地理解上下文的意思,有想当然的意味。

第三段“同云”即天要下雪的情形,到了明代以后,描写天气阴沉,将要下雪,基本上为“彤云”替代,明代“彤云布密”比“同云布密”更为常见,说明《九宫正始》所标“元传奇《白兔记》”较为可靠。成化本、汲本与《九宫正始》曲牌有些差异,而曲词相差很小。尤其是汲本几乎与《九宫正始》辑曲完全相同,而成化本字词略有出入。成化本 “遥见并舞密处”,孤立地看不知所云,对照《九宫正始》辑曲(汲本同)“要见并无觅处”,则明白成化本为同音替代,其意义豁显。

总之,通过对成化本、汲本和《九宫正始》辑曲的比较分析,发现《九宫正始》的祖本最接近古本原貌;成化本、汲本都继承了元传奇的系统,保留了较多的古制旧貌,但成化本、汲本对古本都有不同程度的改动。成化本的改动多与其民间舞台演出本的特质有关,常有错别字和同音替代现象,相比而言,成化本改动的字句较多,但从风格上对古本的继承更多,语言通俗易懂有所强化,地域色彩浓。成化本舞台现场感也很强,人物的唱词富有动作性。由于成化本改动为民间艺人所为,民间艺人为了演出方便,往往选取核心段落上演,成化本比汲本少8出,当是有意删去,便于舞台演出。因为少的这8出,4出是过场戏,3出皆是刘智远为主人公,在战场厮杀,尽显英雄本色,可见成化本目的不在于为刘智远歌功颂德,而在于表现李三娘的苦尽甘来,歌颂李三娘坚忍不拔的意志。从成化本可以看出民间的立场及其时百姓看戏的爱好和口味。

而汲本在框架结构、篇幅长短、曲牌内容,也就是从剧作的完整性上更多地继承古本旧貌,但往往不拘泥于古本,其改动有两个倾向:一是加强词句和句子之间的内在联系和逻辑性;二是常常将方言改成规范的通用语,注重语言的规范性、有雅化倾向,这实际上反映了文人修改的思路,把剧作打造得更为精致,有利于传播,能在更大范围和更长历史时期产生影响。当然汲本仍保留了古本舞台演出的特征。

[1]吴梅.瞿安读曲记:青楼记[M]//吴梅戏曲论文集.北京:中国戏剧出版社,1983.

[2]陈多.畸形发展的明代传奇——三种明刊本比较[J].戏剧艺术,2001(4).

[3]俞为民,孙蓉蓉.九宫正始:凡例[M].徐于室,辑,钮少雅,订.合肥:黄山书社,2008:8.

[4]赵景深.明成化本南戏《白兔记》的新发现[J].文物,1973(1).

[5]陈多.《白兔记》和由它引起的思考[J].艺术百家,1997(2).

[6]赵兴勤.白兔记版本探疑[J].商丘师院学报,2008(11).

[7]俞为民.南戏《白兔记》的版本及其流变[J].文献,1987(1).

[8]翁敏华.《刘知远白兔记》纵横表里谈[J].艺术百家,1991(4).

(责任编辑 张彩霞)

Textual Research on the Ming Dynasty's Versions ofTheStoryoftheWhiteRabbit

MA Yan

(School of Education, Xuzhou Institute of Technology, Xuzhou 221008, Jiangsu, China)

TheStoryoftheWhiteRabbitis one of the four great works of the Southern Opera,whose versions in Song and Yuan Dynasties are no longer existence.The extant versions of Ming Dynasty have three editions,namely,Yong Shun-tang edition in Cheng Hua period,Fu Chun-tang in Wan Li Period and Ji Gu-ge in the end of the Ming Dynasty.Fu Chun-tang has a style of its own with the tendency of praising Liu Zhi-yuan and thus some contradictories are caused to the plot due to the literati's modification of the story.Although the editions of Yong Shun-tang and Ji Gu-ge come from the same original source,the former is simple and unadorned with folk features appealing on stage while the latter has more standard language conducive to spreading with the reduction of local dialect.

TheStoryoftheWhiteRabbit;the versions of Ming Dynasty;the Ji Gu-ge Edition;characteristics

2016-06-20

国家社科基金项目“《六十种曲》研究”(11BB018)成果之一

马衍(1964- ),女,江苏宜兴人,徐州工程学院教科院教授,博士,硕士生导师,主要从事中国古代文学、古代戏曲研究。

I207.39

A

1674-3571(2016)06-0052-06