基于语言结构形式之逻辑结构要素影射的法律条文“的”字短语翻译探析

2016-12-02郑剑委

郑剑委

(武汉工程大学 外国语学院, 武汉 430205)

基于语言结构形式之逻辑结构要素影射的法律条文“的”字短语翻译探析

郑剑委

(武汉工程大学 外国语学院, 武汉 430205)

以往法律语言学研究文献几乎都认为法律条文中“的”字短语仅表示“假设”逻辑结构要素。出现这种错误认识的原因有两个:其一,在分析“的”字短语逻辑结构要素过程中,当前法律语言学界仍然遵循着早已过时的“三要素说”;其二,研究者往往将表层的法律语言形式与深层的法律规范逻辑结构相混淆。本文基于目前占法理学界主流的法律规范逻辑结构的“新三要素说”,系统地分析了法律条文“的”字短语表达的逻辑结构要素及其在语言结构形式上的影射。根据语言结构形式的逻辑结构要素影射,归纳得出法律条文中“的”字短语的“化词”和“化句”翻译策略,并以《劳动合同法》的两个权威英译本为例进行了论证。

法律条文;“的”字短语;新三要素论;逻辑结构要素;翻译策略

法律法规是使用“的”字短语频率最高的文本之一,“的”字短语可使“法律条文的表述庄重,体现法律语体的风格”[1]。中国大陆法律法规当中包含“的”字短语的法律条文占有相当大的比例。以《劳动合同法》(2013年修订版)为例,句子(以分句为准)总数为267个,包含“的”字短语的句子占139个,比例超过52%,“的”字短语在法律条文中的地位可见一斑。因此,对法律条文中“的”字短语的英译进行研究在整个法律翻译研究当中具有重要意义。

然而,迄今为止,法律语言学界对法律条文中“的”字短语逻辑结构要素的阐释还停留在上世纪的陈旧观念,认为其只表示“假设”逻辑结构要素[2-9]。导致这种认识的原因有两个:没有摆脱法理学界早已摒弃的法律规范逻辑结构“三要素说”;或者将表层的法律语言形式与深层的法律规范逻辑结构相混淆。这种语言学与法理学的脱钩着实反映了当前法律语言学研究出现的问题。

本文首先界定了法律文本中的“的”字短语及其主要的语言结构形式,随后指出法律语言学和法律翻译研究文献对其逻辑结构要素的陈旧性观点,并根据“新三要素说”分析了“的”字短语的逻辑结构要素及其语言结构形式上的影射,并基于中国法律权威英文译本阐述了这种影射对“的”字短语的翻译启示。

1 法律条文中“的”字短语的定义和语言结构形式

相关研究文献经常混用“法律法规”“法律文本”“法律汉语”“法律语体”和“法律文书”等概念,研究对象与名称严重不符。在此,“法律条文”专指规范性法律文本。

“的”字短语(“X+的”),或称“的”字结构或“的”字词组,是名词、形容词、动词、人称代词以及各类词组附加“的”字组成的名词性结构[10]35。长期以来,汉语界有关“的”字短语的本质存在分歧,主要分为“省略说”和“附着说”[11-12]。

法律语言学领域对“的”字短语的研究始于上世纪90年初,最早论及“的”字短语的法律语言学著作是邱实所著的《法律语言》[13]95-97。而在法律语言学著作中首次对“的”字短语进行定义的是余致纯。他指出,“的”字短语是“定中短语在一定条件下省略中心词而构成”的名词短语[2]79。也有学者指出,“的”字短语是“名词性的偏正词组省略了中心语的句法结构形式,它有名词(的)性质”[4,6]。所谓“名词性偏正词组”就是定中短语。可以看出,法律汉语研究者关于“的”字短语的定义基本一致,均采用“省略说”的观点。

鉴于法律条文中“的”字短语以独立的形式(逗号紧随“的”字)出现,内容复杂冗长,并且省略“的”字大多依然合规,因此,本文在此采用“附着说”对其进行界定,法律条文中“的”字短语是实词或词组附着结尾词“的”字构成的名词性短语。例如:“司法工作人员私放在押的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯的,处五年以下有期徒刑或者拘役”。法律条文中“的”字短语往往很长,因此后面紧接着逗号,以明确话题。

朱德熙[14]和袁毓林[15]将“的”字短语的结构形式概括为“体词性短语+的”(NP+的)和“谓词性短语+的”(VP+的)。体词是指能受形容词性词语的修饰并能作主语或宾语的名词、数词、量词、方位词、时间词等;谓词是指能受谓词性词语的修饰并能做谓语的动词和形容词[16]。“谓词性短语+的”可以进一步分为“动+的”和“形+的”,“体词性短语+的”一般包括“名+的”和“代+的”,这同样也适用于法律汉语中的“的”字短语。

在法律条文中,“的”字短语一般为“谓词性短语+的”。例如,“当事人不服的”(动+的)和“情节严重的”(形+的)这两个例子中,“的”字短语所代替的中心语被前置。“动+的”形式的“的”字短语在法律法规中出现的频率最高。需要注意的是,“动”可以是简单动词,也可以是复杂动词短语,如附加状语或宾语等;“形”为限制性或区别性形容词[17-18]。“NP+的”极少出现在正式的法律文书中,但在口头法律文书(如笔录)中却是存在的。例如,“中文的他看不懂”(“名+的”)。简言之,法律条文中“的”字短语的语言结构形式为“谓词性短语+的”,具体可分为“动+的”和“形+的”。

不管研究文献是否指明(大多没有指明),绝大多数有关法律汉语“的”字短语的研究[4,9,19]都局限于“动+的”,甚至只涉及其中的“行为动词+的”。

2 “的”字短语逻辑结构要素的阐释

“法律规范”又被有些法学家称为“法律规则”,它是指规定权利、义务或责任的准则。Dworkin R M[20]和Raz J[21]全面考查了法律规范和法律规划的关系。法律规范的逻辑结构是指法律规范“在逻辑意义上是由哪些要素组成的以及它们之间的相互关系”[22]。

如前所述,几乎所有的学者都认为,“的”字短语在法律条文中仅表示假设逻辑,这种观点是建立在法律规范逻辑结构“三要素说”的基础之上的,即法律规范由“假定”“处理”和“制裁”三个要素构成。基于这种学说,“的”字短语自然被当成了“假设”要素。“三要素说”本身存在诸多问题,早已被主流法学界所摒弃,取而代之的是“新三要素说”。

2.1 “新三要素说”

国内法学界关于法律规范的逻辑结构组成要素的观点经历了“三要素说”[23]274“两要素说”[24]34和“新三要素说”[22]102的演变。三种学说之间具有继承性,目前国内法理学普遍肯定并接受的是“新三要素说”。根据“新三要素说”,法律规范由“假定条件”“行为模式”和“法律后果”三个要素构成。假定条件是指适用该规则的情形。它又可以分为主体、时间、地点、方式、情境、状态等因素。行为模式是指法律规则规定人们该如何具体行为。行为模式可以是授权性的、义务性的或者禁止性的行为模式。法律后果不仅包括否定性法律后果,还包括肯定性法律后果。

例如,“预备役人员战时拒绝、逃避征召或者军事训练,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役”(《刑法》第376条)。该法律条文逻辑结构完整清晰,“预备役人员战时”是假定条件(包括主体和情境),“拒绝、逃避征召或者军事训练,情节严重的”是禁止性行为模式,只是将“不得”省略了,即完整的表述应该是“不得拒绝、逃避征召或者军事训练”,“处三年以下有期徒刑或者拘役”是法律后果(否定性法律后果)。

需要注意的是,在语言表现方面,规范性法律条文(规范性法律条文是指直接表达法律规范的条文;非规范性法律条文是指规定法律技术性内容的条文,如发布机构和生效时间)并不都完整地包括假定条件、行为模式和法律后果三要素。也就是说,虽然法律规范的逻辑结构必须由完整的三要素构成,但法律规范的语言表现却并不都需要包含这三个要素,即并不是每个法律规范逻辑结构要素都会在条文中直接表明,有时某个(或某两个)要素可以省略。但省略并不意味着不存在,它可以通过上下文推知。将表层的法律语言形式与深层的法律规范逻辑结构相混淆[22]32,[25]38-39也是很多有关法律规范逻辑结构的研究容易产生分歧的原因。

2.2 “的”字短语的逻辑结构要素及其在语言结构形式上的影射

在法律条文中,绝大部分包含“的”字短语的句子都是规范性法律条文,唯一的例外是违反定义规则的规定性定义条款(指对需要进行价值判断的法律术语界定内涵和外延的法律条文[26-27])。例如,《刑法》第22条规定:“为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备”。而定义条款属于非规范性法律条文,也就不存在所谓法律规范的逻辑结构要素。此类定义条款并不是本研究所考察的对象,主要原因是法学研究者不断质疑此类定义条款在形式和内容上的适格性[26]19,[28]34-36,实际上其所占比例也极小。

如前所述,几乎所有的学者都认为,“的”字短语在法律条文中仅表示假设逻辑,这种观点是建立在法律规范逻辑结构“三要素说”的基础之上的。令人惊讶的是,在法理学早已摒弃“三要素说”的时代背景下,还没有研究文献对“的”字短语的逻辑结构要素进行重新阐释。这可能是由于法律语言学对法理学理论引用的严重滞后导致的,这种理论相互引用的滞后也是跨学科研究的通病。再者,这也可能是因为法律语言学研究者直接将表层的法律语言形式与深层的法律规范逻辑结构相混淆,即将表层假设形式的“的”字短语认定为仅表述“假定条件”的深层逻辑结构要素。

根据法律规范由“假定条件”“行为模式”和“法律后果”构成的“新三要素说”,“的”短语所表述的法律规范在逻辑上除了表示“假定条件”,还可以表示“行为模式”或“假定条件(行为模式)”(即“的”字短语表示同时存在行为模式和假定条件)。例如,“合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人”中,划线的“的”字短语表示情境假定条件;“生产国家明令淘汰的产品的,责令停止生产,没收违法生产的产品和违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款,可以吊销营业执照”中,“的”字短语表示禁止性行为模式;“国家商检部门、商检机构的工作人员徇私舞弊,伪造检验结果的,处五年以下有期徒刑或者拘役”中,“国家商检部门、商检机构的工作人员”是主体假定条件,“徇私舞弊,伪造检验结果”属于禁止性行为模式。

根据前述对法律条文中“的”字短语的语言结构形式所作的“动+的”和“形+的”分类,本文发现,“动+的”和“形+的”语言结构形式分类实际上可以影射出“的”字短语的逻辑结构要素的类别(如表1所示)。

表1 “的”字短语语言结构形式的逻辑结构要素影射

Chafe W[29]和Teng S[30]等将动词分为“行为动词”(如“做”“打”)、“过程动词”(如“消失”“改善”)和“状态动词”(如“有”“是”)。本文发现,在“动+的”形式的“的”字短语中,如果动词是状态动词,即“的”字短语的语言结构形式为“状动+的”,那么该“的”字短语往往表示假定条件;相反,如果“的”字短语的语言结构形式为“行动+的”,那么该“的”字短语往往表示行为模式或假定条件(行为模式)。另一方面,在“形+的”形式的“的”字短语中,形容词一般为谓语形容词,所表示的逻辑结构要素为“假定条件”。

3 基于语言结构形式之逻辑结构要素影射的翻译策略

总的说来,有关法律条文中“的”字短语的翻译研究往往将其处理成状语从句、定语从句、名词性从句或介词短语[4,5,19]。绝大部分研究都是经验式地归纳“的”字短语的翻译策略,缺乏法理上的理论依据,这也是很多法律翻译研究所欠缺的地方。汉语法律英译应遵守“语言从法”的原则[31],而本文根据法律条文“的”字短语不同谓词形式的逻辑结构要素影射,提出了翻译策略,为“的”字短语的翻译提供了法理上的依据。

法律翻译应能如实地再现原法条的立法目的和法律效果[32]72,[33]。同样,对于“的”字短语而言,翻译追求的不是语言形式上的对等,而是法律逻辑的再现和法律效果的对等。为此,基于逻辑结构要素来探讨“的”字短语的翻译策略具有重要的理论意义和实践价值。本文根据逻辑结构要素在“的”字短语的语言结构形式(“动+的”和“形+的”)上的反映,提出化词和化句的翻译策略。为了避免规定性研究式的自圆其说,本文用《劳动合同法》的两个权威英译本(Baker & McKenzie英译本和“北大法宝”英译本)进行论证。

3.1 “的”字短语的具体翻译策略

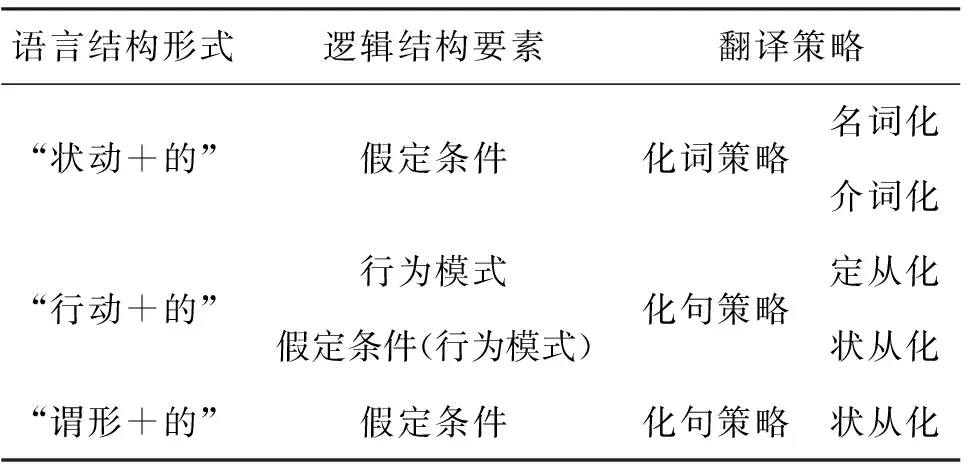

“的”字短语的语言结构形式所影射的逻辑结构要素不同,采用的翻译策略也不同。“的”字短语的英译可采用“化词策略”和“化句策略”。“化词策略”可分为“介词化策略”和“名词化策略”;“化句策略”又可分为“定从策略”和“状从策略”。结合表1,法律文本中“的”字短语的翻译策略可归纳如表2所示。

表2 不同形式“的”字短语的英译策略

当“的”字短语为“状动+的”时,动词表“状态”,逻辑要素大多为“假定条件”,翻译时进行“介词化”或“名词化”的概率就很高,统称为“化词策略”,因为名词或介词往往表达某种状态。相反,当“的”字短语为“行动+的”时,“的”字短语的逻辑要素往往为“行为模式”或“假定条件(行为模式)”,即动词常常表示“行为”,翻译时往往处理成定语从句(“定从化”)或状语从句(“状从化”),统称为“化句策略”,以突出行为的存在或行为人的行为。

当“的”字短语为“谓形+的”(即“谓语形容词+的”)时,例如“情节严重的”,一般翻译成状语从句(“状从化”),而不译成介词引导的偏正短语。虽然该短语的逻辑结构要素是“假定条件”,但实际上是并列式法律条文中常见的省略方式,它自身无法独立充当条件,而必须与前文提到的行为模式相结合才能充当假定条件。例如,“为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑”(《刑法》第111条)。其中,“情节特别严重的”前面省略了“为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报”,完整的表达应该是“为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报,情节特别严重的”。 如果采用“介词化策略”(如“in case of”),则表示的是新信息,无法回指上文提到的行为信息。

3.2 《劳动合同法》两译本例举

下面以Baker & McKenzie和“北大法宝”的《劳动合同法》英文版为例来简单解释上述的翻译策略。Baker & McKenzie是全球最大的律师事务所,其提供的中国法律英译版本也被公认为最权威的译本之一。“北大法宝”是北大英华科技公司和北京大学法制信息中心共同开发的法律数据库,其提供的法律法规英译本也被视为权威。

如上所述,当“的”字短语为“状动+的”,即动词短语表示“状态”时,其逻辑结构要素通常为“假定条件”,英译时可以将其处理为表示静态的介词短语或者名词短语结构,从而保留原动词表示的“状态”语义功能,实现法律逻辑结构的对等。例如:“六个月以上不满一年的,按一年计算(《劳动合同法》第47条)”在两版本中均被译为“Any period of not less than six months but less than one year shall be counted as one year”。该句子中“不满”一词,明显表示状态,直接将其译为名词短语可以直接与后半部分构成主谓关系,传旨达意简洁明了,功能特点彰显无遗。

相反,在形式为“行动+的”的“的”字短语中,逻辑结构要素为“行为模式”或“假定条件(行为模式)”,此时将其译为包含完整“及物性”(transitivity)的从句无疑最能体现行为模式,再现原法律强调“行为+后果”的立法目的。例如,“用人单位在试用期解除劳动合同的,应当向劳动者说明理由”(《劳动合同法》第21条)。此处“的”字短语的逻辑结构要素为“假定条件(行为模式)”,假定条件为“在试用期”,行为模式为“解除劳动合同”,所以两译本均译为“If an employer dissolves a labor contract during the probation period, it shall make an explanation”。

在“形+的”形式的“的”字短语中,形容词为谓语形容词,此时直接译成主系表结构的状语从句。例如:与劳动者约定的劳动报酬不明确的(《劳动合同法》第11条),Baker & McKenzie版译为“In the event that it is not clear what labor compensation was agreed upon with the Employee”,“北大法宝”版译为“If the remuneration stipulated between the employer and the employee is not clear”,均被处理成状语从句。

4 结 语

本研究阐明了法律条文中“的”字短语的语言结构形式,推翻了有关法律条文“的”字短语仅表示“假设”的传统观点,并根据法律规范逻辑结构“新三要素说”系统地分析了“的”字短语的逻辑结构要素,即“的”字短语可以表示“假定条件”“行为模式”或“假定条件(行为模式)”,并发现“的”字短语的语言结构形式(“动+的”和“形+的”)能够影射出“的”字短语的内在逻辑结构要素,并据此提出相应的翻译策略。

本文弥补了当前法律文本“的”字短语的语言学研究与法理学研究之间存在的空缺,为法律条文“的”字短语的翻译策略提供了系统性法理学和语言学理据,对法律语言学和法律翻译具有一定的启发。

[1] 陈炯.论法律条文中的几种特殊句式[J].平顶山师专学报,2004(3):47-49.

[2] 余致纯.法律语言学[M].西安:陕西人民出版社,1990.

[3] 刘愫贞.法律语言:立法与司法的艺术[M].西安:陕西人民出版,1990.

[4] 孙懿华,周广然.法律语言学[M].北京:中国政法大学出版社,1997.

[5] 张福林.实用法律英汉翻译[M].武汉:武汉测绘科技大学出版社,1998.

[6] 王洁.法律语言研究[M].广州:广东教育出版,1999.

[7] 王道森.法律语言运用学[M].北京:中国法制出版社,2003.

[8] 董秀芳.“的”字短语做后置关系小句的用法——兼评法律文献中“的”字短语的用法[J].语言文字应用,2003(4):120-126.

[9] 刘会春.试论法律逻辑对汉语法律条文英译的影响[J].中国翻译,2005(6):49-52.

[10] 朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

[11] 张时阳.“的”字短语研究综述[J].语文学刊,2006(1):126-128.

[12] 徐阳春.虚词“的”及其相关问题研究[M].北京:文学艺术出版社,2006.

[13] 邱实.法律语言[M].北京:中国展望出版社,1990.

[14] 朱德熙.自指和转指:汉语名词化标记“的、者、所、之”的语法功能和语义功能[J].方言,1983(1):16-31.

[15] 袁毓林.谓词隐含及其句法后果——“的”字结构的称代规则和“的”的语法、语义功能[J].中国语文,1995(4):241-255.

[16] 房玉清.实用汉语语法(第三版)[M].北京:北京语言大学出版社,2008.

[17] 吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,1980.

[18] 范继淹.范继淹语言论文集[M].北京:语文出版社,1986.

[19] 林克难,籍明文.法律文书中“的”字结构翻译探讨[J].上海科技翻译,2002(3):19-22.

[20] Dworkin R M. The Model of Rules [J]. The University of Chicago Law Review, 1967(1): 14-46.

[21] Raz J. The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of a Legal System [M]. New York: Oxford University Press, 1980.

[22] 舒国滢.法理学导论[M].北京:北京大学出版社,2012.

[23] 孙国华.法学基础理论[M].北京:中国人民大学出版社,1987.

[24] 沈宗灵.法理学[M].北京:北京大学出版社,2000.

[25] 朱力宇.法理学[M].北京:科学出版社,2013.

[26] 汪全胜,张鹏.法律文本中“定义条款”的设置论析[J]. 东方法学,2013(2):13-21.

[27] 赵军峰,郑剑委.法律定义条款探析及其翻译策略[J].外语学刊,2015(4):110-115.

[28] 刘巧琳.法律定义条款研究[D].北京:中国政法大学硕士学位论文,2011.

[29] Chafe W. Meaning and the Structure of Language [M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.

[30] Teng S. A Semantic Study of Transitivity Relations in Chinese [M]. Berkeley: University of California Press, 1975.

[31] 杜金榜,张福,袁亮.中国法律法规英译的问题和解决[J].中国翻译,2004(3):72-76.

[33] Ainsworth J. Lost in Translation? Linguistic Diversity and the Elusive Quest for Plain Meaning in the Law [C]//Le Cheng, King Kui Sin, Anne Wagner. The Ashgate Handbook of Legal Translation. Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2014:43-56.

(责任编辑:张同学)

Key words: legal provision; “de” clause; New Three Elements Theory; logical structure element; translation strategies

A Study on the Translation of “De” Phrase in Chinese Legal Provisions Based on the Reflection of Their Logical Structure Elements in Linguistic Structures

ZHENG Jian-wei

(Wuhan Institute of Technology, Wuhan 430205, China)

Almost all forensic linguists deemed that “de” phrase in legal provisions only represented the logical structure element of “premise”. Two reasons can count for such a mistaken conception: first, the forensic linguistics circle in China still sticks to the obsolete “three elements theory”; second, most researchers mistake the superficial language form for the deep logical structure of legal norms. Based on the interpretation by “New Three Elements Theory” dominant in the present jurisprudential field of China, this paper systematically analyzes the logical structure element indicated by “de” phrase in legal provisions and the refection of such elements on its linguistic structures, based on which, the translation strategies of “de” phrase in legal provisions are concluded, which are verified by some examples cited from two authoritative English versions.

2016-06-26

郑剑委(1988-),男,江西临川人,硕士,主要研究方向为法律语言学、认知语言学、翻译理论与实践。

1671-6906(2016)05-0019-06

D90-055

A

10.3969/j.issn.1671-6906.2016.05.004