牧人和狍

2016-11-30法济利·伊斯坎德尔

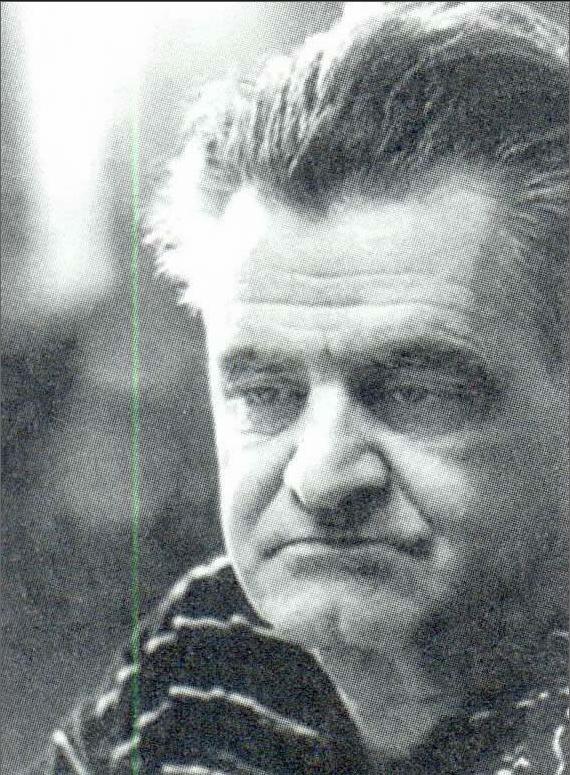

法济利·伊斯坎德尔(一九二九年——)前苏联俄罗斯文学家和阿布哈兹语诗人。前苏联国家奖获得者、俄罗斯国家奖获得者。被誉为苏俄文学“活着的经典”。出生于前苏联阿布哈兹共和国苏忽米市,父亲是伊朗人,母亲是阿布哈兹人。九岁时父亲被前苏联政府驱逐出境,自此再未谋面。在切格姆村中由母亲的亲属抚养并教育长大。中学毕业获颁金质奖章。进入莫斯科图书学院学习。三年后转校到高尔基文学院并毕业。作为具有崇高威望的社会活动家。常为维护少数民族的利益而摇旗呐喊。

文吉八0年代生人。毕业于首都某外语院校俄语专业,曾于俄联邦国立喀山师范大学求学。现在湖北某高校任教。

他又一次望向落差千米的,长满了灌木、榛木丛、杜鹃和桂樱的巨大山谷。谷底传来山涧泛起白沫的哗哗声。他一阵瑟缩,一股凉意传遍脊背,脑海中浮现出自己失去控制跌落下去的画面。然而他仍旧祈望这不会发生。

悬崖上方长着一棵新生的山毛榉,除此之外再无别处可供落钩。虽然那只他试图营救的狍子的叫声是从山毛榉的右方远处传来,但除它以外,再无别处可供落钩。

事情源于两天前,此处传来了狍子的凄楚啼叫声。似乎是从陡坡上滑落下去困在了那里,无法脱身。在山区这种事时常发生在家畜身上,尤其是山羊。在这类情况下,牧人们会尽力到达家畜所在的地方,再把它拖到平地上来。如果牲口受伤残废了,则会被宰杀,一部分肉拿来烹煮而后吃掉,其余部分搁在篝火上熏制。事实上,在夏日的高山牧场上,羊儿哪怕没有被困住,也会被如此这般地宰上一两只。在一起融洽地吃过肉的牧人们不会去告发彼此,于是乎,集体农场的领导便会将这些羊儿记在自然灾害的账上。

困在悬崖上的狍子凄凉地叫唤了两天。牧人们沿着山脊来到传出啼叫的地方,但却看不见狍子在哪。大伙认为困住狍子的地方太过危险,谁也不愿尝试下到那儿去。的确如此,一位牧人绕过山谷,用钩绳下到了山涧边,想要从山下射杀那牲灵,寄希望于狍子尸体不被挂住,而直接落下。但无论他怎样搜寻这偌大山谷的陡坡。也无法找到狍子的所在。牧人们只好向这只诱人却无法触及的猎物挥手告别:咫尺天涯。

但是牧人达杜沙决定今天去逮住狍子,把它从山谷里拽上来,而后一枪崩掉。或者,用绳子牵回木棚再宰了它,好和牧人们大快朵颐。他自己并未意识到,他的决心是被狍子凄凉难忍的叫声所唤起的。当然,其他牧人也可怜那狍子,但他对那牲灵的怜悯尤胜他人,却也不好意思承认。他怕他们会讥笑:你算个啥爷们啊?

于是今天,当轮到达杜沙留守工棚为出门放牧牛羊的大伙准备饭菜时,他决定去把狍子从山谷里拽出来。

达杜沙五十岁了。他中等偏高的身材,体格健壮,穿着一件缎纹布的衬衫,腰带不是高加索式的,而是一条被当地人认为是军队货的皮带。下身一条黑色马裤和一双用羊油擦得锂亮的硬皮靴,腰上一侧的皮套中一把牧人短刀在轻轻晃动。黝黑的脸上一双深邃的大眼睛闪烁着和善,也对应了他的实际性格。但善于观察的人能从他强硬固执的头部姿势中觉察出其坚毅的性格,而且绝对不会弄错。

达杜沙有个绰号叫作洁癖。他是个异常注重仪表整洁的人,除此以外当他开始做某件事时,会将之做到极致,以至于周围人觉得不必要甚至是冒傻气。

通常说来,从牧人到科学院院士,人都分为两类:有能力的和有天赋的。有能力的人将某件事情做好是凭借技术上的颖悟,配以一些好奇和机敏;有天赋的人将某件事情办好,则是因为感受到了某种道德伦理的推动,迫使他做出行动。超出道德推动力之外的则常常显得冒傻气。诨名洁癖的牧人达杜沙正是此类。

十五年前,某个奔放的旅行团猛然涌至他们的放牧窝棚。牧人们热情好客地接待了一众游客,而这群女多男少的旅者则搬出了伏特加。好多的伏特加啊!达杜沙烤了熏肉,煮了玉米面粥。伏特加就着冰凉的酸牛奶非常好人喉。

夜宴之中,水到渠成,没有男伴的女性自然而然地分配到了牧人之间。达杜沙的牧人小团体共有三人。按照某种不为人知的算法,应当同达杜沙睡在一起的那位女性坐到他身旁,用闪烁又带着微醺的眼睛盯着他看。达杜沙无法忍受这样的事情。

“我结婚了。”当到了要各回各家的时候,他向她解释道。

这条新闻招致了一阵哄堂大笑,但达杜沙丝毫不觉窘迫。

“我也结了,”那女人微笑道,仿佛是在宽慰他,“而且我还有洁癖……”

有两位牧人登时哈哈大笑起来,甚至滑稽地倒在草地上,笑到一句话都说不出来。旅者们惊奇地望着他们,不明白是什么让他们如此快活。

“你们真是无巧不成双。”其中一人终于边抹眼泪边吐出词来,“我们也叫他洁癖,只不过是用阿布哈兹语。”

“怎么了,是真的!”女人稍有羞涩,对两位牧人的支持感到满意,又重复道,“我也结婚了。”

“不!”达杜沙坚定地回答道,用自己明确而深邃的眼睛望着她说,“你没有男人。”

所有人都感受到了达杜沙的论断中存在着某种他自己的哲学思维,顿时又是一片前仰后合。那女人大概是因为有些醉了,没有捕捉到这种哲学思维,便开始在背包中翻找自己的相关证件,这又招来伙伴们的一阵哄笑。

达杜沙丝毫不以为忤,自顾自走回木棚躺下睡觉。至于屋外以及其他木棚里发生的事情,他都没有看见,但是能够猜得到。醉酒的人们不时传来各种声响和笑声。

“你想往哪溜?”忽然间他听见一个牧人的声音,“你什么意思,难道看不出我已经结婚了吗?”

他在和另一个牧人说笑,友爱的笑声再次传来。清晨,游客们离开了,而牧人们时常还会追忆,回忆那个女人,边笑边对达杜沙说:“你们真是心有灵犀啊,洁癖?!”

……达杜沙走到新生的山毛榉旁。丢下手中的绳盘,而后从肩膀上取下登山钩,谨慎地放在树脚下。之后他小心翼翼地盘开绳子,将带钩子的一端绕上树干,并结结实实打上三个结。在这之后他双手抓住绳子用尽全力拉拽,以便检验绳结和绳子本身的可靠性。绳子足够结实,能够承受他的身体重量。他是这样觉得的。

手握绳子的另一头,他小心地走到山谷边沿将它抛下去,开始通过手指缓慢地将绳子往下放。二十米长的绳子轻轻晃动着,向山谷中滑落。下降途中出现一处凸起,他担心绳子卡在了那里。当绳子末端触及那处凸起时,他稍稍一提,往前一送,再一松,绳头便绕过了凸起继续向下滑去。不久,绳子全部放完,但因为那凸起的遮挡看不见绳子那端。

达杜沙考虑到,绳降之后他是否还有足够的力气爬上来?他认为应该足够,虽然从未绳降过,也从未攀岩过,但他曾经在收获葡萄的季节沿着葡萄藤爬过树,大概五米或者十米的高度。当然,葡萄藤粗过绳子,也更加粗糙更好抓住,但这里还可以用脚踩在峭壁上作为支撑。

“老天保佑!”他在心中默念道,而后背对悬崖坐在边沿上,双手抓住绳子开始向下降去。同时双脚尽可能踩在崖壁的凹坑里或者凸起的石块上。绳子灼烧着手掌,自己身躯的重量让他觉得无法承受。他忽然想到:趁着还来得及,是不是该回到上面去?但就像所有类似情况一样,他克服了胆怯,因为他记起了那个让他由衷憎恨的集体农场技术员。

二十年前,这位和达杜沙同时出席了两个节日宴会的农业技术员极其猥亵地打量了他的妻子。两次,而不是一次。如果这位技术员只是打量了他妻子一次,或许他还能够原谅。但是两次!他无法忘怀!的确,技术员出身于城市,当时也醉得一塌糊涂,可能不知道绝不能那样打量一位有夫之妇。

但达杜沙自那时起便恨他入骨。一部分有可能是因为那时他无法报复技术员。甚至用轻蔑的言语羞辱都做不到。就为那淫邪的目光,没捻死那只蝼蚁就算不错了!但不能在宴会上羞辱他,因为他不确定其他宾客是否也注意到了这目光。如果他羞辱了那人,那么在场所有人都会知道自己羞辱那人的原因,这只会让自己脸上无光。何况按照切格姆当地的习俗,闹事破坏宴会气氛会被认为是极端缺乏教养的表现。

于是乎,达杜沙一直带着这份屈辱,即便事隔经年也丝毫未曾平息。但平日里几乎不会想起来,只是在极端危险的关头才会出现在他的脑海中。在这些极端危险的关头,他会特别清晰而暴怒地记起那位大仇未雪的技术员,而那两场宴会也一并浮现在他眼前,融为一体。此时,已然垂垂老矣的技术员(彼时就比他年长)在他的想象中是现时的、发福的、颤颤巍巍的老头。而妻子还是二十年前那般年轻。正因为如此,农业技术员的目光在他想象中才显得更加无耻和下流。

每一次在极端危险的关头。那位技术员都会浮现在他眼前,而每一次盛怒都会战胜恐惧,带来必须活下去并且一直活下去的信心,如果不是为了传奇式的复仇,那便是故意与他作对。他觉得在这样的关头,技术员出现的唯一原因就是对自己死亡的期待。

总之,他记起了那位农业技术员,克服了胆怯,并继续往下降去,不时用鞋尖抠住崖壁上的凹坑或者凸起的石块。一只脚找到这样的支撑点时,他得以喘息片刻,而后重新开始向下爬去。他的皮靴在崖壁上滑蹭,碎石不时崩落,一路噼啪磕碰着往下飞去。

达杜沙盼望到达那块较大的凸起,也就是之前在上方努力甩绳子避开的地方,在那里可以双脚落地。并稍做歇息。

他向下望去,看到那块岩壁的凸起已然相隔不远,就在大约三到四米的下方。而一旦看到了凸起近在眼前,他便觉得双臂僵硬麻木,十指被绳索灼得生疼。再下一刻他就会飞身坠下。但达杜沙仍竭力握住了绳子,双手互换了几次,终于,岩石凸起的坚实感从脚底传来。

十分钟用来努力喘息,而后的五分钟他不停抖动双手,尽量让它们休息并恢复活力。在这之后他挪到凸起部分的边沿,继续朝这巨大山谷的深处探去。他觉得,如果不是这块凸起,他大概早已经因为双手力竭而坠下深谷了。

然而,在平静下来之后,他认为很可能未必如此。一辈子与繁重体力劳动打交道得来的习惯给出了另一种解释。比方说,当你肩扛着用来劈柴生火的圆木时。心中会在前方拟定一个停下来放下圆木并稍作休息的位置,但每当你距离这个位置还剩几米的时候,重量就会开始极度压迫肩膀。而你则勉勉强强扛着圆木到达这个地点。

人类的体力总是与预定的休息地点相适应。他早就注意到了这一点。在预定的休息地点即将到达时,人类的身体似乎是害怕人的意志撤销许诺过的休息,会显得虚弱无力。现在便正是如此,在歇息过后他明白,即使这块凸起再远上几米,他的双手也仍旧能够撑得住,而只是在最接近目的地时才会传来惊恐的无力感。

他望向山谷的另一边,一座坡缓而葱郁的山峦拔地而起。在靠近山顶的位置显露出一间放牧窝棚,那里住的是另一个村子里的牧人。山坡上散落着吃草的奶牛,可见一位牧人的身影安坐在放牧的牛群之中。那人在吹笛,偶尔忧郁凄凉的笛声会隐约传到达杜沙耳中,让他顿时羡慕起那人的祥和安宁来。

是时候动身继续了。皮靴里挤满了岩屑和碎石,他坐下,解开鞋带倒掉,并轻轻在岩石凸起上磕了几下。之后他将手伸进每只靴子里,用手指使劲抹去那些没被磕掉的砂粒。而后他褪下袜子,用他们擦拭出汗的双脚,再把袜子翻出来,倒掉所有的碎屑后又重新穿上。这之后穿上皮靴,并仔细地系紧鞋带。

他开始继续往下。当双脚触到崖壁上的另一处突出部位时,绳子还剩下五米。他在仅有半米宽的石檐突起上站稳,顺着右手边望去。

原来如此,它在那!同样在这条石檐上,距自己十五米的地方,他看见了那只狍子。它所立之处的石檐变得宽阔起来。这是一只挺秀的牲灵。背部的皮毛是棕色的,靠近尾部开始转黄泛金,一路变为腹部的灰白底色黄褐斑点。狍子侧身而立。见到他后便将头转向来人的方向,静静凝望着他。石檐几乎在它身后便戛然而止。

他们彼此对视了十分钟。而后他将视线向上移去,努力想要找出它滑落到这块石檐上所留下的痕迹,却一无所获。它头顶上的崖壁格外陡峭,杂草丛生,但它所站之处往上十米全是光秃秃的石壁。

该如何才能接近它?如果走近并驱赶它,它会做出怎样的反应?他可以将之当场宰杀,但也明白自己无法在这狭窄的石檐上肩扛一只死狍子返回坡顶。不,应该走到跟前去把它赶回自己这边。石檐在他身后几步开外断开了,狍子已是他的掌心之物,无处可逃。他手中的绳子还剩五米长可供使用,握住它可以轻松地在石檐上走到无绳可放为止。接下来呢?还有十米的距离。他细细观察着自己和狍子之间的石檐,试图找出一条可以行进的路线。石檐十分平坦,但也格外狭窄,越接近狍子的地方越是收窄,而到了狍子所站的位置又重新变宽。

然后呢,怎么行进才好?背靠崖壁,让随时可能跌落的宽广空间尽收眼底,还是面对崖壁,将危险放在背后使之变得更加危险?如果面对崖壁的话,可以利用手指抠住那些凹陷和凸起。然而,他并没有发现崖壁上有特别凹凸不平的地方,更别说缝隙。如果脚下的石檐突然崩塌,人顺着崖壁滑下去的话,他心想,哪种姿势能够抓住东西的几率更大,是面朝山谷还是背朝它?很难说。没法预见哪种情况人会更走运。并且,如果到了狍子跟前,它忽然做出攻击姿态或者朝自己冲过来该怎么办?但愿不会!

他听说过偶尔有被野狼惊起的狍子冲到山路上,径直撞向行人的事情,甚至还会伴人同行一段时间。这是他听来的,自己从未见过。为什么会这样?难道在狍子看来,人不比狼危险吗?在山间狩猎时,狍子会敏锐地察觉人的存在,尽量不让人靠近,但需要在人与狼之间做出抉择时,狍子选择了人。可怜的东西,应该去多了解了解人类!不过,无论如何它们逃离狼口奔人类而来,还是令人欣慰的。但要怎么接近这家伙?眼前的情景既危险,又可怖。

霎时,狍子紧盯着他,悲凉地蹄叫起来。凄凄的啼鸣声笔直朝他传来,穿胸而过。而他开始决定靠过去停止这一切,虽然仍旧疑虑重重——他能否把它拽到绳子跟前,它会不会像蠢羊一样犟在狭窄的石檐上,但是就没别的办法了。他心想,如果它犟着不走,那我就留它在那,今后也无愧于心。无愧于心。他莫名其妙地呢喃重复着,自己也不知道为什么会扯到良心上去。

他紧紧握住绳子,面朝岩壁,开始侧着身子朝狍子挪去,双手小心翼翼地松握交替,一刻也不敢放松。而后绳索用尽,现在需要撇掉它自己往前了。但在放手以前他预计到绳子会荡回去,那么返回时(如果还能返回的话)这五米的距离就不得不徒手攀爬了。他环视了一眼崖壁,发现几乎在头顶正上方有一丛矮小的黄杨。于是他小心地将绳索末端搭在黄杨木上,并打了个结系住。现在他确信绳子不会滑走了。

在迈出徒手攀爬的第一步之前,他向下望去,此时的山谷在他眼中显得更加深不可测。下方二十米处的陡坡上生长着蓍草,稀疏散落着葱郁的灌木,再往下直至山涧旁便尽是裸露的,死亡一般惨白的白垩土。如果跌落的话,那里决计没有任何东西可以抓住。

他决定不再朝下多看,免得头晕。瞧了瞧狍子,它静止不动立着,仿若雕塑一般注视着他。尽可能地让背靠上山壁,瞟了一眼要落脚之处,他迈出了第一步,小心谨慎地将身体重量移向迈出的那只脚,而后将后脚挪向前脚。达杜沙感到双腿开始轻微地颤抖,他无法停止这种颤抖,也知道它只会逐渐加剧,便小心翼翼地加快向前移动。

他努力将身体靠向山壁,这样万一身体摇晃起来,重心向内不至于滚落山崖。但如此一来行动更加不便:后背在崖壁上摩擦。几分钟后他停了下来。现在他离狍子还有五米远,但石檐已然收窄,纵宽甚至不足一只靴子的长度。

双腿颤抖得愈发厉害,再挪上两三步而后跃至狍子所在小平台上的想法变得极端强烈。然而他自觉已然无力做到,霎时间他明白了。没有人能从这种状况中逃出生天。完了,他心想,现在进退不得了。身体犹如灌满铁浆,拒绝服从他的意志。铁浆注入的速度是如此之快,以至于一个念头灌顶而入:快了,很快自己就会无法稳住双腿,继而跌落深不见底的山谷。

正在这时,那个农业技术员再次浮现在他眼前。那个时至今日已然老迈发福的家伙正盯着他风华正茂的、模样一如二十年前的妻子。厚实淫邪的嘴唇饥渴地微张着,湿润的双眼因为遐想而眯成一条缝……无耻败类!

盛怒透胸涌出,也让达杜沙直起身来。你想我掉下去,下流胚,他自言自语道,不,这绝对不会发生,我也绝对不会原谅你亵渎的目光。绝对不会!

恐惧同技术员的幻象一并消失不见。双腿停止了颤抖,身体复苏了。但他仍旧不会冒险在石檐上移动这最后的五米。该怎么办?

狍子一直注视着他。如果他无法走到它那里,那么也许可以引诱它走过来?它可有两日水草未进了。他小心翼翼地转过身去背朝山谷,打量了头顶上的山壁。石檐上方某处伏地生长着几丛低矮的木莓和榛木,但很难够到。正在他头顶上方撅起了一株榛木,他舒展开身体,踮起脚尖,用右手够到了最近一根枝桠的第一片叶子。他轻轻地将这片叶子拉向自己,还不能将它扯断。以便将整个枝桠拉扯过来用左手抓住。踮起脚尖并缓缓拉扯随时可能断掉的叶子和枝桠。令人十分不适,且担惊受怕。双腿再次颤抖起来,而他只顾拉动树叶,同时还要努力不将树叶扯断,终于,当他感觉到左手可以够到抓住时,他将枝桠拽向自己,冒着在最后时刻叶柄断裂而他失去平衡掉下去的风险。但叶子坚持住了,而他也成功用左手抓住了枝桠并拉向自己。

整株榛木都随着这根枝桠弯曲下来,于是他现在双手抓住它,双脚落了地,恐惧也随之消散。他折下最茂盛的枝桠,另一只手继续抓住弯曲的树枝,小心翼翼地将枝叶伸向狍子。此时,在伸出树枝和狍子之间只剩下大概一米半的距离。狍子饶有兴致地瞧着枝叶,但并无动作。一人一狍就这样僵持了五分钟,他不知如何是好。随后他决定逗弄它,他先在狍子面前抖动枝桠,而后又把它拿开。当他开始抖动枝桠时,上面的叶子沙沙作响,而狍子的嘴脸兴奋起来,眼中因为树叶的颤动而泛出惊异。

当他一边抖动枝桠一边将之收回来时,狍子精神一振,但却没有跟随树枝而来。但树叶抖动的秘密似乎让它颇感兴趣。他重新伸出枝桠,狍子呆呆盯着它看。他再次抖动枝桠,而树叶也颤抖起来。能看得出狍子已是饥饿难耐。也完全无法理解树叶颤动的原因。于是他开始慢慢收回枝桠,同时继续抖动它。狍子无法忍耐树叶颤抖的秘密,缓慢地随之踱步而来。他则将不停颤抖的枝叶末端直接递到了它鼻尖之下。

只听叶子沙沙作响,狍子开始贪婪地大嚼。他继续抖动着枝桠,发现狍子时常会去咬住抖动幅度最大的叶子,仿佛是怕它们飞走。

狍子咀嚼着树叶,一边毫不犹豫地越走越近,能听见树叶在它贪婪的齿间嘎吱作响。当它消灭掉整根枝桠时,达杜沙想要再折下一根,但狍子忽然开始试探性地用粗糙的舌头哧溜哧溜舔他的手。真是蠢得和羊一样!可能是因为人的皮肤上有盐味,他心想,因此所有这些始终吃不够盐的食草动物都喜欢舔舐人类的身体。也有可能是出于感激?可能它在等待他的救援?

他将手抽回来一些,而狍子也大胆地向他迈出一步,又开始舔他的手。于是乎他背紧靠着山壁,向来时的方向退了一步。狍子再次探过身来,开始舔舐他的手背。

刹那间他感觉力量和信心奔涌而来。他认为即便自己脚下忽然打滑,他也能够抓住狍子而不至于跌落山底。他知道动物,尤其是山羊,在陡坡上要比人类稳健得多,但尽管如此,它们偶尔也会失蹄。不知为何,他觉得同狍子一起跌落摔死在谷底的想法远没有单独摔死来得恐怖。

就这样一边小心翼翼地侧身挪步,一边将手掌伸给狍子,他逐渐接近了绳索,双腿早已摆脱了颤抖。最终他抵达了拴绳子的黄杨木丛处。他从灌木上解下绳子,紧接着轻轻吸了一口气。现在他面对山崖,双手抓住绳子交替上拉,仍旧十分谨慎地往上攀去,但整个人已然信心满满。每上一步他都用右手握住绳子,将左手伸向狍子,而它则依旧贪婪地伸出自己粗糙的舌头舔舐。

他们即将到达他早先开始绳降的地方。他将绳子一头绕过狍子的前腹,而后为了保险起见又用绳子绕上一圈,勒紧并系上三个结。狍子的躯体滚热而健壮,摸起来很是舒心。当他捆住它时,它并不合作,不停晃动头部想要去舔他的手。

一股感觉在油然而生,事情已经成功一半了。他停住身子,感觉一股力量在体内异常的涌动。不知为何,他拒绝了就在此处宰杀狍子而后自己先爬上去再拉拽尸体的想法。此刻他决定攀爬上去,把狍子拽上来而后在上面射杀它,又或者用绳子牵回放牧窝棚。他的双手尽可能伸高去握住绳子,拉起身体悬空,双脚踏住多石的山壁上可以下脚的位置,开始向上攀去。在他之前休息的岩石凸起下方,生长着一大丛枝叶茂密的杜鹃。当绳降时,他压低了灌木丛上方穿过,而现在杜鹃枝条笼罩在头顶上,他费力地拨开它们才爬上了凸起。

双手疲惫不已。他坐在凸起上,手里握着绳子向下望去。狍子仰望着他,他们四目相接,而狍子短暂地哀鸣了一声。他感觉这蹄叫似乎是说:“那我呢?”

“马上。马上。”他口中念道,仿佛狍子可以听懂一样。而它似乎是真的听懂了,后蹄直立起来,将两只前蹄搭在崖壁上,一动不动望着他。所有的姿势似乎都是在向他表明,它渴望回到他身边。

稍作休息后他继续向上攀爬,利用崖壁上的每一处岩石凸起或凹坑来落脚。此时此刻,当他向上攀登时。可以看到崖壁上能够落脚的地方急剧增多,不知为何,由下往上的视线要比由上往下的视线更富有成效。他坚信如此,但无法探究个中缘由。

最终,达杜沙攀上了山脊。他是条魁梧有力的汉子,但双手实在脱力了。手掌火辣辣的灼痛,绳子拽出的红色褶皱遍布其上。他躺在草地上伸展开双臂,望向无垠的蓝色天穹,那里有鹰在缓缓翱翔盘旋。此时他才想起早在他降下山脊的那刻,鹰就已经在此处的上空盘旋了。此时他感觉到那几只鹰在一边盘旋一边向左方飞去。如果是这样,那意味着是它们首先嗅出了狍子可能死亡的气息,并在此处一直等候。但它们是如何猜到活生生的狍子即将死掉的呢?他心想,大概是经验告诉它们,要活下去的动物不会两天待在一处不挪窝。当他休息的时候,下方几次传来狍子的蹄叫声。日头此时正是毒辣。

感觉力量又回到了体内,他站起身来走到悬崖边。他将绳子握在手里,双脚扎稳免得滑倒,便开始将它往上拽。起初他很轻松拉上来一部分绳子,还没有吃住狍子的重量,而后绳子开始拉直,他绷紧肌肉开始提拉狍子本身。与装满面粉和干酪的口袋打交道的技能帮助他轻易地辨别出狍子的重量——大约六十五斤。他用力坚实且足够匀速平缓,以免把狍子脑袋磕碎在崖壁上。能觉出狍子在正在猛烈地蹬腿,因为绳子上传来颤动和晃荡感。就在此时绳子突然拉不动了。他绷紧肌肉竭尽全力向上拉,同时也担心绳子会崩断。但绳子依旧纹丝不动,而狍子则发出凄惨的叫声。他明白这是因为疼痛。他向山谷中瞟了一眼,虽然看不到狍子,但是猜出它被卡在了那块岩石凸起之下,很有可能陷入了杜鹃柔韧有力的枝条当中。

这该怎么办?真见鬼,他心中焦虑,同时感到双手因为压力而变得麻木。农业技术员的幻象闪现在眼前,但他晃动脑袋赶走他,“没你我也照样行,捣乱鬼!”他认为应该向一侧挪动几步之后再拉,这样可以让狍子避开凸起从旁边升上来。他向左侧挪动五米重新开始拉拽,但绳子仍旧纹丝不动,而是像勾住水下杂物的渔线一样被拉伸了。于是他向岩石凸起的右侧移动,希望能将狍子从这一侧拽上来。但这一侧同样无法拉动分毫。看来它结结实实卡在了杜鹃丛中。有几次他拽动绳子时,狍子那里传来某种痛苦的哼哧声。

他感到自己的力量正在耗尽,也不知该如何是好。绝望在某一刻抓住了他,他想要掏出短刀割断绷紧的绳子。但是他可怜那狍子,如果就这样飞落深不见底的峡谷,必然会跌个粉身碎骨。他制服了绝望,开始考虑接下来如何应对。他决定不再向上拉拽绳子,而是反过来往下放,之后从一旁绕开凸起将狍子拉上来。他松开手上的力道,并试着往下放绳子。而突然间他感觉到狍子的重量消失了,只剩绳子晃荡着。他脑海中闪过一个念头,狍子困在杜鹃丛中完全挣脱了绳索掉了下去,完蛋了。于是他再次拉动绳子,传来的活生生的重量让他松了一口气。是的,这是活生生的狍子那充满生命力的重量,而不是缠在灌木丛中绳子的阻力。绳子缠住的阻力会更有弹性。就像杜鹃的枝条一样。此时他终于明白,狍子困在杜鹃丛中动弹不得,既拉不上来,也放不下去。

需要再下到岩石凸起上,将狍子从杜鹃丛中解放出来,把它顶到凸起上,而后再爬上山脊并把它拽上来。

为保险起见他还是攥着绳子,但感觉不到狍子传来的重量,他站到悬崖边,让双手稍事休息。现在他担心的倒是绳子本身,在嶙峋的崖壁上晃。荡磨蹭多时之后,他害怕它会在重压之下断裂。那段已经拉上来的绳子他仔细检查过,虽然某些地方已经磨损起毛了,但还算可靠。

气温已经升了起来。在这一番上下折腾过后,他身上的衬衣已经汗了个透湿。他仍旧握着稍有磨损的绳子,将它从一只手交到另一只手上,一边解开腰带褪下衬衣,抖了抖,爱惜地放在远离悬崖的地方,免得骤起一阵山风将它挂到谷中。现在他上身只剩一件背心。他解开皮带。用力在腰上拉紧,然后再扣上。

在地上磕磕脚,他感觉靴子里又灌满了碎石和岩屑。坐下来拖鞋,还不能忘了绳子。抖净了靴子,抖净了袜子,又重新穿上。走到悬崖边。

他将已经拉上来的那段绳子又撇下去,再次抓住它爬下了悬崖。

此时他担心狍子已从杜鹃的枝桠中挣脱出来,悬在半空中,那样绳子就必须承受他们二者的重量,而他并不确定绳子在嶙峋的崖壁上摩擦多时后还能否撑得住。他尽可能快速地下降,很快便踩在了岩石凸起之上。他感到身体一阵脱力,面朝下趴倒在的岩石凸起上,手中仍然握着绳子,就在这样趴了一刻钟。山岩已经被太阳晒暖,人趴在上面只觉得舒适。猛然间,他听见身旁一声凄切的啼鸣。似乎狍子嗅出了他的到来,想要说:“喂,你在那干嘛?”

他单手握住绳子,朝下望去。果然,狍子困在了茂密而柔韧的、仿佛皮带一般的杜鹃枝条中。需要从岩石凸起上探出半个身子出去,才能用双手够到它,而后把它解放出来拽回凸起之上。

此刻他感受到了新的风险。如果狍子在他抓稳之前就从灌木丛中解脱出来,那么它会因为松弛的绳子太长而笔直落下摔死在石檐上。或者更糟,越过石檐,拉断绳子坠落崖底。他挽住松弛的绳子,在自己腰带上缠了几圈,再系上几个结。

在这之后,他已然信心满满地探出身去,开始单手拨开那些柔韧地裹住狍子身体的枝条。枝条不停从手中溜走,因为他很难够到它们,而另一只手因为需要撑住山岩而无法帮忙。有两根枝条牢牢缠住了狍子,而他无法从远处拨开它们。只要拨开再一撒手,枝条便会以某种生机勃勃的恶意返回原处,重新困住狍子的身体。一番折腾让他大吃苦头。难堪的姿势让血液汹涌地流向头部,而他终于从鞘中掏出了短刀,人越发激动起来乃至怒由心生,只因那枝条在他刀下灵巧地闪避着,但还是让他割断了一些。与此同时他不得不谨慎衡量自己的动作,以免伤到狍子。而狍子却并不领情,不时用笨拙的动作妨碍他,这让他着实恼火,甚至想在它喉咙上划上一刀,免得碍手碍脚。

终于,他将狍子从枝条中解脱出来,把短刀搁上岩石凸起,够到捆住它的绳索,左手紧紧撑住岩石,疲劳的右手以一股难以置信的力量将狍子向凸起上拉扯。当他缓缓将狍子拽起时,他感觉自己即刻就要将肝胆脾和心脏一起都呕出来了。但仍旧把它拽了上来。

之后他就面朝下趴在那里,觉得连动动指头的力气都没有了。顷刻前那骇人的紧张让他立刻陷入了昏睡。狍子使劲舔舐着他裸露在外的大汗淋漓的身体。二十分钟后他醒了过来,窘迫地想起自己的梦境。他梦见自己和妻子躺在床上。天晓得还会梦见些什么,他心想,坐起身来将短刀插回皮套内。松开皮带,解开绳结放下绳子,又重新扣上皮带。狍子立在一旁,仍在用力而认真地舔舐着他的肩膀。

就在这里宰了它吗,他想了一想,却忽然对它生出一股怜悯。他觉得因为自己在它身上耗费了太多的力气,所以才可怜它。没事,他心想,到了上面再崩了它,先让它走上二十米再开枪,这样杀掉就容易多了。

他重新顺着绳子向上攀去。爬上了山脊并坐下休息。而后站起身来,扎稳双脚便开始拉扯富余的绳子。终于,空绳子拉完了,他开始将狍子向上拉拽,但它再次卡在了某处细小的突起上。他竭尽全身气力试着拉扯狍子,而它也没有挣扎。达杜沙觉得力量正在离他远去,技术员的幻象登时又浮现出来。“滚开,你这败类,”他心中默念道,“没你也能行。”技术员的幻象消失了。

他向旁边走了几步,再次拉动绳子。狍子被拉动了,开始上升。末了,他将它拖到了山脊之上。

当他为狍子解开绳索的时候,它又碍手碍脚开始舔他的手。他走向自己扣在山毛榉树脚下的登山钩。狍子跟在身旁,试图去舔他的手。此时此刻,他无法杀死它。因此他在它背上拍了一下好赶跑它,但它并未逃跑,而是继续舔着他的手。于是他更加用力地拍在它背上。

霎时,狍子似乎是记起了什么,转身从他身边逃开跃上了山脊。它奔跑着,后腿高高挑起,背上闪着金色的光。它直奔而去的山脊左侧缓坡上翠色满地,盛放的报春花闪着同样金色的光。

他收起登山钩,忽然觉得射杀它依旧会觉得惋惜。“让它再跑远些。”他心想。狍子跑啊跑啊,跑得越远他心中的惋惜便越少。“再过十秒。”他默念道,“就不可怜它了,我开枪打死它。”

但怜惜战胜了一切。十秒钟后狍子已然奔得老远,他明白已超出了子弹射程。空放一枪的轰响于他而言甚是自欺,他甚至没去亲吻自己的登山钩。

就在此时,从那位吹笛的牧牛人那边的山脊上传来尖锐的口哨声。

“笨蛋,蠢货!”那人竭力朝他喊道,“有只狍子从你身边跑过去了!你眼睛往哪儿看呢!”

“你自己才是蠢货。”达杜沙轻轻说道,并未给出任何回应。他只是摇摇手,表示什么也没看见。那人明显是在狍子跑开相当一段距离后才注意到它。达杜沙笑着想象,如果那人看到狍子是径直从他手下跑开的,会喊出些什么来?他穿上衬衣,从山毛榉下解开绳子并卷成一盘。他心情不错,但却不知从何而来。他不知道,是拯救狍子的炽热阻止了他将这种感情变为射杀它后的无限惋惜。

他心情轻松畅快。生活中只剩下一件不如意之事:靴子里再次灌满了碎石和岩屑。他再次坐下,脱靴。再次抖动鞋袜。再次穿上。而后席地而坐,仰望天空。快到正午了,该给牧人伙计们准备午饭了。他的余光发现鹰已然不再盘旋于山脊之上。它们飞散开去了。

将登山钩抛到肩后,提起绳盘,达杜沙匆匆赶往自己的木棚。现在他挂念的只是给牧人们做好午饭。他不准备将这段同狍子的历险说给他们听。他觉得他们不会理解自己。更何况延误了开饭会让他觉得羞愧——要知道时间本是足够的。