大学毕业生就业区域选择意向分析

2016-11-30李春林罗锐

李春林+罗锐

【摘要】当前,大学生毕业生已经成为我国一个十分重要的社会群体,大学毕业生的就业区域选择,更是影响整个社会人力资源的配置是否合理的重要因素。本文以武汉理工大学即将毕业的大学生为研究对象,利用问卷调查,了解他们的就业区域选择意向,从而为当代大学毕业生的就业选择提供参考,为地区经济的发展提出合理的建议。

【关键词】大学毕业生 就业 区域

【中图分类号】G645 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)08-0021-02

一、问题的提出

大学生毕业生是我国十分重要的社会群体,经过十余年的学习,大学生毕业生已经拥有了相当的知识储备,且大多工作热情饱满,大学毕业生作为科学技术的重要承载者和社会生产力的创造者,不仅是推动区域经济和社会发展的强劲动力,还可以为地区经济社会的长期发展持续贡献力量。随着高校扩招政策的推行,我国大学生毕业人数也逐年增长,2015年全国大学毕业生总数更将达到749万人,在2014年地基础上再增加22万人,创下历史新高!这群拥有知识和技术的青年人才所作出的就业区域选择,必然会对区域建设和国家的整体协调发展产生持续而深远的影响。而对大学生毕业生就业区域选择问题的研究,不仅是关系到经济社会协调发展和国家人力资源有效配置的宏观问题,也是关系到大学生毕业生自身的发展问题,具有较强的现实意义。

二、大学生就业流向的趋势分析

改革开放之后,尤其是上世纪末社会主义市场经济体系确立以来,北京、上海、广州、深圳这四大一线城市凭借着其强大的经济实力、完善的社会服务和广阔的发展前景等优势,逐渐成为越来越多就业者共同的区域选择,“聚集北上广”也成为大学生就业的一大趋势。但近年来,伴随着一线城市人口膨胀,房价物价高涨、环境污染、就业竞争激烈等问题相继产生,这些问题给就业者带来了很大的影响,在部分就业者包括大学生群体中甚至出现了“逃离北上广”的现象。北京大学就业指导中心的数据显示,近年来北京大学毕业生留京就业的比例逐年减少,而到中西部就业的学生却每年增长30%。清华大学就业指导中心的数据也得出类似的结论[1]。2013年度的“中国大学生就业压力调查”也显示,多达46.9%的毕业生希望在二、三线的“省会城市以及计划单列市”工作。而在“中国大学生就业压力调查”2014和2015年的数据中,希望去“省会城市及计划单列市”工作的大学生比例更是超过总人数的一半,且还有逐年增长趋势。[2]类似的现象在《2014中国大学生城市形象及择业倾向调查报告》中揭示的更加明显,该报告显示,大学生选择二线城市作为未来工作地点的比例高达57.2%,而北上广仅占29.5%。[3]当然,对于大学毕业生就业流向选择这一问题而言,采用不同的样本框和不同的调查方法可能会产生不同的结论。通过以上数据,我们虽不能得出大学毕业生在就业区域选择上已经普遍形成了“逃离北上广”的定论,但可以明显看出自我国确立社会主义市场经济以来,绝大部分大学毕业生长期聚集“北上广”等一线城市的趋势已经有所改变,“逃离北上广”的趋势已经慢慢浮现,与此相对应的是发达地区和发展中地区的二、三线城市开始受到更多大学毕业生的青睐。本文以武汉理工大学即将毕业的大学生为研究对象,利用问卷调查,了解他们的就业区域选择意向,从而为当代大学毕业生的就业选择提供参考。

三、大学生就业区域选择的实证分析

1.数据来源

研究小组共六人分成三组,通过个人社交网络,利用实地分发问卷和网上邮件问卷的方式,对武汉理工大学马房山校区、南湖校区和余家头校区的应届毕业生进行调查,最终参与调查的院系共17所,共分发问卷160份,回收问卷160份,有效问卷160份,问卷回收有效率为100%。调查时间历时一周。

2.数据的初步分析

本项研究属于多变量分析,信息量较大,为保证统计数据准确可靠,笔者对所调查的数据采用统计分析方法进行处理,主要借助SPSS 22.0来实现。

被调查的160人中,男生占83.1%,女生占16.9%,其中文科专业、理科专业和工科专业分别占比11.9%、11.3%和76.9%;本科、硕士和博士分别占比31.9%、1.3%、66.9%;城市生源(即来自城市、县级市和县城)占35.6%,乡镇生源占18.1%,农村占到了46.3%;在家庭方面,独生子女有46.3%,非独生子女占51.3%,另有三人漏填,家庭年收入在3万以下的占13.8%,3万~5万、5万~10万和10万~36万的人数较为集中,分别为25%和35.8%和17.5%,36万以上的仅占6.8%,另有一人漏填。

3.大学毕业生就业区域选择意向现状

根据城市的经济发展水平和地区差异,我将城市分成五大类,第一类是北京、上海、广州和深圳等四个一线城市,这类城市经济最为发达,区域位置优越,城市发展水平高且具有辐射带动能力强;第二类是其他东部沿海经济发达地区城市如南京、杭州、天津、宁波等,这些城市拥有比中西部城市更为优越的区域位置,更加完善的城市建设且薪金收入也更高;第三类是中部大城市如武汉、郑州、长沙等二线城市,这些城市拥有很大的经济规模,能够容纳较多的就业岗位,基础设施建设完善且薪金水平业比较高;第四类是西部大中城市,如重庆、成都、西安、昆明等,这些城市虽地处经济欠发达的西部地区,但都是各自地区的区域经济中心,经济实力不容小觑。第五类是上述四类之外的其他城市和地区。

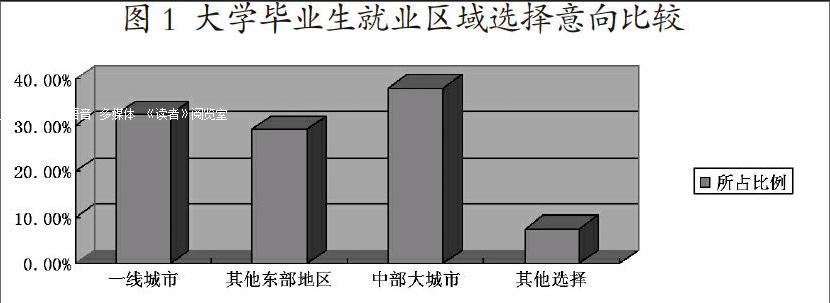

考虑到可能会有一些被调查者在第二、三、四类城市选项中徘徊不定,研究小组将这一问题设定为不定项选择题。在这项调查中,我们一共收回有效作答158份,并对数据进行了分析处理,本文制作出图1。通过图1,可以清晰的看到在158份有效作答中,将一线城市作为就业备选地之一的有51人,占比32.3%,而将其他东部沿海经济发达地区和中部大城市作为就业备选地的分别为29.1%和38%,作处其他选择的比较少,仅占7.6%。由此同样可以得出北上广等一线城市对大学毕业生吸引力已经减弱的结论。当然,由于仅在武汉这一中部大城市获取样本,生源中来自中部地区的人数相对较多,所以受家庭、人际关系等因素的影响,这一调查中毕业生倾向于在中部就业的比例可能会高出其他地区,因此这个分析结果在全国的普适性还需要进一步分析和证实。

四、结论与启示

通过上述的调查分析,可以看到当前北上广等一线城市仅对不足三分之一的大学毕业生有较强吸引力,多数毕业生则倾向于在其他沿海发达地区和中部二线大城市工作。大学生是知识和技术的重要承载者,是生产力的重要创造者,对于区域经济的长远发展有着极其关键作用。因此,对于北上广深之外的其他沿海发达城市和中部二线大城市而言,这一趋势无疑为本地区经济发展和城市构建提供了契机,但是对于一线城市来说,大学生的反向流动却会造成劳动力匮乏、城市人才储备减少和城市发展后劲不足等问题的出现。

一线城市是全国经济的重心所在,其发展好坏对整个国家的发展有着深刻的影响,一线城市应充分重视城市发展过程中所出现的问题,有效控制房价上涨等对居民生活带来的负面影响,增强城市的向心力和凝聚力,保持对核心人才的吸引力,以推动自身的长远健康发展。与此同时,国家应重视不同区域的发展,从政策上入手给刚毕业的就业者提供更多的保障,适当利用宏观调控措施,减少一线城市的经济压力;各地区都应当充分调研,准确掌握大学生就业意向的最新动态,结合本市实际情况,采取合适措施增强自身吸引人才的能力;对于高校而言,学生的就业是学校应关注的最核心的问题,也是学校教培养能力的具体体现,学校应当更加重视学生的就业状况,充分了解学生的就业心理,做好教育和引导工作。

参考文献:

[1]葛玉好. 大学生就业地域选择的影响因素分析——基于扩展的托达罗人口流动模型[J]. 中国人民大学教育学刊,2011(12).

[2]朱迪.北上广还是二线——大学毕业生就业区域流向分析[J].中国青年研究,2015(11).

[3]逃离北上?大学生更倾向二线城市[EB/OL].http://www.ithome.com/html/out/94231.htm.