将批判性思维训练融入高校专业课教学*

2016-11-28宁宁,杨双

宁 宁,杨 双

(苏州大学 教育学院,江苏 苏州 215123)

将批判性思维训练融入高校专业课教学*

宁 宁,杨 双

(苏州大学 教育学院,江苏 苏州 215123)

批判性思维是各国高等教育的基本目标之一,而目前我国大学思维训练类课程却很少。以生理心理学课程为例,将批判性思维目标融入专业课教育中,在各个重点章节针对不同的主题设置批判性思维训练方案,通过问题中心、合作学习和小组讨论三种方式训练大学生的批判性思维能力,以期有益于高校教师和教育专家针对不同课程制订出更成熟、系统的教学方案和课堂设计。

批判性思维;生理心理学;问题中心;合作学习;小组讨论

批判性思维(critical thinking)是指对思维的反思,包括对和某个论断有关的证据进行评估,以便从这些证据中得出恰当的结论。[1]大学生正处于逻辑思维能力快速发展时期,形成批判性思维习惯、拥有批判性思维能力对大学生尤为重要。

20世纪中叶,美国兴起了“批判性思维运动”。教育学家们发现,模式化的大学教育所培养的学生拥有全面的知识,却缺少创造知识所需要的批判性精神和思维。他们提出,任何教育系统都应将“传授批判性思维知识、发展批判性思维技能以及培养批判性思维态度和习性的批判性思维者”[2]作为一项基本的教育目标。到20世纪末,美国、加拿大、澳大利亚等国已有40%以上的大学开设了思维训练课程,并鼓励各学科将批判性思维训练融入教学中。

我国正处于社会转型时期,需要大量的创新型人才,而目前国内大学教育仍以“专业性和技术性”为首要目标,很少学校为本科生开设思维训练类课程。调查发现,我国大学生批判性思维倾向性中等偏弱,低于国外同年级水平;而与批判性思维倾向相比,我国大学生的批判性思维技能更低,并且各年级之间差异不大,说明我国现在的高等教育课程在批判性思维训练方面没有明显的效果。[3-4]因此,我们急需将批判性思维训练融入大学教育中。[5]单纯的思维训练,容易让学生养成“为了批评而批判”的思维习惯,而批判性思维的关键是尊重事实和强调推理,加强批判性思维训练能让学生养成注重证据、科学推理的习惯。教育学家们提出,除了纯粹的思维训练课外,将批判性思维和专业课程结合起来也是一种非常有效的思维训练模式。[6]这种方法可以让学生明白思维的目的是寻求真理,而非为某个观点辩驳。在课堂中训练批判性思维的方法主要以问答和讨论为主,常用的有问题中心教学法(issue-centered approach)、合作学习(cooperative learning)和讨论教学法(discussion teaching)。[3]问题中心教学法是指教师在教学过程中提出某些问题,并展示和问题相关的多种观点,请同学一起搜集和整理证据,展开推理,最终形成自己的观点。合作学习是指将同学分成多个小组,每个小组中的同学分工合作,共同解决问题。讨论教学法是指教师给予讨论焦点,并维持讨论的方向,而学生则在已有的知识背景下互相交流意见,修正自己的偏见。

我国关于批判性思维的研究大部分属于理论指导性论文。笔者尝试以生理心理学课为例,将批判性思维训练融入教学内容中,对各个重点章节设计出相应的批判性思维训练方案,希望能够抛砖引玉,带动高校教师和教育专家针对不同课程制订出更成熟、系统的教学方案和课堂设计。

生理心理学是心理学专业的基础必修课。它研究的是行为的生理基础,内容包括基本神经解剖和生理知识、神经系统的发育和损伤,以及感觉、运动、动机、情绪和认知等功能的生理基础。[7]生理心理学适合用来训练学生的批判性思维。首先,它非常依赖实验证据和科学推理。生理心理学需要通过现象推论出隐藏在背后的生理机制,这能很好地培养学生的逻辑思维能力。其次,生理心理学知识更新迅速。随着新研究证据的逐渐出现,以前被认为正确的结论很可能会被不断修正,这就要求学生面对有争议的问题时,具有较好的反思能力。再次,生理心理学知识应用广泛。很多医学技术、科普常识和主流社会观点都受到生理心理学知识的影响,这就需要学生运用批判性思维来甄别这些观点和技术。

根据摩尔(Moore)和帕克(Parker)的《批判性思维》一书,可以将课堂批判性思维训练的目标设定为五个层次:拥有批判性思维精神;明确观点、论据和论证;探索并明确隐含的前提;了解并运用推理论证;明确因果关系。[8]

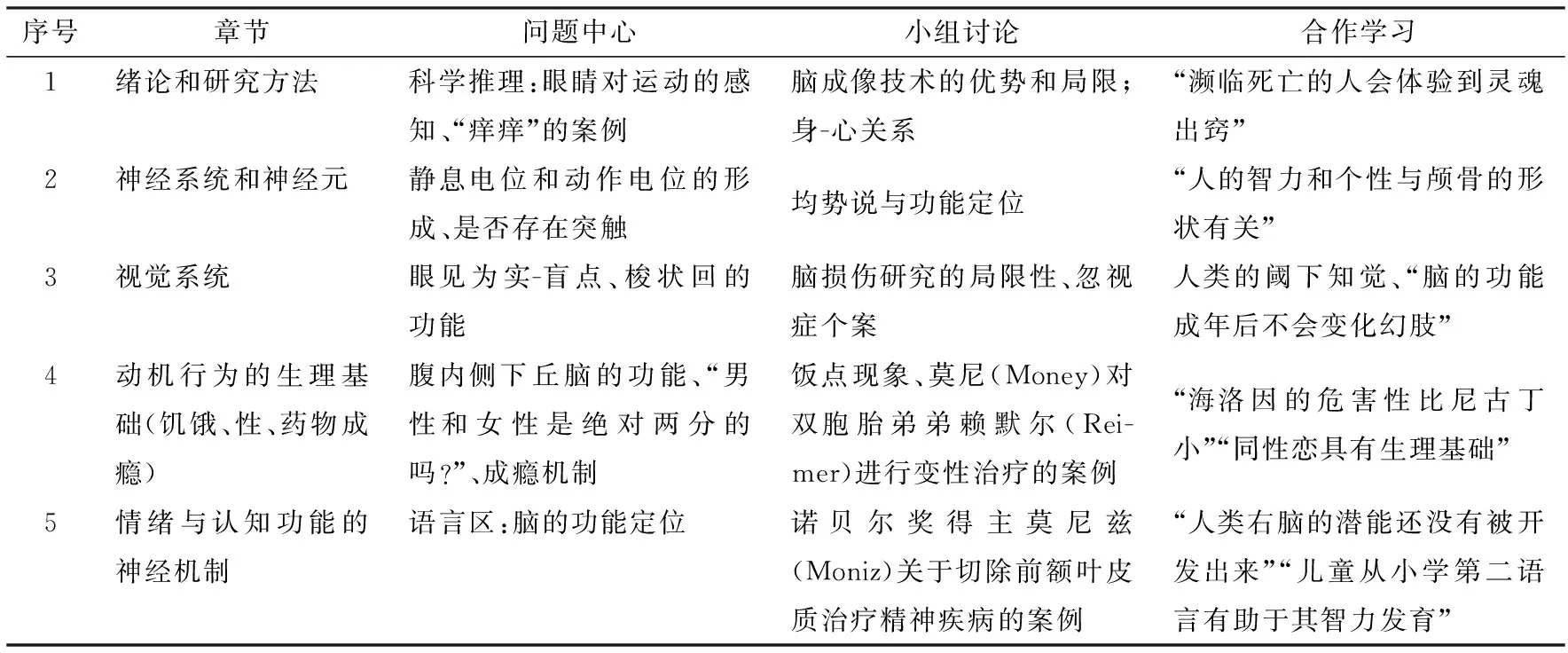

笔者采用问题中心法、合作学习和小组讨论三种课堂教学模式,对表1列出的《生理心理学》教材各个重点章节中的主题,针对不同的批判性思维目标来设计批判性思维训练方案。

表1 《生理心理学》各个重点章节中可以进行批判性思维教学的主题

注:各个主题的具体内容参见J. P. J. Pinel :Biopsychology, Boston: Allyn and Bacon, 2005

1.拥有批判性思维精神

根据《加利福尼亚批判性思维倾向调查》,批判性思维精神包括寻求真理性、思想开放性、分析性、系统性、自信性、好奇性和成熟性七个方面。[9]面对权威能保持这些品质更为重要。在生理心理学发展历史中,质疑并推翻权威的案例有很多。例如,1935年葡萄牙神经外科学家莫尼兹提出,切断前额叶和其它脑区之间的连接就可以减轻精神病患者的躁狂症状。随后,这一方法迅速得到推广,莫尼兹也因此获得了1949年的诺贝尔生理医学奖。但当越来越多的精神病人实施了前额叶白质切除术而精神症状并未得到改善时,这一方法逐渐受到人们的质疑。又如,性心理学专家莫尼1975年报告的一个特殊的案例。双胞胎弟弟赖默尔由于包皮手术失败,阴茎被割掉,其父母求助于性心理专家莫尼。根据以往的研究经验,莫尼认为后天的教育对于性别形成更加重要。因此,莫尼建议赖默尔一家将这个男孩当作女孩来养。虽然莫尼报告中宣称这种治疗方法很成功,但后来的研究者发现,这个男孩一直无法接受自己的性别,最终郁郁一生。莫尼兹和莫尼都是各自研究领域的权威,他们的研究在当时获得了广泛的支持。但如果当时能用批判性思维仔细审视这些操作方案,也许能避免随后的悲剧。针对这些主题,教师可以在学生不知案例结果的情况下,为学生展示莫尼兹和莫尼在决定实施研究计划时的各项准备和研究背景,然后组织学生开展小组讨论——莫尼兹和莫尼的研究决定是否合适。在讨论过程中,教师可以引导学生评估已有的证据,提出质疑,相互辩论,并最终达成共识。在质疑权威的过程中,学生不仅可以体验到批判性思维精神,还能了解如何运用批判性思维技术来评价一项研究,并且明白辩论并非目的,寻求真理才更重要。

2.明确观点、证据和论证

观点是指出某种事物具有某种属性的声明;而证据是支持观点的事实;前提(证据)加上结论(观点)就形成了一个论证,这些都是批判性思维的基础术语。[8]社会生活中,我们会遇到很多与生理心理学相关的观点,如“同性恋具有生理基础”“濒临死亡的人会体验到灵魂出窍”“人的智力和个性与颅骨的形状有关”“鸦片的危害性比尼古丁大”“人类右脑的潜能还没有被开发出来”“儿童从小学第二语言有助于其智力发育”等。在课堂中,一方面,教师可以组织学生开展合作学习,每个主题由一组同学分工合作,提前搜集支持和反对该观点的证据,并在课堂上汇报所搜集的证据。另一方面,教师也可以带领所有学生讨论每条证据是否能支持该观点,从而让学生更清晰地厘清观点、证据和论证的概念,从中获益。例如,对于“鸦片的危害性比尼古丁大”的观点,教师首先可以带领学生思考“想要证明这一观点,可能存在哪些方面的证据”。然后请同学分工合作,从流行率、成瘾性、对身体和精神的损伤等方面入手搜集证据,并逐条探讨该证据是支持还是反对这一观点的。最后,当学生发现存在很多相互对立的证据时,教师可以引导学生形成一个恰当而非绝对正确的结论。

3.探索并明确隐含的前提

现实生活中的很多论证不会将所有前提都一一列出,只有具备批判性思维的人才能探索并明确这些隐含的前提,从而了解每个结论所使用的范围。[8]在生理心理学中,有很多互相对立的理论之所以可以共存,就是因为它们的前提不同。例如,“高尔基和卡哈尔关于突触形态的争论”,高尔基认为神经元是相互连接的,并提出网状系统理论;而卡哈尔用高尔基染色技术发现了突触,并提出了神经元理论。针锋相对的两人为此同时获得了诺贝尔奖,而在当时卡哈尔的神经元理论被认为是正确的。但随着研究的深入,人们发现两种理论都是合理的,只是各自适用的神经元类型不同。当教师带领学生深入分析这个主题后,学生就能了解前提的重要性。在生理心理学领域,还有很多这样的争论,如“均势说和功能定位说之争”“语言区是否存在之争”等。教师在介绍这些争议时,可以让学生展开小组讨论,就不同立场提供证据、互相辩论,然后确定各个理论所隐含的前提条件和适用的范围。

4.了解并运用推理论证

推理论证主要有演绎式论证和归纳式论证两种。前者是一种严密的逻辑推理,如果前提正确,结论必将正确;而后者是举证式推理,只能表明前提中所列的证据对结论支持的强弱程度,但无法排除结论错误的可能性。[8]生理心理学中绝大多数推理都属于归纳式论证。具有批判性思维的研究者在论证过程中,始终对结论存有疑问,并能够提出可能证伪的方法。在课堂上,教师可以采用问题中心的方法来培养学生的归纳式论证能力。例如,在解释“科学推理”时,可以先提出问题“眼睛是如何感知运动的”,然后请同学给出答案并举例证明。对于某个特定的答案(如“外界物体运动导致在视网膜上的成像也运动了”),教师可以进一步组织学生思考这个答案是否有漏洞、如何去证伪(如“眼睛运动时,即便静止的物体在视网膜上的成像也会运动”),最终一步步引导学生得到最佳答案。在生理心理学课程中,这样的问题有很多,如 “为什么别人挠你会痒痒,而自己挠自己不会痒痒?”“静息电位和动作电位是怎么产生的?”“眼睛看到的就是最真实的吗?”“男性和女性是绝对两分的吗?”“为什么到了饭店人就感到饥饿?”“腹内侧下丘脑和进食行为的关系”“人为什么会成瘾?”“是否存在突触?”“梭状回的功能”等等。其中,有些问题学生自己就能提出观点并给出论据,而有的则需要老师提供必要的知识援助和启发。经过问题中心式的教学,学生能明白归纳式论证如何进行,理解什么样的论据能够强烈支持自己的观点,还能训练自己质疑一个结论的能力。

5.明确因果关系

因果关系是科学研究的高级目标。如果某个因素B的变化是由因素A的变化引起的,则认为A是B的原因。因果关系的前提是:因素A的变化是研究者操作的,并且除了A外,没有其它额外变量混淆其中。因果关系看似很简单,但现实生活中很多关于因果关系的论述都很难满足这两个前提,甚至很多关于因果关系的论断是错误的。训练学生评价因果关系,能很好地提高他们的批判性思维能力。生理心理学中最重要的一个因果关系就是“身-心”关系,也被称为世界两大难题之一。教学中,教师可以在生理心理学“绪论”部分,带领学生以哲学思辨的角度来讨论“身心关系”。不同流派的哲学家对这一问题会有不同的假设。例如,唯物主义哲学家会认为“身”完全是由“心”来决定的;而唯心主义哲学家会提出相反的观点。实际上,很多科学家并不能被简单地划分为唯物主义或者唯心主义的行列(如谢灵顿)。首先,教师可以带领学生思考“如果身决定心,那么需要怎样的论证过程”,此时可以衍生出很多子命题,如“思维是否一定需要神经系统的支持?”“思维仅仅依赖于神经系统的支持吗?”等等。然后,教师组织学生开展小组讨论,尝试对每个命题提出质疑,并提供证据。最后,学生会发现,形成某种因果关系的信念(如心理是由身体决定的)很简单,但真正用证据维护自己的信念却很难。

此外,在生理心理学中另一个适合训练学生因果关系归因能力的领域就是各种研究技术(如脑成像研究、个案研究、神经心理学研究、脑损伤研究等)和研究取向(如心理生理学、生理心理学、认知神经科学和比较心理学等)。这些技术和研究取向都是用来帮助研究者探索“身心关系”的,但不同的技术和研究取向在形成因果归因方面具有不同的局限性。在课堂中,教师可以组织学生对一些重要研究技术展开小组讨论,评估通过这些技术所得出的研究结论是否能证明某种神经活动是某个心理变化的原因。例如,在探讨脑成像研究的优劣时,教师可以引导学生发现,脑成像研究操纵的是心理活动,而观测的是神经变化,因此无法得出“身-心”因果关系;脑损伤技术虽然操纵的是生理结构,但因为损伤技术的限制和神经通路的复杂性,也无法给出完美的“身-心”因果关系。又如,在讨论“神经心理学”研究取向时,教师可以举出一些神经心理学的研究案例,如布罗卡(Broca)发现语言区等,要求学生讨论这种研究思路是否能证明某个脑区决定某种思维活动。通过讨论,学生会逐渐发现,神经心理学的研究是一种未经严格控制的准实验研究,只能得出相关的结论,而无法进行因果归因。

综上所述,通过课堂上的不断练习,大学生就能掌握和运用各种批判性思维技巧,并越来越习惯于批判性思维。这对他们日后的学习和社会生活将大有裨益。

[1]BENSLEY A D. Critical thinking in psychology: a unified skills approach[M]. Pacific Grove: Brooks/Cole Pub, 1998:269.

[2]希契柯克.批判性思维教育理念 [J].张亦凡,周文慧,译.高等教育研究,2012 (11):54-63.

[3]刘义.大学生批判性思维研究:概念、历史与实践[M].北京:中国社会科学出版社,2014:34.

[4]黄朝阳.加强批判性思维教育 培养创新型人才[J].教育研究, 2010(5):69-74.

[5]费希万 P,费希万 N,蒂瓦里,等.作为普遍人类现象的批判性思维:中国和美国的视角[J].武宏志,译.北京大学学报(哲学社会科学版),2009 (1):55-62.

[6]姚利民.国外对教学促进大学生批判性思维发展的研究及启示[J]. 高等理科教育,2001(5):18-21.

[7]PINEL J P J. Biopsychology[M]. Boston: Allyn and Bacon,2005:564.

[8]MOORE B N, PARKER R. Critical thinking[M]. New York: McGraw-Hill Companies, 2012: 10-15.

[9]罗清旭,杨鑫辉.《加利福尼亚批判性思维倾向问卷》中文版的初步修订 [J].心理发展与教育,2001,17(3):47-51.

(责任编辑:周继红)

2016-07-15

江苏省教育厅哲学社会科学基金项目“方言的言语产出认知机制”(BH15000213)

宁 宁,女,苏州大学教育学院讲师,主要从事语言认知、语言障碍、认知神经科学方面的研究;杨 双,男,苏州大学教育学院副教授,主要从事儿童学习障碍、注意力障碍方面的研究。

G642.4

A

1672-0695(2016)05-0094-04