近代苏州评话艺人来源与学艺生涯考*

2016-11-28解军

解 军

(淮阴工学院 马克思主义学院,江苏 淮安 223003)

近代苏州评话艺人来源与学艺生涯考*

解 军

(淮阴工学院 马克思主义学院,江苏 淮安 223003)

近代苏州评话艺人的来源具有三方面的特征:一是多来自社会下层,这是由他们的经济条件所决定的;二是大多评话艺人家学渊源,其技艺传承以血缘为主体;三是多来自苏州地区,这是作为口头艺术的苏州评话艺术规律所决定的。同时,艺人较高的文化素质和丰富的人生经历对于他们从事评话实践多有裨益。由于经济、家庭等多重原因,在学艺过程中艺人必须有更加辛勤的付出,才能在日后的书坛立稳脚跟。

苏州评话;艺人来源;拜师学艺

在人们的传统观念中,戏曲业被认为是“贱业”,从事戏曲的艺人则被称为“戏子”。元代是中国戏剧发展的一个盛世,但人们对于艺人的看法并没有改变。时人记载:

周挺斋论曲云:“良家子弟所扮杂剧,谓之行家生活,倡优所扮,谓之戾家把戏,盖以杂剧出于鸿儒硕士、骚人墨客所作,皆良家也。彼倡优岂能办此?故关汉卿以为非是他当行本事,我家生活,他不过为奴隶之役,供笑献勤,以奉我辈耳;子弟所扮,是我一家风月。虽复戏言,甚合于理。”又云:“院本中有娼夫之词,名曰‘绿巾词’,虽有绝佳者,不得并称乐府。如黄幡绰、镜新磨、雷海青辈,皆古名娼,止以乐名呼之,亘世无字;今赵明镜讹传赵文敬;张酷贫讹传张国宾,皆非也。”[1]

同样是写剧本,艺人的剧本无法与出自“鸿儒硕士、骚人墨客”的剧本相比。此外,当时的艺人还不能有正式的名字,只能有乐名。苏州评话(以下简称评话)与苏州弹词(以下简称弹词)在乾隆年间虽然有过王周士御前弹唱的故事,但这毕竟是机缘巧合的特例。直到1949年之后,当艺人被称为艺术家时,他们才真正获得新生。

评话艺人来源

学习评话的艺人们,大多具备一个共同的特征,即家境的贫寒促使他们走上这条演艺道路。张震伯(1888—1957)幼年在苏州齐门外朱万顺米行当店员,后来米行倒闭,张无奈只得拜师曹安山习说《隋唐》。[2]许继祥(1899—1943)五岁丧父,家境困难,靠母亲做零活维持生计,“十二三岁随师兄朱振扬学艺,并主动跟随另一师兄叶声扬进修”[3]1。唐耿良(1921—2009)十岁丧母,家境贫寒,辍学在家,为了改变家庭经济状况而学说书。[4]7-8潘伯英(1903—1968)“十六岁读到中学时,父亲和祖父相继去世,家庭情况突然发生了很大变化。他母亲无钱供他继续上学读书,只好辍学在家”*参见凡一:《评弹革新家潘伯英》,内刊《苏州文史资料》第15辑,1986年印发,第1页。。学习说书是一条改变家庭经济状况的出路,成为当时许多评话艺人走上说书之路的主要动力。张鸿声(1908—1990)曾说:“因为家境贫苦,缴不出学费辍了学,总得要找个出路,后来只好借了五十块雪白大洋做拜师金,还借债请酒,磕头拜了蒋一飞先生为师,学说《英烈》。”*参见张鸿声:《书坛见闻录》,内刊《评弹艺术》第29集,2001年印发,第182页。当然,评话艺人中也不乏家境较好的,如擅说《后水浒》及《福尔摩斯》的王铁梅,“其人本为茶馆老板”,只因耳濡目染,亦能说书,所以投入郭少梅门下,成为职业评话家。[5]但这类艺人很难成名成家,家境的殷实使他们不能全身心投入到艺术中去。

评话艺人虽大多家境贫寒,但基本都具有一定的文化素质,这样方能更好地掌握书中内容,并通过阅读相关书籍丰富自己所说的书目。苏州评弹改进协会分别于1951年、1952年对评弹艺人的基本情况进行了统计。首先,我们从212名评话艺人的学历情况来了解其受教育程度。由表1可见,评话艺人的文化程度以小学居多,占53.3%,私塾和中学分别占27.2%和19.5%。总体而言,评话艺人受教育程度高达99%,这与笔者根据会员名册统计出的弹词艺人受教育程度为91%相比,明显高了许多。[6]其次,从评话艺人的年龄来看,统计数据显示他们大多为中青年(见表2)。

表1 苏州评弹改进协会会员学历情况(评话)

表2 苏州评弹改进协会会员年龄情况(评话)

资料来源:《苏州市评弹改进协会会员名册》,苏州档案馆藏(档案号:C37-02-003-036)

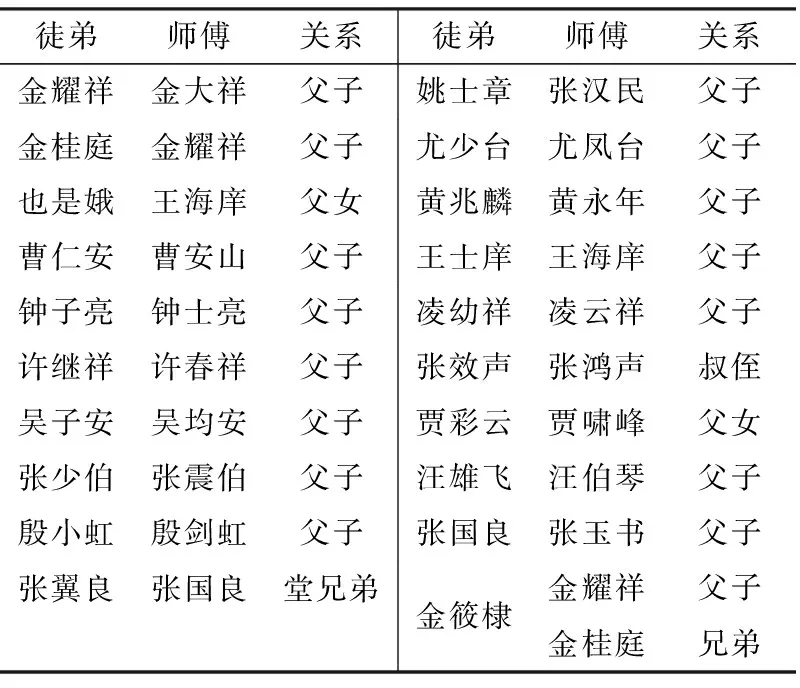

笔者通过对《评弹文化词典》中罗列的在晚清和民国时出生、学艺的77位评话艺人进行分析[7]139-212,发现有41人的出身清晰可知,其余36人情况不明。这41人的阶层或职业来源广泛,如金义仁原是打把式江湖卖艺的,黄永年(1853—1922)学过刻字,胡天如(1926—1994)习过绘画,高翔飞先学弹词,沈笑梅原为街头卖唱,程鸿飞做过业余演员,石秀峰、虞文伯、金声伯做过学徒,张震伯为米店店员,祝逸伯当过印刷工人,郭少梅曾任塾师,吴均安早年继承祖业开过面馆和米行,范玉山早年在上海新舞台做拉幕工,殷剑虹曾是游医,潘伯英做过家庭教师,张鸿声府上开书场,等等。但其中艺人世家出身的最多,共24人,占58%(见表3)。

表3 评话艺人师承关系表(部分)

资料来源:参见吴宗锡:《评弹文化词典》,上海:汉语大词典出版社1996年版,第139-212页

虽然评话在当时被称为“贱业”,但评话世家的代际传承仍然发挥着非常重要的作用。潘光旦先生曾经指出,“血缘的分布实在是任何人才的研究最重要的部分”,“伶人是有世家的。不但有,并且很多,并且也许比别种人物为多”[8]156-158。因而,在评话艺人的来源中,家学渊源也是其中主要的一种。

表3中有两个问题需要关注。首先,即便是家学渊源的评话家们也并非全都是在家族内学习评话,也有向外寻求其他说书家为自己师傅的。如说评话《英烈》的朱振扬之父是说唱《落金扇》的弹词艺人朱静轩,振扬却是拜许春祥为师;同为说《英烈》的叶声扬也是拜许春祥为师,并未师从自己的父亲叶涌泉(弹词家)。其次,随着近代社会变迁,女子评话开始出现,如也是娥、贾彩云,从而打破了男性独占评话书坛的局面。

考察近代以来评话艺人的阶层或职业来源不难发现,来自江南地区手工作坊中的学徒学习评话,说明评话在民国之后的江南民众中影响很大,尤其受到正在寻找出路的社会低层青年们的关注。究其原因,一是说书这一行业,投入少、见效快、收入相对较高,特别是评话的入行门槛很低,从而成为青年人向往的行业;二是说书为自由职业,不受类似作坊老板的制约,自由自在;三是只要自己努力,即使艺术水平一般,生活也能达到温饱程度;四是说书虽然辛苦,但有奔头,一旦出名,就能像那些大响档那样,在大城市里过着富裕的生活,风光无限。

学习评话,除了家境原因之外,也有人是源于对这门说书艺术的喜好。宋春扬原是小店主,喜好评话,时常以票友身份客串评话演出,后正式投身评话界,红遍江南。[9]曹汉昌(1911—2000)小时候曾在上海住过一段时间,“在上海住的那段时间,我对艺术发生了兴趣……对他们(笔者注:即说书、唱戏之人)的生活产生了憧憬的心情”[10]42。

此外,评话艺人一般都视自己的说书技艺为珍宝,不轻易传人。这也是大多评话艺人家学渊源、其技艺传承以血缘为主体的主要原因。

1949年新中国成立,评话艺人的身份发生了重大变化,他们从艺人变成了文艺工作者,社会政治地位有了明显改观,但学习评话的艺人身份基本上仍沿袭过去,即主要以家境贫寒为主,辅之以自身的兴趣爱好。吴君玉于1950年拜顾宏伯为师时,家境贫寒,出不起拜师金。只因自己“从小喜欢听书……大部分的大书(即评话)都听过,听熟了”,在向顾宏伯介绍自己时,吴君玉出色的表现让顾宏伯很赞赏,这才收他为徒*参见吴君玉:《吴君玉谈艺》,内刊《评弹艺术》第39集,2008年印发,第33页。。当然,也有人学习说书是由于新中国艺人的社会地位已然提高,如果能进入国家的艺术团体,便是无上荣光。祖上原是上海食品商业同行翘楚的朱庆涛,在当时阶级出身论的话语体系中自然被人轻视,为了有所改变,从小就是书迷的他决心考入评弹团,成为劳动人民的一份子。*参见朱庆涛:《一个说书人的素描》,内刊《评弹艺术》第46集,2012年印发,第155页。

从地域分布来看,评话艺人大多来自苏州。这也说明,作为口头艺术的评话,对语言的要求极其严格。相比之下,苏州本地人学说评话则相对轻松,他们的苏州话说得较为纯正,容易通过语言关。对上述《评弹文化词典》中所列出的77位评话艺人的地域分布进行分析,可以发现其中有51位来自苏州(含吴县),占66%,其余为安徽3人、常州2人、上海3人、浙江4人、南京2人、山东2人、无锡5人、靖江1人、常熟2人、昆山1人,还有1人来源不详。[7]139-212值得注意的是,有的艺人祖籍虽然不是苏州,甚至离吴语圈很远,但他们基本都在苏州出生,或从小就生活在吴地。

评话艺人来源的多样性,一定程度上丰富和发展了评话艺术。如《金枪传》的祖师金义仁,原先是“卖拳头”的江湖人,后来对评话很感兴趣,便自编了一部《金枪传》。因为自己懂得些拳术的缘故,所以金义仁开书便是杨七郎打擂台。[11]又如做过家庭教师的潘伯英,在日后编新书方面显示出了自己深厚的文化才能。

对评话艺人来源进行分析后,可以进一步考察艺人的学艺生涯。因艺人来源大多为艺术世家,他们学习评话似比别人更方便,至少在拜何人为师、出师的程序等方面占有一定的优势。从艺人的地域分布来说,因为大多是吴地人家,所以在学艺之前就已解决了语言问题。

评话艺人的学艺生涯

评话艺人的学艺生涯,起始于拜师仪式。过去评话演员收学徒时,老师会说一小段书,再加上几个口技,让来拜师的青年模仿一下,以便看其天赋如何,这种传统测试方式直到现在仍有。接下来的正式拜师,评话与弹词的流程基本相似。首先要付给先生拜师金,一般而言拜师金在30~80块银元之间,主要视业师的艺术声望而定,如投拜大名家,则须在百元以上。*参见卓人:《光裕社资料初辑》,《评弹研究资料》(十一),苏州市曲联1963年印发。唐耿良曾回忆说:“拜先生要付一笔拜师金,当时的行情是100块银元,打八折也要80元。请一席酒6元,师母的盘礼3元,介绍人荐送费2元。跟先生出码头的川资、饭金、早晨点心零用都得花钱。”[4]8-9张鸿声拜师学艺时,借了50块银元做拜师金,还借债请了酒。*参见张鸿声:《书坛见闻录》,内刊《评弹艺术》第29集,2001年印发,第182页。倘若实在付不起拜师金,学徒只能采取一种叫做“树上开花”的方式,即先付一部分拜师金,待学会说书赚钱之后再补交,唐耿良就曾因为家境困难而采取“树上开花”的办法才顺利拜唐再良为师。[4]9面对如此丰厚的拜师金,部分评话家乐于广收门徒。例如,评话家张震伯,其门徒至少25人,包括汪荫伯、顾雄伯、赵骏伯、马良伯、金友伯、王瑞伯、费幼伯、陈寿伯、白筱伯、魏亚伯、严祥伯、高崇伯、王受伯、尤啸伯、沈辛伯、马逢伯、萧成伯、唐尧伯、余莲伯、钱达飞、蒋炳南、陈浩然、赵印伯、钱念伯、徐仰伯等,故有“书坛通天教主”之绰号。[2]

拜师仪式在评弹界比较神圣,一般都要专门选择“吉时”进行。拜师日当天,徒弟手持香烛由介绍人领至师傅寓所,点上香烛后,徒弟在红毡毯上向师傅、师母叩四个头并呈上帖子,帖子通常是这样写的:“×××因读书不就,由×××荐送,投拜在×××老夫子门墙,请授某书全部。日后老师乏后,以作半子之靠。”如果是“树上开花”,还要补上“言明贽金××元,当时压帖××元,其余树上开花”的话语。一套程序结束后,徒弟问候师傅、师母,师傅则会有一番嘱咐话语。*参见卓人:《光裕社资料初辑》,《评弹研究资料》(十一),苏州市曲联1963年印发。看似神圣的行业规矩,被仪式化后,进一步强化了评弹界的心理整合。

拜师仪式之后,徒弟就正式开始了学艺生涯。学艺的过程一般是非常艰辛的,师傅与徒弟的互动,有时候并不是纯粹的艺术传承,还有徒弟照顾师傅日常起居的作用。张鸿声就说过:“老师对我,等于做了媳妇的做婆婆,也可以说是旧社会的通例。”*参见张鸿声:《书坛见闻录》,内刊《评弹艺术》第29集,2001年印发,第182页。唐耿良拜师当天,师母就嘱咐他在跟师跑码头的过程中要好好服侍师傅。[4]10曹汉昌学艺之初,“早上到先生家里去帮忙,先生起身以后,泡水、送茶、扫地,帮助做点家务,有时跑腿买买东西”[10]43。金声伯(1930—)跟师学艺时,除了要伺候老师和师母,还要负责照料鸟和蟋蟀,“八只鸟笼天天要汰,二十四盆蟋蟀天天要换水换食。如果先生高兴,第二天要跟朋友斗蟋蟀,那金声伯这一夜就休想睡觉了”[12]。师徒双方有时候也会因为非艺术问题而产生矛盾,最终不欢而散。例如,潘伯英的老师非常看重他的才气,自己没有儿子,想要招潘伯英当女婿。可是潘伯英嫌弃老师家女儿脸上有麻子不好看,拒绝了这门婚事,得罪了老师和师母,从而被逐出了师门*参见凡一:《评弹革新家潘伯英》,内刊《苏州文史资料》第15辑,1986年印发,第2页。。

艰辛的学艺体验,让有志的学徒倍加珍惜跟师的时光,为此他们付出了常人难以想象的努力。评话与弹词的学艺方法有所不同,这是两种不同的艺术形式所造成的,学习弹词的艺徒要练习弹奏乐器(三弦、琵琶)的指法,还要学习记谱等等。但并不意味着学习评话就会轻松许多。“学弹词,只要能够配傢生,搭几句便可以随师上台拼双档。学评话须独当一面,最低限度总要说得对答如流,不有漏洞。”[13]

学习评话,一般都是从“喊喉咙”开始。张鸿声“天没亮起身,就奔上土墩,喊喉咙,学‘八技’马叫”*参见张鸿声:《书坛见闻录》,内刊《评弹艺术》第29集,2001年印发,第182页。。曹汉昌也记得:“先生叫我们早上起来练功。练大嗓喊‘萝卜’‘大闸蟹’,小嗓喊‘鸭连连’。大清早,别人都没有起床,我们就去镇背后,一个人找个地方,哇呀哇呀地喊。过路的农民对我们笑,笑我们像是个痴子。”[10]43

唐耿良晚年在他的回忆录中为我们展示了老师是如何教徒弟的,我们可以从中窥探出当时学徒学艺的具体过程:

夜场散后,堂倌拎一吊子开水到房里,供老师洗脚。洗好,我把水倒掉,自己也洗了脚。老师丢给我一包花生一包麻糕,让我当夜宵吃。我不好意思吃老师的东西,老师笑着对我说:“吃吧,将来你赚了钱可以还我的。”我接受了老师的馈赠。花生三个铜板,麻糕六个铜板,老师并非请我吃一次,此后老师每夜吃点心,我也总是同样有一份。在吃长生果的时候,老师对我说:“第一遍你先听一条书路,听第二遍我就叫你排书(回课)了。你上床睡觉先想一遍听过的书路,明日早晨醒来,晚一点起床先默想一遍书路,这样就容易记牢。”这的确是一个好方法,以后我就照此办理。老师又对我说:“明天早上我起床后要出去吃早茶,你不必跟去,你起床后到野地里去喊喉咙。”怎样喊?老师又作了交代。10点钟,我们熄灯睡眠。次日早晨我醒来一看,老师已经出去了,他早晨起来动作很轻,没有惊醒我。我起床后清扫房间,倒痰盂,擦洗老师用的皮丝烟筒。然后从后门出去,那是一片荒地,蓝天白云,秋风拂面。我按照老师的交代,用尽丹田喊“呣——伊——喔——”。喊了嗓子后,肚子饿了,买了大饼油条充饥。九时半老师回来,叫我去买一本一百页的帐簿回来,老师用毛笔在簿面上写了“赋赞”两个字,又从箱子里取出一个本子叫我抄写脚本。嘱咐我:“这是前辈传下来的脚本,不要轻易给别人看。以后把它背熟,要背到滚瓜烂熟脱口而出,这样在台上就不会打疙楞了。”我坐端正,用毛笔字工工正正抄录。跟师第二天就让我抄脚本,当时我并没有体会这件事的意义。[4]13-14

初学评话的徒弟们基本上都经历了跟师听书、记书、背书的过程,但是像唐耿良这样能够抄到老师脚本的人少之又少,“说书业之对于脚本,除马如飞之《珍珠塔》外,余均视若禁脔,从未一肯示人。即亲如师徒,亦维以逐段之抄本视之,仍未肯以全豹命之誊录副本也”[14]。毕竟在当时的社会里,“教会徒弟,饿煞师父”,保守的思想根植于人们的心中。张鸿声的老师基本上是不教他说书的,完全是靠张氏本人的后天努力,“我们先生不教我,我最主要的是在听他说的时候,聚精会神,恨不得一句都不让它逃走,记在心头。因为在书场里老师是不许你写字的,不能抄,回来要偷偷地记一条书路。赋赞,也是他背的时候,我强记在心,回来默写出来”*参见张鸿声:《书坛见闻录》,内刊《评弹艺术》第29集,2001年印发,第182页。。更有甚者,老师在书场中说到关键内容时,还会找各种理由或借口支走徒弟,生怕他们听到重要关子。

如果说前文所述评话艺人的拜师仪式是评弹界心理整合的话,评话艺人的出师程序则进一步彰显了评弹界人的群体认同。在学艺期满之后,评话学徒与弹词学徒一样,都要经历评弹界的出道仪式。所谓“出道”就是指达到一定的资格标准和艺术标准,具备出师的条件。出道一般分成出小道和出大道。艺徒满师后,经光裕社资深演员同意,由师父引领至茶会上付一次所有在座道中的茶资,得到道中的认可,取得会员身份,称为“出小道”。“出大道”则是评弹演员经过较长时间的实践,经过光裕社权威人士认可后,可以收徒传艺。[7]26-27

光裕社对于出道的程序是非常严格的。出小道又被称为“出茶道”。付过所有茶钱的艺徒由业师领着到一个个前辈面前去打招呼,得到众人认可后,便完成了出小道。这一程序对于艺徒来说具有重要的意义,只有出过茶道,才能开始正式演艺生涯。在出茶道过程中,艺徒结识了评弹界的前辈,他们有着丰富的人脉和资源,可以为艺徒介绍生意。此外,通过出茶道,可以获得前辈们在艺术上教益,也能与同辈们探讨和交流艺术经验。光裕社规定,出大道之后,方能招收学徒,否则就有被除名的风险。按照传统规定,出茶道三五年之后方可出大道。出大道要请前辈们吃酒,席间由业师领往各桌敬酒。[10]9-10一般来说,出道的日期往往选择三皇祖师诞辰日(正月二十四、十月初八),这两天所有书场停业,是评弹艺人祭拜祖师、同行聚会和居家休息的日子。通过繁复的出道仪式,在强化评弹艺人心理整合的过程中,也起到了艺徒被群体认同的效果。

结语

总的来看,评话艺人的来源以出身贫寒家庭为主体,在拜师学艺的过程中他们付出了常人难以想象的艰辛。虽然家境困难,但评话艺人普遍具有一定的文化水平,为其长远发展奠定了基础。在艰难的学艺生涯之后,通过评弹界的行规和仪式,他们正式走上演艺的道路。对于这种来之不易的“职业”,评话艺人需要在日后的演艺道路上不断努力,完成普通说书人—码头老虎—响档—上海响档的角色转换。

[1]焦循.剧说[M].上海:古典文学出版社,1957:12-13.

[2]一叶.通天教主张震伯[N].苏州书坛,1949-03-13.

[3]薛惠芳.评弹名人录·许继祥[C]∥苏州评弹研究会.评弹艺术:第4集.北京:中国曲艺出版社,1985:239.

[4]唐耿良,唐力行.别梦依稀:我的评弹生涯[M].北京:商务印书馆,2008.

[5]迷书.听书人语[N].上海日报,1940-12-13.

[6]苏州市评弹改进协会会员名册[Z].苏州:苏州市档案馆(C37-02-003-036).

[7]吴宗锡.评弹文化词典[M].上海:汉语大词典出版社,1996.

[8]潘乃穆.潘光旦文集:第2卷[M].北京:北京大学出版社,1994.

[9]钱抱一.记评话家宋春扬[J].上海生活,1939(9).

[10]江浙沪评弹工作领导小组办公室.书坛口述历史[M].苏州:古吴轩出版社,2006.

[11]许守愚.金枪传鼻祖[J].弹词画报,1941(51).

[12]张棣华.字字得来非容易:金声伯的学艺生活[C]∥苏州评弹研究会.评弹艺术:第1集.北京:中国曲艺出版社,1982:177.

[13]评话人才少[J].上海生活,1939(4).

[14]抱真.说书界上之脚本问题[J].说书杂志,1930(2).

(责任编辑:周继红)

An Investigation of the Sources and Artistic Career of the Suzhou Pinghua Actors in Modern Times

XIE Jun

(School of Marxism, Huaiyin Institute of Technology, Huai’an Jiangsu, 223003)

There are three characteristics of the sources of the Suzhou Pinghua actors in modern times. First, most of them were from the lower classes in the society, which was determined by their economic positions. Second, most of the Pinghua actors were erudite through paternal teaching and influence, whose skills were majorly inherited through ties of blood. And third, most of these actor were from Suzhou, which was determined by the rules of Suzhou Pinghua itself as a form of verbal art. Meanwhile, it was the comparatively higher cultural quality and abundant life experiences that were of great help to their occupational practice of Pinghua. For the multiple reasons in economy, family burdens, etc., and in order to establish themselves in the future as successful actors, the actors must work very hard as apprentices during the process of learning the art.

Suzhou Pinghua; actors’ sources; to learn an artistic skill as an apprentice

2016-06-08

国家社科基金重大项目“评弹历史文献资料整理与研究”(14ZDB041)

解 军,男,淮阴工学院马克思主义学院讲师,历史学博士,主要从事区域社会文化史研究。

J826

A

1672-0695(2016)05-0065-06