百合学家

2016-11-26文/三三

文/三 三

百合学家

文/三 三

三 三 女,1991年生,毕业于华东政法大学,律师。上海市作家协会会员,已出版小说集《离魂记》。有中短篇小说散见《上海文学》、《 萌芽》、《ONE·一个》app等

三三的小说,充满异质的想象,经过揉搓的现实在字里行间跳跃。没有一定阅读训练的人,很容易被她带入看似混乱的叙事空间中。

一如这篇《百合学家》,女儿的抵抗,母亲的抵抗,父亲的沉默内敛,它们借助一场场生活的逃亡,完成着女儿世界观的树立,塑造着一个下一代眼中的上一代。

但我也在困惑,抵抗式的写作有多大的生命力?年轻作者若想抵达真正的叙事高峰,拥有真正作家成熟开阔的胸襟,那他们必须要割断对上一代的怨诉,也割断对自我青春期过分的自恋和垂怜。如此,才能完成真正的精神断奶。

我期待着三三这样充满灵性的作者能够做到这一点,而不是仅仅用概括性的青春笔调,用尖锐的叙述消耗写作的天分。明亮的深刻因为太难,很多人拒绝去写,但每一个看到大师的人,每一个有雄心的作家,如果不能深谙此道,也永远无法抵达真正意义上写作的成熟。

——王苏辛

大学毕业那一天,我们站在操场上,知了歇斯底里地大喊,日光从无云的天空中跌下来,落到我们身体上时已成了发光的碎片。忽然,车开进来了,几百套学士服由服装租赁公司运到学校,其实我们对那些循环利用的学士服并没有多大兴趣,可我们还是一拥而上。

那是我第二次戴学士帽,我第一次戴学士帽时还在上幼儿园。

那天我生日,我的父亲用装苹果的硬板纸箱给我做了一顶学士帽。十多年前,我们还住在老房子里,可能因为朝向不好,即使在白天,房间里也总是散发着幽暗与湿润。我的父亲打开长条形的日光灯,沿着直尺在硬板纸上画一些几何图形,不久又用上了那把生锈的剪刀。我蹲在红色的椅子上,眼看着剪刀裁过纸板上红得失真的苹果图片,把“红富士”三个字一分为二。

我问父亲,“好了吗?”

反应迟钝是我父亲的特点之一,我只好耐心地等待他的回应。那也是夏天,我们家是那条街上唯一有钱买空调的人家,但除非有客人来,否则我们从不开空调。我看见汗水从我父亲稀疏的头发间蒸腾出来,他慢慢抬起头,咧开嘴说,“快了。”

最后一个步骤是涂颜色,我父亲从塑料袋里翻出两支黑色的记号笔。前一天的夜里,母亲刚因为这两支笔与父亲吵架。苛酷的生活让我的母亲长成了一只敏锐的鹰隼,家里多出任何东西都逃不过她的眼睛,父亲解释说,没有浪费钱,笔是从单位里偷偷拿来的。母亲并没有因此停止愤怒,她像年久失修的机器人般不断发出噪音,她说,家里这么小,要这些乱七八糟的东西做什么。那一定是九点以后的事,母亲为我设定的睡觉时间是九点,他们吵架时我已经躺在我们搭出来的那个小阁楼上了。

父亲过于粗糙的手握着黑色的记号笔,起初他涂得很仔细,确保黑色覆盖了整块面积才涂下一块区域,最后不可避免的事发生了:记号笔吐出的黑墨水越来越淡。父亲脸上浮起了我熟悉的表情,他眼角深深地垂了下来,抿起了原本就很薄的嘴唇。结果,父亲只能把一个半成品交给我。父亲说,“笔都放得太久,干掉了,帽檐后面那块就不涂了,反正也看不清的。”

父亲为我戴上学士帽,让我靠五斗橱站着,拿起那台老式胶片相机给我拍了照片。等几天后照片洗出来,我才发现照片拍得很暗,我站的姿势也很难看,仿佛立刻就要顺着橱壁滑下去似的,而我的嘴角甚至还黏着零星的奶油。不过,在拍照片的那一刻,我什么都不知道,只是觉得非常骄傲。我的父亲小心翼翼地放下相机,走过来拍拍我的头说,“以后一定要上大学。”

我的父亲当然不知道,在将来的时代里,几乎人人都能上大学,学士帽被归类为不值一提的形式主义。我们戴上学士帽,在操场上排成三列,摄影师带着不合时宜的兴奋指挥着我们,我们笑了,牙齿尴尬地露在双唇间。

就是在那天下午,那件事发生了。辅导员打电话来,让我不用参加晚上的毕业典礼了,快点回家。

我拖着行李箱坐上班车,班车很快在高速公路上飞奔起来。夏天的征兆越来越清晰,烟雾从远处的小房子里冒出来,把野花拢入怀里,路边的杨树日夜潜滋暗长,薄绿色的叶子在风中摇头晃脑。所有景致都瞬间即逝,我闭上了眼睛。

一个半小时后,我回到我和母亲居住的小区,警戒带把人们隔离在小区外面。我一时不知道发生了什么事,只想快些在人群中找到我的母亲,可是天渐渐黑了下来,夜色把每个人的轮廓变得更模糊。我拖着笨重的行李箱绕小区周围走了一圈,警车、救护车、救火车上闪烁的红灯令我头晕目眩,我穿过杂交的光芒,穿过不知从哪里喷出的热气,穿过人们的窃窃私语,我隐约听见有人提到了我母亲的名字,但我始终没有看见我的母亲,我感到胸腔中的气凝结了起来,外面的世界进入静音模式,我的耳朵里灌满的是我心跳的声音。

后来,有人告诉我,我的母亲是个英雄。

我想对方一定是在开玩笑,我的母亲怎么可能和英雄沾边。然而,那人哭了起来,喉结上下起伏着,他哭得那样诚恳,我几乎从停在他脸颊上的眼泪中看到了火灾重现的场景。

那段时间,我每天都在收集报纸,想从形形色色的报道中拼凑出母亲生命末尾的时光。我反复读那些报道,有时候还会念出声来,我尽可能剔除每篇报道中的添加剂,以便还原母亲真实的死亡版本。做这一切的时候,我并没有感到强烈的悲伤,只是伴随着生理上的一种不适,好像体内有一双鼓槌规律地敲打我的内脏。

起因是小区附近的工地施工时不慎弄破了天然气管道,天然气像越狱的囚犯般心花怒放地四散开来。据说,我的母亲是第一个闻到气味的人,她上上下下跑了好几次,问邻居是不是也闻到了气味。在邻居们眼中,母亲的形象是一颗黯淡的远星,人们说她斤斤计较,常年带着一种妄想式的敏感,他们把这归咎于母亲早年丧夫的缘故。当母亲心急如焚地问他们是不是也闻到奇怪的味道时,邻居们都以为是母亲神经过敏的又一次发作。事后,有人形容母亲当时的样子,那人说,她好像疯了似的上蹿下跳,她让我们出去,她说要出事了……在这栋老旧的多层建筑里,唯一和母亲一样敏锐的只有明火。明火迅速发现了弥漫在整栋楼里的天然气,像是一颗巨型鞭炮被点燃,爆炸就这样发生了,火焰一气呵成蹿到了楼顶。

爆炸发生的时候,母亲其实并不在楼里。她正惴惴不安地坐在石子路上,身后是一堆无人理睬的运动器材。她本想去找物业,可邻居们的不屑让她不禁怀疑这是不是自己的幻觉,灾难还没有发生,她已开始全身发抖。就在那时候,“嘭”地一声巨响,邻居们终于相信她了,爆炸声盖过了人们的尖叫。

救火车很快就来了,但不及火势蔓延得快。人们拼命往外跑,他们的形象在爆炸的那一瞬间被固定了,跑出楼时有人纽扣扣了一半,有人手里攥着牙刷,有人嘴里的桃酥饼还没咽下去。据说,我的母亲在人群里东张西望,大声地告诉周围的人,六楼的老杨还没出来,703室那家人也还困在里面。母亲说,快去把他们救出来啊。

她再也没有出来,她成了报纸里广为宣传的一名英雄。那几天,新闻中也经常出现母亲的名字,女播音员佩戴着一贯肃穆的表情,她简单概括了母亲的生平,讲到母亲在丈夫死后独自承担起家庭,讲母亲一生清高如百合花。她的语调充满职业性的悲痛,那腔调仿佛哀悼我的母亲是眼下全国人民应当做的事。

我颇为费解地对着电视,新闻把我的母亲塑造成了不起的人物,这反而让我无动于衷。许多观众也许因此向我的母亲支付了短暂的感动,可我,坦白而言,我甚至还没有原谅我的母亲。

一个人是否有权力原谅自己的母亲,在那些夜色粘稠的晚上,我总在想这个问题。我把脸蒙在被子里,这是我从小养成的习惯,我所呼出的气体挤在封闭的空间里,像我生命中那些挤作一团的时光。然而,无论原谅与否,所有事情都是顺流而下发生的,根深蒂固的裂痕也不会有再次修缮的机会。我原以为时间的流逝多少会消弭一些憎恨,事实上,我对母亲的情感确实有了变化,却并非像我想象的那样变得更融洽,而是更趋于一种僵化的冷漠。

多年以来,尽管我们住在同一间房子里,但我们的交流仅限于浮于表面的日常性事务,每当母亲试图越界时,我都会想方设法让她明白那是不合理的。父亲死后,我们相依为命的十多年,只是重复在一个关于生活的数学公式中过滤罢了。

父亲去世的前一年,我们终于从那间窄小的房子里搬了出来,住进如今这个小区里。新家虽然也是老房子,不过比从前的房间宽敞了许多,我还有了自己的小房间。我们住在七楼,老房子没装电梯,只能一层一层地往上爬。大概出于对新生活的憧憬,我每天一鼓作气就跑上了楼梯,疲累感从未俘获过我。

那一阵子,母亲也显得很高兴。我们丢弃了那台只有八个频道的旧彩电,三个人凑在一起研究如何使用新电视的遥控器。我们买了带拼图的海绵地垫,在那种幼稚的潮流上打滚,我们甚至花了一下午把海绵垫上的水果拼块一片片剥下来,又重新装回去。躺在海绵垫上,我们被短暂的错觉欺骗了,仿佛大人们并没有把徜徉在我们旧生活中的愤世嫉俗带过来,我们忘记把它打包了。

我的父亲再度养起热带鱼,氧气泵成天在鱼缸顶部嗡嗡作响。母亲走到鱼缸前,那种叫“红绿灯”的鱼木讷地穿梭在金丝藻之间,她盯着其中一条,十秒过去了,她微微张开嘴,我以为无法抑止的责骂将如喷泉般冲出这条常用通道,可她只是皱着眉转过身去,母亲竟大度地容忍了这种噪音。

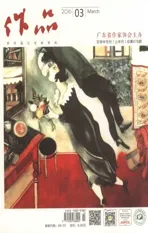

到了周末,我穿上视若珍宝的红色胶底鞋,跟母亲一起逛花市。那一年襄阳路花市还没有关门,几十个铺位塞满了盛放的鲜花。花贩们撸起袖子,夸张的叫卖声从他们干燥的喉咙里涌出来,他们千方百计地想留住路人的目光。母亲牵着我,挨家挨户地看过去,姹紫嫣红之中,母亲最喜欢的是百合花。母亲问花贩,百合花多少钱一支?她一讲起话,无意间就露出那副一贯精明的面孔,其实母亲心中对百合花的价格是相当清楚的,最便宜的也要十元一支。那个年代,玫瑰只卖一元一支,买百合花属于十分奢侈的行为。有些花贩见母亲常来询价,但一次也没买过花,态度渐渐不客气起来。在我印象中,母亲从来没有买过花,却和襄阳路花市里好几位花贩吵过架。她吵起架来那样凶猛,就像视死如归的勇士。

实验结果中,计量资料数据采用±s表示,用SPSS 17.0软件进行分析,采用单因素方差分析(ANOVA),组间比较采用t检验;计数资料数据(HE染色实验结果)采用Ridit检验分析。以P<0.05为有统计学差异。

和襄阳路市场的花贩决裂之后,母亲带我转战文化广场,那边多是花店,只要不进门,老板也不会发现我们常过来看花。我们趴在玻璃橱窗外,花香如此通情达理,透过门缝悄悄溜进了我们的鼻翼。我问母亲,“我们为什么不能买花?”

“买什么花,房子贷款怎么办?你读书不要钱吗?吃饭不要钱吗?”母亲瞪了我一眼。

在我某次翻越七层楼梯后,我打开家门,扑到厨房打算找点食物。出人意料的是,我竟看见那闲置许久的蓝玻璃花瓶重新放在了桌上,几支百合端庄地站在花瓶里。母亲见我呆立在门口,得意洋洋地告诉我,那是假花,二十元可以买一大束,她和摆摊的小贩磨了十分钟,最终只花了十七元。

到了寒假,我突然开始长高,校服穿在身上有些捉襟见肘。我坐在不足6平方米的房间里,随手摆弄四年级教材和寒假作业,不请自来的风越过窗框,抚弄我的头发就像在翻一本书,收音机里流淌出熟悉的一首很老的英文歌,我不知道歌词在讲些什么,却微微感到悲凉。眼前是命运的预兆编织成的谜语,而我只当是年少时一场迷幻的白日梦。

那年冬天没有下雪,倘若下过,我一定会记得。小年夜那天,母亲坚持让父亲出车,说可以领三倍工资。我的父亲是卡车司机,经常拖着货物辗转在目的地之间。父亲曾带我去过一次单位,他把我安顿在门房,自己像个转动的齿轮飞速滚向卡车。当他出现在驾驶座上时,我感到卡车里溢出酸液把他整个人生都消化了,那一瞬间,他所有其他身份都丧失殆尽,他的肉体和藏青色的工作服连在一起,化作浑然天成的卡车司机。我吞着可乐味棒棒糖愣住了,驾驶座上的人看起来那样陌生,好像我们正处在两个不同的平面中。我想和他打招呼,可我发不出声音,便眼睁睁地看他开着卡车碾过地面上黄色的线,义无反顾地将大门丢在身后。

话虽如此,我的父亲绝非那种热爱工作的人,他只是善于顺从,这使他看起来温和而没有雄心。因此,母亲像把机关枪似的反复催他小年夜出车时,不出意料,父亲缓慢地同意了。那段对话发生在鱼缸前,母亲获胜离开后,父亲叫了我一声。我赤脚跑过去,冰凉的木地板在我脚下发出吱吱的声响,父亲说,“你看,那条鱼死了。”

我使劲把脸往鱼缸玻璃上贴,但我对鱼类并没有特殊好感,只是想做些让我父亲开心的事。那条死去的鱼浮在鱼缸上方,它腹鳍附近破损了,几根细弱的白色绒线从它肚子里探出来。好久之后,我才从书里弄明白,那些伤口是被鱼缸里其他鱼咬的,鱼总是会吃掉死去的同伴,这是鱼类的习性,可在那时候,我什么都不懂,还以为鱼死后器官从体内流出来是很正常的事。我转过脸打量我的父亲,鱼缸里的景象从他那双痴迷的眼睛中反射出来,“红绿灯”们扭动身体,珠光蓝在深邃的鱼缸里闪烁,就像休眠火山中蠢蠢欲动的熔岩。我父亲忽然又说,“热带鱼应该生活在海里。”

父亲终究还是出车去了,我记得那天他带的盒饭里有咸菜毛豆和红烧肉。我和母亲送他到小区门口,母亲让他早点回来,说不定还能赶在大年夜一起吃年夜饭。母亲报了一系列菜名:清蒸鱼、四喜烤麸、生牛肉、泡脚凤爪,父亲点点头。户外气温很低,父亲嘴里不断冒出半透明的白雾,仿佛他正轻轻叹着气。

那是我最后一次看见父亲,和我曾经料想的不同,我们并不是在五十年后的病榻上依依不舍地挥别,这告别被提前到了我四年级的隆冬。父亲举手示意我们回去,远远望去,他工作服腋下的地方开了线,我眼睛冻得生疼,只好由着父亲不可挽回地从视线中淡去。

后来,我无数次蜿蜒地绕行在回忆的多面体上,那天半夜的电话铃像把利刃一遍遍刺痛我的每一根神经。电话是母亲接的,她在一片沉默中破口大骂起来,她尖叫着,一条看不见的河流灌入了我们仍泛着油漆味的房间。

过了一会儿,她来到我房间,母亲说,“你爸爸大概死了。”

我的大脑还没酝酿出悲伤的意识,眼泪就已咬碎眼睑,匆匆滚在脸颊上。母亲厉声说,“哭什么,叫魂吗?”

也许就是从那一刻起,我走向了与母亲对立的阵营。墙上葵花状的钟不停地走着,过了十二点,已经是大年夜了。我回头向窗外张望,路灯用千篇一律的橘黄色清洗着马路,一朵烟花在几百米外消逝,细碎的光泽就像漫天飞舞的鱼鳞。

母亲转身走了,继续去和电话里的人争吵。我跳下床,飞快跑进厨房。那一束虚荣的塑料百合花安寝在花瓶里,我的生活此刻正发生风起云涌的变化,可它们丝毫没有受到影响。我仔细打量它们,它们的品种是香水百合,粉色的线条和雀斑开散在花瓣上,毛茸茸的花药从中间伸展出来,一切栩栩如生,假如它们能分泌香气,那和真花也所差无几。不过,它们撩人的姿态并未获得我的怜悯,我抓起蓝花瓶,不假思索地朝着厨房的窗户丢去。我目送它们撞破脆弱的玻璃窗,一头栽倒在外面无穷尽的黑夜里,飞溅的玻璃屑落在我身上,零度以下的冷空气透过窗中央的洞穴直打在我的脸。

就在那天夜里,我发誓将来要成为一个百合学家。我的办公室后面会有上万亩百合花田,集合了各个种类的百合花,百合之间有时交头接耳,有时争锋相对,它们会在那片花田淋漓尽致地消耗自己的一生。我所需要做的工作,就是成天看守、研究它们,并说服人们相信那里是全世界所有百合花的故乡。而我,再也不会见到我的母亲,我要把我的母亲永远隔离在百合花田之外。

我和母亲迎来一段漫长而难熬的时光,就像人们想象的那样,一个缺乏父亲的家庭在经济与精神上都很贫瘠,可我们无法顺势与对方更紧密的粘合在一起。我总是情不自禁地翻开包裹在生活缝隙中的仇恨,我一心以为,如果母亲没有为了那三倍工资,没有咄咄逼人地指示父亲去出车,我们现在的生活也许截然不同。母亲自己似乎也这样认为,所以我们平时绝口不提关于父亲的任何事,一旦涉及父亲,对话必然会镀上一层尴尬,我们都不想破坏表面的和平。

可是有一天,我在家门口的红色地毯上换鞋时,母亲忽然叫住我。那时我刚收到大学的录取通知书,还没去学校报道,为了早日从母亲的生活中独立出来,我在家附近的快餐店打工。母亲叫我时,我满手油腻的气味还没洗干净,但我还是走了过去。

母亲说,“我不知道你爸爸那天运的是化学品。”母亲低着头,一边说话一边叠着手里的锡箔,这些显然是将烧给我父亲的,母亲既是用这种迷信的方法年复一年地赎罪。

“什么?”我故意装作不知道的样子。

“如果不是化学品,如果是棉被、水泥、钢材或者橘子;如果,不是化学品,就不会爆炸了。”母亲没有理会我,自顾自地讲了下去。

我的记忆重溯回父亲死去的那一天,尽管我不曾亲眼见过父亲的死亡,那幅爆炸的景象却在我生命中循环播放。父亲端正地坐在驾驶座上,他一生都是很无趣的人,所以他没有染上一般卡车司机热衷的恶习,他开车时从不抽烟,也不唱歌,永远专注地望着前方的路。那些想提前得到祝福的人已开始放烟花,雾霭如薄膜般蒙住了小年夜的天空。玫红色的烟花在不远的地方搔首弄姿,起初我的父亲不为所动,可是高速公路上的烟花那样美,令他想起了他的女儿。女儿到了过年就吵着要买烟花,而毁灭这种浪漫又无意义的愿望是他妻子的强项。于是,每逢年前的那几个夜晚,他就端着茶等在窗口,一看到别人放烟花就招呼女儿过来看。女儿在窄小的房间里跑来跑去,像一台织梭为他的人生织出稀薄的快乐。

烟花不断从路边升起,将我父亲面前的路涂得五光十色。正当我父亲痴迷之际,一团调皮的火星跌在我父亲开的卡车后边,那些化学品是装在铁皮罐头里的,即便如此,也没能阻挡那团见缝插针的火星。在一声巨响之后,其他罐头受到鼓舞似的爆裂开,火焰迅速拥抱了周围的树与卡车,附近的村庄像突然收到一封盛大舞会的请柬,所有房子瞬间被照得明晃晃一片。就这样,我的父亲在那熊熊烈火中失踪了。

我不知道母亲看到的是什么样的情景,在她失去光泽的眼睛背后,火焰究竟呈现出什么形状。我也不想询问她,交换痛苦对我们都没有好处,何况从父亲死的那天起,我们之间便长出某种说不清、却又绵延不绝的东西。

我站在母亲面前,久久不能言语,就像我父亲生前那样。

母亲说,“去吧。”

在母亲死去的两周后,我接到了大学毕业后的第一份面试通知,面试岗位是行政助理。

我翻出白衬衫与西装长裤,对着镜子演练了一整晚, 尽可能让自己看起来强势可靠。

公司位于一个偏远的创业园区,接待我的是一位三十出头的女人。我按照网上疯传的面试技巧回答了她的问题,但她似乎并不满意。我感到慌张渗透我的静脉,一种自发的高频率音调在我耳边流转。我望着摆在我面前的一次性纸杯,杯子外延印了这家公司的名字,水顺从地躺在杯子里,映出天花板上故意设计得参差不齐的圆形吊灯。

那个女人叫了一声我的名字,我如梦初醒。她问我,“需要想这么久吗,你从前的理想职业是什么?”

“行政。”我没有再提百合学家,可那悲伤的念头一闪而过,同时给我脑神经带来一阵迅速的痉挛。

那个女人皱起了眉,鱼尾纹裂得更为深邃,也许在她心里面试已提前结束,但她还是继续问了下去,“为什么?”

“我对办公软件非常熟悉,也很乐意和别人沟通……”

“好的,”她打断了我,“说说人生中对你影响最深的一个人。”

我想了想,我告诉她,是我的母亲。

她笑了起来,散漫的笑声像在水磨石地板上丢了一把弹珠。我只好讲了我母亲的故事,我刚说出我母亲的名字,她就意识到我母亲是谁,在那段时间,作为平民英雄的表彰也好,作为安全防范教育题材也好,毕竟我的母亲成功吸附了新闻焦点。那女人惊讶的目光使我倍受鼓舞,谎言匣子在这最恰当的时机打开。我编造了母亲对我的教育,假装自己曾生活在由母爱独立支撑的温暖家庭中,重组并夸大了许多细节。我把母亲描绘成一个与生俱来的英雄,往她消失在火焰中的躯体上贴了各种高尚的标签。

我即是如此,面对一个相见不过半小时的陌生人,以母亲为题材为自己虚构了悲伤。那女人听了却很感动,眼眶里泛出不同于她市侩秉性的湿润。临走的时候,她送我到电梯口,把手放在我肩膀上。她说,“有消息我会通知你的。”直到她开口,才发现自己的声音已变得嘶哑。

离开大楼的时候,我忽然想到,在往后的日子里,为了降低面试官对我刻板的评判标准,我势必会反复利用母亲用死亡换来的名声,一遍遍地销售我虚构的悲伤。就在我领悟到这条捷径的时刻,一种从未有过的强烈悲怆翻越层层酷暑,精确无误地击中了我。我蹲在路边,红灯拦住了几辆汽车,一位司机不耐烦地点燃了一支烟。我打量着这条稍显荒凉的马路,想象每天有无数人从这条路上行走,抵达他们所期待的某个地方,即便夹带或多或少的厌倦,人们还是循规蹈矩地在日常生活的流水线上运行,我的母亲却像偏离轨道的行星一般,再也无法回到她的生活里。

我沿着这条路一直走,几乎是突发奇想地,我跳上了开往发生过煤气爆炸的小区的直达公交车。火灾的阴霾还没有散尽,我们那栋房子依旧被封锁着,不过周围的居民们似乎已经习惯了这种烙有创伤的新生活。六月已近尾声,人们踏着彩色塑料拖鞋走在小区里,瘸腿的狗在草丛里打滚,紫薇花纷纷落在它绒毛上。

那烧毁的房间在七楼,窗户紧闭,母亲就在那里度过深居简出的晚年。上一次见到母亲还是春节,母亲的头发早已褪尽了颜色,白茫茫的一片像野地里的棉花。母亲告诉我,她零零碎碎地死了几位朋友,她自己也时常头晕,很怕像别人一样得脑溢血死去。我坐在母亲对面,桌上小馄饨的热气把我眼镜镜片弄得模模糊糊,我望着母亲渐渐融化在雾气中的模样,忽然觉得她很可怜。然而,我也深深明白,这种客观的同情出落在一个女儿身上未免显得过于冷淡。

正当我不知所措的时候,有人叫出了我的名字。那人消瘦的身体藏在墨绿色的连衣裙下,裙子并不收腰,就像一件宽松的道袍。她急切地靠近我,我渐渐看清她眉目的轮廓,连她眼睛下方饼干屑似的老年斑也映入我眼中。她责怪似的对我说,“好几年没看见你了,怎么一读大学就像消失了一样。”

我始终没有想起她是谁,多半是某个旧日的邻居。每个小区都有很多这样的人,你以为你们没什么交集,可她却对你的底细了如指掌。没等我反应过来,她就抓起我的手说,“我前两天去你们楼里,捡到点你妈妈的东西,正好拿给你。”

她一路走,一路喋喋不休,讲述自己如何偷偷溜进那栋被封锁的多层建筑,语速快得容不下标点符号。到了她家楼下,她让我挑个石板凳稍坐一会儿,自己则兴冲冲地上了楼。

我等待着,我发现自己的生命中大部分时光都耗费在等待上,等待晦暗的记忆被超度,等待自己成长为一只顺风的风筝,但事后回想,才明白自己只是想以浪费时间的方法去熬过一切苦难。所幸那个女人很快就下来了,她扬了扬眉毛,问我,“怎么样,想起阿姨是谁了吗?”

我摇了摇头,她很失望的样子,说,“阿姨和你妈妈认识好多年了,以前还来你家借过酱油呢。”

她把一个牛皮信封递给我,我伸手接过,正打算离开,她忽然很严肃地对我说,“有件事情我觉得很怪,你知道的,爆炸那天你妈妈本来已经在楼外了,不知道为什么还要进去。”

“我也不知道,大概是想叫别人一起出来。”我如实回答,话说出口时,却感到自己的回答太边缘化。

她的双手插在胸前,我们在光天化日下的沉默中相对而立,她想了一会儿,接着说到,“不是的,你没有看见她冲进去时的表情。有一段时间,她大喊大叫要消防员去救人,但没过多久,她中邪似的冷静下来,什么也不说了。她神情恍惚,似乎看到了什么奇异的景象,我是说,她看见了某种我们看不到的东西,她满脸都是眼泪。你妈妈一直那么强硬,这么多年,我从来没看她哭过……然后,她拼命推开人群,一下子冲进了火里。”

她的声音越来越轻,最后,她说,“我觉得,她是故意想死的。”

我不记得自己怎样辞别那个女人,好像是熏风把我们吹开了,新的时节马上要驻扎进这座城市,而那些旧时光会随跌落的晚杏一并入土。我走过一盏盏昏黄的路灯,夜风中有一双轻柔的手揉抚着我的脸。

我拆开那个女人给的信封,枕着微亮的路灯与黄昏深处多愁善感的光,母亲的一张旧照片落入我的视线。那是一张特别旧的照片,大约是在八十年代初拍摄的,至少在我出生以前。母亲坐在一条小船上,当时她头发还很长,泛着漆黑的光泽像一场盛况空前的夜。那件烫印着百合花的衬衫在她身上翩翩起舞,再往下是流行一时的千鸟格花纹裤子。令我无法接受的是,照片中的母亲竟然那样年轻,她浅浅地笑着,对接踵而来的人生浑然不知。

照片背面,写着一行隽秀的钢笔字:摄于长风公园游船。时隔多年,墨水不断往照片里渗透,俨然已经成了照片的一部分。

难以言明的伤感达到了巅峰,我这才意识到,母亲为我们辜负了多少美好的时光,而我总是想从互相折磨中找到自己的心理平衡点,对母亲来说又是多么不公平。我所厌恶的一切,比如母亲永远走不出的蝇营狗苟的怪圈,那无非是她悲惨命运的一种折射罢了。

“她是故意想死的。”邻居的话如不断回旋的插曲,把我带回爆炸发生的那一天。

我的母亲望着大火,她觉得那火焰非常熟悉,仿佛从前在哪里见过,可逝去的时间把她的记忆剥得所剩无几,她只感觉有一群蚂蚁在脑子里爬行。蓦地,她恍然大悟过来,她在张牙舞爪的火焰中看见了死去多年的丈夫。天空刹那间被深不见底的黑暗笼罩,却让火势显得更为壮观,四周的烟花接二连三地绽放,像是有人轻轻地鼓掌。丈夫在大火中朝她挥手,他举手投足前依然要迟疑一阵,和他从前一模一样。不知不觉,母亲的眼泪滴落下来,沾湿了她的衣服,蔓延到她穿了十年的布裤子上,最后渗透她的脚。在那个时刻,她终于确信了自己的命运,便一意孤行地奔向了火里。

越过火焰,母亲惊讶地发现自己重新变回了年轻的摸样,长发被风吹成黑色的伞。她站在一片百合花田里,层出不穷的颜色与香气,使她觉得世界就像一个万花筒。她抬起头,在那浮云的上方,仿佛站着一位隐形的圣母,不断地将日光泼到花田中,她想尽量洒得均匀,可还是有零星的日光倾泻在地上。

母亲穿行在这斑驳之间,她欣喜若狂,她觉得自己就像一个百合学家。

(责编:郑小琼)