暴力电子游戏对中学生攻击性的影响

2016-11-23秦皇岛市职业技术学校杨淑敬

秦皇岛市职业技术学校 杨淑敬

暴力电子游戏对中学生攻击性的影响

秦皇岛市职业技术学校 杨淑敬

暴力电子游戏对中学生攻击性的影响非常大。选择60名中学生分别参与暴力电子游戏和非暴力电子游戏,探究暴力电子游戏对中学生攻击性的影响,以及在性别上和不同人格类型的影响存在的争议。以《Buss和Perry攻击问卷中文版》测量参与电子游戏后的攻击性,用《大五人格量表简化版》为人格标准。结果表明:1.主动参与暴力电子游戏会使中学生的攻击性增加;2.暴力电子游戏对中学生的攻击性的影响在性别上差异不显著;3.暴力电子游戏对不同人格类型的中学生的攻击行为影响不同,在大五人格中与神经质正相关显著,与宜人性负相关。

暴力电子游戏中学生攻击性性别人格

一、引言

自从20世纪60年代末电子游戏产生以来,不足半个世纪电子游戏便已经发展成为人们最普遍的休闲娱乐方式之一。随着电子游戏蓬勃发展的风潮,社会公众和心理学家也开始更加关注电子游戏对青少年的影响。当前流行的电子游戏中相当部分都带有暴力成分,且相当多的青少年表现出对暴力电子游戏的偏好,所以暴力游戏对青少年的消极影响更是关注的重中之重。

据中国互联网络信息中心的调查中显示,目前有17%的中小学生玩网络游戏,其总体规模已达3682万人。中小学生玩游戏的平均时长为每周3.3小时,其中所有玩网络游戏的中小学生中有5.5%的人每周玩游戏超过十个小时。美国一项全国性的有关青少年人群的调查中显示,97%的十二岁至十七岁青少年人玩主机游戏、电脑游戏、手机游戏、网页游戏等电子游戏中的一种或一种以上。无论是在国外还是在国内,电子游戏都普遍地受到了人们的欢迎,而且游戏玩家主要是青少年。

随着电子游戏产业蓬勃发展,各大游戏厂商为了进一步拓展市场,提高游戏吸引力,游戏内容中被不断地充填暴力内容。调查研究显示,有暴力内容的游戏接近游戏总量的百分之九十,其中有半数含有极端的暴力内容。

美国最高法院对著名的“布朗诉娱乐商业协会案”做出最终裁决:电子游戏为传媒形式之一,受到美国宪法的保护,目前证据和理论还不能证明攻击行为增加的主要原因是暴力电子游戏。随后美国心理学家进行了大量的实验研究,然而由于社会心理实验难以控制,得到的研究结果也相差甚远,有时甚至互相矛盾。

对电子游戏和攻击性关系的研究总体上还处于起步阶段,而且主要研究对象为大学生。本次研究针对中学生研究暴力电子游戏对其攻击性的影响是有着重要的理论和实践意义的。

二、研究综述

1.暴力电子游戏。

(1)暴力电子游戏的概念。

电子游戏又称电玩游戏,是指所有依托于电子设备平台而运行的交互游戏。完善的电子游戏在20世纪末出现,改变了人类进行游戏的行为方式和对游戏一词的定义,属于一种随科技发展而诞生的文化活动。早期电子游戏缺乏叙事性、情感性和充分的交互性,只能算一种单纯的娱乐方式。随着计算机硬件的发展和游戏软件的开发,电子游戏现在具有了强大的叙事能力和交互性、负载着丰富的情感。暴力电子游戏就是指含有暴力内容的电子游戏,即在电子游戏中描述玩家所操控的个体试图伤害或杀死其他个体的电子游戏。

(2)暴力电子游戏的研究概述。

20世纪80年代心理学家在研究人类攻击性时开始使用电子游戏作为刺激材料,这些研究结果在增强了人们对电子游戏认识的同时,也促进了人类攻击性理论的发展。早期研究主要采用传统的调查法,近年来实验研究大量涌现,采用更加先进的生物学、神经科学领域的研究手段和工具。早年研究结果支持电子游戏会对游戏者产生消极的影响,但近年来一些采用新方法和新工具的研究得出的结论是电子游戏会对人产生积极影响。

①暴力电子游戏的消极影响。

美国爱荷华大学的A nderson教授与合作者将暴力游戏的影响与一般攻击模型的理论结合起来,使二者相互印证,证明了暴力电子游戏对攻击认知、攻击情绪和攻击行为具有促进作用。根据诸多后续实验的结果,综合大量的有关电子游戏长期影响的调查,得出一个基本一致的结论,即高攻击性与长期接触暴力游戏密切相关。后来的研究者进一步分析了暴力电子游戏内容的具体效果。例如,有关游戏内血腥场面出血量的研究指出,出血量增加导致游戏者攻击性更高。张学民、李茂、宋艳、李永娜、魏柳青在实验中考察暴力电子游戏中的血腥成分与射杀动作成分对参与者和观看者攻击性的影响进行研究,结果表明参与者比观看者表现出更强的攻击性。观看暴力在增加攻击行为的同时还可能会增加暴力的脱敏,导致对暴力麻木,从而降低暴力发生时帮助受害者的可能性。游戏者的合作行为、亲社会动机也会被电子游戏中的暴力内容会削弱,甚至增加社会交往中的剥削行为。长期接触暴力电子游戏还使游戏者冷漠和疏离,从而减少帮助陷入困境中的他人的倾向。不论长期还是短期的接触暴力电子游戏都会使玩家的内隐攻击性提高,国内国外对暴力电子游戏接触者的内隐攻击性研究的结论基本一致,这也符合一般攻击模型的预测。至今为止很多研究者都对实证研究进行过分析研究,得到的结果都是显著关联。个别跨国研究也认为暴力电子游戏对攻击性的促进是确凿的,而且还存在如降低同情心和亲社会倾向等其他的消极影响。

②暴力电子游戏的积极影响。

根据一般学习模型的预测,即使是暴力电子游戏在条件适当的情况下下也可以产生积极影响的具体性质和强度决定于下列五个维度。G entile等对电子游戏的影响方式进行分析,得出结论电子游戏可以产生积极的影响,影响的具体性质和强度取决于五个维度。包括游戏时间、强度、内容、情境、空间结构,大多数电子游戏都模拟了虚拟三维空间,游戏者需分析二维屏幕中的各种视觉线索来构建三维空间,并追踪其中的目标,在游戏的过程中空间知觉能力和注意分配技能都能得到提升。

2.攻击性。

(1)攻击性的概念。

对于攻击性的定义至今仍存在争论。如D ollard等人认为攻击性是指个体蓄意对个体实施伤害的行为。而Baron和Richard认为,攻击性的定义在要强调个体伤害意图的同时突出被害者的逃避动机,也就是说受害者不想接受这种伤害。Buss等人就认为攻击性是易怒、冲动、敌对、愤怒攻击等因素的综合结果。总的来说,对攻击性的定义主要涉及三个方面:个体外在的攻击性行为表现、个体的情绪特点及个体的认知特点(如敌对归因等)。

(2)攻击性的研究概述。

心理学家们分别从生理、社会、心理等方面对于人类的攻击性产生的原因提出了自己的理论和模型,较有影响力的理论模型主要包括:

①弗洛伊德为代表的本能论。根据本能论的解释,人类受生的本能和死的本能这两大本能的支配,攻击一种对内的自我毁灭倾向,也就是死的本能的释放和表达。该理论的局限在于,此理论主要针对的是临床上的心理异常者。

②班杜拉为代表的社会学习理论。该理论认为攻击行为是通过观察习得的,强调榜样的作用。社会学习论具有重要的实践意义,为有关实验研究提供了理论基础,同时也是本实验的理论依据。

③社会认知理论认为,攻击者对于外界信息的错误理解导致攻击行为,攻击性产生的基础是个体所面对的社会情境的认知过程。

④A nderson等人基于社会学习和社会认知理论,提出攻击性的一般模式(The G eneralA ffectiveA ggressionM odel G A M)。G A M更为关注情境中的人的行为,认为人的行为包括人和情境两个因素。人的因素分为人格特征和生理素质。而情境因素包括攻击性线索、挫折、挑衅、不适、酒精、药物以及诱因等。这两个因素结合个体当时的内部状态,进入评价和决策过程,最终决定个体是否产生攻击性行为。攻击性的一般模式比以前的理论或模型更为全面。

目前关于攻击行为的影响因素的研究,不论国内外都是在研究性别、年龄和攻击性的一般模式中人和情境因素这几个方面。

3.暴力电子游戏与攻击性关系的研究。

目前,研究短暂接触暴力电子游戏与攻击性的关系主要是通过实验来验证。实验的方式主要有两种:一种是对游戏者在玩暴力电子游戏过程中的行为进行观察、编码和测量。而另一种方法则是通过游戏之后的其他任务或范式对攻击性进行测量。长期接触暴力电子游戏与其攻击性的关系通常采用相关研究。用相关研究方法也有两种,分别是自陈量表和他人评估。

三、研究目的与假设

1.研究目的。

(1)验证暴力电子游戏中引起增强攻击性。

(2)针对暴力电子游戏对攻击性的影响在性别差异上存在的争议,探究是否存在性别上的差异,差异如何表现。

(3)针对暴力电子游戏对不同人格类型的中学生的攻击行为影响不同的争议,探究是否存在人格上的差异,差异如何表现。

2.研究意义。

我国在暴力电子游戏攻击行为影响的研究还处在起步阶段,主要以调查相关研究为主,实验研究也多是针对大学生。本次研究的实验设计和结果可为以后的研究提供参考,同时也可以验证相关理论,为有关模型提供实证。目前,电子游戏的火爆和有关暴力电子游戏的负面新闻日益增多,不禁让家长、教师担心孩子、学生走上歧途。同时他们又苦于搞不清二者的关系,无法作为,暴力电子游戏对中学生攻击性的影响,值得我们去探索。

3.研究假设。

(1)主动参与暴力电子游戏的中学生会增加其攻击性。

(2)暴力电子游戏对中学生的攻击性影响在性别上差异显著。

(3)暴力电子游戏对不同人格类型的中学生的攻击性影响不同。

四、研究方法

1.被试。

从河北秦皇岛市新世纪高级中高一年级随机抽取两个班共60名学生,被试均有一定的电脑使用经验。被试随机被分到各实验组。其中暴力电子游戏组,共30人,其中男生12人、女生18人;非暴力电子游戏组,共30人,其中男生16人、女生14人。

2.测量问卷。

(1)Buss和Perry攻击问卷中文版。国外研究报告Buss-Perry攻击问卷(Buss-Perry A ggression Q uestionnaire,简称BPA Q)信效度良好,全卷克伦巴赫α系数为0.94,各个因子的克伦巴赫α系数分别为:身体攻击0.85,语言攻击0.72,愤怒0.83,敌意0.77。9周后的重测信度为0.80。Buss-Perry攻击问卷目前是评测攻击性的最权威的测评工具之一。Buss和Perry攻击问卷中文版(Chinese versionofBuss&Perryaggression questionnaire,A Q-CV)的总分及身体攻击性、言语攻击性、愤怒、敌意和指向自我的攻击性5个分量表得分的内部一致性克伦巴赫alpha位于0.60~0.89之间,重测信度组内相关系数在0.57~0.81之间。曾经有过主动自杀意念组与无自杀意念组相比被试的量表总分和5个分量表得分均明显高(均P<0.001)。结论A Q-CV应用的信效度良好。

(2)大五人格量表简化版(N EO-FFI)。Costa和M cCrae的N EO-PI是应用较广泛的人格测量工具之一。N EO-FFI被证实与完整版的信度一致,并且与其他的人格测量工具有较好的聚合效度,因此,N EO FFI被广泛应用于学术及临床研究中。N EO-FFI的α信度系数神经质为0.77,外向性为0.78,开放性为0.63,宜人性为0.72,谨慎性为0.74。

3.实验材料。

(1)暴力电子游戏。

游戏的选择遵循以下标准:游戏人物为人类、画面逼真、难度适中、暴力为主要特征。根据以上标准,通过试玩比较排除含色情和恐怖元素的游戏,选择《求生之路2》将其用作暴力游戏的实验材料。

(2)非暴力电子游戏。

在非暴力游戏的选择中,严格地排除含有暴力成分的游戏。《我的世界》作为一款像素风格的休闲游戏,以建筑探索为主,其中创造模式中完全不含暴力元素,将其作为非暴力游戏的实验材料。

4.实验设计。

60名学生根据比例分配相当原则,随机选取男生和女生进入暴力电子游戏组和非暴力电子游戏组,每个实验组30名被试。正式实验开始前,首先让被试填写大五人格量表简化版。填写完毕后,进入游戏环节。让被试阅读大屏幕上的游戏说明,待主试确定被试熟悉游戏规则后,让被试独立玩游戏15分钟。规定游戏时间结束后,填写攻击性量表。

5.数据分析与统计处理。

采用SPSS 19.0版软件进行数据的统计和分析工作。使用方法初步决定包括:描述性统计、单因素方差分析、相关分析。

五、实验结果

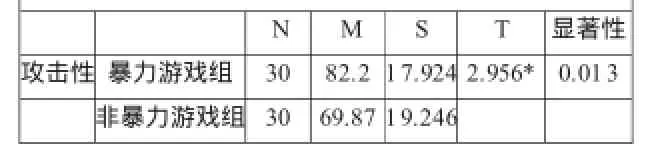

表1.攻击性在不同分组上的方差分析

从表1可知,从独立样本T检验结果中看出,游戏后暴力游戏组和非暴力游戏组在攻击性上差异显著(t=2.956,P<0.05)。

表2.攻击性分量表在不同分组上的方差分析

从表2可知,游戏后暴力游戏组和非暴力游戏组在言语攻击上差异显著(t= 2.152,P<0.05),在愤怒上差异显著(t= 2.539,P<0.05),在敌意上差异显著(t= 2.523,P<0.05),在愤怒上差异也显著(t=2.081,P<0.05)。

表3.暴力游戏组攻击性在性别上的方差分析

从表3可知,暴力游戏组内攻击性在性别上差异不显著。

表4.暴力游戏组内攻击性和人格的相关关系

由表4可知,攻击性和大五人格中的神经质显著相关(p<0.01),而且是显著正相关。攻击性和宜人性也相关显著(p<0.1),而且是显著负相关。

六、讨论

1.结果分析。

早期的研究结果可能是测量工具不完善造成的,最近的研究结果支持攻击性不存在性别差异。但是攻击方式却不相同,男性偏向身体攻击,女性偏向内隐的关系攻击。本研究也表明虽然攻击性上男性看似高于女性,但是并不显著。以往,人们常常忽略不易发现的女性之间和女性的攻击性行为,然而男女之间并没有显著的差别。教师在教学中、家长在日常生活中,也要积极地关注女孩的攻击行为。

然而只有关于暴力游戏的研究测量了个体差异,而这一变量可能对于暴力游戏的效应具有调节作用。有研究表明,背景与敌意特质之间的交互作用很重要,对于已经具有高风险攻击行为的人接触游戏的负面效应可能更严重。在本研究里,也表明暴力电子游戏的负效应在人格特质上有显著的差异。希望以后的研究能够做更为全面的实验。在实践中,关注神经质得分较高的青少年可以很好地防范攻击性行为的发生。这部分人也要尽量控制,少接触暴力电子游戏。

2.不足之处。

(1)由于本次研究客观因素的局限,实验人数过少,研究范围局限在河北秦皇岛新世纪高级中学的高一新生,普遍性和应用性较差。

(2)在实验过程中,整个实验环境在学校微机房进行,有额外变量的干扰。有些被试没有认真的做问卷和实验,在剔除了大量的无效数据后仍无法保证没有出现偏差。

(3)本研究采取的研究工具在信效度上不存在问题,但是在实验过程中有些描述超过了一般高中生的理解能力。

七、结论

本次研究暴力电子游戏对中学生攻击行为的影响,通过各种分析验证得出结论:

1.主动参与暴力电子游戏会使中学生的攻击性增加。

2.暴力电子游戏对中学生的攻击性的影响在性别上差异不显著。

3.暴力电子游戏对不同人格类型的中学生的攻击行为影响不同,在大五人格中与神经质正相关显著,与宜人性负相关。

实验结果和分析报告出来之后,本实验组对参与实验的学生进行了结果汇报与沟通,让参与者通过亲身实践切实看到该行为的不良后果,对学生进行了团体心理辅导。近年来,随着个人电脑的更新换代,图像逼真的暴力游戏日益普及,可在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的V R(V irtual Reality,即虚拟现实)技术日渐成熟,暴力电子游戏将会变得更加暴力和真实。我国网络普及工程取得巨大成效,加上版权保护意识薄弱,使得暴力电子游戏可以无限制从网络上下载。根据社会学习理论,接触暴力电子游戏可以引发玩家模仿暴力行为,从而增加内部唤起、强化已经存的攻击习惯,最终,增加了攻击性。根据攻击认知神经联结模型,接触暴力游戏可以建立或激活攻击思维、知觉、记忆与信念的联结。本研究支持参与暴力电子游戏会提高中学生的攻击性。如果可能,青少年还是尽量少接触暴力电子游戏,适度游戏健脑,过度游戏有害身心。

[1]郑宏明、孙延军.暴力电子游戏对攻击行为及相关变量的影响[J].心理科学进展.2006.02:266-272

[2]闫佳畅.中国互联网络发展对社会发展的影响——历年《中国互联网络发展状况统计报告》研究[D].浙江大学.2010

[3]李威.暴力电子游戏对大学生攻击性影响[D].河南大学.2012

[4]王熠姝.暴力电子游戏对大学生攻击性和情绪的影响[D].华中师范大学. 2014

[5]滕召军、刘衍玲、郭成.暴力电子游戏对攻击行为的影响及其争论[J].心理发展与教育.2015.04:494-502

本文作者系北京师范大学教育学硕士