防止海岸环境污染:以海洋法公约、民事责任公约体系和救助公约为视角①

2016-11-22弗朗西斯兰萨卡拉

弗朗西斯·兰萨卡拉

(江铃航海公司,新加坡市 079903)

防止海岸环境污染:以海洋法公约、民事责任公约体系和救助公约为视角①

弗朗西斯·兰萨卡拉

(江铃航海公司,新加坡市 079903)

从海洋法公约、民事责任公约和救助公约三个角度切入,阐述了海洋环境保护及存在的问题。结论是:在海洋环境保护问题上,海洋法公约的作用堪比宪法,民事责任公约和救助公约的相关规定可以提供解决问题的依据。但上述公约提供的举措既非完美亦不充分,仍需要做进一步的研究以便找到综合的解决方案。

海洋环境;海洋法公约;民事责任公约;救助公约

一、海洋法公约与海洋环境保护

(一)海洋宪法的必要性

日益增多的海运活动带来了人们对环境安全受油污威胁的担忧。近期发生的多起油污事故说明这种担忧是显而易见的② 1989年“埃克森·瓦迪兹”轮(Exxon Valdez)在美国泄漏了107 000吨原油;2007年“河北精神”轮(Hebei Spirit)在韩国泄漏了约11 000吨原油。。为了应对这些威胁,联合国和国际海事组织等国际组织,制定了一系列国际公约,探讨油污威胁问题并规范预防油污的措施。这些公约提供的防范措施具有普遍适用性,并非针对沿海海洋环境安全而设计。但是,为了保护沿海国的环境,制定有针对性的法律措施是必要的。

(二)海洋法公约及安全

污染威胁并影响着环境安全,船源污染则尤其影响环境和海洋生物。保护海洋环境的国际法主要是国际公约,例如,《联合国海洋法公约》,也称为UNCLOS 1982。相较之下,国内法的作用则主要体现在实施和解释国际法方面。根据《联合国海洋法公约》第19条,外籍船只通过沿岸国领海被认为是无害的,除非其损害了沿海国的和平、安全和良好秩序。依据该公约,有些行为可能属于损害和平、安全和良好秩序的行为。例如,任何故意和严重违反该公约规定导致的污染行为,任何旨在干扰沿海国通讯系统或其他设施(如海滩度假使用的设施)或装置的行为以及与通过没有直接关系的任何其他活动。公约并没有直接给出无害通过的定义① 1930年海牙会议上通过的文本表述为:如果船只利用沿岸国的领海是为从事任何损害其安全的行为之目的,该通过不是无害的。,但在公约的具体条文中列明了构成和平、安全和良好秩序的情形。为了让自己的主张得到支持,沿海国还需要更多的法律依据来证明某一船舶具有污染危险进而有可能损害其环境安全,这就需要依据公约行事。如果不能正确地解释公约和法律,沿海国将面临例如对错误扣船进行赔偿的不利后果。而另一方面,如果不能合理证明自己的主张,作为《联合国海洋法公约》的签字国,沿海国将不得不在环境安全方面做出相应妥协,忍受无害通过可能带来的污染威胁。

(三)“严重”油污的定义

任何故意的、严重的污染行为都会对安全构成威胁。证明存在故意的、严重的污染,首先要确立严重污染的构成要件。严重污染所带来的威胁在沿海国的不同特定区域程度各异。因此,什么是“严重”需要结合具体的情况进行解释。在例如澳大利亚的大堡礁这样的文化遗产地(heritage site)或保护区,即使发生小规模的油污也会带来严重的后果;而同样规模的污染如果发生在通向海洋的沿海水域则可能并不严重。“埃克森·瓦迪兹”轮(Exxon Valdez)油污事件虽然发生在美国的太平洋海域,也已经构成了严重的污染。“河北精神”轮(Hebei Spirit)在2007年发生的油污事件同样被认为是严重的,即使它泄漏的油量不足前者的十分之一。因此,在此类情况下由各国来解释什么是严重污染可能更为恰当。虽然各国的解释是否会背离公约仍是一个需要考虑的问题,但可以确定的是,不论污染是否威胁到沿海国的环境安全,各国的解释都应当符合公约的规定,因为绝大部分海运国家都是《联合国海洋法公约》的签字国。

(四)国际公约的实施

如果沿海国发现没有理由拒绝无害通过,则其可以依赖的下一个选择是公约的实施,具体指在无害通过过程中需要遵守的、符合国际公认标准的实施措施或法规。国际公约的实施受信息采集的影响而具有局限性,除非有正当理由,否则登临检查的实施方式将扰乱海上的无害通过进而违反《联合国海洋法公约》。然而,在实施登临检查之前,通常很难或几乎不可能搜集到正当理由,允许基于“合理怀疑”② 基于合理怀疑的检查会给沿海国提供自由干预的权利,但存有争议。而登临检查的情况除外。公约的规定不太可能会允许沿海国对无害通过进行干预,对公约的解释应该是:除公约另有规定外,沿海国不得妨碍外籍船舶无害通过其领海。特别是当沿海国在适用公约或任何根据公约通过的法律、条例时,不得对外籍船舶强加在实际效果上具有否定或损害无害通过权或存在歧视做法的要求③ 参见《联合国海洋法公约》第24条沿海国的义务。。

(五)交通管制措施及其对预防油污的贡献

有组织的交通系统有助于减少事故,进而降低污染的风险。公约第39条除规定油污的预防措施之外,还规定船舶应遵循《国际海上避碰规则》(简称《避碰规则》)。虽然公约没有明确提及《避碰规则》,由国际海事组织(IMO)通过的分道通航制作为受到广泛认可的国际标准,仍然可以为沿海国所使用。但问题是,这些海上航道可能跨越多个国家的领海,引入对分道通航的控制措施需要依靠多国间的协商才能实现。海洋法国际法庭是处理海洋事务法律问题的法定争议解决机构,某些区域机制例如澳大利亚、印度尼西亚和其他太平洋国家之间的海运协定,以及东盟宪章第八章④ 参见澳大利亚、新西兰和印度尼西亚之间的《国际海运协定》的规定;另见《东盟宪章》第八章争议解决之规定。,都可以作为协商预防污染的交通管制措施以及解决争议之用。

(六)通过《联合国海洋法公约》能否实现防止油污?

利用《联合国海洋法公约》的现有框架解决防止油污的问题尚无法取得另人满意的成效,有两个主要问题仍需解决:一是允许无害通过的条件是什么,或者不准许无害通过的条件是什么;二是沿海国解决有关环境安全问题的预防措施以及权利是什么。《联合国海洋法公约》及其他公约均未对上述两个问题提供全面的解决方案,各国国内法下的救济措施也十分有限。一个明显的事实是《联合国海洋法公约》第19(2)(h)条关于“严重污染”的定义会因不同国家而异,且与诸多因素有关,有必要对此进行进一步的研究。

二、油污损害赔偿民事责任公约体系与海洋环境保护

(一)油污损害赔偿民事责任体系

船舶造成的油污损害可以根据多个民事责任公约进行赔偿,当涉及责任问题时,可接受的损害赔偿方式是使被损害的环境和受影响的主体恢复到油污发生之前的状态或者基线水平。但在目前关于船源污染的民事责任赔偿制度下实现这一赔偿方式并非总是可行,原因在于对受损环境的恢复程度以及损失赔偿存在诸多限制。绝大部分具有海洋疆域的亚太国家都是《国际油污损害民事责任公约》(简称《民事责任公约》)的签字国,其中的多数都需要借助国际公约所确立的赔偿制度解决油污赔偿问题。

(二)法律文件及其发展

调整油污损害赔偿的法律制度既有国际性的、区域间的也有国内法,基于航运的国际属性,当发生针对船源污染的索赔时,除少数情况外大部分争议需要依据国际公约解决。

1992年《民事责任公约》(简称1992 CLC)以及1992年《设立国际油污损害赔偿基金公约》(简称1992 Fund)自1996年生效以来,已经被超过90%的海洋国家所批准① 1992 CLC的缔约国有123个国家,占世界海运总吨位的96.7%。1992 Fund的缔约国为105个,占世界海运总吨位的94.5%。2001年《燃油污染民事责任公约》的缔约国为58个,占世界海运总吨位的88.6%。。其后通过的一系列新的修订和议定书进一步发展了这一制度。根据1992 CLC,船舶所有人须提供充足的财务担保,担保的金额根据船舶的总吨确定。例如,超过140 000总吨的船舶需要提供的担保至少约为9 000万特别提款权(SDR)② 该公约适用于所有载运油类货物的海运船舶,但仅要求载运超过2 000吨油类货物的船舶投保油污损害保险。1992年议定书所确认的赔偿限额曾在2000年被修订并进一步提高。国际货币基金组织确定的特别提款权的换算比率为:1特别提款权=15.1金法郎;1特别提款权=1.27美元。。如不能在1992 CLC之下获得充分赔偿或任何赔偿,则可以向1992 Fund提起索赔。基金的摊款人是在缔约国内通过海运接收石油的主体,基金有义务向来自缔约国的索赔主体支付赔偿③ 1992 Fund第4(4)条规定的限额为“2.03亿特别提款权或3.007 4亿特别提款权”;2003年议定书确定的补充基金限额为7.5亿特别提款权。。在满足国际油污赔偿(IOPC)基金④ IOPC导则的赔偿条件,请参见下文的案例评析。所设定的条件的前提下,相关索赔包括1992 CLC项下的索赔获得的赔偿数额可从2.03亿特别提款权到最高3.007 4亿特别提款权。符合2003年补充基金条件的主体的索赔限额提高至7.5亿特别提款权⑤ 只有来自2003年《补充基金公约》的缔约国的索赔主体才符合条件,限于欧盟和日本。。

(三)污染损害的解释

如何正确地解释公约的条款对于赔偿请求能否得到满足具有至关重要的作用。根据普通法的基本原则,能够得到支持的仅限于合理的恢复措施费用,那些过于遥远的损失则无法得到赔偿① 自1961年起,判例法确立了关于遥远损失的一般的规则,即被告仅对其能合理预见的给原告造成的损失类型承担赔偿责任。参见Wagon Mount No.1[1961]AC.388(PC)案。。在1992 CLC之下,环境损害的赔偿范围以恢复受污染的环境所采取的合理措施费用为限,且不包括经济损失② 1992 CLC第1条第6(a)段规定,由于船舶泄漏或排放油类,而在船舶之外因污染而造成的损失和损害,不论这种泄漏或排放发生于何处,但是,对环境损失的赔偿,除这种损害所造成的盈利损失外,应限于已实际采取或行将采取的合理复原措施的费用。。那些不能从民事责任公约体系下获得充分赔偿或任何赔偿的索赔请求,在满足规定的条件的情况下③ 1992 Fund第4条第1段规定:“(a)1992 CLC之下没有责任;(b)船东在1992 CLC之下对损失有责任,但其经济状况不足以满足其全部义务……”。可以从基金公约④ 1992 Fund和2003年《补充基金公约》。中获得一定限额内的救济。赔偿的类型和数额将根据“合理性”原则和“非遥远性”原则确定,能够得到赔偿的损失包括渔业、旅游业所遭受的灭失或损害,以及海产养殖⑤ 海产养殖是水产养殖的一个分支,主要是在公开海域饲养海洋生物供人类食用以及其他产品之用。、牡蛎养殖、贝类海产品打捞、渔船、鱼以及贝类加工者所遭受的财产损失。

解释1992 CLC和1992 Fund之下的污染损害可知,公约所认可的污染损害限于恢复受损环境的费用,以及直接受污染影响的渔业和旅游业的损失,并以责任限制基金的数额为限,但未考虑对海洋生态环境的损害。

(四)1992 CLC之下影响油污索赔的其他问题

在1992 CLC之下,船舶所有人有权限制责任,如果一方意图打破船舶所有人的责任限制则需要承担举证责任证明污染损害是由船舶所有人本人有意引起或明知可能造成这种损害而轻率地作为或者不作为所引起⑥ 1992 CLC第5条第2段规定,如经证明油污损害是由于船舶所有人本人有意造成或是明知可能造成这种损害而轻率地作为或不作为所引起,船舶所有人便无权按照本公约限制其责任。英国政府批准了这一公约并将公约的规定转化成了国内法,见MSA1995,S157(3)。。大多数航运事故是由于船舶所有人的雇员的过错造成的,但高级管理人员的失误也可能促成事故的发生。安全管理体系,例如ISM,可以作为船舶所有人管理不善的证据。在这些公约之下有权限制责任的主体只是船舶的登记所有人⑦ 1992 CLC第1条第(2)段规定,“人”是指任何个人或合伙或任何公立或私营机构,不论是否为公司法人,包括国家或其任何下属单位。第(3)段规定,“所有人”是指登记为船舶所有人的人。如果没有登记,则是指拥有该船的人。但如船舶为国家所有并由在该国登记为船舶经营人的公司所经营,该公司为“所有人”。,不包括船舶的光船承租人和船舶管理人。这些被排除在公约范围之外的主体如果对污染损害承担责任则可以援引限额相对较低的吨位限制(1976年《海事赔偿责任限制公约》,简称1976 LLMC⑧ 1976 LLMC第3(b)条规定,非限制性债权包括《民事责任公约》规定的油污损害。)。船舶所有人如能证明事故完全系第三人的故意行为所致⑨ 在“威望号”(Prestige)的案子中,美国船级社(ABS)选择以第三人的故意行为进行抗辩,但法院尚未作出最终的判决(参见IOPC 2008年年度报告第102页)。,亦可以免责。1992 CLC并未明确第三人的范围⑩ 1992 CLC第3(2)(b)条提及了第三人的行为,但未就第三人的范围作出定义。,这有助于船舶所有人以第三人的故意行为进行抗辩。

在目前已知的所有根据IOPC获得赔偿的重大油污事件中,包括“威望号”溢油事故,船舶所有人均获得了限制赔偿责任的权利。公约在识别船舶所有人的问题上采用了限制性的定义方式,这种定义方式可能会影响索赔请求得到认可,进而也成为可供船舶所有人选择的抗辩方式。

(五)案例回顾

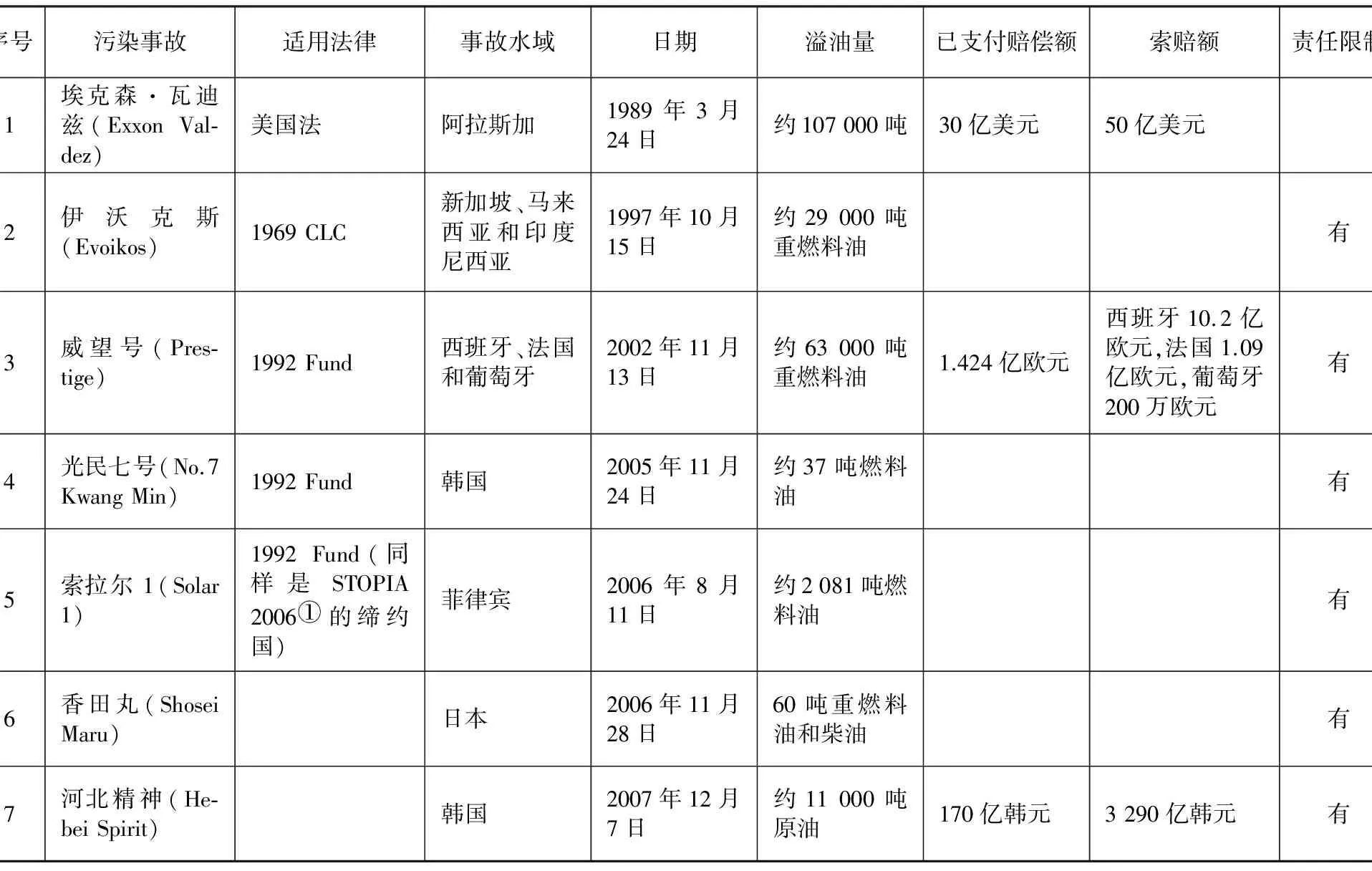

随着有关油污损害赔偿的国际公约的发展,不断出现向船舶所有人和基金提出的油污索赔,适用美国法的情形除外。鉴于海事请求的审理程序极为冗长,大多数案件中仍有未决的索赔请求,具体情况如表1所示。

表1 油污索赔请求赔偿对照表

在所有依据1992 CLC处理的案件中,船舶所有人获得责任限制权利的情况是很普遍的。但不是所有的索赔都能满足公约的受理条件并根据公约的规定获得赔偿,导致实际损失数额往往很高。船舶所有人和责任人在IOPC基金和其他基金之外的和解数额并未计入赔偿数额。惩罚性赔偿② “埃克森·瓦迪兹”案中的惩罚性赔偿最终被降至5.07亿美元。也未计入赔偿数额中。

(六)亚太地区国家加入油污损害赔偿公约的状况

截至2010年6月,澳大利亚、日本和韩国批准了2003年《补充基金公约》;中国批准了1992 CLC但未批准1992 Fund;马来新亚、新加坡、新西兰和菲律宾批准了1992 CLC以及1992 Fund;泰国未批准任何公约。

2003年《补充基金公约》下的最高的索赔限额为7.5亿特别提款权仅,但该公约只有少数几个国家加入了,大部分国家依赖1992 CLC和1992 Fund解决油污损害赔偿问题。公约不接受来自非公约缔约国的索赔。

(七)亚太地区的补救措施

虽然大量油类货物贸易需要通过海运完成,但在美国之外的地区,依据IOPC的记录③ IOPC 2008年年度报告显示:伊沃克斯(Evoikos)溢油29 000吨;光民七号(No.7 Kwan Min)溢油37吨;索拉尔1(Solar1)溢油2 081吨;香田丸(Shosei Maru)溢油60吨;河北精神(Hebei Spirit)溢油11 000吨。,漏油量尚处在中等或较低的水平。船源油污可能影响到多个国家的水域,但由于公约签署的情况不同,赔偿的方式也不同,对那些来自未完全批准全部公约的国家的当事人来说可能是不公平的。因此,第一步应当要求亚太地区的所有国家都批准最新的《民事责任公约》和《基金公约》。可以在亚太区域内国家之间未来签订贸易协定时将这一要求作为前提条件,从而使其具有强制性。

(八)对油污损害赔偿公约充分性的总结及评价

随着国际公约的发展,油污损害赔偿的责任限额在不断提高,损害区域范围从12海里扩展至200海里。同时,责任限制越来越难以打破,对污染者愈加有利。目前公约的规定并没有涉及海洋生态系统损害的问题,也未规定应将受损的环境恢复至基线水平。

OPA 1990就相似问题作出了较为全面的规定。目前的补充基金下7.5亿特别提款权的限额适用于少数几个亚太地区国家,来自其他缔约国的索赔人要受制于3亿特别提款权的限制。来自其他缔约国的当事人在重大油污事件中将遭受更大程度的损失。复原受损环境在这些公约中未被全面涉及。

油污损害赔偿民事责任制度的作用在于将受损害的环境恢复至基线水平,就经济损失支付合理的赔偿。污染者付费原则、预防措施原则和恢复原状原则是文明国家所公认的、国际法下的基本制度。这些制度可以使自然栖息地的物种、水资源和陆地资源得到保护,并根据已知的信息最大程度地使之恢复至基线水平。

亚太地区民事责任体系作用的测试标准以及结论如下。

第一,虽然国际公约和基金不断发展并取得进步,转化国际公约和国际法规则仍存在困难。

第二,即使存在重大过失也难以打破责任限制。

第三,引进新的措施并不断重复这一方法:采用新的议定书和修正案但仍无法实现全部赔偿。

第四,与国际认可的原则不一致:没有全面实行复原原则、污染者付费原则、预防措施原则。

第五,补充基金7.5亿特别提款权的限额适用范围有限:在亚太地区仅适用于少数几个国家。

第六,对比OPA和IOPC赔偿方式可以发现,二者之间存在大约20年的差距:OPA 1990更为广泛的概念截至目前也未能被国际公约所采纳。

补救措施是批准最新的国际公约,可在国家间未来的贸易谈判中将这一要求作为先决条件。

通过上述分析和评价,可以合理认为:目前适用于亚太地区的《民事责任公约》和《基金公约》尚不能充分解决全面恢复受损环境的责任问题以及扩大对经济损失的赔偿范围问题。

三、救助公约体系与海洋环境保护

(一)保护救助人的权利

救助人的牺牲在很多方面有助于保护海洋环境,从近期发生的“康科迪亚”号(Costa Concordia)邮轮事故即可看出救助人在降低环境损害方面所发挥的重要作用。

救助包含海商法下在海上和港口里提供的救助服务。当代海难救助法律原则确立于19世纪早期,但海难救助的实践在此之前早已存在。当代的海难救助建立在三个基本原则之上:就某一海上风险存在紧迫的危险;救助人自愿提供服务;救助成功后,基于所有相关因素,包括被救财产的价值及承担的风险,确定救助报酬。植根于衡平法① 指普通法传统下的一套法律原则,如果一方在普通法下无法获得救济,则可以依赖衡平法下的救济。,海难救助拥有一套区别于其他法律制度的独特规则,即 “无效果无报酬”原则。该原则是确定救助报酬的标尺之一,环境救助的情形除外。关于救助人的法律制度近年来逐渐发展成熟,但这一制度是重在鼓励救助还是风险承担是一个值得探讨的问题。

(二)对国际公约和标准格式的解释可能存在的担忧

1989年《国际救助公约》(简称《救助公约》)的签字国众多,大约58个国家加入了该公约,占世界海运总吨位的47%,其中包括波兰、英国、美国、中国和希腊。而在另一方面,劳氏标准救助格式(Lloyd Open Form)并入了《救助公约》的条款,使得公约得以以约定的方式适用。因此,如果签署了劳氏标准救助格式,即使是非缔约国的当事方也会受到公约条款的约束。在保留传统的基础上,《救助公约》规定救助报酬的确定应体现对救助作业的鼓励② 根据《救助公约》第13(1)条,确定报酬应从鼓励救助作业出发,并考虑多个因素,包括救助成功的程度和救助的及时性。。此外,1976 LLMC规定救助人可以享受责任限制③ 参见1976 LLMC第1条。。同时,已经生效但批准国较少的1993年《船舶优先权和抵押权国际公约》也重申了救助报酬请求优先于任何其他请求的原则。在国内法方面,《英国最高法院法》④ 参见《英国最高法院法》第20(2)条(SCA1981)。认为救助报酬请求享有船舶优先权,英国法院认可救助报酬请求具有优先于其他任何船舶优先权请求的地位。虽然美国没有加入1976 LLMC,但其拥有自己的责任限制立法。与吨位责任限制不同,美国法下的责任限制制度考虑的是被救助船舶的价值和待收取的运费的数额,救助人可以该价值为限来限制其赔偿责任。救助人担忧的不是没有法律保护,而是不同国家对救助法律制度的解释不同,以及由此带来的救助法律制度的确定性问题。

(三)《纽约公约》下的国际仲裁裁决在中国的执行问题

中国是《救助公约》的签字国,因此,对救助人的要求与公约的规定是一致的。《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》允许基于与救助相关的事宜而扣押船舶,其中包括基于有利于救助人的救助报酬请求而扣船。根据1989年《中华人民共和国水下文物保护管理条例》,所有遗存于中国境内的起源于中国或外国的文物均属于中国所有,任何勘探和开发必须得到中国政府有关主管机关的批准。这些规则也许不能直接适用于船舶,但是这些规则与船舶极具相关性,可以解释为能够适用于船舶。救助人在中国管辖区域内包括专属经济区内从事救助作业之前,必须获得相关主管机关的批准。救助人不仅要与财产所有人签订救助协议,还要满足该要求。中国还是1993年《船舶优先权和抵押权国际公约》的签字国,但尚未批准。考虑到这些情况,救助人应采取谨慎的方式处理管辖权和法律适用问题。自1987年中国签署和批准《纽约公约》之后,救助人可以在中国管辖区域内执行有关救助的仲裁裁决。

(四)救助报酬请求、船舶优先权及优先性的保证

英国法赋予救助报酬请求以船舶优先权。《英国最高法院法》指出,不论《救助公约》是否适用于救助合同,根据该救助合同取得的救助报酬均享有优先权并具有优先受偿性。法院会根据各种请求权的优先性① 参见《英国最高法院法》第21(6)条。来决定如何分配基金,但对于顺位并没有严格的规定。在英国法下以下几种情况会导致船舶优先权消灭:免责;迟延提起诉讼;被告另行提供了财务担保;设立了责任限制基金;弃权;财产灭失;就责任问题作出了判决;司法拍卖以及扣押了姊妹船。当救助人证明了有权索赔救助报酬之后,从上文可以看出该请求的优先性不会轻易丧失。此外,于2004年9月生效的1993年《船舶优先权和抵押权国际公约》,目前只获得了少数国家的批准,包括:印度尼西亚、厄瓜多尔、爱沙尼亚、尼日利亚、摩洛哥、俄罗斯、圣文森特和格林纳达、西班牙、突尼斯、乌克兰和瓦努阿图② 1993年《船舶优先权和抵押权国际公约》第4(1)(c)条规定了船舶优先权的船舶救助报酬索赔;第5条规定了船舶优先权的顺位;第15条规定了法律冲突;第16条规定了船舶优先权基于时效而消灭。。该公约中有关船舶优先权的规定与主要海运国家所广泛接受的规则是一致的。该公约同时规定缔约国可根据自身的法律规定,在广泛认可的船舶优先权范围之外,设定新的船舶优先权以担保海事请求的实现③ 根据1993年《船舶优先权和抵押权国际公约》第6条,每一缔约国均可按照其法律规定其他船舶优先权,但受制于相关的条件,包括时效和顺位。。通常来讲,救助报酬请求具有船舶优先权的争议较小,各法律制度之间不存在冲突,国际公约和国内立法均给予认可。在英国法下,如果普通法和衡平法存在冲突,则衡平法优先。鉴于救助报酬是衡平法的产物,其赋予救助报酬的优先性是保障而非负担。

(五)救助人在赔偿请求冲抵后可以限制赔偿责任

在1976 LLMC产生之前,对于可归责于救助人的过失或不当行为所导致的损害,救助人没有权利限制赔偿责任。例如,在1972年“东城丸”(TojoMaru)案④ “东城丸”案中,在1976 LLMC之前的旧法律体系下,救助人未被允许享受责任限制。中救助人的责任就是没有限制的。

根据1976 LLMC,符合公约定义的船舶所有人和救助人可以依据公约的规定,针对在船上发生的、与救助作业⑤ 1976 LLMC第2(1)(a)条规定了有关在船上发生的或与船舶营运或救助作业直接相关的人身伤亡或财产的灭失或损害(包括对港口工程、港池、航道和助航设施的损害),以及由此引起的相应损失的索赔。相关的财产灭失或损坏索赔享受责任限制。但这一责任限制的权利也存在例外的情况,例如,如果能够证明救助人存在重大过失则不能享受责任限制。这一新发展是“东城丸”案的直接后果。迄今为止,已有52个国家批准了1976 LLMC,约占世界海运总吨位的50%。该公约最新的议定书提高了责任限额,已得到37个国家批准,约占世界海运总吨位的42%。与公约相比,LLMC的1996年议定书提供了一个优化了的赔偿制度。美国不是这些LLMC及其议定书的缔约国,但美国有自己的责任限制规定⑥ 《美国责任限制法》(46 USC SS 183)规定,只要船舶所有人对于损失的发生没有“私谋或知情”,则船舶所有人可以以其在船舶中的利益和船舶的待收运费价值为限赔偿受害人的损失。。鉴于救助人的责任限制权利是有利于救助人利益的制度,在出现针对救助人的索赔时,例如,因救助人的过错造成损害,救助人才能援引责任限制。在“东城丸”案中,上诉法院总结了目前的法律体系:首先,在假定救助人没有造成损害的情况下计算救助报酬;其次,考虑修理费用、延误和利润损失等因素计算船舶所有人应向救助人提出的反索赔数额。二者抵销后,如果救助人仍应向船舶所有人支付赔偿,则救助人可以适用相应的责任限制。这种方式称为“先冲抵后限制”。仅在针对救助人过失提出反索赔时才存在责任限制的问题。

(六)未解决的疏忽

“许多因素,包括提供每一次救助服务时的特殊的背景情况,使得很难确定救助人是否存在疏忽。”——肯尼迪和罗斯的《救助法》。

英国法院通常的观点是,救助人的过失是在其自身承担风险应对船舶遇险的紧急情况下产生的,应做宽大处理。从救助报酬中扣减一定数额作为赔偿就足够了① 参见1982年The Darwin案;另见The Queenforth v. Royal Fifth[1723]。。

虽然英国和美国都是《救助公约》的签字国,但两国法院对公约中有关救助人过失的规定的解释却存在差异。在公约下,救助人对遇险船舶以及其他财产的所有人负有注意义务,以应有的谨慎开展救助作业,同时,以应有的谨慎防止发生环境损害或使损害降至最低,并在接到合理的救助请求时提供协助② 《救助公约》第8条规定了救助人的义务及船舶所有人和船长的义务,救助人对处于危险中的船舶或其他财产的所有人负有下列义务:(a)以应有的谨慎进行救助作业;(b)在履行(a)项所规定的义务时,以应有的谨慎防止或减轻环境损害;(c)在合理需要的情况下,寻求其他救助人的援助;和(d)当处于危险中的船舶或其他财产的所有人或船长,合理地要求其他救助人介入时,接受这种介入;但是,如果发现这种要求是不合理的,其报酬金额不得受到影响。第8条被并入LOF 2000 第J条中。有关救助人的不当行为的后果规定在公约的第18条中。。救助人的过失可能会剥夺其全部或部分报酬③ 《救助公约》第18条规定了救助人不当行为的后果:“如因救助人的过失或疏忽或因救助人有欺诈或其他不诚实行为而使救助作业成为必需或更加困难,可剥夺救助人按本公约规定所得的全部或部分支付款项。”,公约未规定应扣减多少报酬作为赔偿,留给各缔约国法院去判定。近百年来,这些案例如何演进值得考虑。

1874年的CSBulter案中,救助人收到波罗的海的一个求助信号,并在拖带合同中同意按照固定费用拖带船舶。但拖带作业过程中发生多次碰撞,后经证实是由于救助人驾驶船舶的重大疏忽所致。菲利莫尔爵士(Sir Phillmore)采纳了“crassa negligentia”的概念,他提到:救助人在驾驶船舶方面存在重大疏忽,我一定会判决救助人对其所造成的损害承担赔偿责任,尽管其是作为救助方。救助报酬和救助人的过失引起的损害赔偿应分别考虑。在1947年的TheDelphinula案中,上诉法院认定救助人存在不当行为,判决允许就救助报酬进行扣减并另行向救助人起诉索赔损失。由于海上救助法律有自己的发展路径,TheDelphinula案的损害赔偿被认为是根据普通法做出的而非基于救助法。丹宁勋爵(Lord Denning MR)在“东城丸”案中对TheDelphinula案和“东城丸”案进行了区分,且表示不同意该案的判决。在救助人过失方面,其中的一个问题是宽大处理。1955年的Alenquer案确立的原则是“当救助人的行为被认定有悖于公共利益时,法院的不利判决将使得救助人不愿承担不必要的风险”。肯尼迪和罗斯在其《救助法》一书中有关确定救助报酬的部分表达了类似的观点。

在较近期的“东城丸”案④ 1972年“东城丸”号在波斯湾发生碰撞事故,救助人同意将其拖带至神户。在救助作业过程中,救助人的疏忽引起爆炸和船舶的重大损坏。但救助人最终成功将船舶拖带至目的地。船舶所有人基于疏忽向救助人提起反索赔。中,救助成功完成,但发生了事故对获救财产造成了重大损失。上诉法院丹宁勋爵采纳的方法是“弊大于利”(more harm than good)原则,他介绍了两种情况:一种情况是,船舶面临全损的重大风险,救助人提供救助服务过程中存在疏忽,导致船舶损害,船舶所有人虽受到影响,但是他的情况没有比救助前变得更坏;第二种情况是,船舶没有面临全损的重大风险,救助人提供救助服务存在疏忽对船舶造成损害,因此船舶所有人的状况比救助之前变得更差。

很遗憾贵族院(House of Lords)推翻了上诉法院的判决。法院在该案中又一次探讨了普通法下的疏忽原则,并在判决中指出如果救助作业有效果但救助人存在疏忽,被救船舶所有人可就救助人过失给船舶造成的损失提起反索赔。其中,损失应根据没有救助人疏忽的情况下船舶未受损的价值与船舶因救助人疏忽而受损后的价值之差来计算,而救助报酬则应按照船舶未受损的价值进行计算。最终,救助报酬和被救船舶所有人的反索赔将进行互相冲抵,剩余部分将支付给所有人或救助人。判决还指出,如果救助未成功,就不存在反索赔的问题。如果本案发生在今天,救助人可以依赖责任限制,进而降低反索赔的数额;另一方面,如果救助未成功则不能向救助人提出索赔。因此救助人的地位不受影响。在考量“东城丸”案中存在的疏忽这一问题时,Diplock勋爵提到,“提供救助服务的背景情况区别很大:一方面,救助人此前可能并没有提供救助作业的经验,没有专业的救助设备,只是碰巧船舶距离事故现场最近;另一方面,救助人可能是专业的救助作业承包商,例如本案的情况。无论哪一种情况,证明救助人存在疏忽都是及其困难的。”Geoffrey Brice大律师(QC)认为该案只是一个孤立的事件,应当继续沿用几个世纪以来通用的“无效果无报酬”原则计算救助报酬,批评了将以救助人没有疏忽为基础计算救助报酬作为一种新原则的主张。他也对该案的适用范围提出怀疑,例如,该案能否适用于存在两个救助人而只有其中一个存在疏忽而另一个没有疏忽的情形。

从上述对英国判例的分析可以看出,显然基于公共利益对救助人疏忽造成的损失可以提出反索赔。救助人的重大疏忽可以引起反索赔,但反索赔的标准问题尚没有先例给予清楚的说明。这些案例对救助人利益的影响表现在:如果同样的事情发生在今天,则救助人可以援引责任限制公约降低损失。鉴于没有明确的标准来判断救助人是否存在重大疏忽,现有法律的确定性将受到影响。

(七)救助人疏忽:美国方式是较好的选择

美国法院对救助人疏忽问题的处理方式可见Oxmanv.US案① 参见《布赖斯论海上救助法》(Brice on Maritime Law of Salvage)。。在该案中,法院认为美国海岸警卫队从事救助作业需要尽到的注意标准与私人从事救助作业的注意标准一致。救助人仅在下述情况下承担责任:疏忽行为使得受害人的情况恶化;救助过程中草率和肆意的行为。在随后发生在1961年的TheNoahArkv.TheCudjoe案中,美国一上诉法院指出需要确定损失是否可以区分,或者说是否是独立的。在本案中,救助人的行为是完全独立的、可以与普通的事故和救助作业过程中可能发生的事故区分开来,因此救助人应对故意或重大疏忽造成的损害承担赔偿责任。

(八)救助合同中的海洋环境保护条款

《救助公约》引入了特别补偿条款,旨在针对救助人未获得全部或任何救助报酬的情况,对救助人保护了海洋环境的救助行为给予一定的补偿。在《救助公约》下,如果救助人就对环境有威胁的船舶或船上货物进行救助,未能根据公约第13条获得报酬,其仍有权从船舶所有人处获得第14条规定的相当于其费用的特别补偿。这看起来是鼓励救助人保护环境的另一个举措,但计算救助费用时不考虑救助人应获得的利润或奖励是不实际的。“长崎精神”(Nagasaki Spirit)案涉及的主要问题就是第14(3)条关于救助费用的定义,特别是,涉及“在救助作业中合理支出的现付费用和在救助作业中实际并合理使用设备和人员的公平费率……”一句② 根据《救助公约》第14(3)条,第1款和第2款中的救助人的费用,系指救助人在救助作业中合理支出的现付费用,以及考虑第13条第1款(h)(i)(j)项规定的标准后确定的、针对在救助作业中实际并合理使用设备和人员的公平费率。第13条评定救助报酬的标准是:(h)提供服务的及时性;(i)用于救助作业的船舶及其他设备的可用性及使用情况;(j)救助设备的备用状况、效能和设备的价值。。问题是,是否允许包括市场费率和含利润的费率,或者说救助人是否仅仅有权就费用获得补偿。贵族院的判决认为,第14(3)条下的公平费率是指费用的公平费率,不包括任何利润的元素。

救助人对该案反应很大,通过漫长的协商,救助行业最终找到了解决方案。这是一系列的条款,在国际救助联盟(ISU)的指引下为计算特别补偿包括奖金提供计算依据,同时澄清了其他一些相关标准,被称之为特别补偿条款(简称SCOPIC)。SCOPIC提供的解决方案是,救助合同的当事方可以协商将SCOPIC并入劳氏救助标准格式(LOF)之中,进而排除了公约第14条的适用。根据《救助公约》第6条规定③ 《救助公约》第6条规定:“除合同另有明示或默示的规定外,本公约适用于任何救助作业。”,允许此类排除约定。船舶所有人的保赔协会通过一项行为守则(保赔协会和救助联盟之间的君子协定)同意提供SCOPIC补偿所要求的财务保证,称为ISU5的标准担保格式。

救助人在公约下享受的特别补偿在实际应用中存在困难,引入的SCOPIC条款所带来的只是合同义务并非法定的义务,不能保证任何的赔偿。

四、结语

保护沿岸环境免受油污,海洋法公约可以作为宪法。实施国际民事责任公约和救助公约是一些可用的举措。这些举措的充分性既不完美也不完整,为找到综合的解决方案仍需要做进一步的研究。

Protection of marine coastal environment from pollution:law of the sea convention,civil liability regime and salvage

Francis LANSAKARA

(JMC Nautical PTE LTD,Singapore City 079903,Singapore)

This paper discusses the protection of marine environment and existing problems from the perspective of law of the sea convention,civil liability convention and salvage convention. In conclusion,the law of the sea convention can act as constitution,and the stipulations of civil liability convention and salvage convention can be used to protect environment,but these measures are not adequate or perfect,further research will be needed to find a comprehensive solution.

marine environment;law of the sea convention;civil liability convention;salvage convention

2015-08-23

弗朗西斯·兰萨卡拉(1957-),男,斯里兰卡科伦坡人,新加坡江铃航海公司海事顾问,E-mail:lansakarajmc@pacific.net.sg。

DF961.9

A

2096-028X(2016)01-0083-09

① 该文由大连海事大学法学院海商法专业博士研究生李垒翻译,由大连海事大学法学院于诗卉讲师审校。

弗朗西斯·兰萨卡拉.防止海岸环境污染:以海洋法公约、民事责任公约体系和救助公约为视角[J].中国海商法研究,2016,27(1):83-91