《孟子》中哲学术语的英译策略

2016-11-21张琳琳

张琳琳

(沈阳师范大学外国语学院,辽宁沈阳110034)

《孟子》中哲学术语的英译策略

张琳琳

(沈阳师范大学外国语学院,辽宁沈阳110034)

哲学术语的翻译是中国哲学典籍对外传播中备受争议的一个问题,《孟子》的翻译也存在这种情况。《孟子》的翻译以西方的赖发洛、理雅各和刘殿爵为代表,但他们的译文在术语概念和翻译方法上存在差异。更为严重的是他们在翻译中以西方文化为参照,没有注意到语际翻译中的文化对等。

孟子;哲学术语;文化对等

一、《孟子》西译历程

《孟子》英译经历了两大阶段:一是传教士以传教为目的的经典翻译;二是学者以研究、传播中国文化为目的的经典翻译。

意大利耶稣会传教士利玛窦是第一位在中国本土将《孟子》译成西方语言的人。他熟知儒家经典,经常在书信和著作中引用《孟子》。1591年,他开始着手翻译《四书》。在翻译中寻找基督教与儒家思想的共同之处,试图用基督教教义来诠释儒家思想。该书于1594年完稿,书名为《中国四书》。1861年,伦敦会传教士、英国著名汉学家理雅各的英译《四书》分两卷依次在香港出版。《孟子》英译本收录在第二卷。理雅各是西方汉学研究中里程碑式的人物。美国理海大学教授Girardot称赞他:“开辟了一条专业化的汉学研究道路,结束了西方学者对中国文献停留在业余水平上研究的历史。”[1]他的《孟子》译本以忠实著称,长期被奉为标准译本。理雅各《孟子》译本的显著特点是注释包罗万象,篇幅甚至超过译文本身。以理雅各为代表的传教士的经典翻译虽然带有明显的基督教倾向,但在客观上也传播了儒家思想,激发了西方学者对中国文化的兴趣和研究热情。

20世纪后,从英国汉学家赖发洛、翟林奈到美国汉学家魏鲁男,加拿大汉学家杜百胜,汉学家成为《孟子》翻译的主力军。其中,1970年刘殿爵的译本被誉为中国典籍英译的典范之作,受到西方汉学界的普遍好评。学者Jonker评价本书是“理雅各译本的杰出后继者,在各方面都达到了当今学者的需求,足以代替理译本。”[2]

近年来,随着中国软实力的提升,越来越多的华人学者积极投身到典籍英译工作中。与外国译者相比,华人学者在翻译的准确性上更胜一筹。华人译者尤其是国内译者以传播、推广中国传统文化为己任,更关注原文中的传统和礼仪。本文译文选自三个公认比较流行的版本:理雅各译本、赖发洛译本和刘殿爵译本。

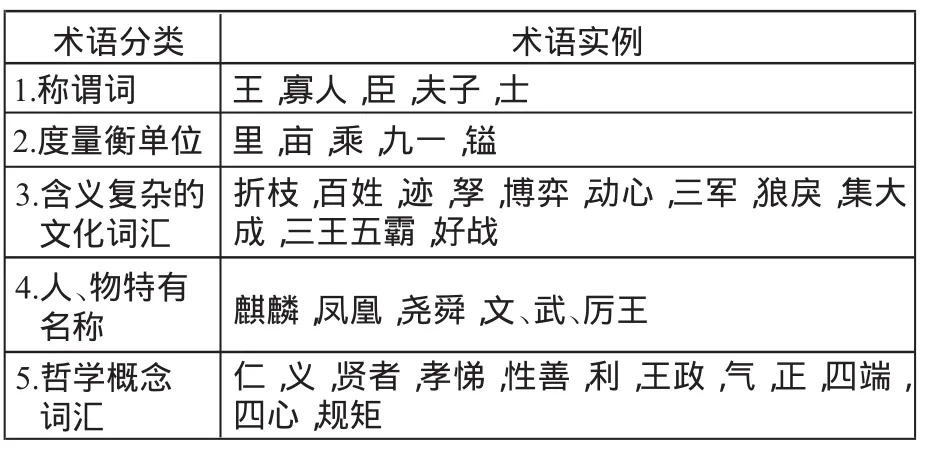

二、《孟子》哲学术语在三个译本中的英译分歧

从意大利传教士利玛窦最早将《孟子》译为英文开始,《孟子》外译本存在几十种,然而由于语言、文化、宗教背景等多种因素,译本质量参差不齐,其中的关键是对《孟子》中的哲学术语存在诸多错误的理解和译法。以下以《孟子》第一章到第四章为例,分析哲学术语英译中存在的分歧和问题。笔者搜集了三个译本在以下五类术语的翻译中存在的分歧,具体内容如上表。以下,笔者将按上表类别进行分析说明。

?

(一)称谓词英译中人际功能的缺失

例(1)梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。……邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”(《梁惠王章句上》)

译:King Hui of Liang said,“I have devoted myself heart and soul to the government of my state…But why is it that the number of the people of the neighboring states has not decreased,and that of my people has not decreased?”

孟子在与各诸侯国王对话中,多以“臣”自称,恭称对方为“王”,此两种称谓在《孟子》中出现频率都非常高,前者共出现69次,后者出现323次。大中华文库《孟子》译本对“臣”的翻译普遍使用“I”,“王”的翻译采取了多重译法,体现出多样性,但其中也有很大一部分将“臣”译为“you”。

例(2)“臣请为王言乐”。(《梁惠王章句下》)

译:“Please allow me to tell you something about enjoyment of music.”

例(3)“今王与百姓同乐,则王矣。”(《梁惠王章句下》)

译:“Now,if you share your enjoyment with people,you will be able to unify the whole world.”

例(3)将“臣”和“王”分别译成“me”和“you”,此译文显然不能贴切反映当时君臣之间严格的上下等级关系。因为从语法和语义的角度来看,“me”和“you”并不体现话语双方的等级关系。如果将“臣”译为“me”的同时加入一个同位语“your subject”,而将‘王’译为“Your Majesty”将更能体现“君”与“臣”的上下级关系。

中国古代帝王常以“寡人”自称,“寡人”在《孟子》全文共出现21次。寡人,寡德之人,是君王的自称。例(1)译文将“寡人”分别译作“I”和“my”,没能体现原文说话人的谦逊和对话语接收者的恭敬,使原文所实现的人际意义基本丢失。相反,通过人称代词“I”和所有格“my”,译者建构了另一种较中性的语言环境,使说话人的态度由原文的谦恭转向中立。

(二)度量衡单位英译不统一

例(1)孟子对曰:“地方百里可为王。”(《梁惠王章句上》)

译1.With a territory of only a hundred li square any ruler can make all people satisfied with a benevolent government.

译2.Mencius said,a land of a hundred square miles mayrule the kingdom.

例(2)虽万镒,必使玉人雕琢之。(《梁惠王章句下》)

译1:Though it is of great value,you will have to entrust its cutting and polishingtoa jade-cutter.

译2:Though it be worth ten thousand pounds of gold,a jade worker must be used tocut and dress it.

译3:Although it may be worth 240,000 taels,you will surelyemploya lapidarytocut and polish it.

以上两个计量单位的翻译在译本中均呈两种倾向:音译或转化为西方读者所熟知的单位,如mile(英里)和pound(磅)。目前学者在典籍翻译中普遍倾向于音译。

例(3)万乘之国,弑其君者,必千乘之家。(《梁惠王上》)

译:When the lord of land of ten thousand cars is murdered,it is done by the house of a thousand cars.

“乘”春秋战国时多指兵车。赖发洛将“乘”译为car,对于西方人来说,看见car他们普遍联想到的是有四个轮子在街上奔驰的汽车。可见,在这些世俗趋向的学者的新近翻译中,基督教思想成分表面上消失了,但欧洲思想背景的假设观念或预设却还常常存在。

(三)含义复杂的文化词汇的误读

例(1)《礼》曰:“父召,无诺。”(《公孙丑下》)

译:Good Form says,“When thy father calls do not answer.”

本句翻译的关键是对“无诺”的理解。中国古代的应答之词既有唯,又有诺。陈器之在《孟子通译》中指出:“诺,答应的声音,《曲礼》注:‘应辞唯恭于诺’,似可理解为‘怠慢地答应’。”可见,应答之词“诺”有怠慢之意,“唯”比“诺”更显恭敬。根据《礼》的规定,“父召,无诺”,指当父亲召唤的时候应毫不怠慢,“唯”一声就起身,不说“诺”。赖发洛却将此句翻译为“当父亲召唤的时候不要答应”。他的翻译与《礼》的规定背道而驰,错误地传播了中国传统文化。

例(2)《尧典》曰:“二十有八载,放勋乃徂落,百姓如丧考妣。”(《孟子·万章上》)

外国译者赖发洛和亨顿把“百姓”翻译为“小民”,国内学者赵甄陶等则译为“百官”。此处“百姓”究竟是指“百官”还是指“小民”可以从训诂资料中寻求依据。此处的“百姓”应指“百官”。

例(3)为长者折枝。(《梁惠王上》)

理译本将“折枝”译为“breaking off a branch from a tree”,赖译本译为“break a twig”。这两个译本都按字面意思将“折枝”理解为“折断树枝”。刘译本独辟蹊径,将其译为“massagingan elder’s joints for him(为老人按摩关节)”。要判断哪种翻译更准确,首先要全面了解“折枝”的含义。据焦循《孟子正义》记载,“折枝”古来有三种解释:其一,赵岐注曰:“折枝,案摩折手节解疲肢也”,即按摩关节;其二,《音义》引陆善经云:“折草树枝”;其三,《文献通考》载陆筠解为“罄折腰肢,盖犹今拜揖也。”[3]笔者认为,“为长者”出现在“折枝”前,是为了表明尊老之意。“折草树枝”不足以表达此意,故应排除在外。如果取“拜揖”之意,与文意不合。孟子为齐宣王解释“不为者与不能者的区别”,而“为长者折枝”是“不为者”的代表,指那些容易做但不愿意做的事。在中国古代,年轻人对老人弯腰行礼是当然之事,应循之礼,不存在是否愿意做的问题。因而“折枝”取“替老人按摩关节”之意更佳。可见,刘译本能深刻体现原文的文化内涵。而其他三个译本仅停留在词语表面含义的直接对译上。

(四)人、物特有名称文化背景的缺失

例(1)五霸者,三王之罪人也。(《孟子·告子下》)

译:The five chiefs of the princes were sinners against the three kings.

大多数的读者不会知道“The five chiefs of the princes”(五霸)指什么,“the three kings”(三王)指什么,像这一类的包涵历史文化在其中的专有名词,如果不对其进行详细的解释,那么原文中的意义经翻译之后所剩无几。

例(2)是故文武兴则民好善,幽厉兴则民好暴。(《孟子·告子上》)

译1:Under Wanand Wu,the people loved what was good,while under Yuand Li,they loved what is cruel.

译2:……with the rise of King Wen and King Wu,the people were given to goodness,while with the rise of KingYu and KingLi,they were given to cruelty.

两个译文都只提供了几个拼音,这样的结果一是削弱了原文论据的力量,因为译文没有告诉读者KingWen,KingWu,KingWu,KingLi的基本区别。二是译文的逻辑关系也不容掌握。原文的逻辑是,人民的从善从恶,会受到统治者的善恶的影响。许多英译本的读者并不那么熟悉中国历史,他们很可能不明白“好善好暴”跟那几个皇帝有什么关系。

例(3)麒麟之于走兽,凤凰之于飞鸟。(《孟子·公孙丑上》)

在这句话中“麒麟”“凤凰”都是文化专有项,相传麒麟是龙的九子之一,麒麟的出现预示着圣人的诞生;凤凰是百鸟之王,又比喻精英。这两种动物都是中国古代神话传说的产物,西方文化中当然没有与之对应的词语,译者多使用音译法,将其译作“chi-lin”和“Fang-hwang”,音译固然是学者对特有词汇较为固定的译法,但不可避免地失去了原文所传达的词汇背后的文化内涵。

三、四个常用的哲学术语翻译方法

(一)省略法

汉语有时喜欢在下一句中重复上一句的某些词语,起到连贯、押韵的效果,但是英语不喜欢重复。因此,在翻译汉语句子时,恰当地省略是术语翻译手法之一。被省略的句子成分常常是与前一句重复的相同词语。例如,在《孟子·告子下》中有一段话:“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。”这段话中“举于(发于)……之中(之间)”重复频率较高。在对此段话的翻译中,理雅各仅保留了第一个“发于”,省略了后面五个“举于”,使译文清晰明了,避免嗦累赘。

(二)直译法

较多地采用直译的方法,一方面反映出译文忠实原文的翻译思想;另一方面,是为了保持《孟子》一文的风貌,让读者了解到中国传统经典文献的原貌。直译法的使用可以遍及字、词、句。例如,在《告子上》中有:“大匠诲人必以规矩”,理雅各对此句中“规矩”一词的翻译是“(uses)the compass and square”,可以说是完全的直译法。在英语中,“compass”表示“圆规”,“square”表示“丁字尺”,分别与汉语中的“规”“矩”相对应。在此句的注释说明中,理雅各引用朱熹的观点说:事情的进行要合乎它的规则。他认为此处是孟子用“规矩”代指“规则”,还保留了原文的借喻修辞,因此对“规矩”一词的直译是比较恰当的。

(三)注释法

由于东西方的文化背景差异悬殊,在有关史实的翻译上,很多译者采用注释法。注释法多用于对事物意义、中心思想的解释。例如,在《万章下》中,孟子用音乐演奏来比喻孔子的一生,并为我们留下了“集大成”“条理”“金声而玉振”等词汇。《孟子正义》上解释说:“孔子集先圣之大道,以成己之圣德者也,故能金声而玉振之。振,扬也。故如金音之有杀,振扬玉音,终始如一也。始条理者,金从革,可治之使条理。终条理者,玉终其声而不细也,合二德而不扰也……条理是节奏次第。”[3]因此,“集大成”一词最早用来指乐器的合奏,“条理”指乐曲的节奏,“金声而玉振”指两种乐器的配合。此处译文应采用注释法。该方法既符合中国古典文献的传统著录形式要求,也是在翻译时力保文化、内容准确传达所必需的。

(四)音译法

音译法是在翻译专有名词或文化专有项时,没有对应的词语可代指原文词语的情况下,使用拼音或音标将原文读音拼写出来。如之前提到的“麒麟”、“凤凰”都使用了音译法。音译法的好处是词的读音可以被忠实地传达,译文清晰明了。但是音译法的缺点是原文的意思没有被传达出来,读者们即便知道了读音但是仍不知其义。

四、中国经典哲学典籍英译中的文化对等

中国典籍西译从16世纪末利玛窦用拉丁文翻译《四书》起,已有四百余年。四百多年来,中外学者争相将中国典籍译成西方语言,译家辈出,译作如林。相对中国典籍翻译的实践而言,典籍翻译的研究是滞后的,相关论述散见于翻译理论家著作及外语期刊少数文章中。总的来说,用现代语言学、翻译学相关理论对中国典籍翻译进行专题研究的尚不多见,这是典籍翻译工作者和研究者面临的一个问题。目前,翻译学、语言学理论学者在典籍英译方面的探讨都从不同角度论述了在语际翻译中文化因素的重要性。

从一种语言转换成另一种语言看似语际间的转换,但其背后却蕴藏了丰富的文化内涵,能否将语言中所蕴藏的文化意蕴表达出来,是翻译是否成功的关键所在,即取得文化对等。能否取得文化对等取决于以下四个因素:“1.原文本的种类;2.文化色彩词在原文中的重要性;3.翻译的目的;4.目的语读者的种类和接受能力。”[4]其中,原文本的权威性及文化色彩词的保留是极为重要的。就弘扬中华优秀文化而言,只有选择好的优秀的代表作品加以译出,并在翻译过程中尽可能保留原文本中文化色彩浓郁的词语,才能反映出各个时期中国政治、经济、文化的真实面貌。

与此相对应,在传统典籍的对外翻译中,翻译策略及翻译方法上也应保留更多的中国文化色彩。在语际翻译中,因受文化背景的影响,中外译者对作品的理解会有很大的不同,对中国传统典籍的理解更是如此。外国翻译者因存在语言障碍,在从事中国典籍英译的时候不出现错误的极为少见,而在这方面中国译者则有很大的优势,因此,要保证翻译的高质量,中国译者的参与是十分重要的。典籍翻译的目的在于向海外介绍中国传统文化,使外国人了解中国文化的博大精深,翻译时要竭力保留原文中的文化色彩,传输这种文化现象。

中国传统典籍原有的思想脉络、义理结构及其中西方哲学处于不同范畴、具有不同的逻辑和结构。中国的特有历史、文化背景产生了特有的哲学,西方哲学中常用的哲学术语无法准确表达中国哲学的特殊内涵。我们要反对用西方概念和思维框架分析或解构中国思想传统,避免把中国哲学硬塞到西方的一套学术思维概念和话语体系之中,提倡以中国自己的情况和语言诠释中国。应该反对西方哲学的自我中心观念,强调中国哲学的合法性和独特性。注意中西哲学和文化间的不同,特别是在基本假设方面的差异。典籍英译工作者肩负着向西方民族传输中国优秀传统文化的重任,以期将原著的思想精髓以正确、流畅、地道的英语传达给西方读者。

[1]Norman J.Girardot.The Victorian Translation of China:James Legge’s Oriental Pilgrim age[M].Berkeley:University of California Press,2002:5.

[2]D.R.Jonker.Review:Mencius by D.C.Lau[M].Toung Pao,1973:59.

[3]焦循.孟子正义[M].北京:中华书局,1987:821.

[4]潘文国.译入与译出——谈中国译者从事汉籍英译的意义[J].中国翻译,2004(2):40-43.

Strategies for Translating Philosophical Terms in Chinese Classics Mencius

Zhang Linlin

(College of Foreign Languages,Shenyang Normal University,Shenyang Liaoning110034)

Philosophical term translation has long been controversial in translation of Chinese philosophical classics,so was the English versions of Mencius.Currently the three prevailing English versions are translated by Lau,D.C.,James Legge and Leonard A.Lyall.This study aims to analyze the strengths and weaknesses in their translation strategies of philosophical terms and furthermore,to discuss over the lack of cultural equivalence in interlingual translation.

Mencius;philosophical terms;cultural equivalence

H 315.9

A

1674-5450(2016)05-0153-04

2016-04-23

2015年省社科联与高校社科联合作课题(lslgslhl-135)

张琳琳,女,辽宁辽阳人,沈阳师范大学讲师,主要从事翻译理论与实践研究。

【责任编辑:杨抱朴责任校对:詹丽】