《石塘月姐歌》的音乐特征

2016-11-21张鸿舜韶关学院韶州师范分院音乐系

文|张鸿舜 韶关学院韶州师范分院音乐系

《石塘月姐歌》的音乐特征

文|张鸿舜 韶关学院韶州师范分院音乐系

“石塘月姐歌”具有浓郁的地方文化特色,它是流传于广东仁化石塘村的一种带有神秘色彩的民间音乐。“月姐歌”分为“绣荷包”调“石榴打花”调“睇龙船”调三个部分。多运用四个音的音组织形态,音域常在五度之间,调式具有独特的宫廷韵味,一般采用宫、徵、羽三种调式,旋律朴实流畅,“月姐歌”以当地独特的方言演唱,唱腔接近朗诵腔,歌词贴近生活而不失诙谐幽默,演唱时完全运用纯女声自然嗓音。

“月姐歌” 音乐形态 分析 石塘

“石塘月姐歌”是广东省仁化县石塘村流传于女性人群中的、具有独特风格的客家民歌。它以口传心授的方式,仅仅流传在这个被誉为“粤北第一村”的村子里的女性人群中,并以其本土的演唱方言与形式、独有的唐朝宫廷韵味,形成自己独特的音乐风格和特点。因其具有独特的民族性、生活性、地域性及远久的历史背景,“石塘月姐歌”在2009年被列入广东省第三批省级非物质文化遗产名录。“石塘月姐歌”具有重要的地方文化价值,其音乐特征需要得到更多学者的关注和深入研究。

一、历史渊源

“石塘月姐歌”这一民俗传统节日民歌历史久远,相传是在公元七八世纪,一位名叫“月莲”的宫女无法忍受唐朝皇宫中寂寞苦闷的生活,出逃流落到南蛮之地——粤北山区石塘村。从宫中逃出来的月莲是个善歌者,具有运用宫廷乐音自编歌词即兴演唱的能力,辛苦躬耕劳作之余,月莲把在皇宫里学会的小曲传授给当地妇女,由此传唱成习,后人为了纪念月莲把这些歌曲称为“月姐歌”。[1]

“月姐歌”活动仅在每年中秋节期间举行,从农历八月初一“开坛”至八月十五“收坛”。期间每天晚上妇女们就聚集在“月姐歌堂”里彼此唱和。“月姐歌”由“接月姐”“迷月姐”“送月姐”三个环节组成。“收坛”时“送月姐”活动是在中秋月圆之夜,要从歌堂一直送到清澈的小河边,村中妇女一路歌唱,鸣放鞭炮活动才算完满结束。[2]

二、音乐特征

“月姐歌”具有独树一帜的形态特征和风格特征,其音乐形态有着鲜明的音乐特色,对其进行形态分析是很有必要的。音乐形态包括了音乐的音高序列形态、音乐曲式结构形态、音乐旋律形态、音乐的节奏节拍与速度形态、音乐的力度形态以及音乐的音色形态等等。

(一)独有的音高组织形态与单一的曲式结构

1、独有的音高序列:一般由四声构成旋律

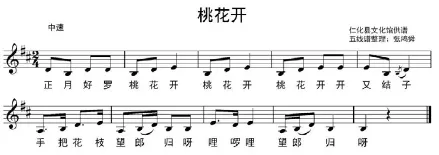

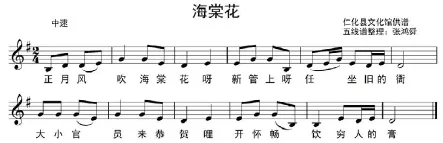

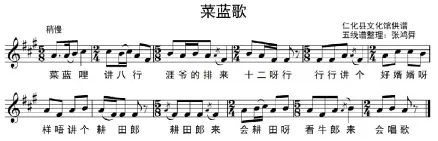

“月姐歌”一般运用了自然五声音阶,大多数旋律所用的音高是羽、宫、商、角或者徵、羽、宫、商四个音,也有部分曲子只用羽、宫和商这三个音,是典型的单声部旋律。歌曲旋律结束音一般落在徵音、羽音或者是宫音上,如《桃花开》(谱例1),用了徵、羽、宫、商四个音,开始音在宫音上,结束在羽音。又如《海棠花》(谱例2),用了角、徵、羽、 宫四个音,角音开始,用徵音结束,旋律的进行以三度音程内横向平稳进行为主。《菜蓝歌》(谱例7)运用了宫、商、羽四个音,是从宫音起音,没有出现徵音,最后还是结束在宫音。如谱例1~4。

谱例1:

谱例2:

谱例3:

谱例4:

从这几首“月姐歌”的旋律和歌曲的开始与终止可以看出,“月姐歌”的音高序列形态特征不同于一般民歌的五声调式,多数是采用四个音的序列。歌曲的开始音与结束音(终止音)有些不是同一个音,二者可以相隔二度、三度或四度,较少超过四度。

2、单一的曲式结构:单段体分节歌

“月姐歌”的歌词具有较强的叙事性和形象性,接近口语化,歌词是由心所想、歌由想所出、见字生情、触景抒发、直接明了。在曲式结构上,“月姐歌”大部分是短小简单,多为七字一句、四句一段的分节歌形式,常属于单乐段,且以二乐句、四乐句的单乐段居多。如《桃花开》均为每句七字,共两个乐句,如:“正月好罗桃花开”,后面对应的“桃花开开又结子”互相呼应,接着第二乐句中的前“手把花枝望朗归”与“哩啰哩望郞归呀”,这样加入衬词也把乐句唱得顺溜。还有的是五字一句,如《季节歌》:“正月钉波潭,二月透皮烂,三月把田浸,四月莳(施)黄秧……”也有的是五句和七句混合。“月姐歌”结构单一,歌词有一定规律,在曲式句型上一般是a+b+a+b的重复结构较多,对比结构式的a+b+c+d句型较少,比较规整,也有些歌曲是稍微扩展而形成二部曲式结构。

“月姐歌”曲式形态结构单一不复杂,体裁较短小,反映农村的日常生活、苦乐感情。由于是歌者的即兴创作而成,“月姐歌”的曲式结构单一、方整,音乐形象具有简单、生动、富有生活气息的真情流露的风格特点。

(二)特有的旋律腔型与自然的音域形成固定的调式调性

1、旋律进行的特有腔型

“月姐歌”以当地独有的方言演唱,所用的歌词与地方语言(石塘方言)紧密结合,形象感强,音调平稳,没有多大起伏,由于歌词的原因,音调横向进行多用四度以内的进行,较多二度、三度进行。如《桃花开》(谱例1)按字组合,七字一句。音调上根据四句歌词唱D调的音高。一开始用小三度下行音进行唱出歌词“正月”,歌词“桃花开”用了小三度音上行,突出强调“开”这个词。歌词“望郎归”需要用期盼的感觉来唱,因此旋律音调用了二度三度的上行走向,并且加了前倚音突出“结子”的音韵。第四句歌词运用了衬词的补充,重复的手段吧“望郎归”的心情进行了强化,因此旋律的进行用了二度、三度上下进行,旋律进行中形成小小起伏,整首歌曲的音调在不超过四度的旋律进行。

2、朴实自然的音域

“月姐歌”的旋律质朴、流畅,歌曲具有很强的生活气息。“月姐歌”有固定的近乎说唱型的腔调。在歌曲的音域上,一般都在一个六度以内,甚至较多在一个五度以内的旋律[3],最高音一般不超过f2音。歌曲的音域窄而短是“月姐歌”的主要特征,它不像其他山歌那样豪放和粗犷,也不似有些民歌的委婉和细腻。“月姐歌”善于直白表现生活,能形象揭示生活的真实面貌,没有一点华丽而花俏的装饰。如《桃花开》的音域始在五度之间徵音到商音的音域(a-e1),是最适合人声的自然线,唱起来不费劲儿。音域不宽、旋律平铺进行的特点充分体现了“月姐歌”朴实无华的音乐特征。

3、固有的调式调性特征

“月姐歌”一般采用五声调式。石塘“月姐歌”包括“睇龙船”调、“石榴打花”调、“绣香包”调三大调系,从五声调式的角度来分析则分属羽调式、徵调式和宫调式。“睇龙船”调中的《倒采茶》《季节歌》《桃花开》《五更鸡仔》《正月哥哥来接妹(一)(二)》等等都属于羽调式,羽调式柔和暗淡、婉转起伏的旋律特征,给人感觉时而凄切时而动人。最具代表性的“石榴打花”调包括了《海棠花》《禾燕燕碰碰飞》《老采茶》《十别》《十二月花(二)》《十转》《五更鼓(二)》《一个鸡春两个王》等内容多是为表述人们对美好生活的向往,属于徵调式,在调式上倾向较爽朗的大调特征,风格明朗。“绣香包”调则包括了《菜蓝歌》《探郎调》《五更鼓》《叙事歌》《一轮丝片》等宫调式的歌曲,内容主要表现男女之间的纯真爱情,有比较鲜明的大调性特点。

(三)稳定的节奏与混合的节拍

“月姐歌”在没有曲谱和歌词的文字记录情况下,通过后人听音记谱整理而成,从各曲谱分析,有即兴创作的特点,属有感而发,节拍节奏变化丰富,具有变中求稳、稳中求变的特点。

1、歌曲具有稳定的节奏

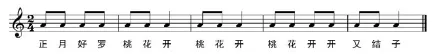

“月姐歌”既有即兴发挥的歌词,又保持着歌曲节奏的规整,常用的节拍大都是2/4拍,如《桃花开》采用了2/4拍的节奏,节奏型稳定。如谱例5。

再如《海棠花》也采用了规整的2/4拍。其典型的节奏型如谱例6,展现了七字一句的节奏特点。如谱例6。

“月姐歌”有明显的的段落感,节奏清晰规整,在唱的过程中常常保持了统一的调性节奏、舒服的节奏感觉、单一的节奏形态。

2、混合的节拍

由于语言的频率变化,“月姐歌”中也有些比较复杂多变的节奏和节拍组合,常常出现混合拍子和交换拍子。其中较多使用的有5/8拍、3/8拍,也有使用2/4拍与5/8拍的结合。《十二月花(二)》(谱例3)就是2/4拍子与3/4拍的混合。《菜蓝歌》(谱例7)运用了5/8拍、2/4拍两种节拍,每一个小节的拍号都在变化,有些是循环变化,有些是无规则变化。这种混合节拍和交换节拍的运用造就了“月姐歌”根据说唱语言速度频率的变化而变化的独有特点。如谱例7。

谱例5:

谱例6:

谱例7:

(四)单纯的音色与丰富的衬词

1、单纯的音色:纯女声歌曲

“月姐歌”在演唱上运用真嗓音,没有过多的修饰和点缀,歌唱音色完全属于原生态,没有其他民歌或山歌的那种气声、泛音、模拟音。“月姐歌”一般只传女而不传男,演唱不需要伴奏,不允许男声加入,因此形成独有的纯原生态女声。另外,不用官话而用本地客家方言演唱也是“月姐歌”独特的地方特色。

2、丰富的衬词、衬腔与具有韵味的装饰音

“月姐歌”多用衬字如“啊、啰、呀、哩、了”,偶尔也会运用别的一些衬词。由于“月姐歌”说唱的腔体特点,口语化的衬字、衬词就运用较多,运用最多的是“呀”“了”等,如“好呀”“开呀”“里呀呀”“开花呀”等。在石塘方言中,“呀”“了”是常用词,没有特殊含义。如《桃花开》中的“手把花枝望郎归”与“哩啰哩望郎归呀”,运用衬词加强了望郎归手腕迫切心情。这些衬词有的增添了歌曲的生活气息,有的活跃了歌曲的节奏,有的填补了韵律,也突出了词意,增强了抒发的感情,有时扩充了歌曲的节奏结构,加强了语气。

“月姐歌”运用较多的装饰音是前倚音、单倚音,个别处用了复倚音和类似波音的倚音效果,让音域较窄的“月姐歌”旋律更富于变化。如《菜蓝花》(谱例7)运用了单倚音,加强了声音的色彩。《十二月花(二)》(谱例3)都运用了单倚音中的后倚音形式,加强了语气。还有些歌曲运用波音式的复倚音也加强了声音的独特性和歌曲韵味。

三、结语

“石塘月姐歌”具有独特的民族性、地域性、生活性,其歌曲内容涵盖了石塘村的社会生活形态,表现了石塘村的村民生活的习俗和信仰,是我们对石塘村历史文化研究的价值所在。但我们在调查中了解到,现在整个石塘村只剩两个歌堂,仅有30余人学唱“月姐歌”。一些“月姐歌”艺人因年岁已高,逐步退出舞台,年轻人很少参加活动,致使“月姐歌”后继乏人[4]。石塘“月姐歌”这一非物质文化遗产的抢救工作迫在眉睫。笔者认为,这一方面需要更多的音乐学者对“月姐歌”进行研究,并从音乐学视角来完善其艺术性使之更加优美;另一方面,“月姐歌”的创作要有创新,要创作好的作品,就一定要紧贴生活实际,尤其是紧贴改革开放新形势下建设社会主义新农村的实际。我们相信,有政府和人民群众的支持,有学者的努力,“石塘月姐歌”一定能够得到传承、发展,再次绽放夺目的艺术光彩。

[1]杨韶军.石塘“月姐歌”的特色及其价值[J].神州民俗(学术版),2012(5)41-44.

[2]袁锐.石塘月姐歌[EB/OL].广东文化网,[2010-11-16] http://www.gdwh.com.cn/mjzt/2010/1116/ article_1226.html

[3]宗江,战勇.广东民间的“月姐歌堂”[J].人民音乐,1961(3):25-26.

[4]熊茵.论客家情歌之情感堂会——月姐歌[J].大家,2010(24):19.