从出土文物看新疆古代杂技艺术的发展

2016-11-21牟新慧

□ 牟新慧

出土于阿斯塔那336号墓的彩绘舞马俑

百戏又称散乐,在我国不仅历史悠久,而且流传广泛,是民众喜欢的表演艺术形式。刘再生编著的《中国古代音乐史简述》一书中对“百戏”解释为:“‘百戏’是我国古代乐舞、杂技表演的总称,实际上包括杂技、武术、幻术、民间歌舞杂乐、杂耍等多种艺术表演形式,在表演中多伴有音乐的唱、奏,所以,百戏与音乐有着极其密切的关系。”①《辞海》中“杂技”的定义是:“表演艺术的一种。指在特定的环境中,运用各种道具,以高难和惊险的技巧为主要手段表演的人体技艺。包括蹬技、手技、顶技、踪技、手技、爬竿、走索等,广义还包括口技、魔术、驯兽、滑稽表演等。”本文以新疆出土文物为着眼点,研究新疆古代杂技艺术。

一、杂技的历史源流

“中国的杂技在春秋战国时期已有萌芽形式出现,至汉代初步形成。”②汉代杂技是历史上第一个全盛时期。汉代的杂技分为力技,高空技,形体技,耍弄技等。(一)力技。力技包括角抵、斗兽、驯兽等。(二)高空技。高空技包括寻橦、高縆等。寻橦之技,现代人也叫长竿之技,高縆现在称之为走索或走钢丝。这两项技艺是汉代百戏中比较流行的表演形式。(三)形体技。形体技即指下腰、倒立、踢腿、翻筋斗等基本功。(四)耍弄技。耍弄技包括跳丸、跳剑、耍坛、蹴鞠等。隋唐时代杂技内容更加丰富、表演形式也更加多样,主要有竿技、绳技等。竿技,也叫寻橦。寻为八尺,橦为橦木。顶竿不仅惊险而且奇妙,表演时艺人头顶一竿,另一人上竿表演,非常惊险。从现在的杂技表演中我们也时常会看到此类节目。另外,唐代杂技中的驯兽表演非常盛行。唐代杂技在宫廷与民间并盛。宋代杂技艺术的最大特点,是民间百戏兴盛。它与盛唐时期不同,国家没有严格的限令。“‘社火’的产生,是宋代杂技得以繁荣的一个重要因素。”③元代对民间的百戏杂技艺术采取了极严厉的政策。百戏杂技艺术经元代近百年的禁锢与压抑,原来在艺坛上举足轻重的地位,逐步为戏曲所取代,其活动主要在民间展开。④明清两代,杂技沦落江湖的情况未变,个人表演、父子师徒相传的杂技更为发展,形成了小型多样系列化表演,保持了许多古老技艺。

顶竿倒立俑

狮子舞俑

二、新疆出土的有关杂技的文物

杂技艺术源远流长,新疆陆续出土了与杂技相关的文物,尤其是吐鲁番出土的一些木俑、泥俑,这些雕塑极具代表性,生动地反映了唐代时期新疆的杂技艺术。杂技表演的项目种类众多,但按其表演规律来看,可以分为四类:第一、以形体动作的柔度、灵巧组成优美而复杂的形体表演为特征的:如“走钢丝”。第二、以奇妙变化为表演特征的:如“大小魔术”等。第三、象形象声节目。这里其实是两类:象形,如“舞狮”、“戏嬉”;象声就是口技。第四、驯练和驾驭兽畜:这以“马戏”与“驯兽”为主。⑤笔者根据新疆出土的杂技类文物,大致将杂技分为四类:传统的形体耍弄技;象形象声;滑稽表演;驯兽。

(一)传统的形体耍弄技

顶竿倒立俑,出土于吐鲁番阿斯塔那336号墓,为木俑。顶竿者身穿短衫短裤,腰间系带、头顶一竿,目前视,双脚叉开站立,双臂水平伸直,以保持身体平衡。竿上一孩童左手撑竿、右手悬空做单臂倒立状,双脚并拢直立,孩童全身赤裸,形象逼真,栩栩如生地反映了高昌百戏技艺的高超和精彩。缘竿的表演有多种形态。然而吐鲁番出土的缘竿则是一人头顶高竿,孩童在竿上表演,其难度比一般缘竿更大,要求二者密切配合。缘竿在唐代的吐鲁番尤其盛行。

筋斗俑,出土于吐鲁番阿斯塔那墓葬,是两个孩童的形象,其中一孩童“右手支撑地面,左手正欲离地,双脚并拢,是一个难度较大的动作。也可能是‘爬虎’中的一个亮相。它属于百戏中的一个筋斗技艺”。⑥另一个孩童两只胳膊残缺,无法判断具体的动作,但是他的右脚跨出一步,似乎正在观看他的同伴翻筋斗以随时做好配合的动作。

(二)象形象声技

1、象形

狮子舞俑,出土于吐鲁番阿斯塔那第336号墓,泥质。此俑是由人装扮成狮子的舞狮俑,狮子躯体外表压画出遍体卷曲的细条纹,形似狮毛。狮头高昂,似欲腾跃而起。脊背中部一条装饰带向两侧垂下,体下露出四肢,显然狮子由两人扮演而成。与现代节日期间北方舞狮的装扮很相似。

彩绘舞马俑,出土于阿斯塔那336号墓,高12.8厘米。是由三人表演,两人装扮成一批马,披上马的装饰形套,一个人擎着马头,双足作为马的前肢;另一人充马的身尾,双足作为马的后肢。一身著绿衣头带少数民族高顶尖帽者骑在马背充当骑手,两手张开,右手执缰绳,左手挥鞭,在进行动作表演。骑手面带笑容,昂首挺胸,形象地表现了骑士勇猛刚毅而又乐观活泼的神态和诙谐、善于嬉戏的性格,富于生活气息,表现的是三人舞马杂技形象。

2、象声

口技俑出土于和田巴勒玛斯古迹,现存于和田地区文物保管所,陶俑以黄泥烧制,下肢残缺,头部完整,猴形嘴,左手抬至嘴边,作吹口技状。专家断代该俑出现于公元7~8世纪。⑦

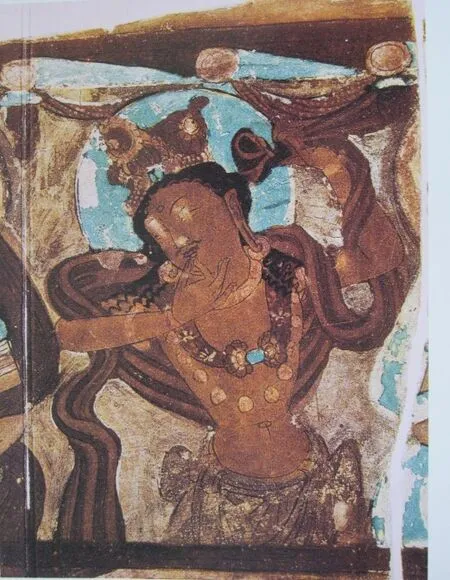

口技壁画,时代为公元7世纪。“克孜尔第76窟天宫伎乐图之九。此图为一赤裸上身的伎乐天人。头戴三珠冠,披卷发,立于栏楯上。左手握帛带高举,右手拇指与食指捏在一起放于唇下,做口技状。这是龟兹石窟壁画中唯一的口技天人图。”⑧

“口技是一种极古远的技艺,据司马迁《史记》记载,早在春秋、战国时代,口技就已经初步形成了。不过,那时的口技并不从事于演出活动,仅作为一种实际应用的技能。”⑨口技至宋代才作为杂技从事演出,明清时代,口技发展到高峰,成为极受群众欢迎的节目。

(三)滑稽表演

黑人昆仑奴俑,出土于阿斯塔那336号墓。俑是男性的形象,短发卷曲,嘴唇粗厚,皮肤施黑彩,上身赤裸,下身著裹体露脐桔红色短裤,双手攥棒舞弄,右腿微微屈膝独立,左足向前抬起,赤露双足,两脚相交,身体侧立,目光斜视,作舞蹈动作,“一幅栩栩如生的非洲黑人表演者形象。”⑩此俑身材比例匀称,肌肤圆润,体魄健全,姿态优美,是一个十多岁的少年。唐贵族为了夸耀强大,多雇佣西域各民族或卷发黑肤色的西亚人做奴仆、杂役,称之为昆仑奴,他们除了劳役之外多是供贵族们娱乐之用,进行杂技表演和百戏表演等。

彩绘“踏摇娘”泥俑,1960年在吐鲁番市阿斯塔那336号墓出土,泥质。踏摇娘泥俑有两件,男女各一件。男俑为丈夫,穿宽大肥厚的长袍,面色微红,为醉酒状。女俑为妻子,头上包巾,臀部后翘,双臂前后作摆动状,扭腰踏足,似在一摇三叹,与且步且歌、每摇顿其身的“踏摇娘”相吻合。夸张的舞姿表现了人物满腔苦痛的凄惨景象。女俑身着女装,但唇上稍凸,隐约可见短鹰,为男扮女妆“弄假妇人”者,是以“合生”形式表演“踏摇娘”的戏俑。[11]

大面舞俑,出土于吐鲁番阿斯塔那墓地。俑头裹包巾束顶,穿窄袖白衣绿色战袍,做右腿斜伸左腿下蹲状,左手推掌状,挺胸。舞者是一个典型的西域民族人物形象,多髯须,深目高鼻,双眼圆瞪,着乌皮靴“完全是一个武将的亮相动作”。[12]《大面》又称“代面”,有的戴面具表演,有的涂画脸谱不戴面具,以狰狞威严、形象夸张的面目表现角色的勇猛威武,以增强戏剧效果。此大面泥俑未戴面具,则以勾脸化妆替代,面部表情更为生动。

(四)驯兽类

口技俑

口技壁画

黑人昆仑奴俑

彩绘“踏摇娘”泥俑

舞马俑,吐鲁番阿斯塔那336号墓中出土,高58.3厘米,长61厘米,扬颈低头,双耳挺立、体质健壮、丰筋少肉、长鬃缚尾,右前蹄抬起,好似随着乐舞正在进行舞蹈动作。舞马最早起源于魏晋南北朝时期,唐代是舞马发展的顶峰时期。此马俑造型美观,形象生动。体现出极强的动感和力感。

三、新疆古代杂技艺术的发展

早在汉代,西域的文化艺术就已经源源不断地进入中原地区,且成为当时社会的一种时尚。据《通典》载:“大抵散乐多幻术,皆出西域。”新疆的杂技艺术源远流长,结合新疆出土的杂技类文物和相关资料的记载,可知新疆古代杂技大致有以下几种:缘竿、筋斗、狮子舞、马舞、口技、踏摇娘舞、大面舞、昆仑奴表演、绳技、耍盘子及驯兽中的舞马等。综观历史,新疆杂技艺术是在发展中不断创新和进步的。新疆杂技的发展、兴盛与中原杂技情况基本一致。根据新疆出土的唐代杂技、歌舞类文物,可推知唐代时期新疆的杂技处于较为繁盛的时期。明清之际,随着杂技在民间的兴起,清代,新疆杂技艺术是很繁盛的。“‘倒掷’即‘筋斗’,这在《西域闻见录》中也有记载:‘叶尔羌,妇人善歌舞,能百戏。如打筋斗,踏铜索,诸戏皆能见到’。”[13]谢彬在《新疆游记》中说莎车是“俗尚饮酒,男女数聚会,妇人善歌舞,娴百戏,折筋斗,踏铜索,兼并成风”。[14]

大面舞俑

新疆古代的杂技艺术是经过了技艺输出、输入和相互融合之路,逐渐形成了具有新疆本地特点的杂技艺术。缘竿之技是从西域传入中原的一种杂技艺术。吐鲁番出土的顶竿倒立俑是一人头顶高竿,孩童在竿上表演,其难度比一般缘竿更大,要求二者密切配合,其反映了缘竿在唐代的吐鲁番尤其盛行,进而也可见其在古代新疆的盛行。筋斗技缘起西域,并在西域流传入中原,传入中原后很受欢迎。唐代西域流行筋斗,清代仍很盛行。吐鲁番阿斯塔那出土的筋斗俑,反映了唐代吐鲁番地区的杂技艺术。它与现今维吾尔族的杂技是一脉相承的。[15]舞狮子这种杂技是由西域传入中原的。公元4世纪狮子舞传入中原,唐代已成为中原民间普遍流行的一种群众性风俗舞。[16]狮子舞不仅在宫廷,而且在民间同样盛行,它有着广泛的群众基础。吐鲁番出土的舞狮俑反映了唐代狮子舞在吐鲁番地区的流行。随着伊斯兰教的传入,狮子舞在新疆将近绝迹,吐鲁番地区已不复见。但是这种汉唐杂技艺术在新疆塔里木盆地南部交通不便的于田地区仍有残存,维吾尔人称其为“希尔舞”。[17]“直到清代乾隆年间,最盛行的‘上元节’狮子舞仍在新疆盛行。清代纪晓岚贬官新疆期间,曾亲眼所见,他撰写的《乌鲁木齐杂诗》卷六中就指出当时的孤木地屯(今米泉县古牧地)、昌吉屯(今昌吉回族自治州)就有狮子舞表演。”[18]有关文献记载,“大面”最初源于西域,并由西域传入中原。隶属于唐代西州、汉族占统治地位的高昌地区。‘大面’戏应该既有西域的传统,同时也受到了中原盛行的《兰陵王》等‘大面’的影响,在此基础上形成了具有地方特色的大面戏。[19]吐鲁番出土的黑人昆仑奴俑反映了唐代西域与其他国家之间的友好往来和经济贸易的兴盛,以及丝绸之路上的商队往来不绝。唐代盛行舞马,高昌地区政治、经济、文化都深受唐的影响,在墓葬中发现众多的马俑中,有一件造型独特的舞马俑,也正体现了当时唐代的这种娱乐方式也已经流传到西域,并且也多为贵族所接纳和喜爱。随着时代的发展,现在我们把这种舞马运动称之为马术,这已经成为一个现代的体育竞技活动,马术表演是奥运会竞赛项目之一。“马舞”是一种娱乐性的驯兽艺术,也有由人装扮或模仿的。“《唐音癸签》载,唐代有《舞马倾杯曲》,而此曲据《通典》云:‘初,太宗贞观末,有裴神符妙解琵琶,初唯作《胜蛮奴》《火风》《倾杯乐》三曲’。裴神符是西域疏勒人,汉唐中原又多从西域输入马。由此可知,唐代新疆是流行《马舞》的。”“现在新疆各地仍流行着各种《马舞》,如伊犁、阿尔泰的哈萨克族、塔什库尔干的塔吉克族以及阿图什的柯尔克孜族均有《马舞》。不过现在完全是由人跳的模拟舞蹈。”[20]据《通考》说:“杂旋伎,盖取杂器旋转与竿标而不坠也。即今耍盘子。”新疆杂技表演中仍延续和保留了耍盘子。顶碗之技源于唐代中原地区,后逐渐传入西域,新疆的《顶碗舞》至今仍在演绎。

四、小结

西域不仅是闻名遐迩的“歌舞之乡”,也是中国的“百戏之乡”。[21]汉代自西域杂技进入中原后,很快与汉族技艺融为一体。盛唐百戏散乐,从西域到中原,随处可见中外、胡汉文化交融的痕迹,无处不焕发着青春的气息。缘杆、筋斗、大面舞、狮子舞等皆由西域传入中原。而中原的口技、驯兽、杂旋伎等从中原传入西域。西域的杂技与中原的杂技相互交融,吸取了汉族百戏的精华,加以变化发展。新疆出土的杂技类文物反映了我国唐代各民族不仅在经济上相互往来,文化艺术方面互相吸收,而且在服装、器物和习惯风俗方面都相互学习融合。“西域的‘百戏’也通过历代新疆民间艺人在街头巷尾的表演,通过麦西热甫等群众性娱乐活动得到了世代传袭,从而为维吾尔族等新疆各民族杂技艺术的振兴提供了丰厚的积淀。”[22]深受多种文化的影响,在中西不同文化和西域本土文化的交汇融合下产生的杂技艺术,是当地文化生活和艺术形式的重要组成部分,折射出来新疆地区社会发展、民俗信仰、文化交流等各方面的情况,展现了新疆杂技艺术的发展状况,也反映了我国古代杂技发展情况,因而对新疆古代杂技艺术的研究具有重要的学术价值。

①刘再生,《中国古代音乐史简述》,上海音乐出版社出版,1989年,第184页。

②《辞海》,上海辞书出版社,1999年。

③聂传学,《中国古代杂技发展概略》,新华出版社出版,1992年,第113页。

④聂传学,《中国古代杂技发展概略》,新华出版社出版,1992年,第119页。

⑤刘峻骧,《试论中国杂技艺术的源流》,《社会科学战线》,1980年第2期。

⑥邹仲华,《吐鲁番出土文物中的唐代杂技艺术》《新疆艺术》,1986年第2期。

⑦韩小菲,《有关西域乐舞文献和文物的互证与研究》,2007年新疆师范大学硕士学位论文,第55页。

⑧《中国音乐文物大系·新疆卷》,中国音乐文物大系》总编辑部,大象出版社出版,1996年,第64页。

⑨刘荫柏,《中国古代杂技》,商务印书馆,1997年,第167页。

⑩曹凌燕,《歌舞百戏话高昌》,《上海艺术家》,2007年第1期。

[11]曹凌燕,《歌舞百戏话高昌》,《上海艺术家》,2007年第1期。

[12]邹仲华,《吐鲁番出土文物中的唐代杂技艺术》,《新疆艺术》,1986年第2期。

[13]周菁葆,《丝绸之路艺术研究》,新疆人民出版社,1994年,第245页。

[14]邹仲华,《吐鲁番出土文物中的唐代杂技艺术》,《新疆艺术》,1986年第2期。

[15]邹仲华,《吐鲁番出土文物中的唐代杂技艺术》,《新疆艺术》,1986年第2期。

[16]胡小杰,《西域狮子舞东渐及其在日本的嬗变》,《新疆大学学报》,1992年第2期。

[17]邹仲华,《吐鲁番出土文物中的唐代杂技艺术》,《新疆艺术》,1986年第2期。

[18]宋博年,李强,《丝绸之路音乐研究》新疆人民出版社,2012年,第102页。

[19]曹凌燕,《歌舞百戏话高昌》,《上海艺术家》,2007年第1期。

[20]赵世骞,《试论西域乐舞对中原的影响》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版),1987年第1期。

[21]周吉,《西域百戏初考》,《西域研究》,2008年第1期。

[22]周吉,《西域百戏初考》,《西域研究》,2008年第1期。

(图片1、8、9 陈龙 摄;图片2、3、6、7 丁禹 摄;图片4、5摘自《中国音乐文物大系·新疆卷》)

(本文图片由牟新慧提供)