从电影《骆驼客》看中外西部电影的延续和发展

2016-11-21萧云

□ 萧云

连绵起伏的大漠中,一群搭载着重物的骆驼,艰难地向前行走着,几个身穿光板羊皮袄的骆驼客,骑着马跟在后面……驼铃叮叮当当地传向远方,敲响寂寞的荒野,也敲打骆驼和骆驼客们疲惫的脚步。这是天山电影制片厂导演高峰继电影《秀女》《浴血驼城》《红草滩》之后,拍摄的又一部具有浓郁中国西部特点的西部影片,该剧讲述的是民国年间发生在新疆东疆一带驼把式们的故事。剧中的主要人物——戈师傅,是当地有名的驼把式。他有一个完整的家庭和几个性格各异的徒弟,他带领的驼队,因为讲诚信、守规矩,在当地非常有名,大家都非常敬重他。二尕子是戈师傅最小的一个徒弟,是驼队在路上收留的孤儿。他和戈师傅的女儿戈红儿岁数差不多,两个孩子从小在骆驼客们练习射箭和摔跤、喝酒、嬉闹的喜悦和情谊中逐渐长大,不知不觉,两人产生了特殊的感情。

二尕子和师傅比赛射箭,想赢戈红儿为妻,但是戈红儿已经许配了人家,过一段时间就准备成亲,正在这时候,白老板的驼队遇到了哈密的快枪队,人和货物都被押到关外,白老板亲自骑马来找戈师傅求救。戈师傅感念白老板过去曾经救过驼队和他的命,答应帮白老板送一趟重要的货物。戈师傅担心红儿,驼队出发前,想顺道把她送到未来的婆家去。二尕子被戈师傅派去送红儿到婆家,红儿不愿意出嫁,与二尕子发生争吵,两个相爱的年轻人拥抱在一起。他们在追赶驼队时,发现有人跟踪,就把这个消息告诉了戈师傅。戈师傅意识到,他的驼队不仅面临着恶劣的自然环境,还有所经之地哈密政府快枪队的阻拦与追杀。

为了维护骆驼客们千百年来用诚信筑造的信誉,戈师傅和他的徒弟们用弓箭与政府的快枪队决战,两队人马两败俱伤。勇敢智谋的戈师傅把驼队分成了两队,由红儿和二尕子从另一条路运送货物继续前行。后来,戈师傅和他的几个徒弟都牺牲了,只剩下了两个不经世事的孩子,快枪队的残余人员前来阻截,两个勇敢的孩子和他们斗智斗勇,最后终于打败了对方,历经艰辛把货送到黑城子,才知道运送的货物是支援边区政府的枪支。原来军阀盛世才为了独享后路与苏俄翻脸,禁止一切物资运往陕甘宁地区。一路上的遭遇,让两个懵懵懂懂的孩子瞬间长大,同时也捍卫了骆驼客坚守的信念。后来,二尕子做了驼把式,有了自己的驼队,继续用师傅和骆驼客们的诚信,经营自己的生意,而红儿也作为他的妻子,和他生活在了一起。

封闭的、土黄色的小镇,一望无际的沙漠和大戈壁滩,风沙、奔跑的马蹄、响着驼铃的驼队,弓箭、白色羊皮袄、枯死的胡杨、原始的生活场景和一对懵懵懂懂的少男少女情窦初开的恋情,高峰导演把一部充满野性的、粗犷奔放,充满人性张力的西部电影呈现在观众面前。

一

西部电影,最早来源于美国。1903年,美国人埃德温·S·鲍特导演的第一部西部片《火车大劫案》虽然只有很短的8分钟,但却奠定了它在世界电影史上里程碑的地位,它首次运用了分镜头、创造了剪辑技巧、充满了动作和悬念,特别是最后歹徒面对银幕开枪的镜头,极具震撼力,它是美国的第一部西部电影,也是世界电影史上第一部经典的西部电影。

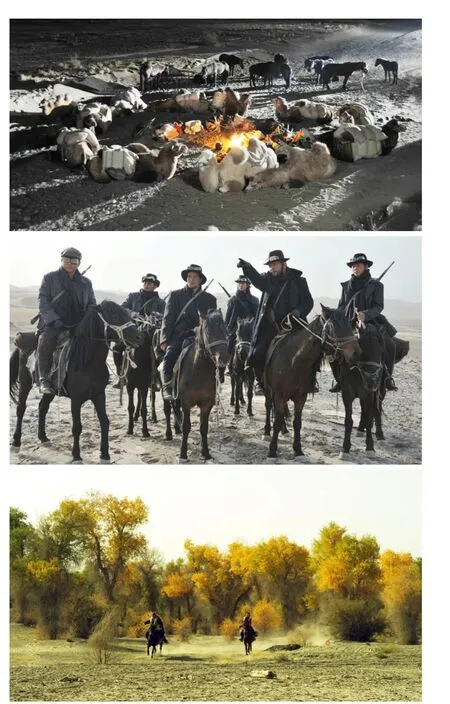

电影《骆驼客》剧照

这部短片以当时美国的一件社会新闻为题材而拍摄,说的是4名强盗抢劫一列火车,打死1名乘客,最终在和警察的枪战中被击毙。此后,大量的西部片涌上银幕,上演了一个又一个西部神话,代表作品有《西马龙》《关山飞渡》又名《驿车》等,《关山飞渡》这部影片是最具有代表意义的西部片之一,它既表现了个人的风度、道德规范,又充分地表现了一种社团的价值。影片的全部冲突在动作中表现出来,而开阔的荒野、封闭的驿车和黑暗的小镇,都为冲突提供了不同的环境。情节紧凑,场景集中,一场印地安人追逐驿站马车的戏惊心动魄,成为影史最佳动作场面之一。影片被誉为“好莱坞叙事形式典范影片”。《荒野大镖客》《黄昏双镖客》《姜戈》《黄金三镖客》《西部往事》《革命往事》《与狼共舞》等片的类型,被人们称作牛仔片(cowboy movie),它与喜剧片相比较符号特征十分明显:那个可以看得到地平线的茫荒的原野,具有传奇色彩的牛仔形象和跃马驰骋持枪格斗的激烈场面等。

美国西部电影,“也被称作牛仔片。它是以美国西部拓荒时期为主要的故事背景,反映文明与蛮荒、个人与社会、本民族与异域文化等基本矛盾的电影。”这些影片多取材于美国西部文学和民间传说,并将文学语言想象的幅度与电影画面的幻觉幅度结合起来。在电影中,我们看到的大多是善良的白人移民受到暴力的威胁,英勇的牛仔以及执法者除暴安良,结果几乎总是群敌尽歼。而那个牛仔大多是外省人,他见义勇为,并在做完好事之后就走掉,既不知道他从什么地方来,也不知道他将到什么地方去,像游荡的牧民一样。在此之中,影片还要用一定的长度去表现牛仔的邂逅,如对纯洁的姑娘或女人一见钟情等等,往往在暴力的冲突中去尽可能地表现牛仔的风度。

西部片的神化,也是关于马的神化。可以说没有马就没有西部片,马为西部片带来了强烈的运动形式和节奏效果。美国西部片有着极易辨认的图像符号,情节和人物的处理也是完全模式化、程式化的。因此,西部片是最典型的、最为观众熟悉的一个电影类型,也是最经典的电影类型之一。

早在50年代,法国著名的电影理论家巴赞就在《西部片,或典型的美国电影》一文中指出:“西部片是大抵与电影同时问世的唯一一种类型影片,近半个世纪以来经久不衰,充满活力。并且,西部片的人物形象和戏剧性程式具有长久固定的特点,它的传播地域的广泛性也更加令人惊诧,因此,西部片的奥秘不仅在于它那青春的活力,它必定包含着更深一层的奥秘,即‘永恒的奥秘’。”直至21世纪的今天,西部片仍然没有消亡。在近一个世纪的历史中,西部片经历了它的起源、稳定和发展变化,完全吻合类型电影的近100年的形成和发展的历史。

西部片作为好莱坞电影独特类型片,其深层的符号和象征,是关于美国人开发西部的史诗般的神化。西部片的神化,并不是再现历史的真实写照,而是创造着一种理想的道德规范,去反映美国人的民族性格和精神倾向。在好莱坞的所有类型片中,其实只有西部片算是美国的“土特产”。广袤的西部原野孕育了无数的传奇故事,按照西部片的“游戏规则”,片中必有头戴宽沿帽、腰挎左轮枪、相貌粗犷又不失英俊、代表正义一方的牛仔,还要有横行无忌、代表邪恶的歹徒恶棍,西部的象征符号——广袤无垠、黄沙漫天的荒野和荒凉的小镇更是必不可少,正邪双方最后必有一场惊天动地的决斗,结局一定是正义战胜邪恶。

但是从山姆·佩金伯的《流寇志》开始,就彻底颠覆了西部片传统模式,片中的主角们不再是正义的牛仔,而是一群土匪,他们所对付的不过是比他们更坏的坏人,影片极度渲染死亡场面,用慢镜头拍摄人体中弹的特写,进入了新的世纪,西部片也有了新的变化,影片节奏更快了,传统西部片的元素少了,新类型的动作元素增加了,比如《阿凡达》《荒野猎人》等,西部片所反映的是美国人的精神倾向,也成为美国人的英雄主义的化身。

二

受好莱坞西部片的影响,中国也开始拍西部电影。20世纪80年代初,西安电影制片厂厂长吴天明率先提出了拍摄中国“西部影片”的整体构想,并随之付诸于行动,从《秦颂》《西夏路迢迢》开始,全国各大电影制片厂先后拍出了一系列西部电影,如《人生》《牧马人》《黄土地》《老井》《红高粱》《盗马贼》《洗澡》《孩子王》《秋菊打官司》《美丽的大脚》《黄河谣》《惊蛰》《可可西里》等。这些“西部电影”并没有沿袭美国西部片的模式,比如牛仔的英雄形象、文明与原始自然的对抗,鲜明的二元对立性,善征服恶的文化现象,而是独辟蹊径,以视觉的黄土高原形象来展现中国的传统文化底蕴的魅力。在这些影片中,凸显了黄土高原、浩瀚沙漠的原始野性,体现出一种阳刚粗犷、雄浑辽阔的审美特征。更重要的是,它还刻画出生活在这里的人的历史命运及其生存价值。

在电影《人生》《老井》《牧马人》《黄河谣》中,我们更多看到的是影片对民族特色和乡土气息的西部风土人情的展示,影片对传承了几千年的传统道德和美德给予了充分肯定,如《人生》中的主人公巧珍,她善良、温柔、高尚无私、单纯朴实,她是黄土高原的一个化身,导演对这一角色的喜爱和观众对她的接受,都说明了传统道德的胜利。后来出现了一些反思型的西部电影,如《黄土地》《盗马贼》《猎场扎撒》等,这些电影把对西部黄土地的文化反思提升到了一定的思想深度。《黄土地》中对生活在西部人们的落后、愚昧、封闭、保守给予了尖锐的批判,面对西部的种种艰辛,西部电影也突出了对文明、进步、幸福的强烈呼唤和对西部人觉醒的真诚期望。《黄土地》中反复出现的黄土地既代表了勤劳、智慧,又表现出落后和愚昧,具有双重的隐喻意义。作者的反省力胜过了民族优越感,《黄土地》“用文化的视角集中探索民族苦难的根源,探索民族自身的劣根性,探索历史与现实的连接点……它具有一种新时代的文化反思精神,具有不同于其他作品的新视角。”如果说,在影片《人生》中,作者是以仰视的姿态看待西部传统文化,那么在《黄土地》中,作者就是以俯视的姿态对待西部文化。

近期的中国西部电影,如《美丽的大脚》《惊蛰》和《可可西里》,重新回到了现实主义,作者既不以仰视的姿态,也不以俯视的姿态,而是以平等的视角去描写西部的人、西部的环境和西部的精神。这种平和、对等的“文化对话”视角,是一种新型、平等的文化姿态,是新西部电影对传统西部电影一次重要的文化及艺术的超越。2003年拍摄的《惊蛰》,以其新锐的电影艺术手法讲述了一个几近还原生活真实的故事,影片大胆使用的接近纪录电影的影像拍摄手法,使得西部电影自《秋菊打官司》以来又有了一次更为勇敢的突破,尤其影片所展现出的西部人原生态的生存境遇和心理态势已经达到了足以乱真的程度。它深刻挖掘了人与自然这一永恒话题,无论是其题材的特殊性还是影像表现的创新性,都给传统意义上的西部电影乃至整个国产片带来观念上的革新。可以说,初期的西部电影的乡土气息建构了西部电影之表象,反思与表现时代要求的西部电影造就了西部电影之灵魂,而高峰导演所延续的西部电影《骆驼客》,却又和这些西部电影完全不同,他不但还原了美国西部电影的创作模式和元素,而且在主题和人性的塑造上下功夫,拓宽影片的广度和深度。

三

高峰是一位非常具有钻研和探索精神的导演,他从执导第一部影片《秀女》开始,就执着于西部电影的拍摄和探索,现在已经有二十多年了。这二十多年中,他先后拍了《浴血驼城》《红草滩》《大河》《雪狼》《风雪狼道》《禁猎区》《骆驼客》等多部以西域地方色彩和人文风情为背景的西部电影,慢慢形成了自己的风格和流派。这其中,成绩最突出,效果也最明显的影片,我认为当属《骆驼客》。

骆驼被人们称之为沙漠之舟,早年交通不发达的时候,商家经常用它们来驮运货物和生活用品,行走在大漠荒原上,那些跟着骆驼行走的人非常辛苦,他们被民间称为骆驼客,这些人常年赶着骆驼,走在一望无际的大戈壁滩上,少则十天半月,多则一年半载,一个汗珠子摔八瓣,挣得只是一点血汗钱,有的时候碰到土匪或者是恶劣的自然环境,他们还会搭上性命,高峰拍摄的《骆驼客》,就是讲这群人的故事的。

大概是因为学美术出身,高峰对他所执导的西部电影,在色彩和画面的把握上非常注意和讲究,再加上他从小生活在西域这块土地上,对这里的人文风景都熟悉,所以在他的电影《骆驼客》中,我们可以看到他把许多有代表性的事物和人文风光巧妙地糅合在一起,比如:沙漠、荒野、戈壁、风沙、尘土、骆驼、马、驼铃、土城、干草垛、羊皮袄、馕、烤肉、手抓肉、马槽、草料盆、胡杨树等,加以渲染,形成他影片的一个独特视点,使整个影片看上去自然、浑厚、博大、充满了原生态的美。

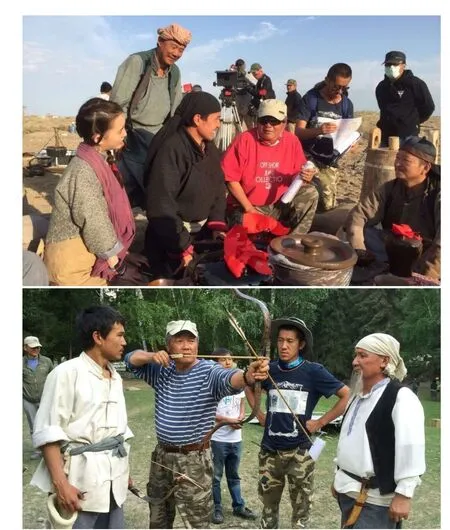

电影《骆驼客》拍摄现场

影片中,胡杨林的场景,就出现过两次,但两次的表现手法和象征意义却完全不同。第一次,是戈师傅带着徒弟们去送货物的途中,驼队走过一条扬起尘土的黄土路上,他们身后绿色的、但大部分变成金黄色的胡杨树,在阳光的照耀下生机勃勃,就像刚刚从它们身边走过的这群骆驼客,虽然为了生活在奔波辛苦无比,但是坚守诚信,乐观不屈的美好品格,就像身后的那些胡杨树一样,永远挺立在他们的生命中。从这些胡杨树的身上,既可以让观众们看到骆驼客们对美好生活的希望,同时又可以感觉到骆驼客们生活的苍凉。

第二次,是在戈师傅他们和哈密快枪队在沙漠中相遇的时候,这时候,高峰导演选择的都是些干枯的,死去千百年的老胡杨树,这些胡杨树个个扭曲变形、面目狰狞、像死神的爪牙一样,张牙舞爪地盯着戈师傅和驼队,似乎随时都会扑过来,把他们全部吞噬下去。这种环境的烘托和感染,不仅让戈师傅和驼队的人感觉到了死亡的恐怖,同时也增加了观众的紧张感。

在影片《骆驼客》中,我们没有看到绝对的好人和坏人,即使是截杀戈师傅和驼队的哈密快枪队,也都有各司其职的小人物,他们也一样有血有肉、有情感。这是《骆驼客》中最大的亮点,也是和其他国内外所有的西部电影完全不同的可贵之处。影片虽然遵循了国外西部片的传统模式,有血腥、有杀戮,但是在感情描述上,却显得非常厚重和温暖,它们用不同的形式和方式,层层叠叠地贯穿在剧情中,使整个影片看上去温柔厚重了许多。剧中人物的形象饱满而具有立体感,让人感觉亲切而自然,富有亲和力。如戈师傅这个人物,他虽然从表面上看,显得冷酷而严厉,但是内心却像红儿说的那样,非常柔软。他一直想要一个儿子,可是为了不伤妻子的心,他坚持不娶小妾,把唯一的女儿当成儿子来养。为了让自己的徒弟二尕子尽快成才,他故意拉下脸,恩威并施,面对红儿和二尕子的恋情,他睁一只眼闭一只眼,明里阻止,暗底纵容,最后反倒成全了两个孩子。这种别致又独特的父爱,始终贯穿在影片中,和整个影片中所有的西部元素相辅相成、相映成辉,最后变成高峰导演艺术最与众不同的亮点,开创了一种西部电影的新模式。

影片中还运用了大量的民间小曲,通过二尕子的口,把生活在西部土地上的这些骆驼客们的悲哀、无奈和苍凉淋漓尽致地表现出来,不仅增加了影片的西部特色,而且还增加了电影的感染力。地方方言的对白,充满了乡土气息,和西域大地的地方特色,大漠、戈壁、驼铃、黄土地融在一起,共同组成了一曲浑然天成的西部电影奏鸣曲,成为中国电影史上的一朵奇葩,会永远留在观众的记忆中。

但是,因为剧本的铺垫和渲染不够,很多地方都没有展开描写,所以使影片中的很多事件和人物,显得简单而没有厚重感。不过,人们都说,电影本来就是一门遗憾的艺术,我们希望在下一部影片中,能看到高峰导演更加精彩的西部电影,我们期待着……

(本文图片由萧云提供)